今日の2Hは、待ちに待った席替えを行いました

昨日からせっせとくじを作って、わくわくした気持ちで迎えた今日

一喜一憂しながら、無事に新しい席が決まりました

前方の席を希望する生徒が多く、学習への意欲が感じられましたよ

その後は、〇〇当てゲームを行いました

一人ずつ割り振られたお題を当てていくゲームです

まずは、席替えして隣になったクラスメイトに質問してSTART

一人につき一つしか質問できないので、クラスメイト全員に質問するべく頑張っていました

最初のお題は「フルーツ」でパパイヤやドラゴンフルーツ、ザクロなど難しいものもありました

二回目のお題は「動物」でした質問力も試されています

みんな頭をフル回転させながら、楽しんでいました

お楽しみタイムを満喫してくれて何よりでした

これからも18人でにぎやかな学校生活を送っていきましょう

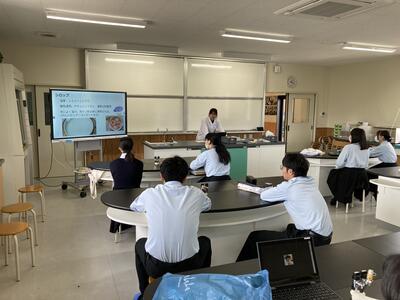

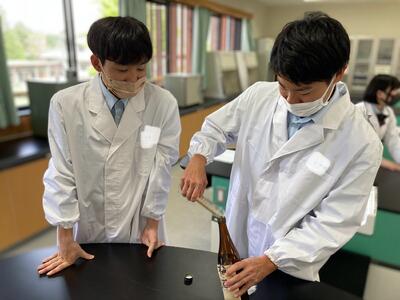

先月26日(金)に行った班が入れ替わり醸造ではアルコール蒸留を学び、食品化学ではカラメル化について学んでいます本日の様子です

まずは醸造です!

食品化学実験カラメル化の様子です!

本日、学校農業クラブ校内意見発表会・普通科弁論大会が行われました。

学校農業クラブ校内意見発表会には8名、普通科弁論大会には2名の生徒が出場いたしました。

原稿作成や発表練習など、長い時間をかけて準備したものを、堂々と発表していました。

会の運営は学校農業クラブ役員の生徒が行っています。

今日のLHRは、3年生全員が体育館に集合して学年ダンスの練習を行いました

岩﨑先生とダンスリーダーの皆さんのご指導のもと、楽しく元気に練習できました

ネタバレになってしまうので、今回はちらっとだけダンスの様子をお見せします

当日のノリノリのダンスをどうぞご期待ください

5,6限目は食品製造実習の授業においてプリンを製造しました新年度初めての持ち帰り実習でしたが、協力して時間内に終えることができました

できも良く美味しそうです

環境コースの農業土木専攻では、雨庭や田んぼダムについて研究しています。(中学生の皆さん調べてみよう♪)今日は、NHKの取材があり、学校に設置している雨庭で説明をしていました。3年生は、しっかりと学んだことを伝えていました。

放送日がわかったら、お知らせしますね。

これは生活経営科の小動物専攻の生徒たちの休日当番実習の様子です。南稜高校では、ヤギやポニー、犬などを飼育しています。二匹の犬(ユズ コムギ)は散歩が大好きなので、当番実習でも散歩をします。実習をしながら癒されていました♪

広い農場ですから散歩コースはたくさんあります!

環境コース林業専攻性は、依頼を受けているベンチを作っています。部材の加工が終わり、いよいよ組み立ての作業に入ります。ズレが出ないようにクランプで止めながら慎重に作っていきます。

もうすぐ完成のようです!!!

完成品を見ながら寸法の確認をします。

クランプで止めながら組み上げていきます。

背板部分には、大型ルーターで文字が彫り込まれています!!!

総合農業科2年生が食品科学科で製造実習に取組んでいます本日は強力粉を使ったクッキーの製造をおこないました

一部ですがその様子をご覧ください

最初に製造工程の説明等があり、間違いなどがないように真剣に学習していました

班員と協力・分担して実習に取組んでいます

クッキー生地が完成寸前です

捏ねあがった生地を手で500円玉サイズに成型しています

美味しそうなクッキーが焼き上がりました

本日3、4限目は先週あらゆる場所で採取した空中落下細菌の調査・観察をしています

本日の様子をご覧ください

2年生の環境コースの生徒たちは、本格的に木材加工の実習を始めます。今日は、材料となる木材の準備からやりました。機械でカンナがけをして、さしがねで墨付けをします。最後は、ノコギリできれいに切っていきます。

自動鉋(かんな)盤という機械です。

墨付け後、ノコギリで切っていきます。

木工技術の基礎を学んでいます。

神殿原(こうどんばる)農場では、動物コース畜産専攻の生徒たちが牛の世話をしています。畜産の考え方は近年変わってきていて、「動物たちにとって住みよい環境づくり」が大切になってきています。生徒たちは、環境整備を丁寧に行っています。

3年畜産専攻の生徒たちです!

すくすくと育っています。

頼もしい人材ですね!!!

本日、新体力テストと身体測定を実施しました。

天気が心配されましたが、なんとか大丈夫でした!

室内でも精一杯力を発揮しました。

自己ベストは達成できたでしょうか⁈

体育委員の皆さんの働きも素晴らしかったです。

お疲れ様でした!

総合農業科の植物コースでは、様々な栽培を行っています。このハウスは、メロンの肥後グリーンという品種です。今年は、雨が多いですが、晴れるとハウス内は一気に気温が高くなります。

実習の説明が行われます。

実際の管理について確認します。

おいしい実をならせるために、今の管理が重要になってきます!

本日1限目に結団式が行われました学年、クラスのリーダーが「楽しむ」「怪我なく」「思い出に残る」「3冠を達成する」など 抱負を述べてくれました。学年主任の村橋先生も頑張るリーダーを讃え、恒例の岩﨑先生の掛け声には「おー」と返してくれました

終始和やかな結団式でした

2Hファッション造形の授業でも、実技に入っていきました

全体説明を終えた後は、各自で取り組みました

布のたたみ方を工夫して、能率的に作業を進める生徒

長いものさしを使って、縦の布目を確認する生徒

ミリ単位で縫いしろ線を書く生徒

布の裁断を行う生徒

気温が高く暑い中でしたが、かなりの集中力を発揮していました

このシャツ製作では、「自分で目標を立てて振り返る」ことを毎回行っていきます

「裁つ」という表現からも、これまでの学びの成果を感じられます素晴らしい!

1年生の時に身に付けた知識や技術に磨きがかかっていくことを期待しています

よーく考えて、丁寧に確認しながら頑張っていこう!2Hファイト

本日、初めて農業と環境の授業があり、基本の農機具の実物を前に、取扱い方等の説明がありました生徒たちは説明を聞いて怪我などが無いように、真剣に学習していました。

その様子を一部ですがご覧ください

これは3年植物コース作物専攻の実習風景です。今日は、ミシマサイコという植物の管理のための除草を行いました。聞きなれない植物ですが、これは薬用植物で根っこは乾燥すると漢方薬になるんですよ。

実習の確認を行います。

雑草をハサミでカットしていきます。

みんな黙々と取り組んでいました。

醸造の授業では、蒸留装置を用いた蒸留について学んでいました

今日の3Hは、前回書いた型紙を変形させていきました

ジャケットを作っているメンバーは、丈・えり・そでを変形しましたよ

変形可能範囲の中でどうすれば「自分に似合うのか」「想像通りの形を実現できるのか」悩みに悩んで変形させていました

変形後は、型紙を切り出していきます

机からもはみ出るほど大きなハトロン紙を扱っています

そでは、各パーツを貼り合わせて形にしてきました

今回の3年生課題服製作は「能率的かつ美的に」が合言葉です

早く進んだ生徒は、縫いしろの余白を考えながら、パズルのように型紙配置を行っていました

ここからはこれまでの学びを生かして、より美しい作品を仕上げていきます

先はまだまだ長いですが、頑張っていきましょう

5月の体育大会に向けて、活動が始まっています

今日の昼休みは、学年対抗競技の話し合いを行いました

内容は、ムカデ競走と一輪車リレーのチーム分けや走順決めです

大勢の人が集まりましたが、スムーズかつ真剣に話し合いをする様子が見られました

総合優勝を目指して、みんなでがんばるぞー

本日は砂糖を200℃近くまで熱して各段階の変化の観察をしました

学校農業クラブ役員のリーダー研修会が天草青年の家で行われました。県内の11校1分校の役員が集まり、1泊2日で様々な研修を行いました。研修を通してかなり意識が高まりました。

研修を計画していただいた天草拓心高校の皆さん、ありがとうございました。

朝の集い、海の見渡せる素晴らしいロケーションです。

1学期は、様々な学校農業クラブ各種競技会が行われます。全国大会に向かって頑張りましょう。

3年生の動物コース畜産専攻は神殿原(こうどんばる)農場で実習を行っています。今日は、牛の餌作りです。刈り取った牧草ロールを、専用のビニールで巻いていきます。こうすると牧草が発酵しておいしい餌になるのです。さすが3年生、実践的な授業です!

ロールにした草を運びます。

専用の機械に乗せます。

あっという間にビニールで巻かれていきます。

1Hファッション造形基礎の授業も、初の実技に入っていきました

今までは意識していなかったであろう手縫い糸の長さやまち針の刺し方から学習します

実際の縫い方は、みんなで見て学び、実習にうつりました

並縫いですが「むずかしーい!」「4㎜にならない…」など、苦戦する声が聞こえてきました

でも、大丈夫振り返りのポートフォリオには、どこを改善していけば上手に縫えるかしっかりポイントを理解した感想が書かれていました

ポイントを理解していれば、あとは実践あるのみです

縫えるようになるまでは「難しい」「苦手」と思ってしまうけど、2・3年生のようにそれを乗り越えて「裁縫って楽しい!」と思えるようになろうね

1Hみんなで一緒に頑張ろう

3Hファッション造形の授業では、型紙づくりに取り掛かりました

全体で説明を聞いてから、作り始めました

前回作った型紙はほぼ直線の四角形だったのに対し、今回は曲線が多い複雑な形です

何をどう見て引くのか教えあう姿も見られました

襟ぐりのカーブは、細かいので慎重に描いていましたよ

今回引いたのは基本の形です

来週はこの型紙を変形して、丈を詰めたり、そでをフレアにしたりしていきますよ

今年はどんな洋服でファッションショーに出てくれるのか楽しみです

今日の5・6限は、農業クラブ意見発表大会に向けた学科予選会が行われました

生活経営科は、食物や被服、保育などの家庭科が専門と思われがちですが、家庭科以上に農業の授業を受けている学科なんですよ

最初は学科主任から挨拶がありました

その後、各クラスの代表生徒が、農業についての経験をもとに意見を述べていきました

2・3年生の代表生徒は、授業での学びが伝わってきました

聴いている生徒たちも真剣に耳を傾けており、とても良い雰囲気でした

この予選で生活経営科から2人の代表生徒が決定し、校内予選に出場します

ぜひ校内、県、九州、全国へと上がっていってほしいです

いちごジャムの原材料となるいちごの下処理を行いました。今年度もあさぎり町にある市岡いちご堂のいちごを使用します。市岡様には、長きにわたり本学科の取り組みに多大なるご支援・ご協力をいただいています。本当にありがとうございます。

本日の2年生の実習ですが、とても集中して取り組みましたよく頑張りました

食品化学実験ではヨウ素デンプン反応実験を行い、醸造実験では、アルコール度測定を行いました

前回に続いて、班員で協力して実験に取り組みましたぜひ、本日の様子をご覧ください

まずは食品化学実験です

次に醸造実験です実際のお酒を酒精計を用いて測定を行います

今日は、意見発表大会の学科予選です。農業、園芸、畜産、林業、農業土木と様々な学びをしている中で感じたことを堂々と表現していました。昨年、全国大会2位まで進んだ人もおり、素晴らしい内容がたくさん見られました。

学科主任の講評には、熱いメッセージが込められていました。

3年生は、早くも進路モードです。3年生の環境コース土木専攻の中には、公務員試験や土木施工管理の資格を取るために、放課後自主学習する姿が見られます。

過去問を解いていきます!

難しい計算に果敢に挑戦しています!!!

食品科学科では、農業と環境で使用する黒の実習服と食品の製造実習で使用する白の実習服と白衣の3種類を着用します。

本日は、購入した実習服のサイズ合わせを行いました

学科内の農業クラブ意見発表大会を行いました日頃の生活で感じたこと、人吉球磨地域の現状や食文化のこと、豪雨災害のこと、2、3年生は課題研究での学びや外部との商品開発を通して学んだことなどそれぞれが堂々と発表してくれました

1年生も入学して間もないですが、しっかりと発表することができました

発表者の皆さんお疲れ様でした!大変良く頑張りました

3年 竹上さん【つくる責任・つかう責任】

3年 永田さん【新商品開発プロジェクトに参加しませんか】

1年 山中さん【山師の仕事とその大事さ】

2年 勘米良さん【食農教育の価値】

1年 前村さん【地球環境について考える】

2年 椎葉かさん【魅力ある風景をハヤシライスに託して】

3年 北川れさん【地域の魅力を伝えたい】

各クラス代表の皆さん、気持ちあふれる素晴らしい発表でした

3年生初めての実験がスタートしました

班員と協力しながら真剣に取り組めました

本日3,4限目行われましたさすが3年生!自分たちが設定した目標の課題解決に向けて手際よくどんどん実習を行います

南稜高校には総合選択の授業があり、全ての学科が他学科の授業や学校設定教科・科目を受けることができます。生活経営科の生徒が総合農業科の林業の勉強をしています。幅広く学ぶことができるのですね!!!

木材加工品には様々なものがあります。

機械や道具の説明がありました。

さしがねとノコギリで木を切る練習です。

早速、木製プランターづくりに挑戦です!!!。

総合農業科の生徒が食品製造の授業を学んでいきます本日は学期、最初の実習服試着をおこないました

これから1年間、よろしくお願いします

2Hもファッション造形の授業が始まりました

オリエンテーションでは、検定2級の筆記試験日が伝えられていました

全員合格できるようにコツコツと頑張ってほしいです

そして恒例の写真撮影1年生2学期に製作したハーフパンツです

1年生3学期に製作したシャツです

2年生は、科目名も「ファッション造形基礎」から「ファッション造形」にレベルアップ

より高度なことを学んでいく2H、頑張ろうね

環境コース林業専攻の生徒たちは、クヌギのドングリを集めています。このドングリを地元の子供たちと共に発芽させて育てているのです。

これがクヌギのドングリです。

ドングリをポット苗に植え付けます。

ある程度の大きさになると植林します。

豊かな森を作ってくれています!

いよいよ1年生の授業が始まりました。今日は、実習服の確認やどのような実習が行われるかの説明が行われました。ワークシートに今日の授業の気づきなどを書いてもらいますが、たくさん書いていたようです。

1.2組合わせて42人!!!

コースの説明等が行われました。

みんなで頑張っていきましょう!!!

いよいよ今年も命の教育が始まりました。3年生は、作物、野菜、果樹、小動物、畜産と専攻ごとに分かれて実習を行います。圃場回りの草刈りも行うのですが、みんな資格を取得しています。まさに実学ですね。

実習の準備も手慣れたものです!!!

これは3年生の課題研究の一コマです。今年度の研究活動について、みんなの意見を出し合うのですが、タブレットでQRコードを読み取り、直接アンケートを入力していきます。学びの形も変わってきましたね!

QRコードを読み取ります!

直接入力していきます!!!集計も早い!!!

総合農業科の対面式が行われました。最初に先生方が自己紹介をし、新入生が一人ずつ挨拶をしていきました。「勉強を頑張りたい!」「部活動を頑張りたい!」など前向きな気持ちが溢れていました。そのあとは、先輩方からコースごとに説明がありました。総勢112名の総合農業科、頑張っていきましょう。

先輩方からは、FFJ体操の披露がありました。

本日1,2限目に今学期初めての課題研究の授業が行われましたそれぞれのテーマの課題解決に向けて取り組んでいました

今日の4限目は科別集会が行われ、生活経営科1~3年生までが集合しました

学科主任の挨拶から始まり、各学年の室長がクラス紹介を行いました

3H室長、学科を引っ張っていってくれる堂々としたあいさつでした

2H室長、頼りになる先輩としてのあいさつでした

1H室長、入学4日目ですが、はつらつとしたあいさつでした

その後は、新入生に自己紹介をしてもらいました

たくさんの先輩の前で緊張したと思いますが、全員がしっかり話せていて素晴らしかったです

職員紹介の後には、先輩からの学科紹介や家庭クラブ紹介、科当番について説明がありました

先輩が後輩にきちんと伝えられるのも生活経営科のいいところです

最後は、学科写真撮影とクラス写真撮影でした

クラス写真では、担任からのポーズ指導にも熱が入っていたようです

今回企画から運営まで頑張ってくれたのは、家庭クラブ総務12人のメンバーです

いつも学科行事の時は、中心となって動いてくれていますありがとう

生活経営科は、今年もみんな仲良く元気に学校生活を送っていきます

ブログ更新も頑張りますので、ぜひまた見に来てくださいね

毎年恒例の科別集会が行われました学科職員、生徒全員が自己紹介や目標や豊富を述べました

また、3年生は場を盛り上げようとおもしろいことを自己紹介の中でしてくれて大盛り上がりでした

食品科学科の今年のテーマは「More Enjyoy」これまで以上に楽しく学び盛り上げていきましょう

昨日から授業が始まっていますが、初めてのパソコン室で農業と情報の授業を行いました

集中して授業に取り組んでいました

3Hファッション造形の授業が始まりました

オリエンテーションを行った後で、2年次に製作した作品の写真撮影を行いました

秋のファッションショーを意識したポージングで写ってくれましたよ

まずは浴衣です

着付けも自分たちで頑張りました

後ろ姿も素敵ですよね

続いてはギャザースカートです

制服のネクタイとも合うようにかっこいいポージングで

表情管理までばっちりでした

3Hファ造といえば、秋に行われる南稜祭ファッションショー

これまでの縫製技術を生かして、ファッションショー用の課題服製作に取り掛かります

今年もファッション造形、頑張ろう

早速授業も始まっています新3年生は、醸造実験で「比重の測定」を行いました!

今年もエンジョイ食品科学科

今年最初の2学年集会が行われました

まず学年主任から話がありました

2学年目標「楽しむ。」

いつでも目標を思い出せるようにと、教室掲示用に各クラスの室長が受け取りました

学年職員紹介でも、それぞれ「楽しむ。」をテーマに話があっていました

2年生、たくさん楽しんでいきましょう

こんにちは

進級して2年生活経営科になりました

今年の2H学級目標は・・・

「お互いの好きや得意を生かして、協力し合う」

18人でよりよい集団に成長していきます

年度初めの記念に集合写真を撮りました鶏ポーズ

1年生の授業では、ひよこを飼育し、鶏に育て上げました

2年生となった私たちもひよこから鶏になって羽ばたけるように、楽しく過ごしていきます

本日2時間目に今年度初めての学年会が行われました学年職員紹介に学年目標のお話し、生徒会長挨拶など、とても明るい雰囲気のなか良い出発が切れました

本日の様子をご覧ください

南稜高校には学校の山である駒床演習林があります。ここには、スギやヒノキの他、竹が自生しており、春には、タケノコを収穫することができます。ただ、昨年は、イノシシに荒らされ、採ることができませんでした。しかし、今年は、ほんの少しですが、見つけることができたようです。

総合農業科、食品科学科、生活経営科の1年生に学校農業クラブのオリエンテーションが行われました。農業関連の学科に入学した生徒は、全員クラブ員になります。学校役員より学校農業クラブ活動の説明がありました。

南稜高校は、とてもこの活動に力を入れており、数々の成果を上げています。今日は、意見発表とプロジェクト発表の実演もありました。迫力ある発表に1年生は、圧倒されていました。

昨年、最優秀賞を受賞した池上さん♪

近年、数々の賞を受賞している環境コースのプロジェクト発表!

新入生オリエンテーションが行われ、南稜高校での生活について様々な先生方から話がありました。最初は石田校長先生の講和でした。「挑戦すること」について話がありました。

高校生活は、約1000日あると言われています。「一枚の紙は、薄くペラペラですが千枚の紙の束は厚く、頑丈です。」校長先生は、実際に紙の束を見せて違いを教えてくださいました。一人一人が自分にできるチャレンジをしていくのを南稜高校の先生方で応援していきます!!!

南稜高校には、神殿原農場があり、牛を飼育しています。

ある程度大きくなってきた子牛は競りに出すのですが、今日は、その前の予防接種でした。この予防接種が終わると、別れになります。残り期間丁寧に育てていきますね!

普通科スポーツコースに新入生を迎え、コースのオリエンテーションが行われました。

コース主任挨拶

3年代表挨拶

職員紹介を生徒が行いました

2、3年自己紹介

1年生の皆さん早く学校に慣れて、楽しく活動しましょう!

入学式後に入寮式が行われました。

不安なこともあるかと思いますが、先輩寮生や寮母さん、舎監の先生方が優しく接してくれます。一日一日慣れていってください。入寮式の様子をご覧ください。

本日午後は入学式が行われました。今年度は124名の入学生を迎えました。緊張した様子の入学生でしたが、一日も早く南稜生活に慣れてください。わからないことは遠慮せず先生方や先輩に聞いてくださいね。

本日始業式が行われ、式後は生徒たちが待ちに待った担任紹介や主任主事紹介が行われました

まずは始業式の様子です開会・閉会は教頭先生です。

次に校長挨拶。

赴任されたばかりの石田校長先生が、本校生徒へ向けて今年度取り組んで欲しいことを話されました。

生徒は真剣に聞いていました

新たに来られた先生方と、学年が変わり久しぶりに再会する仲間と校歌斉唱です

新任式後は担任発表です。

時に歓声も上がり盛り上がりました

生徒の皆さん今年一年、夢や目標に向かって楽しみながら高校生活を送りましょう。南稜の先生方は全力であなたたちをサポートします一年間よろしくお願いします。

表彰式が始業式前に行われました。受賞者と表彰の様子をご覧ください。

第48回ふれあい書道展

特選 3H木下さん 奨励賞3A千代島さん 3H栁瀬さん

令和5年度校内プロジェクト発表会

分野Ⅰ類 最優秀賞

肥育牛のストレス軽減を目指して-「ミニワスプ」によるサシバエ対策-

総合農業科(池上さん 加江さん 田爪さん 川野さん 久保田さん 濱付さん)

分野Ⅱ類 最優秀賞

『がんばろう!人吉・球磨』-森林資源の循環的活用で目指す地域復興-

総合農業科環境コース

(井上さん 中原さん 犬童さん 山下さん 上田さん 濵﨑さん 原口さん 東さん 宮﨑さん 横山さん)

分野Ⅲ類 最優秀賞

動物の可能性を探る

(生活経営科:牛塚さん 上村さん 木下さん 小見田さん 総合農業科:西田さん)

※最優秀賞受賞チームは本校の代表として県大会へ出場します。

始業式に先立ち新任式が行われました。

今年12名の先生方をお迎えしました。代表して校長先生よりご挨拶をいただきました。

在校生代表歓迎挨拶は、生徒会長の田爪さんが新任の先生方にわかりやすく学校紹介や生徒の様子を語ってくれました。すばらしい挨拶でした

この度の定期人事異動に伴い転退任される先生方の退任式が行われました

長い先生は、14年間勤務されました。思い溢れる先生方の言葉に涙あり、時に笑いありのすばらしい式典となりました。卒業生もたくさんかけつけてくれました。ありがとうございました。

生徒代表贈る言葉は、生徒会長田爪さんが話してくれました。

また転退任される先生方へ代表生徒より花束が贈られました

今年度最後の校歌斉唱です。

卒業生も一緒に送り出してくれました。ありがとうございました

一年生では芸術選択があり、本校は音楽・書道から選択できます

書道の授業では、中学校までの”書写”とは違い、日本や中国の有名な作品に触れながら、運筆法などの技術や知識を身に付けていきます。書くこともありますが、今回は最後の授業で取り組んだ篆刻「てんこく」について紹介をします

篆刻「てんこく」とは、石などの印材(印の材料)に篆書体を用いて刻す(彫る)芸術です

今回は、15ミリ角の印材を準備し、名前の1文字目を篆書にし、その文字を刻しました。

とても小さいですが、篆刻専用の印刀を使用して、刻していきます。

教室のあちこちから「あっ!!」「やばい!

」「うわっ!!

」と次々に声が漏れ出ています

失敗しても後戻りはできません

ほりすぎた部分を”どう生かすか”を一緒に考えながら仕上げていきます。怪我無く、皆ほり終えました!

その作品がこちらです

仕上がった作品を一枚の色紙に押印しました!

全員集合ではなく、全印集合!

15ミリの芸術!

来年度も楽しい授業がまっています!

修了式が本日行われました。式典の様子をご覧ください。

春休みが皆さんにとって充実した日々になることを職員一同願っています

【校長式辞】

1年間頑張った南稜生へねぎらいの言葉をかけられ、春休みに実践して欲しいことを話されました。

【校歌斉唱】

吹奏楽部の演奏に合わせて生徒・職員が一緒になって斉唱しました

終了式の前に3学期表彰式が行われました。今学期も南稜生良く頑張ってくれました。表彰者一覧と表彰式の様子をご覧ください

【令和5年度綾ビギナーズホースショー(馬術部)】

小障害飛越競技L級A 1位 2A 田爪さん

小障害飛越競技L級B 1位 2F 杉山さん

馬場馬術競技 (3課目A) 3位 2F 杉山さん

小障害飛越競技L級C 2位 1A 髙橋さん

低障害飛越競技 1位 1A 田中さん 2位 1A 川邉さん

クロス障害飛越競技 1位 1A 川邉さん

【日本農業教育学会第21回農業高等学校生意見文コンクール】

優秀賞 2A 池上さん

【第14回熊本県高校生介護技術コンテスト】

優良賞 2L 那須さん 2L 西川さん 2L 山田さん

【2023年度 SDGs QUEST みらい甲子園 熊本県大会】

審査員奨励賞 2A 中原さん

【日本森林学会第11回「高校生ポスター発表」】

優秀賞 2A 井上さん

【第12回熊本県新春学生書道展】

準大賞 2H 谷口さん 準大賞 1H 吉村さん

【横田徳二学習支援基金 優良生徒表彰】

1F 豊永さん 2A 西さん

【1年生1カ年皆勤賞】

【普通科】

佐井藤さん 田山さん 西脇さん 深水さん 蓑田さん

【総合農業科】

愛甲さん 上田さん 久保田さん 杉本さん 鶴本さん 西山さん 濵﨑さん 山本さん

【食品科学科】

勘米良さん 桒澤さん

【生活経営科】

荒川さん 田中さん

【2年生1カ年皆勤賞】

【普通科】

白石さん 谷口さん 冨永さん 林さん 東さん 宮本さん

【総合農業科】

井上さん 西嶋さん 橋本さん 平原さん 前村さん 吉野さん

【食品科学科】

川邉さん 北川鈴さん 福田さん

【生活経営科】

木下さん 久保田さん 髙木さん 谷口さん 栁瀬さん

化学基礎の最後の授業は、

これまで学習した知識とインターネット上の通説を基に

墨汁・ケチャップ・口紅・水性インク・しょうゆ

のシミ汚れをおとす「よこれを落とすのは化学だー」実験を行いました。

2年生活経営科の生徒も道具持参で挑みました。

エタノールで油分を浮かせる作戦です

今日もいろいろ工夫を凝らし、汚れと格闘しています。

2年生活経営科は南稜NOWで他クラスの激戦の様子をしっかりリサーチしていたようで、新しいアイテムを持参していました。

家庭科の知識も交え、徐々にきれいになっています。

レポートです。3クラス実験の結果

しょうゆは洗剤なしでつけ置き洗いでも落とせる。

水性インクは、酸性漂白剤+洗剤でほぼ落とせる。

口紅は、綿につくとクレンジングクリームでは落ちない。

ケチャップは、洗剤+酸性漂白剤をつけて歯ブラシでこすると落とせる。

墨汁は、やり方次第では服全体に広がる。米粒では取ることができない。

ことがわかりました。

来年、墨汁攻略するクラスが現れることを期待しています。

本日3、4限目を活用してNPO法人ドットジェイピー様をお招きして主権者教育出前授業を実施いたしました

ドットジェイピーは、若者の社会参画と若年投票率の向上を目的として活動するNPO法人です。

今回大学生15名に来校していただき、選挙制度の概要や本校職員が仮の選挙に立候補し公約を掲げた模擬投票を実施しました。

生徒の感想を見ると、

「選挙に行かなければいけない理由がわかりました。よくニュースで若者を選挙に行かせようというものがありますが、なんのために投票しなくていけなくて、投票したらどうなるのかを理解できていなかったので、今日の講演会で選挙って大事だなと思いました。」

「講演会を受けて自分の将来は、自分の一票で変えることが出来るかもしれないと知れ、選挙権をもらったら必ず選挙に行こうと思います。」

「授業で聞いたことのある言葉ばかりだったけど、授業のときよりもすごく分かりやすくて、より政治について詳しく知ることができたと思います。今まであまり政治に関心がなく、とりあえず選挙はしておこう、ぐらいしか思っていなかったけど、今回の講演会を通して、選挙の大切さについて改めて知ることができたので、これからもこの学びを大事にしたいと思いました。」

など非常に有意義な時間となった様子です

この学びを、ぜひこれからの学校生活や社会生活にいかして頂ければと思います

生活経営科と普通科福祉コースの生徒が食品製造の授業を学んでいます本日は学期最後のピザの製造実習を手際よく、楽しみながら取り組んでいました

実習の様子をご覧ください

本日5.6限目後半組は2年生最後の製造実習を行いました

実習の様子をご覧ください

1年生の家庭総合では、2学期からエプロン製作に取り組んでいます。エプロン製作では、被服製作の基本的な技術を学んでいます

3学期の最後の授業では、実習の時に使いやすいようポケットを手縫いでつけてエプロンを仕上げました

1年生総合農業科は学科カラーの赤(濃いピンク色)のエプロンです!

このように出来上がりました

みんなで着用するといいですね~

1年生普通科は担任の先生に選んでいただいた黒色のエプロンです!

こちらはカフェ風エプロンのようにかっこよく仕上がりました

アイロンがけまでばっちりです

来年度の家庭総合では、食物、住居、消費生活などを学習します!製作したエプロンは、調理実習や文化祭バザーで使っていきましょう!!

化学基礎の最後の授業は、

これまで学習した知識とインターネット上の通説を基に

墨汁・ケチャップ・口紅・水性インク・しょうゆ

のシミ汚れをおとす「よこれを落とすのは化学だー」実験を行いました。

2年食品科学科の生徒も道具持参で挑みました。

タオルと歯ブラシを持ってきてくれました。口紅と戦っています。

墨汁との戦いに、ご飯粒を持ってきた勇者が複数いました。

一見落ちてるように見えますが・・・

こちらは水性インクを優しくたたいてタオルにしみこませる作戦です。

ケチャップとの戦いに勝利した班の人たちです。おめでとう

レポートを作成しています。汚れが落ちた人も落ちなかった人もそれぞれの成果を記録します。

今回の墨汁との戦いはこのような結果となりました。

ご飯粒を使った場合、墨汁が周囲に広がらないことがわかりました。

墨汁との戦いに完全勝利するクラスは現れるのでしょうか?

今日の2年生のLHRでは、「SNSの使い方」について学年主任の先生による授業でした

多くの生徒が使用しているSNSは、とても便利ですが、トラブルも起こりやすいです。

授業では、SNSのトラブルを自覚して、自分ごととして考えるを目標に生徒達は2つのワークに取り組みました

1:自分と相手の違いについて考える

2:自画撮りを送ってしまうシチュエーションを考える

各課題についてペアワークでSNSの使い方について考えました

SNSのトラブル事例などを聞き、SNSの利用には自分だけでなく相手の立場に立って考えることは大切だと学びました

SNSには、今日先生が取り上げた事例以外にもトラブルや犯罪のもとになるものがあります。使い方を間違えれば自分も他人も苦しめ、傷つけることになります。まずは、自分は大丈夫という意識を変えて、自分ごととしてSNSに向き合っていってほしいです

普通科スポーツコース・体育コースと福祉コースは、大学・専門学校の先生方からの講義を受けました。

午前中はコース合同で「子どもの発育発達から考える幼児期の体育活動について」学びました。

投げる動作の発達段階の特徴を例に動作パターンの映像をもとみんなで考えました。

授業で学んでいた用語も出てきて、真剣に学ぶことができました。

午後はスポーツ・体育コースはスポーツ心理学について学びました。

心理的競技能力診断検査を実施して、分析をしたり、競技目標の設定の基礎を学びました。

福祉コースは

記憶の検査を体験したり、脳の状態と腱の反応について体験したりしました。

良い学びとなりました。

講義をしてくださった先生方ありがとうございました。

化学基礎の最後の授業は、

これまで学習した知識とインターネット上の通説を基に

墨汁・ケチャップ・口紅・水性インク・しょうゆ

のシミ汚れをおとす「よこれを落とすのは化学だー」実験を行いました。

必要な道具を持参して実験に臨んでいます

しょうゆは手ごわいので歯ブラシを使って化学反応&力技でチャレンジ

最大難関、1か月前に付着した墨汁に挑戦中

こちらも墨汁に挑戦中、20分格闘しています

結果です。

墨汁は敗北に終わりましたが、口紅は用いた洗剤や漂白剤の違いにより結果が異なるようです

これが本日のレポートです。来週2クラス実施します。墨汁に勝利できるクラスが現れることを期待しています。

2年生最後のフードデザインの調理実習は、「ランチ料理」

この1年間に身に付けた技術を発揮するためにいつもよりメニュー数を増やした献立となっています

それでは調理風景をご覧ください

カラメルソースが黄金色に輝いていますね砂糖水の加熱の変化を利用して、デザートを作ります

チキンライスの具材をさっと炒めています。具材はすべて、みじん切りが上手にできています

ハンバーグの表面を強火で焼いていますハンバーグは、食物調理3級のお題だったため、今年度4回も作っています。材料の分量までカンペキです

ホワイトソースが滑らかにできていますすべての班が上手にホワイトソースを作っていました

最後にひと手間を加え・・・ソースをかけて・・・完成です

今回の献立:「ランチ料理」

チキンライス・コーンポタージュ・ハンバーグステーキ・魚のクラッカー揚げ

・カスタードプディング・レタスサラダ・オレンジ

2時間の授業内で作り終えることができました!

このあと、みんなで楽しくおいしく1年間の調理を振り返りながらいただきました~3年生のフードデザインではどんな調理をするのか楽しみにしていてくださいね~

もっと生活経営科の授業について知りたい方は下のタグ【生活経営科】をチェック!

生活経営科2年生の授業には「フードデザイン」という科目があります。

栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネート等について幅広く学び、食生活を総合的にデザイン力をつける授業です調理操作や調理のポイントを学んだ後に、効率よく、おいしく、たのしく調理実習に取り組んでいます

3学期の調理実習のメニューと様子をまとめてアップします

洋風献立:鶏レバーコロッケ、コンソメブルノワース、米粉カスタードのシュークリーム

ひなまつり献立:はまぐりの潮汁、太巻き寿司、菜の花のからし和え、桜もち

行事食や季節に合わせた献立にも取り組んでいます。2年生はかつらむきなど包丁技術もすばらしいです

中国料理: 辣拌白菜(ラーパンパイツァイ)、麻婆豆腐(マーポートウフー)、鶏蛋糕(チータンカオ)

2年生では、20回程度の調理実習がありました

この1年間で栄養バランスを考えて自分で献立作成し、日常食の調理ができるまでになりました!

生活経営科2年生最後の調理実習は「ランチ料理」です少し豪華な日常食の調理とテーブルコーディネートについて学びます

お楽しみに

2月に続いて進路ガイダンスが終日行われました進路活動が本格化しています。本日も実り多き日になったことでしょう

本日、ご多用の中に本校生徒のためにお集まりいただいた皆様ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

初めの講義は「ビジネスマナー研修」です

その後は企業・大学、専門学校別での分科会や公務員対策講座や面接マナー指導、履歴書の書き方等が行われ、生徒たちは自分の興味のある場所へ行き真剣に話を聞いていました

本日は油と強塩基を混合して石けんが出来るか実験をしました1ヶ月後に素敵な石けんが完成すると良いですね

その実験風景をご覧ください

油脂の特性(ケン化)について学習しています

水酸化ナトリウムを理論値どおりに計量しています

水酸化ナトリウムに純水を入れて溶解しています

各自で準備した油に加えてケン化しています

加熱して温度を一定に保っています

決められた時間、混ぜ続けています

最後に香料(アロマオイル)や色素等を加えてお好みの石けんに仕上げます

生活経営科と普通科福祉コースの生徒が食品製造の授業を学んでいます本日は大福の製造実習を手際よく、楽しみながら取り組んでいました

実習の様子をご覧ください

5.6限目に前半組が2年生最後の食品製造実習を行いました豆類・種実類の加工について学び、班で協力しながら丁寧な実習を行いました

本日、農業と環境にて赤しその播種をおこないました。次年度の初恋や紫蘇ジュースの原料になる赤しそです愛情を込めて実習に取組みました

その様子をご覧ください。

美味しい赤しそが出来ると良いですね

3月11日(月)食品製造実習にて肉まんの製造を行いました材料の下処理等、大変でしたが、楽しそうに実習に取り組んでいました

実習の様子をご覧ください

肉まんの生地を製造しています。捏ねあがるまで大変ですが頑張っています

肉まんのタネを協力して製造しています

発酵が終わった生地を成型してタネを入れています

包餡は難しいですが、楽しそうに成型していました

最後は蒸し器で15分位蒸して完成です美味しい肉まんが出来ると良いですね

南稜就農塾生5名は3月4日から3泊4日の農家宿泊研修に取り組んでいます。

農家宿泊研修。受け入れる農家さんの負担はとても大きいものです。みなさんも自身の生活を想像してみてください。自分は大変な仕事をしながら研修生のケガや体調に配慮し、指導をする。大変な仕事を終えてゆっくりしたい場所である家にも研修生がいるのでゆっくりしにくい。更に食事の準備、掃除洗濯などなど。受けれる農家さんは家族や社員みんなで対応してくださります。「そんな大変なこと、なんで受け入れてもらえるの?」農家さんは「これからの農業や地域を支えてくれる人たちを育てたい」「若い高校生からエネルギーをもらえるし、今の子どもたちのことの勉強ができる」とおっしゃってくださいます。本当にありがたいことです。

写真は巡回指導の様子です。今回、受け入れてくださった農家さんは有田さん、永山さん、深水さん。どの農家さんも本当に忙しい中、生徒たちに学ぶ機会を準備してくださいました。

どの農家さんもスペシャリスト。そんな方々から農業の技術や知識は勿論、生活におけるマナーやモラル、礼儀など多くのことを教えてくださいました。農業も生活も「基礎基本」が大切だそうです。

生徒たちは農家さんが夢や目標に向かって生き生きして取り組まれていることにあこがれを抱いたそうです。

写真は解散式の様子です。生徒一人ひとり、お礼を伝えさせていただきました。

受入農家の方々には多大な迷惑をおかけしたことだと想像します。生徒たちは将来の夢実現に向けて、今回の研修でできたことは自信にし、できなかったことは課題としながら、これからの生活で成長できるよう取り組んでください。

受入農家の皆様、本当にありがとうございました。

先月28日にグランメッセ熊本にて行われた「くまもと産業復興エキスポ2024」に参加してきました。1年間をかけてくまもと県南フードバレー推進協議会のもと商品開発に携わってきました。その成果発表会と生徒たちが考案した「つくしいばらバームクーヘン」の販売を行いました。発表会では、蒲島知事や白石教育長にプレゼンと商品の試食をしていただきました。蒲島知事からは「おいしい」と嬉しい言葉をいただきました。

生徒たちは、緊張した様子でしたがプレゼンと販売会大変良く頑張ってくれました。お疲れ様でした。

今後はHASSENBA、人吉温泉物産館 サクラマチクマモトなどでの販売が予定されています。ぜひご賞味ください。

発表及び販売会当日の様子をぜひご覧ください。

先日卒業式が終了しましたが、式後卒業生より学科職員一人一人にバラの花束をいただきましたとても嬉しかったです

ありがとうございました

3月4日、南稜就農塾農家宿泊研修の受け入れ式をJAくまあさぎり支所の大会議室で実施しました。

本校には学科、クラスを関係なく加入することができる「南稜就農塾」というものがあります。将来、就農をはじめ農業関連の進路を考えている者、授業以外にも農業についての学習を深めたい者を募集しています。

コロナ禍の影響で校外学習がなかなか実施できず、活動が停滞していました。ウィズコロナの時代となり、南稜就農塾も農家宿泊研修も復活することができました。

研修生、自己紹介の様子です。

今回、宿泊研修を希望した生徒は2年生4名、1年生1名の合計5名。この生徒たちは中学校のころからコロナ禍であったため、多くの校外学習が中止になっていたそうです。農家での研修は勿論、他人の家に泊まって研修することも初めて。3泊4日の研修の中で多くのことを学び、成長するきっかけとなると期待します。

受入式を終え、これからはいよいよ農家さんとの研修が始まります。保護者の方と一緒に挨拶をしています。生徒は「楽しみ」保護者は「不安」のような様子に見えました。

3泊4日の宿泊研修をとおして農業の知識技術は勿論、生活や社会におけるマナーやモラルなど、多くのことを学んでくることを期待しています。

卒業式後に蔵入れ式を行いました2年後の蔵開き楽しみですね

今日は誠におめでとうございます

本日、112名の卒業式を執り行いました。

式に先立ち神殿原賞の受賞式が行われました。今年度は、総合農業科の平野さんが受賞しました。

卒業証書授与の様子です。各クラスの代表生徒が校長より卒業証書を受け取りました。

校長式辞

3年間頑張ってきた生徒を讃えて、周囲に感謝を忘れず、困難な世の中にも挑戦する気持ちを忘れず立ち向かっていって欲しいとエールを送りました。

県教育委員会の来賓挨拶をはじめ3名の方々にご挨拶いただきました。

在校生代表送辞

現、生徒会長の田爪さんが在校生を代表して堂々と話してくれました。

卒業生代表答辞

前生徒会長の平野さんが行いました。

校歌斉唱

3学年が職員とともに最後の斉唱です。

卒業生退場

サプライズもあり涙、涙の卒業式でした。

くま農業活性化協議会、熊本県県南広域本部球磨地域振興局主催で「ポッポー館」で開催された令和5年度球磨地域農業活性化セミナーに総合農業科植物コース代表生徒が参加しました。

学習成果として南稜ブドウのブランディング実践活動について発表しました。

発表後にはシャインマスカットの未開花症についての質問がありました。本校ブドウ園では未開花症は確認されていませんが、開花期がそろわず、ジベレリン処理に労力を要することが課題となっています。

セミナー終了後には地域農家の方々から球磨地域農産物のブランディングについてともに取り組んでいこう、儲かる農業、農業経営について勉強してもらいたいといった意見がありました。

今日の1Hも、朝からにぎやかに過ごしていました

3・4限目は家庭総合の授業で、今年の調理実習の振り返りを行いました

その名も「調理は科学である!」

手順通りにしたはずなのに・・・同じ分量なのに・・・

なぜか隣の班と違う仕上がりになってしまう

その疑問を解決するために、小グループで学習しました

しっかり調べて、スライドにまとめていきました

疑問を解決しようとすると新たな疑問が出てくるという勉強の本質に気づけた生徒もいましたよ

1年生の授業も残りわずかになってきました

最後までしっかり学びを深めていってください

調理するだけでなく、その理論も解き明かすのが生活経営科!もっと知りたい方は下のタグ【生活経営科】をクリックしてね!

2月16日(金)家庭学習期間中の3年生が久しぶりに登校し、「社会接続講座」を受講しました

卒業を前に役立つ講座が6つ用意され、各自が選んだ講座を2つ受講しました。

①保険のきほん(生命保険文化センター) ②未成年者法律教室(熊本県司法書士会)

③働くときの基礎知識(社会保険労務士連合会) ④働くみんなを応援(ジョブカフェ球磨ブランチ)

⑤スーツの着こなし講座(青山) ⑥スーツの着こなしセミナー(フタタ)

18歳成人となった今、保険や法律の知識は必須!やさしく説明してくださったのでよく理解できました!

初めてのネクタイ!難しいけど結べるようになりました

就職する人たちは、4月からいよいよ社会人生活スタート 労働者の権利についてなど、真剣に学びました。

私たちのために来校してくださった講師の皆さま、本当にありがとうございました

これまでお世話になったたくさんの人たちへの感謝の気持ちを持って、3月1日 いよいよ高校卒業です

こんにちは久々の生活経営科の更新です

先週は、学年末考査に一生懸命取り組んでいました

今日の1Hファ造は・・・テスト返しから始まりました

みんなしっかり勉強していたので、平均点高めでしたすばらしい‼

そのあとは、シャツ作りの続きを行いました

「わき~そで下縫い」と「すそ見返しの始末」の2工程です

検定に向けてタイム測定しているので

雨の音も気にならないくらい集中していましたよ

すそ見返しの始末では、布がもたつかないように縫いしろを切り落とします

慎重に正確に作業できました

今日でシャツの形は完成

あとは布端のまつり縫いのみとなりました

終業式の日に着用写真が撮れるといいな~と思ってますお楽しみに!

シャツが作れる生活経営科の生徒ってすごい!もっと知りたい方は、下のタグ【生活経営科】をクリックしてみてね

本日、時間外総合実習で製造したクッキーの販売をおこないました販売数は少なかったですが心を込めて製造したクッキーが5分で完売しました

販売風景をご覧ください

2月21日(水)5・6限目 本校体育館

人吉球磨地区高等学校に学ぶ高校生を対象とした企業説明会 が実施されました。

今回の説明会は、生徒が地域産業への理解を深めるとともに、自ら進路について考えを深めることが目的です。

4つの人吉球磨地区の企業の担当の方から、直接説明をいただきました。

①岩下兄弟株式会社 様

②人吉アサノ電機株式会社 様

③人吉電気工事株式会社 様

④宮本電機株式会社 様

説明会では、企業の事業内容を詳しく説明していただき、地元企業で働く良さを知る機会になりました

専門的な資格が必要な企業もありましたが、基本的には就職後に資格取得できる企業が多く、工業等の専門学科ではない南稜高校生でも就職可能だということがわかりました。新人研修のサポートがあったり、レクレーションで職場の方と交流を深めたりできるような機会があったりと、従業員が働きやすい企業の魅力的な取り組みの紹介もありました また各企業、様々な地域貢献活動に取り組まれていました

そのような活動に参加し、人吉球磨地域の役に立てることも地元企業で働く魅力だと思います

各企業の説明後には質問タイムが設けられ、「この職種の魅力はなんですか?」「今の目標はなんですか?」「製品を作るのにどれぐらいの時間がかかりますか?」など、生徒の疑問に対しても企業の方に丁寧に答えていただきましたありがとうございました!!

2年生で就職を考えている人は、これから企業や職種を考えていく時期ですきっと今日の説明会で、地元の企業や職種について、もっと知りたいと感じたことでしょう。。。さっそく進路活動を本格的にはじめていきましょうね

企業の方から、高校生のうちに身につけてほしいことは基本的な生活習慣!というお言葉もありました。。改めて、心がけていきたいですね

本日は2回目となる油脂類の定性実験をおこないました

水、油と5種類の液体の混ざり方を調べて「乳化」について学習しました

その実験風景をご覧ください

生活経営科と普通科福祉コースの生徒が食品製造の授業を学んでいます本日はイチゴジャムの製造実習を手際よく、楽しみながら取り組んでいました

実習の様子をご覧ください

本日食品製造実習にて大福製造を行いました久しぶりの製造実習でとても楽しそうでした

本日の様子をぜひご覧ください

本学科では恒例となりました「球磨農林学かるた大会」を毎年実施しています生徒自作の「かるた」とてもステキですっ

黙々と集中して授業に取り組んでいました

授業の様子をぜひご覧くださいっ

我らが総合農業科のスター!

丸尾聖治先生が、御還暦を迎えられました

3年総合農業科2組の生徒たちから、

1年次には副担任、今年度は副々担を務めていただいた頂いた先生への感謝の気持ちを込めて、

ささやかながらお祝いをさせて頂きました

いつも笑顔で、心あたたかく私たちに関わって下さる先生の、今後の御健康とますますの御活躍を祈念致します。

これからも、どうぞ宜しくお願い致します