9月16日(木)の午後に3年総合農業科作物専攻生で実施しました。

赤米をバインダによって刈取り・結束します。初めての操作でしたが、安全にできました。

同時に竿を立て、できあがった稲束を掛けていきます。そのバランスが大事ですが、上手にできました。

これから秋の収穫で慌ただしくなります。体調管理を徹底し、実習に励み、学習を深めます。

15(水)農業と環境の授業で、新たにレタスの定植、ニンジン・ダイコンの播種を行ないました

<今回の品種>

レタス:サウザー

ニンジン:恋ごころ

ダイコン:三太郎

4月当初の実習と比べて、ずいぶん手際が良くなっていました

成長!!

残暑の中、汗を流しながら実習をしていた生徒たち。

次は冬の寒さとの戦いです

今日植えた野菜も収穫できたら、調理実習で使いたいと思っています。

その日まで管理をよろしく頼みましたよ、1Hのみなさん

9月15日(水)の午前中に実施しました。

サツマイモの生育状況を観察しました。先日、つる返しをしたので楽しみです。

掘り出すと収穫には早いようでした。

少し太ったサツマイモもありました。収穫まであと一ヶ月程度必要かもしれません。

試食をしましたが、少し甘みがありました。収穫まで大切に管理します。

9月14日(火)6限目にSNSに関するLHRを実施しました。詳しい内容は、情報通信機器の利用に関するものです。今ほとんどの生徒が便利なスマートフォンを利用していますが、その利用に関するルールやモラルを知っていますか?改めて学ぶ機会です。結果は南稜祭時に発表です。

もう一度、自分の利用の仕方を振り返り、「自分に厳しく、他人に優しい人」になろう!

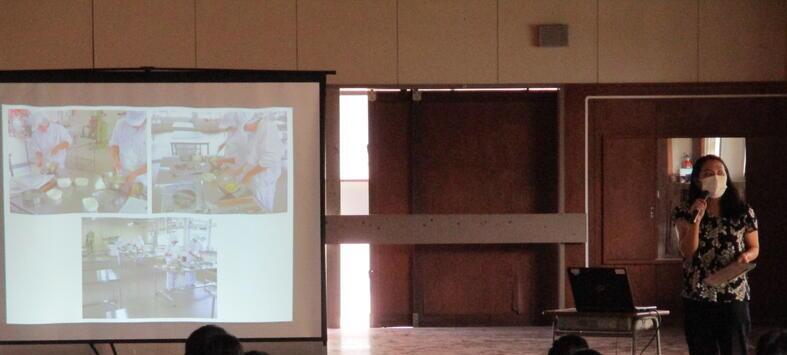

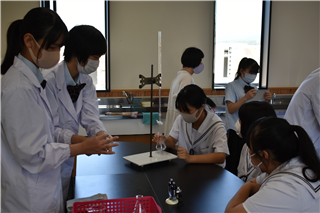

食品科学科3年生の食品化学の授業で標準溶液の調整を行いました^_^

溶液の調整を行う生徒たちの様子を簡単にですがご覧ください!

丁寧に取り組む分、いつもより実験の時間はかかりましたが、集中して取り組みました!

さすが3年生です!!

先週、食品科学科2年生でプリンの製造実習を行いました^_^

はじめにカラメルソースを作ります!

甘さや、苦みをそれぞれの班で話し合って決め製造します。

いい色が出ています^_^

男子は苦味を選択した班が多かったように感じました(^-^)

最後は20分ほど蒸して完成です!!

2週にかけて前半と後半の2班わかれ、マドレーヌの製造実習を行いました

簡単にですが、その時の様子をご覧ください^_^

最後は出来上がりの写真です!

今回の製造実習もよく頑張りました!

食べてみての感想はいかがだったでしょうか^ ^

2年次の学校設定科目「球磨農林学」で、郷土愛を醸成すると同時に地域課題についても考えました。人吉球磨の地域課題の一つが災害からの復興です。生活科3年課題研究農業班は、被災地を支援する活動、被災地に元気を届ける活動を実践しています。1,2年次に学んだ栽培技術や調理技術を活用し、今、私たちができることを模索しながら活動しています。

芽つみ、ジベレリン処理、敵粒、袋かけ等自ら栽培したブドウと規格外桃で作った桃のコンポート、夏野菜をセットにして仮設住宅に届けました。

南稜高校生の気持ちを届ける活動、次回は12月に今栽培しているサツマイモを使った何かをお届けする予定です。

課題研究果樹班は南稜ブドウのブランディングを目指して、ブドウ栽培や流通を工夫した取り組みを実践しています。

今回は本校元校長で、ブドウ栽培に取り組まれている米澤整地先生のブドウ園を訪問しました。

おいしい作物をつくるには油かすを入れること、肥沃な土作りのため、道路脇の刈り取られた草や落ち葉をブドウ園に敷いている等循環型農業の大切さを学びました。また、ふるさと納税返礼品として本校ブドウを活用したいと思っているため、質問したところ、「顧客からは価格が高くてもクレームはこないが、品質が少しでも悪かったら苦情が寄せられる。シャインマスカットを箱詰めして送ったら一粒房から外れていただけでもクレームがきた。」とのことで、ふるさと納税返礼品に取り組むには大きな壁があることを感じました。

道の駅や小売店にも立ち寄り、販売されている品種、価格、パッケージについて調べました。

1学期に定植した花壇に雑草が目立ち始めました。1時間かけてみんなで除草に取り組みました。

実習の途中でミミズや昆虫を見つけました。これらの発見も利用者にとっては福祉園芸活動の効果となります。

また、みんなで一つの目標に向かうことで協調性が芽生え、コミュニケーション能力も向上します。さらに自ら体を意欲的に動かした結果、草だらけの花壇がきれいになることで達成感も得られます。

9月11日(土)の午前に実施しました。

雌花の場所を確認します。

雄花を切り取って花粉を雌花の柱頭にまんべんなく交配します。11月上旬に収穫予定です。収穫が楽しみです。

9月10日(金)の午前に2年総合農業科の植物コース生が実施しました。

回数を重ねたので刈払機の使用が上手になりました。

傾斜も上手に草刈りします。

安全に使用することを忘れずにできました。

古代米の生育も順調です。9月中の収穫が楽しみです。

9月9日(木)の午後に1年総合農業科が圃場で野菜の学習をしました。

播種をした野菜が発芽しました。かん水は大切な管理です。

除草もしました。これからも生育を観察しながら管理します。

今日、3年生の生徒が野菜を届けてくれました。

一生懸命の育てた我が家の野菜を早起きして収穫したものです。

おいしくいただきます。ありがとう。

南稜生の優しさに感激です。

2Hファッション造形の授業では、1学期に被服製作技術検定2級を無事に終え、2学期から浴衣製作に入っています

浴衣は和服に分類されますが、和服とは直線で裁断した細長い布を、ほとんど直線で仕立て上げる衣服のことで、

今まで製作してきたショートパンツやシャツの立体構成とは異なり、平面構成となっています。

第1回目の授業では、布の裁断を行ないました

布地の色や柄は様々

来年のファッションショーで着たいと思っている生徒も多いようです。

完成まで楽しみです

がんばれ、2H

8日(水)、1年生活経営科では農業と環境の授業で「ハクサイ」を定植しました

スーパーなどでよく見る普通サイズのハクサイ「黄晴85」と、

少し小さいサイズのハクサイ「CRお黄にいり」の2種類を植えました。

「私の子たち・・・」と言いながら定植を行ない、早くも愛情が芽生えてきた様子でした

実習後、「早くハクサイ食べたいから、ちゃんと水やり行かなきゃ!!」と、やる気に満ちあふれている生徒も

11月頃に、収穫したハクサイを使って調理実習ができたらなぁと考えています

無事に育ってくれますように・・・

10月8日(水)、就職・進学試験受験者激励会を行いました。

個人面接、集団面接の模擬面接も行い、講評をいただきました。

16日から就職試験も始まります。南稜生諸君!内定をつかみ取るぞ~!

9月8日(水)の午前中に3年総合農業科は課題研究に取り組んでいます。作物専攻生の様子に注目しました。

南稜米ができるまでの栽培暦を確認します。今は「登熟期」です。

穂の様子です。まだ籾は柔らかかったです。

試食しましたが、味がしませんでした。販売まで大切に管理します。

サツマイモの管理実習です。「つる返し」はサツマイモを太らせるために重要な工程です。

害虫による葉の食害がありました。収穫が楽しみです。

ミシマサイコの管理実習です。黄色の花が咲きました。種子が収穫できるように管理します。

農薬の使用が制限される作物です。管理実習では除草も大切です。休み時間はしっかり休みます。

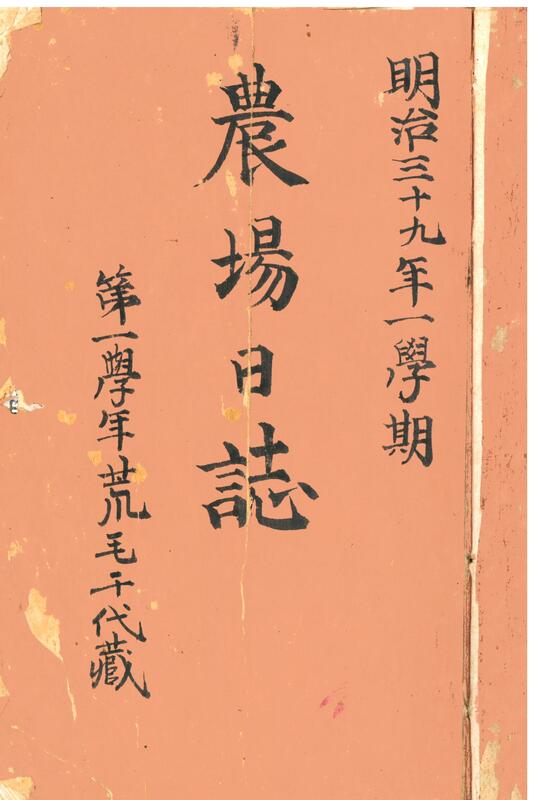

本校には、明治三十九年、当時の生徒であった荒毛千代藏氏が授業や実習で書き記した農場日誌が残されています。近代化が進む中、農業振興に燃える青年が真剣に学ぶ姿が感じ取られます。

今の生徒たちも先輩たちに負けていません。日々の授業での学びをしっかりと記録しています。

きっと人吉球磨の復興と農業や関係産業の振興に生かしてくれるものと思います。

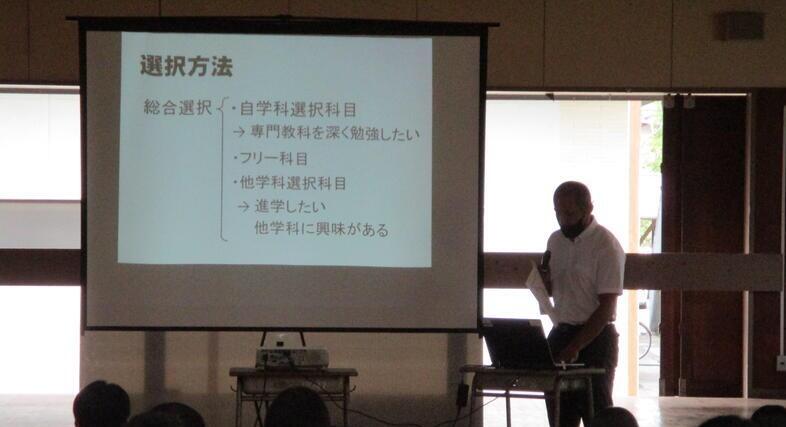

8日(水)1限目のLHRの時間に、3年生の就職・進学受験者激励会を実施しているなか、武道場で1年生は2回目の総合選択制説明会を開催しました。7月に1回目の説明会を実施しましたが、今回の説明会も1年生一同しっかりと説明に耳を傾けていました。

次年度2年次の総合選択A科目で開設されている科目について、各開講科目の具体的な履修内容等が説明されました。それぞれの選択科目担当者の説明を受けて、来年度はじめて受講する総合選択科目を選んでいきます。

自分の興味・関心に応じて、知りたいことや身に付けたいことを学習することのできる数少ない機会です。自分にとって何を勉強することが必要なのかを決めて、それぞれの夢や進路の実現のためしっかり選択してください。

夏休み中、3Hの課題研究・被服メンバーはドレス・タキシード製作を頑張りました!

今年度は、デザインにこだわって型紙を自分で描き、着心地を左右する裏地も綺麗に出来上がっています。

2学期に入ってからは、小物を作ったり、飾りをつくっています

写真は白黒に加工しています。作品の色などはファッションショー当日までのお楽しみです

本日、熊本学園大学において、『2021年度国家公務員一般職・税務職採用試験』が実施されます。

本校からは、普通科・総合農業科・食品科学科より14名が受験します。

出発時には、応援に駆けつけて下さった担任の先生方に激励を頂きました。

気持ちが引き締まりました。

無事に、会場の下見も終了。

これまで各々が学習に励んできた成果を発揮し、まずは一次試験合格を目指し頑張ります!

引き続き、応援よろしくお願いします!

9月3日(金)の午後から3年総合農業科の草花専攻生が実施しました。

ポリポットに用土を入れます。その量を調整することが大事です。

大切に育てた苗を鉢上げします。セルトレイから抜き取るときに根が痛まないように丁寧に取り扱います。

これからの栽培管理が大切です。お客様が求める花苗ができるように日々努力します。

7月に肥後銀行免田支店にて、書道部と書道選択者の2年生の作品展示を行いました!

その作品を書道室前廊下、書道室内に展示しています

もう秋です!秋と言えば…

「芸術の秋」

ぜひ、作品鑑賞をしに書道室へ

第22回高校生国際美術展 書の部 に書道選択者全員が出品しました

日本だけでなく、海外からの応募もあり、応募総数12,634点〈書の部は11,237点〉でした。

その中の奨励賞〈書の部218点〉に2年普通科の尾方さんが入賞

入賞した作品は東京で展示をされました。

授業中も黙々と取り組む姿勢が印象的です。

どこができていないのか、どうしたら手本のような線が書けるのか、何度も添削に来て仕上げた作品です

おめでとうございます

硬筆検定・毛筆検定合格!!

3年総合農業科 日野君、中嶋君が硬筆検定3級に合格

3年食品科学科 松本君が毛筆検定3級に合格

添削を繰り返し、本番も緊張しながら試験を受けていました。

おめでとうございます

次回、第2回毛筆・硬筆書写検定は11月14日(日)実施です。

9月中に案内を出しますので、是非チャレンジして下さい!

1日(水)5限目に武道場で2年生を対象とした総合選択制説明会を開催しました。今日から2学期が始まり日中の暑いなかでしたが、2年生一同しっかりと説明に耳を傾けていました。

次年度3年次の総合選択B科目で開設されている科目について、各開講科目の具体的な履修内容等が説明されました。それぞれの選択科目の担当者が内容や特徴を説明し、生徒たちは受講科目を決めて行きます。今回の説明会を受けて、10月の選択科目決定に向けて自分がどの科目を選択するのかをしっかり考えていくこととなります。

進路希望や興味・関心に合わせて自分自身で授業科目を決められる数少ない機会です。自分にとって何を勉強することが必要なのかを決めて、それぞれの夢や進路の実現のためしっかり選択してください。

夏休み最終日、総合農業科1年生が当番実習の補講で演習林を訪れました

先日、熊本県主催の地域林業実践体験研修でチェーンソーの取り扱いを学んだ生徒たちは、伐倒後の造材(枝払い・玉切り)に初挑戦!

女子生徒ですが、細やかにチェーンソーを操作し、他の生徒への頼もしい模範となってくれました

後半は約22haある演習林内をクイズラリー形式で巡り、森の良さを再発見するとともに仲間との親睦を深める機会となりました

8月27日(金)に株式会社ヰセキ九州の御協力で実施することができました。

ハイブリッドラジコン草刈機は圃場まで移動するときに電気モーターで走行し、とても静かでした。

草刈はエンジン動力で刈ります。操作をしましたが、日頃の実習で使う刈払機と違い、体の負担もなく簡単に草刈ができました。

水田に移動し、農業用マルチローター(ドローン)について学びました。

本校「南稜米」の栽培に欠かすことのできない「EM菌」を空中散布しました。出穂期を迎え、10月の収穫が楽しみです。

8月24日(火)から2日間で実施しました。昨日は学科、本日は実技の講習を受講しました。

前進と後進、旋回をしました。

掘削をしました。不慣れな操作でしたが、少しずつできるようになりました。

休み時間も練習をしました。見学しながら機械の動きも学びました。

今回の資格取得はこの地域の復興活動に欠かすことができません。今後の進路決定に活かします。

8月23日(月)に本校で実施されました。オープンキャンパスに参加する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で中止になりました。

参加生徒はZOOMを使用した説明を聞き、質疑応答も実施することできました。今回のアドバイスから3年生は進路目標達成のために努力します。

8月23日(月)に本校で実施しました。午前は学科、午後は実技を学びました。

今回学んだ内容を実習で使用するときに活かします。

本校、神殿原農場には約60頭のウシ(乳用牛、肉用牛)がいます。総合農業科の生徒達が当番実習で飼育管理してくれるので、世の中が大雨だろうが、コロナ禍だろうがウシにはあんまり関係ない様子です。

先日、分娩したお母さんの「りお」が子牛に乳(自然哺育)を与えています。実はこの様子、神殿原農場では珍しい景色となります。

これまで、様々な理由で、「早期母子分離(生まれて早い時期に親と子を別の部屋で飼育する飼育する方法)」で育てていました。子牛に与えるミルクは、粉ミルクから生徒が作って、生徒が哺乳(人工哺乳)して育てていました。すると、生徒から意見が。「私たち、親牛が子牛に自分の乳を与えているところを見たことがありません」

学習のために「りお」「はつこ」は自然哺育で子牛を育ててもらうことにしました。

子牛は生まれて間もなく、教えてもいないのにお母さんの乳頭に吸い付きます。本能なのでしょうね。

こちらも教えても無いのに、子牛が粗飼料(植物の葉や茎)を食べ始めました。お母さんに与えてある餌を横取りしています。これは本能なのかな?

人間でもいいますよね。「子どもは親の背中を見て育つ」そんなことを思い出させてくれました。

本日、研修3日目最終日です!

昨日の晴天から打って変わり、天候は雨となりましたが、ジビエ加工処理施設の見学とグループワークに取り組んでいます!

会場はエルセルモ八代で、とても広く綺麗で感染症対策も万全です!

鹿肉の処理過程を見させていただきました。続きには鹿枝肉の生々しい写真も含まれますので、御注意下さい。

農林業において、野生鳥獣の被害は大変深刻化しています。

今回の研修ではその実態と共に、ジビエの活用についても学びを深め、実際に加工過程を目にしたことで、命や食の有り難みについても改めて考えることができました。

大変貴重な経験をありがとうございます!

北海道の農業専門学校に進学した先輩の活躍が、酪農の専門誌に掲載されていました。

本日、八代森林組合を会場に林業実践体験研修の2日目に参加しています!

朝から久しぶりの晴れ間に恵まれ、屋外でのチェーンソーや刈り払い機の実践研修に励んでいます!

チェーンソーの目立て

丸太の玉切り

女子生徒も初めての操作に緊張しながらも、森林組合の講師の先生方のアドバイスを参考に頑張り抜いています!

くまもと☆農家ハンターの稲葉さんより、鳥獣害被害対策のセミナーも行われています!

充実した研修期間を過ごしています!

本日より3日間、総合農業科の1年生6名が熊本県主催の研修会に参加しています!

八代農業高校泉分校グリーンライフ科

芦北高校林業科

南稜高校総合農業科

から生徒27名が集まり、3校合同で専門性向上を目指して研修に励みます!

生憎の雨天で、屋外での研修が制限されますが、一生懸命学んできます!

検温やソーシャルディスタンス、手指消毒及び換気等、感染症対策も万全に、全日程に臨みます。

天候にも恵まれ、果樹園では今年も立派なブドウが実りました。

例年より2週間ほどはやく、収穫を始めました。品種は、ピオーネ、巨峰です。

収穫後は調製です。一房一房、形や傷みを確認し、袋詰め、パック詰めを行います。

今年は出来が良かったので、贈答用箱詰めも準備しました。

調製後は、役場や、出身小中学校で販売しました。ブドウより懐かしい対面に、話しが盛り上がりました。

国家公務員試験を1ヶ月後に控えた本日、それぞれの進路目標を実現するために公務員志望生徒が最終模試に臨んでいます!

また、防衛省・自衛隊入隊希望生徒は人吉支所での学習会に参加しています!

夏休み期間中は、各教科の先生方から指導を仰ぎながら教養試験対策に励んでいます。

今日の模試の結果を踏まえ、更なる努力を重ねてくれることでしょう。

「コツコツが勝つコツ!」です

今後とも公務員志望生徒への御指導、御鞭撻をよろしくお願い致します!

令和3年(2021年)6月頃、ソーラー充電式LED照明灯が正門ロータリー部、グラウンド北側、テニスコート北側に各1基、計3基設置されました。これは、令和2年7月豪雨災害の復興支援として、東京の(株)Cygames様から御寄附いただいたものです。

平常時は生徒の登下校を見守る明かりとして、非常時は防災灯としての役割を担います。加えて、緊急時には携帯電話等を充電するためのバッテリー機能も備えています。

御寄附いただきましたことに厚く感謝し、大切に利用させていただきます。

8月3日(火)に熊本県立農業大学校で実施されました。本校から農業・園芸・畜産・生活の各部門に19名が出場しました。

大会結果は以下の通りです。

〇農業の部で総合農業科3年2組の坂本七虹さんが優秀賞

〇畜産の部で総合農業科3年1組の税所太一さんが優秀賞

入賞おめでとうございます。10月下旬に兵庫県で実施される全国大会での活躍を期待します。

8月2日、3日にグローバルチャレンジの2回目と3回目の研修が行われました。当初の計画では熊本市内の会場で実施することになっていましたが、新型コロナウイルスの警戒レベルが5に上がったため、急遽予定を変更して各学校からのリモートによる参加となりました。

2日は停電のため校舎が使えず、ポッポー館の会議室を借りて参加しました。午前中は「貧困からの自立セミナー」というテーマで、フィリピンで活動されているユニカセの中村八千代さんから、スカベンジャーのことやフィリピンの青少年の支援のことなどについて話がありました。

午後の研修1つめでは、スリランカの高校生との交流会を行いました。スリランカの国についての説明の後、現地の生徒たちとお互いの住んでいる地域に関するクイズをして盛り上がりました。

2つめでは、ドイツのアーヘンデモ工場の視察を行いました。インダストリー4.0についての説明の後、デモ工場内をオンラインで見学し、無人搬送機や協働ロボットなどについて知ることができました。

3日は大半の生徒が農業鑑定競技出場のため、会場である県立農業大学校の教室を借りての参加となりました。

まず、火の国サラマンダーズ球団社長の神田康範さんによるグローバルセミナーの後、シンガポールのエネルギー政策についての話がありました。シンガポールで取り組まれているエネルギー循環やグリーンビルディングなどについて話を聞くことができました。

午後は3日間の研修のまとめとしてこれまでの振り返りを行いました。午後からは一人ずつタブレットPCからアクセスし、グループごとにまとまってそれぞれ発表しました。最後にそれぞれのグループの代表が発表を行い、充実した研修を締めくくりました。

夏休みの登板実習で夏野菜を大量に収穫しました。

「この野菜、仮設住宅の皆様にも食べてもらいたい。」生徒の一声でナス、ピーマンを袋詰めして、人吉の仮設住宅へ届けることにしました。

仮設住宅へお住まいの方々から「ありがとうございます。」「とてもうれしい。」「元気が出る」等の声をいただきました。

総合農業科はこれからも様々な形で被災地支援活動に取り組みます。

熊本県立菊池農業高等学校を会場として実施されました。本校からも12名が参加しました。

午前は3名の農業経営者(水稲、イチゴ、養鶏)の講演から農業について学ぶことができました。

花房寮の食堂で昼食を食べました。

午後は九州エコファーマーズセンター事務局長の吉村様と意見交換をすることができました。

謝辞を本校生が行いました。この時間で得たことを今後に活かします。

先端農業施設の株式会社九州野菜育苗センターを視察しました。最新の施設と経営を知ることができました。

今回の活動にあたり、ご協力いただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。

7月23日に熊本県立劇場にて開催された、第65回熊本県吹奏楽コンクールに出場しました。結果は銀賞で目標としていた金賞受賞には届きませんでしたが、昨年よりレベルアップした演奏はできたと感じています。

現在コロナ禍のため演奏機会を持つことが難しい状況ですが、今後何らかの形で音楽をとおして地域に貢献できるよう活動して参ります。

7月27日(火)、夏休み恒例の中学生体験入学を開催しました。

この日は生徒や中学校の先生、保護者の方を含めて327名の方々が南稜高校に来られました。今年度もコロナ対策のため各学科・コース別に分かれての体験学習のみの実施で行ないました。受付終了後、生徒会長による校内放送での開会宣言がなされて体験入学がはじまりました。

普通科体育コースではウエイトトレーニング体験やトランポリン・エアマット体験を楽しみました。そして普通科福祉コースでは食事介助や車いす体験、点字でメッセージカードを製作したりと様々な活動に取り組んでいました。

総合農業科では動物とのふれあいやミニトマト・ブドウの収穫、木材工作など様々な体験を行ない、手に持ちきれないほどのおみやげを抱えていました。

食品科学科では食品科学科棟の中で4カ所に分かれ、食品化学の実験や焼酎の製造について学んだり、食品科学に関するクイズラリーなどを楽しみました

生活経営科では調理実習デモストレーションやドレス製作を見学したり、生活経営科で学んでいる生徒が製作した作品や本校の小動物舎で飼育されている様々な小動物を見学しました。

(※ なお、各学科・コース別体験学習の更にくわしい様子はこの「南稜NOW」の中にアップされています。合わせて御覧いただければ幸いです。)

また、体験学習終了後は校内を散策したり、部活動見学などにも参加してもらい、南稜高校の魅力を十分に味わってもらいました。

今年度は昨年度を上回るたくさんの中学生のみなさんが来校してくれました。また、今年度は南稜高校特製のエコバック及びクリアファイルを御参加いただいた方全員にお持ち帰りいただき、体験学習終了後のアンケートでは多くの中学生に満足していただいたようでした。

夏休みという貴重な時間を使って本校の体験入学に参加していただき本当にありがとうございました!南稜高校は中学3年生のみなさんの受検を待っています!!

人吉球磨生活科・総合的な学習研修会夏季研修会が本校を会場に開催されました。小中学校の先生25名が参加され、

「“もっと”木育!」~地域資源を活用した、木材の利用促進と伝統文化の継承を目指した実践~と題した総合農業科環境コースの研究発表後、【動物コース】乗馬体験、小動物舎見学【植物コース】寄せ植え、ブドウの栽培学習【環境コース】スライド式本棚制作のコース別研修を実施しました。各コースの講師は総合農業科の生徒が担当し、生徒の小中学校時代をご存じの先生方は、生徒の変容に驚かれていました。思わぬところで懐かしい対面があり、和やかな雰囲気の研修でした。

中学生体験入学は多くの中学生に参加していていただきありがとうございました。【動物コース】乳牛の搾乳、子ウシの哺乳、【植物コース】草花の寄せ植え、ブドウ、トマトの収穫、【環境コース】スパイスラック制作、チェンソーによる模範伐倒、ドローン操作と多岐にわたり体験していただきました。暑い中、限られた時間で多くのことを体験していただいたため、疲れた人もいたと思います。申し訳ありませんでした。総合農業科では、今後も農場案内や説明等随時行いますので、南稜高校総合農業科に関心がある人は気軽にお問い合わせください。

5月から生徒会執行部を中心に整容規定に関する調査を行っています。

整容規定に関するアンケートを行い、

集計後「整容規定の改定が必要である」という意見が多かった

・髪型

・眉

・インナーウエア

防寒着として「女子のスラックス」の導入

について、クラスの室長を中心にグループで討議を行いました。

3年生の様子

2年生の様子

1年生の様子

生徒たちが主体となり真剣に考え、「守れる整容規定」が策定できるよう、さらに検討を進めていきます。

生徒会執行部は、夏休み中にグループ討議の集計→生徒会による整容規定案の作成→グループ討議資料作成を行います。2学期に再度、クラスでのグループ討議を行う予定です。

7月27日、熊本市内の会場に県内の専門高校生50人が集まり、グローバルチャレンジオンライン研修が行われました。本校からは3年総合農業科の税所君、坂本さん、内田君、2年総合農業科の小倉君、佐藤君、星原君の6名が参加しました。

午前中は事前研修として5人ずつのグループに分かれ、まず日本語と英語で自己紹介をしました。その後個人の目標設定をしてグループ内で一人ずつ述べた後、グループの目標を話し合って決め、全体に発表しました。

午後からは2つの国と結び、オンライン研修を行いました。1つめはアルビレックス新潟シンガポールCEOの難波修二郎さんによるキャリアプラン形成セミナーでした。難波さんのこれまでの経験や、海外から見た日本のこと、日本の今後の動向を見据えてなぜ海外に行くべきなのか等について話して下さいました。

2つめはジャパンアグリチャレンジの迫田昌さんによる、タイにおける日本農業の可能性についてのオンラインセミナーでした。迫田さんは高温多湿の気候で害虫も多いタイで、安価で美味しいトマト作りに取り組んでおられます。タイの農業の課題や、課題解決の取り組みについて話して下さいました。

初めのうちは若干おとなしかった生徒たちも、研修の終盤では積極的に質疑を行いました。最後に本校の税所君が代表して謝辞を行い、研修を締めくくりました。

次回の研修会は8月2日に計画されており、当日は現地の高校生との交流会も行われる予定です。この研修で積極的に意見を交わすことによってコミュニケーション能力を向上させるとともにグローバルな視野を広げ、将来は世界に羽ばたく人材に育ってほしいと期待しています。

本日行われた食品科学科の体験入学に昨年度を上回る、60名を超える中学生の皆様に来ていただきましたm(_ _)m本当にありがとうございました^_^

本日は、4部門に分かれ体験学習を行いました。今回の運営は2年食品科学科の生徒全員で取り組みました!

昨日の準備から良く頑張ってくれました!!

簡単に本日の内容の様子をご紹介します。

まずは南稜鑑定団です。

実際に農業鑑定競技で行われる問題を中学生の皆さんに解いていただきました!

おもしろい!!といいながら盛り上がっていました^_^

昨日の準備から当日の説明まで良く頑張ってくれました!!

今回担当してくれた竹田さん、深水くんは南稜高校の代表として先日、農業鑑定食品の部県大会へ出場しました!!

お疲れ様でした。

次は焼酎の秘密です

本校の特色ある授業の1つ「醸造」です。

球磨焼酎の説明の後、3種類の焼酎の香りのかぎ比べを行いました。

答え合わせをします!

みんな青の解答をしています!

正解です!!

こちらも板橋くん、吉松さんの2名で前日準備から当日の説明まで頑張りました!

お疲れ様でした^_^

本日誘導をしてくれた4名の生徒が誘導途中で実習棟の説明をしてくれました^_^お疲れ様でした!!

次は食品化学実験入門です!

担当からの説明の後、2年生で準備を行います!初めはすごく緊張しながら取り組んでいました。。。。。

滴定を行います。まぜながら、『一滴ずつ』など細かなアドバイスも2年生が行いました!

食品化学について少しでも分かってもらえたら幸いです。

最後は食品科学科のガイダンスです。

3名の生徒が行いました!

昨日のパワーポイント及び原稿の作成、読み合わせまで、昨日はどの班よりも残り、この日のために頑張りました!

職員一同感謝の気持ちでいっぱいです^_^

中学生の皆さん本日の体験入学はいかがでしたでしょうか。

県下でも1番新しい食品科学科棟で私たちとともにぜひ学びましょう!!

今後も南稜高校のホームページなどで授業や実験・製造実習の様子をアップしていきます。また見てください^_^

本日はありがとうございました!!