2月12日、育友会保健委員会食育体験研修会で、

宇城市三角町にある「食と農の体験塾 石窯レストラン よんなっせ」に行ってきました!

参加者は、育友会保健委員さん、柔道部・器械体操部の1年生5人、職員と職員の家族、総勢14人で研修を受けてきました。

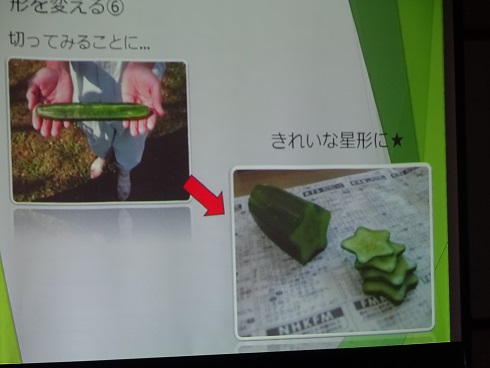

~よんなっせのオーナー宮田さんのお話~

現代の便利な生活を振り返る良い機会になりました。

「一番大切なものはお金で買えない(命、健康・・・)」

10年、20年では、分からないが、今、食べているものが将来の体を作っている。

将来、健康で過ごすためには、今、何が大切かを若い時から考える必要がある。

(バランスのとれた食事、添加物不使用のものを食べるなど・・・)

そして、色々なことを体験して、「生きる力」をつけていかなければならないとのことでした。

▽研修の様子

まずはパン作りからスタート! 黒砂糖やマーマレードも加えます。発酵させている間に、

クッキー作り。 材料はシンプル!牛乳やバターは使わず、卵と粉類を混ぜていきます。

上手く混ざるかな~? 成形もなかなか難しい!

薪割りをして、釜でご飯を炊きます。 上昇気流を起こして、下の火の熱を釜に伝えます。

そうこうしている間にクッキーが焼き上がりました!素朴な味で美味しかったです

次は、ピザ作りに挑戦! あっという間にできあがり!

いつの間にか、ご飯とパンもできあがっていました~!

カボチャのスープと、デザートにスイートスプリングというおいしいオレンジもいただきました。

とても楽しい、盛りだくさんの体験と、胸にささるお話で、有意義な研修を受けることができました。 宮田さん、ありがとうございました。

みなさんも、自分で色々なものを作ったり、自然の中で遊んだり、日々の生活を見直してみませんか?

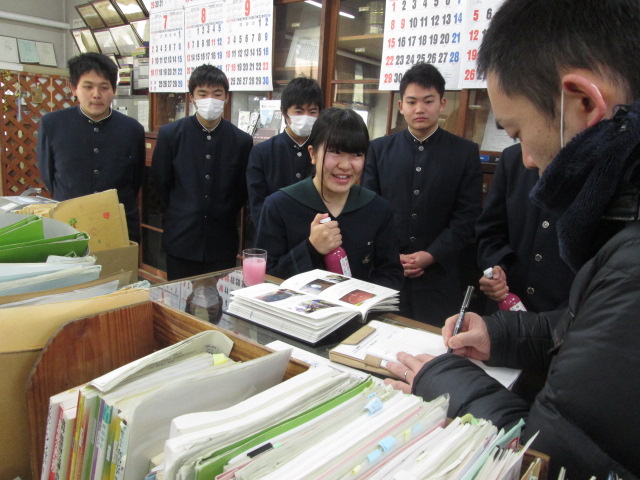

あさぎり町の高田酒造場では、あさぎり銘酒会が主催する球磨焼酎の仕込み体験を実施

しています。昨年に引き続き、今年も食品科学科の生徒2名が参加しました。

今回体験するのは「二次仕込み」。蒸し上がった米を冷却して運びます。使用している米は

無農薬の合鴨米であることを、あさぎり銘酒会代表の奥添様から教えていただきました。

米が大きなブロック状なので、かめに入れるときも一苦労です。

米を6つのかめに均等に入れたら、撹拌して米の塊をほぐします。なかなかの力仕事ですが、

生徒は2学期に実施した醸造インターンシップで同じ工程を経験しており、他の参加者に負けない

くらい手際よく取り組んでいました。学習の成果があらわれています!

体験の合間には、熟成中のもろみの様子を見せていただきました。前日に二次仕込みを終えた

かめを見ると、小さな泡がプツプツと絶え間なく発生しており、酵母が活動していることを目で見て

確認することができました。

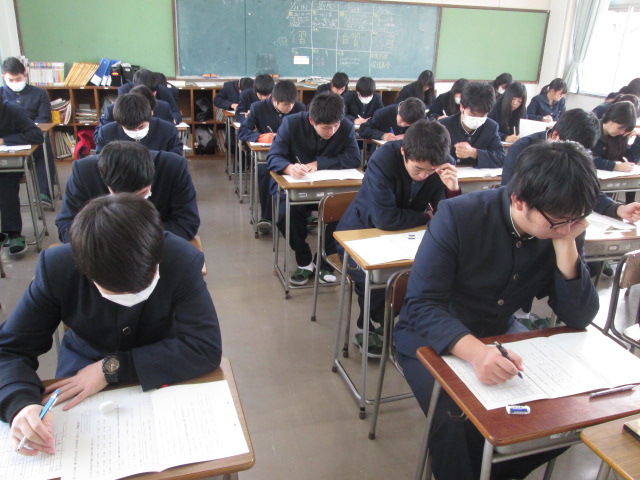

今日は家庭学習中の3年生の登校日でした。

学年集会では社会人としての基本知識や心得を進路指導部から説明を受け、皆真剣な面持ちで聞いていました。

「小・高連携プロジェクト企画」

最高の思い出づくり「須恵(小馬床演習林)で育った木を使っての卒業記念品製作」

須恵小学高6年生8名の生徒さんが、卒業記念品として須恵の小馬床演習木(南稜高校)で

育った木を使って、賞状を置く(飾る)台を作りました。

作成にあたっては、本校環境工学科3年の林業コースの生徒8名が、手伝いをして作り上げました。

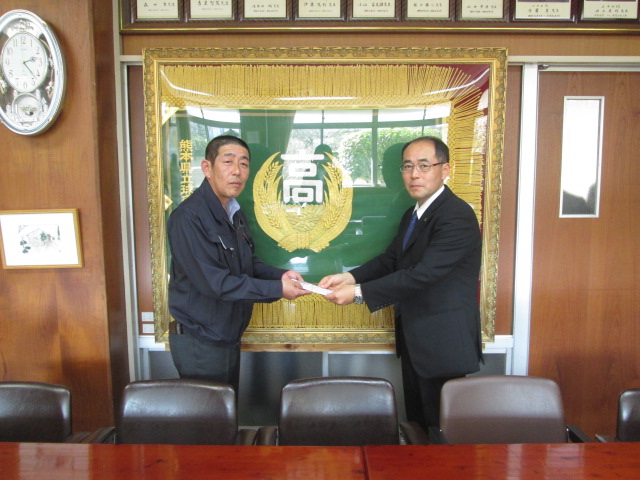

1月31日(火)13時、球磨林業奨学会 奨学金交付式を行いました。

環境工学科3年生4名、2年生3名に、堀川会長から奨学金を交付して激励をいただきました。

球磨地域振興局 林務課の簑田課長からも祝辞をいただきました。

最後に3年生からは、進路先の報告と決意表明があり、2年生からは今後の学習生活や資格取得に向けた決意表明がありました。

1月28日(土)に実施された「第12回牛乳・乳製品を使った料理コンクール」の

本選大会が、熊本市にある専修学校常磐学院で行われました。

応募総数369点の中から、ごはん・おかず部門4点、デザート部門4点が選ばれ、

28日の実技審査に望みました。本校からは、食品科学科の1~3年生全員が応募し、

スイーツ部門 食品科学科3年の藤本君 「ミルクレープ」

が見事!レシピ審査を通過し、本選大会で腕を振るいました!

料理審査の結果、

優良賞 受賞

おめでとう!!

表彰式 記念撮影:上段の左から2番目が藤本君です。

本人曰く、「昨日練習したときが最高の出来でした。今日は、自分の家で作るのと違って、緊張しました。

うまくできなくて、悔しいです。」と残念がっていました。制限時間60分というのも審査の対象でした。

審査後は、出場者の作品を試食しました。“ミルクレープ”の味は、生地のコーヒーとクリームのチーズが

バランス良く、とても美味しい大人の味のスイーツでした。

受付 会場:常磐学院(熊本市)

審査中の会場です。 練習通りうまく焼けたかな?

審査員が料理過程をチェック中! スイーツが出来上がり審査員に報告

熊本県から新しく設置していただいた調理台をフルに活用しながら、生徒が制作した16品の料理のほんの一例です。

1月24日18:00~本校会議室にて、平成28年度学校保健委員会を開催しました。

学校医・東先生、学校歯科医・山村先生、学校薬剤師・白石先生、育友会会長・副会長、

育友会保健委員さんにもご出席いただき、南稜生の健康課題について話し合いました。

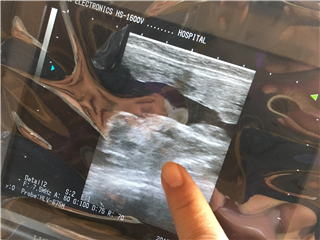

★南稜生の健康課題★ 口の中の状態が悪い!(むし歯、歯垢、歯肉炎)

むし歯がある南稜生は、約93%(全国平均の約2倍!)、歯肉炎の生徒は約50%(全国平均のなんと約10倍!!)。

その中でも、治療が済んでいない生徒は約8割...

むし歯や歯周病は、糖尿病や高血圧など、さまざまな生活習慣病の原因になるということが最近の研究で分かってきています。

全身の健康は、口の中をきれいに保つことから始まるのです!

食べたら歯を磨く!ダラダラ間食を食べない!

基本的なことですが、普段の生活に「メリハリ」をつけることがむし歯予防への第一歩です。しかし、なってしまったむし歯は、自然には治りません。

早めに治療を済ませましょう。

3年生のみなさん、就職・進学までに残された時間はあとわずかです。

お口も ステキな南稜生を目指して、「メリハリ」を意識して生活していきましょう!

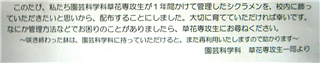

平成28年度地域密着型農業基盤整備事業の実施決定を受け、農地整備課の担当者と

施工業者と打合せを行いました。

水田における暗きょ排水とは、稲作後の裏作として水田を畑地に転換することで、

農家の収益向上や農地の有効活用が見込まれます。「稼げる農業」や「農地の保全」

を実現させるために必要不可欠な施設です。

この事業を通して、農業土木の専門性を高め、土木技術者の育成と職業意識を

高揚させることが期待できます。

SPH関係【農村環境の保全と開発に従事する技能者育成】にも記載有り

校内現場見学(1E・3E土木コース)

今回、新設される音楽室と福祉実習室の改修工事を見学しました。

現場監督からこれまでの作業の様子の写真と作業中の細かな内容について、

説明していただきました。

完成後では、見ることのできない技術的な所や意図を聞くことができました。

来月には、完成するそうです。校内で貴重な見学をさせていただきました。

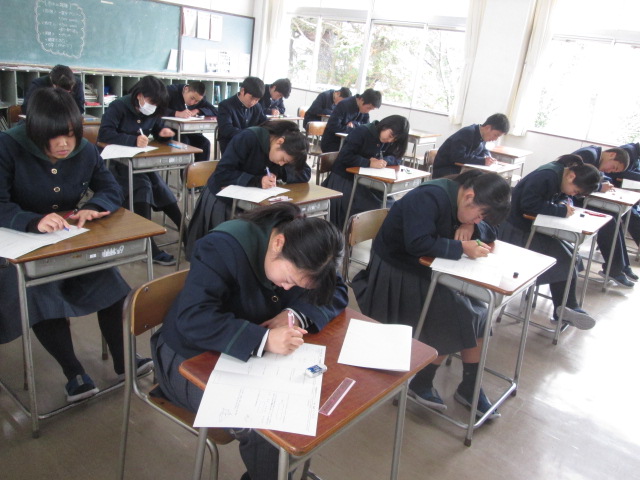

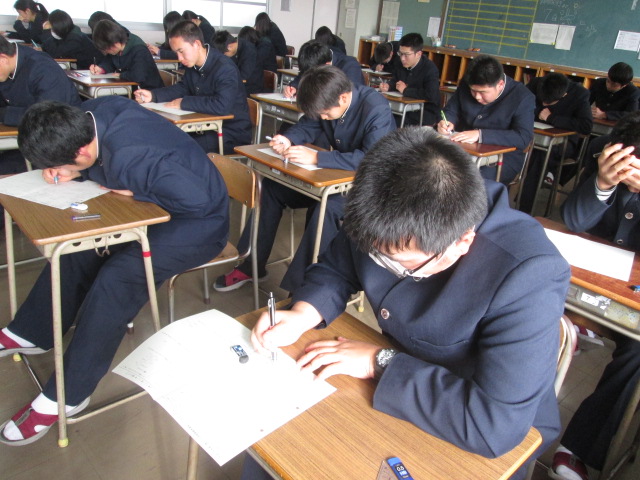

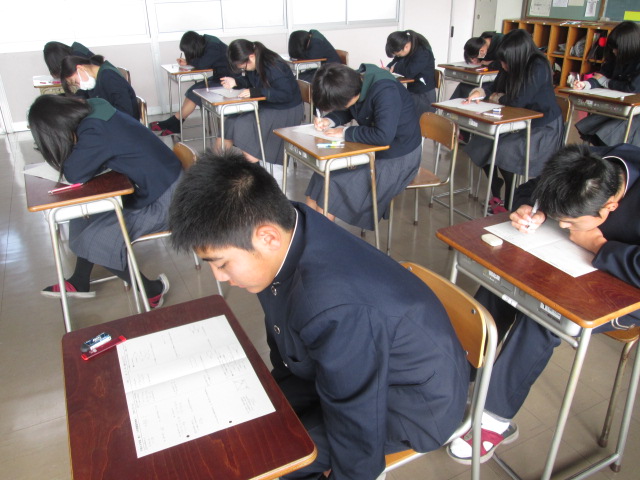

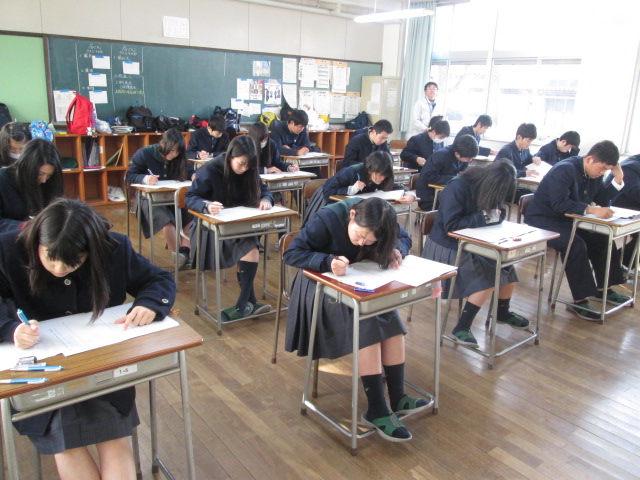

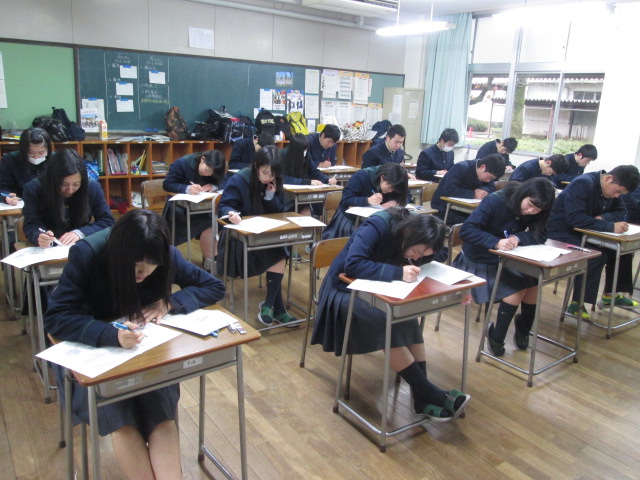

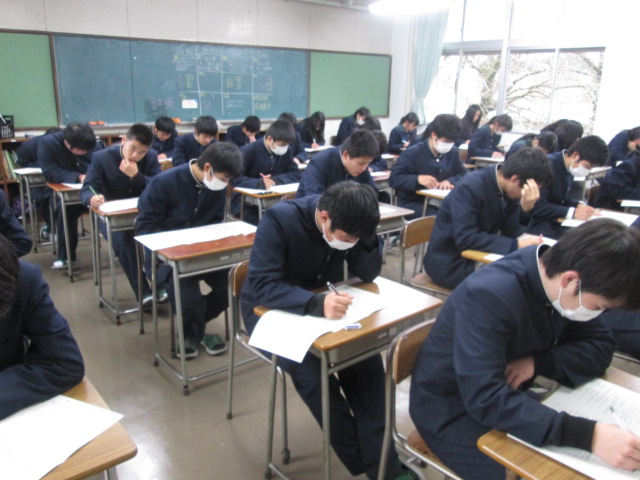

・大学入試センター試験 (2017/1/14)

1月14日(土)大学入試センター試験が行われ、南稜高校は、東海大学熊本キャンパスが会場。

受験生らは、控え室で準備をして、試験会場へ向かっていきました。

普通科総合コースが受験。明日1月15日(日)まで行われます。

農業技術課から、①農業生産工程管理(GAP)について、②2020東京オリンピック・パラリンピックにおける調達基準、

③県版GAPのイメージと策定スケジュール。④熊本県版GAP実証モデル組織について、⑤JGAP指導員研修会について等、

情報提供があり、今後の方向性について協議しました。

本校出席者:紫藤校長、太江田教頭、柳田教頭、佐藤農場長、栗原教諭。

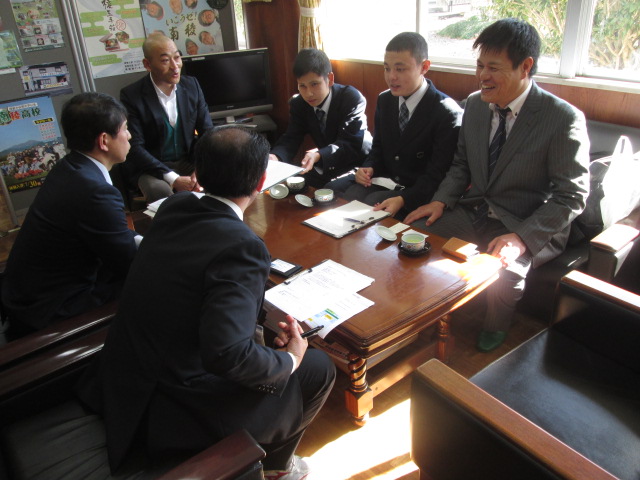

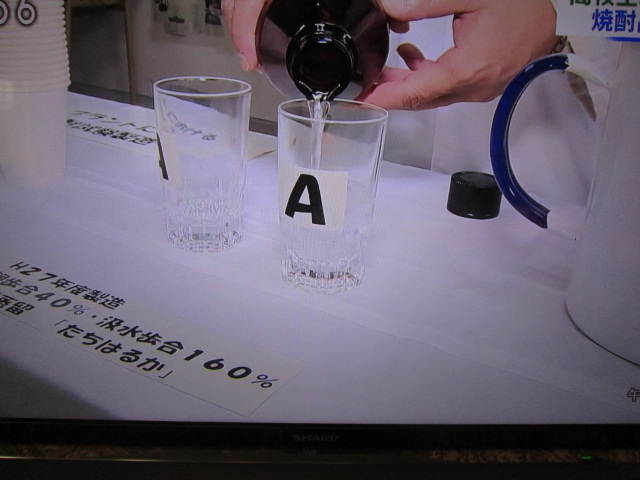

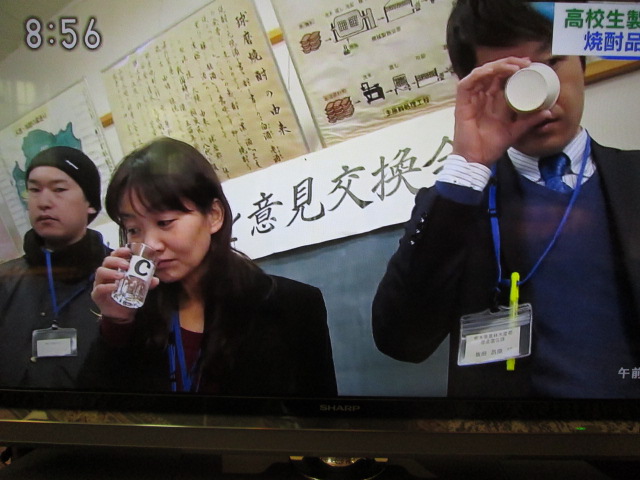

食品科学科3年では、学校設定科目「醸造」の授業の中でプラント焼酎の試験製造に取り

組んできました。今日の品評会・意見交換会は、これまでの成果を関係機関の方々に報告

する場です。

今年度の取組みについて、研究の背景や目的、もろみの変化などについて発表しました。

昨年度は麹歩合40%で製造しましたが、今年度は麹歩合30%で仕込んでいます。

熊本国税局課税部鑑定官室長の戎様から、官能評価の目的や実施する際の留意点に

ついてご講話をいただきました。

1月11日(水)より3学期の男子寮が再開しました。

来週火曜日から修学旅行があるため、1年生が中心です。

わからないことも多いので、寮母さんと話をしながら片付けにも取り組みます。

みんなで使うお風呂も毎日きれいに掃除します。日頃からきれいな状態を保つことが大切です。

研修はまだ始まったばかり・・・。土日の研修もハードだけど、みんなで協力して頑張ろう!

環境工学科「校外実習」(1E・2E)

環境工学科の1年生と2年生で、校外実習(大学授業見学)を実施しました。

まず始めに見学した場所は、熊本市水の科学館です。

ここでは、熊本のキレイな水について学習をしました。熊本市の上水道は全て地下水でまかなっており、

水の保全や大切さを学ぶことができました。次に、熊本市消防局(予防課防災センター)に行きました。

ここでは、地震と台風の疑似体験を通して水害や地震のメカニズム、防災や減災の方法などを学ぶことができました。

最後に、熊本大学「工学部建築学科」授業科目「建築材料演習」の実験実習を見学してきました。

構造物の圧縮強度を求める実験を行い、材料の配合の違いによって強度が変わってしまうことを学ぶことができました。

水の性質から水の影響まで学び、災害における構造物の安全性まで学ぶことができました。

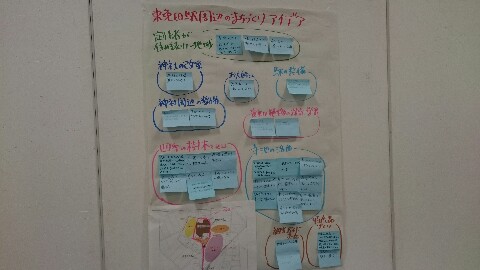

今日は新しく始まる科目「球磨農林学」「球磨地域学」の職員研修が行われました。

地域の風土や歴史、産業について学び、球磨地域について関心を高めることを目

的として実施されます。どうすれば生徒に伝えることができるか、真剣に検討しました。