学校生活

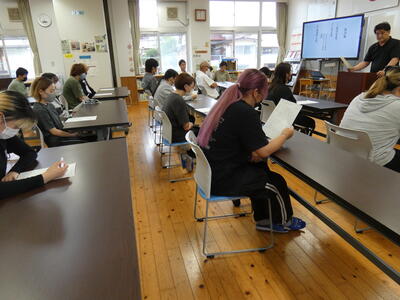

探究学習(オリエンテーション等)

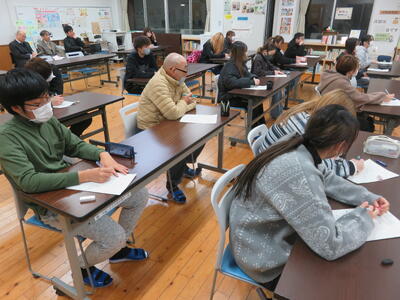

1月30日(金)は探究学習(オリエンテーション等)が実施されました。

1・2年生全員が、総合的な探究の時間の取り組みとして、昨週の導入回に引き続いて探究学習に励みます。

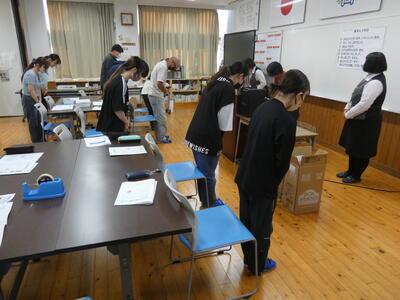

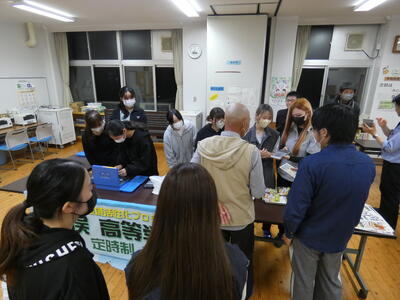

2つの学年を縦割りで3つの班に分けて行います。まずは、先生の説明を受けます。

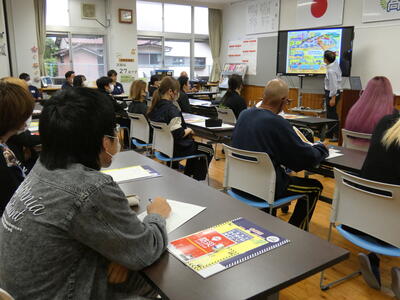

「もしあなたが広報の会社から市役所に出向した水俣市のPR担当者なら、何をPRする?」これが今年度の探究テーマです。

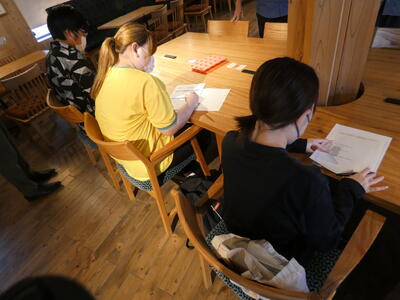

まずは、軽く自己紹介をします。各学年が混同された班ですので、お互い初めて知る相手の素顔の部分が垣間見えます。

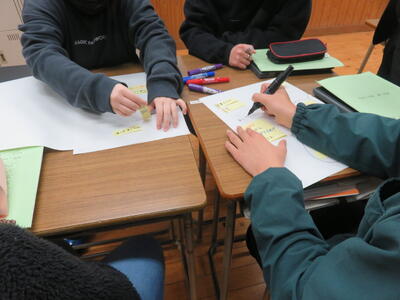

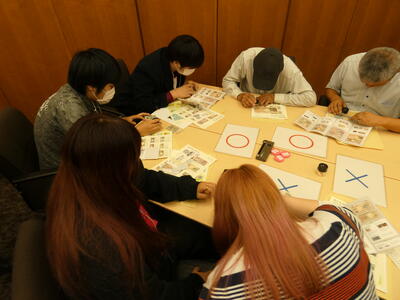

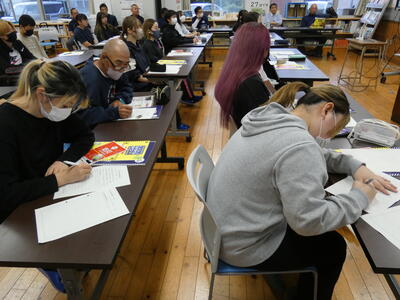

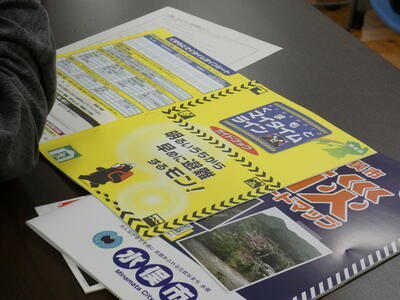

引き続き、各班ごとに分かれて作業をします。水俣市のPRポイントをフリーペーパーやタブレット端末を用いて調べます。調べたことを元に、ブレーンストーミング形式で付箋に記入しながらA3用紙に貼り付けていきます。

生徒の皆さんには“広報の会社から市役所に出向した水俣市のPR担当者”になってもらい、第2・3回の活動では水俣市のPRポイントのリサーチとプレゼンテーマの話し合いを行いました。「まずは知ってもらうことかな」「水俣市に求められるものは…」意見を出し合う様子は、さながら本物の社会人のようでした!どんなプレゼンになるのか楽しみです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、協力して学習に励む姿が見られました。

探究学習は、あと9回の作業時間を経て、3月19日(木)に発表会を実施する予定です。

探究学習(導入)

1月23日(金)は、探究学習(導入)が多目的室において実施されました。

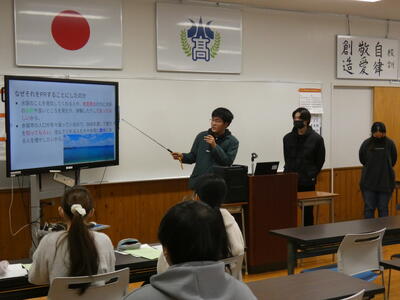

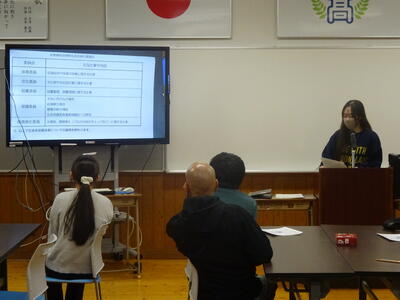

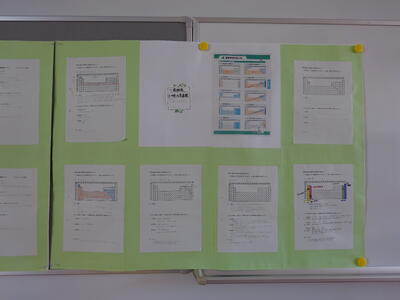

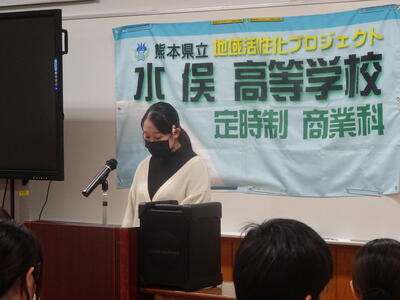

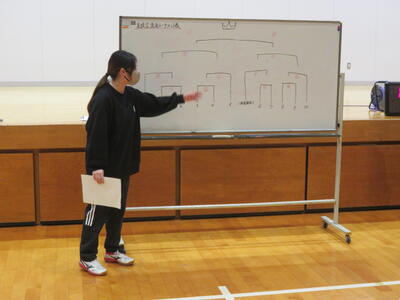

この日は、全学年が集う総合的な探究の時間としては最後の日です。探究学習とは一体何をするのか。特に1年生は初めてなので「百聞は一見に如かず」ということで、まずは卒業予定者である3・4年生から1・2年生へ向けて、昨年度に発表した水俣PRの探究学習スライドを元に、約1年振りの再発表をしてもらいました。

まずは、旧1班の発表からです。

旧1班は、「ここがアツい!!水俣の魅力探し旅~~~」と題して、2名の生徒が発表しました。

水俣市のPRするポイントを3つに絞り、①から③までの水俣市のロードマップの紹介をします。スタートとゴールを決めて水俣の良さを詰めてみました。

①は恋人の聖地です。恋路島の見える親水公園の一角にあり、戦のために海を渡った若き武将と、夫の無事を祈り続けた妻の恋の物語が伝えられる島です。この恋路島を見守るようにハートのモニュメントが立っています。水俣市にある唯一のデートスポットです。

続けて、エコパークみなまたです。水俣湾の埋立地に作られた、広さ41.4ヘクタールの敷地を持つ公園です。気軽にスポーツを楽しむことができる遊具広場やスポーツ施設、日本庭園などの景観を楽しむことができるバラ園や竹林園、水俣の特産品が購入できる物産館や、レストランなどいろいろな施設があります。

②は初恋通りです。平成11年(1999年)46歳の若さで亡くなった村下孝蔵の代表曲「初恋」は彼が水俣で過ごした中学生時代の淡い体験が元になったといわれています。この町が村下孝蔵ゆかりの地であることをアピールして地域活性化を図ろうと、「ふれあい一番街商店会通り」を「初恋通り」と名を改め、一角に「初恋」のレコードジャケットにある少女の像を設置しました。

③は福田農場です。福田農場とは、地域の人、モノ、環境を活かし、地域の未来に貢献するという目標をかかげ1960年に設立されました。九州、不知火の美味しい恵みが堪能できます。スペイン風の建物が魅力的です。レストランでは地元の食材をふんだんに使った料理が提供され、なかでもパエリアが人気です。柑橘類の栽培が盛んで、季節によってみかん狩りなどに参加できます。

続けて、湯の児温泉です。約1900年前に景行天皇が「湯の児」と名付けたと伝承され、亀が傷を癒していたため温泉が発見されたと伝説のある古湯です。源泉かけ流しのお湯は弱アルカリ性、炭酸泉の別名美人の湯と呼ばれ、湯上りはつるつるお肌になると言われています。他にも季節ごとの地元の海鮮、熊本県産の豚肉や芦北牛などのこだわりの食材を使った料理、60種類以上のバラエティ豊かなバイキングが味わえます。更には3タイプから選べる客室もあり、旅のスタイルに合わせてこの湯の児温泉を贅沢に楽しめます。

なぜPRすることにしたのかについてです。

水俣市は狭いように見えて、思ったよりも広いです。

そのため、水俣市全体になにがあるか、何が有名なのかが水俣市民でもわからないことだらけのため、私達水俣市民でも、わかりやすいロードマップを作ったら、一緒に水俣市について知っていけると思ったからです。

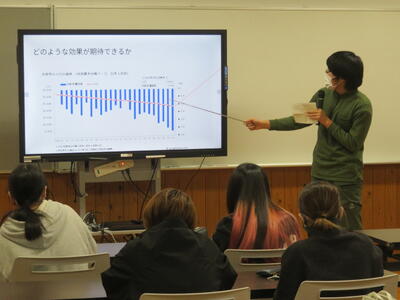

最後に、水俣市にどのような効果をもたらすかについてです。

・観光や経済の活性化

→観光資源(エコパーク水俣、バラ園、温泉など)を活かした戦略を立てることで、観光客の増加や地域経済の発展につながります。特に恋人の聖地などをPRすると、カップル層の誘致も期待することができます。

・環境モデル都市としての発展

→水俣市は公害からの復興を得て環境保全の取組を進めてきました。ロードマップによって環境政策の方向性が示され、エコなまちづくりが可能になります。

次は、旧2班の発表です。

旧2班は、「水俣の環境について」と題して、3名の生徒が発表しました。

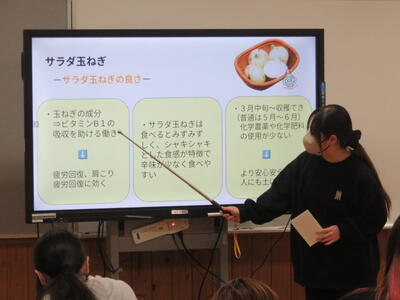

まずは、サラダ玉ねぎの良さからです。玉ねぎの成分は、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあり、疲労回復、肩こり 疲労回復に効くといわれています。また、サラダ玉ねぎは食べるとみずみずしく、シャキシャキとした食感が特徴で辛味が少なく食べやすいです。ちなみに、3月中旬〜収穫でき(普通は5月〜6月)化学農薬や化学肥料の使用が少ないため、より安心安全で人にも土にも優しいです。

続けて、蜂楽饅頭についてです。名前の由来は、初代社長が養蜂業を営んでいたため、「何か蜂蜜を使った商品を」と考えたからだそうです。あんこの種類は黒あんと白あんの2種類です。価格は1個120円です。

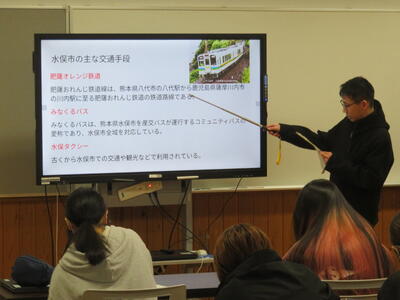

次に、水俣市の主な交通手段についてです。肥薩おれんじ鉄道線は、熊本県八代市の八代駅から鹿児島県薩摩川内市の川内駅に至る肥薩おれんじ鉄道の鉄道路線です。みなくるバスは、熊本県水俣市を産交バスが運行するコミュニティバスの愛称であり、水俣市全域を対応しています。水俣タクシーは、古くから水俣市での交通や観光などで利用されています。

そして、水俣市のキャラクター「エコバラちゃん」が活躍・宣伝している、水俣の新しいシンボルスペース「エコパークの遊びの森」についてです。こどものみなさん楽しくあそべます。

最後は、湯の鶴温泉についてです。湯の鶴温泉には6っ箇所の施設があり利用は、100円から500円と様々です。水俣市内から車で15分で行けます、秋には紅葉がとても綺麗です。川には鯉が泳いでいます。5月には蛍が飛び交い自然豊かな環境に触れ合える温泉地です。

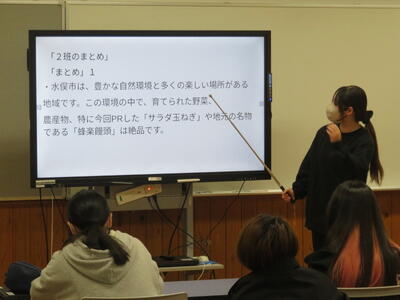

「旧2班のまとめ」です。

「まとめ」1

・水俣市は、豊かな自然環境と多くの楽しい場所がある地域です。この環境の中で、育てられた野菜、農産物、特に今回PRした「サラダ玉ねぎ」や地元の名物である「蜂楽饅頭」は絶品です。

「まとめ」2

エコパーク水俣の「エコバラちゃん」、「湯の鶴温泉」など、訪れる人々を楽しませる要素がたくさんあります。

水俣市は環境を考えた交通機関も整備されています。

このPRで水俣市の環境の良さが伝わり観光客の増加などの効果が出たらと思っています。

そして、最後の発表班は、旧3班です。

旧3班は、「水俣の自然~環境~」と題して、3名の生徒が発表しました。

水俣の湯の児やヒメタツ、沢山の自然、水俣の魅力についてPRすることにしました。

水俣には、沢山の魅力があり今回はその中で「海でのアクティビティ」「宿泊施設の一例」についてご紹介したいと思います。

まずは、海でのアクティビティについてです。水俣には、ヒメタツという水俣で発見されたタツノオトシゴがいます。

そんな珍しい生き物と触れ合える場所が水俣の湯の児海水浴場で行われている水俣ダイビングサービスです。

水俣ダイビングは、初心者の方でも楽しめて沢山の生き物と触れ合える楽しいイベントです!

その他にも、カヌー体験やお子さんも楽しめる釣り体験などがあります!

そして、遊んだあとにゆっくりできる宿泊施設の一例の紹介です。

・料理

地元の海鮮や熊本県産の豚肉やあしきた牛などのこだわりの素材を活かして作っている。

・温泉

弱アルカリ性を使っていて、海に近いのでほのかに塩分を含んでいる。

・客室

旅のスタイルにあわせて3つ選ぶことができる。

・年齢層

ホテル予約サイト「じゃらん」によると、0〜1歳、4〜6歳の子供や50代以上の大人に多く利用されています。これを見ると子供連れやシニア世代に利用されていることがわかります。

このホテルでは海が近いのできれいな海を眺めながら宿泊することができます。

水俣の海がこんなにきれいなのは水俣市民がゴミ分別を徹底しているからです。

昔の過ちをまた繰り返さないように私達が積極的にゴミ分別をし、街や海、自然を守っているから自然豊かな水俣市が今もなお続いています。

ぜひ、自然豊かなきれいな水俣市を体験し感じてください。

なぜそれをPRすることにしたのかについてです。

水俣のことを発信してくれる人や、老若男女の方に水俣の自然や良いところを見たり、体験したりして知ってほしいから。

水俣市の人口が年々減っているので、SNSを通して魅力を知ってもらい、住んでくれる人たちや水俣に観光に来る人を増やしたいから。

どのような効果が期待できるかについてです。

今の水俣市の人口は減少傾向にあります。

そこで、水俣市の楽しいところや自然をPRすることで、県外の人にも水俣の良いところを知って体験していただき魅力を再認識していただければ街は活性化し大きなお店や施設が立ち並ぶことで今よりももっと豊かになると期待できます。更に地域活性化でより魅力的な街になり、人口排出も減って外部から人が来て人口が今よりも増える効果が期待でき、実現できれば今よりもより良い水俣市になります。

以上で、卒業予定者である3・4年生によるお手本の発表は終わりです。1・2年生より万雷の拍手が送られました。

その後は休憩を挟み、卒業予定者である3・4年生は、教室に戻り、次週に控えた学年末(卒業)考査のための準備に入りました。

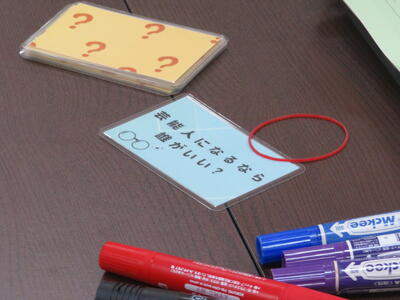

1・2年生は、2つの学年を縦割りで3つの班にわけた形の、今年度新規に編成された班ごとに、まずはアイスブレイクタイムです。自己紹介と、カードをめっくて出たテーマに沿ったスピーチをします。

各学年が混同された班ですので、お互い初めて知る相手の素顔の部分が垣間見えます。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、協力して学習活動を楽しむ姿が見られました。

探究学習は、本格始動する次回から数えてあと11回の作業時間を経て、3月19日(木)に発表会を実施する予定です。

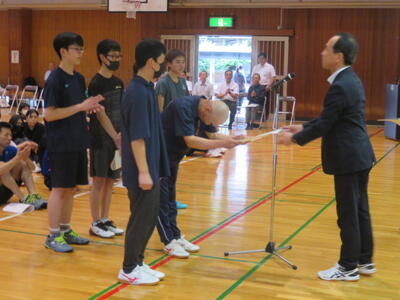

生徒会新旧役員交代式

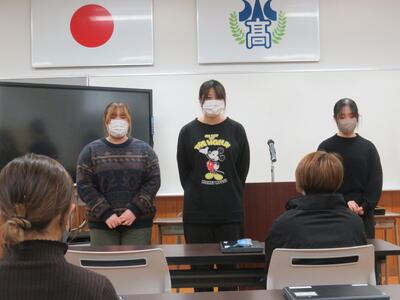

1月23日(金)は、生徒会新旧役員交代式が実施されました。

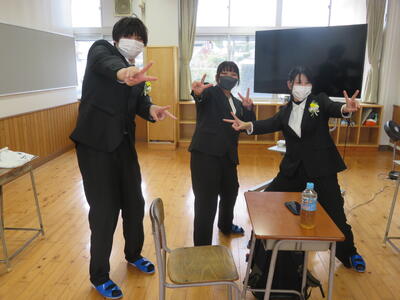

まずはこの1年間、本校定時制のために活躍してくれた旧三役による退任のあいさつからです。この旧三役は全員が今春卒業予定の生徒ばかりです。これまで学校のために本当にありがとうございました。この生徒会経験が、今後の人生に大きく役立つことと思います。

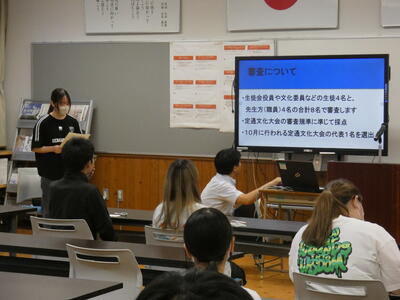

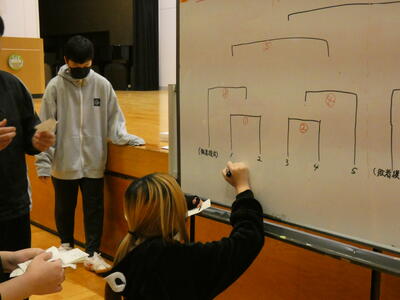

続けて、新三役への委嘱に移ります。

先日の投開票の結果を踏まえ、会長・副会長・書記の計3名が新たに生徒会三役として選ばれました。

校長先生より委嘱状が手渡されます。

新三役は、全員が新しく生徒会執行部に入った生徒たちばかりです。これまでの学校生活上における信頼から信任を得たものです。

新しい体制のもと、1年間の様々な行事に、この新三役が引っ張っていく形での運営となりますが、広い意味では「生徒会」とは生徒全員が会員の組織ということになりますので、全生徒が力を合わせて、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、行事の成功や学習活動に励んでいってほしいと願います。

主権者教育

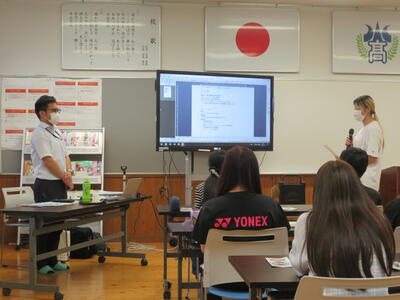

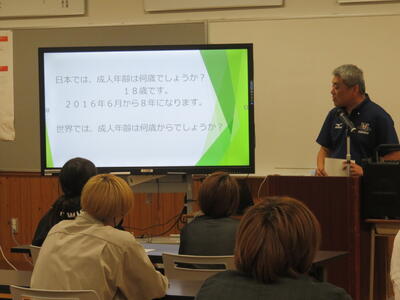

1月16日(金)は、主権者教育が実施されました。

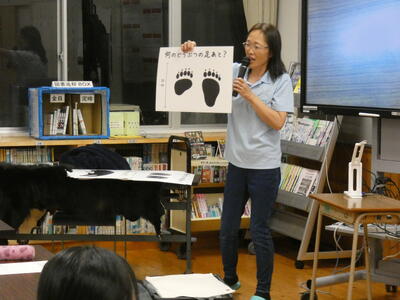

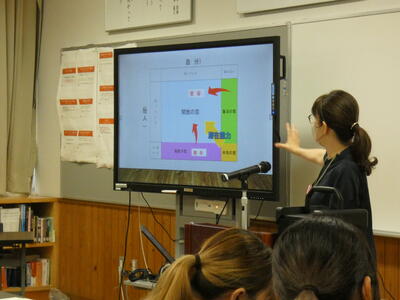

まずは、一票の価値、重さについてについて考えてみます。

○18歳選挙権に対してどう思うか?※対象:高校生

賛成36.0%、反対23.1%、わからない・どちらともいえない40.9%(出典:宮崎県選挙管理委員会)

○反対する理由(複数回答)

政治や選挙に関する知識がないから62.9%、18歳はまだ十分な判断力がないから59.4%、どうせ投票に行かない人が多いから42・5%、年齢を下げても政治は変わらないから34.8%、まだ社会に出ていないから25.7%、忙しくて投票に行けないから8.1%、その他7.7%(出典:宮崎県選挙管理委員会)

一方で、大阪都構想をめぐる住民投票(2020)では、10代・20代の投票が注目されました。

選挙=日本の将来を決めることなのです。

○一票の価値について、一票の値段を様々な面から考えてみます。

①1年間の国家予算で、65歳以上を対象とした事業は、65歳以上の国民1人あたり約126万円使われています。

②1年間の国家予算で、65歳未満を対象とした事業は、65歳未満の国民1人あたり約58万円使われています。

☆若者の一票の価値(お年寄りと若者に掛けられているお金の差)はいくらでしょうか?

答えは、①-②=約68万円です。

さらに考察を深めます。

①1年間の国家予算は約100兆円で、選挙は3年間に一回あるとして、一回の選挙で「300兆円の予算のゆくえ」を決める計算となります。

②日本の有権者は、約1億0000万人です。

☆国民1票の価値はいくらでしょうか?

①÷②=約300万円です。

ではなぜ国は、若い人に投票に行ってもらおうとしているのでしょうか?

○2014年の衆議院議員選挙における投票率の比較です。

60歳代・・・約68%、20歳代・・・約32%、すなわちそれは、60歳代・・・約1250万票、20歳代・・・約390万票、つまり若者層と高齢層とでは、約3倍の差があったのです。

○2017年の衆議院議員選挙における投票率の比較です。(前年の2016年より、選挙権年齢が18歳に引き下げ)

60歳代・・・約72%、20歳代・・・約34%、10歳代・・・約40%、すなわちそれは、60歳代・・・約1300万票、20歳代・・・約420万票、10歳代・・・約96万票、18歳と19歳が含まれたことで、若者層と高齢層とでは、約2.5倍の差に縮みました。

○現在の人口比較です。

60歳代・・・約1850万人、20歳代・・・約1250万人、18~19歳・・・約240万人であり、20歳代と18~19歳を合わせると約1500万人いる計算です。

○若者と高齢者の現状です。

高齢者(60歳代)人口→1850万人、若者(18~20代)人口→1500万人、高齢者の人口は若者の人口の約1.2倍!

→投票率も高齢者の方が高い!!! すると当然政治家たちはどこの層に向けての公約を掲げるようになるか??

そう、高齢者向けの政策を掲げるようになると考えられます。高齢化の昨今、高齢層のための政策も大事ですが、未来ある若者の声を届けることも大切なことです。みんなの一票で国を動かしましょう。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、この国の未来を自分のこととして捉え、考えていく力を身に付けてほしいと願います。

進路講話

1月16日(金)は、進路講話が実施されました。

本校でもご勤務いただいている、くまもとキャリアサポーターの緒方真美先生に、「社会人になるための心構え」と題して御講話をいただきました。

まずは、水俣・芦北管内の雇用情勢からです。水俣・芦北管内の求人数:86件以上あり、人手が足りないので外国人の技能実習生を取り入れている企業も増えていて、新卒よりも一度別のところに就職して戻ってきた転職組への期待が大きいです。

次に、学生と社会人の違いです。学生は、学費を払って知識や教養を与えてもらえます。授業や活動を通して知識やスキルを身につけることが目的です。勉強してもしなくても本人の問題です。要は、お金を払って学び成長するということです。それに対して社会人は、給与をもらって自分の持っている知識やスキルを提供します。自分の持った知識やスキルを活かして成果を出すことが目的です。途中で仕事を投げ出してしまうと周りの人に迷惑がかかります。要は、お金をもらって価値を産み出し提供するのです。

続けて、企業が求める人材です。

① コミュニケーション能力がある人

※ 明るく元気にあいさつや返事ができる

※ わからないことがあったらすぐに聞いてくれる

※ 報連相(報告・連絡・相談)をしっかりしてくれる

② 社会人としての自覚を持っている人

※ 無断で遅刻や欠席をしない

※ 企業や会社の一員としての自覚を持つ

③ やる気と向上心のある人

※ 積極的に仕事を覚えたり、資格を取ってくれる

※ 仕事の提案や新しい資格取得の提案をしてくれる

そこで、いよいよ実践です。「明るい表情、姿勢と通る声を作れるようになろう!」

メラビアンの法則とは…言葉以外の要素(視覚、聴覚)がコミュニケーションに与える影響を示したものです。すなわち、視覚=表情や態度、聴覚=声のトーン、2つが与える影が93%!!

大きい声と通る声の違いについて、

● 大きい声は音量の大きさ。力で届けようとする声。ボリュームはあるがはっきり聞こえないことも。

● 通る声は相手に届く声、聞きやすく、一言一言がはっきり届く声。

(1)口角をあげよう(笑顔を作ろう)

① 「あ」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

② 「い」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

③ 「え」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

口角を上げて声を出すと、自然と明るくなり、これを「笑声」といいます。

(2)姿勢を正そう(胸を広げよう)

手のひらを上に向けて腕を真横に軽く広げます。手のひらを太ももの方に向けます。そのまま手のひらを太ももにつけます。肩甲骨を寄せて胸を広げるイメージです。腹筋やおしりの筋肉にも力を入れてお腹が出たり、腰がそらないように注意!!

(3)明るい声で挨拶をしよう

お腹に力を入れて、口をしっかり開けて口角を上げて。

さきほどの口角と姿勢を意識して声をだしてみましょう!!「おはようございます」「よろしくお願いします」「ありがとうございました」「お疲れ様でした」

(4)お辞儀の使い分け

語先後礼:言葉を言った後に礼。会釈(15度)軽い挨拶など。敬礼(30度)上司への挨拶、自己紹介などビジネスシーンで一番使われます。最敬礼(45度)最も丁寧な礼。深い感謝、謝罪など謝罪の際は90度になることもあります。

今日から、今からできることばかりです。

・口角を上げて、いい笑顔

・肩甲骨をぐっと寄せてよい姿勢

猫背は×

・明るく通る声で気持ちの良い挨拶を

・わからないことを質問できるのは

1年目の特権!!

最後は、立派な生徒代表謝辞がありました。

今回の進路講話を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、今日学んだことを明日から生かせるよう、様々なことに挑戦してほしいと願います。

大変お忙しい中、御講話をしてただいた、くまもとキャリアサポーターの緒方真美先生、本当にありがとうございますした。今後ともよろしくお願いいたします。

教育長表敬訪問

1月16日(金)は、本校定時制生徒及び管理職並びに関係職員が、県教育長表敬訪問のため、県庁に伺いました。

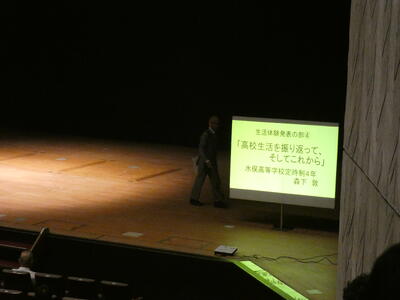

この表敬訪問は、令和7年11月16日(日)に東京の六本木ヒルズにて挙行されました、令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会において、本校代表生徒が、「高校生活を振り返って、そしてこれから」との題目で発表し、全国から60名の生徒が参加する中で、予選を見事突破し、本選進出の15名に選ばれ、文部科学大臣賞をいただいたことを、本県の越猪浩樹教育長に報告するためにお伺いしたものです。

まずは本校髙木校長より、越猪教育長へ学校代表の挨拶がありました。

その後、担任より概要の報告があり、生徒本人からも感謝の辞が述べられました。

そして代表生徒本人より、越猪教育長の他、本県教育庁の幹部職員の先生方を前に、全国大会同様の発表を行いました。

そして、越猪教育長より、ねぎらいのお言葉をいただきました。

出場生徒は、今大会に参加をしたことで、全国にいる定時制・通信制の生徒が様々な環境の中でも日々成長をしようと努力している姿が見られて、より頑張っていこうと感じたようです。今大会のために何度も練習や添削に付き合ってくださる先生がいることが改めてありがたい環境であることも再認識するきっかけとなったようです。

今回の経験をしっかり後輩に伝えることが卒業までにやらなければいけない使命だと感じたようで、今後の頑張りに期待したいところです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢「願い」を実現しようとしている、多くの本校生徒がその生き様に感化されたことと思います。

全国大会へ出場するにあたり、各方面各位様より温かいご支援、ご声援をいただきありがとうございました。

そして、今回の表敬訪問にあたり、大変お忙しい中、温かくお迎えくださり、激励のお言葉をかけてくださった越猪教育長様及び教育庁の先生方、本当にありがとうございました。今後とも水俣高校定時制をよろしくお願いいたします。

生徒会役員改選

1月9日(金)は、任期満了に伴う生徒会役員改選が実施されました。

書記に1名の立候補がありましたので、立会演説会からスタートします。

みんなが各種行事等を通して、楽しい学校生活を送ることができる環境整備に勤しみたいとの演説がありました。

今回の生徒会役員改選では、書記以外は立候補者が出なかったため、会長及び副会長は他薦による投票となりました。まずは全体で説明を受け、各教室に戻り、用紙に記入します。集計結果は後日知らされる予定です。また、各種委員会(体育委員会・保健委員会・文化委員会・図書委員会・環境美化委員会)の所属希望調査もありました。委員会活動は、全生徒がどこかの委員会に所属して、1年間活動することになります。

生徒会活動や委員会活動を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦してほしいと願います。

3学期始業式

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

1月8日(木)は、3学期の始業式が実施されました。

始業式に先立ち、表彰式が行われました。

2学期末の終業式に間に合わなかった証書が冬休み中に到着した分の表彰です。

全国商業高等学校協会第75回ビジネス文書実務検定第2級合格。表彰は以上になります。よく頑張りました。

引き続き、終業式です。

校長講話の要旨は次のとおりです。

「動」→「始」→「続」→「探」→「究」→「信」。昨年1年間の、始業式・終業式で紹介したキーワードです。

そこで今回は、「先見」についてお話します。

「先見の明」…「後漢書」という中国の書物。「楊彪伝(ようひでん)」が由来。

・将来どうなるか、あらかじめ見抜くこと

・事が起こる前にそれを見抜く見識

・それに基づいた賢明な行動

要約すると、「先見の明」とは、将来を見通す鋭い判断力と行動力のことです。

自分自身の将来を見据えて、残りの高校生活を送ってほしい。5年後、10年後の遠い将来(先)を見るのです。

これからの社会は「激しい変化が止まることのない社会」です。先を見越して行動できる力こそが、先見の明です。

「動」→「始」→「続」→「探」→「究」→「信」を通して、先見の明を身に付けてください。

まとめると、「先見の明」のある人物とは、将来起こる可能性のある出来事をあらかじめ想定し、現在の行動に反映させられる人物のことです。

水俣高校のスローガンは、「探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現する生徒の育成です。」

そして、令和7年度の合言葉は、「リニューアル水高」です。

ウェイン グレツキー (1961~ カナダ) は、NHLプロアイスホッケー選手で、史上最も優れたホッケー選手として、アイスホッケーの神様といわれています。競技で使用するパック(puck)は、直径が75mm、高さが25mm、重量が170gのゴム製です。

彼の言葉です。

I skate to where the puck is going to be , not where it has been.

(私はパックがあった場所ではなく、これから来る場所へ行く。)

ピーター・ドラッカー (1909~2005オーストリア) は、マネジメントの父といわれています。

彼の言葉です。

The best way to predict the future is to create it.

(未来を予測する最良の方法は、未来を自分で創り出すことだ。)

校長講話の後は、校歌斉唱及び各部よりそれぞれ諸連絡がありました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための新年がいよいよスタートしました。

令和8年も水俣高校定時制をよろしくお願いします。

2学期終業式

12月24日(水)は、2学期終業式の日でした。

終業式に先立ち、表彰式が行われました。

2学期もよく頑張りました。

令和7年度第73回全国定時制通信制生活体験発表会文部科学大臣賞、熊本県高等学校定時制通信制文化大会生活体験発表の部奨励賞、全国商業高等学校協会第73回情報処理検定第2級(ビジネス情報部門)、同協会第151回ビジネス計算実務検定第3級(普通計算部門)、第61回熊本県高等学校書道展奨励賞、第58回蘇峰筆塚顕彰書道展金賞・同銀賞・同銅賞、2学期環境美化コンクール優秀賞、2学期皆勤賞、2学期無欠席賞、表彰は以上になります。

それぞれの生徒が、いろんなところで活躍し、こんなにたくさんの賞状及び合格証書をもらうことができました。

引き続き、終業式です。

校長講話では、行事が目白押しであった2学期を振り返り、定通文化大会、校外研修、文化祭、販売実習といった諸活動を進めていくなかで、それぞれ準備や声出しによく頑張ったことをほめてくださいました。特に実習終了後、誰からも何も言われることなく法被をきれいにたたみ収納する生徒の姿や、店舗前で学校のことを質問してくださる御高齢のお客様の目線まで腰を下げてお話をする生徒の姿などを、とても高く評価してくださいました。

続けて、校長先生からは、令和7年1月の始業式からのこの1年間で、校長講話の中でお話をされた「動」「始」「続」「探」「究」というキーワードについてのおさらいをしていただき、生徒に振り返りをさせながらお話をしてくださいました。

そこで今回は、「信」という漢字がキーワードの御講話です。

「行き当たりバッタ」のお話です。

むかしむかし、ある国に一匹のバッタが住んでいました。名前は「行き当たりバッタ」といいます。バッタさんは「雪」が降ると、その「なりゆき」の中で遊びほうけ、「月」のきれいな夜は、その「思いつき」の下で、はしゃぎ回っていました。そんなバッタさんが、ふと自分の体を見ると「シミ」がついていました。それは「苦しみ」と「哀しみ」でした。そんな時は、「柿」を食べるといいと言われたバッタさんは、ようやく見つけた柿をほうばりました。しかしそれは「あがき」、「もがき」という柿でした。やがてある人から「このがけを登れば、そのシミは消える」と教えられ、バッタさんは「いのちがけ」でよじ登りました。時にはずり落ちそうになりながら、ようやくの思いでがけを登りきったバッタさんはキズだらけ。しかし、これまで味わったことのない充実感に満ち、腹の底から力が湧いてきた。その時、バッタさんは初めて、苦労してこそ人生のうるおいを味わえることを知りましたとさ。めでたし めでたし。

フィギュアスケート・2022北京オリンピック金メダル、世界選手権3連覇のネイサン・チェン選手(1999~ アメリカ合衆国) の言葉です。

Believe in your training ,and trust the work you’ve put in.(自分の練習を信じ、積み上げてきたものを信頼しなさい。)

史上最高のサッカー選手・クリスティアーノ・ロナウド選手(1985~ ポルトガル)の言葉です。

If you don’t believe you are the best ,then you will never achieve all that you are capable of.(自分が最高だと信じなければ、その力を発揮することはできない。)

自分自身が取り組んできたことを信じる。自信をもって。

校歌斉唱の後は、各部からの連絡がありました。

校長先生をはじめ、各先生方からのお話は、すべて自分自身に関わりのあるお話ばかりなので、ぜひ来年も、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるように励む生徒であってほしいと願います。

今年1年間、水俣高校定時制はたくさんの方々から応援していただき、支えていただきました。感謝しております。

令和8年も、水俣高校定時制をどうぞよろしくお願いいたします。

百人一首大会

12月23日(火)は、2学期の生徒交流会として、全生徒で百人一首大会をしました。

進行を務めるのは、生徒会副会長です。

まず初めに、生徒会書記から開会の挨拶があり、続けて進行の生徒会副会長より、ルールが説明されます。

A~Cの3つのテーブルに、各班2人1組ペアの班が2班ずつ座ります。

すなわち、実戦上は各テーブルごとに2人対2人の対戦となり、班対抗の組み合わせを変えて、それを4回対戦するというものです。ただし、表彰は取得した札の数を個人で競い、数の多かった生徒から順に3位まで表彰します。

まずは、対戦結果記録表に氏名等の基本情報を記入します。その後、札を並べます。

初戦を前に、仕切りの時間です。緊張感が漂います。

装束をまとった先生が、おもむき深く上の句と下の句の歌を歌われます。

そして、いよいよ対戦開始です。

たくさんのお札との、にらめっこが始まります。

みなさん、真剣勝負です。

隣のテーブルでは、先に取られて「参った、参った」といった表情でしょうか。次、頑張りましょう。

徐々に調子が上がってきました。1つの札をめぐり、大接戦です。取ればうれしいです。

遠くにある札も逃しません。

続いて、坊主めくりです。絵札を裏向きにして山札として真ん中に積み上げ、1人1枚ずつ札を取ります。

烏帽子を被った男性の絵札が出たら、そのまま自分の手札にし、坊主頭の僧侶の絵札が出たら、自分の手札をすべて捨て、その札を山札の横に積んでいきます。

姫の絵札が出たら、山札の横に置かれた札をすべてもらうことができます。

ただし、蝉丸は、帽子(もうす)を被っていますが、坊主頭の僧侶です。

真ん中の山札がすべてなくなったとき、一番多く札をもっていた人の勝利です。すごく強運の生徒が出ました!

最後に、教頭先生から表彰状の授与と、講評をいただきました。

終了後は、環境美化委員会から、先々週の1週間、環境美化コンクールを実施した結果が発表されました。

全体的には前回の1学期より点数が微増していたクラスが多かったようです。意識強化の表れと考えられます。

最後に、生徒会副会長から生徒会改選等について、説明がありました。

全生徒で手分けして取り組んだ大掃除に始まり、文化委員会を中心に進めてくれた百人一首及び坊主めくりに、環境美化委員会を中心としてみんなに意識強化を促してくれた環境美化コンクールと、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現したい気持ちを持ち続け、各生徒は積極的に行動してくれました。

生徒会改選でも、自分たちの生徒会活動として高い探究心を持ち、その活動をとおして主体性を身に付け、夢(願い)の実現に向けて挑戦する姿を期待しています。

大掃除

12月23日(火)は、年末の大掃除が実施されました。

窓ふき用のモップを使う等して、各部屋の窓をきれいにします。取り外した換気扇の羽等の汚れをきれいに除去します。

エアコンのフィルターの汚れを、掃除機等を使ってきれいに除去します。

教室・廊下そして下駄箱の掃除も入念に行います。

下降していたエアコンのの吹き出し口に、きれいになったフィルターを付け戻し、再び上昇させます。

黒板もきれいにし、洗った換気扇の羽等も、元通り装着させます。

今年1年間、お世話になった各教室等に、感謝の気持ちを込めて精一杯掃除しました。生徒にみなさんの頑張りで、とてもきれいになりました。

環境教育講話

12月12日(金)は、環境省 国立水俣病総合研究センター 基礎研究部 毒性病態研究室 主任研究員 獣医学博士 丸本倍美先生を講演講師としてお迎えし、環境教育講演会が行われました。

本校は「エコスクール水俣」として「熊本県学校版環境ISO」に認定されていて、環境教育に力を入れています。

本校の環境教育目標の一つに、「生涯学習の一環として、身近な環境のみならず、グローバルに地球環境を捉え、問題解決に積極的に取り組む姿勢を育てる。」を掲げ、日頃より生徒・職員一丸となって、小さなことから環境問題に取り組んでいます。

丸本先生には、講演依頼時にその趣旨をご説明申し上げ、当該目標達成のために、この日まで大変丁寧な資料を揃えていただき、本校定時制生徒のためご来校いただきました。

演題は「環境-駆除されたヒグマの骨皮から考える-」と題し、60分の講演がスタートしました。

滅多に聴講することができない、環境省の先生による講義に、生徒は真剣な表情で聴き入っています。

丸本先生は、獣医学的な知識を生かしたヒグマ研究にも取り組まれています。

クマにもたくさんの種類がいて、昨今世間を騒がせているのが主に「ヒグマ」です。

環境省は今般、クマによる人の被害が4~11月は230人だったと発表しました。記録が残っている2006年度以降、過去最多だった2023年度の219人を超えています。最も多かったのは秋田の66人で、岩手37人、福島24人と続きました。また、4~10月の全国のクマの出没件数は3万6814件でした。記録を公表していない北海道や、クマが生息していないとされる九州、沖縄を除いています。捕獲数も9867頭で、いずれも記録が残っている期間で過去最多でした。環境省の担当者は、クマの数自体が増えていることに加え、「人の生活圏にエサがあると学習したクマが増えている可能性がある」とみています。12月も出没が続く恐れがあるとして、警戒を呼びかけています。

丸本先生が研究に使われているツキノワグマの肉球や頭蓋骨もジッパーに入れて持ってきていただき、触らせていただきます。大変貴重な体験です。

ヒグマは北海道に生息し、ツキノワグマは主に本州と、四国の一部に生息しています。

クマの1年は、春の目覚め→親子での行動→子別れ→繁殖→秋の食いだめ→冬眠→出産のサイクルです。

クマの食べ物としては、春は木の実・捕食肉、春から夏にかけては草・若葉・花、夏から秋にかけては果実・虫、そして秋が深まれば再び木の実を食べます。

クマが活動する時間帯は、午前4時~7時及び午後1時~8時とされています。

クマの被害は秋田が最多で、狩猟免許を持つ人の数も1975年が50万人超だったのに対し、2020年は30万人弱にまで減少しています。なお、そのうち6割の人が60歳以上と、ハンターも高齢化しています。

ヒグマと相対した時のための護身用スプレーも見せていただきました。

最後は、クマの毛皮をさわらせてもらいました。

質疑応答の時間は、参加者からの質問もいくつかあり、丁寧に答えてくださいました。

最後に、環境美化副委員長より、謝辞がありました。丸本先生が研究されている、ヒグマ被害に関する獣医学の観点からの御講話は、とても興味深く、自分たちの世代がしっかりと受け継ぎ、食物連鎖の頂点に立つ自分たち人間が、おごることなく、日ごろから万物に感謝の気持ちを持ち、現代における課題としっかり向き合い、環境問題に取り組んでいけるように努めなければならないと生徒たちは感じたようです。

生徒の感想文の中には、「クマ問題について興味がわいたので、家でも調べてみようと思いました。」といった前向きな内容も見られました。

環境問題視点からの野生動物との共生という、現代を生きる全人類のグローバルな課題に対する理解を深めることで、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための取り組みに励む生徒の姿を、今回も垣間見ることができました。

丸本先生、今回は大変貴重な講義をしていただき、本当にありがとうございました。

職業体験フェスタ2024inグランメッセ熊本

12月10日(水)は、グランメッセ熊本で開催された、「職業体験フェスタ2025in熊本」に参加してきました。

本校全日制1学年の生徒と一緒に、定時制からは1・2年生が参加させてもらいました。朝からバスに乗り、益城町へ向かいます。

会場に着いたら早速、各企業様及び各学校様が開設していらっしゃるブースに赴き、説明を受けます。

説明を受けた後は、様々な体験をさせてもらえました。

体験活動が終わり、帰路につきます。

もともと興味のあった分野のブース、または未知の世界であったブースを、自分の意思で回って体験することによって、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための布石となった1日でした。

企画をしてくださった株式会社さんぽう福岡支社様、体験活動でお世話になった企業様及び各学校様、そして生徒の移動でお世話になったバス会社の皆様、本当にありがとうございました。

ISUIフェスティバル2025~みんなでつくろう秋まつり~

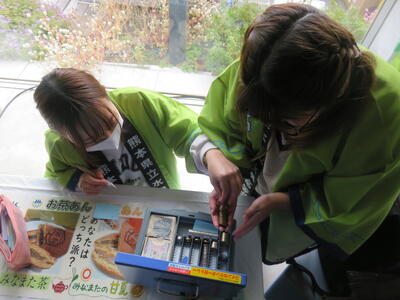

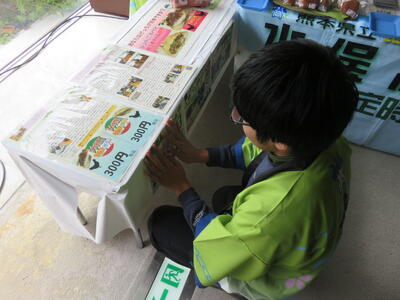

11月29日(土)は、エコパーク水俣で開催された「第8回ISUIフェスティバル~みんなでつくろう秋まつり~」に参加し、販売実習を行いました。

ついに始まりました。全員で協力して設営します。すべてはここから始まります!

屋号やPOPの位置を確認します。また、一昨日納品されたばかりの「水定どら焼き」の数量確認をします。

併せて、昨日納品されたばかりの「ミニ焼きドーナツ」のシール貼り及び数量確認もします。

お釣りの準備等、レジの最終確認をします。

また、タブレット端末を用いて、来場者の方へ「ミニ焼きドーナツ」の販売商品をPRするための、生徒作成の紹介動画もつなぎ合わせて準備します。

寒くなりそうですが、みんなで声を掛け合いながら頑張っていきましょう!

全員一致団結!実習の成功を願います。

そして、いよいよ開店です。最初のお客様を温かくお迎えして実習がスタートします。

POPをもってPR「こんにちは~水俣高校です。心を込めてお迎えしています。どら焼き及びミニ焼きドーナツはいかがですか~。」「わぁ~美味しそう!いただきます。」「お茶の風味をお楽しみください。」

各店舗、順番にマイクが回って来て、当店のPRをします。商品紹介もバッチリです。

小さなお子様への接客も上手です。

本校の先生も来店してくださいました。

午前の部の生徒と午後の部の生徒の引き継ぎ時間は、本日の参加生徒数が多く集まったことになりますので、ここで集合写真を撮ります。

そして、午後の部です。

1年生は5回目の参加で慣れてきましたが、落ち着いた接客態度にビックリです!2年生もお客様へ積極的に声を掛けながら商品のPRをします。

お客様に、どら焼きを手にとっていただける嬉しさを実感しました。

「水俣産の甘夏ピールを練り込みました。」「甘夏あんって珍しいね。冷蔵庫で冷やしても美味しいの?」

「お土産にも買って帰ろうか!」

ありがたいお言葉が飛び交います。

PRの甲斐もあり、お客様が続々と興味を示して集まって来てくださいました。

フェスティバルの最後は、お楽しみの抽選会です。本校のくじは、3等が当たりました!トイレットペーパー1年分が入っていました!主催者様、ありがとうございます!学校で、大切に使わせてもらいます。

そして商品の方も、おかげさまで閉店直前に完売しました!皆様、お買い上げありがとうございました!

最後は、閉店作業です。

当日は、真冬のような寒さの中での実習で、体調面等心配でしたが、皆本当によく頑張りました。声を枯らしてお客様の呼び込みをする者。足の痛みをこらえて立ち続け、自分の役割を全うする者。それぞれが高い探究心を持って取り組んでくれました。この実習をとおして、生徒の新たな一面を垣間見ました。

今回の成果と課題については、今週の課題研究や総合実践の授業のなかで、しっかりと振り返りをしていきたいと思います。

とても良い機会をいただいた熊本県環境生活部水俣病保健課保健企画班様、水俣・芦北地域水俣病被害者等保健福祉ネットワーク事務局のみなさまをはじめ、多くの協力企業の皆様、ご来店いただいた多くのお客様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

防災訓練(水俣消防署)

11月28日(金)は、水俣消防署様のご指導のもと、同署において防災訓練が実施されました。

まずは、本校の教頭先生からのあいさつからです。今回このような機会を与えてくださった水俣消防署の皆様に対して感謝の気持ちをもって、しっかりと学習するようにとのお言葉をいただきました。

ここからは、2班に分かれて同じ内容を学習します。A・B班の活動の様子を混在しながらお伝えします。

最初に、DVDの視聴からです。熊本地震に関する動画を見せていただきました。災害への備え、発災時の対応方法、復興の様子等、様々な角度から勉強しました。明けて令和8年4月で発災10年という節目を迎えます。熊本史に確実に刻まれた出来事です。地震を体験した我々の世代が、次の世代へと繋ぎ、万が一、再び同規模の地震が襲い掛かってきたとしても、冷静に対応し、被害を最小限に抑えることができるよう、生命最優先の行動を心がけましょう。

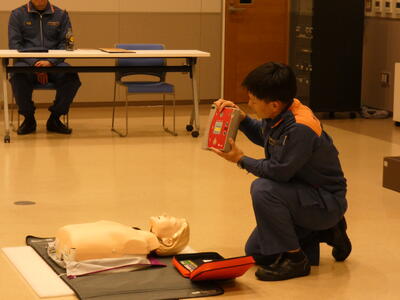

次は、救急法の訓練の様子です。

まずは、署員の方々からの説明とお手本からです。その後、数人一組程度にわかれて実習です。

胸骨圧迫のポイントは、①強く、②早く、③絶え間なく、④圧迫解除の4点です。

やっている人はとても頑張りますので、近くにいる人から声をかけて交代することも大事です。

併せてAEDも一緒に使いながらの訓練です。まずは電源を入れること、すべてはそれからです。

AEDを使うことで、救命率が2倍上がるのだそうです。

ちなみに、水俣消防署から水俣高校まで、救急車が到着する所要時間は約8分~9分だそうです。助かる生命を守るため、家に帰ってからもしっかりと復習することが大切です。

次に、濃煙体験の様子です。

専用の訓練室で体験しました。練習用の煙ですので、甘い香りがする無害のスモークです。とは言え、手で壁を伝って慎重に歩かなければなりません。

続けて、水消火器訓練の様子です。まずは、署員の方々からの説明とお手本からです。その後、数人一組程度で的に向かって噴射します。

消火器使用の手順は「ピノキオ」です。

①ピンを外す。②ノズルを伸ばす。③利き手を使う。④押す。

最後は、署員の方より講評をいただきました。続けて、生徒代表の謝辞です。

講義、救急法、濃煙体験、水消火器訓練といった盛沢山の内容でしたが、探究する力を育み、主体的に訓練を受けるその姿勢は、とても素晴らしいものでした。夢(願い)の実現に向けて挑戦するためにも、命あることが何もよりも大事であるということを改めて学べたとても良い学習の機会でした。

大変お忙しい中、私たちのために訓練を実施してくださった水俣消防署の皆様、本当にありがとうございました。

がんばる高校生表彰式

11月28日(金)は、がんばる高校生の表彰式が、県庁で実施されました。

この表彰式は、学業、スポーツ、文化活動等において、他の生徒の模範となる高校生の功績を讃え、表彰するとともに、将来の夢の発見、挑戦、実現を応援することを目的に毎年実施されています。

今年度は、県内の高校から推薦された私立高校23名、公立高校60名及び特別支援学校14名・6団体の計97名・6団体の生徒の皆さんを表彰。表彰式に出席した生徒一人一人に対し、知事から表彰状を授与していただきました。

知事は、受賞者に向けた講話の中で「困難な時代こそチャンス。熊本、日本、そして世界の新時代を共に切り開きましょう。これからも頑張ってください。」とエールをいただきました。

本校定時制からは、3年生の生徒会副会長の生徒が授与されました。

この生徒は、前述の表彰趣旨のとおり、学業面においても最優秀で、スポーツの面においても優秀な戦績を残しており、文化活動の面においてもリーダーシップを発揮した諸活動が顕著で、まさに他の生徒の模範となる、極めて人格高潔な本校定時制随一の生徒です。また、将来の夢に向かって挑戦する姿も殊更頼もしく、卒業後の活躍が期待され、同級生及び先輩並びに後輩からも常に尊敬されており、本校職員や保護者の皆様、さらには地域の方々からも厚い信頼があり、加えて高い人望も兼ね備えている、本校定時制が誇る自慢の生徒です。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦し、夢を追い続ける姿には胸をうたれるものがあります。本校代表の名に恥じぬ、立派な表彰式での所作でした。

大変貴重な機会をいただいた、木村県知事様及び県庁関係各位の皆様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会

11月16日(日)に令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会が東京の六本木ヒルズにて挙行されました。

本校生徒も10月に行われた県大会で最優秀賞をいただき、全国大会に出場しました。

題目は「高校生活を振り返って、そしてこれから」です。

身振り手振りを入れて発表する姿は、この発表に思いを込めていることを感じました。なぜ高校に行こうと思ったのか。その答えに悩み、迷った経験がある人も多いのではないでしょうか。長い年月を経て高校生活を始めるなかで、目的や意義を自覚しながら前向きに歩んできて、周囲の励ましや仲間との関わりを通して水俣高校の生徒である誇りと自信を深めました。また、検定試験に向けての強い意志と努力の姿勢は、クラスメイトはもちろん、今日ここにいる私たちにも大きな勇気を与えてくれました。卒業後も地域や人々に喜びを届ける活動を続け、ますますの活躍を心より願わずにはいられない、そんな内容でした。

全国から60名の生徒が参加する中で、予選を見事突破し、本選進出の15名に選ばれ、文部科学大臣賞をいただくことができました。

100人を超える観衆の中で堂々と自分自身の体験を発表する姿はとても素晴らしかったです。

出場生徒は、今大会に参加をしたことで、全国にいる定時制・通信制の生徒が様々な環境の中でも日々成長をしようと努力している姿が見られて、より頑張っていこうと感じたようです。今大会のために何度も練習や添削に付き合ってくださる先生がいることが改めてありがたい環境であることも再認識するきっかけとなったようです。

今回の経験をしっかり後輩に伝えることが卒業までにやらなければいけない使命だと感じたようで、今後の頑張りに期待したいところです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢「願い」を実現しようとしている、多くの本校生徒がその生き様に感化されたことと思います。

全国大会へ出場するにあたり、各方面各位様より温かいご支援、ご声援をいただきありがとうございました。今後とも水俣高校定時制をよろしくお願いいたします。

文化祭

11月7日(金)は、定時制文化祭が開催されました。

今年のテーマは、「百花斉放(ひゃっかせいほう)~みんな笑顔!来る人喜ぶ文化祭!~」です。

”百花斉放”に関しては、生徒会長から「”学問や芸術が自由に、また盛んに行われる様子”という意味があります。この言葉通り、それぞれが個性を活かし、みんなが笑顔になる文化祭になってほしいという願いがこめられています。探究心をもって活動しているようすをぜひごらんください。」というメッセージが伝えられています。

生徒一人ひとりや作品の数々が百花斉放の成果として輝きを出せるようにという思いを込めて、このテーマを生徒会役員が考えてくれました。

今年も、おもてなし班の成果物として、ウェルカムライトの点灯が行われました。

白昼ではできない、夜間定時制ならではの粋な演出です。

開会式に先立ち、去る10月19日(日)に県立劇場で実施された、県定通文化大会・生活体験発表の部で優秀賞を獲得し、全国大会への切符を手にした生徒に対する、本校同窓会様からの助成金授与式が執り行われました。

本校同窓会の皆様には、平素より定時制課程の教育活動にも多分のご理解をいただいており、並々ならぬご支援をいただいております。会長様並びに事務局長様におかれましては大変お忙しい中、本校生徒ために本日ご臨席を賜りました。本当にありがとうございました。

そしていよいよ文化祭の開会です。開会式では、生徒会長よりあいさつがありました。

校長先生からの開会のあいさつでは、これまでの準備期間における生徒たちの頑張りに、ねぎらいの言葉をかけていただきました。

そして、いよいよ開会です。

それでは、まずは展示作品から紹介していきます。

まずは、おもてなし班の作品からです。

”文化祭”をボードにしつらえました。おもてなしの心をもって各教室の案内をしました。外にはキャンドルを模した電気の工夫で、落日からその後に迎える夜空を彩りました。

次に、光班の活動の様子及び作品紹介です。

今年度は全員で協力して制作したダイナミックな作品を新たに取り入れ、さらにパワーアップした仕上がりになりました。定時制の夜空に光を灯す色鮮やかな空間をお楽しみいただきました。

続けて、絵画班と工作班です。

絵画班では、フェイクスイーツやスクラッチアート、偶然できた模様を使って生み出す抽象的なフルイドアートやアクリル板アート、パソコンを駆使したデジタルイラストなど、個性豊かな作品をご覧いただきました。

工作班では、各自が好きな題材を持ちより、編み物やペーパークラフト等で作品作りを楽しみました。今年も一人ひとりの思いが込められた個性豊かな作品をご覧いただきました。

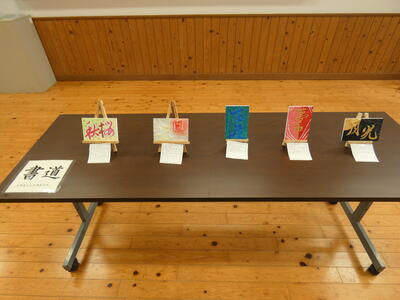

次は、全員で取り組んだ「絵手紙」と「先生と18人の仲間たち」及び教科作品「国語表現」・「地理総合」・「書道」・「理科」の成果発表です。

そして、水定本舗(販売実習)活動の様子と、受付係の仕事の様子です。

シンPITAパン及びミニ焼きドーナツは当日納品のため、早めに登校できる人で、シール貼りをします。

そのほか、おなじみ水定どら焼きも販売しました。

本当に、多くのお客様にご来場いただきました。

販売実習を実施するにあたり、多くの企業の皆様、ご協力ありがとうございました。

そして、閉会式です。

教頭先生より講評をいただき、全員で協力してつくり上げた文化祭を、大変よくほめていただきました。また、来場者アンケートでも、生徒たちの生き生きとした活動の様子がとてもすがすがしかったとのコメントも紹介していただきました。

最後に、文化委員長より、閉会のあいさつをもって終了となります。

後片付けもよく頑張りました。

最後に、旧職員の先生より頂戴した差し入れをいただきます。ありがとうございました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦し、行事ごとに成長する生徒たちを、今回も頼もしく思いました。少ない人数ながらも協力して取り組む姿には胸をうたれるものがありました。

これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

第7回九州和紅茶サミットinみなまた

11月2日(日)は、エコパーク水俣で開催で開催された「第7回九州和紅茶サミットinみなまた」に参加し、販売実習を行いました。

ついに始まりました。全員で協力して設営します。すべてはここから始まります!

屋号やPOPの位置を確認します。また、昨日納品された「ミニ焼きドーナツ」及び朝納品されたばかりの惣菜パン「シンPITAパン」のシール貼りをします。

お釣りの準備等、レジの最終確認をします。

また、来場者の方へ「水定どら焼き」等の販売商品をPRするための手持ちボードも作成します。

暑くなりそうですが、みんなで声を掛け合いながら頑張っていきましょう!

全員一致団結!実習の成功を願います。

そして、いよいよ開店です。最初のお客様を温かくお迎えして実習がスタートします。

POPをもってPR「こんにちは~水俣高校です。心を込めてお迎えしています。どら焼き、シンPITAパン、ミニ焼きドーナツはいかがですか~。」「わぁ~美味しそう!いただきます。」「お茶の風味をお楽しみください。」

どら焼きを中心に、手にとっていただける嬉しさを実感しました。

定通文化大会「生活体験作文発表の部」で、かつて幾度も審査委員を務められ、本校発表生徒の題名「高校生活を振り返って、そしてこれから」の文中にも登場する本校旧職員の先生も来店してくださいました。発表した本校生徒もちょうど接客していたので、良い再会になりました。

その他、卒業生も駆けつけてくれました。

本校の先生及びかつて定時制にいらっしゃった先生も駆けつけてくださいまいした。

小さなお子様への接客も上手です。

PRの甲斐もあり、お客様が続々と興味を示して集まって来てくださいました。

1年生は3回目の参加ですが、落ち着いた接客態度にビックリです!

「水俣産の甘夏ピールを練り込みました。」「甘夏あんって珍しいね。冷蔵庫で冷やしても美味しいの?」

「お土産にも買って帰ろうか!」

ありがたいお言葉が飛び交います。

そして、閉店作業です。

当日は、真夏日のような炎天下の中で熱中症が心配でしたが、皆本当によく頑張りました。声を枯らしてお客様の呼び込みをする者。足の痛みをこらえて立ち続け、自分の役割を全うする者。それぞれが高い探究心を持って取り組んでくれました。この実習をとおして、生徒の新たな一面を垣間見ました。

今回の成果と課題については、今週の課題研究や総合実践の授業のなかで、しっかりと振り返りをしていきたいと思います。

とても良い機会をいただいた水俣市役所農林水産課農業振興室のみなさまをはじめ、多くの協力企業の皆様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

定通修学指導事業(日帰り校外学習)

10月24日(金)は、定通修学指導事業の取り組みとして、日帰りの校外学習に行ってきました。

待ちに待った校外学習です。前日まで心配されていた空模様でしたが、何とか持ちこたえてくれ、生徒諸君は元気いっぱいです。

学校を出発して高速に乗りまず向かったのは、熊本地震震災ミュージアムKIOKU様です。

まずは横断幕を持って記念撮影、その後館内へ移動します。

視聴覚スペースへ移動し、熊本地震に関する動画を視聴しました。震災当時の映像や様々な立場の人たちへのインタビュー映像が放映されました。みなさん、辛い記憶を抱えつつも、前を向いて生きていらっしゃる姿が印象的でした。

その後、ホールへ移動し、震災当時の空撮写真を中心に、被害の状況について説明がありました。

大破した車両、変形した「阿蘇大橋」の看板、そして本震発災時刻である1時25分を指したまま止まっている時計です。

ガイドの方から「災害が起きた時に一番必要なものは何ですか?」との問いに生徒は様々な答えを考えましたが、答えは「命」ということでした。代替できるものが無い、唯一無二の必要かつ大事なものです。

その後、敷地内を移動し、「ロビン像」前で記念撮影をしました。

熊本出身の尾田栄一郎さん作「ONE PIECE」のキャラクターを前に、みんないい笑顔です。

そして次は、あそ望の郷くぎの様に移動です。

コキアが鮮やかに咲き誇っていました。

やがて定刻になり、そば道場様の施設へ移動します。そば道場では、講師の先生のご指導のもと、そば打ち体験にチャレンジしました。

まずは、説明を聴きます。阿蘇の気候が、そば作りにとても適しているそうです。

そしていよいよ体験です。みんなで協力して小麦粉と水を混ぜます。

ある程度固形化してきたら、お団子をいくつか作ります。

作ったお団子を平べったく伸ばしていきます。

棒を使ってさらに薄く伸ばしていきます。

ある程度伸ばしたら、丁寧に麺サイズに切っていきます。

出来上がりです。自分たちで打ったそば麺を茹でてもらいました。好みに合わせて、かけそば・ざるそばをそれぞれ作ってもらいました。

最後に生徒会副会長の生徒より、立派な謝辞がありました。短い時間でしたが、そばづくりに没頭できる時間でした。

昼食後は、道の駅でもあるあそ望の郷くぎので自由時間を過ごし、その後バスで学校に戻りました。

楽しい一日が終わりました。学校に着いたら、運転手さんにお礼を言って終了です。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現することにつながる実り多き校外研修でした。勉強したことをしっかりとワークシートにまとめ、また明日からの学習に励んでほしいですね。

今回の校外研修にご協力いただきました熊本地震震災ミュージアム様、あそ望の郷くぎの様、そば道場様、そしてバスでお世話になった水俣観光様、本当にありがとうございました。

定通文化大会本番

10月19日(日)は、いよいよ待ちに待った定通文化大会本番でした。

県内の定時制・通信制に通う生徒が一堂に会する、年に1回の一大イベントです。

早朝から学校に集合し、バスに乗って会場へ向かいます。

県立劇場に到着したら、作品展示と販売実習のための荷物を降ろします。

館内に入ったら早速、あらかじめ決められていた役割分担別に分かれて作業を開始します。

弁士・審査委員生徒・本部会場係の計4名は直接打ち合わせ会場に、それ以外の生徒で「作品展示係」及び「ランチタイムショップ準備係」に分かれて設営に着手します。

作品展示係の設営の様子です。本校生徒が創作活動の時間に制作した各種芸術作品を展示していきます。まずは、ボードに展示できる平面の作品から掲示していきます。

並行して、ランチタイムショップ準備係の設営の様子です。

まずは、土台となる白いシートを敷いていきます。テーブルとテーブルの間に折り目を曲げ、丁寧にメイキングをしていきます。「のぼり」は本校の屋号が入った貴重なPRアイテムですので、確実に棒に通しながら広げていきます。

作品展示係の作業も順調のようです。

ボードへの掲示も終わり、テーブルに立てかけるタイプの作品を並べていきます。

左右からのショットです。青い箱は、本校の創作班「光班」が誇る幻想的な作品です。テーブルの手前には、水俣高校定時制のホームページにリンクするQRコードが入ったネームプレートを置きました。本校定時制のことを少しでも多くの人に知ってもらうための工夫です。

作品展示はおおむね完成しました。実はあらかじめ学校で展示のシミュレーションをしていたので、わりとスムーズに展示ができました。

この後、作品展示班は、ランチタイムショップ準備班の支援のため、そちらに合流します。

会計の準備のため、あらかじめ先生が用意しておいたお釣りの確認をします。協力して紙幣・硬貨を数え、先生に報告します。

生徒「〇〇円でした。合っていますか?」

先生「惜しい!近いけどもう少し!!」

これを繰り返すことによって、段々と数え方の要領や責任感を養っていくのです。

ブラックボードの準備と、今回の販売商品「水定どら焼き」「シンPITAパン」「ミニ焼きドーナツ」の陳列作業の様子です。

演劇ホールへの入場時刻が迫ってきたため、残りの時間を使って接客案内等の入念な打ち合わせをします。

そして、いよいよ開会です。

厳粛な雰囲気の中、定通文化大会が開会されました。

待ちに待った食品バザーが一昨年度解禁され、コロナ禍前の水準に戻った状態での開催3年目となります。

そして、今大会のメインイベントである、生活体験作文発表の部が始まりました。

本校の代表生徒は9人中4番目で、前半の部のトリを務めることになります。

題目は「高校生活を振り返って、そしてこれから」です。

身振り手振りを入れて発表する姿は、この発表に思いを込めていることを感じました。なぜ高校に行こうと思ったのか。その答えに悩み、迷った経験がある人も多いのではないでしょうか。長い年月を経て高校生活を始めるなかで、目的や意義を自覚しながら前向きに歩んできて、周囲の励ましや仲間との関わりを通して水俣高校の生徒である誇りと自信を深めました。また、検定試験に向けての強い意志と努力の姿勢は、クラスメイトはもちろん、今日ここにいる私たちにも大きな勇気を与えてくれました。卒業後も地域や人々に喜びを届ける活動を続け、ますますの活躍を心より願わずにはいられない、そんな内容でした。

そしてお昼休みの時間は、もう一つのメインイベントであるランチタイムショップでの販売実習です。

昼休みの75分間を、前後半の2班のチームに分けて行いましたが、定通文化大会のランチタイムショップでは今回初登場となる創作ドーナツ「ミニ焼きドーナツ」も大好評で、仕入れた50袋はお一人様2袋限定で販売させていただき、ほぼ前半チームが店舗にいるうちに完売しました。150個仕入れた水定どら焼きは、後半の部の概ね中ごろに完売となり、創作惣菜パン「シンPITAパン」も120個仕入れましたが閉店直前に完売しました。ありがとうございます。

今回が定通文化大会初参加の1年生たちが中心となって、5月のみなまた物産展での販売実習経験を生かした店舗の設営に携わったので、幸いにも良い経験となりました。

2年生以上の上級生も、1年生のフォローをはじめとした、各種大事な仕事を最後までよく頑張ってくれました。

続いて、午後の部のステージ発表です。

8月に実施された定通生徒会役員交流会の報告会が行われ、本校の発表も紹介されました。

その他、各学校からのステージでの各種発表がありました。

裏方として本部会場係の仕事をこなしてくれた本校代表の生徒2名を含む生徒スタッフの紹介もあり、会場の皆様からは、ねぎらいの拍手が送られました。

アトラクションの部では、シンガーソングライターMAYUMEさんのステージでした。地域のイベントに出演したり、ご自身の楽曲が県民体育祭のイメージソングに起用もされているというその実力は凄まじく、生徒一同、真剣に見入っていました。

(以上、午後の部のステージでの催し物等の様子は、権利関係の都合のため、写真はありません。文面のみの紹介とさせていただきます。ご了承ください。)

そして、閉会行事です。

生活体験作文発表の部の表彰では、優秀賞をいただき、講評でもありがたい激励のお言葉をいただきました。併せて、本校は全国大会への出場権を獲得するに至りました。

そして、いよいよエンディングです。

帰りのバスの中では、会場で別れた校長先生からの労いのお言葉が紹介され、今日一日の生徒の頑張りをたくさんほめていただきました。

次は、いよいよ定時制文化祭が11月7日(金)に開催されます。

今回、定通文化大会に参加させていただいたことによって、準備から片付け、販売実習や生活体験作文発表に至るまでの多岐にわたって、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)の実現に向けて挑戦する生徒たちの輝く姿を垣間見ることができました。

これらの経験が、来月の定時制文化祭の成功へとつながる布石となったことと思います。

定通文化大会事務局の先生方及び県立劇場スタッフの方々をはじめ、大会の成功のためご尽力いただいた多くの関係各位の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

創作活動(各創作班初回・2回)

9月19日(金)より、いよいよ今年度の創作活動が始まりました。

今年も1年生~4年生の全生徒が、「光班」「絵画班」「工作班」「おもてなし班」の四班に分かれて活動します。

まずは、全生徒多目的室に集合して、文化祭・創作活動全体の連絡を受けます。その際、生徒会長より、今年度の文化祭のテーマを発表してもらいました。

2学期初頭に生徒から募集した案をもとに、生徒会3役及び文化委員長で話し合いをしてもらった結果、今年度のテーマは「百花斉放 ~みんな笑顔!来る人喜ぶ文化祭!~」に決まりました。

生徒会からの補足メッセージとして「”百花斉放”(ひゃっかせいほう)には『学問や芸術が自由に、また盛んに行われる様子』という意味があります。この言葉通り、それぞれが個性を活かし、みんなが笑顔になる文化祭になってほしいという願いがこめられています。探究心をもって活動しているようすをぜひごらんください。」と、生徒会長より説明がなされ、このテーマには、その様子を表す思いが込められています。

テーマは、次週より教室掲示されますので、日頃からこのテーマを意識して取り組んでいってほしいですね。

その後、各班に分かれて活動開始です。

それでは、光班の活動風景からです。

本日は初回ということもあり、まずは昨年度の作品を掘り起こして、使えそうな部位、新たに必要と思われるものをピックアップしていきます。

光班は毎年、夜間実施の定時制文化祭に彩りを与える演出を施してくれます。楽しみです。

続いて、絵画班の活動風景です。

絵画班は、2年生と3年生の、昨年・一昨年から絵画班に参加しているメンバーが中心です。

昨年の作品を参考に、出来ることから始めます。幻想的な作品を作っている様子です。

続いて、工作班の活動風景です。

動画教材を使って説明を受けた後、工作の作品がどのようなものか勉強します。できる作業から開始です。

工作班も、制作の幅が広いので、どんな作品が出来上がるか楽しみです。

続いて、おもてなし班の活動の様子です。

おもてなし班とは、文化祭当日にお客様をもてなすための各種掲示物等を、趣向を凝らして制作する班です。

昨年の作品等を参考に、今年度のバージョンを考案し、必要な買い出しもしながら作業を進めていきます。

以上が初回における各創作活動班の活動の様子でした。

創作活動を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための制作期間であることを願います。

創作活動の成果は、11月7日(金)の定時制文化祭で披露する予定です。

創作活動(絵手紙教室)

9月12日(金)は、創作活動第1弾として、毎年恒例の「絵手紙教室」が書道室において開催されました。

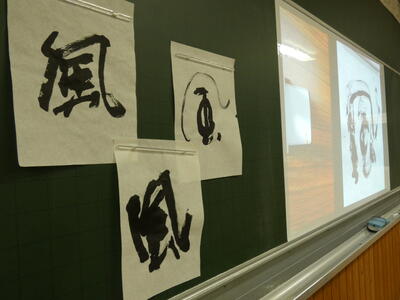

講師は、今年も墨人・書家として活躍されている、本校定時制卒業生の新立航大氏に来校いただき、講演・実演・指導をしていただきました。

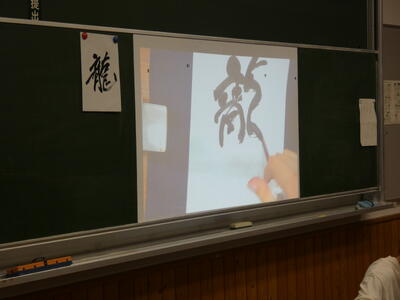

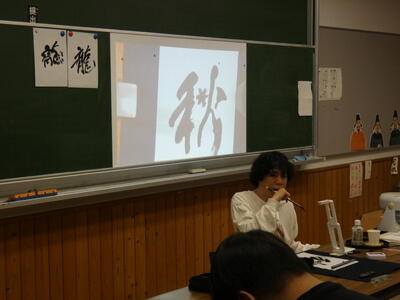

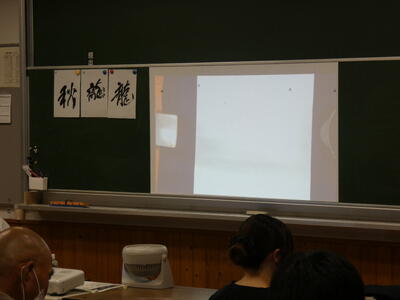

まずは、新立先生によるお手本です。書画カメラに投影しながら、テクニックを披露していただきます。

「龍」という字を書いていただきました。

丁寧に綺麗に書こうとするのではなく、このように遊び心で自由に書く風も面白いですよということでした。

続けて、様々な書体の「龍」に加え、かわいらしい「秋」を書いていただきました。絵手紙を書く上での参考になりそうです。

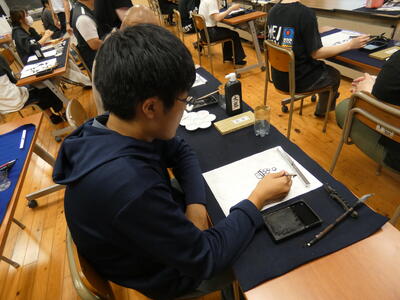

それでは、生徒による練習です。

上級生は、早速、書きたい字の練習から始めます。下級生は、過去の作品などを見ながら、書きたい字を考えます。

黙々と練習する人、新立先生からアドバイスをいただきながら書く人、様々です。

清書は、ポストカードに書いて、色画用紙に貼って完成です。

最後に、文化委員長より生徒代表謝辞をしてもらいました。

新立先生、本年も後輩たちのために、夜遅い時間にご来校・ご指導いただきありがとうございました。

講座終了後は、片付けの要領の説明を受けて、きちんと最後まで後始末をして終わりました。

絵手紙教室を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための取り組みができたようです。

出来上がった作品は、10月19日(日)の定通文化大会及び11月7日(金)の定時制文化祭において展示予定です。

商業科商品開発「焼きドーナツ(創作スウィーツ)試作実習会

9月9日(火)は、道の駅みなまた・Shop&Cafeミナマータ様のご協力のもと、商業科商品開発「焼きドーナツ(創作スウィーツ)試作実習会」が、同所で実施されました。

去る7月8日(火)に、この企画の検討会が本校多目的室で実施されましたが、そこで生徒から提案されたプレゼンや、それと関連して生徒から出た意見及びプロからのアドバイス、さらにはプロの助言を受けながら行った調べ学習の内容を、総括的なイメージとして作り上げた仮の商品を試作してみるというものです。

まずは、今回の講師の先生方の紹介です。道の駅みなまたの館長様及びシェフの方々です。その後、参加生徒の自己紹介です。今回は、4年生2名・3年生4名が参加させていただきました。

前回の検討会からおよそ二か月。この間にも、道の駅みなまたの館長様及びシェフの皆様は、通常の営業がある中、時間を捻出してこのコラボ企画のための研究及び下準備をしてこられていたのです。まずは、そのプロ段階での試作過程における所感からお話をしていただきます。生徒は、真剣にメモをとっています。

そして、いよいよ試作実習です。

手を洗い、実習開始です。こちらの素材は、あらかじめシェフの皆様が準備してくださっていたものです。

生徒の提案に合わせて、抹茶ドーナツの素材をこしらえてくださっていました。ひたすら混ぜます。

こちらの素材は、不知火の素材になります。まだまだ混ぜます。

そして、次の工程です。

抹茶及び不知火の2つの液状化した合成食材を型に流し込むため、型に十分油を塗って滑らかにします。

シェフの方々より優しく教わりながら、ボールから絞り袋に移し替えます。

絞り袋を使って入念に型に流し込みます。

型流し込みが終わったら、オーブンに入れ、暫し待ちます。

焼き上がるまでの間、記憶が新しいうちに、工程及び感触を記述していきます。

シェフの方々からの助言も受けつつ、ペーパーに記入していきます。

やがて焼き上がりましたので、取り出します。

不知火と抹茶の他に、もう一つ和紅茶味もあらかじめ作ってくださっていましたので、こちらも併せて試食します。

見た目も大事ですが、やはり味覚が一番頼りになります。実際に食べてみないとわからないことが多々あります。

次は、パッケージングの研究です。入れ物とシールはこのようなものを使用し、商品に彩りを加えます。

抹茶・不知火・和紅茶の各味を2個ずつ、計6個入りになるように袋詰めをします。

袋詰めしたものにシールを貼ると、なんと見事な商品として仕上がりました。

これだけ品格があれば、買いたくなりますよね。生徒からは一同に感動の声が上がり、商品開発の極意を感じた瞬間でした。

商品のネーミングと売価を検討します。

話し合いの結果、商品名はシンプルに「ミニ焼きドーナツ」と命名、売価は350円に設定しました。

※ネーミング及び売価は、この検討会での結論事項のため、商品化する際は、変更があるかもしれないことを申し添えます。新商品としての発売が決まりましたら、また、このホームページ上でも改めてご紹介させていただきます。

最後に、このドーナツ企画の原案作成に最初から携わってきた班の生徒から代表謝辞がありました。

道の駅みなまた・Shop&Cafeミナマータ様、今回もたくさんの準備をしてくださり、本当にありがとうございました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための商品開発が着々と進んでいます。水俣高校定時制3・4年生の挑戦を今後も見守っていただきますと幸いです。

文化祭オリエンテーション

9月5日(金)は、前の時間の進路講話の講師の先生方をお見送りした後、休憩を挟んで後半の部「令和7年度定時制文化祭」のオリエンテーションが実施されました。

文化祭は、定時制の生徒が、日ごろの学習成果などを展示、発表する行事です。創作活動による展示、販売実習などがあります。

今年度の文化祭は、11月7日(金)本校定時制教室・多目的ホールで開催されます。

昨年度の活動の様子を、スライドで見ながら説明を受けました。

その後、それぞれの生徒が考える「今年のテーマ」の入力及び各創作活動班の希望調査を、タブレット端末で行いました。

最後に、次週予定されている「絵手紙教室」についての説明がありました。

年間最大の行事である文化祭の準備を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための、実り多き活動期間であることを願います。

定時制文化祭に関する情報及び準備の様子等は、このホームページ上で随時更新していく予定ですので、楽しみお待ちいただけますと幸いです。

進路講話(販売活動の実際・包装実習)

9月5日(金)は、進路講話が実施されました。

講師として、生活協同組合くまもと総務部人事教育課課長様及び本店1・2階各階の売り場責任者方々、計3名の皆様をお迎えして、「販売員としての心構え・包装の実際」と題した内容で授業をしていただきました。

「接遇」とは、おもてなしの心を持ち、適切な態度や言葉遣いで相手(お客様)と接することを意味します。具体的には、「接」とは接すること、「遇」とはもてなし、すなわち心を込めた対応を示しています。

接遇5原則とは、挨拶、身だしなみ、表情、言葉遣い、態度で、お客様と接する際に大切なマナーです。

「接遇」と「接客」の違いについてですが、「接客」は主にお客様への基本的なサービス提供を指し、案内や支払い対応などが含まれます。あくまでサービスを提供すること、お客様への対応をすることであるため、必要最低限の対応です。一方、「接遇」はその範囲を超えた広い概念で、お客様の気持ちや状況を考慮し、より心を込めたサービスを提供することを意味します。必要なサービスを提供するだけに留まらず、お客様がどのような状況で、どのようなお気持ちなのか、何を求めているのかなどを汲み取り、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供し、顧客満足度の向上を目指します。

続いて、販売七大用語です。

1.販売七大用語

いつも笑顔で、明るいあいさつができるようにします。

①おはようございます。こんにちは、いらっしゃいませ。…15°

笑顔で組合員の目を見ながら、あいさつします。

②はい、かしこまりました。…15°

呼ばれた時は、はっきりと返事をします。用件を承った時は、必ず了解した事を伝えます。

③恐れ入ります。…15°

心を込めて、組合員(お客様)にお願いします。

④少々お待ちくださいませ。…15°

少しでもお待たせする時は、一言お願いをします。

⑤お待たせいたしました。…15°

少しでもお待たせした時は、一言おわびをします。

⑥申し訳ございません。…45°

心を込めて、組合員(お客様)におわびします。

⑦ありがとうございます。またどうぞお越しくださいませ。…45°

心を込めて、感謝の気持ちを表します。

※⑥番以外は笑顔で唱和しましょう!

続いて、キャラメル包装の実習です。以下はラッピング手順です。

①箱の裏面を上にして、包装紙の中央に置きます。

②慶事(お祝い)の場合、右側の紙が箱の中心にくるように位置を調整し、左→右の順にテープで留めます。

※弔事(仏事)の場合は、重ねる順番が異なり、右→左の順になります。

③上面、側面の順に紙を箱に沿って折ります。

④下の紙を折り上げ、斜めのラインと交わる所で内側に折り、テープで留めます。反対側も同様に折りこみ、ひっくり返せばキャラメル包みの完成です。

生徒は、協力して実習に励んでいました。

最後は、最高学年の4年生の生徒より、立派な謝辞がありました。

本日の講義を聴講し、販売七大用語の唱和や包装実習を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、上級生は目の前に迫った進路活動に対する、下級生は1~2年後の進路実現に向けた、それぞれが着実な学びとなった1日でした。

この度、講演及び実習の指導をしていたいただきました生活協同組合くまもとの先生方、本日は本校生徒のために本当にありがとうございました。

2学期始業式

9月1日(月)は、2学期始業式が行われました。

以下は、校長講話の概要です。

熊本では8月7日~8日にかけて集中豪雨がありましたが、皆さん被害はなかったでしょうか。あるいは皆さんの御親戚等で被害に遭われた方々もいらっしゃるかもしれません。心よりお見舞い申し上げます。

さて、長い夏休みが終わりましたが、有意義な夏休みを過ごせましたか?1学期の終業式では、何かを「探」ってくださいとみなさんに伝えました。探ったら次につなげる。そこで本日は「究」という字を書いてきました。「究」めるの字にした理由についてお話します。

「人並み(人と同じこと)は、人並みぞ。人並みはずれんば、はずれんぞ。」これは、既に鬼籍に入っている私の祖母が生前よく言っていた言葉です。子どもの頃、一緒に住んでいたわけではなかったので、年に数回会う程度でしたが会うたびにこれを言っていました。下線部の「はずれんば」とは、「人並み以上の努力・何事も究める努力」という意味に解釈できます。子どもの頃は何となく聞いていたこの言葉の意味が、大人になってから「多分こういう意味で祖母は言っていたんだろうな。」と感じるようになりました。人並み以上の努力をしないと何事も成し遂げられないのです。

ところで先日、絶賛上演中の「鬼滅の刃」というアニメを鑑賞してきました。話題に上がっている作品はできるだけ視聴するようにしているのですが、アニメ作品をとおして人生論が語られている描写が多いことも鑑賞に行く理由です。

登場人物「我妻善逸」は、戦闘法「雷の呼吸」の中で、いくつかあるうちの1つしか体得できませんでしたが、その「我妻善逸」の師匠(じいちゃん)の言葉です。

「いいんだ、善逸。お前はそれでいい。一つできれば、万々歳だ。それを極め抜け。極限の極限まで、磨け。」

字は違いますが、ここは「究める」とも解釈できます。

また、バスケットの神様とも呼ばれている「マイケル・ジョーダン(1963~)」は、史上最高のバスケットボール選手です。以下は彼の言葉です。

You can practice shooting 8 hours a day,but if your technique is wrong,then all you become is very good at shooting the wrong way.

Get the fundamentals down and the level of everything you do will rise.

「基礎を身につければ、君がやることすべてのレベルが上がる」→「究める」

なんでもいい。一つでいい。 何かを究める二学期にしてください。

以上が校長講話の要旨です。

講話後は校歌斉唱、その後各部主任主事より連絡がありました。

式後は各教室に分かれてLHRです。久しぶりに会えて、皆さんうれしそうです。

「我妻善逸」の師匠(じいちゃん)と、マイケル・ジョーダン氏の言葉を励みにして、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための2学期であることを願います。

定通生徒会役員交流会

8月8日(金)は、熊本市の湧心館高校において、定通生徒会役員交流会が開催されました。県内9校の定時制・通信制の高校から生徒会役員等が集う交流会で、本校からは生徒会長及び副会長の2名が参加しました。

開会行事の後、まずはレクリエーションを通して各校の親睦を深めます。主管校等の生徒さんたちが考え出した、トーク形式の簡単なゲームです。様々なテーマに基づいたトークを展開します。学校生活に関するいろいろな話が飛び交い、「あるある!」と和やかな雰囲気で共感する様子も見られました。

続いて、各校からの発表の時間です。本校からは水俣高校定時制の1年間の行事の紹介をしました。

紹介だけでなく、そこで学んだ事や感じた事等も述べながらの発表をしてくれました。

夏休み中ですが、事前に登校して入念にリハーサルをした甲斐もあり、学校代表としてとても立派な発表でした。

その他、10月19日(日)に実施予定の定通文化大会に係る各校生徒の役割分担の確認等が行われました。

今回交流を深めたことで、学校の垣根を越えて定通文化大会の大成功に向けて協力していきましょう。

主管校の湧心館高校通信制の生徒の皆さん及び先生方をはじめ、多くの関係スタッフの皆さん、この交流会の準備・運営等では大変お世話になりました。とても貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

インターンシップ

7月23日(水)~25日(金)の3日間は、NPO法人ほのぼのクラブ様が事業展開されている「ヒカリトコカゲ」様のご協力をいただき、1年生の生徒がインターンシップという形でお世話になりました。

ヒカリトコカゲ様は、「子どもも大人も一緒に”自分のこころを形成していく”」をコンセプトに活動されている事業所です。

ワークスペースには、キッチン、産前産後ケアスペース、おもちゃプロジェクト、子どものあそび場、本だながあり、「あそびたいとき、休みたいとき、本をよみたいとき、だれかにあいたいとき、ひとりですごしたいときも、いつでもきていいところです。」と紹介されています。

本校の職員が訪問したこの日は 生徒は調理のお手伝いをさせていただいておりました。

インターンシップを通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための取り組みができました。今回学んだことを、学校生活の中でも発揮してほしいと願います。

本校の生徒が大変お世話になったNPO法人ほのぼのクラブ「ヒカリトコカゲ」様、本当にありがとうございました。今後とも本校定時制の生徒の活躍を温かくお見守りいただけますと幸いです。

進路セミナー

7月22日(火)は、進路セミナーが実施されました。

まずは参加生徒全体に対しての、進路担当の先生による講話からです。以下は講話の要旨です。

一般求人と高卒求人の違いについて。高卒求人とは、新卒の高校生を対象とする求人です。働き始めるのは来年の4月から。競争相手は全員高校生です。一般求人の場合、即戦力の人材を求められがちです。すぐ働きに来て!…条件不一致!資格や免許を所持した社会人も応募しますので、高校生にとっては不利な場合もあります。

高卒求人の場合、求人票の形式が決まっているので、企業は指定された形式の求人票をハローワークに提出します。ハローワークが求人票の内容を確認をしたうえで高校に送付します。高校生が労働条件で不利にならないよう配慮されています。そして、採用スケジュールが決まっています。

6月1日:ハローワークへ高卒求人の申込開始

7月1日:求人票の公開開始

7月中旬:応募前職場見学の実施 ※夏休み期間中

9月5日:応募書類の提出開始 ※沖縄は8月30日

9月16日:採用選考開始・選考結果の通知開始

今からが勝負!お盆前までに提出書類完成させ、8月後半は面接練習が目安です。必ず一回面接があります。一般求人では書類選考の段階で合否をつけることができますが、高卒求人では必ず面接などを含めて選考を行う必要があります。面接の練習は必須です!提出する書類は全国統一の用紙です。高卒求人用の履歴書は「全国統一応募用紙」です。この用紙の書式が20年ぶりに改訂されました!どこが変わったのか確認しておきましょう。

次は、履歴書の書き方について教わります。基本事項(住所・学歴など)の書き方にや志望動機の書き方について、応募先を想定して書く練習をしました。「ここの欄は、どのように書くのですか?」といった質問も出る等、とても意欲的でした。

続けて、ビジネスマナーの基本についての講話です。まずは、ストレッチからです。

服装・身だしなみ・接遇・面接試験の受け方について、入退室・礼法・想定される質問事項等についてのお話がありました。まずは、先生たちがお手本を見せます。その後、実際に生徒も練習します。手の置き方等に気を付けます。

進路セミナーをとおして、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、将来を見据えた学習によく取り組めたと思います。夏休みに入ったばかりですが、暑い中、生徒はとてもよく頑張りました。今後の成長に期待したいところです。

1学期終業式

7月18日(金)は、1学期の終業式が実施されました。

まずは式に先立ち、今学期に活躍した生徒に対する表彰式から行われました。

表彰の項目は、以下のとおりです。

◎第75回定時制・通信制総合体育大会

〇バドミントン女子団体 優勝

〇バドミントン競技 女子個人ダブルス 準優勝

〇バドミントン競技 女子個人シングルス 第3位

◎校内生活体験作文発表会

〇最優秀賞

〇優秀賞

◎1学期環境美化コンクール

◎1学期生徒交流会(バドミントン大会)

〇優勝 Bブロック代表ペア

〇準優勝 Aブロック代表ペア

〇3位 Cブロック代表ペア

◎優秀賞 商業科第1学年

◎1学期皆勤賞

◎1学期無欠席賞

生徒表彰はここまでです。1学期もよく頑張りました。

※職員表彰

〇熊本県高等学校定時制通信制教育振興会 勤続十カ年表彰

以上になります。

続けて、1学期終業式です。

以下は校長講話の要旨です。

年度当初、始業式で紹介した漢字1文字を覚えていますか?「続」という字についてのお話をしました。

先ほど、定通総体の表彰をしました。一球一球に対して真剣に取り組む姿は、まさに練習を「続」けてきた成果であると思います。明日から44日間の夏休みが始まります。ずっとやっていることや新たに始めたことを「続」けられるように取り組んでいってほしいと思います。

さて、そこで本日は「探」という字についてのお話をしたいと思います。これまでの自分を探る。これからの自分を探る。そして、これから入っていく社会を探ってほしいと思います。

ここで、ひとつの文章を紹介したいと思います。

当時担任をしていた平成21年度の水俣高校卒業生より、今年の春に「後輩である水俣高校の生徒へ」という題目でもらったメッセージです。

「私は水俣高校を卒業し、専門学校を経て理学療法士として益城の介護老人保健施設で働いています。理学療法士として働くことにやりがいを感じ、毎日利用者と仲良くリハビリをしていますが、ふと振り返ると高校時代にこの業界へ飛び込む覚悟や気持ちなどなく、流されるまま進学を決めてました。もちろん、これまでたくさん怒られ、悩み、試行錯誤を繰り返しながら歩んできたこの道に後悔はありません。しかし、もしも高校生に戻れるなら今と違う道もあったと思うのです。専門学校に入学した時から私の道は理学療法士しかありませんでした。まだ何色にも染まっていない皆さんにはたくさんの可能性があります。逆に言うと、今からの選択でいろんな色に染まっていくことでしょう。ただし、透明には戻れません。だからこそ、漠然としたものではなく、なるべく明確な未来を想像し、それに向かって努力して欲しいと思います。私は努力してこなかった人間ですから、努力の仕方は分かりませんが、皆さんがなりたい自分になれることを祈っています。」

そして最後に、マネジメントの父「ピーター・ドラッカー」が残した言葉です。

「The best way to predict the future is to create it.」(未来を予測する最良の方法は、未来を自分で創り出すことだ)

9月1日に元気な姿で皆さんに会えることを楽しみしています。(ここまでが校長講話の要旨です)

上記のとおり、校長先生の教え子様より大変貴重なメッセージをいただきました。生徒に対してこの話の補足をひとつするならば、どんな仕事であっても自分の夢を叶えるためには努力が不可欠です。理学療法士も努力を重ねて就け得る仕事です。ご自身のことを、努力をしてこなかった人間と表現されているのはあくまでも謙遜で、生徒がなりたい自分になれるよう祈ってくださっており、努力を促すための優しいメッセージであると思います。生徒には、ずっと年上の先輩からのありがたい助言を心の支えにして、なりたい自分を「探」してほしいと願います。

その後、各主任主事より連絡がありました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するためにも、夏休みを有意義に過ごして様々なことにチャレンジしてほしいと願います。

生徒交流会~バドミントン大会~

7月17日(木)は、生徒交流会~バドミントン大会~が実施されました。

今回は、全編ダブルスでの競技になります。あらかじめ、実力が偏り過ぎないように編成された、学年をまたいでのペアです。

生徒会副会長挨拶の後、生徒会書記より競技上の注意がありました。その後、準備運動です。

協力して準備をします。

そして、いよいよ1回戦からスタートです。

試合のステージも徐々に上がっていき、いよいよ決勝リーグです。

各ブロック(Aブロック・Bブロック・Cブロック)ごとの成績優秀ペアが1組ずつ勝ち上がってきました。

Aブロック代表のペアは、先の定通総体において女子シングルス3位に入賞した本校定時制随一の実力を有する3年生選手が率いるペアです。今回の予選リーグでは、2連勝を果たしてからの堂々たる進出です。

Bブロック代表のペアは、先の定通総体において女子ダブルス準優勝を成し遂げた2・3年生コンビの片方の3年生選手が率いるペアです。今回の予選リーグでは1勝1敗で、その1敗はデュース戦で惜敗し得失点差で抜きん出た、叩き上げチームの進出です。

Cブロック代表のペアは、先の定通総体において女子シングルスベスト16の実力派3年生選手及び同じく先の定通総体において女子ダブルス準優勝を成し遂げた2・3年生コンビの片方の2年生選手で構成されたペアです。今回の予選リーグでは、2連勝を果たしてからの堂々たる進出です。

いずれにせよ、優勝決定戦は同部屋(同じクラス)の3年生3人が、下級生1名をそれぞれペアに従えての三つ巴の対決となりました。

基本的には、2勝したチームの優勝ですが、各チームが1勝ずつというケースも十分考えられます。まずもっては、対戦の行方を見守ることとします。

決勝リーグ1回戦は、AチームとCチームの対戦でしたが、21-13でAチームに軍配が上がりました。

勝利したAチームは勝ち残りの控えです。

続けて2回戦は、まだまだ優勝の可能性が残っているCチームと、決勝リーグ初戦のBチームの対戦です。

決勝リーグ2回戦は、BチームとCチームの対戦でしたが、21-16でBチームに軍配が上がりました。

ここで、Cチームは3位となりました。連戦で大変疲れたことと思います。いずれの試合もCチームは、十分に得点した戦いであり、大善戦であったといえます。

勝利したBチームは、決勝リーグ1回戦で勝ち残ったAチームとの戦いです。

A・Bともに各1勝ずつしていますので、勝った方が優勝となります。

それでは決勝リーグ3回戦、すなわち優勝決定戦であります。

両チームともに一歩も譲らず、どちらかのチームが1点を取るともう一方のチームが1点を取り返すといった、まさに一進一退の大熱戦です。

デュース戦を経た大接戦の末、僅差で決着がつきました。22-20でBチームに優勝軍配が上がる運びとなりました。

その後、全員で協力して後片付けをします。

生徒会副会長より、結果発表がなされました。表彰状は次日の終業式で授与されることとなりました。

その後、教頭先生より講評をいただき、暑い中、協力してよく頑張ったことに対してねぎらいの言葉をいただきました。

準備・試合・応援・片付けを通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための取り組みが今日もよくできました。特に、決勝戦における生徒諸君の応援する時の一体感は素晴らしいものでした。この団結力を次の行事にもつなげていってほしいと願います。

大掃除

7月17日(木)は、学期末の大掃除が実施されました。

まずは、各教室の片付けからです。

教室の片付けが落ち着いたら、続けて大掃除です。1学期間の感謝の気持ちを込めて、入念に掃除をします。

寒い冬の日も、暑い夏の日も、大変お世話になったエアーコンディショナーのフィルター清掃です。

教室の換気扇も取り外し、きれいに洗います。

窓もきれいに拭きます。

少ない人数ですが、手分けして各教室・廊下及び多目的室・カウンセリング室並びに昇降口・トイレに至るまで、時間をかけて掃除します。

自分たちの目で、どこが汚れていてどのように掃除したらきれいになるのかを考えながら作業することによって、探究する力を育み、主体的な学びを通し、その積み重ねを経て夢(願い)を実現する生徒に育ってほしいと願います。

主権者教育Ⅰ

7月16日(水)は、主権者教育が実施されました。

まずは、生徒への問いからです。

最も近い選挙はいつ?

なんと、4日後。参議院選挙になります。国政に大きな影響を与える大事な選挙になります。

一方、参議院は定数248、任期6年で、3年ごとに半数(124名)を改選し、解散はありません。

小選挙区では、熊本県選挙区で1名、鹿児島県選挙区で1名を選出します。

比例代表では、政党名または候補者の名前を記入します。政党に議席が割り当てられ、その中で、最も名前が書かれた人から順に当選が決まります。

何で、このような複雑な選挙制度なのでしょうか?

政治の安定性と多様な意見をくみ取ることを目的とした選挙制度になります。

選挙権年齢引き下げの意義は、様々なメディアを通じ多様な情報に接し、自分の考えを育んできた世代であり、未来の日本に生きていくための世代であるから、現在・未来の日本の在り方を決める政治に関与してほしいとの願いからです。

「権利をもつ」とは、政治について重要な役割を持つ事、「選挙等に参加する権利をもつ」ということです。

有権者としてあるべき姿勢とは、人任せにせずに、選挙を通じて積極的に政治に参加していくこと、これは権利であり、国家・社会の形成者としての責務であるということなのです。

選挙権について考えることで、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するためにも、主権者とは自分たち自身であることを自覚して、18歳になったら、あるいは18歳になっている人は、次回の選挙までによく考えて投票所に行ってほしいと願います。

平和学習

7月14日(月)は、平和学習が実施されました。

まずは、生徒への問いからです。

(1)早速ですが、今年は、戦後何年を迎えるでしょうか?

→80年になります。太平洋戦争の終戦(1945年)から数えます。

(2)戦前・戦中生まれの人は何人ご存命でしょうか?

→1235万人(日本の人口の9.9%)

※日本の人口…1億2380万人 ※100歳以上(9万5119人) ※日本最高齢…115歳

現在、戦争体験を語る人々が急激に減っています。戦後80年ということで、東京大空襲や広島・沖縄などの戦争の記憶を巡る報道は増えると思いますが、身近な戦争被害が取り上げられることはほとんどないのでは、と考えています。

今回は、熊本県と鹿児島県での空襲の話を主にして、平和の重みを感じてもらいたいと思います。

〇1945年7月の空襲

・7月1~2日 熊本大空襲、呉市街空襲

・7月2日 下関空襲

・7月3日 姫路空襲

・7月4日 徳島大空襲、高松大空襲

・7月5日 第1次横手空襲

・7月6日 甲府空襲

・7月7日 岐阜空襲、千葉空襲、明石空襲

・7月9日~10日 和歌山大空襲

・7月10日 仙台空襲、岐阜空襲

・7月12日 宇都宮空襲、敦賀空襲

・7月12~13日 一宮空襲

・7月14日 釜石艦砲射撃

・7月14日~15日 函館空襲、北海道空襲

・7月15日 多治見空襲、小樽空襲

・7月16日 アメリカがトリニティ実験に成功し、原子爆弾完成

・7月16日~17日 平塚空襲

・7月17日 沼津大空襲、桑名空襲、日立艦砲射撃、大分空襲

・7月19日 銚子空襲

・7月19~20日 福井空襲、岡崎空襲、日立空襲

・7月24日 呉軍港空襲、津空襲、大津空襲、大垣空襲、半田空襲

・7月25日 保戸島空襲、米国、原爆使用を決定し投下命令を下す。

・7月26日 ドイツのポツダムで英米ソ首脳が会談。米英中三国がポツダム宣言を発表するも、日本政府はこれを黙殺。のちにソ連も参加。松山大空襲

・7月27日 大牟田空襲

・7月28日 大山口列車空襲、一宮空襲、呉軍港爆撃(呉軍港空襲)、青森大空襲

・7月28日~29日 宇治山田空襲

・7月29日 大垣空襲

・7月30日 那賀川鉄橋空襲、鎌倉空襲

空襲とは、民間人が多く居住している都市・地域に対して、空から焼夷弾や爆弾等を(ほぼ無差別に)落とす攻撃のことを指します。歴史上、最初に(諸説はありますが)都市への無差別爆撃があった街は、スペイン内戦中のゲルニカといわれています。(1937年4月26日)

アジアでは、日本軍による重慶への爆撃(1938年末~)といわれています。

〇熊本大空襲…1945年7月1日

死者619人、負傷者1317人、市街地面積の約30%が消失

〇鹿児島大空襲…1945年6月17日

死者2316人、負傷者3500人、市街地面積の約44.1%が消失

〇水俣市で空襲で亡くなった人数(4回・44名以上)

最大被害:1945年7月31日…死者32名

日窒工場、水俣駅前商店街、丸島地区が被害

日窒工場の有機ガラス部門、変流係、酢酸係、第二配電係、硫安倉庫工場裏山の防空壕が被弾。従業員が生き埋めになった。水俣駅前商店街が焼け野原に。丸島地区では、民家が被害。

〇出水市で空襲で亡くなった人数(15回・35名以上)

最大被害:1945年4月22日…

【死者】軍人14~15名、民間人7名

出水航空基地、航空基地付近家屋(消失)

平和は、常に求めていかなければ、いつ破られるかわかりません。今日のような平和学習はあくまでもきっかけの一つです。

平和への意識をしっかりと持って、平和の大切さを感じてほしいと思います。

今夏は戦後80年。平和の灯火が消えることのないよう、平和について考える貴重な機会となりました。

平和学習を通して、今現在において自分自身を取り巻いている状況をしっかりと見つめなおし、今自分に何ができるかを考えていくことで、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現する生徒であってほしいと願います。

生活体験作文発表会

7月14日(月)は、10月に熊本市で行われる定通文化大会に向けた、校内生活体験作文発表会が実施されました。

発表生徒は、各クラスから1~2名を選出し、計4名が発表。あらかじめ「くじ引き」をして決めた順番で順次発表します。

トップバッターの生徒の題名は「高校生活を振り返って、そしてこれから」です。3年前に高齢で入学した4年生の生徒さんで、若者に交じって生き生きとした高校生活を送ってこられ、いよいよ卒業学年となった今、これまでを振り返り、今後の人生の展望について語られた内容でした。

静聴した生徒からは、「笑顔の裏側に辛いことがあったのは初耳だったけれど、定時制4年間で自分自身精一杯成長して色々なこと乗り越えてきたんだなと思い、人として尊敬するべきところがまた増えました。」「入学当初は私も姿を見たとき、あきらかに同年代じゃないなと思ったものの、どこか安心感がありました」「みんなより少し遅れて高校生になっても、検定を受けたり、一緒に授業を受けたりしているのがすごいなと感じました。定通総体でも良い結果を出していたりと様々な事に対しての一生懸命さが伝わりました。」「4年間の話を5分の間にまとめられていて、あの時こういうことを考えていたのか…と色々考えさせられました。」といった感想メッセージが寄せられました。

2番手の生徒はの題名は「日常」。義務教育課程時代における学校生活のなかで、周囲からの謂れ無き理不尽な扱いを受けてきたことに対する心の痛みと、定時制入学後の学校生活をとおして、新しい仲間との出会いを重ねてそれを克服してきた現在、そしてこれからの生き方に対する展望が堂々と語られる内容でした。

静聴した生徒からは「すごく苦労したんですね。最初見た時はそんな感じではなくて、何かさわやかな子だなと思っていました。苦労した分、幸せが積み重なってたくさん来ると思います。人生、笑いあり、涙あり、感動ありで頑張ってくださいね」「小学校や中学校のとき、とても苦労していたことが良く伝わってきました。私も小学校のころ同じようなことを体験したこともあってとても心に響く作文でした。」「辛いことがあっても、高校に入学すると決意したことがとてもすごいことだなと思いました。高校に入学して変わったことや昔の自分と比べてどう変わったのかという話がとても心に響きました。」といった感想メッセージが寄せられました。

3番手の生徒の題名は「私らしさ」。昨年度、学校代表として「人生 ハードモード」という題目で県大会で発表してくれた生徒会長の生徒です。年々、グレードアップしています。

静聴した生徒からは、「高校生活とアルバイトを両立しながら頑張る姿はとてもかっこいいと思いました。テストもちゃんと対策を頑張ってすごいと思いました。」「自分も最近アルバイトを始めていて、勉強とアルバイトの両立がどれほど難しいかすごくわかります。それでも頑張っていてすごいなと思います。生徒会長もやっていて本当にすごいです。」「苦労人でしたね。でも前向きな明るさで残りの学校生活を楽しんでいきましょう。勉強もいつも教えてくれてありがとう。」「一つひとつ自分にできることを見つけて、自分らしく日々を過ごして来たことがすごいと思いました。『あと1年しかない』と思えるほど、自身にとっての居場所になるまでの努力は見習いたいと思いました。」といった感想メッセージが寄せられました。

4番手の生徒の題名は「高校生活で感じたこと」。トリを務めてくれたのは3年生の生徒です。

静聴した生徒からは、「勉強をあきらめることをせず、そこから楽しいと思えるまで勉強を持ち上げたのは、本当にすごいと思うし尊敬できることだと思いました。今後自分も、『きらい』から『楽しい』の領域にたどり着けるよう頑張りたいです。」「自分の心に不安を抱えながらも資格取得に向けて勉強を頑張ったり、積極的にボランティア活動に参加したりと、やるべきことから目をそらさずに取り組んでいるところがすごいと思いました。」「定時制に入って出来るようになったことが増えたようで良かったです。今までいろいろな大変なことはあったと思うけれど、校外の販売実習の時とか一緒に居れて私は楽しかったです。大変だと思いますが卒業までがんばってください。」といった感想が寄せられました。

教頭先生からの講評では、発表した生徒一人ひとりに寄り添った、大変丁寧な講評をいただきました。

3年連続で司会進行の大役を果たしたくれた生徒会副会長の生徒にも感謝です。間の取り方など、完璧でした。

自分のことを人前で発表するということは、大人でもとても勇気がいることです。そんな中、発表した生徒は皆、とてもよく頑張ってくれ、輝いていました。

人間、自分が不幸な目に遭うと、「なぜ自分だけが」と思い、幸せそうな隣人がついうらやましくなってしまうことがあります。しかし、その隣人たちにも本人にしかわからない「ドラマ」があります。今回の発表会では、人の発表を静聴した生徒たちにも、何かしらの心の変化があったものと思われます。そして今回、生徒からの感想の中でたびたび登場したワードが「尊敬」という言葉でした。「○○さん(発表者)のことを尊敬しました。」

人を「うらやむ」よりも「敬う」ことで、また新しい角度での、ものの見方ができるのではないでしょうか。

生活体験作文発表会を通して、今現在において自分自身を取り巻いている状況をしっかりと見つめなおし、今自分に何ができるかを考えていくことで、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現する生徒であってほしいと願います。

性教育講演会

7月10日(木)は、みやはらレディースクリニックの院長・宮原 陽先生をお迎えして、人間の生と性に関する正しい知識を習得するとともに、生命の大切さを理解し、互いの人格を尊重する心情や態度を育成することと、将来を見通して望ましい人間関係を築くために、より適切な意思決定と行動選択できる能力を育成することを目的として、「あなたのこれからに役立つ『性』についてのお話」と題して、性教育講演会が行われました。

先生は産婦人科医の先生ですが、産婦人科医といえば昨今の漫画作品及びそれから派生した実写作品として「コウノドリ」が有名ですが、産婦人科の仕事は、卵→胎児→乳児期→幼年期→少年期→青年期→成熟期→更年期→老年期に至るまで、すべての女性の一生に関わる診療科です。お産には、お母さん(中に赤ちゃん)、助産師さん、そして家族が関わることになるのですが、実は妊婦さんが亡くなる頻度も一定数あります。50~60年前は10万人あたり150~200人が亡くなっていました。(0.15~0.2%)今は10万人あたり3人まで減りました。(0.003%)

「なんで僕たちが聞かなきゃいけないの?」世の中の色んなところからそんか声が聞こえてきそうですが、産婦人科は女性の生涯の健康を守るのと同時に、男性とも重大な関係があります。2017年、熊本県は妊娠中絶率が全国ワースト1位になってしまいました。中でも、中高生が妊娠した場合、中絶に終わることが多いのが現実です。中絶という経験が女の子に与えるからだと心の影響は計り知れません。体の発育や発達に欠かせないのが「性ホルモン」です。脳下垂体から性腺刺激ホルモンが出ると、精巣、卵巣が発達します。精巣から男性ホルモン、卵巣から女性ホルモンが分泌されます。

LGBT(性的マイノリティー)についてもお話がありました。L…「レズビアン」、G…「ゲイ」、B…「バイセクシュアル」、T…「トランスジェンダー」です。LGBT層は全体の7.6%といわれています。有名な詩人・金子みすゞさんの作品「私と小鳥とすずと」の一節に「私が両手をひろげても、お空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように、地面を速く走れない。私がからだをゆすっても、きれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のように、たくさんな唄は知らないよ。鈴と、小鳥と、そらから私、みんなちがって、みんないい。」と、あります。もし一人で悩んでいたら、保健室の先生など、信頼できる大人に相談してみることを考えても良いかもしれません。

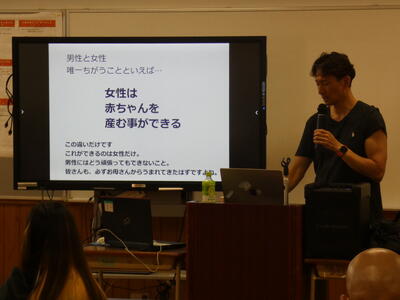

男性と女性で、唯一違うことといえば、女性は赤ちゃんを産む事ができることです。この違いだけです。これができるのは女性だけです。男性にはどう頑張ってもできないことです。我々も、必ずお母さんから生まれてきたはずです。主な女性生殖器として、子宮、子宮体部(子宮の上部2/3)、子宮頚部(子宮の下部1/3)、膣(子宮と外性器をつなぐ器官。子宮からの月経や粘液を排出し、酸性に保たれた細菌などの侵入を防ぐ役割)、卵巣(女性生殖器の中心。卵子の生成、成熟、排卵の機能)、卵管(卵子が移動する通路。卵子と精子が受精する場所)があります。そこで、宮原院長先生から生徒に質問がありました。「問題:子宮は、どのくらいの大きさだと思いますか? 選択肢:①うずらのタマゴ ②にわとりのタマゴ ③ダチョウのタマゴ」生徒は、これだと思うものに手を上げます。「答え:②にわとりのタマゴ」くらいの大きさだそうです。

女性のライフステージに伴う身体の変化として、女性は一生を通じてホルモンの影響を受けます。ライフステージによってエストロゲン(女性ホルモン)の分泌量が大きく変化します。8歳~18歳の思春期の間に初経(初潮)を迎え、(初経は10~15歳で始まる人が多く平均は約12歳)この分泌量が高まります。性成熟期を超え、更年期にはエストロゲンは急激に低下して閉経へと至り、老年期にかけてのライフステージでエストロゲンの分泌量が大きく変化します。(閉経年齢は平均約50歳で、閉経前後5年、計10年間を「更年期」と呼ばれている)

男子の変化として、10歳くらいから思春期が始まり、15歳の51%、18歳の90%が射精を経験します。50歳~80歳にかけて男性ホルモンが下降し、精子の数や運動率が徐々に下がっていきます。

知っておきたい月経のトラブルと対処法として、そもそも何故、生理はあるのか。月経のしくみについてですが、妊娠のために準備された子宮の内膜が、妊娠しなかった場合にはがれて血液と一緒にでてきます。これが生理(月経)です。言うなれば、女性は毎月、妊娠のための準備をしているのです。思春期の女の子の場合、月経についての悩みとして、①月経がまだ来ない、②月経になるとおなかがすごく痛い、③月経がだらだら続く。④月経が来るのがバラバラ、⑤月経が来なくなった、⑥月経血の量が多い、少ない、といった悩みが寄せられています。男子には女性だけが担っているこの生理(月経)を是非理解してほしいものです。なお、現代女性は月経回数が多いです。昔の女性は、16歳頃に初潮を迎え、出産は平均6回、長い母乳育児期があり、閉経も早かったです。それに比べて現代の女性は、12.5歳頃に初潮を迎え、出産は2~3回、短い授乳期間に加え、遅い閉経となります。また、女子高生に対する月経のアンケートとして次のようなものがあります。①「月経に伴うつらい症状を経験したことがある」73%、②「月経が日常生活や学業の妨げになることがある」64%、③「月経のため、勉強や作業の能率が下がることがある」62%、そして、④「月経のため、学校を休んだことがある」21%といった集計結果があります。このデータから読み取れることとしては、④の質問だけパーセンテージが低いのです。裏を返せば、78%以上の人が「月経のため、学校を休んだことはない」ということになり、いかに女性が日ごろからつらいのを我慢して学校生活を頑張っているかがうかがえます。体と心に向き合い、症状に気づくことから始めると良いと思われます。PMS(月経前症候群は、月経開始3~10日前から起こり月経とともに軽減・消失します。卵胞期、排卵を経て黄体期に入ります。大部分の女性に何らかの症状が出ます。2~10%が日常生活に支障をきたします。いらいら、のぼせ、下腹部膨満感、下腹痛、腰痛、頭重感、怒りっぽくなる、頭痛、乳房痛、落ち着かない、憂鬱といった症状です。その後の月経中は、下腹痛、腰痛、腹部膨満感、吐き気、頭痛、疲労・脱力感、食欲不振、いらいら、下痢、憂鬱といった症状があらわれます。これらの症状で日常生活に支障がある場合は、産婦人科医に相談すると良いです。月経困難症は、月経直前または月経開始とともに症状があらわれます。子宮内膜で作られる痛みの物質「プロスタグランジン」は、全身症状としては腰痛、頭痛、吐き気を引き起こし、子宮を収縮することで下腹部痛を伴い月経に至るのですが、月経の量が多い過多月経では、1周期での正常な量が20~140mlなのに対し、過多月経では140ml以上の出血量を伴います。最も多い日で、ナプキンの交換が30分おきに必要、経血に、レバーのようなかたまりが混じっている、貧血の症状があるといったものです。無月経とは、月経がない状態で妊娠、授乳期などは、生理的無月経ですが、18歳をすぐ手も初経が起こらないものを原発性無月経といって、16歳頃までに初経がない場合は検査が望ましいです。これまであった月経が3ヶ月以上こないのは続発性無月経で、さまざまな要因で無月経になります。ストレス、過度の食事制限、体重減少、過剰な運動、過激なダイエットがその原因です。なぜ、無月経を放置してはいけないのかというと、不妊の原因になること、エストロゲン不足による骨粗しょう症、男性ホルモン過剰による多毛やニキビなどを生じる場合もあり、視床下部や卵巣・子宮の病気の場合もあります。子宮内膜症とは、子宮腔以外の場所で、子宮内膜の組織と似た組織が発生し、増殖したり、炎症や癒着(他の臓器にくっつく)を引き起こします。子宮内膜組織に似た組織で、不妊、排便痛、慢性骨髄症、性交痛、月経を重ねるごとに強くなる月経痛のことです。20~40歳代の好発し、生殖年齢女性の約10%が経験します。腹腔内に月経血が逆流し、生涯における月経の回数の増加、たとえば初潮が早い、月経量が多い、妊娠・出産回数が少ないといったことは、エストロゲンの分泌量や腹腔内に逆流する月経血量が増加し、子宮内膜症になりやく、リスクが増加します。月経と、上手に付き合うことも大事です。ちょっとした日常生活の工夫で改善されることもあります。鉄分など、バランスの良い食事を摂ること、体を温める、リラックス・リフレッシュ、適度な運動、十分な睡眠が挙げられます。一方で、刺激物、カフェイン、塩分、糖分のとりすぎや体を冷やすこと、過度なダイエット、喫煙、過剰なストレスはNGです。月経痛や月経不順、無月経、過多月経は病院で治療できることを、女子高生の実に86.8%が「知らない、または聞いたことはあるが詳しく知らない」と答えているというデータがありますが、産婦人科での、月経困難症の治療も可能です。排卵を休ませたり子宮内膜を薄くする月経困難症治療薬(EP配合剤)は、子宮内膜で作られる痛みの物質「プロスタグランジン」の合成を阻害する痛み止めの薬です。漢方薬は全身症状(腰痛・頭痛・吐き気)の効き、子宮の平滑筋をゆるめる薬です。生理(月経)に関する重要なこととして、「生理(月経)がぶつかったらどうしよう!」と不安を感じることがこれから何回もあります。でも、仕方がないとあきらめる必要はありません。生理の日にちを変更することは可能です。修学旅行、受験、大切な行事などはピルを使うと生理がスケジュールに重ならないように調整できます。ピルとは、もともとは排卵がおこらないようにして、妊娠を防ぐお薬でした。今では、産婦人科のお医者さんが、この人は月経痛で困っている(月経困難症だ)と診断したら病院で処方してもらうことができます。ただ、中高生は、保護者の方と一緒に受診して、お薬についてお医者さんからの十分な説明を受けてから治療を始めると良いです。オリンピック選手のピル服用率は、欧米の2008年北京オリンピック出場女性選手の83%に対し、日本の2012年ロンドンオリンピック出場女性選手は7%にとどまっています。この差をどう考えるかですが、すべてのピルはドーピング禁止薬ではないのです。ロンドン五輪「なでしこJAPAN」銀メダル獲得の澤穂希選手は、アスリートとして活躍するため30歳から7年間ピルを服用しているそうです。

男子中・高校生の性に関する5大悩みとして、自慰・包茎・性器・射精・性欲が挙げられます。男子の場合、ペニスについての悩みがあります。「これって包茎?」「人と比べて小さくない?」「自分の意思とは関係なく勃起するのはどうして?」といったものがあります。仮性包茎と真性包茎とがありますが、日本ではなぜが包皮で完全に亀頭が出ていない状態までを仮性包茎と呼んでいますが、諸外国の概念では、亀頭が露出していれば十分で、それは包茎ではないという考え方が一般的です。

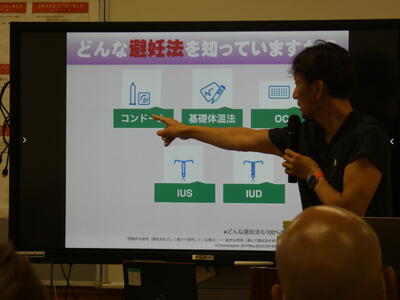

次に、避妊についてです。性感染症は大丈夫でしょうか。産みたいとき産むために、よく考えます。まずは、妊娠のしくみです。排卵された卵子が卵管に取り込まれ、卵子が精子と出会うと受精します。受精卵は細胞分裂を繰り返しながら子宮へ移動します。受精卵が子宮内膜に着床すると妊娠します。お互いに興味を持ち、相手を好きになり、お付き合いすることが自由です。精通(射精)を迎えた男子と、月経(生理)を迎えた女子であれば性交は可能です。でも、「ちょっと待った」です。避妊するのは誰でしょうか。男の子でしょうか、それとも女の子でしょうか。両方です。避妊法には次のようなものがあります。コンドーム、基礎体温法、OC(ピル)、IUD(子宮内避妊用具)、IUS(黄体ホルモン付加の薬剤付き)があります。しかし、どんな避妊法も100%ではありません。避妊失敗率(100人の女性が1年間に妊娠する率)は、コンドームが2~18%、基礎体温法が0.4~24%、OCが0.3~9%、IUDが0.6~0.8%、IUSが0.2%です。避妊の方法として、男性用コンドームは、コンビニ、薬局、自動販売機で買えます。ピル(OC)とは、経口避妊薬または低用量ピルとも呼ばれていて、1粒の錠剤に、エストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲスチン(黄体ホルモン)という2種類の女性ホルモン成分が主成分として含まれています。もしものときに知っておいてほしいこととして、緊急避妊があります。まず、産婦人科を受診します。性交後72時間以内になるべく早く緊急避妊薬を服用します。薬の服用によって妊娠を完全に回避できるわけではないのですが、妊娠阻止率84%、妊娠率1.34%です。緊急手段に頼らないためにも、避妊についてしっかりと考えて取り組むことが大切です。予期しない妊娠を防ぐには、年齢、生活環境、将来の出産予定、パートナーの協力度などによって、より自分に適した避妊法があります。自分の体のことやパートナーとのライフスタイルを考えながら、無理なく確実な方法を選ぶことが大切です。

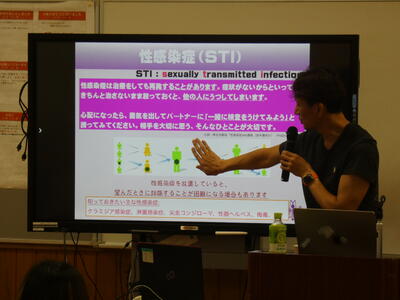

そして、性感染症(STI)についてですが、性感染症は治療をしても再発することがあります。症状がないからといって、きちんと直さないまま放っておくと、他の人にうつしてしまいます。心配になったら、勇気を出してパートナーに「一緒に検査をうけてみよう」と誘ってみると良いです。相手を大切に思う、そんなひとことが大切です。性感染症を放置していると、望んだときに妊娠することが困難になる場合があります。知っておきたい主な性感染症として、クラミジア感染症、淋菌感染症、尖圭コンジローマ、性器ヘルペス、梅毒等があります。年代別の性感染症の患者数の割合を、全年代を100%として、性器クラミジアが10代11.4%、20代46.6%、淋病が10代8.2%、20代40.2%、尖圭コンジローマが10代6.5%、20代39.2%、性器ヘルペスが10代4.4%、20代28.9%となっています。梅毒は2010年以降、感染数の報告数は増加を続けており、男性は20歳代~40歳代、女性は20歳代の報告が多くなっています。気になったら放っておかず、男子は泌尿器科や皮膚科へ、女子は産婦人科へ行くようにして、もし、どちらかがSTIと診断された場合は2人同時に治療することが大切です。性感染症を予防するために、感染や感染の拡大を防ぐためにコンドームを使うこと、感染の機会を減らすためにパートナーを特定することが重要です。おりものの量が増えた、色が変わった、外陰部に痛みやかゆみ、水疱やイボがある、排尿時や性交時に痛みがある、性交後に出血等の心配事があったら産婦人科を受診するようにすると良いと思われます。

そして、子宮頸がんについてです。子宮頸がんの原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)です。子宮頸がんはワクチンと検診で予防できるがんです。ワクチンによる予防接種と子宮頸がん検診というふたつの手段が有効です。1次予防として、HPVワクチンは感染そのものを防ぎます。2次予防としては、子宮頸がん検診はがんになる前の細胞を見つけたり、治療可能な早期のがんを見つけます。令和5年4月1日より「シルガード9」(9価HPVワクチン)が定期接種の対象になり、9歳以上15歳未満の女性において2回接種が可能となりました。シルガード9は9つの型の予防効果を持ちます。HPVには、子宮頸がんの原因になる可能性のある高リスク型と、皮膚や粘膜にできるイボの原因となる低リスク型があり、またHPVは、子宮頸がん以外のがんを引き起こすこともありますが、性交渉前の接種で子宮頸がんの90%を予防できます。男子は受けられないのかというと、諸外国(オーストラリア、イギリス、アメリカ等)では男女ともに接種することが勧められています。特にオーストラリアでは男女ともに8割が接種を受けることで、2028年には子宮頸がんが「撲滅」するとのデータもあります。男性にとっては「咽頭がん」や「肛門がん」などの原因となることもあり実は接種のメリットがあります。現在日本では自費でのみ接種を受けることができます。一度家族で話し合ってみても良いかもしれません。接種するリスクと接種しないリスクを天秤にかけたとき、接種するリスクによる重篤な有害事象は10万人あたり52.5人です。それに対し、接種しないリスクは予防できない子宮頸がんの罹患数10万人あたり595人~859人で、死亡数10万人あたり144人~209人です。

悩みや気になることがあったら、信頼できる情報かどうか、判断できる力を身に付けること、信頼できる相談相手を持つこと、学校の先生にも遠慮なく相談してほしいと、宮原先生はおっしゃっていました。

講演の後は、保健師の方より諸連絡がありました。

最後は、生徒会保健委員の生徒より、代表謝辞がありました。とても立派にできました。

性教育講演会を通じて、生徒は探究する力を育み、主体的に学ぶことができたようです。大切な自分の体と、大切な人の夢(願い)を実現するためにも、本日学んだことを忘れず、生きていってほしいと願います。

大変お忙しい中、本校生徒のために講演をしてくださった宮原先生、本当にありがとうございました。今後ともご指導のほどをよろしくお願いします。

創作スウィーツ商品開発検討座談会

7月8日(火)は、去る6月13日(金)に道の駅ミナマータ様をお迎えして実施した、3・4年生課題研究班による創作スウィーツ商品開発プレゼンテーションを受けての、商品化に向けた具体的な検討座談会が本校で行われました。

まずは、前回のプレゼンで伝え足りなかった部分の補足説明が、各生徒よりなされました。

審査では、第1番手として1班が提案したドーナツが採用候補として挙げられていますが、検討会の中で出たことをまとめますと、バラのフレーバーについては、ドーナツにバラのパウダーを練り込み、水俣茶とホワイトチョコでコーティングし、プレーン生地にかけることとします。ただし、季節限定の不知火については、安定した入荷が見込める甘夏の方が優位なので、これに変更します。

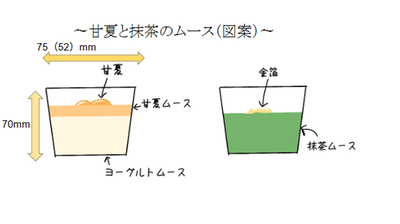

次に、審査では第2番手として3班が提案したムースも採用候補として挙げられていますが、検討会の中で出たのは、まず甘夏ムース&ヨーグルトムースの方は、図案では2層となっていましたが、2層にすると手間がかかり難しいため、ヨーグルトムースを無くして、甘夏ムースとピューレに変更してきれいにし、黄色味がかかるようにします。また、1層タイプで提案した抹茶ムースは、6~8月の時季は売れ筋も悪いため、季節で考えることとします。

そこで本日は、道の駅ミナマータのシェフの方々より、第1商品化候補であるドーナツの試作品を作って持ってきていただいておりましたので、みんなでいただくこととなりました。

生徒が考案したレシピをベースに、プロの視点もアレンジしつつ、3パターンの試作品を準備してくださいました。

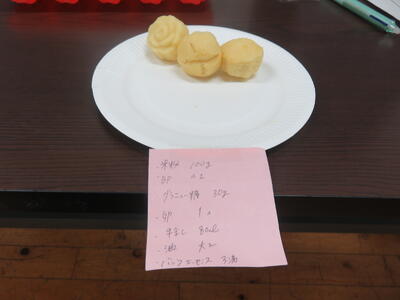

まず1品目です。米粉に加え、グラニュー糖をアクセントにしたサッパリ味のドーナツです。バニラエッセンス(油)を3滴加えるところがポイントです。油は米粉の味を良くする他、バラの風味が強くなります。

続けて2品目です。こちらも米粉使用で、黒砂糖をアクセントにした全世代向けのドーナツです。黒砂糖は風味が良く、味が濃すぎずおいしいです。

そして3品目です。こちらもやはり米粉を使用しつつバターをアクセントにした、子どもさんでも食べやすいタイプのドーナツです。バターはコクがあり、3つの中では1番しっとりしてて、尚且つもちもち感が大きく、子ども受けも期待されます。

ちなみに、これらボールタイプのドーナツの型取りは、このピンク色のゴム製の用具を使って行いました。

生徒は3種類それぞれ試食し、議論の末、3品目のバターバージョンを軸に進めていくこととしました。

そして、第1採用候補のドーナツをコラボ商品として開発していくことと併せて、第2採用候補のムースについては、材料が甘夏といった季節商品も含んでいる等の事情もあり、ドーナツ開発がある程度落ち着いてから、コラボという形ではなく、生徒の提案をきっかけとして考案された別商品として、道の駅ミナマータのオリジナルムースメニューという形で商品化していくということで協議は一致しました。

最後は、ドーナツ開発のメイン担当者でもある生徒会長から謝辞が述べられました。

そしてなんと、ミナマータ様から全生徒たちへ、同店で取り扱われているスウィーツが振る舞われました。

商品開発活動をとおして探究する力を育み、主体的な学びで、商品化という夢(願い)を実現しようと頑張る生徒の姿がまたしても垣間見えました。今後は、1セットを何個入りにするのか、単価はいくらか、パッケージデザインはどうするのかといった検討課題がまだまだ残っています。ドーナツ商品化の目標時期としては、10月19日(日)の定通文化大会ランチタイムショップ(熊本市)でのプレ発売を皮切りとして見据え、道の駅みなまた・秋のローズフェスタでの本格発売を着地点として準備を進めていきたいと考えております。

大変お忙しい中、生徒たちのために試作品を作ってくださり、尚且つ差し入れのスウィーツまでいただいた道の駅ミナマータの皆様、本当にありがとうございました。

水俣高校定時制商業科の生徒の、下半期の活躍にもどうかご期待ください!

商業科商品開発「創作スイーツ」提案プレゼンテーション

6月13日(金)は、定時制商業科の商品開発「創作スイーツ」提案プレゼンテーションが実施されました。

この創作スイーツ開発計画は、昨年度開発した「ミニタルト」に続く新しい商品を開発するべく、3・4年生の課題研究で、生徒が3班に分かれて商品案を作成してきました。本日はその提案プレゼンテーションをする日です。

共同開発としてご協力いただく、道の駅みなまた・Shop&Cafeミナマータの館長様とシェフの方を講師としてお招きしました。

はじめに、生徒たちの提案を聴いていただきます。

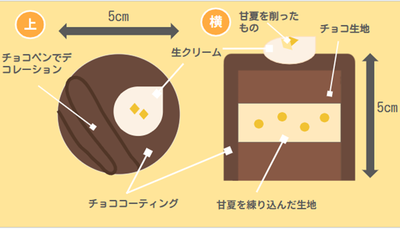

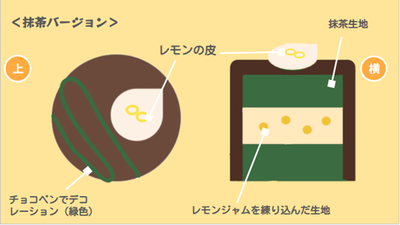

まずは2班の提案からです。2班からは「水俣×ザッハトルテ」を提案します。以下は発表の要旨です。

ザッハトルテは、オーストリアが発祥の地と言われています。私達の班は前に一度食べたことがあってその美味しさが記憶に残っていたのでもう一度詳しく調べてみました。ザッハトルテは大人から子供まで好まれるのではないでしょうか?オーストリアが発祥なので外国の方にも食べてもらえると思いました。ザッハトルテをそのまま出すのではなくて水俣産の特産品を使ってアレンジしようと班の中で話し合いました。それで甘夏をペースト状にして中心部に入れます、甘夏の皮を小さく刻んで上層部に乗せてみました。もう一つは水俣産の抹茶ザッハトルテの下層部に抹茶をおりこんで上層部に抹茶入のペーストで模様をいれる。形は丸型の直径5cmで厚みが5cmにしようと思っています。価格350円で考えています。

この企画のコンセプトは「水俣の特産品とザッハトルテのコラボで海外の方にも水俣の特産品の良さを知ってもらう」です。

ザッハトルテが海外発祥の食べ物なので、海外の方たちがこられたときに少しでも興味を持ってもらいたいという思いもありターゲットの中に日本の子供から大人までだけでなく海外の方も視野にいれてみました。

形は丸型にして直径・高さどちらも5cmで考えています。主に店内での飲食でテイクアウトもできるようにしたいと思っています。考えた商品があまり大きくはないので価格は350円で考えています。

甘夏の方は中の生地(白いところ)に甘夏マーマレードを混ぜた生地をチョコ生地の間に挟もうと思っています。その生地をチョコでコーティングした上に生クリームをのせ、そこに甘夏を削ったものをのせようと考えています。生クリームだけだと見た目がシンプルすぎるきがしたので生クリームの横にチョコペンでデコレーションをしようと思っています。

抹茶の方はチョコペンの部分を緑にして甘夏の方と見分けをつけられるようにしたり、中に練り込むもの生クリームの上に乗せるものを甘夏ではなく抹茶と相性がいいレモンにして、甘夏のほうと区別がつけられるようにしました。甘夏の方はチョコ生地を使っていましたが、抹茶のほうは生地をチョコではなく抹茶生地を使いたいと考えています。

2つともなるべく違った味にしてお客さんに楽しんでもらえたらいいなと思っています。これで2班の発表を終わります。

続けて、2班の提案に対しての講師の先生方からのアドバイスです。以下は指導助言の要旨です。

2班の案については、絵にすることで、とても見やすかったのが良かったです。また、材料が何が必要とかいうことをピックアップしてもらって、何が何グラムいるのかといったところまで、レシピを引っ張ってきていたのが良かったです。

抹茶の方ですが、何の味を一番に出したいのか、抹茶を一番に出したいということですよね。それなら、レモンがアクセントになってきます。抹茶の味を引き立てる、これのアクセントになっていて、これもとても良かったです。

甘夏の方ですが、チョコとチョコの間の甘夏は、どんな甘夏ですか。フレッシュなのか、それともマーマレードなのか、というのを聞きたいのですが。(生徒:ざく切りにします。)わかりました。

第一印象としてはとてもかわいらしくて良いなと思ったのと、コンセプトが海外の方ということで、確かに現在道の駅は、海外のお客様が増えていますので、水俣の特産品を知ってもらうというのはすごく良いコンセプトだなと思いました。ケーキが350円くらいということなのですが、みなさん、最近ケーキ買ったという人いますか。(生徒:挙手)あんまりいないんですね。今、ケーキ屋さんでは結構値段が上がっていて、ケーキが350円というのは、なかなか見ないんですよね。400以上くらい、高くて700円とかで作ってあったりするので、チョコレート自体が今すごく値上がりしているので、350円で買えたらすごくいいと思うのですが、現実的には計算するとちょっと厳しいかなと思います。

次に3班の提案です。

3班からは2つの商品を提案します。まずは、1つ目の「~水俣抹茶甘夏ムース~」からです。以下は発表の要旨です。

私たちが今回プレゼンする商品は「水俣抹茶甘夏ムース」です。

食べた人見た人の記憶に残る商品にしたいと思い、他のとこから来た人や水俣市民の人に実際に見て感じて楽しんでもらい水俣の特産品を使って水俣の名物やいいところを知ってもらうそして、お子様でも食べやすく見た目でも楽しんで思い出として記憶に残るものにするというコンセプトにしました。

家族連れや観光に来た人遊びに来た人全員が食べれるようにお子様から大人まで幅広い年代をターゲットにしました。

販売方法は店内販売でテイクアウトも可能にできるようにしました。カップのサイズは直径7.5センチで高さは7センチを目安にしました。

値段は材料費など色々考えて300円程度にできればと思ってます 保存方法は大体1日〜3日 冷凍保存は1週間〜10日間ぐらいが目安と考えてます。

抹茶のムースの材料は、ホワイトチョコ 10g ・抹茶(粉)0.8g ・牛乳30ml・卵黄1個半・水(ゼラチン用小さじ2)・グラニュー糖 8g・ゼラチン 0.8g・生クリーム 25ml・金箔(飾り用)です。

甘夏ムースは二層にしたいので甘夏ムースの方は、生クリーム 20ml・ゼラチン 0.5g・グラニュー糖 4g・甘夏のピューレ 30ml・水(ゼラチン用小さじ3)・甘夏(飾り用)です。ヨーグルトムースの方は、プレーンヨーグルト 45 ml・グラニュー糖 5g・生クリーム 25 ml・水(ゼラチン用小さじ3)・ゼラチン 0.8gです。

甘夏ムースはヨーグルトムースと甘夏ムースの二層にしました。トッピングには甘夏の果実をのせようと思ってます。

抹茶ムースは抹茶のムース一層だけで 飾りとして金箔をのせたいと思ってます。

以下は、この提案についての、講師の先生方からの指導・助言です。

当店では、コーヒームースを出していて、時期的にはイチゴムース等をこれまで作ったことがあって、実際ムースは売れるので、とても良いなと思っていて、ショーケースに並んだときも、すごく色が映えるので、そういった面でもムースは良いなと思いました。生徒たちのこれまでの様々なアルバイト経験からも、こういったお店には、どういったお客さんが来るといったことも、より詳しく調べてくれているので、すごく良かったなと思います。

3班2つ目の提案です。「みかんとお茶のミニクレープ」です。以下は発表の要旨です。

私達はみかんとお茶のミルクレープを紹介します。水俣の特産品を使ったスイーツを作ることを考えて思いついたのがミルクレープでした。最初はみかんのクリームを使っただけのミルクレープも考えていましたが、お茶の方も使いたいと思いクレープの生地に茶粉を練り込むことを思いつき今の形になりました。

私達は、水俣の特産品のみかんとお茶を入れたミルクレープを考案しました。大きさは直径20cmの8分割で一切れずつ売ろうと考えていて今回は年齢層は10代から40代の若い世代をターゲットに考えています。

クリームは薄皮をむいたみかんを200gとマーガリンを大さじ1、薄力粉を大さじ1.5、クリーミングパウダーを大さじ3、砂糖を30グラムとバニラエッセンスを数滴と、ピールを適量入れます。

抹茶生地の材料は、薄力粉95g、茶粉10g、砂糖15g、塩ひとつまみ、ベーキングパウダー数滴、卵M〜Lサイズを2個、牛乳300g、サラダ油20g、バニラオイル数滴です。

茶粉を生地の中で練り込み、あいだのクリームにはみかんを使用してその中にみかんのピールを練り込むことで柑橘の風味を楽しむことができ、より多くの世代の方々にたべていただけると思います。

甘さは控えめで食べやすく、ポリフェノールの抗肥満作用で体型を気にする方でも食べやすいスイーツになっています。

価格はひときれ1個400円で考えています。

以下は、この提案についての、講師の先生方からの指導・助言です。

レシピまですごく拾ってあって、最後に画像まで見せてもらって、わかりやすかったです。原価を色々と調べてみましたが、クリームの方が80.3円、クレープの生地の方がだいたい20枚くらい作ったとして、333.5円、413.8円、これを20センチ大として、8で割って51.725円。安いですね。でも、手間暇かかるんですよ。クレープをいっぱい作らなくちゃいけないので。そして、それにプラス容器等、売るまでに何が必要となってくるかというのを考えていかないといけないので、だからケーキ屋さんは高いんですよね。今、色んな物が値上がりしてきているので、卵も高い、小麦粉(薄力粉)も高い。色んな値段が上がってきているので、店頭に並ぶ時には、かなりの値段になってきます。

質問ですが、みかんと書いてあるのですが、みかんの種類は何で考えられていますか?(生徒:みかんは甘夏です。)甘夏ですね。ありがとうございます。私も抹茶が凄く好きなんですけど、抹茶と甘夏の組み合わせはパンケーキのお店とかでもあったりするので、すごく良いなと思っているんですが、このミニクレープがちょっと手間がかかるかなというのが正直なところです。でも、すごくおいしそうで良いなと思いました。

最後に、1班からの提案です。

1班からは「Free & Round」と題した創作ドーナツです。以下は発表の要旨です。

「グルテンフリー」+「丸い形」。自由でやさしい響きのある名前にしました。

私達は今回、地元ミスタードーナツの閉店により過疎化が進んだ地域の活性化を図ることを課題として考え、ドーナツを選びました。

そして、グルテンフリーを利用することで様々なアレルギーを持った消費者にも商品を手に取っていただくことが出来ます。

他にも、視覚的な魅力からSNS映えに繋げる、特産品を使うことでバリエーションを豊富にするなどの利点があります。

イートインでもテイクアウトでも販売可能です。それによりアップセルも狙うことができます。

サイズは直径約4cm程で、カップに3〜4個いれる予定です。

フレーバーは、プレーン、水俣茶、バラ、期間限定での販売になる不知火の4つになります。

ターゲット層は幅広く、幼児から高齢者までです。子供は2歳以上から食べることが出来ます。

コストは200円〜270円程の低価格で検討しています。

基本薄力粉などを使うところを米粉にしてグルテンフリーを意識した。豆乳には貧血予防などの健康効果。米油にはビタミンE(若返りのビタミンともいう)が他の食用油より多く、オリザノール(コレステロールの低下や美白効果をもつ)などが含まれていて細胞の健康維持を助ける働きをします。

黒砂糖にはミネラルが豊富で血糖値の上昇を抑える効果が期待されています。ベーキングパウダーの代わりに片栗粉を使用し、片栗粉は消化が良く、病後の食事にも適していると言われています。バニラエッセンスにはリラックス効果や腸内環境の改善など健康への様々な良い影響があります。

基本薄力粉などを使うところを米粉にしてグルテンフリーを意識した。豆乳には貧血予防などの健康効果。米油にはビタミンE(若返りのビタミンともいう)が他の食用油より多く、オリザノール(コレステロールの低下や美白効果をもつ)などが含まれていて細胞の健康維持を助ける働きをします。

黒砂糖にはミネラルが豊富で血糖値の上昇を抑える効果が期待されています。ベーキングパウダーの代わりに片栗粉を使用し、片栗粉は消化が良く、病後の食事にも適していると言われています。バニラエッセンスにはリラックス効果や腸内環境の改善など健康への様々な良い影響があります。

以下は、この提案についての、講師の先生方からの指導・助言です。

今までにない、米粉を使ったものですね。他にも色々な素材を使っていて、健康面も考えてて、特にこの素材の何が良いのかをちゃんと調べてありますね。これも素晴らしいなと思います。私も調べたのですが、直径7センチで6個分で調べたんですよ。同じ材料ではないのですが、だいたい似たような材料で、6個分で400円になると、これが6個分だから1個66円とか、67円とかになるんですね。全部で400円くらいかなと。でも、良いところをついていると思います。あと、味を変えるのにお茶、バラ、不知火とあるんですけれども、これをどのように練り込むのか、上にかけるのか、そこらへんが知りたかったなと思いました。あと、当事業所では、揚げ物が出来ないけれども、ドーナツは揚げるだけじゃないんですね。焼きドーナツというのもあるので、焼きで考えていくと、とても良いんじゃないかなと思います。

写真でも見ましたが、見た目もかわいくて、グルテンフリーということで素材も工夫されていて、良いなと思いました。米粉も実際、今道の駅でも地元産の米粉パンがあるので、そういったものを使ったらまた、オリジナルのドーナツができるので、良いなと思っています。そして今、ミスドもまた「もっちゅりん」とかで流行ってますし、幅広く色んな方々に愛されている商品なので、すごく良い視点だなと思ってます。水俣の「おるがんと」さんが、6月~7月頃にドーナツ店をオープンするんですよね。そういったのもあるんですけど、おるがんとさんは全然好きに作ってくださいとのことだったので、そういったことはあまり気にせずにやっても良いのかなと思っています。「ドーナツ被り」があるなとか気にされなくても良いというのはお伝えしておきます。そして、味は色々と水俣茶、不知火とあるんですけど、それ以外でも通年をとおして、他にも季節のものとか使ったら、1年かけて色んな味が出せるので、そういった面でも季節感を出せるので、良い案だなと思いました。

続けて、全体を通しての、館長様からの所感及び指導助言です。以下はその要旨です。

今、3人で意見交換をしたところですが、商品開発につながるアイディアですね。そこらへんがですね、今のドーナツは、かなり実現の可能性が高いかなと。味も色々変えられるし、受ける商品になるんではないかなという印象を今持っています。ただ、私どもの厨房では、匂いが色んなものに着くことから、揚げることができないので、焼くという方法でならばやれるのではないかなということですね。

その次に、2番手につけたのが、抹茶と甘夏のムースですね。こちらも非常に一般受けしやすいのと、技術的にいけそうな感じですね。4つご提案いただきましたけれども、今の2つがですね、今のところ私どものなかでは、良い印象を持っているところでございます。

最後は、生徒会書記の生徒より、生徒代表謝辞が行われました。

生徒たちの創意工夫に富んだ商品案と、そのプレゼンにおける粘り強さにより、4商品の提案のうち、なんと半数の2商品もの案に対して、今後の商品化につながる可能性があるという示唆をいただきました。

今回は残念ながら採用までは至り得なかった「ザッハトルテ」と「クレープ」担当であった班の生徒たちも、非常に多面的な角度から研究、そしてプレゼンをしてくれましたので、今後ますます伸びていくであろうその探究力を生かして、今回のプレゼンで商品化の対象となった「ドーナツ」と「ムース」の班に合流し、従来の班の生徒が持つ探究心と合わせて、全生徒で主体性を持ってその力を遺憾なく発揮してもらい、商品化という夢(願い)の実現のために精進してほしいと思います。

今回の講師招へい事業は、受講・提案した生徒たち、そしてその案に基づいて試作品の考案・準備をしてくださる道の駅の講師の先生方の双方が、新たな「宿題」を持ち帰る形となった、共同開発ならではの、次につながる商品開発の提案プレゼンテーションでした。

今後は、「ドーナツ」と「ムース」に関するより詳細な検討会・試作、そして販売開始目標時期である秋口に向けて突き進んでいくことになります。

大変お忙しい中、私たちのためにご来校いただきました、道の駅みなまた・Shop&Cafeミナマータの皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

定通総体本番

6月8日(日)ついに定通総体の本番日がやってきました。

雨天の出発でしたが、協力して荷物をバスに積み込みます。

熊本市の湧心館高校では、バドミントン競技があります。こちらも雨で大変ですが、協力して荷物を降ろします。

体育館2階の卓球場スペースをお借りして、本校の控えスペースを作ります。

そして、開会式です。

バドミントンは開会式後、まずは男子の部のダブルスからです。

男子の部のダブルスは2名1組が出場し、2名とも奮戦しました結果、初戦は突破しました。

続けて、女子の部のダブルスです。

女子の部ダブルスは、4組中まずは1年生ペア1組が先に出場し、とても良い試合展開を繰り広げ、見事にデビュー戦初勝利をあげました。その後の2年生ペアの1組も奮戦し、初戦を突破しました。

残る女子の部2組も奮戦し、練習の成果をよく出せた戦いができ、2年生ペアの1組はシード校とあたりましたが善戦し、惜しくも敗退しました。そして3年生と2年生のペア1組は堂々たる戦いで、次のステージにも進みました。

続けて、女子の部のシングルスです。

女子の部シングルスは、3名が出場し、いずれも初戦を制しました。

続けて、男子の部シングルスです。

2名が出場し、奮闘しましたが、男子枠の壁は厚く、惜敗しました。

続けて、先の1回戦でデビュー戦初勝利をあげて勝ち上がってきた女子ダブルス1年生コンビの準々決勝です。

健闘しましたが、ここで惜しくも敗退しました。しかし、1年生ながらもここまで勝ち上がってきたことは、とても立派です。試合後、両者とてもすがすがしい表情をしていたのが印象的でした。ベスト8です。

続けて、同じく初戦を突破して勝ち上がってきた3・4年生男子ダブルスコンビの準々決勝です。

昨年度から組んだ3・4年生タッグでの出場です。おかげさまでここまで勝ち上がりました。普段の練習時も工夫しながら熱心に取り組んでいました。その甲斐あり、準々決勝では大接戦の展開でしたが、惜敗しました。しかし、試合後の弁では、両者とても楽しめたということでした。ベスト8です。

続けて、先ほど勝ち上がった2年生コンビの女子ダブルスペアの準々決勝です。

大健闘の末、惜敗しました。今年度から編成した2年生コンビでしたが、練習時もとても工夫した取り組みをしていまいした。来年度が楽しみです。ベスト8です。

続けて、同じく先ほど勝ち上がった3年生と2年生の女子ダブルスペアの登場です。

またしても堂々たる戦いを制し、準決勝に進出しました。期待が高まります。

続けて、先ほど勝ち上がった女子シングルスの3名の登場です。

まずは4年生女子の生徒です。

会場は競技の性質上、窓を締め切ったうえで暗幕を張っていますので、真剣勝負の生徒たちはみんなたっぷりと汗をかきます。真剣な眼差しで汗をかきながら戦うこの先輩の姿も、後輩たちにとって、とてもかっこよく見えましたことでしょう。ここで敗退はしましたが、最上級学年として、その立場に恥じぬ見事な引退試合でした。ベスト16です。

そして2人目は、3年生女子の生徒2人のうちの1人目です。

大健闘の末、惜しくも敗北しました。ずっとバドミントンを続けてきた3年生ですので、練習のときから後輩の面倒もよく見てくれていた生徒です。こちらも後輩の良いお手本となる戦いぶりでした。ベスト16です。

そして、もう1人の3年生です。

エース級の実力を持っている生徒です。見事に勝利し、準々決勝に進出しました。

続けて、先ほど勝ち上がった期待の3年生・2年生コンビの女子ダブルス準決勝です。

大熱戦の末、準決勝戦を制し、とうとう決勝まで進出しました。

続けて、先ほど勝ち上がった3年生女子シングルスの準々決勝です。

手に汗握る大接戦の末、勝利しました。準決勝に進出です。

そして、ほぼ間髪入れず、この生徒の準決勝戦です。シングルスとしては本校の生徒で最後に残った生徒の戦いです。期待が高まります。

決勝進出をかけた対戦とだけあって、さすがに相手選手も強いです。そんな中でも、本校生徒として恥じぬ堂々とした戦いで粘りを見せてくれます。こちらも大接戦の末、最後は惜しくも敗れました。ベスト4です。

そして、いよいよ女子ダブルスの決勝戦です。泣いても笑ってもこれが最後の一番です。

対戦相手も、装いから相当の強さがうかがえます。かなりの上級選手のようです。

大健闘の末、ここで敗れ去りました。惜しくも準優勝です。しかし、とても立派な戦いでした。対戦後に、互いを称え合う様子がとても感動的でした。

バドミントン競技の、表彰式の様子です。

水俣高校は、女子個人シングルス3位、女子個人ダブルス準優勝、そして、団体としての女子総合優勝の成績でした。これにより、女子個人シングルス3位の生徒1名が全国大会への出場権を獲得しました。

続いて、熊本工業高校で行われた卓球競技の様子です。

卓球は男女ともにシングルスとして2名出場し、いずれも予選敗退しました。1・2年生ですので、来年、再来年とパワーアップして再挑戦してほしいです。

各種賞状及び優勝旗を手に、記念撮影をして、協力して荷物をバスに積み込みます。

限られた練習期間を経て、生徒諸君は学校の代表として堂々たる試合を展開してくれ、水俣高校のために活躍してくれました。仲間が出場しているときは、下まで降りて来て応援する様子等、それぞれの友情を垣間見ることもできました。工夫して作戦を立てて戦いに挑む姿は、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現しようとする立派な姿でした。

この日まで、運営に携わってくださった大会本部をはじめとする高体連、各学校の先生方、当日も休日でありながら審判等の運営に関わってくださった高校生のみなさん、生徒の移動に携わっていただいた水俣観光様、いつも応援してくださる保護者及び地域の皆様のおかげで、生徒たちは、またひとつ成長することができました。これからも、水俣高校定時制をよろしくお願いします!

定通総体選手激励会

6月6日(金)は、翌々日に迫った定通総体選手激励会が行われました。

教頭先生より、激励のお言葉をいただきました。教頭先生は、この2週間の練習期間において、定時制のすべての生徒と練習をしていただきました。これまでみんなと一緒に練習してきた期間がとても良い思い出になったともおっしゃっていただきました。

続いて、各種目代表者による決意表明です。本校からは、バドミントン(男子の部)、バドミントン(女子の部)、卓球(男子の部)、卓球(女子の部)に出場します。

会の最後には、全体の諸注意がありました。

その後、各種目に分かれて打ち合わせをします。トーナメント表の確認をします。

最後に、軽く練習した後、持参物の準備です。

明後日の会場はバドミントンが湧心館高校、卓球が熊本工業高校で開催されます。

スポーツ活動をとおして、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、明後日は学校代表としてしっかりと戦ってきます。

水俣高校定時制への応援を、よろしくお願いいたします。

みなまた物産展2025本番

5月31日(土)は、いよいよ「みなまた物産展2025」本番日となり、販売実習に参加してきました。

ついに始まりました。全員で協力して設営します。すべてはここから始まります。

屋号やPOPの位置を確認します。また、朝納品されたばかりの惣菜パン「シンPITAもち麦&照り焼き」及び「PITAもち麦&むね肉」のシール貼りをします。

お釣りの準備等、レジの最終確認をします。前後して、隣接ブースに到着された出水中央高校様とお互いに挨拶をしました。

開店時の、接客十大用語の斉唱をみんなでします。

「暑くなりそうですが、みんなで声を掛け合いながら頑張っていきましょう!」

全員一致団結!実習の成功を願います。

そして、いよいよ開店です。高々と号砲が打ち上げられました。最初のお客様を温かくお迎えして実習がスタートします。

POPをもってPR「こんにちは~水俣高校です。心を込めてお迎えしています。どら焼き、シンPITAパンはいかがですか~。」「わぁ~美味しそう!いただきます。」「お茶の風味をお楽しみください。」

どら焼きを中心に、手にとっていただける嬉しさを実感します。

1年生は初参加ですが、落ち着いた接客態度にビックリです!

本校の先生方及び卒業生並びに保護者の皆様も応援に駆けつけてくださいました。

「水俣産の甘夏ピールを練り込みました。」「甘夏あんって珍しいね。冷蔵庫で冷やしても美味しいの?」

「お土産にも買って帰ろうか!」

ありがたいお言葉が飛び交います。

残りわずかとなり、閉店までラスト1時間弱を残して完売しました。ありがとうございます。

後片付けも協力して行います。

最後は、隣のブースの出水中央高校様に挨拶をして終了です。

当日は、真夏日のような炎天下の中で熱中症が心配でしたが、皆本当によく頑張りました。声を枯らしてお客様の呼び込みをする者。足の痛みをこらえて立ち続け、自分の役割を全うする者。それぞれが主体的で高い探究心を持って取り組んでくれました。この実習をとおして、生徒の新たな一面を垣間見ました。

今回の成果と課題については、今週の課題研究や総合実践の授業のなかで、しっかりと振り返りをしていきたいと思います。

とても良い機会をいただいた水俣商工会議所のみなさまをはじめ、多くの協力企業の皆様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

物産展販売実習準備

5月29日(木)は、2日後にせまった「みなまた物産展2025」に出店させていただく準備をしました。

本日は、おなじみ「水定どら焼き」のラベルシール貼りをします。1年生は初めてですので、先輩が優しく教えます。

共同開発でお世話になっているONITSUKA日昭堂様、いつもありがとうございます。頑張って販売します。

エコパーク水俣で開催される「みなまた物産展」では、どら焼きのほかに、Pan工房ベーグル様との共同開発惣菜パン「シンPITAパン」も販売します。「水定どら焼き」は1個各220円、「シンPITAパン」は1個各300円で販売予定です。

水俣高校定時制商業科は、31日(土)のみの販売実習になりますが、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

物産展当日は、店舗番号「50番」の場所に、上記「もえぎ色」の幟旗及び生徒が着用しているこの法被を目印に、ご近所お誘いあわせのうえ、お越しいただければ幸いです。生徒たちが心を込めて接客いたします。たくさんのご来場を、心よりお待ちしております。

スポーツ活動

5月26日(月)からの2週間は、生徒は毎日スポーツ活動に励んでいます。

6月8日(日)は、熊本市で定通総体が行われます。本校からは、バドミントンと卓球に出場します。

練習では、対戦相手を変えながら相手の動き分析することで、探究する力を育み、主体的な学びで「一勝一勝して、次のステージに進出する」という夢(願い)を実現するために頑張ります。

物産展販売実習練習

5月23日(金)は、一週間後にせまった「みなまた物産展2025」に出店させていただくにあたり、全学年で販売実習の練習をしました。

まずは、最上級生を中心とする生徒会執行部が前方で先導する形で、接客十大用語の唱和を、生徒全員で行います。

その後、(1)会場設営、(2)道具出し、(3)お釣り計算、以上の各役割分担別に分かれて準備します。

そして、いよいよ実習の練習です。(ア)来客役、(イ)接客・会計、(ウ)商品ボード持ちの3種に分かれて練習します。概ね全員がこの3つをこなせるよう、役割を変えて3回転します。

1年生は初めてですので、先輩が優しく教えます。

共同開発でお世話になっているONITSUKA日昭堂様、いつもありがとうございます。頑張って販売します。

エコパーク水俣で開催される「みなまた物産展」では、どら焼きのほかに、Pan工房ベーグル様との共同開発惣菜パン「シンPITAパン」も販売します。「水定どら焼き」は1個各220円、「シンPITAパン」は1個各300円で販売予定です。

水俣高校定時制商業科は、31日(土)のみの販売実習になりますが、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

物産展当日は、店舗番号「50番」の場所に、上記「もえぎ色」の幟旗及び生徒が着用しているこの法被を目印に、ご近所お誘いあわせのうえ、お越しいただければ幸いです。生徒たちが心を込めて接客いたします。たくさんのご来場を、心よりお待ちしております。

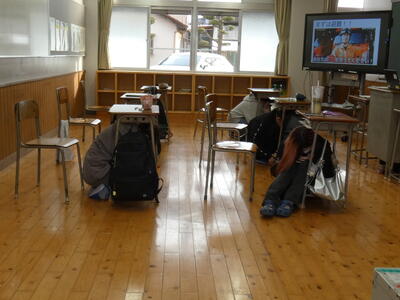

防災教育

5月23日(金)は、防災教育が実施されました。

水俣市総務企画部危機管理防災課の皆様のご協力のもと、こらからの大雨、台風の季節に備えての防災意識の向上を図るため、防災教育を計画しました。

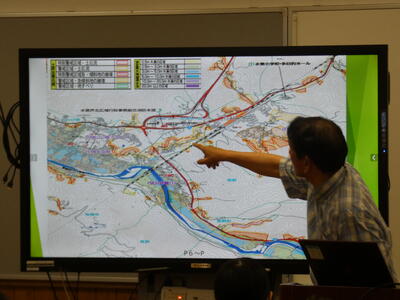

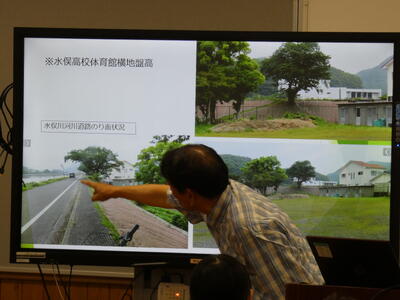

水俣地域の防災全般について、水俣市防災士部会の講師の先生からは、水俣市防災ハザードマップを用いて、身近な場所の写真も交えながら、わかりやすく説明をしていただきました。

講義の合間には、ちょっとしたレクリエーションもありました。

続けて、熊本県防災士アドバイザーの先生からは、避難所に持って行く物、避難所での体調管理等を教わりました。

とにかく、明るいうちから早めに避難することを心がけることが大切です。

最後に、生徒会副長から立派な謝辞がありました。

災害時に適切な判断力を養うためにも、本日教わったことを自分が住んでいる地域の実情に則して考えながら、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための生命を守っていくことが何よりも大切です。

生徒は、とても真剣な眼差しで受講していました。

水俣市総務企画部危機管理防災課の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

交通安全教室

5月9日(金)は、水俣自動車学校様のご協力のもと、同校で交通安全教室が実施されました。

1限目は、座学「令和6年11月1日道路交通法の改正」について学びました。

自転車の危険な運転として、運転中のながらスマホ・酒気帯び運転及び幇助に対して新しい罰則が整備され、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられ、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。そして、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が設けられ、違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、自転車の提供者に対しても、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せれることになりました。

さらに、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、改正道路交通法施行前から罰則として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

こんな運転も禁止です。

・傘さし運転(5万円以下の罰金)

・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全に必要な音又は聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)

・二人乗り(5万円以下の罰金)

・並進運転(2万円以下の罰金)

そして、自転車が第一当事者となった交通事故において、自転車が酒気帯び運転していた場合の死亡・重傷事故率は、飲酒していない場合の15.9%と比較して29.5%と、約1.9倍もの差があり、極めて高いことが分かります。

そのような中、自転車運転者講習制度というものがあります。自転車乗用中に信号無視等の危険行為で3年以内に交通切符等による取締り、または交通事故を2回以上反復して行った場合、公安委員会からの受講命令が下ります。3ヶ月以内の指定された期間内に受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せらるのです。

そこで、「守ろう!自転車安全利用五則」の確認がありました。

その1:自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

その2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

その3:夜間はライトを点灯

その4:飲酒運転は禁止

その5:ヘルメット着用

最後に、青切符の取り締まりについてのお話がありました。

改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性がある違反行為に対しては、重点的に取締ることとされています。

2026年4月1日施行されるこの罰則としては、

・携帯電話使用等…12,000円

・信号無視…6,000円

・逆走・歩道通行…6,000円

・二人乗り…3,000円

・二台以上の横並び走行…3,000円

・ピスト自転車運転(ブレーキなし)…5,000円

本校定時制でも、自転車通学の生徒がいますので、気を付けていきたいと思います。

2限目は、体験学習「飲酒体験・夜間視力」について学びました。

飲酒体験ゴーグルを着用して、講義室内の指定された経路を歩きます。生徒曰はく、目がグワングワンするということでした。

視界が歪んでふらふらして、歩くのがやっとだという生徒もいました。飲酒運転で事故が多いのも分かった気がしたという感想を書いてくれていました。

その後、夜間視力の測定がありました。

明順応と暗順応の測定です。夜間での見え方が全然違うようです。最初は真っ暗で何も見えなかったのが、だんだんと目が慣れてくるようです。生徒からは、今後強い光をいきなり夜間に見ないよう気を付けたいという感想がありました。若い生徒たちにとっては、大変貴重な経験でした。

3限目は、本来であれば、教習場に出て、夜間特性等の学習をする予定でしたが、雷雨と強風のため割愛となりました。

最後は、自動車学校の副校長先生より講評をしていだき、その後生徒会副会長より、「私は自転車を使うことが多いので、今日改めて知った交通ルールをしっかりと守って利用しようと思いました。飲酒体験では普段見ない視界でまっすぐ歩くことが難しく大変だと思いましたが、貴重な体験をしたので、もっと目を大切にしようと思いました。本日は本当にありがとうございました。」という立派な謝辞がありました。そして、参加生徒一人ひとりに、水俣自動車学校様よりウエットティッシュと懐中電灯をいただきました。ありがとうございました。大切に使わせていただきます。

生徒諸君が、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するために、何よりも大事な生命を守るための交通安全教室を、水俣自動車学校様の温かいご指導のもと、本年も開催することができました。本当にありがとうございました。

生徒会関係行事

4月25日(金)は、生徒会関係行事が実施されました。

まずはじめに、各種委員会です。あらかじめ取っていた各生徒の希望をもとに、学年を混ぜて5つの委員会に割り振り、各部屋に移動して活動目標等を決めました。

その後、再び多目的室に集合し、生徒会執行部(三役)及び各種委員長のあいさつがありました。そして、各委員長より活動目標の発表がありました。

体育委員会からは、「(1)親睦を深める生徒交流会の実施。(2)体育にのぞましい服装で参加し、体力づくりをしよう!」以上二つの目標が発表されました。

文化委員会からは、「行事を通して生徒同士の仲を深め、充実した学校生活を送る。」という目標が発表されました。

図書委員会からは、「(1)年間6冊借りる。(2)夏休みや冬休み前に何冊か借りてもらう。(3)おすすめの本の紹介。(4)クロームブックのクラスルームのページで感想などを投稿できる所を作って皆に読んだ本を紹介してもらう。」の四つの目標が発表されました。

保健委員会からは「(1)石けんの補充。(2)保健だよりの作成。(3)こまめな手洗い。」という三つの目標が発表されました。

環境委員会からは、「(1)環境美化週間の各クラスごとの得点平均を10点あげる。(2)環境教育の講話のテーマをメンバーで考える。(3)コンタクトレンズケースを6回満杯にする。」の三つの目標が発表されました。

続けて、生徒全体での年間生活目標を、全生徒がそれぞれ考え用紙に記入します。参考となるよう、生徒会長が昨年度例を説明してくれます。用紙は一旦集めて、集約します。

全生徒から提出された年間生活目標案の板書をして、比較的多い意見を採用し、今年度の全体の目標としました。以下の通りです。

「(1)学習面…集中して話を聞く。(2)生活面…早寝、早起きをする。(3)行事面…行事に積極的に参加する。」

続けて、6月に行われる定時制・通信制の総体に向けた種目決めが行われました。

昨年までの例としては、本校定時制からはバドミントンや卓球等に参加しています。今年は、どの競技に出場したいか等、生徒は希望を用紙に記入します。割り振りは、集約してから後日、改めて連絡することとしました。

今回も、生徒会役員が中心となって企画及び議事進行をこなしてくれました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための取り組みが着々と進んでいます。

各種委員会の新委員長も5役決まりましたので、これに執行部の4名を加え、いよいよ本格的に本年度の生徒会活動が開始されました。本校定時制生徒の今後の活躍にご期待ください。

身体計測及び新体力テスト

4月22日(火)は、身体計測及び新体力テストが多目的室・教室及び柔道場・体育館で実施されました。

まずは、多目的室で説明を受け、学年ごとに身体計測から始めます。

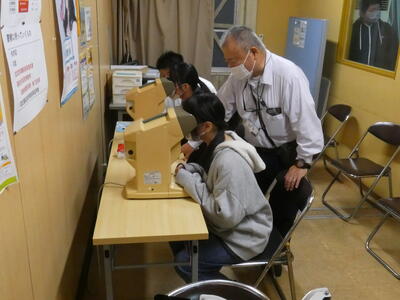

写真は、視力及び聴力の検査風景です。

身体計測が終わった学年から柔道場に移動し、新体力テストにのぞみます。

本日実施した種目は、握力、立ち幅跳び、上体起こし、長座体前屈の4種です。協力して行います。

4つの学年が、スムーズに種目移動をして、滞りなく実施できました。

終了後は体育館に移動します。反復横跳び、ハンドボール投げが実施されました。

反復横跳びは、3本の縦白線を、20秒以内にどれだけまたぐことができるかのテストです。左右に動きながら自分で数えます。素早い動きでみんなよく頑張ります。

ハンドボール投げは、体育館の横幅およそ30メートルの間で、どれだけ遠くへ投げることができるかのテストです。最初は練習をしてから、これも交代で投げます。見る人は、ボールが落ちる位置を見逃さないように気を付けます。

次回は、20mシャトルランを実施する予定です。次回は結構体力を使うので、生徒はしっかりと備えてのぞむことになります。今日もとてもよく協力してできました。次回も頑張ります。

一般職業適性検査(1年生)・LHR

4月18日(金)は、1年生のみ、進路学習「一般職業適性検査」をしました。

その後、各学年は、クラス単位で裁量のLHRを行いました。

各学年とも、前半は個人シートの記入やクラスの係決め等をしました。

後半は、レクリエーションや各種作業等、各々の活動時間でした。

みんなとても仲良く活動が出来ていたようです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、各クラスとても趣向を凝らした内容で探究心を培っていました。

防災避難訓練

4月16日(水)は、防災避難訓練が実施されました。

まずはじめに、各クラスでスライドを使って避難時の心構えについて確認します。

その後、訓練地震発生の放送が入り、机の下に身を隠します。

続けて、シェイクアウト訓練として、避難指示の放送に従って避難訓練開始です。上履きのまま避難します。

あらかじめ指定された避難経路で、正面の駐車場に移動します。

避難完了、点呼確認です。その後、講評がありました。生徒たちの落ち着いた速やかな動きを高く評価していただきました。

終了後は、避難時に上履きのまま屋外に出ていたため、雑巾でしっかりと上履きを拭いて教室に戻ります。

本日訓練をした4月16日は、忘れてはならない熊本地震の本震の日から丸9年の日でした。

今回の防災避難訓練を通して、マニュアルに則った災害時の一連の動きを各々が考えて行動することによって、探究する力を育み、主体的な学びができたようです。夢(願い)を実現するためにも、生命があることが何より大事だということを改めて考えさせられた1日でした。

来月には、実際に講師の先生方を招いての防災教育が実施される予定です。今回の各自の動きを今一度振り返り、来月の防災講演会に臨んでほしいと願います。

生徒会歓迎行事

4月11日(金)に、生徒会歓迎行事が行われました。

生徒会歓迎行事は、生徒会役員が中心となって全校生徒で新入生を明るく迎え入れる行事です。

はじめに、生徒会長より歓迎のことばが述べられました。

「学校行事や授業は、学校にいる今しか参加することができないものばかりです。悔いのない満足できる学校生活を送ることを祈っています。」

不安を抱える1年生の背中をそっと押すような前向きなメッセージを伝えてくれました。

1年生が自己紹介をしました。

全校生徒の前に立つということもあり少し緊張した様子でしたが、笑顔で「よろしくお願いします」と伝えると、上級生たちも一人ひとりに温かい拍手を送りました。

次に、生徒会役員より1年間の生徒会行事の紹介が行われました。

生徒総会や委員会活動、文化祭、バドミントン大会など、バラエティに富んだ数々の行事について昨年度の写真とともに概要を説明しました。

生徒会役員からは「みんなで楽しく有意義な行事にしていきましょう」と呼びかけがありました。

前半の最後には、本校の校歌紹介がありました。

卒業してからも心に残り続ける校歌。歌詞に込められた思いをしっかりと噛みしめながら歌います。

後半はグループに分かれて自己紹介を行いました。

あらかじめ作成した自己紹介シートを持ち寄り、好きな食べ物や趣味、楽しみにしている学校行事などを共有しました。

意外な共通点を発見できたり、学年を越えて交流できたりと、仲間たちとともに楽しく充実した時間を過ごすことができました。

最後に、今回の歓迎行事の準備や進行に携わった生徒会役員の皆さんに、全校生徒から拍手を送りました。

自分たちの手でより良い学校行事を作り上げていくということを、生徒会役員の皆さんが歓迎行事を通して示してくれました。

生徒の皆さんには仲間とのかけがえのない時間を大切に過ごすとともに、本校定時制の主役は「皆さん自身」であることを忘れずにいてほしいと思います。

オリエンテーション2日目

4月10日(木)は2日目のオリエンテーションが行われました。

この日は生徒指導部、人権教育、ISOの取組、すぐーる、保健部、教育相談に関するお話がありました。

生徒指導部からは、学校生活を送る上でのルールや校則についての説明が行われました。みんなが心地よく安心して過ごせる学校にするため、上級生も改めて一つずつ丁寧に確認しました。

人権教育に関して、本校の生徒会長が水俣高校定時制「いじめを許さない宣言文」を全校生徒の前で読み上げました。まさに題名のとおり「いじめを許さない」という覚悟をうかがわせるような、堂々たる宣誓でした。

ISOの取組については、環境の係より、校内に設置されている5か所7種類のごみ箱と分別の仕方などについての説明がありました。「環境首都」とも呼ばれるこの地で学ぶ生徒として、主体的に環境保全に取り組む姿勢を周囲に示していってほしいと思います。

「すぐーる」は、一昨年度より県立高校において導入された学校・保護者間連絡アプリで、担当者から登録方法や使い方についての説明がありました。

保健部からは、今年度行われる各種検診や教育相談、カウンセリングに関するお知らせがありました。いろんな悩みを抱える時期ですので、困ったときには遠慮なく我々に相談してほしいと思います。

2日間のオリエンテーションを終え、明日から本格的にスタートする学校生活に向けて各クラスで最終確認を行いました。

前日に引き続き、生徒たちはこの日も終始立派な態度でオリエンテーションに臨んでおり、とても良いスタートダッシュを切ることができました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための1年間がいよいよ始まりました。令和7年度も水俣高校定時制をよろしくお願いいたします。

オリエンテーション1日目

4月9日(水)は年度初めに伴う、全学年共通のオリエンテーションが行われました。

昨日は、昼に1年生が入学式、夕方から2・3・4年生が始業式でしたので、今日が初めて全学年がそろったことになります。昨年度から、オリエンテーションは2日間に分けて実施することとなりました。

1日目の今日は、教頭先生よりお話をいただいた後、教務部・進路指導部・商業科そして図書の説明がありました。

教務部からは改めて、単位制に関する説明及び考査日課に関する説明がありました。

進路指導部からは新しい就職応募書類等の説明がありました。

商業科からは、各種検定試験に関する説明及び販売実習等の紹介がありました。

図書の係からは、本の貸し出しに関する説明がありました。今年度も全日制の図書室の本も積極的に借りるよう呼びかけがありました。今後も、移動図書はやってくださる予定です。

休憩後は、クラス写真及び個人写真を撮影し、避難経路の確認をしました。その後、各教室に分かれてLHRが行われました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための新しい学年での学校生活が始まりました。

今日のオリエンテーションでの聴く態度は立派でした。特に1年生は緊張の一日でしたが、やさしい先輩たちが少しずついろんなことを教えてくれるはずです。明日も引き続き頑張ってほしいと願います。

新任式・1学期始業式

4月8日(火)は、定期異動に伴う令和7年度の新任式及び1学期始業式が、定時制多目的室で行われました。

〇新任式

今年度は、定時制には3名の先生方が赴任されました。また、全日制と兼務の先生がお一人着任されたことも併せて、校長先生からご紹介があった後、新着任の先生方よりお一人ずつごあいさつをいただきました。

その後、生徒会長より歓迎のことばが立派に述べられました。「新しい環境でのスタートとなり、不安なこともあるかと思いますが、先生方がすぐに学校に馴染めるよう、私たち生徒もお力になれればと思っています。」といった相手方の立場に立った、人の気持ちを慮る内容のあいさつでした。相手を思いやる気持ちがあればこそ、自分自身の成長にもつながっていくことでしょう。生徒会長はみんなのリーダーとして、他の生徒の模範となる、こんな風に成長してほしいという、まさにお手本のような存在です。

そして、新着任の先生方にとっても楽しみにしておられた、生徒たちとの初対面ということになります。

生徒のみなさんは、こらから先生方とたくさんの思い出を作ってほしいですね。

〇1学期始業式

引き続き、1学期始業式が行われました。

校長講話では、「探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現する生徒の育成」という昨年度に引き続く今年度の教育スローガンについてお話がありました。以下はその抜粋です。

考えながら自ら動けるように、今年度もこのスローガンを掲げました。全日制では、半導体情報科と建築科が新たに「科」として新設されました。新しい水俣高校を「リニューアル水高」という合言葉でもって、一日一日今日は何に取り組むべきかといったことを考えながら過ごしましょう。先月の3学期終業式では、「始」の話をしました。みなさんは、この春休みの期間に、何かを始めましたか。そして、始めただけではいけません。「続ける」ことが大切です。継続は力なりの「続」です。

ここでアインシュタインが残した言葉を紹介します。「Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.」訳すると、「失敗したことがないということは、新しいことに挑戦したことがないということだ。」となります。

新しい1年の始まりです。何かを続けたことで「良かった」と思える、そんな1年にしてほしいと思います。

最後に、皆さんにある歌の一節を紹介します。

「願いよ叶え いつの日か そうなるように 生きてゆけ」

以上が校長講話の概要です。

式後は、教頭先生より主任主事の紹介及び学級担任・副担任の紹介がありました。その後、各部より連絡がありました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための新年度がスタートしました。

毎日通っているこの学校には、夢を実現するためのヒントがたくさんあります。経験豊かな先生方を頼り、今年度もたくさんのことを学んでいってほしいですね。

入学式・初顔合わせ会

4月8日(火)令和7年度の入学式及び初顔合わせ会が実施されました。

〇入学式