学校生活

探究学習(オリエンテーション等)

1月30日(金)は探究学習(オリエンテーション等)が実施されました。

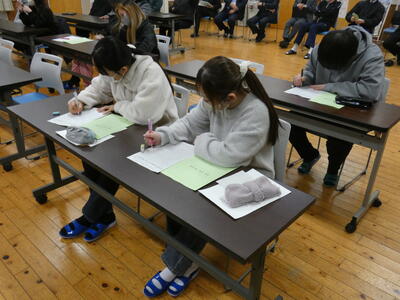

1・2年生全員が、総合的な探究の時間の取り組みとして、昨週の導入回に引き続いて探究学習に励みます。

2つの学年を縦割りで3つの班に分けて行います。まずは、先生の説明を受けます。

「もしあなたが広報の会社から市役所に出向した水俣市のPR担当者なら、何をPRする?」これが今年度の探究テーマです。

まずは、軽く自己紹介をします。各学年が混同された班ですので、お互い初めて知る相手の素顔の部分が垣間見えます。

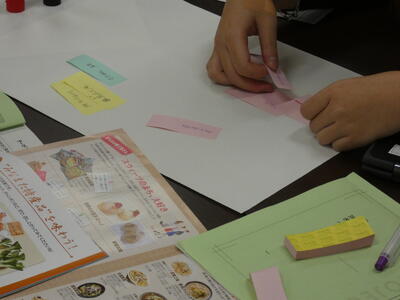

引き続き、各班ごとに分かれて作業をします。水俣市のPRポイントをフリーペーパーやタブレット端末を用いて調べます。調べたことを元に、ブレーンストーミング形式で付箋に記入しながらA3用紙に貼り付けていきます。

生徒の皆さんには“広報の会社から市役所に出向した水俣市のPR担当者”になってもらい、第2・3回の活動では水俣市のPRポイントのリサーチとプレゼンテーマの話し合いを行いました。「まずは知ってもらうことかな」「水俣市に求められるものは…」意見を出し合う様子は、さながら本物の社会人のようでした!どんなプレゼンになるのか楽しみです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、協力して学習に励む姿が見られました。

探究学習は、あと9回の作業時間を経て、3月19日(木)に発表会を実施する予定です。

探究学習(導入)

1月23日(金)は、探究学習(導入)が多目的室において実施されました。

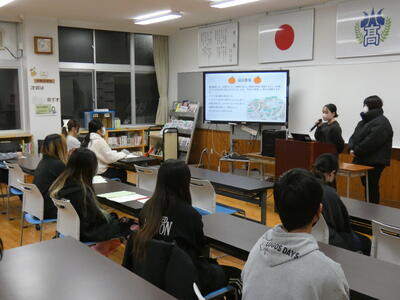

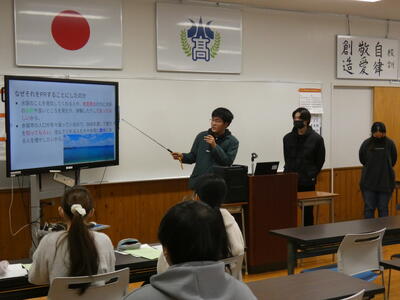

この日は、全学年が集う総合的な探究の時間としては最後の日です。探究学習とは一体何をするのか。特に1年生は初めてなので「百聞は一見に如かず」ということで、まずは卒業予定者である3・4年生から1・2年生へ向けて、昨年度に発表した水俣PRの探究学習スライドを元に、約1年振りの再発表をしてもらいました。

まずは、旧1班の発表からです。

旧1班は、「ここがアツい!!水俣の魅力探し旅~~~」と題して、2名の生徒が発表しました。

水俣市のPRするポイントを3つに絞り、①から③までの水俣市のロードマップの紹介をします。スタートとゴールを決めて水俣の良さを詰めてみました。

①は恋人の聖地です。恋路島の見える親水公園の一角にあり、戦のために海を渡った若き武将と、夫の無事を祈り続けた妻の恋の物語が伝えられる島です。この恋路島を見守るようにハートのモニュメントが立っています。水俣市にある唯一のデートスポットです。

続けて、エコパークみなまたです。水俣湾の埋立地に作られた、広さ41.4ヘクタールの敷地を持つ公園です。気軽にスポーツを楽しむことができる遊具広場やスポーツ施設、日本庭園などの景観を楽しむことができるバラ園や竹林園、水俣の特産品が購入できる物産館や、レストランなどいろいろな施設があります。

②は初恋通りです。平成11年(1999年)46歳の若さで亡くなった村下孝蔵の代表曲「初恋」は彼が水俣で過ごした中学生時代の淡い体験が元になったといわれています。この町が村下孝蔵ゆかりの地であることをアピールして地域活性化を図ろうと、「ふれあい一番街商店会通り」を「初恋通り」と名を改め、一角に「初恋」のレコードジャケットにある少女の像を設置しました。

③は福田農場です。福田農場とは、地域の人、モノ、環境を活かし、地域の未来に貢献するという目標をかかげ1960年に設立されました。九州、不知火の美味しい恵みが堪能できます。スペイン風の建物が魅力的です。レストランでは地元の食材をふんだんに使った料理が提供され、なかでもパエリアが人気です。柑橘類の栽培が盛んで、季節によってみかん狩りなどに参加できます。

続けて、湯の児温泉です。約1900年前に景行天皇が「湯の児」と名付けたと伝承され、亀が傷を癒していたため温泉が発見されたと伝説のある古湯です。源泉かけ流しのお湯は弱アルカリ性、炭酸泉の別名美人の湯と呼ばれ、湯上りはつるつるお肌になると言われています。他にも季節ごとの地元の海鮮、熊本県産の豚肉や芦北牛などのこだわりの食材を使った料理、60種類以上のバラエティ豊かなバイキングが味わえます。更には3タイプから選べる客室もあり、旅のスタイルに合わせてこの湯の児温泉を贅沢に楽しめます。

なぜPRすることにしたのかについてです。

水俣市は狭いように見えて、思ったよりも広いです。

そのため、水俣市全体になにがあるか、何が有名なのかが水俣市民でもわからないことだらけのため、私達水俣市民でも、わかりやすいロードマップを作ったら、一緒に水俣市について知っていけると思ったからです。

最後に、水俣市にどのような効果をもたらすかについてです。

・観光や経済の活性化

→観光資源(エコパーク水俣、バラ園、温泉など)を活かした戦略を立てることで、観光客の増加や地域経済の発展につながります。特に恋人の聖地などをPRすると、カップル層の誘致も期待することができます。

・環境モデル都市としての発展

→水俣市は公害からの復興を得て環境保全の取組を進めてきました。ロードマップによって環境政策の方向性が示され、エコなまちづくりが可能になります。

次は、旧2班の発表です。

旧2班は、「水俣の環境について」と題して、3名の生徒が発表しました。

まずは、サラダ玉ねぎの良さからです。玉ねぎの成分は、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあり、疲労回復、肩こり 疲労回復に効くといわれています。また、サラダ玉ねぎは食べるとみずみずしく、シャキシャキとした食感が特徴で辛味が少なく食べやすいです。ちなみに、3月中旬〜収穫でき(普通は5月〜6月)化学農薬や化学肥料の使用が少ないため、より安心安全で人にも土にも優しいです。

続けて、蜂楽饅頭についてです。名前の由来は、初代社長が養蜂業を営んでいたため、「何か蜂蜜を使った商品を」と考えたからだそうです。あんこの種類は黒あんと白あんの2種類です。価格は1個120円です。

次に、水俣市の主な交通手段についてです。肥薩おれんじ鉄道線は、熊本県八代市の八代駅から鹿児島県薩摩川内市の川内駅に至る肥薩おれんじ鉄道の鉄道路線です。みなくるバスは、熊本県水俣市を産交バスが運行するコミュニティバスの愛称であり、水俣市全域を対応しています。水俣タクシーは、古くから水俣市での交通や観光などで利用されています。

そして、水俣市のキャラクター「エコバラちゃん」が活躍・宣伝している、水俣の新しいシンボルスペース「エコパークの遊びの森」についてです。こどものみなさん楽しくあそべます。

最後は、湯の鶴温泉についてです。湯の鶴温泉には6っ箇所の施設があり利用は、100円から500円と様々です。水俣市内から車で15分で行けます、秋には紅葉がとても綺麗です。川には鯉が泳いでいます。5月には蛍が飛び交い自然豊かな環境に触れ合える温泉地です。

「旧2班のまとめ」です。

「まとめ」1

・水俣市は、豊かな自然環境と多くの楽しい場所がある地域です。この環境の中で、育てられた野菜、農産物、特に今回PRした「サラダ玉ねぎ」や地元の名物である「蜂楽饅頭」は絶品です。

「まとめ」2

エコパーク水俣の「エコバラちゃん」、「湯の鶴温泉」など、訪れる人々を楽しませる要素がたくさんあります。

水俣市は環境を考えた交通機関も整備されています。

このPRで水俣市の環境の良さが伝わり観光客の増加などの効果が出たらと思っています。

そして、最後の発表班は、旧3班です。

旧3班は、「水俣の自然~環境~」と題して、3名の生徒が発表しました。

水俣の湯の児やヒメタツ、沢山の自然、水俣の魅力についてPRすることにしました。

水俣には、沢山の魅力があり今回はその中で「海でのアクティビティ」「宿泊施設の一例」についてご紹介したいと思います。

まずは、海でのアクティビティについてです。水俣には、ヒメタツという水俣で発見されたタツノオトシゴがいます。

そんな珍しい生き物と触れ合える場所が水俣の湯の児海水浴場で行われている水俣ダイビングサービスです。

水俣ダイビングは、初心者の方でも楽しめて沢山の生き物と触れ合える楽しいイベントです!

その他にも、カヌー体験やお子さんも楽しめる釣り体験などがあります!

そして、遊んだあとにゆっくりできる宿泊施設の一例の紹介です。

・料理

地元の海鮮や熊本県産の豚肉やあしきた牛などのこだわりの素材を活かして作っている。

・温泉

弱アルカリ性を使っていて、海に近いのでほのかに塩分を含んでいる。

・客室

旅のスタイルにあわせて3つ選ぶことができる。

・年齢層

ホテル予約サイト「じゃらん」によると、0〜1歳、4〜6歳の子供や50代以上の大人に多く利用されています。これを見ると子供連れやシニア世代に利用されていることがわかります。

このホテルでは海が近いのできれいな海を眺めながら宿泊することができます。

水俣の海がこんなにきれいなのは水俣市民がゴミ分別を徹底しているからです。

昔の過ちをまた繰り返さないように私達が積極的にゴミ分別をし、街や海、自然を守っているから自然豊かな水俣市が今もなお続いています。

ぜひ、自然豊かなきれいな水俣市を体験し感じてください。

なぜそれをPRすることにしたのかについてです。

水俣のことを発信してくれる人や、老若男女の方に水俣の自然や良いところを見たり、体験したりして知ってほしいから。

水俣市の人口が年々減っているので、SNSを通して魅力を知ってもらい、住んでくれる人たちや水俣に観光に来る人を増やしたいから。

どのような効果が期待できるかについてです。

今の水俣市の人口は減少傾向にあります。

そこで、水俣市の楽しいところや自然をPRすることで、県外の人にも水俣の良いところを知って体験していただき魅力を再認識していただければ街は活性化し大きなお店や施設が立ち並ぶことで今よりももっと豊かになると期待できます。更に地域活性化でより魅力的な街になり、人口排出も減って外部から人が来て人口が今よりも増える効果が期待でき、実現できれば今よりもより良い水俣市になります。

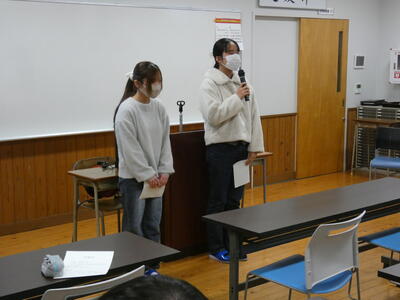

以上で、卒業予定者である3・4年生によるお手本の発表は終わりです。1・2年生より万雷の拍手が送られました。

その後は休憩を挟み、卒業予定者である3・4年生は、教室に戻り、次週に控えた学年末(卒業)考査のための準備に入りました。

1・2年生は、2つの学年を縦割りで3つの班にわけた形の、今年度新規に編成された班ごとに、まずはアイスブレイクタイムです。自己紹介と、カードをめっくて出たテーマに沿ったスピーチをします。

各学年が混同された班ですので、お互い初めて知る相手の素顔の部分が垣間見えます。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、協力して学習活動を楽しむ姿が見られました。

探究学習は、本格始動する次回から数えてあと11回の作業時間を経て、3月19日(木)に発表会を実施する予定です。

生徒会新旧役員交代式

1月23日(金)は、生徒会新旧役員交代式が実施されました。

まずはこの1年間、本校定時制のために活躍してくれた旧三役による退任のあいさつからです。この旧三役は全員が今春卒業予定の生徒ばかりです。これまで学校のために本当にありがとうございました。この生徒会経験が、今後の人生に大きく役立つことと思います。

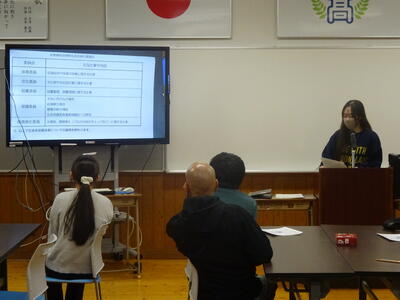

続けて、新三役への委嘱に移ります。

先日の投開票の結果を踏まえ、会長・副会長・書記の計3名が新たに生徒会三役として選ばれました。

校長先生より委嘱状が手渡されます。

新三役は、全員が新しく生徒会執行部に入った生徒たちばかりです。これまでの学校生活上における信頼から信任を得たものです。

新しい体制のもと、1年間の様々な行事に、この新三役が引っ張っていく形での運営となりますが、広い意味では「生徒会」とは生徒全員が会員の組織ということになりますので、全生徒が力を合わせて、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、行事の成功や学習活動に励んでいってほしいと願います。

主権者教育

1月16日(金)は、主権者教育が実施されました。

まずは、一票の価値、重さについてについて考えてみます。

○18歳選挙権に対してどう思うか?※対象:高校生

賛成36.0%、反対23.1%、わからない・どちらともいえない40.9%(出典:宮崎県選挙管理委員会)

○反対する理由(複数回答)

政治や選挙に関する知識がないから62.9%、18歳はまだ十分な判断力がないから59.4%、どうせ投票に行かない人が多いから42・5%、年齢を下げても政治は変わらないから34.8%、まだ社会に出ていないから25.7%、忙しくて投票に行けないから8.1%、その他7.7%(出典:宮崎県選挙管理委員会)

一方で、大阪都構想をめぐる住民投票(2020)では、10代・20代の投票が注目されました。

選挙=日本の将来を決めることなのです。

○一票の価値について、一票の値段を様々な面から考えてみます。

①1年間の国家予算で、65歳以上を対象とした事業は、65歳以上の国民1人あたり約126万円使われています。

②1年間の国家予算で、65歳未満を対象とした事業は、65歳未満の国民1人あたり約58万円使われています。

☆若者の一票の価値(お年寄りと若者に掛けられているお金の差)はいくらでしょうか?

答えは、①-②=約68万円です。

さらに考察を深めます。

①1年間の国家予算は約100兆円で、選挙は3年間に一回あるとして、一回の選挙で「300兆円の予算のゆくえ」を決める計算となります。

②日本の有権者は、約1億0000万人です。

☆国民1票の価値はいくらでしょうか?

①÷②=約300万円です。

ではなぜ国は、若い人に投票に行ってもらおうとしているのでしょうか?

○2014年の衆議院議員選挙における投票率の比較です。

60歳代・・・約68%、20歳代・・・約32%、すなわちそれは、60歳代・・・約1250万票、20歳代・・・約390万票、つまり若者層と高齢層とでは、約3倍の差があったのです。

○2017年の衆議院議員選挙における投票率の比較です。(前年の2016年より、選挙権年齢が18歳に引き下げ)

60歳代・・・約72%、20歳代・・・約34%、10歳代・・・約40%、すなわちそれは、60歳代・・・約1300万票、20歳代・・・約420万票、10歳代・・・約96万票、18歳と19歳が含まれたことで、若者層と高齢層とでは、約2.5倍の差に縮みました。

○現在の人口比較です。

60歳代・・・約1850万人、20歳代・・・約1250万人、18~19歳・・・約240万人であり、20歳代と18~19歳を合わせると約1500万人いる計算です。

○若者と高齢者の現状です。

高齢者(60歳代)人口→1850万人、若者(18~20代)人口→1500万人、高齢者の人口は若者の人口の約1.2倍!

→投票率も高齢者の方が高い!!! すると当然政治家たちはどこの層に向けての公約を掲げるようになるか??

そう、高齢者向けの政策を掲げるようになると考えられます。高齢化の昨今、高齢層のための政策も大事ですが、未来ある若者の声を届けることも大切なことです。みんなの一票で国を動かしましょう。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるよう、この国の未来を自分のこととして捉え、考えていく力を身に付けてほしいと願います。

進路講話

1月16日(金)は、進路講話が実施されました。

本校でもご勤務いただいている、くまもとキャリアサポーターの緒方真美先生に、「社会人になるための心構え」と題して御講話をいただきました。

まずは、水俣・芦北管内の雇用情勢からです。水俣・芦北管内の求人数:86件以上あり、人手が足りないので外国人の技能実習生を取り入れている企業も増えていて、新卒よりも一度別のところに就職して戻ってきた転職組への期待が大きいです。

次に、学生と社会人の違いです。学生は、学費を払って知識や教養を与えてもらえます。授業や活動を通して知識やスキルを身につけることが目的です。勉強してもしなくても本人の問題です。要は、お金を払って学び成長するということです。それに対して社会人は、給与をもらって自分の持っている知識やスキルを提供します。自分の持った知識やスキルを活かして成果を出すことが目的です。途中で仕事を投げ出してしまうと周りの人に迷惑がかかります。要は、お金をもらって価値を産み出し提供するのです。

続けて、企業が求める人材です。

① コミュニケーション能力がある人

※ 明るく元気にあいさつや返事ができる

※ わからないことがあったらすぐに聞いてくれる

※ 報連相(報告・連絡・相談)をしっかりしてくれる

② 社会人としての自覚を持っている人

※ 無断で遅刻や欠席をしない

※ 企業や会社の一員としての自覚を持つ

③ やる気と向上心のある人

※ 積極的に仕事を覚えたり、資格を取ってくれる

※ 仕事の提案や新しい資格取得の提案をしてくれる

そこで、いよいよ実践です。「明るい表情、姿勢と通る声を作れるようになろう!」

メラビアンの法則とは…言葉以外の要素(視覚、聴覚)がコミュニケーションに与える影響を示したものです。すなわち、視覚=表情や態度、聴覚=声のトーン、2つが与える影が93%!!

大きい声と通る声の違いについて、

● 大きい声は音量の大きさ。力で届けようとする声。ボリュームはあるがはっきり聞こえないことも。

● 通る声は相手に届く声、聞きやすく、一言一言がはっきり届く声。

(1)口角をあげよう(笑顔を作ろう)

① 「あ」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

② 「い」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

③ 「え」の形を作って そのまま口を閉じてみましょう。

口角を上げて声を出すと、自然と明るくなり、これを「笑声」といいます。

(2)姿勢を正そう(胸を広げよう)

手のひらを上に向けて腕を真横に軽く広げます。手のひらを太ももの方に向けます。そのまま手のひらを太ももにつけます。肩甲骨を寄せて胸を広げるイメージです。腹筋やおしりの筋肉にも力を入れてお腹が出たり、腰がそらないように注意!!

(3)明るい声で挨拶をしよう

お腹に力を入れて、口をしっかり開けて口角を上げて。

さきほどの口角と姿勢を意識して声をだしてみましょう!!「おはようございます」「よろしくお願いします」「ありがとうございました」「お疲れ様でした」

(4)お辞儀の使い分け

語先後礼:言葉を言った後に礼。会釈(15度)軽い挨拶など。敬礼(30度)上司への挨拶、自己紹介などビジネスシーンで一番使われます。最敬礼(45度)最も丁寧な礼。深い感謝、謝罪など謝罪の際は90度になることもあります。

今日から、今からできることばかりです。

・口角を上げて、いい笑顔

・肩甲骨をぐっと寄せてよい姿勢

猫背は×

・明るく通る声で気持ちの良い挨拶を

・わからないことを質問できるのは

1年目の特権!!

最後は、立派な生徒代表謝辞がありました。

今回の進路講話を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、今日学んだことを明日から生かせるよう、様々なことに挑戦してほしいと願います。

大変お忙しい中、御講話をしてただいた、くまもとキャリアサポーターの緒方真美先生、本当にありがとうございますした。今後ともよろしくお願いいたします。

教育長表敬訪問

1月16日(金)は、本校定時制生徒及び管理職並びに関係職員が、県教育長表敬訪問のため、県庁に伺いました。

この表敬訪問は、令和7年11月16日(日)に東京の六本木ヒルズにて挙行されました、令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会において、本校代表生徒が、「高校生活を振り返って、そしてこれから」との題目で発表し、全国から60名の生徒が参加する中で、予選を見事突破し、本選進出の15名に選ばれ、文部科学大臣賞をいただいたことを、本県の越猪浩樹教育長に報告するためにお伺いしたものです。

まずは本校髙木校長より、越猪教育長へ学校代表の挨拶がありました。

その後、担任より概要の報告があり、生徒本人からも感謝の辞が述べられました。

そして代表生徒本人より、越猪教育長の他、本県教育庁の幹部職員の先生方を前に、全国大会同様の発表を行いました。

そして、越猪教育長より、ねぎらいのお言葉をいただきました。

出場生徒は、今大会に参加をしたことで、全国にいる定時制・通信制の生徒が様々な環境の中でも日々成長をしようと努力している姿が見られて、より頑張っていこうと感じたようです。今大会のために何度も練習や添削に付き合ってくださる先生がいることが改めてありがたい環境であることも再認識するきっかけとなったようです。

今回の経験をしっかり後輩に伝えることが卒業までにやらなければいけない使命だと感じたようで、今後の頑張りに期待したいところです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢「願い」を実現しようとしている、多くの本校生徒がその生き様に感化されたことと思います。

全国大会へ出場するにあたり、各方面各位様より温かいご支援、ご声援をいただきありがとうございました。

そして、今回の表敬訪問にあたり、大変お忙しい中、温かくお迎えくださり、激励のお言葉をかけてくださった越猪教育長様及び教育庁の先生方、本当にありがとうございました。今後とも水俣高校定時制をよろしくお願いいたします。

生徒会役員改選

1月9日(金)は、任期満了に伴う生徒会役員改選が実施されました。

書記に1名の立候補がありましたので、立会演説会からスタートします。

みんなが各種行事等を通して、楽しい学校生活を送ることができる環境整備に勤しみたいとの演説がありました。

今回の生徒会役員改選では、書記以外は立候補者が出なかったため、会長及び副会長は他薦による投票となりました。まずは全体で説明を受け、各教室に戻り、用紙に記入します。集計結果は後日知らされる予定です。また、各種委員会(体育委員会・保健委員会・文化委員会・図書委員会・環境美化委員会)の所属希望調査もありました。委員会活動は、全生徒がどこかの委員会に所属して、1年間活動することになります。

生徒会活動や委員会活動を通して、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦してほしいと願います。

3学期始業式

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

1月8日(木)は、3学期の始業式が実施されました。

始業式に先立ち、表彰式が行われました。

2学期末の終業式に間に合わなかった証書が冬休み中に到着した分の表彰です。

全国商業高等学校協会第75回ビジネス文書実務検定第2級合格。表彰は以上になります。よく頑張りました。

引き続き、終業式です。

校長講話の要旨は次のとおりです。

「動」→「始」→「続」→「探」→「究」→「信」。昨年1年間の、始業式・終業式で紹介したキーワードです。

そこで今回は、「先見」についてお話します。

「先見の明」…「後漢書」という中国の書物。「楊彪伝(ようひでん)」が由来。

・将来どうなるか、あらかじめ見抜くこと

・事が起こる前にそれを見抜く見識

・それに基づいた賢明な行動

要約すると、「先見の明」とは、将来を見通す鋭い判断力と行動力のことです。

自分自身の将来を見据えて、残りの高校生活を送ってほしい。5年後、10年後の遠い将来(先)を見るのです。

これからの社会は「激しい変化が止まることのない社会」です。先を見越して行動できる力こそが、先見の明です。

「動」→「始」→「続」→「探」→「究」→「信」を通して、先見の明を身に付けてください。

まとめると、「先見の明」のある人物とは、将来起こる可能性のある出来事をあらかじめ想定し、現在の行動に反映させられる人物のことです。

水俣高校のスローガンは、「探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現する生徒の育成です。」

そして、令和7年度の合言葉は、「リニューアル水高」です。

ウェイン グレツキー (1961~ カナダ) は、NHLプロアイスホッケー選手で、史上最も優れたホッケー選手として、アイスホッケーの神様といわれています。競技で使用するパック(puck)は、直径が75mm、高さが25mm、重量が170gのゴム製です。

彼の言葉です。

I skate to where the puck is going to be , not where it has been.

(私はパックがあった場所ではなく、これから来る場所へ行く。)

ピーター・ドラッカー (1909~2005オーストリア) は、マネジメントの父といわれています。

彼の言葉です。

The best way to predict the future is to create it.

(未来を予測する最良の方法は、未来を自分で創り出すことだ。)

校長講話の後は、校歌斉唱及び各部よりそれぞれ諸連絡がありました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するための新年がいよいよスタートしました。

令和8年も水俣高校定時制をよろしくお願いします。

2学期終業式

12月24日(水)は、2学期終業式の日でした。

終業式に先立ち、表彰式が行われました。

2学期もよく頑張りました。

令和7年度第73回全国定時制通信制生活体験発表会文部科学大臣賞、熊本県高等学校定時制通信制文化大会生活体験発表の部奨励賞、全国商業高等学校協会第73回情報処理検定第2級(ビジネス情報部門)、同協会第151回ビジネス計算実務検定第3級(普通計算部門)、第61回熊本県高等学校書道展奨励賞、第58回蘇峰筆塚顕彰書道展金賞・同銀賞・同銅賞、2学期環境美化コンクール優秀賞、2学期皆勤賞、2学期無欠席賞、表彰は以上になります。

それぞれの生徒が、いろんなところで活躍し、こんなにたくさんの賞状及び合格証書をもらうことができました。

引き続き、終業式です。

校長講話では、行事が目白押しであった2学期を振り返り、定通文化大会、校外研修、文化祭、販売実習といった諸活動を進めていくなかで、それぞれ準備や声出しによく頑張ったことをほめてくださいました。特に実習終了後、誰からも何も言われることなく法被をきれいにたたみ収納する生徒の姿や、店舗前で学校のことを質問してくださる御高齢のお客様の目線まで腰を下げてお話をする生徒の姿などを、とても高く評価してくださいました。

続けて、校長先生からは、令和7年1月の始業式からのこの1年間で、校長講話の中でお話をされた「動」「始」「続」「探」「究」というキーワードについてのおさらいをしていただき、生徒に振り返りをさせながらお話をしてくださいました。

そこで今回は、「信」という漢字がキーワードの御講話です。

「行き当たりバッタ」のお話です。

むかしむかし、ある国に一匹のバッタが住んでいました。名前は「行き当たりバッタ」といいます。バッタさんは「雪」が降ると、その「なりゆき」の中で遊びほうけ、「月」のきれいな夜は、その「思いつき」の下で、はしゃぎ回っていました。そんなバッタさんが、ふと自分の体を見ると「シミ」がついていました。それは「苦しみ」と「哀しみ」でした。そんな時は、「柿」を食べるといいと言われたバッタさんは、ようやく見つけた柿をほうばりました。しかしそれは「あがき」、「もがき」という柿でした。やがてある人から「このがけを登れば、そのシミは消える」と教えられ、バッタさんは「いのちがけ」でよじ登りました。時にはずり落ちそうになりながら、ようやくの思いでがけを登りきったバッタさんはキズだらけ。しかし、これまで味わったことのない充実感に満ち、腹の底から力が湧いてきた。その時、バッタさんは初めて、苦労してこそ人生のうるおいを味わえることを知りましたとさ。めでたし めでたし。

フィギュアスケート・2022北京オリンピック金メダル、世界選手権3連覇のネイサン・チェン選手(1999~ アメリカ合衆国) の言葉です。

Believe in your training ,and trust the work you’ve put in.(自分の練習を信じ、積み上げてきたものを信頼しなさい。)

史上最高のサッカー選手・クリスティアーノ・ロナウド選手(1985~ ポルトガル)の言葉です。

If you don’t believe you are the best ,then you will never achieve all that you are capable of.(自分が最高だと信じなければ、その力を発揮することはできない。)

自分自身が取り組んできたことを信じる。自信をもって。

校歌斉唱の後は、各部からの連絡がありました。

校長先生をはじめ、各先生方からのお話は、すべて自分自身に関わりのあるお話ばかりなので、ぜひ来年も、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現できるように励む生徒であってほしいと願います。

今年1年間、水俣高校定時制はたくさんの方々から応援していただき、支えていただきました。感謝しております。

令和8年も、水俣高校定時制をどうぞよろしくお願いいたします。

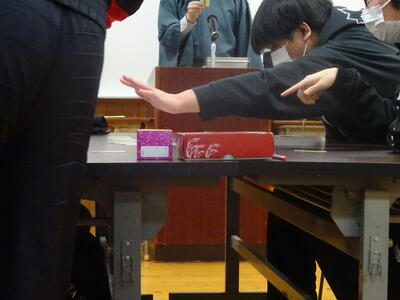

百人一首大会

12月23日(火)は、2学期の生徒交流会として、全生徒で百人一首大会をしました。

進行を務めるのは、生徒会副会長です。

まず初めに、生徒会書記から開会の挨拶があり、続けて進行の生徒会副会長より、ルールが説明されます。

A~Cの3つのテーブルに、各班2人1組ペアの班が2班ずつ座ります。

すなわち、実戦上は各テーブルごとに2人対2人の対戦となり、班対抗の組み合わせを変えて、それを4回対戦するというものです。ただし、表彰は取得した札の数を個人で競い、数の多かった生徒から順に3位まで表彰します。

まずは、対戦結果記録表に氏名等の基本情報を記入します。その後、札を並べます。

初戦を前に、仕切りの時間です。緊張感が漂います。

装束をまとった先生が、おもむき深く上の句と下の句の歌を歌われます。

そして、いよいよ対戦開始です。

たくさんのお札との、にらめっこが始まります。

みなさん、真剣勝負です。

隣のテーブルでは、先に取られて「参った、参った」といった表情でしょうか。次、頑張りましょう。

徐々に調子が上がってきました。1つの札をめぐり、大接戦です。取ればうれしいです。

遠くにある札も逃しません。

続いて、坊主めくりです。絵札を裏向きにして山札として真ん中に積み上げ、1人1枚ずつ札を取ります。

烏帽子を被った男性の絵札が出たら、そのまま自分の手札にし、坊主頭の僧侶の絵札が出たら、自分の手札をすべて捨て、その札を山札の横に積んでいきます。

姫の絵札が出たら、山札の横に置かれた札をすべてもらうことができます。

ただし、蝉丸は、帽子(もうす)を被っていますが、坊主頭の僧侶です。

真ん中の山札がすべてなくなったとき、一番多く札をもっていた人の勝利です。すごく強運の生徒が出ました!

最後に、教頭先生から表彰状の授与と、講評をいただきました。

終了後は、環境美化委員会から、先々週の1週間、環境美化コンクールを実施した結果が発表されました。

全体的には前回の1学期より点数が微増していたクラスが多かったようです。意識強化の表れと考えられます。

最後に、生徒会副会長から生徒会改選等について、説明がありました。

全生徒で手分けして取り組んだ大掃除に始まり、文化委員会を中心に進めてくれた百人一首及び坊主めくりに、環境美化委員会を中心としてみんなに意識強化を促してくれた環境美化コンクールと、探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現したい気持ちを持ち続け、各生徒は積極的に行動してくれました。

生徒会改選でも、自分たちの生徒会活動として高い探究心を持ち、その活動をとおして主体性を身に付け、夢(願い)の実現に向けて挑戦する姿を期待しています。