球磨工ブログ

2013年11月の記事一覧

化学基礎

サッカー部を除き、掲載依頼もなく、ネタ切れのブログです。

このような状況ですので、面白くないと思いますが、11月初旬に行いました化学基礎の実験09を御覧ください。

このような状況ですので、面白くないと思いますが、11月初旬に行いました化学基礎の実験09を御覧ください。

座学(教室での授業)は、物質量(mol)やモル濃度(mol/L)に入っていますが、この単元の実験は難しいので、高分子化合物の実験を続けています。

今回は、天然の高分子と言える多糖類のデンプンとセルロースを使った実験です。

実験09 高分子化合物3

本実験の目的は、グルコース(ブドウ糖)がたくさんつながってできた多糖類のデンプンとセルロースの違いをヨウ素デンプン反応で確認することと、ダイラタンシーという現象を見ることです。

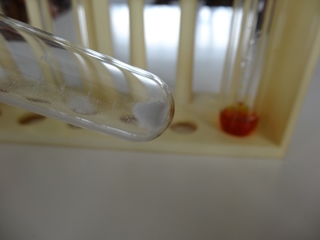

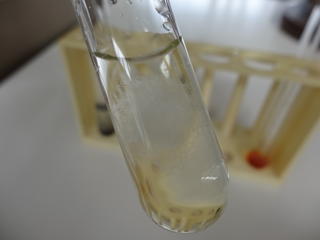

試験管に少量の片栗粉(デンプン)と綿(セルロース)が入っています。

両方に水道水を5mLずつ入れます。

さらにヨウ素液を加え、デンプンとセルロースが着色するか(青紫色になるか)どうかを観察します。

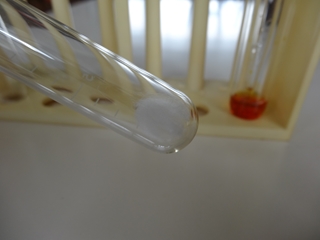

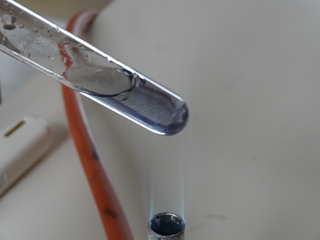

色の着いたデンプン入りの試験管をガスバーナーで穏やかに温めます。

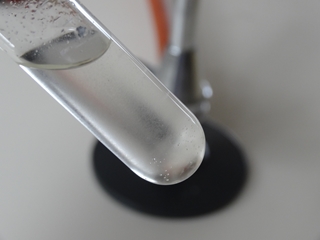

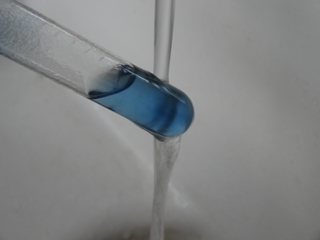

温めることでヨウ素デンプン反応の色が消えた試験管を流水で冷やします。

ヨウ素デンプン反応の色は、温めると消え、冷やすと元に戻ります。

デンプンはらせん構造(のびたバネのような構造)をしていますが、その構造の中にヨウ素が入った時に色が着きます。熱を加えると、ヨウ素の熱運動が激しくなり、らせん構造から出てしまい、色が消えますが、冷えると熱運動が小さくなり、再びらせん構造に捕らわれ、色が戻ります。

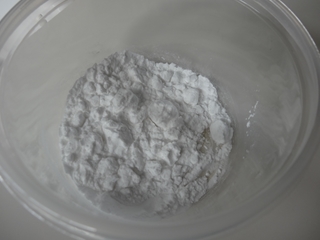

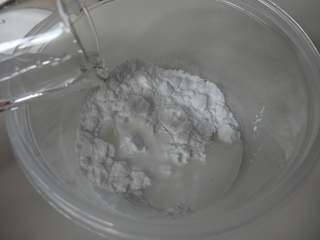

次の実験は、40~50gの片栗粉に少量ずつ水を加え、手で混ぜ、どろどろの流体をつくることから始めます。水はちょうど粉っぽさがなくなるまで加えるのが実験成功のコツです。

「液体(流体)は手で持つことができない」ということは常識ですが、この流体は力を加えると固体になるので、手で持つことができます。

しかし、力を加えることを止めると液体に戻ってしまいます。

このような現象をダイラタンシーといいます。球磨工生にとっては面白い現象だったようで、つかんだり、たたいたり、手をいれたりと、泥遊びと同じような状況になってしまいました。

喜んでもらえることはうれしいのですが、机や床はきれいにして帰りましょうね。(実験室が片栗粉まみれになりました。)

行事予定表

球磨工公式インスタグラム

球磨工の情報を発信中!

リンクはこちらから

リンク

5

3

7

6

5

3

8

学校情報

〒868‐8515

熊本県人吉市城本町800番地

TEL 0966-22-4189

FAX 0966-22-5049

E-mail

kuma-th@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂本道彦

運用担当者 ホームページ係

リンク