ユキヤナギが雪が降り積もったように小さな白い花を枝いっぱいに咲かせていました。

総合農業科はブドウ栽培に取り組んでいます。

収穫時に脱粒したり、色づきが悪いブドウを使って何かできないかと考え、あさぎり町から貸与されている食品乾燥機を使いレーズンを作ってみました。

そのレーズンを何かに活用できないかと、あさぎり町のパン工房「麦の音」さんに相談したところ、「ピーオーネ、巨峰、安芸クイーンがミックスされた縦割レーズンは珍しい。味にも多少のばらつきがあるが、それも手作り感がでていて面白い。」との評価をいただきました。

早速、レーズンパンにして持ってきて頂きました。

レーズンを柔らかくするために、ワイン漬けしたものとラム酒漬けにしたものをパン生地に練り込んで焼いて頂きました。総合農業科2年植物コース16名で両方のパンを試食し評価しました。その結果、ラムレーズンパンがおいしいというアンケート結果がでました。

今後もパン工房「麦の音」さんと連携し、レーズンを使った商品開発に取り組みます。今年秋頃には期間限定、あるいはイベントで販売を予定しています。

ヤマザクラが満開を過ぎ、カワヅザクラが八分咲きになっています。濃いピンク色が目を引きます。ボケの花も満開です。春ですね。ソメイヨシノの蕾みも膨らみ開花も間近です。

新型コロナウイルス対策で休校が続く中、本日(3月16日)は久々の登校日でした。生徒たちは久しぶりに先生や友人と再会し嬉しそうでした。きっと長い休校に時間をもてあます生徒たちも多かったのでしょう。たくさんの課題をお土産に帰宅していました。これからは時間が足りないかも知れませんね。

モモの開花が確認されました。摘蕾、摘花の時期です。

ナシの花芽も大きくなってます。

ブルーベリーの様子です。

ブドウも樹木が水を吸い上げ、休眠期を終え、動き始めた様子が確認できました。

ベリーAは新芽が色づき膨らみ始めています。

今年は暖冬だったため、果樹の動きが早いようです。

ブドウは萌芽直前に褐斑病予防のため石灰硫黄合剤を散布します。モモはせん孔細菌病予防のため、開花前にボルドー液を散布しました。

花曇りに時折柔らかな日差しがさす神苑の様子です。

南稜生の皆さんは、神苑がどこにあるがすぐにわかるでしょうか?

校内は木々の整備が進んでいます。

神苑も背の高い木々で覆われていましたが、すっかり姿を変え神殿原次郎先生の碑も道沿いから

眺めることができます。今は切られた木のくずが、爽やかで心地の良い香りを漂わせていました。

感染予防には気をつけながら、たまには外に出て新鮮な空気を吸いたいですね。

新型コロナウイルスのため本校も24日まで休校となりました。しかし、農場の管理はあります。必要最小限の当番生はきてくれますが、教材である農場を維持するためには先生方で維持管理しなければなりません。そのような中、先生がひとりでミシマサイコの種子の選別を行っておられました。大変そうですが頑張ってください。まだまだ、たっぷりありそうです。

近隣の小中学校の卒業式が間近となり、草花温室には卒業式で飾る花を求める先生方がたくさん来校されています。毎年ありがとうございます。南稜生が育てた花々で卒業式を飾れることに喜びを感じます。

花壇にかわいい芽が現れました。もうお分りですね。そうです。草花コースの生徒たちが植えていたチューリップでした。開花が楽しみです。

早朝、グランドに野ウサギがいました。動きが速く写真に収めることはできませんでしたが、後で周辺を覗くとクローバーを食べた跡がありました。

GAP食材を使ったおもてなしコンテストに出していたドライトマトのカップケーキが審査員特別賞を受賞しました。南稜産の米粉や卵そして県版GAP認証トマトを使用したカップケーです。たくさんの応援ありがとうございました。

本校水田周辺に植えられた菜の花が満開です!

一面、幸福の黄色です!

令和元年度卒業証書授与式が3月1日(日)に行われました。各報道のとおり、今回は卒業生・学校職員・保護者のみ参列の卒業式となりましたが、感動的で大変立派な卒業式でした。ご出席いただいた保護者の皆様ありがとうございました。

大きな拍手とともに卒業生が入場の様子

開会の様子 本校の教頭が行いました。

卒業証書授与の様子 証書を受け取るクラスの代表者は「ありがとうございました」と大きな声を出し、証書を手にしていました。校長は感動のあまり度々涙目に。。。

校長式辞の様子

在校生代表送辞の様子 2年生の生徒会長が先輩方へのお礼や思い出をしっかりと語ってくれました。

卒業生代表答辞 卒業生の代表者が様々な思い出や両親や先生方へ感謝の気持ちを立派に述べてくれました。

卒業生の仰げば尊し、職員による蛍の光のあとは、職員・生徒とともになり校歌斉唱を行いました。

在校生不在でしたが、それを感じさせないすばらしい斉唱でした。

閉式の様子

卒業生退場の様子 退場前に卒業生から担任の先生や全職員へ向けてお礼を言ってくれました。その光景に涙をこらえきれない職員が多数いました。

2月24日(月・祝)に南稜高校吹奏楽部定期演奏会が須恵文化ホールで開催されました。

午前中はリハーサルを行い、最終調整。

13時開場。

今年度は、玄関ホールにて本校写真部・書道部・文芸部の展示を行いました。

いよいよ本番スタート!

オープニングでは、書道部とのパフォーマンスを披露。

放送部の土肥さんがアナウンスを行ってくれました。

また、あさぎり中学校吹奏楽部の演奏・中学生のダンス・太鼓部とのコラボ等も行われ盛り上がりました!

最後は、あさぎり中学校・多良木中学校吹奏楽部のみなさんとの合同演奏。

ご来場頂きました皆様、大変ありがとうございました。

今後とも南稜高校吹奏楽部をよろしくお願い致します。

3月1日(日)卒業式後に至誠寮(長期寮生)の卒寮式を行いました。今年の元田さんと坂本君が卒寮。二人とも有意義な生活を過ごしたことと、寮母さんや舎監の先生への感謝の気持ちを述べました。寮母さんからは、励ましの言葉と花束をいただきました。とても感動的な卒寮式で参加者の目には涙がキラリ・・・。

卒業式終了後、醸造室にて2019年度食品科学科「蔵入式」を実施しました。

2.5升瓶に自分たちで製造した焼酎を注ぎ入れ、

同じく自分たちで考案したラベルを貼ります。

最後に「封印」のシールを貼って完了!蔵開きの日まで熟成させます。

2年後、成長したみなさんの姿が見られることを楽しみにしています。保護者の皆様もぜひお越しください。本日は本当におめでとうございます。

いよいよ明日が卒業式です。今年の卒業式は新型コロナウイルスの影響で卒業生、保護者、職員のみで行うことになりました。普段でしたら蛍の光は在校生と職員で歌い卒業生を送り出していましたが、今回は在校生がいません。今日は卒業生を元気よく送りだそうと職員が集まり歌の練習を行いました。

すでに涙目です(*_*)

花工房たけだ様を講師にお招きし、本校卒業生のためにコサージュを製作しました。

前回、フラワーアレンジメント講習会でコサージュを製作したときよりも上達しており、生徒たちも楽しみながら製作をしていました。

令和元年度 華道家元池坊 人吉支部 創立100周年記念いけばな展開催

期日:2月29日(土)10:00~17:00

3月 1日(日)10:00~16:00

会場:アンジュリーク平安(人吉市宝来町)

昨日、いけばな展の準備に行ってきました。

生徒が一生懸命生けていました。

ぜひ、会場へ足を運んで下さい。

2月14日(金)、校内農業鑑定競技会が行われ、以下の生徒が最優秀賞に輝きました!おめでとうございます!

農業の部 2A1 川俣 憧人

園芸の部 2A2 増永 茜 2A2 宮﨑 黛史

畜産の部 2A1 川口 智尋 2A1 藤原 英正

森林の部 2A1 黒肥地昂志

農業土木の部 1A2 村﨑 康生

食品科学の部 1F 藤田 美空 2F 柿坂 ゆら

生活の部 1H 吉村 美癒 2H 早野 瑞稀 2H 和田 恵

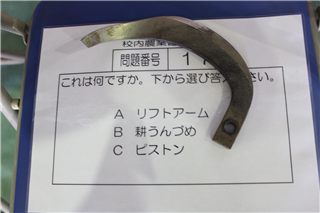

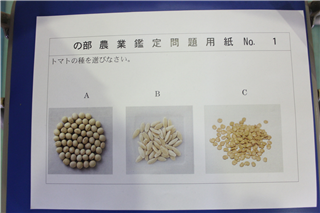

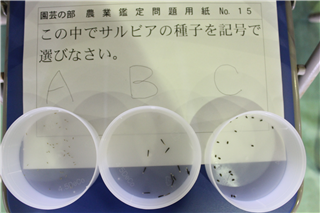

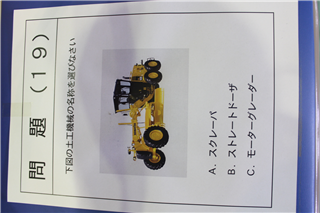

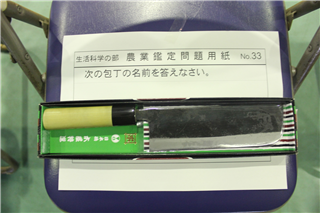

農業鑑定競技会とは、教科の学習や学校農業クラブ活動で得た農業に関する知識・技術をもとに、各分野に関する問いに答え、その正答数を競うものです。

以下の写真が競技会で出題された問いの一部です。皆さんは何問答えることができますか?