学校生活

食農科学科 野菜☆メロン栽培中

野菜専攻では、ただいまメロン栽培に熱心に取り組んでいます。

3年生3人、2年生1人です

作業工程も多い中、必ず授業内で終わらせることができる程、みんな集中力があります

現在のメロンは、ソフトボール程の大きさです

販売まで、管理作業をしっかり頑張ります!!

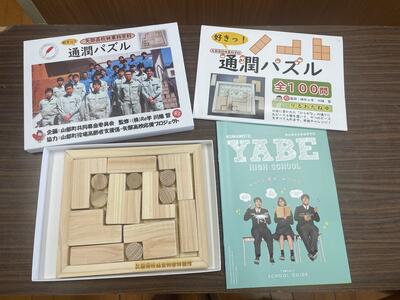

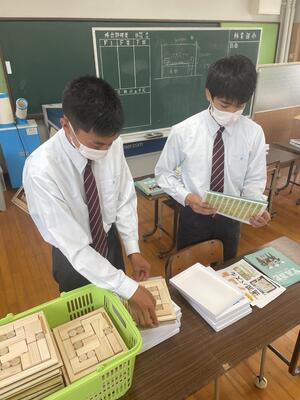

認知症予防パズル「好き!通潤パズル」の初納品

認知症予防パズル「好き!通潤パズル」の初納品

林業科学科3年生が課題研究で開発した福祉用具

認知症予防パズル「好き!通潤パズル」

林産物利用や総合実習の授業時間を活用して

4月から今年度分(200セット)を製造しています。

今日も3年生が5月の納品分50セットの仕上げをしました。

作ったピースを検品し、パッケージします。

2ヶ月かけてようやく50セットのパズルが完成、

社会福祉協議会に無事納品できました。

注文された皆様お待たせしました。

パズルは社会福祉協議会から順次発送されますので、しばらくお待ちください。

認知症予防パズル「好き!通潤パズル」は2、3年生の林産物利用等の授業で製造しています。

次は11月に50セット納品予定です。

好き!通潤パズルの注文は山都町社会福祉協議会で受け付けています。

お問合せは、山都町社会福祉協議会までよろしくお願いします。

食農科学科 ブドウ栽培の職員研修

本校では5月25日(水)から1学期中間考査が実施されています。

生徒は考査を頑張っています。

職員も生徒に負けじと、考査期間の午後を活用して学科の職員研修を行いました。

本校のベテラン職員を講師に、ブドウ栽培について教えていただきました。

枝の伸ばし方や剪定方法、摘果のコツなど、栽培方法について知ることができました

生徒も学校生活で日々成長しています。

職員も農業の知識や技術をさらに習得するために、研鑽を積んでいきたいと思います

食農科学科 中島小学校とのトマト栽培交流会

5月23日(月)に食農科学科1年生と中島小学校3・4年生の交流会を行いました。

今年度もトマト栽培をとおした交流で、今回は第1回目として「トマトの定植」を一緒に行いました。

はじめに、一人ずつ自己紹介をしました。そして、トマトに関するクイズでは、事前に一人ずつクイズを考えてきて出題しました。

小学生がたくさん答えてくれて盛り上がりました!!

トマトの定植は鉢植えで行います。定植して支柱を立てて、誘引しました。誘引はテープナーを使いました。小学生は初めて使う道具で真剣です。

高校生が手を添えて誘引しました。

今年度は4回の交流会を計画しています。

次回は6月にオンラインでのトマト観察会を行う予定です。

これから交流を深めていきたいです

おまけ。。。

交流会の最後にグラウンドで鬼ごっこをしました。小学生のパワーに圧倒されました。

中島小学校のみなさん、ありがとうございました

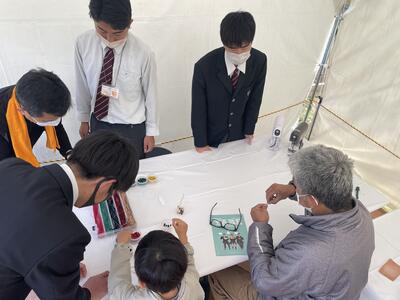

林業科学科 くまもと花博 かどっこのくまモン製作体験 終了しました

林業科学科 くまもと花博 かどっこのくまモン製作体験 終了しました

立田山憩いの森 お祭り広場で実施した

「かどっこのくまモン 花博バージョン」

今回も、たくさんの参加者の皆さんに体験していただき

予定の数量が終了しましたので、

体験会を終了しました。

会期中、4回実施し、多くの方に体験していただきました。

体験に来ていただいたみなさんありがとうございました。

また、残念ながら体験出来なかったみなさん

申し訳ありません。

花博のイベントは明日で終了しますが、

かどっこのくまモンの体験は、11月のくまもと森づくり活動の日などで実施します。

次の機会にもぜひよろしくお願いします。

食農科学科 1年☆イチゴ狩り♪

食農科学科1年全員で、イチゴジャム用のイチゴの収穫に行きました!!

試食したら、とっても美味しかったです

今年も、美味しいイチゴジャムを作ります

令和4年度 体育大会を実施しました

令和4年度 体育大会を実施しました

本日(5月15日)に予定通り、

令和4年度体育大会を開催しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、

今年度も無観客で開催し、YouTubeで保護者向けにライブ配信をしました。

曇りの予報でしたが小雨混じりの天気となり、肌寒い1日でしたが

生徒会を中心とした生徒たちは、蒼と紅の2団に別れ熱戦を繰り広げました。

結果は、赤団の優勝となりましたが、互いに競り合う見応えある体育大会でした。

事故や怪我もなく無事に終了することができました。

YouTubeでは80人弱の観戦があり、6つのカメラを駆使した中継を保護者の方にご覧いただきました。

残念ながら、ご覧いただけなかった保護者の方向けに、今月末までは限定公開をしますのでぜひご覧ください。

体育大会 準備

体育大会 準備

5月15日(日)に開催します。

今年度もコロナ感染拡大防止の観点から無観客で実施します。

体育大会の様子は、YouTubeでライブ配信しますが、

保護者限定での公開です。

各家庭に配布したプリントや安全安心メールで送付したURLからアクセスしてください

写真は予行とグランドの様子です

今週は、雨の日が多くグランドでの練習ができませんでしたが、

今日(14日)の午後から晴れてきました。

明日は無事に開催できそうです。

林業科学科 ニホンミツバチの分蜂群捕獲

林業科学科 ニホンミツバチの分蜂群捕獲

林業科学科では、課題研究の授業などを使って、

令和元年度からニホンミツバチの養蜂の研究活動を行っています。

令和2年の春には、始めて分蜂群を捕獲し、これまで大切に育ててきました。

さらに、昨年秋には、初めての採蜜も行うことができました。

ニホンミツバチをさらに増やすために、

これまで、分蜂群の捕獲にチャレンジしてきましたが、

この春、2年ぶりに分蜂群の捕獲に成功しました。

そのときの動画を撮影しましたので、公開します。

動画の中に女王バチも写っています。

ぜひ探してみてください

食農科学科 全国都市緑化くまもとフェアでの花壇装飾展示中!

現在、熊本市では全国都市緑化くまもとフェアが開催されています。街なかエリアや水辺エリア、立田山エリアなど3会場に分かれており、花壇装飾や展示、イベント等が行われています。矢部高校食農科学科では、熊本市動植物園(水辺エリア)にて、花壇装飾の展示を行っています。

これは、3月に花壇装飾を行ったときの様子です。

草花専攻の生徒たちを中心に、3m×3mのスペースにデザインを考えました。作品テーマは「心通わせ 郷土を潤す 架け橋に」です。

郷土のシンボルである通潤橋と、山都町の特産であるユズとトマトを表現しました。橋の下は川の流れを意識して、流線的にデザインしました。

花壇装飾は5月22日(日)まで、展示してありますので、ぜひ、ご覧ください

食農科学科 1年生の初めての農業実習~ミニトマトの定植~

食農科学科1年生の「農業と環境」の授業で、ミニトマトの定植を行いました。

先週届いたばかりの新しい実習服を着て、はじめての農業実習です

ミニトマトの品種は「千果」です。

良い苗の条件について説明を聞いたあと、自分で苗を選びました。みんな真剣に選んでいます。

今年度は1人1鉢を栽培していきます。鉢に用土を入れて、丁寧に定植しました。

これから栽培管理を頑張ります!

春の農産物販売会について

春の農産物販売会を行います。今年度も昨年度に引き続き予約販売となります。

「注文票学校提出用」を受付期間内に本校事務室下の箱へ入れるか、FAX、もしくはQRコードによる受付でお願いします。

※電話での注文は受け付けませんので、ご了承ください。

[注文受付期間]

○予約注文票・提出もしくはFAX(0967-73-1030)

令和4年4月20日(水)、21日(木)、23日(金)、25日(月) 時間:9時~16時

※25日の注文票受付の受け渡しは、27日もしくは28日になります。

※注文受け付け用紙は下記よりダウンロードし印刷をしてください。学校の事務室前にも用意してあります。

○QRコード・ネット受付

※QRコード・ネット受付は25日16時まで随時受け付けています。下記のQRコードをスマートフォンなどで読み込んでください。

[受け渡し期間]

令和4年4月25日(月) 14時~15時30分

27日(水) 11時~12時30分

28日(木) 11時~12時30分

*受け渡し日に「注文票 購入者控」を持参して食農科学科農場へお越しください。

*マスクの着用をお願いします。

*野菜苗等はこちらで事前に準備します。形状等の指定はできません。

*数に限りがあります。完売の際はご了承ください。

*新型コロナ感染症の感染状況により、日時の変更・中止等が考えられます。その際はこちらより連絡いたしますのでご了承お願いします。

学校農業クラブ 熊本農業高校で会議に出席

学校農業クラブ 熊本農業高校で会議に出席

農業関係高校の生徒の全国組織「日本学校農業クラブ連盟」

食農科学科、林業科学科の生徒は全員、学校農業クラブに所属して、

授業や放課後などで農林業や食品製造、生活に関する学びを活かした活動を行なっています。

今日(4月19日)は、熊本農業高校で令和4年度熊本県学校農業クラブ連盟総会並びに代議員会が開催されました。

本来は1泊2日の日程でリーダー研修会として実施される予定でしたが、コロナ禍の対応で1日開催で人数を絞っての実施です。

矢部高校からは、

学校農業クラブ会長の 西本さん(食農科学科3年)

令和5年度日本学校農業クラブ全国大会熊本大会 平板測量競技会生徒実施委員長の 元田さん(林業科学科2年)

の2人が出席しました。

総会では、令和3年度の事務局である矢部高校から西本さんが事業報告と決算報告を行いました。

また、今年度の熊本県連盟の副会長に藤岡さん(林業科学科3年)、監事に竹岡さん(林業科学科3年)が選任され無事承認されました。

午後は、令和5年度の全国大会生徒実行委員会が開催され、

スローガンやマスコットキャラクターの発表、全国大会当日に提供するお弁当のメニューの検討がありました。

今年度の矢部高校は令和5年度に熊本で開催される全国大会にむけて平板測量競技会の担当校として、

8月5日(金)にえがお健康スタジアムで県大会(全国大会プレ大会)を実施します。

林業科学科 くまもと花と緑の博覧会 まち山エリアで木工体験

林業科学科 くまもと花と緑の博覧会 まち山エリアで木工体験

立田山憩いの森 お祭り広場

限定「かどっこのくまモン 花博バージョン」

ストラップ製作体験!

好評につき本日(4月16日)の体験は終了しました。

今回も予定より多い110個を提供しました。

午後は、たくさんの人がいらっしゃり

60人が体験され、70分ほどですべての体験が終わりました。

体験していただいた皆様ありがとうございました。

また、残念ながら体験出来なかったみなさん、

ご期待に添えずすみませんでした。

次回は、4月29日(金)です。

ゴールデンウィーク初日の立田山でぜひお会いしましょう♪

令和4年度 歓迎遠足

歓迎遠足が行われました。本校を出発し緑地公園駐車場までの片道3.5kmをゴミ拾いしながら歩いて行きました。

到着後、緑地公園駐車場で学校長・生徒会長挨拶の後、対面式およびオリエンテーションが行われました。

オリエンテーションでは、各クラスの挨拶や紹介、生徒会役員の紹介、その後レクリエーションとしてフラフープリレーが行われました。

次に、体育大会の団結式が行われ、昼食となりました。昼食後は、部活動紹介が行われ、終了後は学校へと戻りました。

令和4年度 入学式

令和4年度 入学式

4月8日 午後から入学式が行われました。今年度は新たに42名の新入生を迎えることとなりました。

令和4年度 新任式・始業式

任式・始業式が行われました。新たに11人の先生方を迎え、新年度が始まりました。

その後、始業式が行われました。

林業科学科 くまもと花博 かどっこのくまモン製作体験

林業科学科 くまもと花博 かどっこのくまモン製作体験

「くまもと花博」第38回全国都市緑化くまもとフェアに矢部高校から

2会場で出展しています。

今日(3月27日分)は、

立田山憩いの森 お祭り広場で林業科学科が木工体験教室を実施しました。

今回のイベント限定で製作した

「かどっこのくまモン 花博バージョン」ストラップ

の製作体験です。

10:00の開始から

たくさんの参加者の皆さんに体験していただき

予定の数量以上を提供する大反響でした。

14:00までに100セットを提供し、

小さな子どもたちを中心に体験していただきました。

体験に来ていただいたみなさんありがとうございました。

本来なら16:00まで実施する予定でしたが、材料の不足により

早めに受付を終了しました。

残念ながら体験出来なかったみなさん申し訳ありませんでした。

次回は、4月16日(土)に実施します。

限定50セットの予定です。希望される方はお早めにお越しください。

令和3年度 転退任式

3月25日に転退任式が行われました。人事異動に伴い、今年度は10名の先生方が転任・退職となりました。

天気も良く、たくさんの卒業生も駆けつけてくれました。先生方の挨拶の後、在校生による感謝の言葉と花束が送られました。

退職・転任される先生は次の方々です。

坂本先生(校長) →県教育委員会高校教育課

三山先生(国語) →県立熊本商業高校

加納先生(数学) →県立湧心館高校

堀内先生(家庭) →県立芦北高校

古江先生(農業) →県立熊本農業高校

髙島先生(林業) 退職

石塚先生(地歴) →県立第二高校

渕川先生(数学) 退職

安田先生(理科) →県立御船高校

堀田先生(学校技師) →県立宇土高校

退任式では、

転退任される先生方から生徒たちに向けて多くのメッセージをいただき、激励の言葉をいただきました。

本校の在籍期間に違いはありますが、

先生方の矢部高校への思いは非常に強いものがありました。

赴任先でもご活躍されることを記念しています。頑張ってください。

二輪車競技部 大阪モーターサイクルショー最終日

二輪車競技部 大阪モーターサイクルショー最終日

今日もインテックス大阪は賑わっていました

矢部高校二輪車競技部は、1号館で出展しました。

生徒が矢部高校と二輪車競技部などのPRをしました。

今日は、矢部高校に興味がある中学生と保護者が来ていただきました。わざわざありがとうございます

初日の梅本まどかさんに続き、JKトライアルライダーの大倉芹那さんが矢部高校のブースに来てくれました。ありがとうございます

また、滋賀県出身でモデルのびわこのゆうかさんや大阪府警の白バイ隊員さんなどとの交流もありました。

YouTubeライブ配信にも出演して二輪車競技部をアピールしました。

出展企業の方からもふるさと納税企業版やパーツ等の提供など二輪車競技部の活動に協力したいと声をかけていただきました。

3日間の日程がおわり、

二輪車安全運転大会に部活動として取り組む

全国唯一の矢部高校二輪車競技部のブースに

たくさんの方から激励をいただきました。

貴重な体験をさせていただき、パンフレットの提供など協力していただいた

山都町、熊本県観光振興課、教育委員会の皆様をはじめとした関係者の皆様に感謝いたします。