学校生活

令和2年度 転退任式

令和2年度 転退任式

この度の定期異動により本校から退職・転任される先生方の

転退任式を実施しました。

在校生の他、卒業生も多数来校し、

矢部高校のためにご尽力をいただいた先生方を送る式を無事行うことができました。

退職・転任される先生は次の方々です。

大嶋先生(校長) →県立大津高校

内田先生(国語) →県立第二高校

大谷先生(数学) →県立翔陽高校

下田先生(英語) →県立熊本高校

大橋先生(商業) →県立熊本商業高校

中原先生(農業) →県立八代農業高校泉分校

杉村先生(林業) →県立阿蘇中央高校

靏山先生(家庭) →県立南稜高校

中村正先生(農業) →県立菊池農業高校

松村先生(事務) →県立松橋高校

佐伯先生(学校技師)退職

笹井先生(進路) 退職

退任式では、

転退任される先生方から生徒たちに向けて多くのメッセージをいただき、激励の言葉をいただきました。

本校の在籍期間は8ヶ月で転出される先生から11年間の永きにわたり勤務された先生などと違いはありますが、

先生方の矢部高校への思いは非常に強いものがありました。

赴任先でもご活躍されることを記念しています。頑張ってください。

86人中42人が皆勤賞!!

86人中42人が皆勤賞!!

令和2年度修了式に合わせて、

3学期に部活動の大会で入賞した生徒や各種検定に合格した生徒の表彰式を実施しました。

また、今年度1年間無遅刻無欠席で皆勤だった生徒の表彰も合わせて行いました。

皆勤賞(42人)

<食農科学科2年> 13人中4人

石田、浦上、太田、平木

<林業科学科2年> 4人中3人

岩﨑、櫻井、藤島

<普通科2年A組> 11人中8人

荒木、井上、岩部、大原、坂梨、告本、藤田、山下

<普通科2年B組> 13人中10人

大塚、大林、加藤、金津、田中、寺崎、藤本彩、藤本真、藤本美、増本

<食農科学科1年> 11人中7人

梅田、大谷、坂本、阪本、藤永、松川、宮尾

<林業科学科1年> 14人中2人

岸本、竹岡

<普通科1年> 21人中8人

井上、倉岡綾、鞍岡、倉岡大、柴田、田代、水田、光永

検定試験

令和2年度第3回日本漢字能力検定

2級 普通科2年B組 高橋

林業科学科2年 岩﨑

準2級 普通科2年A組 荒木

普通科2年A組 寺崎

3級 普通科2年A組 井上、橋本

普通科1年 寺崎、光永

2020年度第3回実用英語技能検定

準2級 食農科学科1年 藤永

普通科1年 倉岡、柴田

人権作文 奨励賞 普通科2年B組 寺崎

普通科1年 井上

今年度も多くの生徒が学校生活を充実させるために、部活動や検定、各種活動でがんばりました。

生徒の皆さん、4月からも頑張りましょう

令和2年度 3学期クラスマッチ

令和2年度 3学期クラスマッチ

今年度も残り2日となった本日、

第一体育館、第二体育館を使用し、3学期クラスマッチを実施しました。

今回のクラスマッチも三密を避けた種目を取り入れ、

男女ともバドミントン競技を開催、

シングルス3人の団体戦で実施しました。

結果は、

男子の部

優勝 科 年「パパイヤスズキ」

2位 林業科学科1年「GACHI」

3位 普通科2年「がんばります」

女子の部

優勝 科 年「うさまる。弍」

2位 科 年「北斗晴」

3位 科 年「ドライフラワー」

でした。

競技は大変盛り上がり、各クラス(チーム)の団結力をさらに深めることができました。

大学訪問・ドリコム「進路ガイダンス」への参加

大学訪問・ドリコム「進路ガイダンス」への参加

3月17日(火)

午前中は熊本保健科学大学、熊本学園大学の訪問、午後は熊本市総合体育館へ移動し

株式会社日本ドリコム主催の「ミラ☆ツクフェスティバル2021」へ参加しました。

本年度初めて進路関係の行事に参加することができました。

<熊本保健科学大学での施設見学の様子>

学生さんが実際に学ばれる施設に実際に入ることができて、

生徒たちも興味津々です。

<熊本学園大学での様子>

大学職員の方が、パワーポイントを使って丁寧に大学について説明して頂きました。

最後には大学紹介のムービーも流して頂き、より詳しく大学について知ることができました。

この後には、施設見学も行いました。

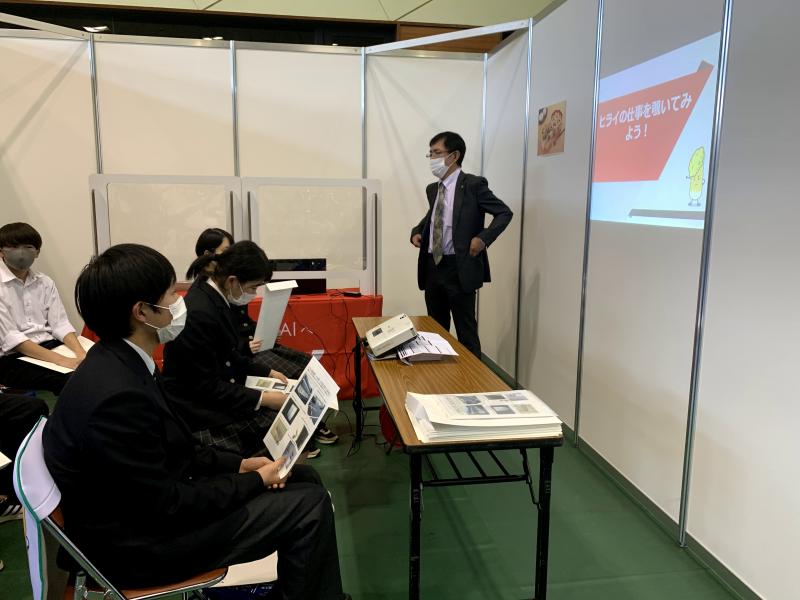

<ミラ☆ツクフェスティバルでの様子>

大学、専門学校、企業が集結し、それぞれのブースに分かれて、説明会が開催されました。

ブースだけではなく、就職支援ゾーンや公務員対策講座なども開かれ、生徒の進路希望に合った話を聞くことができました。

大学や企業の方々から直接お話を聞くことができて、生徒たちも改めて自分の進路を考えるきっかけになりました。

令和2年度 卒業証書授与式

令和2年度 卒業証書授与式

春の訪れを感じる、穏やかで暖かな1日となった今日(3月1日)

本校第一体育館において、

令和2年度 熊本県立矢部高等学校卒業証書授与式を挙行しました。

今年度は、2ヶ月間の休校から始まり体育大会や部活動の大会の中止など

新型コロナウイルスの影響で、例年とは異なる1年間でした。

今日の卒業式も昨年に引き続き、卒業生、3年生保護者、教職員だけで実施することになるなか、

式は粛々と進み、卒業生45人の門出を祝福しました。

生徒たちは、3月中旬ごろから就職先に赴任したり、進学先に引っ越したりします。

いよいよ新生活のスタートです。

卒業生の皆さん ご卒業おめでとうございます。

これからも頑張ってください。