|

|

|

2月17日(土)に天草教育旅行受入協議会の依頼で体験学習プログラム実証に協力をさせて頂きました。

本校からは17名の生徒たちが参加しました。新和町沖合にて行われている、マグロ養殖のいけすを船の上から見学し、えさやり体験もさせて頂きました。

大きさ約1m、重さ100kg程の本マグロが広大ないけすを泳ぐ姿は圧巻で、えさに向かって何十匹ものマグロが活発に泳いでおり、日頃目にすることのない光景に生徒たちも興奮していました。

帰港後、アンケート記入及び感想記入を行いました。今回のマグロウォッチングがプログラムの1つとして、多くの方々に体験していただけることを期待しています。

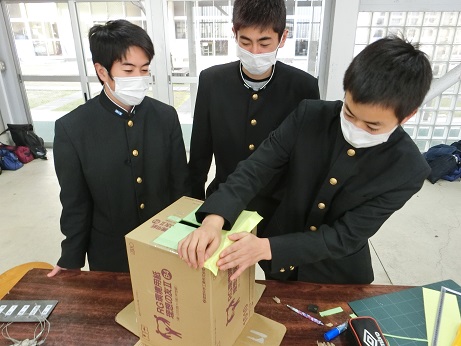

1月24日(水)、29日(月)に新生徒会執行部会議を実施しました。新生徒会長が目指す、生徒一人ひとりがよりよい学校生活を送れるようにするため、目安箱を作ることに決定しました。いったいどんな目安箱ができるのでしょうか?

実際に作製している風景です♪

これが完成品です!デザインがおもしろいですね(^^)

目安箱から日頃聞けない生徒の意見を聞き出し、今以上によりよい学校にしていきます!

東京へ移動中、上里SAでトイレ休憩

7:15から機械科A組、電気科、情報技術科が朝食を取っています。

7:00から機械科B組、土木科が朝食を取っています。

群馬へ移動中、後発便は上里SAでトイレ休憩しています。

群馬に向けて出発しました!

無事、羽田空港に到着しました。

機内から見た富士山は綺麗でした!

東京へ向けて出発しました!

熊本空港に到着!

群馬に向けて出発します。いってきます!

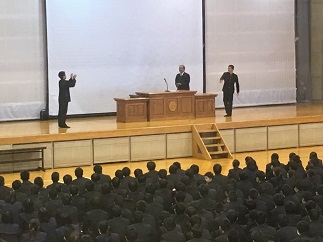

本校柔道場で出発式が行われました。

本校の駐車場を使い、3年生を対象にした原付クラスマッチを行いました。

項目は以下の通りです。

1 一本橋 (時間を掛けて走行する(一本橋幅 20cm))

2 スラローム (パイロンを設置しスラローム走行する(パイロン間 2.5m))

3 U字カーブ、一時停止 (パイロンを置き、接触せずに走行と一時停止後の左右確認)

4 一定速度走行 (スピードメーターを隠し時速30km/hで42m走行する)

各クラスの原付通学生代表2名で競い、クラスマッチ形式で行いました。

一本橋やスラロームなど難しい内容ではありましたが、楽しく競うことができました。

3学期には2年生を対象に行う予定です。

12月5日から12月8日まで、校内にて赤い羽根共同募金の活動を、生徒会執行部及びボランティア委員の生徒たちが代表して行ってくれました。

生徒たちが募金箱を持って、昼休みには各クラスを、放課後には生徒昇降口で募金の呼びかけを行いました。

多くの生徒たちが募金活動に協力してくれました。

校内で実施した分の募金額は 21,019円 となりました。

ご協力ありがとうございました。

集まりました募金は、天草市社会福祉協会にお渡ししました。

2名の生徒が12月10日に天草市民センターで行われた、歳末ふれあいのつどい2017のボランティアに参加しました。

天草地区の様々な団体が天草市民センターホールにて発表をされました。

観覧に来られた方々を、席までご案内しました。たくさんの方々の笑顔に出会うことができました。

2名の生徒が12月10日に天草市民センター体育館で行われた、子育てフェスティバル「わわわの日」のボランティアに参加しました。

フェスティバルでは、子どもたちが遊ぶコーナーや子どもを学べる場、そして子育て支援情報や子育て相談ができるコーナーなどがありました。会場にはたくさんの親子、妊婦の方、子育て中の方などが来場されとても元気のいい声が響き渡っていました。

本校の生徒たちは、九州電力様が出されていたブースのお手伝いを行いました。来場された子どもたちに風船を配りました。風船をもらった子どもたちの笑顔がとっても素敵でした。