|

|

|

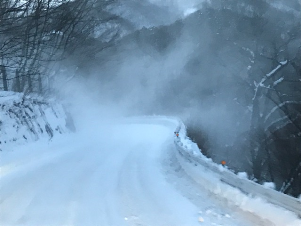

1月18日(水) 21:20現在

ホテルの様子です 。

1月17日7(火) 20:30現在

1日の終わりは明日の計画を伝えるために、班長会議を行います。

班長は責任重大ですが、修学旅行団を支える要の仕事を頑張ってくれています。

1月16日(月) 17:10現在

19:15頃にすべての科がホテルに到着しました。

到着後、更衣や荷物の整理等を行い、ちょっと遅めの夕食を取っています。

7:00からの出発式に備えて、2年生がまだ暗い早朝から登校してきました。本日も昨日に続き、大変寒い中でしたが、柔道場で凛とした雰囲気の中で出発式を行うことができました。 怪我なく楽しい思い出を沢山作って、帰ってくることを願っています。 |

1月12日(木)LHRの時間を利用して、上記講座を開講しました。本校では、卒業後、全体の約8割が新社会人になります。TPOに合わせたスーツの着こなし、選び方のポイント、ネクタイの結び方の実演などを専門的な立場から、講師の方にお話をいただきました。

3年生から選ばれたスーツモデルの登場に会場は大いに盛り上がりました。モデルの生徒たちは、恥ずかしさの中にも、これまでとは違う自分を発見したようでした。

生徒を代表して土木科の佐々木智紀くんが「スーツの着こなしの基本を学ぶ貴重な機会になりました」とお礼の言葉を述べました。

いよいよ来週の月曜日から2年生が修学旅行に出発します!本校では、事前に荷物だけ輸送して修学旅行を迎えます。それに伴い、本日は早朝から荷物の輸送が行われました。大きすぎるようなスーツケースを持ってくる生徒もいれば、小さなスーツケースにコンパクトにまとめている生徒もいたりと様々でした(^^)2年生の皆さんは体調管理に十分注意して、修学旅行を万全の体調で迎えられるようにしてくださいね!

本校同窓会長の江崎様から、「明日11時半から瀬戸小学校でどんどやをするから来られませんか」と1月6日(金)にお誘いを受けました。7日は特に何も予定がなかったので、「小学生以来何十年かぶりに、どんどやの炎を眺めて無病息災を祈るのもいいのかな・・・」と思って行くことしました。

「天工生も一人位来るかな・・・」と微かに期待しましたが、誰も来ずちょっと残念!古老が小学生に、「どんどやの火に当たると風邪をひかないよ」とか教えていましたので、皆さん方の分まで気持ちを込めて火に当たってきました。 ぜんざいを御馳走になって帰りました。 |

学校は冬休みに入り、部活動や課外等で登校する生徒だけで、いつもより静かな校内となっています。今年も残り少なくなりました。そこで、もうすぐ新しい年を迎えるということで、本校職員で正門前に門松を飾りました。

ところで、なぜ門松を飾るのでしょうか? ちょっと調べてみました。

元々お正月とは、万事の始まりという意味合いがあり、お正月になるとわたしたちの一年を見守ってくださる“歳神様”と呼ばれる神様が、それぞれの家を訪れると考えられてきました。昔から歳神様が訪れた家には幸運が舞い降りると言われており、わたしたちは自分の家が歳神様を迎え入れるのにふさわしい神聖な場所だということを示し、歳神様が迷わずに自分の家に降りてきてもらえるようにと、目印として門松やしめ飾りなどの正月飾りを飾るようになったそうです。

また、門松は生命力・不老長寿・繁栄の象徴とされていた松の木を、長寿を願う貴族たちの行事を元に、平安時代の末から鎌倉時代にかけて広がったとも言われています。

年末に慌ただしく大掃除を行うのも、もともとは歳神様をお迎えするための礼儀として始まりました。今でこそ大掃除は、新年をキレイな家で気持ち良く迎えるためだとか、年が明けてから年始回りに訪れる来客のためだというふうに考えられているかもしれませんが、本来は歳神様をお迎えするためだったのです。そう考えると、大掃除もきちんとしないといけないのかもしれませんね。

今年も残り5日となりました。この1年間、皆様方には本校のホームページをご覧いただき、大変お世話になりました。また、来る平成29年もよろしくお願いします。

それでは、よいお年をお迎え下さい。

| ソフトボール部 | 第11回全九州高等学校男子ソフトボール秋季大会熊本県予選会 | 準優勝 | M2A | 有田 海斗 | |

| 第35回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会熊本県予選会 | 第3位 | ||||

| 第11回全九州高等学校男子ソフトボール秋季大会 | 優勝 | ||||

| 水泳部 | 平成28年度熊本県秋季選手権水泳競技大会 | 男子50m自由形 | 第2位 | J2 | 金子 奈希 |

| 男子50m平泳ぎ | 第2位 | ||||

| 男子100m自由形 | 第2位 | ||||

| 男子200m個人メドレー | 第2位 | ||||

| ソフトテニス部 | 平成28年度全九州高校新人ソフトテニス熊本県予選大会 | 男子ダブルス | 第2位 | C2 | 田中 佑磨 |

| E2 | 小川 和滉 | ||||

| ハンドボール部 | 平成28年度第45回九州高校選抜ハンドボール選手権大会熊本県予選大会 | 男子の部 | 第4位 | M2B | 富永 聖也 |

| 土木科 | 第3回日本大学全国高等学校土木設計競技 | 優秀賞 | C2 | 草積 奈央 | |

| 平成28年度熊本県公立学校善行児童生徒 | C3 | 永田 健人 | |||

| 平成28年度学校保健及び学校安全表彰 | |||||

【亀川寮】クリスマス会

12月20日(火)の夕食はステーキ、夜令の時間帯には毎年恒例のクリスマス会が開催されました。寮長、副寮長を中心にビンゴゲームが行われ、ささやかな景品や図書カード、おやつが配られました。終始、和やかな雰囲気の中にアットホームな楽しさがあり、最後には全員ショートケーキをもらって各部屋へ戻りました。

3日前、出張で熊本に向かっていたら、ラジオから「クリスマスをお題にした折句を募集します」と聞こえてきました。「えぇ?折句ってラジオで普通に募集するほど有名で、そんなに簡単にできるの?」と半信半疑で聞いていました。生徒の皆さんは「折句」を知っていましたか? この場合、簡単に言えば、五七五七七のそれぞれの頭にクリスマスという5文字を折り込めというものです。その番組では次の一首を例示していました。 薬指 リングをそっと 滑らせて まだあと5分 少し泣きたい くすりゆび りんぐをそっと すべらせて まだあとごふん すこしなきたい このリング、どちらに滑らせているのでしょうか?外す方向なら何ともやるせない歌だな~とか思いつつ、そういえば、俵万智さんの短歌集の中にも一首、折句が紹介してあったことを思い出し、帰ってから本を引っ張り出しました。次の歌は田中章義さんという十代の歌人の予備校時代の作品なんだそうです。 クリスマスりんりん響く鈴の音を全く無視してスタディーハード キーワードを隠すたわいもない言葉遊びのようですが、いざ作るとなるとそれがどうしてとても難しいのです。高校の時、伊勢物語の中で折句を学んだ際に、恋の機微にすっかり高揚した大学出たての若い先生が「なつやすみをお題にした折句の歌を作ってらっしゃい」と宿題にしたので、やってみたことがあります。 ……ん~。………んっ!?……ん~ん。………はぁ といった感じで、2~3時間格闘しましたが結局できませんでした。 折句に限らず、すべての仮名を一文字ずつ使ったいろは歌やショパンの黒鍵のエチュード(右手がピアノの黒い鍵盤だけを弾く曲)もそうですが、こういう技巧がすらすらできる人って一体どういう頭をしているんだろうとホントに感心・感服してしまいます。だから、ラジオでアナウンサーが「いつでもどこでも、眠れない時、眠りながら、歩きながら、雨を見ながら、待ち合わせの間にも作れますよ!」と、いとも簡単な感じで喋っておられるのを聞き、「本当かな~?」って思った次第です。 ところで、私の「折句」との出会いは、前述のように平安時代きってのプレイボーイ、在原業平の自伝的物語とされている伊勢物語の授業中です。ネットで改めて調べてみたらまさしく次のようなお話で、それを習った頃の教室の匂いまで懐かしくよみがえりました。 昔、ある男(=在原業平とおぼしき主人公)が都への未練を残しつつ関東の方への旅を続け、三河の八橋(今の愛知県知立市のあたり)に着いた。その沢のほとりの木蔭に馬から降りて座って、乾飯(かれいひ:水やお湯で戻して食べるドライライス)を食べた。 その沢に、かきつばた(菖蒲やあやめに似た植物)がとてもきれいに咲いていた。それを見てある人が、「かきつばたという五文字を各句の頭に置いて、旅の心情を詠みなさい」と言ったので、男が次のような歌を詠みます。 からごろも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ (現代語訳:着て馴れ親しんだような妻が都に居るものだから、はるばるとこんなに遠くまで来てしまった旅を悲しく思うのです) 最後に、乾飯の上にポロポロと涙が落ちて、乾飯はふやけてしまったのだった、という何とも切ない落ちまでつくという物語です。 「切ない」で思い出しましたが、クリスマスの俳句として次の句を新聞の歌壇面で目にし、「そういうこともあったよな・・・」と中島みゆきの「時代」よろしく胸が一杯になったことがありました。 行くあての ないクリスマス 髪を切る HPバナーでは、クリスマスの贈り物やメッセージ交換が話題になっていましたが、皆さん方もクリスマスにちなんで、折句に挑戦するなり、一句ひねって恋心を歌に託して相手に贈ってみませんか。 そうそう、作った句は今のあなたの青春の一頁です。大事に保管しておきましょう。 |

12月15日(木)本渡年金事務所、下村哲史様をお迎えして、年金教室を開催しました。「公的年金制度」の仕組みと意義について詳しく学びました。公的年金制度は、老齢年金、障害年金、遺族年金の3つの安心を支える制度であること、自分や家族に何かあった時に生活を支援してくれる制度であることが生徒には良く理解できたと思います。

また、学生で経済的余裕がない時、「学生納付特例制度(ガクトク)」が利用できることについても説明をしていただき、進学する生徒たちにもおおいに役に立つ内容でした。

以下、生徒の感想を紹介します。

①年金は自分の人生を守るものということが理解できたので、加入し、掛け金を納付しようと思う。

②自分には関係ないと思っていたが、社会人になったら直接関わってくると実感した。卒業前に話を聞くことができて良かった。

③老後の生活を支える以外に、事故などで障害を負った時にも年金が支給されると知った。「将来の安心」について考える時間になった。

最後に、生徒を代表して、電気科松本奏流くんが「年金の知識が深まりました。自分の未来をしっかり考える有意義な機会をありがとうございました」と謝辞を述べました。

私自身、全く気にしておらず、HPを開けた時、偶然この数になっていることに気付き、急いで画面をキャプチャしました。202020というと思い出すことが2つあります。 まず、平成がまだ1桁だった頃の教え子のことです。私の設計の授業、よほど退屈だったんでしょう?いつもノートに車の落書きばかりしていました。それもベンツです。呆れて「これ何ね!」と尋ねたら、「202020です」と平然と答えました。多分、型式番号かなんかでしょう。マニアックな話にはついていけないと、それ以上突っ込むことはしませんでしたが、ニーマルを3回繰り返すヘンな数字なので妙に記憶に残っています。その生徒、ベンツに就職したいという強い希望がありましたが、叶わず(求人票を頂けませんでした)、専門学校に進学しました。きっとどこかで自動車整備士をしているはずです。今は機械科の教室でさえ、車やバイクの雑誌が所在無げに置いてあるのを見受けることはなくなりましたが、昔は根っからの車好き、バイク好きがいたんですよね。 2つ目は、「環境目標20-20-20」です。これはエネルギーと気候変動戦略の一環として、EUが掲げていた2020年までの中期目標です。90年比で温室効果ガス20%削減とかだったと記憶していますが、EUからイギリスが離脱したりして、どうなったんでしょうか。 そういえば・・・、「2020年30%」(202030:ニーマルニーマルサンマル)というのもありました。多分この記事を書いている頃(12時間頃)その数字になっていると思うのですが、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に占める女性の割合を少なくとも30%程度にするという政府の男女共同参画に関する目標です。 数字にかこつけた語呂合わせの目標、立てるのは面白いですが、東京オリンピックの年までにということで果たしてうまくいくんでしょうか。 そういうことで、いつも本校のHPにお越しいただきありがとうございます。【校長】 |

とうとうここ天草では今年、霜が一度も降ることなく霜月が終わりました。子どもの頃、霜が降りているところをサクサク歩くのが楽しかったことを思い出しながら、いくら温暖化と言ってもこんなことはこれまでなかったよね・・・って思っていました。 そして迎えた今朝、この冬一番の冷え込みみたいです。正門前の清掃ボランティアで落ち葉をかき集める生徒たちも「つめたか~」とか言いながらほうきを握っていたので、慌てて温度計を外に持ち出しました。朝7時半の校庭は7℃、辺りを見渡しましたが霜は降りていません。気になってyahoo知恵袋で「霜が降りる条件」を調べたら、『霜が降りるためには、霜のできるところの温度が0℃以下であることが必要です。気温は人間の顔の付近、つまり地上1.5mの温度で、気温の方が地面の温度より少し高いので、気温が2~4℃位で霜が降りることになります。ただし、気温だけでなく風が弱く晴れていることも条件になります』とあり、そうなんだ、この位の寒さじゃまだ霜は降りないんだ・・・と妙に納得しました。 そのような中、進学・公務員課外に臨む生徒たちが早朝から元気よく登校し、熱心に問題に取り組んでいました。温かい布団が恋しく、自分にむち打ちながらの早起きということで、特に寒がりの人にとっては大変だと思いますが、この頑張りがいつか実を結ぶことを願っているところです。 今朝の校内の様子です。朝掃除、進学・公務員課外*、色づいた運河側校庭の銀杏、クリスマスリースが掛けられた玄関の窓等を撮影しました。     *進学課外では、微分係数を使って接線の方程式をやっていました。「微分係数って人に当てはめると、その瞬間のときめきとか感動ということだから、要するに感受性に相当するのかな・・・」と、はるか昔の数学の授業で先生がふと口にしたことを思い出したところでした。 |

さて、今日は考査1週間前です。ラケットやバットを鉛筆に持ち替えて勉強に専念しましょう。明日は祝日でじっくり勉強できるはずです。1、2年生は、年度内残る試験は2回です。ということは・・・、あと2回で就職や進学を左右するといわれる「評定」が決まってしまいます。心して臨みましょう!そんな皆さんに、勉強そのものといって言っていい「記憶」について少し話をしたいと思います。 定期考査にしろ資格試験にしろ、その勉強では暗記することが沢山あるのに、人の脳は記憶した物事を片っ端から忘れるようになっているから困ったものだと思ったことはありませんか?でも、早く忘れていいものは早く忘れないと、例えば町中ですれ違った人全員を記憶してしまう状態が当たり前になったら、かなりストレスに感じるし、脳には大きな負担になることでしょう。早く忘れていいものと、記憶しなければならないことの差別化を行うことにより、私たちは脳を無意識に守っているといわれています。 また、記憶は外部からの情報を収集・整理するだけでなく、危険な体験をした場合に、その後回避するためにも使われます。その意味では、生物が外敵から身を守りながら厳しい環境に適応するために不可欠な機能とも考えられています。 では、皆さん。記憶には感覚記憶、短期記憶、長期記憶の3つの段階*があることはご存知でしたか。(それぞれの言葉の意味の説明はここでは省略します。とりあえず、言葉から受け取れるイメージのとおり理解して差支えありません) 勉強をしていると「すべて長期記憶だったらいいのに!」と思うことが多々ありますよね。でも、そうはいかないのが人の悲しいところです。 前置きが長くなりましたが、試験勉強に励む皆さん方に、短期記憶をいかにして試験の時使える長期記憶にするかということについて、ヒントを差し上げたいと思います。と言っても、最新の脳科学の知見を引用しながら様々な研究者が長期記憶に結びつける勉強の仕方を説いるわけで、その中から広く共通しているアドバイスの紹介になります。結論を聞くと「な~んだ!」となりかねませんが・・・。でも是非、参考にしてください。

さらに記憶を強固にするためには、本の内容を音読しながら紙に写すほうが、視覚と聴覚に加え触覚を働かせている分、より記憶ができるということも実証されているとありました。とにかく、五感をフル活用させたほうが記憶に残るわけです。試験勉強ではこれを多いに活用しましょう。 そうです。覚えたいことを声に出して音読しながら(できれば同時に紙に写しながら)覚えましょう!古くから知られた方法ですが、これだけ脳の働きが解明された現代でも、今のところこれに勝る記憶定着の方法はないようです。

I wish I had worked harder, when I was at school.

そしたら、驚いたことに返された答案には、大きな×がつけられていました。何と正解は、「学生の頃もっと勉強をしておけばよかった」なんだそうです。 study harder なら分かります!でもwork harder、これが学校生活について使われると「もっと一生懸命勉強をする」なんていう意味になることを、何と高校2年生まで知りませんでした。恥ずかしいことです。 皆さん方は英文のような後悔をしないように、期末考査に向けての健闘を期待します。 *『受験脳の作り方』(池谷裕二著)にそれぞれの記憶の特徴や脳内の活動部位など、そのメカニズムが詳しく説明されています。著者の池谷裕二博士は、記憶のメカニズムにおいて、極めて重要な役目を果たしている海馬(かいば)についての研究で薬学博士号を取得した最前線の研究者です。しかも、一般人向けに記憶のメカニズムについてじつにわかりやすく説明してくれるサイエンスライターとして卓越した才能をもつ人でもあります。本書の中から一部を抜き出してみますが、朱書きのところは早速、応用可能です! ・「海馬に必要だと認めてもらうには、できるだけ情熱を込めて、ひたすら誠実に何度も何度も繰り返し情報を送り続けるしかないのです。」(p.38) ・「忘れることには個人差がないことを覚えておきましょう。」(p.49) ・「復習すれば忘れる速さが遅くなるのです。」(p.63) ・「実際、腹がすいている時の方が記憶力が高いことが科学的に証明されています。・・・たとえば朝昼晩の食事前などは、脳が適度に危機を感じている状態です。」(p.106) ・「したがって、部屋の温度は若干低くした方が、学習効率が高まります。」(p.107) ・「つまり、覚えたら忘れないうちに寝る、これが鉄則なのです。(中略)就寝時間の1~2時間前は、脳にとって記憶のゴールデンアワーです。」(p.134~135) この本、5階の図書館には無かったようでしたので、入れてもらうようにリクエストしておきました。興味が湧いた方は、ぜひ読んでみてください。読みやすい本ですよ。 |

平成28年度熊本県がんばる高校生として機械科3年の中山紀香さんが蒲島熊本県知事より表彰状を頂きました!

以下は、中山さんへのインタビュー記事です!

Q1 今回平成28年度熊本県がんばる高校生の表彰式を受けての感想をお願いします。

私は様々なことに挑戦をして全力で取り組むようにしてきました。その努力が周りから認められたようでとても嬉しかったです。挑戦することは自分自身にとって決して無駄にならないので、これからも様々なことに挑戦していきたいと思います。

Q2 残り少ない高校生活をどのように過ごしたいですか?

卒業後は就職で九州を離れてしまうので、家族との思い出、友達との思い出をたくさん作りたいと思っています。また、今回このような表彰状も頂くことができたので、残りの高校生活も様々な面で全力を尽くして頑張りたいです。

Q3 高校卒業後は、トヨタ自動車に専門部生として入社予定ですが、どの様な仕事がしたいですか?

トヨタ自動車の専門部は1年間の学習を経て、様々な部署に配属されます。

私は技術系に進みたいと考えています。そのためにもカーエレクトロニクスやメカトロニクスなどの電気の勉強を早め早めにしておきたいと思います。

11月16日(水)崇城大学本館6階学術講演会室で開催された「平成28年度第28回熊本県工業高等学校生徒研究発表会」に参加してきました。

生徒研究発表会は県内の工業関係高校の生徒が日頃の研究成果を発表、今回は情報技術科3年生9名が研究の成果を発表しました。

テーマ「熊本地震から考える~わたしたちの災害対策~」です。内容は、熊本地震や天草での台風などの災害を調査し、最終目的の災害時に利用でき、オフラインで動作する携帯端末向けのアプリを開発です。

発表当日は、全員が高校生らしく堂々と発表しました。結果は「奨励賞」でしたが、生徒達が協力して1つのことを一から考えて、作成し、課題を解決していくプロセスを経験できたと感じていることでしょう。

土木科3年生の永田健人君が、今年度の熊本県公立学校善行児童生徒表彰を受彰しました。

表彰事由については、今年の8月2日(火)の夏期課外からの帰宅途中、茂木根海水浴場で銛(もり)を左足甲に刺して大けがをした中学生を救助したことです。その際、海岸から60~70m離れた岩場でうずくまっている中学生のところに向かうために、迷わず制服を脱いで岩場まで泳いで渡り、救助が到着するまで中学生を励まし続けました。

永田君の優しさと勇気のある行動に拍手を送りたいと思います。