カテゴリ:林業科学科

林業科学科 OneTeamプロジェクト 上天草高校福祉科で福祉の授業を体験

昨年度、認知症予防パズル「好き!通潤パズル」を開発し、販売しています。

今年度は、福祉について学ぶ高校生との交流を行い、

実際に介護の現場で仕事することを目指す高校生と交流して、

認知症予防や福祉に関する広い分野で林業の力を活かすために、

上天草高校の福祉科との交流を行っています。

11月4日(金)は林業科学科の2年生と通潤パズルを開発した3年生の研究グループの生徒が

上天草高校を訪問しました。10月の交流会に続いて2回目の交流です。

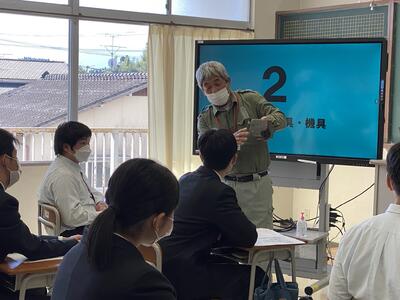

はじめに、認知症予防パズルの第一人者の川畑智先生の講話を聞きました。

講話では、認知症の基礎知識やパズルに関する内容に加え、福祉の専門学科の生徒ができる取り組みについてなど

専門学科で学ぶ生徒に対する先生の強いメッセージを伝えられました。

また、林業科学科の生徒に対して福祉科の2年生から

高齢者模擬体験や車椅子介護体験などを実施していたきました。

福祉に関する授業を体験したことで今後のプロジェクト研究の内容にもさらに活かせるようになりました。

今後は、上天草高校と共同開発中の車椅子の児童用のボッチャランプを製作し、

実際に障害者スポーツの関係者の方に披露する予定です。

林業科学科 一年間の安全な実習に感謝「山の神祭り」

林業科学科 一年間の安全な実習に感謝「山の神祭り」

一年間、安全に実習できたことや、たくさんの山の恵みを活用できたことに感謝をするために

毎年10月末に「山の神祭り」を実施しています。

熊本では1月、5月、9月の16日を山の神祭りとして、

この日は山に入らず安全祈願祭などを行うのが慣例ですが、

本校では、林業科学科全学年で実習をしたあと、

感謝の気持ちをこめた神事、会食を行います。

今日は、3年生がスギ林の間伐実習

2年生がシイタケ原木用のクヌギの伐採

1年生がクヌギ林の下刈り実習等を行いました。

お昼には、

鍛冶床演習林の中の島に簡易の祭壇を作り

神事の後には、

暖かい水炊きと持参した弁当で会食をしました。

11月は間伐研修や高性能林業機械研修などがありますが、

学年を超えて演習林で活動するのは今年度は最後です。

林業科学科 九州森林管理局主催 研究発表会で優秀賞(九州2位)

九州森林管理局が主催する研究発表会

森林・林業の技術交流発表大会が10月26日(水)熊本市県民交流会館パレアで開催され、

優秀賞

「林業のチカラ×ふくしの心〜山都町の木材を活用した福祉用具の開発〜」

発表者 山下さん、松田さん(林業科学科3年・矢部中)、龍さん(林業科学科3年・福岡市花畑中)

竹岡さん(林業科学科3年・蘇陽中)、森崎さん、堂上さん(林業科学科2年・矢部中)

坂本さん(林業科学科2年・蘇陽中)、上田さん(林業科学科2年・桜木中)

九州各県の林業や農業に関する高校が森林・林業に関する研究を発表する大会で、

優秀賞の受賞は6年ぶりです。

林業科学科 継承 肥後石工 石橋石工研修2日目

全5回の研修の2日目です。

扇型にカットされた小さなサイコロ状の石材を組み合わせて作る石橋の模型を製作し、

石橋の構造と石の組み方の実習を行いました。

まずは、簡易的な支保工を木材を使って製作します。

木工は授業で取り組んでいますが、曲面をもつ支保工の製作に苦戦しましたが、

どうにか完成させることができました。

林業科学科 OneTeamプロジェクト 上天草福祉科の2年生に林業科学科の取り組みを紹介

林業科学科 OneTeamプロジェクト 上天草福祉科の2年生に林業科学科の取り組みを紹介

昨年度、認知症予防パズル「好き!通潤パズル」を開発し、販売しています。

今年度は、福祉について学ぶ高校生との交流を行い、

実際に介護の現場で仕事することを目指す高校生と交流して、

認知症予防や福祉に関する広い分野で林業の力を活かすために、

上天草高校の福祉科との交流を行っています。

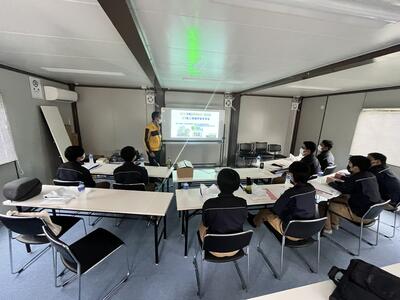

10月19日 上天草高校の2年生が矢部高校を訪問しました。

林業科学科の認知症予防パズルに関する取り組みの紹介や認知症予防パズル体験を行い

かどっこのくまモンストラップの木工体験を行いました。

上天草高校の生徒からは、障害者など誰でも楽しめるスポーツ「ボッチャ」体験を行っていただき、

手軽にみんなで楽しめるスポーツの良さを体験しました。

上天草高校の福祉科では、障害を持つ児童がボッチャをたのしめるように

ボッチャのボールを滑り台の要領で”投げる”ことができる「ランプ」を木材でできないかと考えています。

そこで、今回、林業科学科の木工技術を生かして子供用のボッチャランプが作れないかを今後検討することになりました。

今後は、数回の打ち合わせを重ねてボッチャランプを製作する予定です。

林業科学科 石橋の歴史と構造を学習

山都町を始めとした緑川流域は通潤橋や霊台橋など数多くの石橋が架橋されており、

その修復や復元を行う事ができる知識や技術を持った日本でも数少ない職人が、

老朽化したり地震で被災したりした石橋の工事を請け負っています。

林業科学科では、「継承 肥後の石工」と題して

石橋石工の知識・技術を学習する取り組みを行い今年で3年目です。

ものづくりマイスターによる研修を利用したもので、

全5回の石橋石工(石材施工)に関する研修です。

講師には、町内で、石橋の伝統技術を継承し数多くの石橋の修復や補修工事をされている

尾上建設の協力で、ものづくりマイスターの資格を持った石工職人山下さんと藤原さんから石材施工に関する技術を学びます。

1回目の今日は、林業科学科2年生が

尾上会長から石橋に関する歴史や文化、技術継承に関するお話を聞き、

山下マイスターや藤原マイスター、尾上建設の方々から石材や支保工についての講話をしていただきました。

次回は、小型の支保工を製作し扇型にカットされた小さなサイコロ状の石材を組み合わせて作る石橋の模型を製作します。

林業科学科 IoT技術を活用した建設機械研修(九州中央道建設現場)

林業科学科 IoT技術を活用した建設機械研修(九州中央道建設現場)

IoTを活用した建設機械の体験・研修を

山都中島西ICから矢部ICへ向けて延伸工事がされている

九州中央自動車道の工事現場で実施しました。

設定した数値で自動的に切り土などの施工ができる油圧ショベルの乗車体験を行いました。

自動制御を設定した状態と設定を切った状態を体験し、

最後に決まった切り土の高さで油圧ショベルを操作できるかを競うゲームを行いました。

現場事務所では、工事の状況の説明や現場でのICT活用についてお話しいただき、

VR技術を使った危険予知トレーニング体験をしました。

令和5年度の開通に向けて、ドローンやICTを活用した機械を駆使して効率的な作業を行っている現場を見学し、

生徒たちは、驚きと感動を口にしていました。

江川組、コマツ、国土交通省熊本河川国道事務所の皆様には

コロナウイルス感染症対策を万全にしていただき、貴重な体験をさせていただきました。

ありがとうございました。

インターンシップお世話になりました!

インターンシップお世話になりました!

9/12(月)~9/16(金)の5日間、林業科学科2年生がインターンシップに行ってきました!

ご協力いただきました企業の皆様ありがとうございました。

今回学んだことを、今後の学校生活や進路選択に活かしてもらいたいと思います

林業科学科 樹冠解析実習

林業科学科 樹冠解析実習

樹木の年輪を調べて、その木が育ってきた様子を再現する実習

樹冠解析実習を行っています。

実習は

鍛冶床演習林のスギ林から一班1本ずつ伐倒して

0.2m、1.2、3.3mと輪切りにして円板を採取します。

採取した円板を学校に持ち帰り、

年輪を調べて5年ごとの樹木の成長の様子を図面に表して

樹木の生長の様子を再現します。

林業科学科 九州学校農業クラブ連盟 意見発表で最優秀賞

林業科学科 九州学校農業クラブ連盟 意見発表で最優秀賞

第65回九州学校農業クラブ連盟発表大会 令和4年度 熊本大会が

8月9,10日、くまもと森都心プラザで開催され、

林業科学科3年の岸本さんが出場し、最優秀賞を受賞しました。

このことは、127年の矢部高の歴史の中で初の快挙です。

岸本さんは、10月25日~27日に福井県生活学習館 ユー・アイふくいで開催される全国大会に出場します。

他にも全国大会 令和4年北陸大会には

平板測量競技会(初出場)、農業鑑定競技会にも生徒が出場します。

皆さん、応援よろしくお願いします。