2月19日(土)、大石酒造(水上村)が所有される森林で、クヌギの植樹会が行われました本校とNPO法人どんぐりの木、球磨の森を守ろう会、上球磨森林組合と共同により実現。コロナ感染症拡大により、限られた参加者とはなりましたが、「森を守りたい」という皆さんの思いが通じ合った植樹会となりました。

南稜高校からは、生徒が1年かけて育て、先日、岡留熊野座神社にて祈願いただいたクヌギの苗50本を提供しました。

この日、地域の皆様と共に150本の苗を植栽することができました(^^)

支柱には、摩耶幼稚園の子供たちがクヌギの成長を願い彩った木札も添えました

クヌギの苗が大きく育って、『土砂災害から暮らしを守ってくれる森』、『美しい水源をつくってくれる森』、『二酸化炭素炭素の吸収源として地球を保全してくれる森』、『カブトムシや動物が蜜やどんぐりを求めて集まってくる森』など、森が果たす役割には、人々の様々な期待があります‼️豪雨災害を経験し、森の大切さを知った南稜生にとって、森づくりは大変意義深いものですこれからも、地域の皆様と一緒に人吉・球磨の美しい森を守っていきます^ - ^‼️‼️

2月18日(金)10時50分から本校校長室で実施しました。

本校校長の増村先生から「近年は社会情勢の変化が大きい。しかし、農業は人が生きるために必要な産業です。多くの方が期待しています。ここで学んだことを活かしてください。」と挨拶をいただきました。

南稜就農塾生に修了書が授与されました。

塾生代表挨拶で「各専攻で学べないことを県内で実施された研修などで学ぶことができた。」とありました。今年度活動報告で「農業簿記について学び、農業経営に活かしたい。」や「3年間で肥育した牛が高評価を取ることができた。」と塾生から発言があり、成長した姿を見ることができました。

15日(火)人吉市のバス停と本校正門の2箇所にて育友会の挨拶運動を行いました。

朝早い時間帯に井手永育友会会長をはじめ大変お世話になりました。

2月15日(火)本校の苗畑で育成してきたクヌギ苗の堀り起こしを行いました。 掘り起こしたクヌギの苗は、19日(土)に水上村の大石酒造が所有する森林に植栽します

クヌギは地中深くに根を張り巡らす性質をもつことから、土砂災害防止に効果がある樹種として注目されており、本校でも苗生産に取り組んできました。 これまで、地元保育園や幼稚園、NPO法人エコシティー研究会どんぐりの木と共同でクヌギを種子(どんぐり)から育てて、現在では500本を超える苗ができています 。 昨年4月に芽を出した苗も1年足らずで胸の高さにまで成長しました。

森林に植栽された後も、すくすくと成長し、「美しい水を供給してくれる森」、「災害から暮らしを守ってくれる森」が育まれることを願い、あさぎり町の岡留熊野座神社で祈願を行いました。

生徒達も自分が1年かけて育ててきたクヌギの苗が、いよいよ生かされることに喜びを感じていました。19日には祈祷いただいた苗を森林に植え付け、地域の皆様と南稜生の連携による「森づくり」の第一歩を踏み出します。

南稜高校で栽培したブドウを原料にして作ったレーズンの活用を検討してもらうため、あさぎり町農林振興課、商工観光課、ふるさと振興社を訪問しました。あさぎり町商工観光課では、6次産業実践のため貸与頂いている食品乾燥機の御礼を述べました。レーズンが地域の新たな商品開発につながるような連携をしていきたいとの言葉を頂きました。

本校レーズンでカップケーキを作ってもらった「パン工房 麦の音」では新たな商品開発も約束してもらいました。

営業活動実践と言うことで、自分たちで訪問の趣旨やレーズンについて説明しました。はじめは緊張しましたが、慣れてくると堂々とした営業活動となりました。名刺を渡されることもあり、今後は名刺持参で活動に取り組みます。

高校生が学校の枠を超え、地域の課題について考える「全国グローカルリーダーズサミット」が2月10日(木)~2月12日(土)までの3日間開催されています。2日目となった本日、全国の高校生がオンラインで繋がり、研究発表や意見交換を行いました。

本校は、地域資源である森林の利用と保全に着目し、県南豪雨災害後に大量に発生した廃棄土砂を有効活用したクヌギ苗の生産と森林への植栽により、災害に強い森林づくりに取り組んだことや、木材を活用した木育活動で被災者の心の復興に取り組んだ内容を発表しました。意見交換会では、全国の高校生の研究に対する主体性や協動性の深まりが伝わってきて、自分たちが取り組む研究の課題も見えました。今後の活動の展望を膨らませる良い機会となりました。

2月5日(土)、MY PROJECT AWARD 2021(マイプロジェクトアワード 2021)がオンラインで開催されました。マイプロジェクトアワードは、多様な参加者(高校生・サポーターなど)が集まる中で、社会を創造する「新しい学びの当たり前」を共につくっていく場として企画されたもので、本校の参加は2年目となります

熊本県内の各高校が日頃の学びで深めた課題研究やプロジェクトを発表すると共に、他校とオンラインでの交流をとおして、今後の学習活動に生かす機会でもあります。

本校は、木育活動から被災地復興に取り組んだ「“もっと木育”『がんばろう!人吉・球磨』」と野生鳥獣被害対策の実践によりSDGsの達成に取り組んだ「挑戦!SDGs Action」、田んぼダムの普及による治水の取り組み「球磨モンの水土林Project☆」の3課題を発表。

他校生や大学生、企業経営者等から幅広くアドバイスをいただくことができました。参加した生徒も、他校の日頃の学習内容や研究について知る機会となり、新たな課題発見や課題解決に向けたヒントを得ることができました。

2月10日(木)曇の天候の中、果樹の実習を行いました。以前に剪定していた剪定くずの回収です。高さも制限され、中腰での実習です。地味で地道な実習ですが、この一手間をきちんと取り組んでいます。

剪定後はこのような姿です。今年も甘いブドウを乞うご期待!!

この度の商品開発へ至った経緯についてご説明し、実際に発表まで終えた生徒たちの感想をまとめましたのでご覧下さい。

発端は1年前課題研究の研究内容を決める際に以前本学科で取り組んだ「模擬会社WBC」を参考に生徒達自ら職員へ申し出てこの活動が始まりました。生徒達の思いは、令和2年7月豪雨で被災した人吉球磨の復興・活性化を何らかの形で支援できないかと考え、模擬会社Hope Cheer up Company~希望を持ち元気づける会社~(通称:HCC)を設立し、人吉球磨の特産品を使った商品開発に取り組みました。

その中で令和3年7月より県南フードバレー推進協議会主催の新商品開発事業に参加することができ、株式会社カッセジャパンのもと地元企業の㈲あさぎり町ふるさと振興社との共同での開発を行ったことが経緯となります。

生徒は、以下の4つの部門に分かれ活動しました。

運営部 社長:小田 副社長:藤田 会社全体の活動まとめ 各部署の補佐

商品開発部 部長:告川 社員:地下 新商品の考案 試作レシピの改良

製造部 部長:井手永 社員;那須 商品開発部レシピの製造 製造効率化

マーケティング部 部長:渡邉 社員:横瀬 パッケージ等の作成 商品価格の決定

全員(8名)より、今回取り組み終えてみての感想をいただきました。ぜひご覧ください。

以前先輩が課題研究を通して「WBC」という模擬会社をされていたことを参考にし、今回私たちも挑戦しました。情報の共有が十分にできていなかったなど上手くいかないことも多々ありましたが、貴重な経験ができました。これも県南フードバレー推進協議会、カッセジャパン髙沢様、あさぎり町ふるさと振興社益田様、波多野様はじめ商品開発に携わっていただいた皆様のお陰です。ありがとうございました。

(運営部 社長 小田瑠奈)

授業の一貫で参加した取り組みだったが、高校生ではもちろん、社会に出てからもなかなか経験できないことが出来たので、参加し懸命に取り組んで良かった。取り組みの中では、商品開発に関することだけでなく、商品を販売する上で大切な事や、お客様の声、多人数で活動するにあたって気をつけること等多くのことを学んだ。1つの商品を開発することの難しさを知り、日々新商品を開発・発売している企業の凄さを知った。

(運営部 副社長 藤田美空)

復興の支援になるように私たちの強い思いが込められた商品にしたいという思いで参加した。これまで気づくことのなかった人吉球磨の魅力に改めて気づき、商品化することの難しさを痛感することができた。選考会から準備を進めて選考会で採用されて共同開発をはじめたが、双方の意見が別れることもあり、大変だと感じた。しかし、自分たちの意見を伝えながら共同開発を行うことが出来て本当によかった

(商品開発部 部長 告川由莉)

人吉球磨を応援するような良い商品が出来たらいいなと思い参加しました。商品化までの道のりが厳しい事が身をもって分かりました。その中でも必要な物を取り入れ、みんなと商品化を進めることが出来たので良かったです。

(商品開発部 社員 地下彩奈)

復興支援等の活動を今までした事が無かった為、授業の一環としてでもいいから地域活性化の取り組みに参加して地域に貢献したかった。8人で協力する事で互いに持っていない能力や視点を補完し合う事ができ、他人を理解しようという心掛けの大切さを知った。

(マーケティング部 部長 渡邉 凜)

豪雨で被害を受けた人吉球磨に少しでも支援できるならと思い、参加した。1つの商品が出来上がるまでに色んな人の支えと時間がかかることを学んだ。

(マーケティング部 社員 横瀬李桜)

模擬会社の設立理由でもある人吉球磨の復興支援という目標達成を目指し自分にできることは何かを常に意識し多くの人に喜んで貰えるような商品にしたいという思いで参加した。この1年間の活動を通して、1つの商品を開発するのにどれだけの時間を要するのか、企業との共同開発において、どのような点(適度な話し合い、共同実習など)が重要となってくるのかを身をもって学ぶことが出来た。

(製造部 部長 井手永杏子)

豪雨災害にあった人吉球磨の復興を支援できるような商品を作りたいと言う思いで参加した。1つのお菓子を商品化させるまでにとても時間がかかることと商品開発をすることがとても難しいことがわかった。

(製造部 社員 那須芽依)

本日令和3年度「くまもと県南フードバレーネットワーク促進交流会」へ新商品開発に携わった食品科学科生徒8名が参加しパワーポイントを用いて最後のまとめとなる1年間の成果発表をズームにて行いました。この会には熊本県副知事の木村敬会長ご出席のもと、県南各自治体組合長、くまもと県南フードバレー推進協議会会員の皆様が参加または視聴されている中での発表でした。

高校生の発表の前に取組み事例の発表がありました。

キクラゲを用いた八代(山之屋)による事例の発表や水俣・芦北(漁師ばい平国丸)の発表、人吉球磨(人吉温泉物産館)の発表があり、発表前で緊張の中でしたが水産加工品やキクラゲなど普段生徒が関わることが少ない事例内容のため真剣に聞き入ってました。

次に実業系高校商品開発発表です。

本校より先に球磨中央高校生による発案「ChocoCha(チョコッチャ)」の発表を見させていただきました。発表スライドに「球磨川くだりHASSENBA」において合同で販売をした際の集合写真に本校生徒も一緒に写っており全員、嬉しそうに見ていました。すばらしい発表でした。

いよいよ発表です。

何度も原稿を読む練習を重ねてきました。発表者は3年食品科学科 藤田さん告川さんです。

班員全員で静かに見守ります。

無事に発表は終わりました。

代表2名の方より今回商品開発に取り組んだ本校生徒と球磨中央高校生へコメントをいただきました。

まずはじめに木村副知事より高校生へ労いの言葉をかけていただきました。

本校生徒の発案商品「もろくまフィナンシェ」を手にコメントをいただきました。

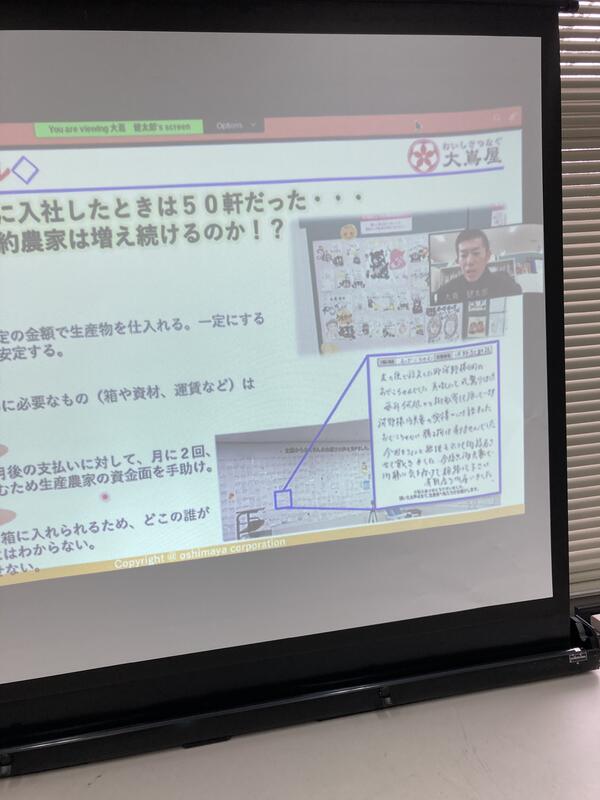

次に(株)大嶌屋社長の大嶌健太郎様は「美味しかった」「若い力を駆使してSNSの活用など今後も新たなことに挑戦して欲しい」とのコメントをいただきました。

最後に基調講演として株式会社「大嶌屋」代表取締役社長大嶌健太郎様の講演を聞かせていただきました。

若い社員を信じて会社経営に取り組まれ、失敗を恐れず新たなことへ挑戦されている大嶌様のご講演は大変勉強になりました。若手社員へ求めることの中に学力ではなく「素直」「前向きな姿勢」「協調性」など卒業を間近に控えた生徒たちに大きく響きました。ありがとうございました。

本校生徒が発案した商品「もろくまフィナンシェ」の詳細に関してです。3月7日より販売を開始することが決まっていますが、現在販売へ向け最終調整をされています。はっきりとした詳細がわかりましたら別途ご案内します。

この度は、令和3年度「くまもと県南フードバレーネットワーク促進交流会」へ参加させていただき大変ありがとうございました。