学校生活

がんばる高校生表彰式

11月28日(金)は、がんばる高校生の表彰式が、県庁で実施されました。

この表彰式は、学業、スポーツ、文化活動等において、他の生徒の模範となる高校生の功績を讃え、表彰するとともに、将来の夢の発見、挑戦、実現を応援することを目的に毎年実施されています。

今年度は、県内の高校から推薦された私立高校23名、公立高校60名及び特別支援学校14名・6団体の計97名・6団体の生徒の皆さんを表彰。表彰式に出席した生徒一人一人に対し、知事から表彰状を授与していただきました。

知事は、受賞者に向けた講話の中で「困難な時代こそチャンス。熊本、日本、そして世界の新時代を共に切り開きましょう。これからも頑張ってください。」とエールをいただきました。

本校定時制からは、3年生の生徒会副会長の生徒が授与されました。

この生徒は、前述の表彰趣旨のとおり、学業面においても最優秀で、スポーツの面においても優秀な戦績を残しており、文化活動の面においてもリーダーシップを発揮した諸活動が顕著で、まさに他の生徒の模範となる、極めて人格高潔な本校定時制随一の生徒です。また、将来の夢に向かって挑戦する姿も殊更頼もしく、卒業後の活躍が期待され、同級生及び先輩並びに後輩からも常に尊敬されており、本校職員や保護者の皆様、さらには地域の方々からも厚い信頼があり、加えて高い人望も兼ね備えている、本校定時制が誇る自慢の生徒です。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦し、夢を追い続ける姿には胸をうたれるものがあります。本校代表の名に恥じぬ、立派な表彰式での所作でした。

大変貴重な機会をいただいた、木村県知事様及び県庁関係各位の皆様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

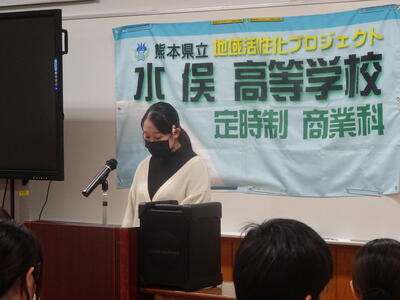

令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会

11月16日(日)に令和7年度第73回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表会が東京の六本木ヒルズにて挙行されました。

本校生徒も10月に行われた県大会で最優秀賞をいただき、全国大会に出場しました。

題目は「高校生活を振り返って、そしてこれから」です。

身振り手振りを入れて発表する姿は、この発表に思いを込めていることを感じました。なぜ高校に行こうと思ったのか。その答えに悩み、迷った経験がある人も多いのではないでしょうか。長い年月を経て高校生活を始めるなかで、目的や意義を自覚しながら前向きに歩んできて、周囲の励ましや仲間との関わりを通して水俣高校の生徒である誇りと自信を深めました。また、検定試験に向けての強い意志と努力の姿勢は、クラスメイトはもちろん、今日ここにいる私たちにも大きな勇気を与えてくれました。卒業後も地域や人々に喜びを届ける活動を続け、ますますの活躍を心より願わずにはいられない、そんな内容でした。

全国から60名の生徒が参加する中で、予選を見事突破し、本選進出の15名に選ばれ、文部科学大臣賞をいただくことができました。

100人を超える観衆の中で堂々と自分自身の体験を発表する姿はとても素晴らしかったです。

出場生徒は、今大会に参加をしたことで、全国にいる定時制・通信制の生徒が様々な環境の中でも日々成長をしようと努力している姿が見られて、より頑張っていこうと感じたようです。今大会のために何度も練習や添削に付き合ってくださる先生がいることが改めてありがたい環境であることも再認識するきっかけとなったようです。

今回の経験をしっかり後輩に伝えることが卒業までにやらなければいけない使命だと感じたようで、今後の頑張りに期待したいところです。

探究する力を育み、主体的な学びで夢「願い」を実現しようとしている、多くの本校生徒がその生き様に感化されたことと思います。

全国大会へ出場するにあたり、各方面各位様より温かいご支援、ご声援をいただきありがとうございました。今後とも水俣高校定時制をよろしくお願いいたします。

文化祭

11月7日(金)は、定時制文化祭が開催されました。

今年のテーマは、「百花斉放(ひゃっかせいほう)~みんな笑顔!来る人喜ぶ文化祭!~」です。

”百花斉放”に関しては、生徒会長から「”学問や芸術が自由に、また盛んに行われる様子”という意味があります。この言葉通り、それぞれが個性を活かし、みんなが笑顔になる文化祭になってほしいという願いがこめられています。探究心をもって活動しているようすをぜひごらんください。」というメッセージが伝えられています。

生徒一人ひとりや作品の数々が百花斉放の成果として輝きを出せるようにという思いを込めて、このテーマを生徒会役員が考えてくれました。

今年も、おもてなし班の成果物として、ウェルカムライトの点灯が行われました。

白昼ではできない、夜間定時制ならではの粋な演出です。

開会式に先立ち、去る10月19日(日)に県立劇場で実施された、県定通文化大会・生活体験発表の部で優秀賞を獲得し、全国大会への切符を手にした生徒に対する、本校同窓会様からの助成金授与式が執り行われました。

本校同窓会の皆様には、平素より定時制課程の教育活動にも多分のご理解をいただいており、並々ならぬご支援をいただいております。会長様並びに事務局長様におかれましては大変お忙しい中、本校生徒ために本日ご臨席を賜りました。本当にありがとうございました。

そしていよいよ文化祭の開会です。開会式では、生徒会長よりあいさつがありました。

校長先生からの開会のあいさつでは、これまでの準備期間における生徒たちの頑張りに、ねぎらいの言葉をかけていただきました。

そして、いよいよ開会です。

それでは、まずは展示作品から紹介していきます。

まずは、おもてなし班の作品からです。

”文化祭”をボードにしつらえました。おもてなしの心をもって各教室の案内をしました。外にはキャンドルを模した電気の工夫で、落日からその後に迎える夜空を彩りました。

次に、光班の活動の様子及び作品紹介です。

今年度は全員で協力して制作したダイナミックな作品を新たに取り入れ、さらにパワーアップした仕上がりになりました。定時制の夜空に光を灯す色鮮やかな空間をお楽しみいただきました。

続けて、絵画班と工作班です。

絵画班では、フェイクスイーツやスクラッチアート、偶然できた模様を使って生み出す抽象的なフルイドアートやアクリル板アート、パソコンを駆使したデジタルイラストなど、個性豊かな作品をご覧いただきました。

工作班では、各自が好きな題材を持ちより、編み物やペーパークラフト等で作品作りを楽しみました。今年も一人ひとりの思いが込められた個性豊かな作品をご覧いただきました。

次は、全員で取り組んだ「絵手紙」と「先生と18人の仲間たち」及び教科作品「国語表現」・「地理総合」・「書道」・「理科」の成果発表です。

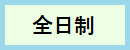

そして、水定本舗(販売実習)活動の様子と、受付係の仕事の様子です。

シンPITAパン及びミニ焼きドーナツは当日納品のため、早めに登校できる人で、シール貼りをします。

そのほか、おなじみ水定どら焼きも販売しました。

本当に、多くのお客様にご来場いただきました。

販売実習を実施するにあたり、多くの企業の皆様、ご協力ありがとうございました。

そして、閉会式です。

教頭先生より講評をいただき、全員で協力してつくり上げた文化祭を、大変よくほめていただきました。また、来場者アンケートでも、生徒たちの生き生きとした活動の様子がとてもすがすがしかったとのコメントも紹介していただきました。

最後に、文化委員長より、閉会のあいさつをもって終了となります。

後片付けもよく頑張りました。

最後に、旧職員の先生より頂戴した差し入れをいただきます。ありがとうございました。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現するため、様々なことに挑戦し、行事ごとに成長する生徒たちを、今回も頼もしく思いました。少ない人数ながらも協力して取り組む姿には胸をうたれるものがありました。

これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

第7回九州和紅茶サミットinみなまた

11月2日(日)は、エコパーク水俣で開催で開催された「第7回九州和紅茶サミットinみなまた」に参加し、販売実習を行いました。

ついに始まりました。全員で協力して設営します。すべてはここから始まります!

屋号やPOPの位置を確認します。また、昨日納品された「ミニ焼きドーナツ」及び朝納品されたばかりの惣菜パン「シンPITAパン」のシール貼りをします。

お釣りの準備等、レジの最終確認をします。

また、来場者の方へ「水定どら焼き」等の販売商品をPRするための手持ちボードも作成します。

暑くなりそうですが、みんなで声を掛け合いながら頑張っていきましょう!

全員一致団結!実習の成功を願います。

そして、いよいよ開店です。最初のお客様を温かくお迎えして実習がスタートします。

POPをもってPR「こんにちは~水俣高校です。心を込めてお迎えしています。どら焼き、シンPITAパン、ミニ焼きドーナツはいかがですか~。」「わぁ~美味しそう!いただきます。」「お茶の風味をお楽しみください。」

どら焼きを中心に、手にとっていただける嬉しさを実感しました。

定通文化大会「生活体験作文発表の部」で、かつて幾度も審査委員を務められ、本校発表生徒の題名「高校生活を振り返って、そしてこれから」の文中にも登場する本校旧職員の先生も来店してくださいました。発表した本校生徒もちょうど接客していたので、良い再会になりました。

その他、卒業生も駆けつけてくれました。

本校の先生及びかつて定時制にいらっしゃった先生も駆けつけてくださいまいした。

小さなお子様への接客も上手です。

PRの甲斐もあり、お客様が続々と興味を示して集まって来てくださいました。

1年生は3回目の参加ですが、落ち着いた接客態度にビックリです!

「水俣産の甘夏ピールを練り込みました。」「甘夏あんって珍しいね。冷蔵庫で冷やしても美味しいの?」

「お土産にも買って帰ろうか!」

ありがたいお言葉が飛び交います。

そして、閉店作業です。

当日は、真夏日のような炎天下の中で熱中症が心配でしたが、皆本当によく頑張りました。声を枯らしてお客様の呼び込みをする者。足の痛みをこらえて立ち続け、自分の役割を全うする者。それぞれが高い探究心を持って取り組んでくれました。この実習をとおして、生徒の新たな一面を垣間見ました。

今回の成果と課題については、今週の課題研究や総合実践の授業のなかで、しっかりと振り返りをしていきたいと思います。

とても良い機会をいただいた水俣市役所農林水産課農業振興室のみなさまをはじめ、多くの協力企業の皆様、本当にありがとうございました。これからも水俣高校定時制をよろしくお願いします。

定通修学指導事業(日帰り校外学習)

10月24日(金)は、定通修学指導事業の取り組みとして、日帰りの校外学習に行ってきました。

待ちに待った校外学習です。前日まで心配されていた空模様でしたが、何とか持ちこたえてくれ、生徒諸君は元気いっぱいです。

学校を出発して高速に乗りまず向かったのは、熊本地震震災ミュージアムKIOKU様です。

まずは横断幕を持って記念撮影、その後館内へ移動します。

視聴覚スペースへ移動し、熊本地震に関する動画を視聴しました。震災当時の映像や様々な立場の人たちへのインタビュー映像が放映されました。みなさん、辛い記憶を抱えつつも、前を向いて生きていらっしゃる姿が印象的でした。

その後、ホールへ移動し、震災当時の空撮写真を中心に、被害の状況について説明がありました。

大破した車両、変形した「阿蘇大橋」の看板、そして本震発災時刻である1時25分を指したまま止まっている時計です。

ガイドの方から「災害が起きた時に一番必要なものは何ですか?」との問いに生徒は様々な答えを考えましたが、答えは「命」ということでした。代替できるものが無い、唯一無二の必要かつ大事なものです。

その後、敷地内を移動し、「ロビン像」前で記念撮影をしました。

熊本出身の尾田栄一郎さん作「ONE PIECE」のキャラクターを前に、みんないい笑顔です。

そして次は、あそ望の郷くぎの様に移動です。

コキアが鮮やかに咲き誇っていました。

やがて定刻になり、そば道場様の施設へ移動します。そば道場では、講師の先生のご指導のもと、そば打ち体験にチャレンジしました。

まずは、説明を聴きます。阿蘇の気候が、そば作りにとても適しているそうです。

そしていよいよ体験です。みんなで協力して小麦粉と水を混ぜます。

ある程度固形化してきたら、お団子をいくつか作ります。

作ったお団子を平べったく伸ばしていきます。

棒を使ってさらに薄く伸ばしていきます。

ある程度伸ばしたら、丁寧に麺サイズに切っていきます。

出来上がりです。自分たちで打ったそば麺を茹でてもらいました。好みに合わせて、かけそば・ざるそばをそれぞれ作ってもらいました。

最後に生徒会副会長の生徒より、立派な謝辞がありました。短い時間でしたが、そばづくりに没頭できる時間でした。

昼食後は、道の駅でもあるあそ望の郷くぎので自由時間を過ごし、その後バスで学校に戻りました。

楽しい一日が終わりました。学校に着いたら、運転手さんにお礼を言って終了です。

探究する力を育み、主体的な学びで夢(願い)を実現することにつながる実り多き校外研修でした。勉強したことをしっかりとワークシートにまとめ、また明日からの学習に励んでほしいですね。

今回の校外研修にご協力いただきました熊本地震震災ミュージアム様、あそ望の郷くぎの様、そば道場様、そしてバスでお世話になった水俣観光様、本当にありがとうございました。