食品科学科

【本渡校舎】食品科学科1年生「ロールパン製造その②」

今回の1年生の実習も、ロールパン製造を行いました。

効率よく、丁寧に実習を行えました。パン生地の扱い方にも慣れてきました。

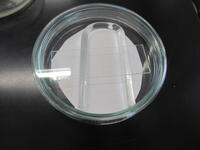

【本渡校舎】食品科学科3年生「スライド培養観察」

先週行ったカビの培養後の観察を行いました。顕微鏡の中はこのようになっています。

次回の実験の準備も行いました。

【本渡校舎】食品科学科3年生「酸乳パール入りレアチーズタルト製造」

前回の実習で製造したタルト生地に、酸乳パール入りチーズを入れました。

しっかり固まり、おいしいレアチーズタルトができました。

【本渡校舎】食品科学科 食パン製造実習【2年生】

2年生の食品製造の実習で、食パンを製造しました。

生地を分割しています。

その後、ベンチタイムを10分程、取ります。

次に生地を成形していきます。

次に発酵させていきます。

生地が10分まできたら、オーブンで焼成します。

焼き上がったら、完成です!

【本渡校舎】食品科学科2年生「フェーリング反応」

食品化学の授業でフェーリング反応を行いました。

食品の中に還元糖が存在した場合、硫酸銅溶液を加えて加熱をすると赤褐色の沈殿を生じる現象のことをフェーリング反応といいます。アルカリ性の条件下で特に促進されるため、水酸化ナトリウム、酒石酸ナトリウムカリウムなどと一緒に加えて加熱を行います。

実験の様子です。

次回は沈殿した溶液の観察を行います。

【本渡校舎】食品科学科3年生「タルト製造」

前回実習で製造した酸乳パールを使い、レアチーズタルトの製造を行います。

今回はタルト生地の製造を行いました。

次週はこの生地にレアチーズケーキを流し入れます。

【本渡校舎】食品科学科1年生「ロールパン製造」

食品製造実習2回目の製造品目はロールパンでした。

機械で生地をこね、実習では分割、丸め、成形を行いました。

最後に卵水を塗り、オーブンで焼成を行い、完成しました。

初めてパンの生地を触り、なかなかうまくいかず難しかったようでした。

普通教科の担任、副担任の先生方も実習に参加され、楽しい雰囲気で実習が行われました。

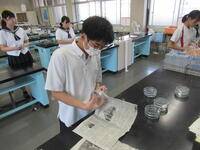

【本渡校舎】食品科学科3年生「スライド培養2」

前回の微生物利用の授業では、培養の準備を行いましたが、今回はパンについたカビの培養を行いました。

2~3日、25℃の環境においておきます。実習は顕微鏡を使い、観察します。

【本渡校舎】食品科学科3年生「酸乳パール製造②」

スターターを添加した牛乳を、24時間保温し、乳酸発酵を行いました。

カードの破砕を行い、砂糖添加後殺菌を行います。

酸、香料を添加し、瓶に充填し完成しました。

一人1本持帰り、自宅や寮で水や炭酸水で5倍程度に希釈してみんなで飲んでください!!

【本渡校舎】食品科学科3年生「酸乳パール製造」

夏が近づき、じめじめする日も多くなってきました。

そんなときには本校の酸乳パールはいかがですか?

1本350円で販売中です!!

今回の実習は自分たちで酸乳パールの製造を行います。

まずは牛乳を殺菌し、スターターとなるヨーグルトを添加し、ヨーグルトを作りました。

一晩保温を行い、次回の実習で充填まで行います。