学校生活

【卓球部】ラブオール!20 学年別大会「準優勝」!

9月23日(火・祝)に、熊本県卓球協会主催、熊本県高等学校体育連盟共催で、熊本県高校学年別卓球大会が、トヨオカ地建(八代市総合体育館)で開催されました。選手一人ひとりが日ごろの練習の成果を発揮するため、自分自身の課題の克服を目標に大会に挑みました。

特筆すべき結果として、1年男子の部で大川くん(水俣一中出身)が名だたるシード選手との接戦をものにし、決勝まで進みました。結果は惜しくも準優勝でしたが、この夏の成長を感じさせる、次につながる戦いぶりでした。

写真は決勝戦の様子です。観客が見守るなか、大きな体育館のセンターコートで試合をすることは、とても特別です。みんなの士気が上がる、そんな一日でした!

【商業科】探究学習発表会IN玉名に向けて

10月末、玉名市で開催される「探究学習発表会IN玉名」に本校商業科の全学年が参加します。

今回は、3年生の準備風景を撮影してきました。

3年生は今夏出場した熊本県生徒商業研究発表大会での発表内容を柱に構成を組み立てます。

どんな仕上がりになるか、お楽しみに!

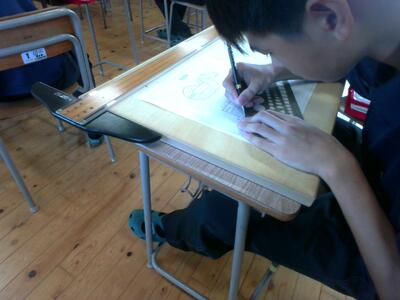

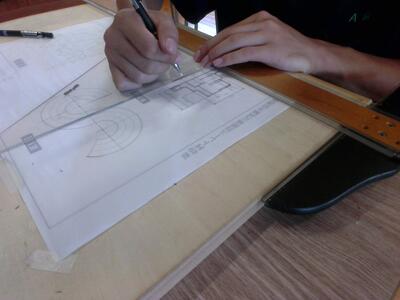

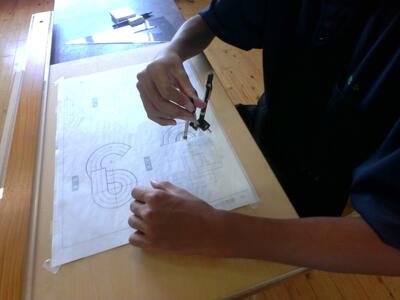

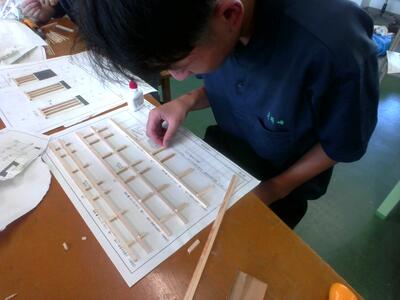

【建築科】資格と実力で未来を拓く! 1年生が培う「社会で生きる力」

本校建築科では、将来社会で活躍するための「確かな専門技術と、それを支える人間力」を徹底して育てています。

確かな実力を証明する「資格」への挑戦

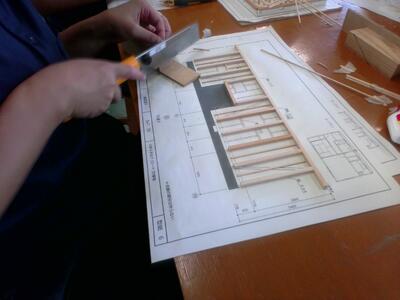

現在、建築科1年生は、専門分野の基礎となる「トレース技能検定」の実技対策に夏から熱心に取り組んでいます。週末の検定本番を目前に、生徒たちは真剣そのもの。正確で迅速、そして丁寧に描く技術を追求し、製図用具を自在に操るプロの基礎技能を身につけています。苦手な課題にも自ら挑む高い意識は、将来の専門職としての自覚の表れです。この検定合格をゴールとするのではなく、社会で通用する「揺るぎない実力」を育成する貴重な機会と捉えています。

専門教育が育む「将来に役立つ3つの力」

この資格対策を通じて、生徒たちが大きく伸ばしているのは、製図技術だけではありません。それは、将来、どのような分野に進むにしても必ず必要となる「生きる力」です。

難解な図面を読み解く「読解力」:複雑な情報を正確に把握し、論理的に理解する力。

長時間集中し続ける「集中力」:目標達成のために粘り強く取り組み続ける精神力と習慣。

図面を見る人の立場になる「想像力」:他者の視点を理解し、質の高い仕事を提供する意識。

これらは、建築家にとって不可欠であると同時に、社会人として求められる「課題解決能力」の土台となります。一本一本の線に「命」を吹き込むように取り組む姿勢は、単なる技術習得を超え、仕事への真摯な向き合い方を学んでいる証です。

経験こそ、未来を支える力

水俣高校建築科での経験は、机上の知識に留まらない「経験こそ力」という揺るぎない自信となります。今後さらに専門性を増す製図課題も、この基礎力があれば必ずや乗り越えていくでしょう。

ぜひ、11月12日(水)18:30から本校で開催される保護者のための水俣高校ガイダンスへご参加ください。

【電気コース】小学校体験学習

令和7年10月7日(火)と10日(金)、水俣市立水俣第二小学校の6年生(2クラス・計50名余り)を水俣高校にお招きし、体験学習を実施いたしました。このプロジェクトは昨年度(対象:4年生)に続き、2回目の開催となります。

この体験学習は、高校生が主体となって授業やサポートを行う形式です。児童たちにとってはキャリア教育の一助となり、将来的に水俣高校を志望するきっかけとなることを目指しています。同時に、高校生にとっては創造力やプレゼンテーション能力の向上、さらには自主性や相手を思いやる力を身に付ける貴重な機会とすることを目的としています。

当日は、高校生が手作りした信号機のモデルを使ったプログラミング授業を体験してもらいました。事後アンケートでは肯定的なご意見が多く、こうした温かい声は、指導した高校生の大きなやりがいとなりました。また、初めて高校の校舎に入る児童も多かったようで、「とても新鮮な体験ができた」との感想もいただきました。

今後も地域連携を推進し、地域活性化に貢献できるよう努めてまいります。

【カヌー部】県新人大会結果

9月20日、21日に鹿児島県菱刈カヌー場で令和7年度熊本県高等学校カヌー新人大会が行われました。結果は以下の通りです。

男子カヤックシングル 優勝 鶴長

男子カナディアンシングル 4位 柳川

女子カヤックシングル 優勝 鶴長 準優勝 集

女子カヤックペア 優勝 鶴長・集 3位 田端・福山

シングルで8位、ペアで9位以内に入った選手は、11月1日、2日に大分県で行われる九州新人大会へ出場します。

高校からカヌーを始めた1年生にとっては初めての公式戦になりました。練習では何度も転覆していましたが、本番では全員が最後まで漕ぎきることができました。緊張もありましたが力を出し切れたと思います。まだ実力が不安定な分、毎日の練習で成長を実感できる期間でもあります。1か月後の九州新人大会では、今回よりも大きく成長して漕いでくれると思います。

九州新人大会でも、応援よろしくお願いします。

【建築科】【WCP】プロの技術を体感!塩釜神社復興プロジェクトで「本もの」に触れる

水俣高校の建築科では、ただ設計図を描いたり、教科書で勉強するだけじゃない、未来の建築を担うプロの技術を学ぶことができます。

現在、建築科では「ものづくりマイスター」の指導のもと、塩釜神社の建具(たてぐ)を製作する貴重なプロジェクトに挑戦中です。

・「本もの」を知るからこそ機械のすごさがわかる

本日行われた第2回目の実技指導は、なんと学校を飛び出し、マイスターの工場(こうば)で実施されました。

生徒たちは、伝統工法である組子(くみこ)の加工を先に手作業で体験済です。手作業で木材を寸分の狂いもなく組むことが、どれだけ難しくて、どれだけ集中力のいる作業かを知っていたからこそ、工場で初めて建具製作専用の機械を目の当たりにしたとき、「すげえ!」「なるほど!」と驚きの声が上がりました。これは、単に機械がすごいという感動じゃなく、手加工の難しさを知っているからこそ、プロの技術と機械の正確さ、効率の良さを心から理解した瞬間です。

・本気の技術が自分を成長させる

マイスターの迷いのない手際と、技術の核心を突く分かりやすい説明は、生徒たちの学びへの集中力をグッと高めました。建築科の先生たちも見たことのない専門機械がありと、学校では味わえない本気の現場での学びは、みんなの技術と意識を大きくグレードアップさせています。

現在、生徒たちは神社の復興に関わる人たちの強い想いを背負い、「最高にいいものをつくろう」という責任感と意気込みを持って作業に奮闘しています。水俣高校建築科で学ぶことは、技術だけじゃありません。「プロの仕事の進め方」「本ものの現場の空気感」「社会の役に立つものづくりの責任感」これら全てを実践的に学ぶことができます。

「将来、自分の手で何かを生み出したい」「一生ものの技術を身につけたい」と思っている人は、水俣高校建築科で、未来の自分の可能性を広げてみませんか?

【建築科】2年生が挑む、プロの現場体験

「家を建てる」って、どういうことだろう? 実際に自分の目で見て、手を動かしてみたいと思いませんか?2年生が、今、その疑問の答えを探るべくインターンシップに全力で取り組んでいます。

・若きプロフェッショナルから直接学ぶ

今回、特に注目したいのは、住宅の木造新築工事現場で奮闘している生徒です。この現場を任されているのは、なんと水俣高校建築科のOG(卒業生)

・憧れの先輩は「現場監督」

彼女はまだ若くして一級建築施工管理技士補の資格を持ち、工事全体を一人で仕切るプロフェッショナルです。そんなかっこいい先輩のもとで、生徒は仕事の楽しさも難しさも肌で感じながら、優しく、そして実践的に指導を受けています。

・ 挑戦!プロの技「貫(ぬき)の釘打ち」

現場では、先輩だけでなく大工さんからも直接指導を受け、建物の構造を支える「貫(ぬき)」と呼ばれる部材の釘打ちにも挑戦しました。

・ 資格が光る!真剣な挑戦に「合格点」

大工技能士の資格を持つ生徒は、大工さんのアドバイスをすぐに実践。プロには敵わなくとも、丁寧さと安全を意識した作業で、大工さんから「合格点」をもらうことができました。学んだことが、現場で活かせることを証明した瞬間です。

・地元のプロとのつながりも

さらに、この現場の電気工事担当にも、本校電気科のOBが。担当職員との嬉しい再会もあり、水俣高校の卒業生が地元の建設業界を支えていることを改めて実感しました。

~君も「つくる」喜びを水俣高校建築科で~

今回のインターンシップは、生徒たちにとって、将来の仕事の楽しさややりがい、そして大変さをリアルに知る貴重な機会となりました。

「設計」や「ものづくり」に興味がある君へ。

水俣高校建築科で、資格を取得し、プロの技術を身につけ、未来のまちを「つくる」一歩を踏み出しませんか?

水俣高校建築科で、あなたの夢をカタチにしよう!

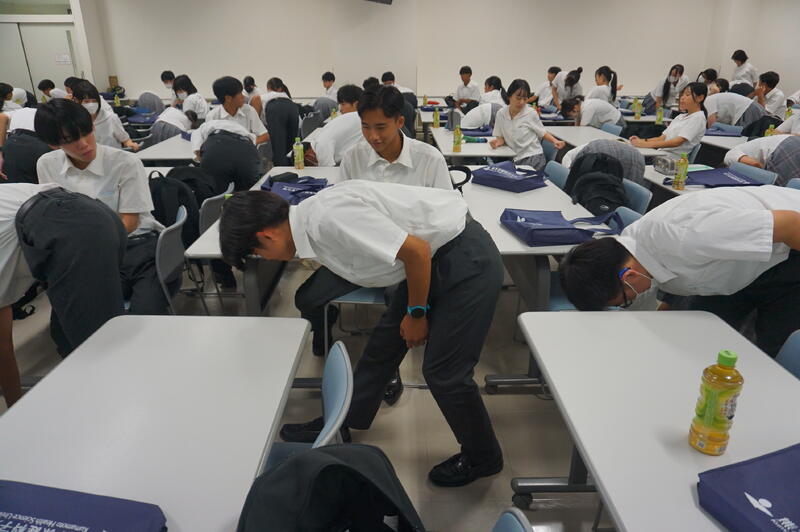

【普通科】水俣高校版アカデミックインターンシップ(2学年特進)開催!

2学年特進クラスを対象に水俣高校版「アカデミックインターンシップ」が実施されました。

本事業は「学び(学問)」と「しごと」のつながりを知り、社会のなかで学びがどのように活かされているのか、今学ぶ意義は何なのか、などを考察することを目的としています。

理系コース、文系コース、医療系コースにわかれ、午前は大学より講師をお招きしたご講話、午後は地域企業や医療現場等に赴き、午前の「学び(学問)」がどのようにつながっているのか、地域課題は何なのか、などを見学・体験させていただきました。

以下、長文になりますがお付き合いください!↓

【理系コース】

午前は熊本大学大学院先端科学研究部の高藤誠教授(専門:超分子化学)による講義を受けました。高藤教授は、ご自身の生い立ちから現在の研究に至るまでをライフステージに沿って紹介され、学会参加の意義や得られる経験について、生徒にも分かりやすくお話しくださいました。さらに、光の波長や光学顕微鏡・電子顕微鏡の仕組み、英語の重要性など幅広くお話していただきました。

午後は、水俣市の産業団地にある株式会社アミカテラ様を訪問しました。池田雄亮様から、会社の概要や製品紹介、持続可能な社会を目指す企業の取り組み、海外技術の活用時のやりとりなどをお話しいただきました。また、ご自身の経験や水俣高校時代の思い出を交えながら、「学習することの大切さ」についても語ってくださいました。工場見学では、スライドで見た製造工程の一端を実際に確認することができ、専門的な知識が社会でどのように生かされているかを実感できる貴重な体験となりました。

【文系コース】

午前は熊本学園大学経済学部より溝上章志教授、UTモビリティサービス株式会社、水俣市役所からそれぞれ職員の方にお越しいただき、熊本県や水俣市の公共交通計画、移動支援サービス等についてご講話いただきました。交通混雑の実態や熊本県の公共交通サービスの現状と課題など、水俣市の交通課題も含め、考えるきっかけとなりました。

午後は水俣市役所に移動し、水俣市をより良くするためのワークショップに取り組みました。それぞれの班で、水俣市を盛り上げるための案を出し合い、協議しました。産学官が連携した、まさに「協働的な学び」となりました。

【医療系コース】

午前は熊本保健科学大学より水本教授にお越しいただき、ご講話いただきました。実際に大学の教科書から今の学びを振り返り、社会やしごとにどうつながっていくのか、今の学びとの関連性はどのようなものがあるか、ということを中心にお話いただきました。生徒は思い思いに興味のある教科書を手に取り、真剣に読み込んでいました。

午後は水俣市立総合医療センターへ移動し、院長先生や薬剤師のお話、看護部や臨床検査科、リハビリテーション技術科などを見学・体験させていただきました。「忘れない努力をすること」や「学ぶほど患者さんの力になれる仕事」であることなど、学び続けることの重要性を身をもって体験できる貴重な時間となりました。

【建築科】未来の職人へ 待望の木工実習スタート!

将来、「ものづくり」に携わりたい、自分の手で何かを形にしたいと考えているなら、水俣高校建築科でその第一歩を踏み出しませんか?

建築科1年生は今日から、待ちに待った木工実習をスタートさせました。この実習は、建物づくりの基礎となる職人の技を体で学ぶ、非常に重要なカリキュラムです。

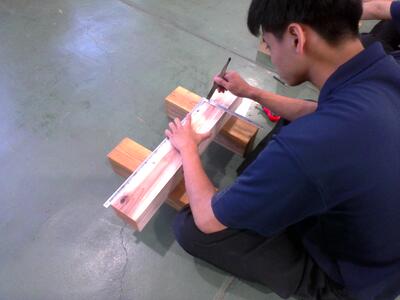

・職人の基本、墨付けに挑戦

最初の課題は「墨付け」。これは、木材を加工するための印をつける工程で、建築の正確さを左右する重要な作業です。生徒一人ひとりに配られた角材と、職人の必須アイテムである「さしがね」や「墨つぼ」を使います。

最初は、さしがねの表と裏の使い分けに戸惑ったり、角材を一周しても始点と終点の線がうまくつながらなかったり…と、予想通り手こずる場面も。しかし、そこは未来の建築家たち。集中して練習を重ねるうちに、みるみるうちにコツを掴み、誤差のない正確な線が引けるようになりました。

・のこぎりを使いこなす!

墨付けの次は、いよいよ「のこぎり」の体験です。先生が手本を見せると、そのスピードと寸分の狂いもない精度に、生徒からは驚きの拍手が起こりました。代表生徒が挑戦した後、全員がのこぎり挽きに何度も挑戦。最初はぎこちなくても、クラスメイトの良いところを観察し、真似ることで上達のスピードが加速します。まるで修行のような真剣さで取り組む生徒たちは、体と頭をフル回転させて、いい汗をかいています。

・大工技能士を目指そう

水俣高校建築科では、このように実践的な学びを通して、将来大工技能士をはじめとする立派な技術者を目指します。単なる勉強だけでは得られない、「自分の手で未来を創る」という確かな手応えと、仲間と一緒に技術を高め合う楽しさが、ここにはあります。「建築」に少しでも興味があるなら、ぜひ一度、水俣高校建築科の学習の様子を見に来てください。未来の技術者として、一緒にスタートを切りましょう!

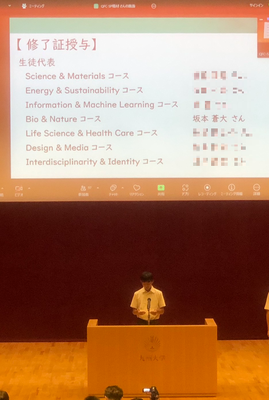

【普通科】九州大学未来創成科学者育成プロジェクト(QFC-SP)報告

九州大学未来創成科学者育成プロジェクト(QFC-SP)に、本校生徒6名が参加しました。

このQFC-SPは、九州・山口地方の高校生を対象に、将来グローバルに活躍できる次世代の科学技術人材を育成するための、高度で実践的な教育プログラムで、約3ヶ月間実施されました。本校からも熱意ある6名生徒が参加し、大学の先生方による専門的な講義や研究活動を通じて、大きな成長を遂げました。

本事業はまず、プレセミナーに参加・聴講しレポート提出し、そこで合格した者のみが参加できるものです。本校生徒6名が見事にプレセミナーを合格し参加することができました。

先日、閉講式が行われ、なんと本校生徒が、全参加者の中でBio&Natureコースを代表して「受講生代表スピーチ」の大役を務めました。

代表スピーチに選ばれた生徒は、この3ヶ月間にわたるプログラムを通して学んだこと、そして課題解決能力を身につける中で感じた自身の変化や将来への展望について、堂々と、そして熱意のこもった言葉で語り上げました。

参加者の前で、自身の体験と学びをしっかりと伝えるその姿は、本校生徒のひたむきな努力と確かな成長を証明するものであり、会場にいる参加者や大学関係者の方々から大きな拍手が送られました。

水俣高校は、今後も生徒たちの知的好奇心を満たし、グローバルな舞台で活躍できる力を育むための活動を積極的に支援していきます。

QFC-SPでの学びを糧に、参加者の今後のさらなる活躍に期待します!

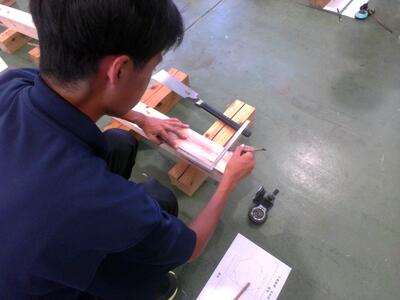

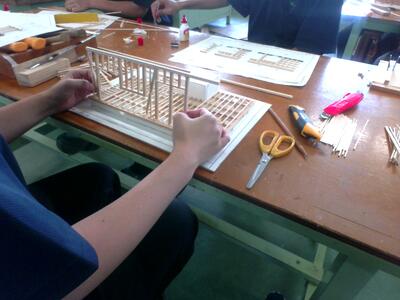

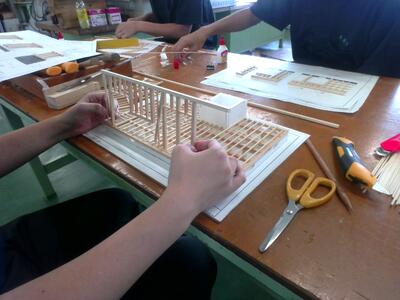

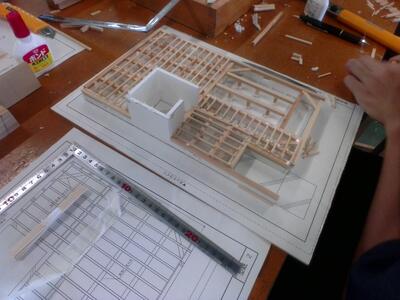

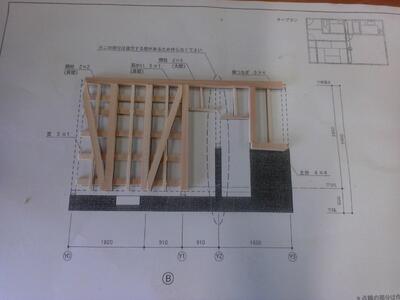

【建築科】建物のカタチが見えてきた!1年生軸組模型製作

建築科1年生による軸組模型製作もいよいよ大詰めです!前回までの軸組(骨組み)に続き、4回目の実習では建物の輪郭を形作る壁の立ち上げと、建物の傘となる小屋組み(屋根の骨組み)の製作に取り掛かりました。

・緊張の壁の立ち上げ!「直角」へのこだわり

模型製作において、柱が直角に立っているかどうかは、建物の安定性と美しさの命です。生徒たちは、これまでに組んだ骨組みに対し、壁の部材を垂直になるように慎重に接着・固定していきました。図面を見ながら作業するだけでなく、「しっかり目で見ること」を意識し、少しの傾きも見逃さないよう、班員同士で確認し合いました。この丁寧な作業が、本物の建物を建てる時と同じくらい大切であることを肌で感じています。

・模型のクライマックス!小屋組みの製作

壁が立ち上がると、いよいよ建物の屋根を支える小屋組みの製作です。

小屋組みは、複雑な形の部材を正確に組み合わせていく必要があり、難易度が上がります。座学で学んだ母屋(もや)や棟木(むなぎ)、垂木(たるき)といった部材の配置を、立体的に再確認しながら慎重に作業を進めました。

「ここはどう組むんだ?」「この角度で合ってるかな?」といった声が飛び交う中で、お互いに教え合い、助け合うチームワークが光りました。難しい作業ですが、パーツが組み上がり、屋根の形が見えてくると、生徒たちの顔には達成感が溢れていました。

・完成まであとわずか!協力してゴールへ

製作開始から約1ヶ月、模型は残すところ仕上げの段階です。

一つ一つの作業が学びであり、全員で協力して取り組むことで、建築への理解が深まっています。最後の工程まで気を抜かず、班員一丸となって、正確で美しい軸組模型を完成させることを目標に頑張ります!

次回の完成報告をお楽しみに!

【建築科】【WCP】「本もの」の技に触れる!「Wood Connect Project」でプロの技術を学ぶ

建築3年生は「Wood Connect Project 2025 〜塩釜神社復興プロジェクト〜」に取り組んでいます。山での伐採実習から始まり、現地調査や文化財の講話、そしてプロの建築士からの指導を経て、ついに「ものづくりマイスター」による本格的な実技指導がスタートしました。

プロのスピードと正確さに驚き!

今回指導してくださったのは、建築の世界で長年の経験と卓越した技術を持つ「ものづくりマイスター」。生徒たちは、神社に取り付ける観音開きの格子戸を製作するため、まずは墨付けという、木材を正確に加工するための重要な印つけ作業を教わりました。マイスターの迷いのない手つき、段取りの良さ、そして作業のスピード感はまさにプロフェッショナル。生徒たちは驚きつつも、今まで授業で磨いてきた技術を活かしながら、「本もの」の現場での作業を体感しました。

効率と正確性を追求した熟練の技

その後の加工工程では、機械への材料のセットの仕方、作業中の姿勢、手順の一つ一つに至るまで、全てにおいて無駄がなく効率的な作業のためのアドバイスをいただきました。熟練の技から生まれる効率と正確性は、生徒たちに大きな感動を与えました。

「本もの」のプロから直接技術を学ぶこの体験は、教科書や教室だけでは得られない貴重な経験です。水俣高校建築科では、このように歴史的なプロジェクトに参加しながら、未来の建築のプロフェッショナルを目指すことができます。ものづくりや歴史ある建物の修復に興味がある中学生の皆さん、水俣高校建築科でプロの技術と本物の経験を積み、私たちと一緒に未来を創りませんか?次回のマイスター指導も、さらに深い学びになるはずです。生徒たちは、このプロジェクトを通じて、自分たち自身も「本もの」の技術者に一歩一歩近づいています。

水俣高校 建築科で、私たちと一緒に君の未来をデザインしよう!

【機械科】旋盤実習2年生 ねじ切り編

2年生機械科で旋盤実習を行いました。

本日は全4回の工程の最後になり、いよいよねじ切り作業に入ります。

段付きの部品を作成し、ネジ部分となる「おねじ」を作っていきます。

ピッチと外形を上手くできれば作った場所にナットがスムーズに入ります。

材料は技能検定の練習で使用した材料を切削して再利用をして作っています!

突っ切り加工で溝を作って、、、

複数回に分けてねじを切削していきます。

最後はねじとして出来上がります。

上手く入ったようですね!

【探究活動】熊本保健科学大学訪問

9月25日(木)1年生の1・2組と2年生の希望者で熊本保健科学大学に大学訪問をしてきました。

そこでは、医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科の理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚学専攻、それぞれの模擬授業を体験させていただきました。さらに、水俣高校の卒業生からの話も聞かせていただきました。

人の血液型は4種類ではなく、なんと300種類以上であることを知り、血のサンプルから血液型を調べてみました。

また様々なストレッチを行い、硬かった体が柔らかくなる体験もすることができました。

それぞれ40分程度の模擬授業でしたが、すぐ終わったと感じてしまうほど授業は充実していました。

熊本保健科学大学の様々な学科の模擬授業を体験し、先輩方の大学生活の話も聞き、学食も食べることができ、

大学というところが分かったと思います。自分の将来の進路選択に繋げられれば良いかと思います。

【機械科】君ならこのロボットをどうやって使う?!2025ロボットアイデア甲子園熊本大会

9月23日(火・祝日)東海大学熊本キャンパスにてロボットアイデア甲子園熊本大会の決勝大会が行われました。

この大会は産業用ロボットの新たな利用方法を自由な発想で考え、提案・発表をおこないます。

予選会には機械科3年生の5名が参加し、選考で選ばれた機械科3年の田尻君が発表を行いました。

1人5分間のプレゼンテーション+質疑応答と「創造性」「社会性」「実現性」「市場性」「アピール性」「表現性」の6項目の合計点で審査されます。

「除草ロボットによる挑戦」というテーマで産業用ロボットを用いたアイデアを作成し、発表を行いました。

今回は入賞はありませんでしたが 、堂々と立派に発表することができ貴重な経験になったと思います。

【商業科】税理士講話が行われました!

令和7年9月22日、地元で活躍される税理士事務所の方々に御来校いただき、税理士講話を実施していただきました。商業科1年生を対象に、税理士の仕事内容や地元で活躍されている企業を御紹介していただきました。

永田税理士事務所の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

【カヌー部】水俣市長表敬訪問

9月12日、インターハイに出場した10人で水俣市長に表敬訪問を行いました。

今回のインターハイでは男子は2年連続の総合優勝、女子も昨年の最高成績を上回る結果を残すことができ、高岡市長からもねぎらいの言葉と、これからの大会に向けた激励の言葉を頂きました。

来週は県新人大会、10月は国民スポーツ大会、九州新人大会と今後も大会が続いていきますが部員一同練習を頑張っていきます。

【建築科】廃材から生まれる新たな価値!建築機械の技術を椅子づくりで学ぶ

建築2年生は全員が「3級建築大工技能士」です。その課題の練習で使った木材を再利用し、工作機械の使い方を学ぶために木製椅子を制作中です。

1.廃材が生まれ変わるまで

通常なら捨てられてしまうはずの廃材も、建築の生徒にとっては宝の山。安全に配慮しながら、手押しかんな盤や昇降盤などの機械を安全第一で使って丁寧に木材を製材し、椅子の材料として生まれ変わらせました。

2. 設計から組み立てまで

プロの建築大工が使う道具や技術を使い、木材のどの面を使うか、どう組み合わせるかを考え、材料に番号を振る「番付け」や「墨付け」といった作業に挑戦。廃材を形にしていきました。

水俣高校建築科で未来の建築家へ

水俣高校の建築科では、専門的な知識と技術を実践的に学べます。今回の椅子づくりは、建築大工の技術を習得すると同時に、「廃材を再利用する」というSDGsの観点も学ぶ貴重な体験となりました。作った椅子は、生徒が持ち帰り自宅で使用します。

将来、建築士や大工として活躍したい、ものづくりが好き、SDGsに貢献したいと考えている皆さん、ぜひ水俣高校建築科で私たちと一緒に学びませんか?

【進路指導部】放課後出張講義第3回ミナGAKU「鹿児島大学、水産系、県庁の仕事などを知ろう!」開催

放課後出張講義第3回ミナGAKUが実施されました。

講師は本校令和2年度卒業生で、現在は熊本県庁でご活躍されている下鶴様です。急な依頼にも関わらず快く引き受けていただきました。感謝!

内容は高校時代、大学時代、県庁での仕事内容など幅広く講義をしていただきました。

小学校6年生のときの作文が紹介され、そこには「僕は将来海に関わる仕事をし、海を守りたい」と書かれていました。そしていま見事に当時の夢を叶えておられます。

「好きこそものの上手なれ」「ウォームハート&クールヘッド」「目配り気配り」「志高く目指した先に必ず同志がいる」など心のこもった熱いメッセージを参加した生徒に伝えていただきました。

最後は生徒との談話時間で、生徒から素朴な質問に答えてもらうなど、終始和やかな雰囲気で会を終えました。生徒はこの経験を今後の進路選択、そして、人生に活かしてほしいと思います。

下鶴様、ありがとうございました。

写真が暗くてすみません汗↓

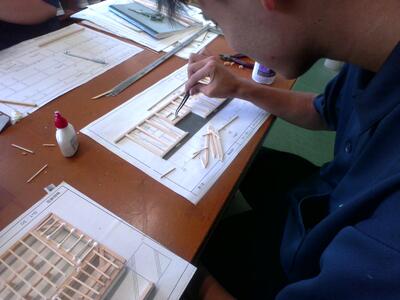

【建築科】建築の面白さを実感!模型づくりで「大工さん」になる

水俣高校建築科1年生による木造住宅の軸組模型づくりは、いよいよ3週目に突入しました。先週までに土台となる基礎部分が完成し、今週は壁の製作がメインです。

教科書で学んだ知識が、今、目の前で形になっていきます。柱や梁、筋かい、間柱といった多くの部材を、生徒たちは一つひとつ丁寧に測り、切り出し、組み立てていきます。まるで本物の大工さんになったかのように、真剣な眼差しで作業に取り組んでいます。

知識を「本もの」にする体験

座学で学んだ部材の名前や構造が、小さな模型という「リアル」な形になることで、生徒たちの理解はさらに深まっています。写真や図面で見ていたものが立体になっていく過程は、まさに建築の醍醐味です。作業を重ねるごとに工具を扱う技術は向上し、チームでの協力体制もバッチリ。模型の完成度もスピードも格段に上がっています。ものづくりの楽しさ、そして仲間と協力して一つのものを完成させる達成感。これらは、水俣高校建築科で味わえる貴重な経験です。

この模型は、文化祭で皆さんにお披露目する予定です。建築の世界に興味がある方、ものづくりが好きな方は、ぜひ水俣高校建築科で一緒に学びませんか?「つくる」喜びを、ここで見つけられるはずです。