鹿農日記

2018年11月の記事一覧

うまいもん甲子園全国大会!(結果報告)

11月2~4日に開催された「ご当地!絶品うまいもん甲子園」全国大会に

参加してきました。

開会式では各エリア選抜優勝校がステージにあがり、紹介が行われました。

ルールの説明や調理からプレゼンまでの流れの説明などをうけてから、各自

調理の準備に入りました。

全国大会では32分間で10食分を作らなければいけません。

いつも練習を行っていた製造室とは異なり、机の長さも短く慌ただしく調理を

行っていました。

しかし、南関あげでご飯(赤米)を巻くときや包丁で切るとき、盛り付けなど今までで

一番綺麗に出来ていました。

ホテル日航熊本の卜部シェフからアドバイスを頂き、遅くまで残って練習をした成果がしっかり出せていました。

プレゼンテーションでは、手作りのくまモンカチューシャを付けて頬を赤く

塗り「くまモンガール」に変身!

マイクを使わずに大きな声で、体を目一杯使い「あげあげキンパ」をアピールすることが出来ました。

閉会式では特別賞の発表があり、「あげあげキンパ」は「カゴメ賞」を頂く

ことが出来ました!

二人とも嬉しそうでした。

最後に写真撮影でMCを担当して下さったお笑い芸人さんと一緒に写真を撮っていただきました。

3日~4日は丸の内で販売会が行われました。

1日50食、2日間で100食の限定販売です。

恥ずかしがり屋の二人も「絶対に完売させるぞ」と意気込み、大きな声で販売を

していました。外国人の方も多く、英語でしっかりアピールしていました。

そのおかげで、100食全て完売することが出来ました!

最後にみんなで写真撮影をしてから解散しました。

大会の発起人である藤田志穂さんと一緒に写真を撮って頂きました。

優勝することは出来ませんでしたが、この全国大会はとても勉強になりました。

他の学校のこの大会にかける思いや情熱を知ることができて良かったです。

多くの地元地域の方々に支援をして頂き全国大会まで行くことが出来ました。

本当にありがとうございました。

これからも地域のために様々な取り組みを行いたいと思います。

※全国大会記事を載せるのが遅くなって申し訳ありませんでした。

参加してきました。

開会式では各エリア選抜優勝校がステージにあがり、紹介が行われました。

ルールの説明や調理からプレゼンまでの流れの説明などをうけてから、各自

調理の準備に入りました。

全国大会では32分間で10食分を作らなければいけません。

いつも練習を行っていた製造室とは異なり、机の長さも短く慌ただしく調理を

行っていました。

しかし、南関あげでご飯(赤米)を巻くときや包丁で切るとき、盛り付けなど今までで

一番綺麗に出来ていました。

ホテル日航熊本の卜部シェフからアドバイスを頂き、遅くまで残って練習をした成果がしっかり出せていました。

プレゼンテーションでは、手作りのくまモンカチューシャを付けて頬を赤く

塗り「くまモンガール」に変身!

マイクを使わずに大きな声で、体を目一杯使い「あげあげキンパ」をアピールすることが出来ました。

閉会式では特別賞の発表があり、「あげあげキンパ」は「カゴメ賞」を頂く

ことが出来ました!

二人とも嬉しそうでした。

最後に写真撮影でMCを担当して下さったお笑い芸人さんと一緒に写真を撮っていただきました。

3日~4日は丸の内で販売会が行われました。

1日50食、2日間で100食の限定販売です。

恥ずかしがり屋の二人も「絶対に完売させるぞ」と意気込み、大きな声で販売を

していました。外国人の方も多く、英語でしっかりアピールしていました。

そのおかげで、100食全て完売することが出来ました!

最後にみんなで写真撮影をしてから解散しました。

大会の発起人である藤田志穂さんと一緒に写真を撮って頂きました。

優勝することは出来ませんでしたが、この全国大会はとても勉強になりました。

他の学校のこの大会にかける思いや情熱を知ることができて良かったです。

多くの地元地域の方々に支援をして頂き全国大会まで行くことが出来ました。

本当にありがとうございました。

これからも地域のために様々な取り組みを行いたいと思います。

※全国大会記事を載せるのが遅くなって申し訳ありませんでした。

【理科】豆腐&カッテージチーズ作り

| 1年生の理科「科学と人間生活」では今、様々な物質の性質について学んでいます。 今日はタンパク質の性質を学ぶため、豆腐とカッテージチーズを作りました。 動画を使ってガスバーナーの使い方を確認したら、   まずは、豆腐作りから。 豆乳を温めます。  しばらくすると表面に膜ができてきますので、  食べてみましょう。   美味しいですか?これが湯葉ですよ。 にがりを加えてかき混ぜると   塊ができてきます。分かりますか?  これが豆腐です。豆乳に含まれるタンパク質が、にがりに含まれる金属イオンで変性を起こしてできました。(こう言うと、まったく美味しくなさそうですね笑) 続いてカッテージチーズ作り。 牛乳を温めます。 (参観に来た担任の先生も興味津々の様子)  そこにレモン汁を加えると  カッテージチーズのできあがりです。  牛乳に含まれるタンパク質が、レモン汁に含まれる酸によって変性を起こしてできました。(これまた美味しくなさそう笑) 実験後は、結果や考察をレポートにまとめました。  できた豆腐とカッテージチーズはすべて集めて水気を切り、(左:豆腐、右:カッテージチーズ)   明日、試食の予定です。 |

【生活科学科】車イスで介助体験

| 生活科学科3年「生活と福祉」の授業で 「車イス介助の実習」をしました。 校内を車イスに乗って1周します。  看護実習室を出発して、体育館方面へ・・・  途中の自動販売機では、  お金を入れて、商品をとることはできましたが、 1番上のボタンには届きませんでした。  体育館では・・・ 車イス同士ですれ違うことができるかな? |

| 体育館~家庭科棟へ。 1階のトイレはスリッパが置いてあり、中に入るのは困難でした。  図書館~玄関方面へ。 公衆電話では、ダイヤルが押しにくかったです・・・ |

トイレも利用してみました。 鏡と手洗い場の高さが車イスの高さに合わせられていました |

廊下も素材によって、ガタガタと揺れる場所があったり、 振動の違いがありました。  普段とは違った目線で校内を見ることができました。 鹿本農業高校の校舎は、バリアフリーではない部分もあり、驚きました。  また、利用者と介助者の立場を経験し、 実際に車イスに乗ると下りは怖かったので、利用者と介助者の信頼関係が大切だという意見も出ました。 貴重な体験となりました。 |

【施設園芸科】来年の実りのために

| 3年生の果樹選択者が、スモモのハウスの土壌改良に取り組んでいました。 木の横に深い溝を掘り、豚糞(とんぷん)と化学肥料、苦土石灰をまきます。   土としっかり混ぜ合わせたら、溝を埋め戻します。    このとき落葉が混じらないように、ハウス内はきれいに掃除されています。  「一緒に混ぜ込めば、有機肥料になるのでは?」と 思ったのですが、落葉樹の葉は病気を持っていることが多く、安全のためにすべて廃棄するのだそうです。 今回の土壌改良の効果が出る頃には、3年生は卒業しています。今回の作業は、3年生から2年生へのプレゼントのようなものなのですね。 |

薬物乱用防止講話

| 山鹿警察署より講師をお招きし、薬物乱用防止講話を行いました。 演題は「薬物の特徴及び危険性について」です。 校長挨拶のあと  講師の方から自己紹介を兼ねたご挨拶があり、まずはDVDを視聴しました。  覚醒剤と危険ドラッグの2つの薬物について、高校生が薬物依存に至ったケースの再現ドラマです。   実話に基づく生々しい話に、生徒たちは見入っていました。   DVDでは薬物依存の悪循環や使用停止後も残る体への影響、再犯に至る過程、薬物依存経験者へのインタビューなども紹介されました。   その後、講師の方から改めて薬物の危険性についてお話がありました。また山鹿市内の危険な状況について、こちらも生々しいお話を聴くことができました。  講話終了後には保健委員長からお礼の言葉を述べ、  お礼のカーネーションをお渡ししました。  薬物は、思っている以上に身近な所まで進出してきています。これから先、自分にも誘いの声がかかるかもしれません。 そんなときは、DVDで薬物依存経験者が語っていた「薬物はすべてを失います」という言葉を思い出してください。自分自身を守るのは、正しい知識と強い意志です。 |

入試関係

こちらをクリックしてください

● R8_鹿本農業高校入学者募集要項

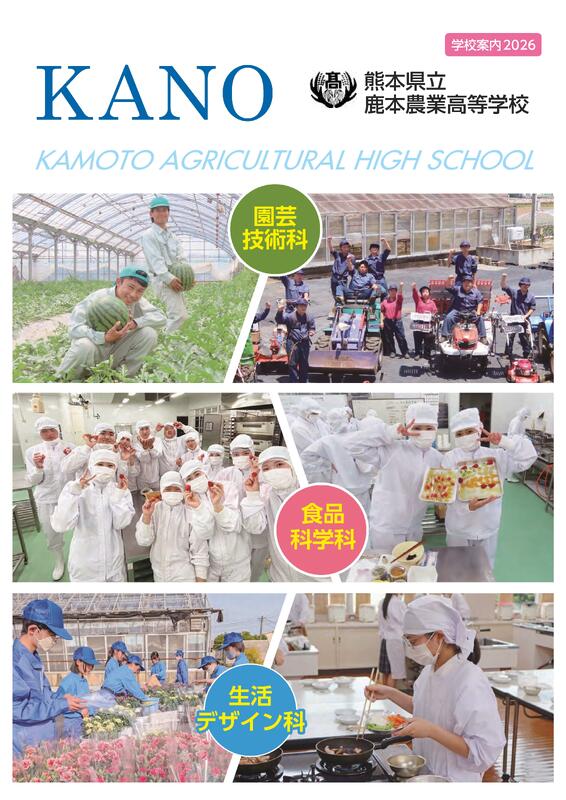

ようこそ。鹿本農業へ。

1

6

6

5

0

8

8

リンク

バナー

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 泉 伸仁

運用担当者

情報広報部