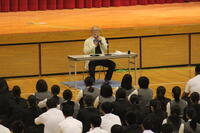

北海道にある日本医療大学の大堀教授によるリモート授業を実施しました。

この研修会は、熊本県と熊本県介護福祉士会による介護人材確保を目指した事業の一つであり、毎年、芦北高校福祉科の生徒向けに講話・演習を開いてくださっております。

「動き出しは本人から」をテーマに授業が展開されました。

「介護者が何でもするのではなく、高齢者が主体的に動く声掛けをしなければならない」ということで、

県介護福祉士会南ブロック・医療考動塾PLUSONEのみなさんが生徒と一緒に考えてくださいました。

大堀先生の授業では、実際に支援されている動画を見ます。

介護者が高齢者を支援するといっても、高齢者が自ら「動く」のか「動かされる」のかでは意味合いが変わってきます。

その動きの変化に生徒は気づくことができるのでしょうか。

「どう声掛けしたら、自ら動き出すのか?」グループワークを通して、生徒は「声掛け」についてたくさん意見を出してくれました。答えは一つではありません。

10月の介護実習では、この学びを生かしてください

7月に介護実習を終えた3年福祉科。

実習中は、利用者様1人に対し、その方の生活課題を明確にし、アセスメント(情報収集・分析)した後、ニーズに沿った介護計画を作成・支援(実施)・評価をしました。

その実施・評価した内容をそれぞれChrom bookにまとめました。

代表者9人の発表を、沖縄県立真和志高校と熊本県内の福祉科高校4校にリモート配信しました。

視聴した高校からも感想や質問があり、互いに学びを深めることができました。

3年生の感想を聞くと、「離れていても、福祉を学ぶ仲間がいることを感じることができた」とのことでした。

今後もこのような学習の機会を増やしていきたいです。

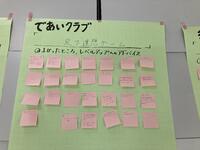

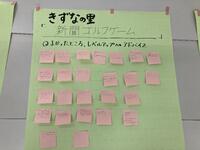

10月2日から介護実習に臨む1年福祉科の生徒。

その中で、それぞれの施設の利用者様向けの「レクリエーション」を実施します。

この1か月間、班ごとに検討を重ねてきました。

「どうしたら楽しんでいただけるか?」「説明はわかりやすいか?」「ルールは難しくないか?」

利用者様に応じた配慮を考え完成したので、全員でお披露目となりました。

クラスメイトを利用者に見立てて、発表すると当然のように思っていた1年生。

そこでサプライズ☆なんと、そこに現れたのは3年福祉科の生徒。

利用者様になりきるために、車いすに乗ったり、杖を持ったり。

戸惑う1年生でしたが、そこは経験値のある3年生がしっかりサポートやアドバイスをしていました。

楽しく学ぶことができました

3年生が気づいたことなどをメモしてくれたので、振り返りを行いました。

初めての介護実習を終えた1年生

感想を聞くと、みんな緊張の連続だったみたいです。ですが、その中でも、課題と成果があったようです

話し合いをしながら、それを明確にしていきました。

次の実習で生かせられるように共有することができました

夏休み中に8日間、介護実習を行い、その中で、利用者のアセスメントを実施しました。

アセスメントとは、利用者の情報を収集し、分析することで、現在の利用者の課題を明確にしていくことです。

まずは、各自で実際に収集した情報をまとめ、課題が何かを検討します。

この作業がかなり難しく、四苦八苦していました。

そこで、違う事例を1つ挙げ、みんなでそれを分析することにしました。

ー それぞれ考えた分析内容を互いに共有し、また検討する ー

このクラスは、自分の考えを人に伝えることが上手です。

みんなでいい話し合いができました

今回の授業では、清潔について学びました。

介護実習中は、利用者の入浴支援や清拭を行いましたが、授業で学んだことを実際に実践するとなるとかなり難しかったようです。

改めて課題を挙げ、どう対応するべきだったかの振り返りをグループワークで話し合いました。

8月1日の予選リーグを1勝1分とし、決勝トーナメントに進出することができました。

準決勝は翔陽高校との対戦となりました。

前半はお互いにチャンスを作りましたが、0-0で折り返しました。

後半はGKを中心とした堅い守備からカウンターで攻撃しましたが、CKから失点しました。

試合終了まで諦めずに攻撃しましたが、力及ばず・・・。0-1で敗戦となりました。

今回、八代農業高校との合同チームで参加し、3位という結果でした。

目標の3位以内は達成できましたが、生徒はやはり悔しい様子でした。

10月の選手権大会に向けて、しっかりトレーニングに励みます。

本校には、機械浴(ストレッチャー浴)があります。ストレッチャーに寝た状態で入浴ができます。

今回は、その支援方法を学びました

また、洗髪・乾髪についても体験しました。

「暑くならないように」・「痛くならないように」、互いに意見交換しながら取り組むことができました。

また、床走行リフトについても学びました。

介護者の負担軽減を考えたリフトになっており、現在、抱え込まない介護(ノーリフトケア)が推奨されており、本校でもしっかりと学びを深めています。

最後は、全員でまとめと掃除をしました

8月5日(土)に「体験入学」が実施されました

今回は、中学生が体験したい学科を選ぶ形になっており、「福祉科」にもたくさん参加してくれました

「福祉科の体験会」の準備から当日の運営を、3年福祉科の生徒が行いました。

内容は「高齢者疑似体験」と「車いす体験」の2つです。

「高齢者疑似体験」では、中学生に体験キットを着用し、高齢者の動きや視野の状況を体験してもらいました。

中学生は「動きづらい」・「視野が狭い」などの感想を述べており、高齢者の動きについて理解してもらえて、嬉しそうでした

「車いす体験」では、車いすの操作方法を説明し、介助する側と介助される側の体験をしました。

正しい操作方法や介助される側の気持ちを理解してもらえた様子でした

たくさん中学生や保護者様に来校していただきました。暑い中、ありがとうございました

3年福祉科の生徒も、準備から大変だったでしょうが、よく頑張ってくれましたね

ありがとうございました

令和5年8月4日から6日まで北海道北斗市にてインターハイの相撲競技が行われました。

本校からは個人80kg級に2年農業科の林田君が出場しました。

5日に行われた個人戦80kg級。蒸し暑い中での大会となりました。

さすがに全国大会ということで緊張した面持ちでの一回戦を迎えました。

少し身体が硬い印象を受けましたが、無事勝つことができました。

その後は少し緊張もほぐれ冷静になることができ、身体も動くようになったようでした。

2回戦、3回戦と勝ち上がりベスト8まで残ることができ、準々決勝へとコマを進めました。

準々決勝では残念ながら惜敗してしまいましたが、5位入賞という結果を残すことができました。

試合後は来年はメダルが取れるように3位以上を目指したいと次の目標を見据えていました。

応援や支援をいただきました地域の皆様や関係者の皆様に感謝の気持ちを忘れずに今後も邁進していきたいと思います。応援ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

8月1日・17日の2日間で、農業高校サッカー大会が行われます。

芦北高校は八代農業高校との合同チームで参加しました。

Aパート

①vs熊本農業高校 2-2引き分け

②vs天草拓心高校 5-1勝ち

惜しくも得失点差で2位となりましたが、目標の決勝トーナメントに進むことかできました

17日も頑張ります

芦北高校サッカー部は今年からフットサルにも挑戦しています

熊本県U-18フットサルリーグが始まり、7月に3試合戦いました。

①芦北高校4-5エンフレンテU-18

②芦北高校4-2矢部高校

③芦北高校8-2鹿本商工高校

少ない人数ですが、3節まで終了し、2勝1敗とまずまずの好スタートを切りました。

残り2試合、勝利を目指して頑張ります。

また、8月には農業高校サッカー大会、10月にはサッカー選手権大会があります。そちらでもいい結果が出せるよう、しっかりトレーニングに励みます。

7/21 地域卸売市場 肥後花市場にて

令和5年度熊本県学校農業クラブ

フラワーアレンジメント競技会に

本校代表の2名が出場しました

3年間、フラワーアレンジメントで

学んだ知識と技術を、 思い思いの

作品に込めました

2人とも将来の夢をテーマに掲げ

夢と希望に溢れる作品を

つくることができました

3年農業科 濱崎さん

3年農業科 阪中さん

結果は、

阪中さんが優秀賞をとることが

できました

まだまだ、練習を重ね

11月にあるコンテストに向けて

頑張ります

7月21日(金)から熊本市電に芦北高校の広告が掲出されます。車内媒体として窓吊広告、電車停留場デジタルサイネージに4種類のポスターが流れます。窓吊ポスターは、全35台の車両に、停留場は、熊本駅、辛島町、通町筋、新水前寺駅の4カ所です。熊本市電をご利用の際には、ぜひ広告を探してみてください。

7/15

第3回フラワーアレンジメント講習会

今回も1年農業科の3名が

初めてアレンジメントに挑戦

テーマは『夏をイメージした涼しげなアレンジ』

「難しかったけど、楽しかった」と

楽しく活動することができました

7/19には第4回、7/20に

第5回のアレンジメント講習会を

行いました

初めて2つの器を使ったアレンジに挑戦し

ひとりひとり個性的な作品をつくることが

できました

1・2年生もめきめきと

上達しています

中学生のみなさん!農業科で

お花についてたくさん学びませんか

7月19日(水)から8日間、1年・2年福祉科の生徒たちは介護実習を行います。実習に先立ち、2年生が1年生に昨年度の介護実習の様子をスライドにまとめ、発表しました。発表の内容は施設の理念、職員構成、行事、仕事内容など、非常に多岐にわたる充実したものでした。初めての実習を迎える1年生は懸命にメモを取りながら発表に聞き入っていました。

発表後は、グループに分かれ自由に討論を行いました。和気あいあいとした雰囲気の中で活発な意見交換が行われました。

それぞれが目標をしっかり持ち、体調管理に十分留意しながら、実り多い実習になるよう、がんばってもらいたいものです!

今回は、「高齢者」を体験しました。

「視覚障がいゴーグル」を着用し、視野の狭さや全盲を体験。

「ひじ・ひざサポーター」を着用し、関節の動きの制限や屈曲の困難さを体験。

「前かがみ姿勢体験ベルト」を着用し、前傾姿勢で固定し、高齢者と同様の目線と制限された動きを体験。

その他にも、「ステッキ」や「重りサンダル」などを着用し、校内を回りました。

疑似体験装具を装着し、日常生活動作を擬似的に体験することにより、加齢による身体的な変化を理解し、高齢者の気持ちや支援方法、コミュニケーション方法を学ぶことができました

北海道にある日本医療大学リハビリテーション学科の大堀教授による、介護研修会が実施されました。

大堀先生(オンライン)から、「まず、利用者が動き出す声かけをしてみよう」と学びました。

ー 介護者が先に動くと、利用者の自分でしようとする意志(自立)を遮ってしまう恐れがある -

この強いメッセージを胸に、生徒は実演してみます。

県介護福祉士会(水俣・芦北・津奈木ブロック)と医療福祉考動塾のみなさまが来校され、生徒のサポートをしてくださりました。

せっかくですので、私も利用者役になり、生徒の支援を受けてみました!

なるほど。確かに、「動かされる側」ではなく自分が「動く側」として支援を受けるのでは、ちょっと意味合いが変わってきます。その違いが分かりました。

生徒は、7月末から福祉施設にて介護実習があります。今回の学びを生かした実習にしてくれることでしょう。

大堀先生、県介護福祉士会(水俣・芦北・津奈木ブロック)と医療福祉考動塾のみなさま、そして主催者である水俣病被害者等保健福祉ネットワークのみなさま、貴重な学びの機会をいただき、ありがとうございました。

先日、認知症サポーター養成講座を受講しました。

芦北町地域包括支援センターから講師をお招きし、認知症に関する基本的知識や認知症の方への接し方・声かけについて学びました。

講座の中では、キャラバン隊の方による寸劇が披露されました。

ー 買い物の支払いをするおばあちゃん -

どうやら、お財布の中にある小銭がうまく計算できません。

もし、そんなおばあちゃんをスーパー等で見かけた場合、あなたはどんな声かけをしますか?

後ろからの視線がきついと、焦ってしまいますよね・・・。

さて、2年福祉科の生徒はどうするでしょうか?みんなで考えました。

「何かお困りですか?」後ろからではなく、互いに顔が見える位置に立ち声をかけます。

「お支払いに困っているのですね?お手伝いしましょうか?」

お財布の中の小銭を一緒に計算し、おばあちゃんのペースに合わせ買い物袋入れるのを手伝いました。

認知症になると、個人差はありますが、判断力が低下する症状が現れます。

周囲の人がそのことを理解するだけで、安心する人がいます。

講座を終えた生徒に感想を聞くと、「正しく行動できる人が増えると良いですね」と話していました。

1学期の復習として、介護コンテストを開催しました。

事前に利用者情報と課題が提示され、それぞれの班でアセスメント(情報収集・分析)し、どのように支援するかを考えます。

コンテストまで少ない時間でしたが、しっかり話し合いを行い、声かけや支援方法について協議しました。

当日は練習の成果を発揮することができました。

7月2日(日)大分県宇佐市総合運動場にて

令和5年度全九州高等学校体育大会第76回全九州高等学校相撲競技大会が行われ、

本校相撲部2名が個人80kg以下級に参加してきました。

前日の大雨が嘘のような快晴の中での大会となりました。

取組結果

3年農業科 土屋君

最後の総体と言うことで、少々緊張した取組になり一度は軍配が上がったものの、惜しくも1回戦敗退となりました。

2年農業科 林田君

土屋君と同じく緊張した面持ちの最初の取組でしたが相手の懐に入る取組を徹底し、接戦の取組もありましたが勝ち上がることができ、総勢29名の80kg以下級の個人戦で優勝をすることができました。

優勝した林田君は8月4日から北海道で行われるインターハイへの出場も決めており、

今回の結果でさらに自信をつけて大会へ出発できると思います。

今後とも芦北高校相撲部への応援をよろしくお願いします。

6月16日(金)~18日(日)に北九州市で開催された全九州高等学校新体操大会に出場してきました。団体競技については、九州地区の予選を兼ねた大会で非常に重要な位置づけとなっており、強豪校のひしめく九州大会は気が抜けません。

【団体競技】出場選手:木下・松園(3F)、大竹野(2F)、上野・鈴木・下田(1F)

それぞれの選手の持つ力は十分に発揮できたいい演技でした。重厚感のある曲にマッチした動きでミスはほとんどなく観客を魅了しました。しかし、全国選抜の覇者である佐賀県立神埼清明高校の安定感のある演技に1歩及ばず2位という成績でした。

【個人競技】出場選手:木下(3F)

2種目の合計得点で争われる個人総合は、1種目目、木下の得意するスティックの演技でした。演技の冒頭で手具が落下するミスがあり、その後は、そのミスを引きずることなくまとめましたが、得点が伸びず2位。続く2種目目は、あまり得意ではないリングの演技でしたが、彼の持ち味であるダイナミックな宙返りや動きを存分に発揮でき、この種目は優勝することができました。個人総合では、鹿児島実業高校の東選手に僅差で敗れ、2位という結果に終わりました。

先に行われた県総体で獲得した北海道インターハイ出場権の個人競技と併せて今回の大会で団体競技も出場権を得ることができました。あとインターハイまで約2ヶ月、さらに演技に磨きをかけ万全な準備で臨みたいと思います。さらなる応援よろしくお願いします。

6月17日

今年度一回目となる

フラワーアレンジメント講習会を

実施しました

新たな1・2年生を迎え

今年度もアレンジメント技術の習得と

各コンテストに向けて頑張ります

★今日の作品(一部)★

この講習会とは別に、

フラワー装飾技能士3級の合格に向け

3年農業科の2人の生徒が、放課後等の

時間をつかい練習に励んでいます

中学生のみなさん!

農業科でフラワーアレンジメントを

学びませんか!

今年度の新しいパンフレット(概要版)ができあがりました。

これまで、冊子のガイドブックを作成していましたが(そちらも今後作成しますが)、今回、手軽に芦北高校について知っていただけるよう作成しました。

デザインも「…らしくない」をコンセプトに検討し、このような仕上がりになりました。

これから、様々な場所に置いていきたいと考えておりますので、うちに置いても構わないと思われる方がいらっしゃいましたら、芦北高校までお問合せください。

制作にあたり、芦北町様、フジ写真館様、(株)D‐HORIZON(デジタルハリウッドSTUDIO熊本)様には、多大なるご支援、ご協力をいただき、感謝申し上げます。

↓こちらをクリックしてください。

ashikitakoukousama_A3_omote.jpg

先日、JFA第10回全日本U-18フットサル選手権大会熊本県大会に出場しました。

現在サッカー部は、人数が少ない状況です。1月の県下大会や6月の高校総体では、他校との合同チームで参加しました。

それでも、しっかりトレーニングを重ね、両大会とも1回戦を勝利することができました。

今回、芦北高校「単独」で出場したいという選手の意向で、フットサル大会に初参戦

試合では怪我人が出て、さらに人数が少なくなり・・・。

交代選手がいない中で、2試合とも終了間際まで勝っていましたが、最後は力尽き・・・。

1分1敗(4ー4、5-7)という成績でした。

決勝トーナメントを逃し残念でしたが、最後まで戦い抜いた選手は尊敬に値します。

今後はフットサルリーグ戦にも出場しつつ、サッカー大会にも合同チームで参戦し、選手1人ひとりが成長できるようサポートしていきたいです。

福祉科の2・3年生は、実技テストに取り組みました。

この授業では、単に支援のやり方を学ぶだけでなく、利用者の心身の状況をしっかり捉え、それに応じた声かけや手順を考える力を身につけます。

そうすることで、利用者の自立や意欲向上につながり、豊かな生活を過ごしていただけます。

まさしく、福祉科のテーマである「『あたらしい幸せ』をデザインする」です。

この後は振り返りを行うことで、さらにより良い支援を考えていきます

6月7日(水)、福祉科全員で実習始め式を行いました。昨年まで一部リモート形式での実施でしたが、今年度は福祉科全員が一堂に会して実施することができました。今年度の実習は、3年福祉科が6月15日から20日間、1・2年福祉科は7月19日から8日間を予定しています。(1・2年生は10月にも実施予定です。)

心地よい緊張感のなか、それぞれの学年代表が実習に臨むにあたって、誓いの言葉を述べました。それぞれが実習の課題と目標についてしっかりと述べ、充実した実習にすることを力強く誓いました。また、校長先生からも温かい励ましのお言葉をいただきました。最後に福祉科主任から、「実習を通して成長したみんなの姿を楽しみにしています」との言葉があり、全員が実習への決意を新たにしました。

お忙しいなか、実習生を受け入れていただいた施設の職員の方々に心からお礼申し上げます。

生徒のみなさん、感謝の気持ちを忘れず、体調管理・感染対策を徹底し、それぞれの実習に臨みましょう!

水俣・芦北地域水俣病被害者等保健福祉ネットワーク主催のもと、「介護研修会」が実施され、3年福祉科の生徒が受講しました。

講師は北海道の日本医療大学、大堀具視教授で、過去2年間はリモートでしたので、3年目にして初めて対面での授業となりました。

大堀先生は「動き出しは本人から。介護者がすべてやろうとせず、利用者様の自主性やできることを認めることが大切である」と話され、生徒は体位変換や車いす移乗の支援を実践しました。

ー利用者様に伺い、動き出すのを待つ。時間はかかっても、そのほうが利用者様は達成感を持つ。そして、できたことは褒めるー

なるほど。いくつになっても、褒められることは嬉しいものです

最後は、今回の講義を振り返って、2人の生徒が実演しました。

ご協力いただいた県介護福祉士会(県南ブロック)の皆様、ありがとうございました。

5月26~28日に東京体育館で開催されたSASAKICUP第21回全日本新体操ユースチャンピオンシップ、第14回男子新体操団体選手権に新体操部が出場してきました。

個人競技に出場した3年林業科木下は、予選で出場者88人中6位で決勝進出を果たしましたが、最終的には10位という成績に終わりました。

団体競技には、3年林業科木下・松園、3年福祉科嶋田、2年林業科大竹野、1年林業科上野・鈴木・下田・山田が出場し、見事優勝を飾ることができました。

今回の大会、芦北高校新体操部として全国大会で初めての優勝という成績をおさめることができました。

選手それぞれの努力はもちろんですが、選手を支え応援していただいた保護者の皆様、指導していただいた芦北ジュニアの指導者の皆様、ご支援いただいた芦北町、多くの方々に感謝申し上げます。

今後も大会は続きます。これからも自己研鑽を積みよい報告ができるよう頑張りたいと思います。

林業科3年生の課題研究、ホタル・アマモ班は川や海の環境保全について研究しています。乙千屋川は、熊本豪雨災害後、河床の植生が戻り、ホタルの餌となるカワニナも増えてきました。しかし、ホタルは一向に増えません…。

歩いていると、何度もシカを見かけました。街路樹のサクラは樹皮が剝がれていました。

鳥獣被害を感じます。

いよいよ高校総体が始まり、サッカー競技が熊本工業高校で行われました。サッカー部は、これまで少人数で頑張ってきました

八代農業高校との合同チームで試合に臨みました。連携が繋がり、素晴らしいゲームで南稜高校に6:1で勝つことができました

次も応援しています!!!

林業科で第1回農業鑑定競技会が行われました。これは学校農業クラブ連盟の各種競技で、専門的な知識を問う大会です。ここ2年間、芦北高校が日本一になり、文部科学大臣賞を受賞しています。今年は、全国大会が50年ぶりに熊本で行われます。みんな頑張ってますね!

5月25日3・4限目に3年農業科の生徒たちが食品製造の授業でパン製造を行いました。

今回は普通のパンにマーマレードを練り込んだ『マーマぱん』と『マーメロンぱん』を作しました。

生地が硬く、丸めるのに苦戦しましたが、美味しそうに膨らみ、焼き上がりました。

生徒たちは、ほんのりマーマレードの香りがして美味しいと食べていました。

林業科3年生、課題研究アマモ班が取り組んでいるアマモ場造成の取り組みについて日本テレビ『真相報道バンキシャ!』の取材があり、MCの桝太一さんが来られました。

本校のアマモ場再生の研究は、今年で21年目となり、多くのアマモ場造成技術(種子散布法や移植法、アマモ苗の栽培)を考案してきたことで県内外でも高い評価を得ています。

アマモ苗の栽培研究をしているアマモラボ(研究室)では、様々なアマモ苗栽培の実験水槽を説明しました。↑の写真は、2018年から本校と共同研究しているアグリライト研究所の先生方に今年取り組んでいるアマモ苗栽培実験用装置の説明を受けているものです。生徒たちが考えた仮説・検証のための実験装置や実験作法を提供いただくことで、私たちの研究はより専門的に取り組むことができています。

その後は、海に行き、本校の先輩が考案した「ロープ式下種更新法」というアマモの花枝(種が入っている穂)を集めてロープで沈める種子散布法を一緒に行いました。桝さんは、海洋生物に詳しく、様々な生き物について教えていただきました。

今回の取材をとおして芦北町の豊かな海について再発見し、今後の研究活動への力が湧いてきたようです。

今回の取材は、

5月28日(日)放送の真相報道バンキシャ!(18:00~18:55)

SDGs特集のコーナー(10分間)で放送予定です。

どうぞご覧ください!。

※放送日が急遽変更になる可能性もあります。

芦北高校は、4年前からシカやイノシシの鳥獣被害対策について研究活動を行っています。今日は、その取り組みの視察に熊本県の木村副知事様が来られました。

林業科3年生の課題研究林家ハンター班が設置した峰崎農場の箱罠やくくり罠の説明を行いました。

また、林家ハンター班は、ICTやIoTを活用した狩猟技術の向上について研究しています。センサーカメラを設置し、chromebookに送られているデータを活用していることも報告しました。

日頃の学習成果の報告でしたが生徒たちにとっては大きな刺激になったようです。

最後にがんばる林業高校生表彰で林野庁長官賞を受賞した池田さん、上村さん、吐合さんの報告がありました。

木村副知事様からは、「農業、林業、福祉は繋がっています。芦北高校での学びをさらに深め、発信してください。」というお言葉を頂きました。

木村副知事様、お忙しい中の訪問、ありがとうございました。

体育大会の花形の競技といえばやはりリレーです。芦北高校では、クラス対抗リレーと団対抗リレーがあります。

クラス対抗リレーは2年福祉科が優勝し、団対抗リレーは林業科が優勝しました。先生チームも参加し、大いに盛り上がりました。

表彰式、どの団も力を出し切ったようで、すがすがしい表情をしていました。

閉会式では、みんなで大きな声で校歌を歌いました。マスクを外して大きな声で校歌を歌うのがこんなに素晴らしいことだと再認識しました。

まさに桜花爛漫な体育大会となりました。応援に来ていただいた、保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

中学生の皆さん、このように笑顔あふれる芦北高校に是非、来てくださいね♫

芦北高校の体育大会の一番の目玉はマスゲームです。練習も一番、このためにやってきました。全校生徒で最高のパフォーマンスを見せることができたようです。

1年生 集団行動

練習では、なかなか息が合わないときもありましたが、自分たちの動きを動画で確認してしっかりと息を合わせることができました。

2年生 組体操

筋力やバランス感覚が必要なものもあり、練習ではうまくいかないときもありました。しかし練習を繰り返し、本番ではすごい集中力で素晴らしい演技を見せてくれました。

3年生 創作ダンス

春休みから各クラスダンスリーダーの元、練習をしていました。クラスごとにTシャツも作りました。担任、副担任の先生も踊り、最後の学年全体のダンスでは、体育の先生方も一緒に踊って最高の思い出ができました。

グランドフィナーレ

全校生徒が集合し、各団の団長の元、ウェーブを作りました。そして生徒会長の吐合さんより、「コロナも収まりつつある中、本日マスクを外しての体育大会を開催することができ、心から嬉しく思います。応援に来てくださったたくさんの保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございます。各団、一致団結した体育大会を最後まで楽しんでください。多くの先輩方から受け継いできたこの伝統ある芦北高校をもっと活気づかせ、日頃お世話になっている家族や地域の皆様に元気と勇気を与えられるような高校にしていきます。これからもよろしくお願いします!!!」と力強い挨拶をしました。保護者の中には、涙ぐまれている方もいました。

5月14日(日) 雨のために順延となった芦北高校、芦北支援学校佐敷分教室の体育大会が行われました。

今年の体育大会のテーマは『桜花爛漫(おうからんまん)』

~心を一つに 咲き誇れ~ です。

(桜花爛漫:満開となった桜の花が咲き乱れる様子)

入場行進はどの団も堂々としたものでした。(福祉科:ピンク)(林業科:緑)(農業科:オレンジ)(分教室:白)

合同で選手宣誓をし、いざ競技開始です。

男子100m走、女子83m走

接戦の連続でした!。

5人6脚

みんな息を合わせて頑張っていました。

男女竹取合戦

それぞれの団が戦略を練って、竹を取り合います。すごい迫力でした。

芦高トライアスロン

生徒会が考えた技巧走です。先生方も協力して頑張りました。パン食い競争をしているこのメロンパンは、農業科の食品専攻が作りました!

綱引き

各団とも拮抗した戦いで一勝一敗の好勝負でした。

長縄跳び

1分間で何回跳べるかを競い合います。跳んだ回数がそのまま点数になるので一発逆転の競技です!

芦高アベンジャーズ

新しくできた競技で、男子は30kg、女子は20kgの俵を担ぎ続けます。先生も飛び入り参加し、大いに盛り上がりました。

3年林業科の課題研究、林家ハンター班は、学校横の峰崎農場に箱罠とくくり罠を設置しています。センサーカメラにシカの映像が映り、早速、止め刺し(命を奪う行為)をしに行きました。

農業や林業の食害の被害から守るためとはいえ、動物の命を奪うことには、葛藤がありました。止め刺しは無事終わりました。農地や森林を鳥獣被害から守り、捕獲した鳥獣の命をしっかりと活用することが大切ですね。

入学して早1ヶ月

1年福祉科は、真新しい実習服を身にまとい、ベッドメイキングを学んでいます

ベッドメイキングもなかなかうまくいかず、四苦八苦

そんな1年生を助けるために立ち上がったのが、2年福祉科

ちょうど1年前は、ベッドメイキングを学んでいた2年生。

1年経つと、立派なものです

しっかり手本を見せ、コツを教える姿は頼もしくもありました

施設にて介護実習が予定されてますが、その中で利用者様お一人おひとりの介護計画を作成します。

現在、事例をもとに作成(練習)しています。

これがなかなか難しい…。

お互いの途中経過を見せ合いながら、考えを膨らませています。

いいヒントは見つかったかな?

3年福祉科は6月中旬から地域の施設にて「介護実習」が実施されます。

これまで学んだ知識と技術をフル活用できるように、復習をしています。

さすがは3年生!

自分たちで、話し合いしながらより良い支援方法を学んでいました。

農業科一年生で初めての持ち帰り実習を行いました

販売物と同じレシピの「スノーボールクッキー」を作りました

皆で協力して楽しみながら取り組んでいました

今回は代表で緒方姫奈乃さんの感想を掲載します。

“バターをクリーム状にするのが少し難しかったです。また薄力粉を加えて切るように混ぜるところが楽しかったです”

今後も楽しく学べる実習を継続していきます

5月1日

1年農業科の「農業と環境」で

中玉トマト“フルティカ”を

定植しました

トマトは決まった方向に

花をつける習性があります

収穫の時に、作業が効率的にできるよう

通路側に花の向きを揃えて植えました

暑いビニールハウスの中での

初めての管理でしたが、クラスメイトと

協力し合い、全てを植えることができたました

大きく育て!

玉東町民体育館において第46回熊本県空手道個人選抜選手権大会が行われ、空手道部が参加しました。

今年の4月から久々に女子部員も入部しました。最初は男女個人形に参加しました。新しい形に挑戦するなど高校総体に向けての実戦練習となりました。

結果

3年生 上村安寿磨さん 3位入賞

次に男女個人組手に参加しました。空手道部では、全国選抜大会後、「どんな相手に対しても自分の力を出し切る!」という目標を掲げています。今日は、その目標を達成することができたようです。

結果

3年生 河野鉄笙さん 優勝

石山 隼さん 3位

この大会は、国体の予選を兼ねており、成人の部(軽量級 中量級 重量級)も行われました。なんと全てのクラスで空手道部の先輩が優勝をしました。頑張る先輩の姿に刺激を貰ったようです。

3年福祉科は6月15日から介護実習が始まります。施設で利用者様の介護計画を作成します。

利用者様のその人らしい生活とは何か どうすれば困っていることが解決できるか

事例をもとに、練習中です

ちなみに、タイトルの「あたらしい幸せをデザインする」は、福祉科のテーマです

生徒は知識技術を習得し、利用者様の生活を支援する力を身に付けていきます

2年生になり、『介護過程』の授業が始まりました

とは言っても、介護過程って何

生徒は、初めて聞く専門用語に戸惑いの様子です。

アセスメント、ICF・・・・覚えることがたくさん

徐々に、理解していこうね

4月21日(金)に熊本県警察本部主催の、被害者遺族による講演会『命の大切さを学ぶ教室』が実施されました。昨年11月に引き続き、2回目です。

講師の米村 州弘(よねむら くにひろ) 様は、平成15年に起きた事件で、当時大学生のお子様を亡くされました。米村様のお子様は、高校時代にインターネットを通じて、メール上で相談などのやりとりをしていました。その相手は20歳以上離れた年上の男性だったそうですが、当時は年齢を偽って、近づいてきたそうです。

米村様は「この20年間で一番きつかったことは、家族がバラバラになること」と話されました。

「なんで、あの時パソコンを買い与えてしまったのか」米村様は今でも自分を憎んでおられます。

知人には「あまり考えすぎないように。」と慰められたが、それを言われると「愚痴も言えなくなった」と。また、本来は喜ばしいことも、亡くした子どものことを思い出すと悲しくなってしまうこともあるとおっしゃっていました。

芦高生へ伝えたいこと

人を傷つけるメールや嫌なことは止めよう!

家族や友人を大切にしよう!

君たちの命は、君1人のものではない。たくさんの人が関わっている。

もし、悩んでいることがあっても生きる糸口を見つけて欲しい。それを支えて欲しい。

この講演会を聴いて、米村様が受けた心の痛み、子どもを亡くした親の思い、命の大切さを感じることができました。

私たちは、現在も社会問題となっているSNS等の使い方について、今一度立ち止まって考えるべきではないか。

3年林業科の課題研究、木育森育班は、木材の有効活用について考える中で、ペットフードを作っている業者より「犬のおもちゃが作れないか?」という相談を受けました。

犬は棒などを噛んで遊ぶことがあるのです。今日は、大型犬が咥えられそうなヒノキのおもちゃの試作を作ってみました。ペットの反応が楽しみですね!

3年林業科の課題研究、林家ハンター班は、現在資料をまとめています。

芦北高校の鏡山演習林は、学校から18kmの場所にあります。箱罠やくくり罠がありますが、毎日見回りに行くのは大変です。しかし、今は、センサー付きのカメラが設置してあるので学校にいながらシカの様子を確認することができます。

それにしてもたくさんいますね・・・。