鹿農日記

2018年11月の記事一覧

【鹿農祭】ステージ発表(その2)・鹿本農高〇×クイズ

| 有志によるステージ発表が始まりました。 <よしたけ>歌  <フィジカルコミュニケーション>ダンス  <おむらいす>歌と楽器演奏  <Infini>ダンス「K-popメドレー」  あれ、よく見ると・・・  <大盛り鍋>歌「drama」  <会長>歌「花束の代わりにメロディーを」 「カタオモイ」  みんな、オーディションのときからすっごく上手になっていました。いつの間に、どこで練習したの? <鹿本農高〇×クイズ> 平成最後の年に始まった新しい企画。常識からトリビアなものまで、鹿本農高に関する様々な問題が出題されます。最後まで残った一人が、初代鹿農キングです。   すべての問題が終わっても4人が残っていました。最終決戦は教頭先生とのじゃんけんになりました。  3度の勝負で、初代鹿農キングが決定しました。  これで1日目のステージ発表はお終い。この後は収穫感謝祭です。 |

【鹿農祭】開会式・オープニング

| いよいよ鹿農祭本番です。初日の今日は、体育館でのステージ発表と収穫感謝祭を行いました。 <開会式> 開会 生徒会副会長  生徒会長あいさつ  教頭あいさつ  <オープニング1> 郷土芸能伝承部「熊本の民謡より」 山鹿灯籠のイメージが強いですが、「田原坂」や「おてもやん」にも取り組んでいます。     <オープニング2> 生徒会「ムービー」 全校生徒・職員で、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」を踊り、動画にまとめました。   校長先生も出演  続いて、保健委員会、3年各科、1年音楽選択者によるステージ発表です。 |

【茶道部】鹿農祭に向けて

茶道部、鹿農祭に向けて、特訓中です! お茶会にお越しいただいたお客様へのご挨拶や  お菓子や抹茶のお運びの仕方を何度も練習しました。 鹿農祭当日は、本校卒業生の和菓子屋さんのお菓子「深山路(みやまじ)」となっています。 |

|

| お抹茶と和菓子のセットで150円です。 茶道部は7名と少ない部員ですが、 精一杯おもてなしをさせていただきます。  |

| 11月10日(土)鹿農祭のお茶会でお待ちしています。 |

鹿農祭に向けての前日準備

| 図書委員会ではしおりを作成しています。 (11月10日・鹿農祭2日目に配付します)  |

体育委員会では10月1日の体育大会の写真を展示します。  |

文化委員会で、各クラスの壁新聞を掲示しています。   |

明日のステージ発表の準備・リハーサルをしています。   |

鹿農祭2日目で販売する野菜を準備しています。   数はあまり多くありませんが、スイカ(小玉)もあります。  食品工業科で製造している麦みその説明(掲示用)を作成しています。  こちらはジャムの説明。  肉加工品の販売の準備も進んでいます。  美味しそうなパウンドケーキも焼き上がってます。   ラクトエースも準備万端。  明日の収穫感謝祭・会食用のお米の計量をしています。  カレーの材料をカットしています。  2年施設園芸科は、焼き芋の準備中です。   農業クラブは、農産物コンクールとその後の即売会の準備をしています。  それぞれの生徒が、大忙しで準備に取り組んでいました。 ※鹿農祭は2日間行われますが、一般公開は2日目のみです。※保護者の方は1日目もOKです。 1日目:11月 9日(金) 校内行事のみ 2日目:11月10日(土) 一般公開 9:00~ 参観開始 10:00~ 販売開始 1日目(明日)は一般の方は参加できませんので、お間違いなく!※保護者の方のみOKです。 |

【家庭クラブ】優秀賞!(熊本県研究発表大会)

| 11月7日(水)に 『第65回熊本県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会』が行われ、本校家庭クラブも、 今年は発表校として、参加しました。  「保育園交流活動を地域貢献活動へ~一歩前へ、今、新たな挑戦~」という題目です。 長年続けて行っている大道保育園や幼慈園との交流活動に加え、今年は、ひだまり図書館との交流活動に積極的に挑戦してきました。 その実践を発表してきました。 |

どの学校の実践もレベルが高く、地域に根ざした課題を解決する研究に取り組まれており、刺激を受けました。 審査結果は・・・なんと「優秀賞」をいただきました。 |

決して、華やかな活動ではないですが、 地道にこつこつと継続して活動を続けることの大切さを 感じました! |

| 今後もこの研究活動を後輩たちに引き継ぎ、 さらに地域貢献につなげていきたいと思います。 |

入試関係

こちらをクリックしてください

● R8_前期選抜受検上の注意(0126)

● R8_鹿本農業高校入学者募集要項

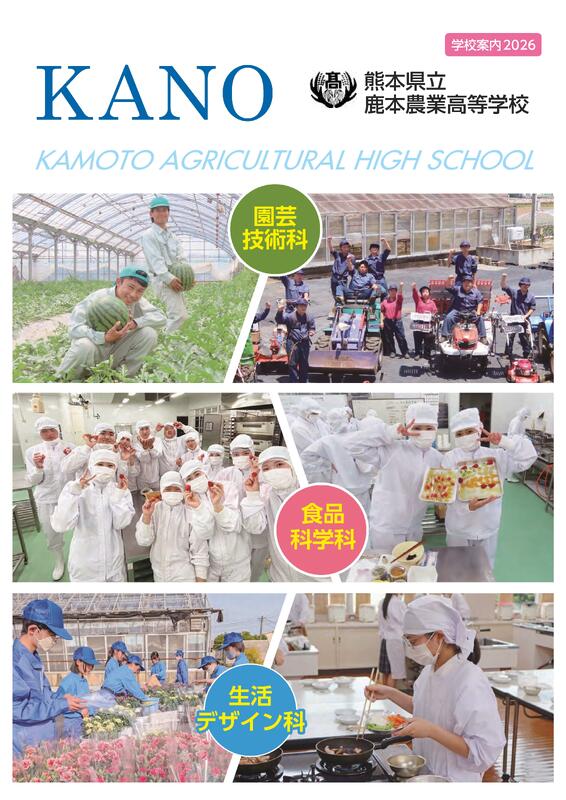

ようこそ。鹿本農業へ。

1

7

4

1

8

5

0

リンク

バナー

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 泉 伸仁

運用担当者

情報広報部