芦高ブログ

高性能林業機械はすごい!(林業科)

今日は、水俣・芦北の林業研究グループより講師を招いて、高性能林業機械研修と間伐実習を行いました。これまで何度か間伐をしてきましたが、やはりプロの技術はすごかったようです。

これは伐採の様子です。伐採方向を確認した後、受口、追口を切っていきます。

伐採が終ったら、枝を払って、長さをそろえます。今回は、実際に販売するので4m10cmに印付けし、玉切りしていきました。丸太が大きいので荷重がどのようになっているのかを確認しながら慎重に切っていきます。

次は、高性能林業機械研修です。これはプロセッサと言って枝払いと玉切りを行う機械です。グラップルで樹木を掴むと、ローラーで移動させながら枝を落としていき、長さをそろえて切ることができます。

今回は、芦北地域振興局の職員も数名来られており、進路の話しもできたそうです。最後の代表生徒挨拶では、たくさんの学びを通して、進路について考えることができましたと力強い言葉がありました。

実践的に学ぶことができる演習林実習はいいですね!!!!。

農林業の鳥獣被害について考える(農業科 林業科)

農業科と林業科の2年生が「狩猟技術向上研修」を行いました。くまもと☆農家ハンターの稲葉さんと井上さんを招き、熊本県内でどのような鳥獣被害が発生しているかを確認しました。

その後は、農場に移動してシカやイノシシを捕獲するための「箱罠」や「くくり罠」の設置方法などについて学びました。

午後からは、実際に学校周辺の鳥獣被害を確認しました。学校からすぐ近くの田んぼでは、収穫間近の稲穂が食べられていました。

学校のみねさき果樹園に移動してみると、果樹が食害を受けていました。林業科のクヌギやセンダンの森はシカが角こすりなどをして樹皮が剥がれていました。

最後に箱罠を1基とくくり罠を2基、設置しました。農業科、林業科それぞれの立場で学ぶことがたくさんあったようです。これから定期的に確認していきましょう。

樹木について深く知る!(林業科)

芦北高校では、学校農業クラブの農業鑑定競技にも力を入れています。学期ごとに行われる定期考査でも、この農業鑑定競技を行います。今回は、林業科名物の「樹木鑑定」です。100種類近い樹木の中から50種類が出てくるのを答えるのです。葉の形や葉の付き方などで生徒達は覚えていきます。これだけの樹種が学校周辺にあるというのは、芦北町がいかに自然豊かな町であるかを感じさせてくれます。

福祉科の強み(福祉科)

福祉科1年生の介護実習が10月から始まるのを前に、

合同学習会『福祉科3年生から学ぼう!介護実習で生かせる支援のコツ』を行いました。

1年生は7月にも介護実習を行いました。さらに、2学期に入って授業を進める中で、「利用者様とコミュニケーションが続かない」「あのとき、どう支援したら良かったのか?」などと、自分たちの課題を見つけることができました。

その困った1年生を助けてくれたのが、3年間で53日間介護実習に取り組んだ3年生です

その実習で得たノウハウを持て余すことなく披露し、1年生の疑問を解決してくれました。

3年生はとても教え方が上手で、質問にもしっかり答え、時には実演し、アドバイスを送っていました

何よりも3年生が一番楽しんでいて、イキイキとした目が印象的でした

1年生はたくさんメモし解決のヒントを得たようで、実習前の不安が吹っ飛んだ様子でした

上級生が下級生に教える。そのために、自分たちで話し合い、考える。結果的に、互いに学びあいができる。

このスタイルが確立されていることこそが、「芦高福祉科」の強みなのかもしれませんね

新日本プロレスへお礼の挨拶に行きました

新日本プロレスへお礼の挨拶に行きました

令和2年7月豪雨災害時に新日本プロレス団体より、本校並びに地域に多くの支援物資(タオルや帽子等)とお気持ちを届けていただきました。

令和4年9月21日(水)にグランメッセ熊本にて大会(バーニング・スプリット)が開催され、当時のお礼をお伝えするためにご挨拶に伺いました。

代表して棚橋 弘至(たなはし ひろし)選手に直接お礼を伝えることができ、本校特産のマーマレードをお渡ししました。

「社会貢献を大切にしており、何かあればいつでもお知らせください」と嬉しい言葉を掛けていただきました。

試合前の貴重な時間にご対応いただき感謝いたします。

(写真は、マーマレードを持つ棚橋選手と本校校長)

小まめな観察が大切(林業科)

林業科3年生の課題研究「ホタル班」は学校横の乙千屋川の観察を定期的に行っています。この日は、なぜか川が濁っており、ホタルの餌となるカワニナの数も減っていました。上流に登ってみると、砂防ダムの工事をしていました。先日の台風による大雨で土砂が流れ込んだのかもしれません。工事自体は仕方ありませんが、このように上流の環境が河川環境に影響するということを再認識したようです。

実践的に学ぶ!(林業科)

林業科の2年生が二日間かけて演習林実習を行いました。今回は、チェーンソーを使っての間伐実習です。

最初に山の神様に実習の無事を祈りました。

そして、チェーンソーの基本的な操作について学んだ後、実際に操作をしてみました。

エンジン音が大きく、最初は驚いた様子でしたが、すぐに慣れ、丁寧に操作していました。

次は、実際に樹木の伐採方法について確認を行います。安全に配慮しながら決められた方向に倒すのは、とても難しいです。授業で学んでいることを実際に行うのは大変ですが、みんなしっかりと取組んでいました。

伐採した後は、小型のチェーンソーで枝を払って、2mの長さに切り分けていきます。

最後は、トラックに積み込みます。樹齢50年を越えたヒノキはずっしりと重かったようです。このヒノキ材を使って、木工実習を行います。自分たちで教材を準備する。さすがは林業科ですね!!!

介護研修会『動き出しは本人から』(1年福祉科)

北海道にある日本医療大学の大堀先生をお招きし、介護研修会『動き出しは本人から』が実施されました。

大堀先生との研修会はここ数年、リモートで行っていましたが、実に3年ぶりの来校となりました

研修では、利用者自身の動き出しを大切にした支援の方法について学び、介護者としての適切な言葉のかけ方などを学びました

コミュニケーションとは何か?

さまざまなゲームやグループワークを通して、生徒らはたくさん考えました

「『起きてください』の指示ではなく、『起きられますか?』と尋ねることで、そこに相手の主体性が生まれます。相手自身が考え、判断し答えを出せれば、動き出します。相手を認め、尊重することが大切です。」

大堀先生のこの言葉を聴いて、生徒はたくさんヒントを得たようでした

生徒は、相手が次を予測できる説明こそがコミュニケーションであると考えることができました。

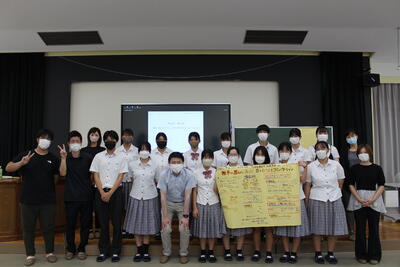

最後は、サポートメンバーの皆さんも一緒に記念撮影を行いました。大堀先生、県介護福祉士会の皆様、医療福祉考動塾PLUSONEの皆様、またこの研修会を主催してくださった水俣病被害者等保健福祉ネットワークの皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

3年福祉科事例研究発表会 芦北高校×沖縄県立真和志高校

3年福祉科の生徒による事例研究発表会を行いました。

今回は新たに『沖縄県立真和志高校みらい福祉科2年生』と

オンラインでつながり、本校の発表会に参加していただきました。

初めての試みで四苦八苦しましたが、本番が始まれば、3年生は堂々と発表することができていました。

真和志高校のみなさんや本校2年福祉科の生徒から質問がありましたが、それにも丁寧に答える姿に、

生徒の成長ぶりを感じました。

生徒からも「また、オンラインしたい」と前向きな言葉があり、今後も合同で授業や演習ができれば良いなと思います。

沖縄県立真和志高校のみなさん、お世話になりました。ありがとうございました。

全国2位

2年福祉科の梅原さんが、全国福祉高等学校長会主催の「生徒体験発表」において、全国2位という好成績を収めました。

梅原さんは昨年度行われた県大会で最優秀賞、九州大会で2位となっており、今年度の全国大会でも高く評価されました。

『今、私にできること』という題目で、自身のボランティア経験から感じたことや将来の夢についての内容です。

梅原さんは、「障がいをもった子どもたちに、横断歩道の歩き方やトイレの使い方など、今後生きていくために必要な社会的習慣や質の高い教育を提供できるケアワーカーになりたい」と力強く語っていました。また、「今後も、福祉科でしっかり学び、必要な資格を取得し、子どもたちと社会が結びつく活動を広げ、誰一人取り残さない社会の実現を目指していきたい」とのことでした

おめでとうございます

〒869‐5431

熊本県葦北郡

芦北町乙千屋20-2

熊本県立芦北高等学校

管理責任者

校長 草野 貴光

運用担当者 広報部

TEL 0966-82-2034

FAX 0966-82-5606

E-mail

ashikita-h@pref.kumamoto.lg.jp

URL http://sh.higo.ed.jp/ashikita

学校からの緊急連絡(休校、授業打切り等)、各種連絡、資料・アンケート等について、学校・保護者間連絡システム「すぐーる」にて配信しております。

また、欠席・遅刻等についても本システムから連絡いただくことが可能になっております。