カテゴリ:電気建築システム科

【建築コース】【WCP】Wood connect project 2023 木製給食配膳台製作

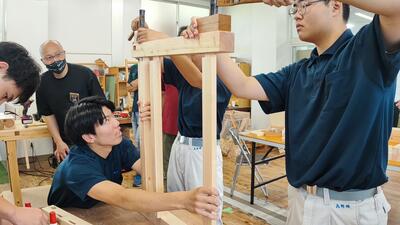

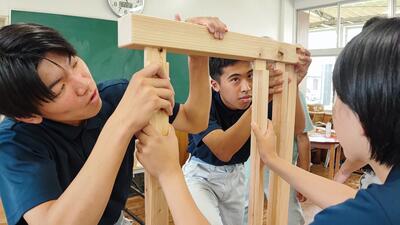

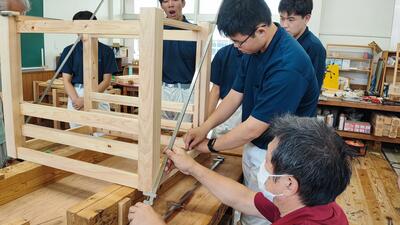

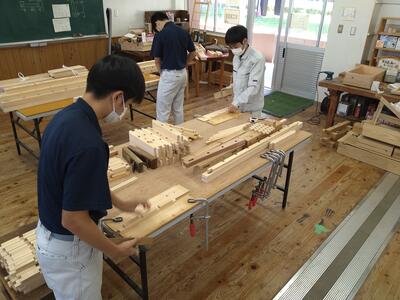

9月22日(金)は、3回目のものづくりマイスターによる実技指導でした。だいぶ作業に慣れてきて、コツを掴んだ生徒たちは、さらに積極的に動くことができました。マイスターの説明やアドバイスをしっかりと聴き、手本をまねて作業することで、精度、スピードが向上しています。

また、初めて使用する工具や機械もあり、今までにない経験も積むことができました。全部で6台製作するうちの2台をマイスターの方々と製作し、残り4台は自分たちだけで作り上げます。ただ習うだけでなく、その後の実践も意識して製作しています。

【建築コース】【WCP】Wood connect project 2023 木製給食配膳台製作

9月15日(金)は、2回目のものづくりマイスター水俣市建具組合の方々による実技指導でした。前回の学びや気づきを活かして、今回も積極的に作業することができました。

マイスターの実践的な実技指導は、教員にとっても学びになり、このプロジェクトのおかげで、本校建築コース職員の技術や知識の向上につながっています。今回もマイスターの皆さんの的確な指導、綿密な計画のおかげで、予定通り進めることができました。また、水俣アカデミアの方も見学に来られ、生徒たちはいつも以上に意識高く作業していました。

交流会をする小学生の皆さん、楽しみに待っていてください。

【建築コース】2年生ドローン&福祉住環境コーディネーター

先週、中庭でドローンを操作しましたが、今日は校庭に出て広い場所での操作実習です。離着陸、動き、高さ、撮影など課題達成に向けて、真剣に操作しました。操作ミスによる墜落が起きると機械の故障はもちろん場合によっては事故につながります。全員意識高く臨むことができ、無事に事故などなく実習を終えることができました。

また、操作実習の待ち時間には2学期中に挑戦する福祉住環境コーディネーター資格試験対策を並行して行っています。水俣高校建築コースでは、福祉の知識も身に付けた建築技術者を目指していて、そのために福祉用具である車いすの寸法や特性、様々な病状による適切なリフォームの仕方、手すりやスロープ、関連法律などを学んでいます。

立派な技術者になるために、建築をはじめとする様々な技術や知識を高めています。

【建築コース】【WCP】~Wood connect project~ものづくりマイスター招聘授業

Wood connect project2023 木製給食配膳台製作がスタートしました。3月に生徒自らが伐採した木材を製材所で製材し、乾燥期間を経て、いよいよ本日から加工がスタートです。今年度も水俣市建具組合ものづくりマイスターの皆さんにより、技術指導を受けています。マイスターの皆さん、ありがとうございます。

生徒たちは、マイスターの手本を見て、高い技術力に驚きながらも、わからないところや疑問に思ったら質問するなど積極的に製作することができています。

来月の小学校との交流にむけ着実に作業を進めていきます。

【建築コース】2年生ドローン実習スタート

2学期始まって最初の実習は、ドローンです。今、様々な産業で使用されることが多くなったドローンですが、建築コースでは3年前から実習に組み込み学んでいます。建築や土木では、高層建築の屋上や外壁検査、敷地調査や測量などで活用されています。

実習では、小型ドローンを屋内で練習し、大型ドローンを中庭で操作しました。スマホをコントローラーにし、上昇、前進、横移動、旋回など多少の失敗はあるものの全員がテキスト通りに操作することができました。次回は、さらに難しい操作技術を学んでいきます。

【電気建築システム科】高所作業車特別講習会

8月1、2日に、高所作業車特別講習会を開催しました。2年生12名、3年生8名が参加をしました。1日目は、安全講習会で法令、構造や操作の基礎を学びました。

2日目は、高所作業車を使って実技講習をしました。生徒が二人一組になってゴンドラに乗って操作をして、5m程度の高さまで上げていました。初めての操作でしたが、講師方の指示を守っていました。今回の修了書は、卒業後に交付されます。

【WCP】【イノシカハンターズ】くまもと環境賞受賞

6月27日(火)に、熊本県庁にて第32回くまもと環境賞の表彰式があり、水俣高校が環境教育賞を受賞しました。建築コースのWood connect projectと機械科のイノシカハンターズをはじめ、本校のSDGsのゴール達成へ向けた様々な探究活動の取組みが評価されました。

さらに、それを受けて7月7日(金)には水俣市広報の方が、取材に来られました。生徒たちは、先輩たちから引き継いだ研究をさらに発展させ、地域の皆さんと連携し、課題解決に挑んでいます。記事は来月号の水俣市報で特集ページとして掲載予定ですので、ぜひご覧ください。

※表彰式については、6月28日(水)熊日新聞に掲載されました。

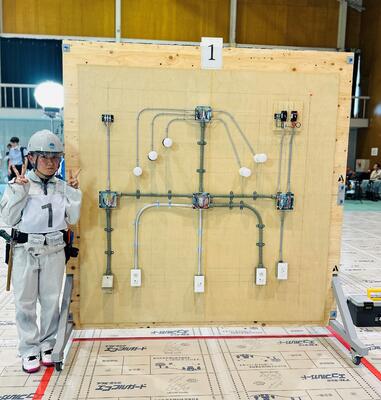

【電気コース】第22回高校生ものづくりコンテスト九州地区大会への挑戦

7月9日(日)に高校生ものづくりコンテスト九州地区大会が北部九州4県で分散開催されました。

電気工事部門は、佐賀県立鳥栖工業高校が会場で、本校の電気建築システム科電気コース3年の渕上芽衣さんが熊本県代表として出場しました。渕上さんは、県大会後、多くの行事と並行しながら電気工事の練習に取り組んできました。特に金属管曲げの作業は何度も繰り返し、曲げた金属管の山が実習室内にできあがるほどでした。

大会では、各県代表8名が技術を競い合いました。どの選手も県代表のため、作業の正確性、安全性、作業スピード、作業精度、完成度など甲乙つけがたく、審査時間が延長されるほどの出来栄えでした。

結果は、優良賞(3位)に入賞することができました。どの選手の作品もレベルが高かったため、本人は驚きと悔しさと安堵感が入り混じった複雑な表情でした。しかし、今までやってきた練習の成果を出し切ったという達成感がうかがえました。この経験が、本人の今後の学校生活や進路活動につながると確信しています。

また、校内外から多くの方々に応援、御支援をいただき、本当にありがとうございました。

【電気工事部門】

最優秀賞:長崎工業高等学校(長崎県)

優秀賞 :鳥栖工業高等学校(佐賀県)

優良賞 :水俣高等学校(熊本県)

今回の九州地区大会への取組において、地元の電気工事組合様を代表され、興南電気株式会社様より練習材料一式を御寄附いただきました。また、渕上工務店様には、作業板の製作を依頼し、忙しい業務の合間を縫って製作、納品していただきました。多くの御支援、ご協力を賜り、本当に有難うございました。

※練習の軌跡

〇曲げた金属管の山 〇使用後のボックス達 〇使用後の引掛シーリング達

【電気建築システム科】高校生ものづくりコンテスト電気工事部門県代表激励

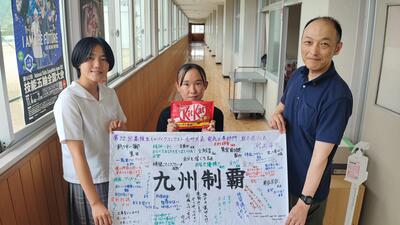

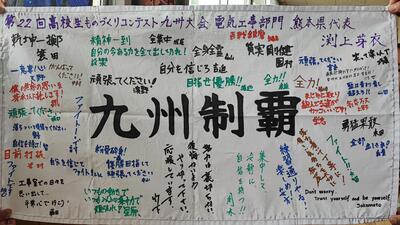

7/9(日)佐賀県で開催される、ものづくりコンテスト九州大会に、電気工事部門の熊本県代表として、本校電気建築システム科電気コースの生徒が出場します。本日、生徒を激励するために、クラスメイトが企画した応援寄せ書きを手渡しました。寄せ書きへは、クラスメイトや電気コースの後輩たち、ものづくりコンテストの別部門に参加した生徒、旧副担任や電気建築システム科の職員が書き込みました。寄せ書きを受け取った生徒は、とても感激して、昼休みに職員室にお礼と大会の意気込みを話に来てくれました。

生徒は九州大会へ向け、県大会後も期末考査の勉強と平行して、練習を積み重ねてきました。本番では練習の成果を発揮してくれることでしょう。水俣からみんなで応援しています。

寄せ書きを企画した生徒(左)県代表生徒(中央)担任兼電気工事指導者(右)

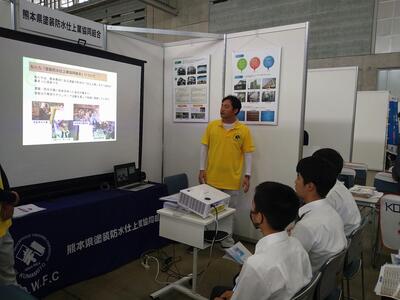

【電気建築システム科】建設業魅力発見フェアに行きました!

6/20(火)に電気建築システム科1・2年生は、グランメッセで開催されたフェアに行ってきました。60社の県内企業や団体がブースを作り、生徒たちはおのおの興味があるブースに行き、企業の説明や体験を受けました。1年生は職業をよく知る機会に、2年生は来年度の進路選択について具体的に考える機会になりました。

電気建築システム科の生徒たちは、TV取材や、地元のタレントさん、さらには多くの他校生もいたことで、とてもよい刺激になったのではないでしょうか。

多くの生徒が帰宅後は、ご家庭で進路の話ができたとのことです。電気建築システム科では、校内学習はもちろん、このような機会を積極的に活用し、生徒たちの進路実現のために取り組んでいます。

【建築コース】【WCP】水俣ロータリークラブ寄付金贈呈式~Wood connect project~

6/12(月)に水俣ロータリークラブ様より、建築コース2年生に対して、寄付金を贈呈していただきました。毎年実施している湯出小学校との交流事業であるWood connect projectの取り組みを支援するものです。今年度は、寄付金を活用し、湯出小学校で使用する木製本棚ラックを製作する予定です。

寄付金贈呈式では、ロータリークラブ澤村会長より、「地域貢献を通して、建築技能の向上と、児童との交流を体験して欲しい」と話をしていただきました。それに対し、本校建築コース2年生代表生徒が、お礼と決意を述べました。

生徒たちは地域の皆さんの支援を頂きながら、建築をとおして、建築技能を始めとする様々な能力を向上させていきます。

※この様子は、熊日新聞朝刊6/16(金)に掲載され、広報みなまた7月号にも掲載予定です。

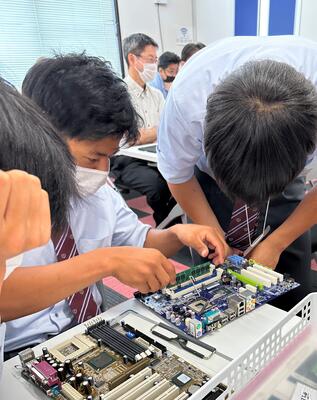

【電気建築システム科】「技術伝承」高校生ものづくりコンテスト練習見学会

6月8日(木)に今年度の高校生ものづくりコンテストに参加する選手の練習成果の披露と1、2年生への技術の伝承を兼ねて練習見学会を行いました。

出場生徒は、電気工事部門(3-6渕上芽衣さん)、木材加工部門(3-6宮崎幸さん)の2名です。2人とも数か月間、課題の練習に取り組み、県大会で上位入賞を目指しています。

今回の見学会は、後輩への技術指導や本人達が大会の雰囲気を味わう絶好の機会として企画し、電建科の1,2年生をはじめ、多くの先生方にも見学会に参加していただきました。

見学時間は2時間で、電気工事と木材加工を交互に見学する形でしたが、1、2年生たちは、先輩の職人技に感動と憧れを抱いていました。

熊本県大会は、6月10日(土)、11日(日)に玉名工業高校で行われます。

【電気建築システム科】半導体関連人材育成事業「㈱アスカインデックス研修」

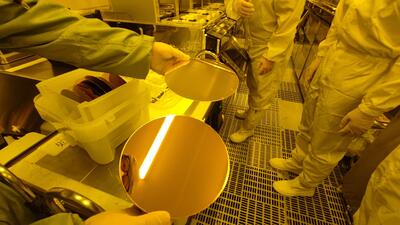

5月26日金、電気建築システム科3年7名(電気コース2名、建築コース5名)が、水俣市にある株式会社アスカインデックス水俣高度技術センターで半導体の研修を行いました。オープニングでは、熊本県議会議員松永様、水俣市長高岡様、水俣市議会議員小路様、熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課太田審議員より事業の経緯や目的、高校生への激励等の挨拶がありました。

研修は、座学研修とクリーンルーム体験の2種類が行われました。座学研修では、半導体の使用例、材料、電子の振る舞いなど基本的な知識を副センター長の嶽本様より説明していただきました。クリーンルーム体験では、半導体ウエハーや電子回路の製造工程の体験をしました。

この日は、マスコミの取材もあり、生徒たちの研修を県内外に大きく取り上げてもらいました。

生徒たちは、初めて本格的な施設で半導体に関する研修を受けて、世の中を動かす小さな回路の重要性や製造工程に大いに興味を示していました。

今後も水俣高校では、全クラス、全職員で半導体関連の研修を順次行っていく予定です。

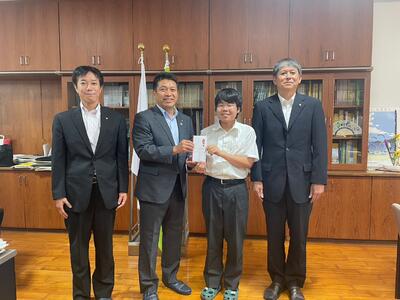

【電気建築システム科2年生】【WCP】水俣市青少年善行表彰

電気コースの「プログラミングワークショップ」の取り組みと、建築コースの「Wood Connect Project」が、水俣市青少年育成市民会議青少年善行表彰を受けました。

電気コースでは、水俣環境アカデミアや水俣第二中学校において、複数回に渡り小中学生対象にプログラミング学習会を企画、運営したことが評価されました。

建築コースのWood Connect Projectでは、久木野小学校や湯出小学校での出前授業と木製品の寄贈、水俣第二中学校での技術の木工製作のサポート、水俣環境アカデミアでの木育ワークショップなど、地域交流、地域貢献活動を評価されました。

水俣市教育長からは、「小中学校への交流や作品の寄贈など、今後も技術を磨いて続けて欲しい」と激励の言葉を頂きました。代表生徒が謝辞で「もっと技術を高めていきたい」と意気込みを語りました。

日ごろから同じクラスで授業を受けている電気建築システム科の生徒たちですが、専門の授業はそれぞれ別の分野で活動しています。お互いが刺激を受け、このような積極的な活動が、こうして認めていただけたことは本当に喜ばしいことです。さらに技術を磨き、周囲の人々の力になれる立派な技術者を目指していきます。

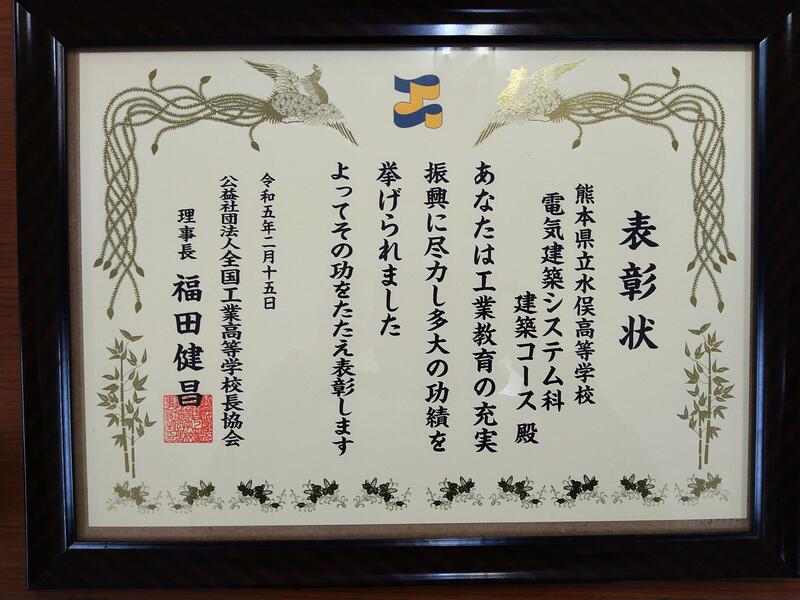

【建築コース】【WCP】令和4年度全国工業高等学校校長協会教職員表彰

このたび、建築コース教職員が全工協会より、工業教育の充実・振興に特に実績が顕著であったとして教職員表彰を受けました。

建築コースではカリキュラム及びコミュニティ・マネジメントに着手し、Wood connect projectを立ち上げ、各機関と連携し地域資源を活用した社会に開かれた教育環境を整え、様々な成果を上げてきました。また、SDGsゴール達成のために、主体的・対話的で深い学びを行い、建築を活用し、課題解決に向けた持続可能な取組みを行っています。生徒の成長や地域貢献はもちろん、本活動が本校や地域に好影響を与え、さらに地域と連携を深めるなど功績を残していることが評価されました。

この表彰は、生徒のたちの頑張りはもちろん、本校職員の助言、サポート、さらに地域の協力機関の皆様のおかげです。これからも、水俣高校や地域の発展や課題解決のために、建築をはじめとする様々な能力を発揮して、生徒たちと成長できる教職員を目指します。

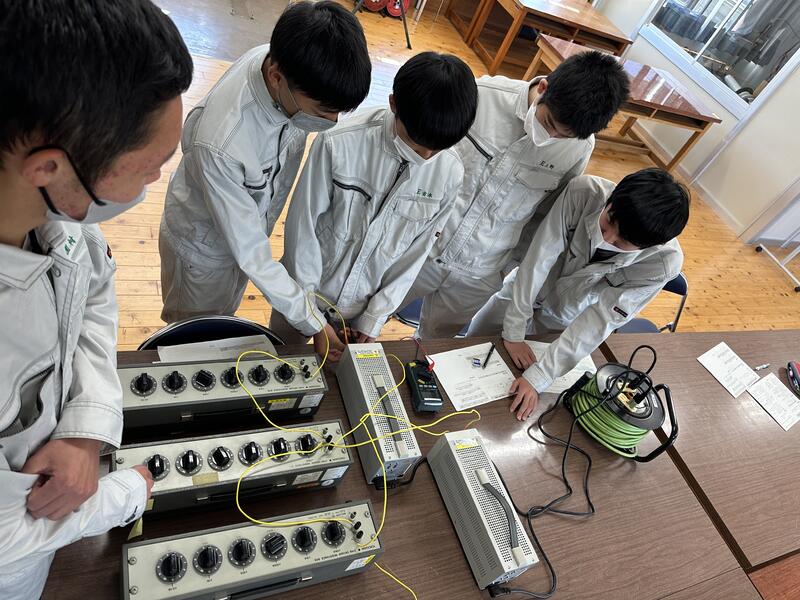

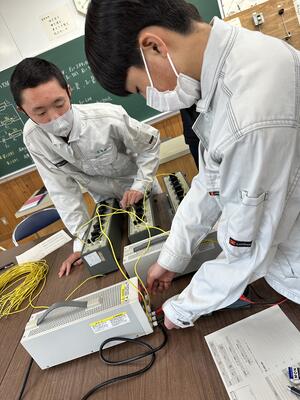

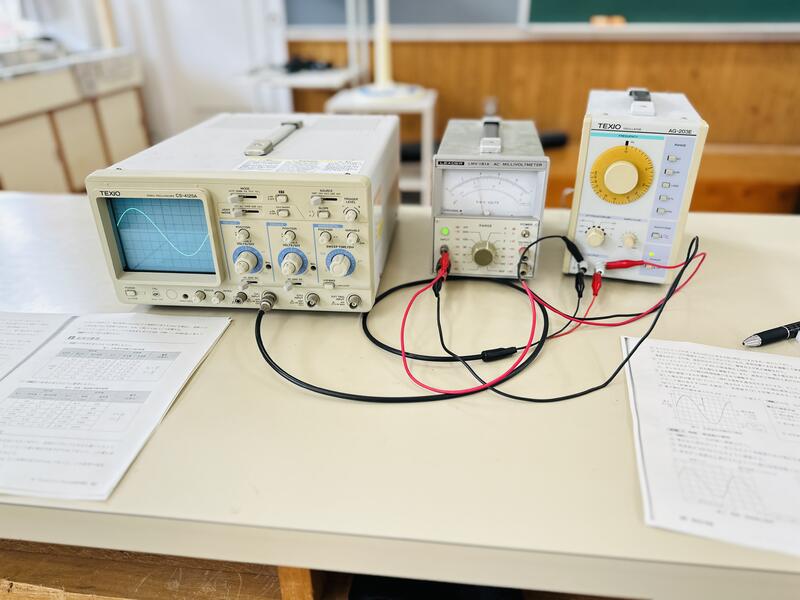

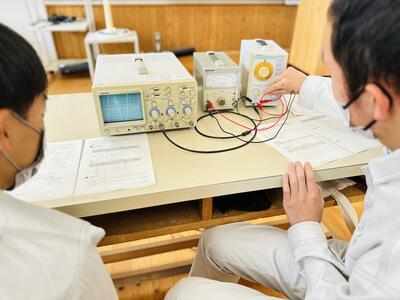

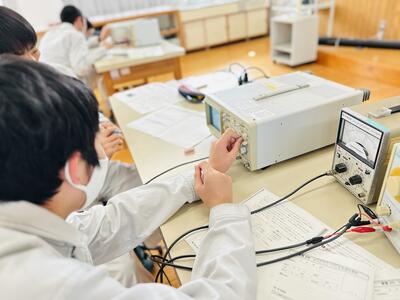

【電気コース】1年生の工業技術基礎の様子

電気コース1年生は、工業技術基礎で、電気の基礎的な実験や機器の取り扱い方を学んでいます。

今回はその一部を紹介します。

〇キルヒホッフの法則の実験

回路設計の時に、回路の各要素(電圧降下や電流、抵抗)を計算する実験

〇オシロスコープの取り扱い方

オシロスコープとは、電気信号を観測するための装置で、波形を画面に表示できます。

電圧の大きさや位相のズレを計測しながら、オシロスコープの取り扱い方を習得する実験

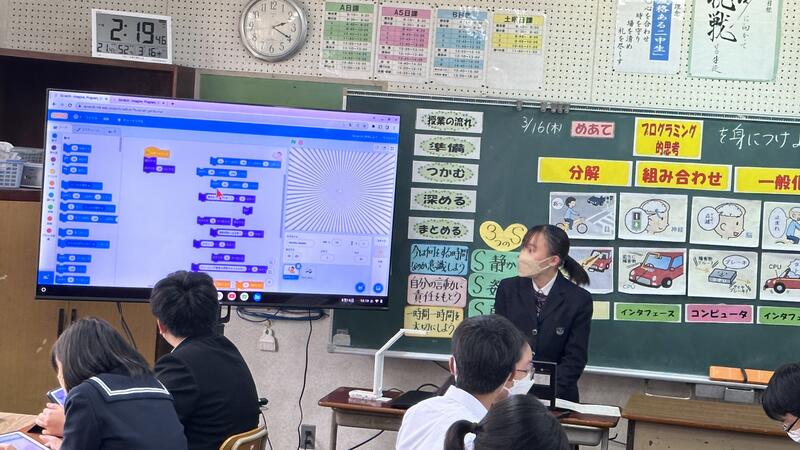

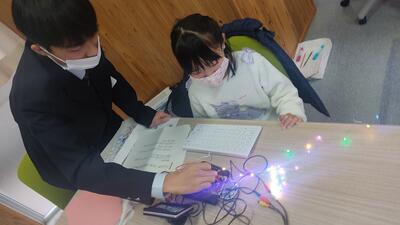

【電気建築システム科】水俣第二中出前授業(プログラミング)

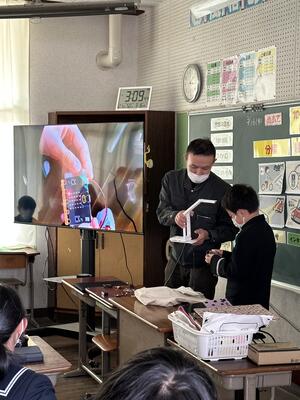

3月14日(火)、16日(木)に水俣第二中学校で出前授業(技術・家庭科中高連携授業)を行いました。今回は、1年生の技術(情報)の授業で、内容はScratchによるプログラミングとmicrobitの紹介です。

〇 Scratchによるプログラミング

Scratchは、プログラミング初心者のために作られた「ビジュアルプログラミングツール」の一つで、ブロックを重ねていくだけで、キャラクターを動かしたり、背景や音を付けることができます。

1年生は2クラスありますが、各クラスでは班をつくり、事前に各班で調べ学習し発表したテーマがありました。今回はそのテーマに即した動画をプログラミングで作るいうものです。

講師は、電気建築システム科2年生で、事前に電気コースの生徒がScratchを学習し、建築コースの生徒に教えることで全員がメンターとなり、中学生のプログラミング授業をサポートしました。

中学生は、高校生メンターから教えてもらいながらブロックを重ねていき、キャラクターに動きを付けたり、セリフを表示していました。中には、途中でプログラムが全部消えてしまった生徒もいましたが、高校生メンターが付きっきりで協力し、周りに追いつきことができ、喜んでいました。最後に完成した動画を各自でアレンジし、オリジナル動画をプログラミングして、大型テレビに映し出し、みんなで盛り上がりました。

高校生たちは、中学生が素直でやる気があり、とても教えやすかったようです。来年度は、他の中学校でもプログラミング授業をやりたいと言っており、教えることの難しさと楽しさを実感できたようです。

〇 microbitの紹介

microbitは英BBCが商品化したマイコンで、各種センサーやボタン、LEDが付いていて、PythonやMicrosoft MakeCodeでプログラミングすることで、しゃべらせたり、温度を表示したり、ゲームを作ったりできます。

今回は、事前に10パターンのプログラムを入力し、マイコンの動作を紹介しました。

中学生は、どちらも興味津々で取り組んでくれました。

水俣第二中学校の生徒の皆さん、先生方、貴重な体験をさせていただき有難うございました。

1年1組 1年2組

〇1年1組の様子

1組は、各班のテーマの中から「食中毒」を取り上げ実施しました。フグのキャラクターを動かし、セリフを表示しながら、食中毒の原因や危険性を伝える動画が作成できました。

〇1年2組の様子

2組は、各班のテーマの中から「筋肉をつけるには」を取り上げ実施しました。きんに君のキャラクターを動かし、セリフを表示しながら、筋肉に必要な食材や栄養素の取り方を伝える動画が作成できました。

【電気建築システム科】地方鉄道×Short Filmを活用した交流人口拡大プロジェクト発表会に参加しました。

3月12日(日)、(株)JTB主催の動画コンテスト実証実験に、電気建築システム科の2年生4名が参加してきました。鹿児島県の出水商業高校さんと一緒に、それぞれが地方鉄道や地方都市の魅力再発見を目指して高校生の目線で短い動画を作成し、アドバイザーの皆様の前で披露しました。アドバイザーのお一人はなんと、TikTokで活躍中のインフルエンサー、カイセイさんです。カイセイさんは、九州を中心に様々なグルメや観光地を紹介されています。プロ目線のアドバイスを聞き、生徒達の表情も真剣そのものでした。今回作成した動画は、後日肥薩おれんじ鉄道さんのホームページでも紹介される予定だそうです。ぜひ、そちらもチェックしてみてください。

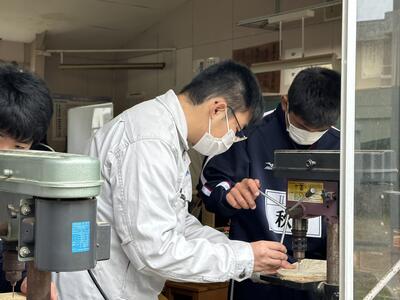

【建築コース2年生】外部招聘授業 鉄筋工事体験実習

3月13日(月)の2~4限目実習の時間に、甲佐町にある有限会社梅田鉄筋 代表取締役 梅田 亮 様を講師に迎え、授業をしていただきました。

最初に鉄筋工事について講義を受けた後に、技能検定の課題を講師自ら組立てをしていただきました。生徒たちは、初めて見る作業に、その手際の良さ、スピード、精度に驚いていました。また作業をしながらもとてもユーモアがあり、また分りやすい説明に生徒たちは積極的に学んでいました。その後、同じ課題を生徒たちのみで挑戦しました。ハッカーをもちいての結束作業では、なかなかうまくいきません。しかし、講師の方にアドバイスをもらい何度も挑戦するうちに上達していきました。また、仲間と協力し、作業することでなんとか完成させることができました。

最後の質疑応答の時間では、全員が質問しこの実習で新たな関心や学びがあったようです。普段、鉄筋工事はコンクリートに覆われてなかなか見る機会がありません。しかし、建物の骨格となる重要な工事のひとつです。大切なことをまた学ぶことができました。

このように、本校では社会に開かれた深い学びを今後も実施していきます。

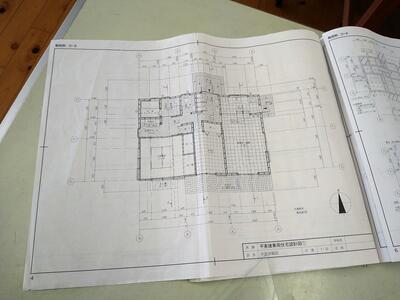

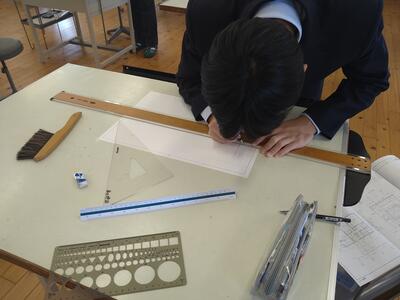

【建築コース1年生】木造平屋建平面詳細図

1年生は、今年度最後の製図の課題に挑戦しています。1年間、製図やトレースを学び、製図技能を高めていった集大成です。1年間で、製図記号や作図順序の理解、線の太さや種類の描き分け、作図スピードアップなどたくさん成長してきました。

自ら図面を読みこみ、黙々と集中して作図を行っています。実務では多くがCAD(コンピュータで描く製図ソフト)を使用し、変更してCADも学んでいますが、建築士の実技試験では今も手描き行います。将来、建築士を目指すためにも必要な授業です。生徒たちは立派な技術者に1歩1歩成長しています。

【電気建築システム科】水俣第二中学校2年生向け技術出前授業

3月6日(月)、9日(木)に水俣第二中学校に出向き、技術の授業のお手伝いをさせていただきました。6日(月)は2年生が、9日(木)は1、2年生で参加しました。

中学生のみなさんは、それぞれがデザインした木製本棚を製作しています。本校生は、墨付けから、のこぎりやくぎ打ちの仕方、組立ての補助などをしました。最初は緊張感もありましたが、徐々にほぐれ、積極的に動き、指導やアドバイスができるようになっていました。自分たちが身につけた知識や技能がこうやって人の役に立ち、そして喜んでもらえる経験は、立派な技術者を目指す上で、貴重な経験です。ただ、まだまだ自身の技術不足を感じた生徒もいたようで、これもまた今後の成長に繋がることでしょう。

水俣第二中学校の生徒の皆さんや先生方ありがとうございました。

次回は、電気コースの生徒が中心となり1年生向けのプログラミングの出前授業を実施予定です。

【電気建築システム科1年生】高校生向け建設産業ガイダンス

3月8日(火)に電気建築システム科1年生は、「建設産業の力」発信事業 高校生向け建設産業ガイダンスに参加するため、熊本城ホールに行ってきました。

熊本県建設業協会や、電気工事連合会、建築士事務所協会、塗装防水仕上業協同組合など15団体のブースが設けられ、20分のガイダンスを生徒がそれぞれ好きなブースに出向き、複数の団体の話を聞くことができました。多くの工業系高校生が集まるガイダンスに参加することで、各団体の内容を学ぶことだけでなく、同じ工業を学ぶ生徒がいることを知ることができました。

このような機会を多く体験することで、自身の進路学習や進路決定に繋がると同時に、今学んでいる学習内容や資格取得の意義を再認識できるきっかけになったかと思います。

今後も様々な経験して、成長していきます。

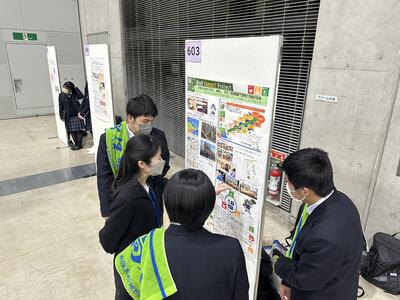

【建築コース】熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会への参加

3月4日(土)にグランメッセで行われた熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会で、電気建築システム科建築コースの2年生3名がポスター発表を行いました。

内容は、水俣の自然と建築技能の伝承をとおし、地域貢献につなげる取組についてです。3年生を中心に建築コース全学年で研究・体験学習に取り組んだことを、2年生が発表しました。ポスターの出来や発表者の熱意が伝わり、多く方が立ち止まり、興味を示していただきました。また、近くでポスター発表している他校生とお互いの内容を聞き合い、質問し合うなど交流を図っていました。今回の発表会に参加したことで、生徒たちは発表スキルやコミュニケーション力を向上させることができたと思います。

【電気コース】熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会への参加

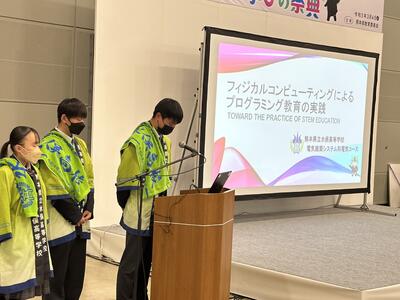

3月4日(土)にグランメッセで行われた熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会で、電気建築システム科電気コースの2年生3名がステージ発表を行いました。

内容は、プログラミング教育の実践についてで、3年生と一緒に1年間取り組んだものです。3年生は卒業したので2年生だけでの発表でしたが、この3名はKSH発表会以外にも、校内外で複数回の発表を経験しており、堂々と自分たちの取組を発表してくれました。会場には他校の高校生、先生方、教育委員会関係者、保護者、一般の見学者の方々が多数おられ、大きな拍手をいただきました。また、会場では多くのブースでポスター発表が行われており、生徒たちはそれらを熱心に聞き、自らの成長に繋げていました。

【建築コース】2年生 湯出小学校出前授業~卒業記念品制作~

今年で3年目になる湯出小学校との交流会出前授業を、昨日行ってきました。今年は、古くなった既製品の給食配膳台に代わり、建築コース2年生が、木製の給食配膳台を作りました。当日までに設計から加工、試作品の製作までを行い準備をしてきました。

出前授業では、最初はお互い緊張もあったようですが、徐々に慣れてきて、楽しく会話しながらできました。児童のみなさんもインパクトドリルでのビス打ちでは、コツを掴んだようでとても上手に道具を扱っていました。既成品は2段でしたが、今回は高さの違う3段テーブルにしたことで、児童の身長や様々な大きさの給食缶に対応できるものになっています。また、脚の高さを、低学年、中学年、高学年で変えており、さらに使いやすいものになっています。

本校生は、今回の経験で建築技術だけでなく、コミュニケーションや積極性、協調性も高めることができました。今後は、この取組みを市内小学校に広げていきたいと思います。

『給食がもっとおいしくなる、手作りのよさ、私たちと作る木製給食配膳台です』

【建築コース】1・2年生 興南電気新築工事完成見学会

本日、建築コース1・2年生は、興南電気さんの新築工事現場見学に行ってきました。1回目が棟上げ後すぐの状態、2回目が内部仕上げや設備配線工事中、そして今回完成見学会でした。

最初に興南電気の方に、電気設備や熱交換換気システムの話をしていただき、なかなか建築の授業だけでは学べないことを知ることができました。最新の家具や建具、トイレ設備などショールームにきたように、生徒たちは興味津々でした。

見学後の感想では、「工事中から見学させてもらい、徐々にできる様子をみてきたので、今日の完成が見られて、自分も嬉しく思った」や「この学びを今後の勉強や就職につなげていきたい」と話してくれました。見学させていただき本当にありがとうございました。

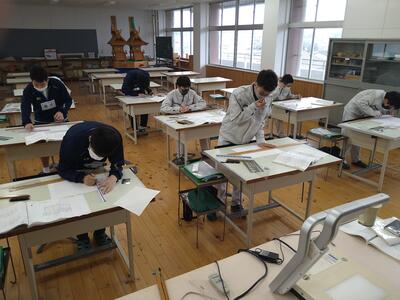

【建築コース】1・2年生 建築大工技能検定に向け、修行中!

建築コース1年生は、建築大工技能検定3級に、2年生の2名は2級を受検します。いよいよ明日が実技検定日です。昨日は、本番と同じ制限時間を設けて、最後の通し作業を行いました。

生徒たちは、これまで明日に向けて計画的に修行を積んできました。修行の成果によって技術を向上させ、大工さんになったつもりで、課題の製作に挑戦しています。全員、制限時間以内に製作できるほどの腕前です。立派な技術者になるために、今後も修行を積んでいきます。

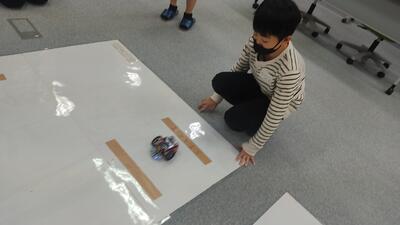

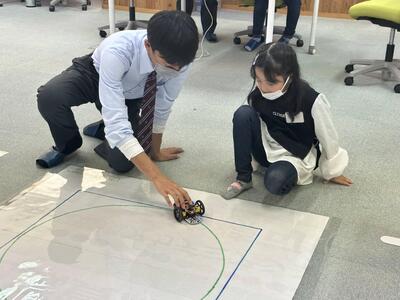

【電気コース】プログラミングワークショップ

1月14日(土)に第5回小中学生プログラミングワークショップが水俣環境アカデミアで開催されました。

今年度最後のワークショップでしたが、今回も午前、午後とも多くの小中学生が参加していただきました。

信号機のプログラムとロボットカーの走行プログラムなど、それぞれ時間いっぱい試行錯誤しながら挑戦してくれていました。

高校生も楽しそうに教えていて、メンターとしてもスキルアップにつながりました。

■動画

https://youtube.com/shorts/czFSOVB1ckw

ロボットカーの走行プログラムに挑戦中。センサーを利用した走行でうまくいくのか?

午前の部

午後の部

【建築コース】【WCP】緑東中学校へ贈呈~Wood connect project~

建築コース3年生から、緑東中学校の生徒さんたちへ建具パンフレットラックを贈呈させていただきました。贈呈式には全校生徒に参加していただきました。そこでは、プロジェクトの概要や贈呈品の説明をしました。緑東中学校代表の生徒さんからは、「パンレットラックを寄贈いただきありがとうございました。大切に使います。」と言葉をいただきました。また、贈呈式に参加されていた先生方からもお褒めの言葉をたくさんいただきました。

緑東中学校の皆さん、ありがとうございました。

【電気建築システム科建築コース】1・2年生見学~水俣・芦北地域高校生就職支援事業~

建築コース1・2年生は、12月20日(火)に企業見学を実施しました。見学をとおし、仕事に対する興味・関心を高め、職業理解につなげることや進路選択の幅を広げ、進路決定に向けた意識を高めることを目的に行いました。

1件目は、株式会社アスク工業様が工事を行っているあしきた・まちのこども園建設現場です。生徒の中には、ここの卒園生もいて、とても興味を持って見学していました。水害に備えた設計や園児の運動能力向上を見据えた園庭の計画など現場所長様より、わかりやすく丁寧に説明をしていただきました。また多くの質問に対し、技術者としての心構えから施工方法まで答えていただきました。

2件目は、芦北町コミュニティセンターを見学し、そこでは芦北町建設課課長様より説明をしていただきました。県産材の活用や防火区画の話を通して、SDGsの観点や建築法規について、実践的な学びができました。

3件目は、川上建設様の木造新築工事現場を見学しました。昔ながらの在来軸組み工法で、棟梁が工事現場で材料を手刻みし、その工事の様子や材料の大きさに、驚いている様子でした。施主様も同席していただき、本校生の見学の様子を見守っておられました。

見学後のお礼の挨拶では、「建築の仕事に就きたい。今回の見学で建築の事をまた学べて良かった」や「授業で学んでいることを、現場で実際に見て勉強になった。またこれからの勉強につなげたい。」と話をしてくれました。

今回企画していただいた水俣・芦北地域雇用創造協議会を始め、見学させて頂いた企業の皆様、関係者の皆様ありがとうございました。

【電気建築システム科電気コース】企業見学に行きました

水俣・芦北地域雇用創造協議会主催の企業見学に電気建築システム科1、2年生が行ってきました。

電気コース1,2年生は、興人フィルム&ケミカルズ㈱(八代市)と㈱テラプローブ九州事業所(芦北町)の2社を見学させていただきました。午前中に見学した興人フィルム&ケミカルズ㈱では、カップ麺や生鮮食料品の外装フィルム、レトルト食品やカイロのパッケージフィルムなど身近な製品の外装フィルムを製造されている会社でした。午後に見学した㈱テラプローブ九州事業所では、自動車や家電製品には欠かせない半導体のテストをされている会社で、どちらもオンリーワンの技術を持っておられる会社でした。高い技術力を持っておられる会社が地元にあり、我々の身近な製品を作っておられることに、生徒たちは驚き、感動し、感謝していました。

〇興人フィルム&ケミカルズ㈱

〇㈱テラプローブ九州事業所

【電気コース】小中学生プログラミングワークショップの開催(12月)

12月17日(土)に第4回小中学生プログラミングワークショップが水俣環境アカデミアで開催されました。

今回は特別企画で、クリスマスイルミネーションと曲の演奏をプログラミングする内容でした。

午前、午後とも多くの小中学生が参加してくれて、高校生メンターも楽しみながらプログラミングのサポートをしていました。

「シングルベル」や「おもちゃのチャチャチャ」を奏でながら、イルミネーションが点滅すると、子どもたちは大喜びで盛り上がっていました。また、余った時間で、ロボットカーの走行プログラムにも挑戦する子どももおり、興味の高さがうかがえるワークショップになりました。

【建築コース】【WCP】水俣第一中学校へ贈呈~Wood connect project~

水俣第一中学校で建具パンフレットラック贈呈式を行いました。昼休みの時間に生徒会の皆さんが校長室に来ていただき、贈呈させていただきました。一中出身の2名の本校生が、後輩の皆さんの前でプロジェクトについてプレゼンしたところ、「水俣の山や木に関心をもつきっかけになりました。パンフレットラックを大事に使っていきます。」と言っていただきました。

中学校の先生方に作品を褒めていただき、さらに母校に寄贈できたこともあり、本校生は充実感があったようです。これも、Wood connect projectの関係者の皆様のおかげです。関係者の皆様、水俣第一中学校の皆さん、ありがとうございました。

【建築コース】【WCP】水俣第二中学校へ贈呈~Wood connect project~

水俣第二中学校へ建具パンフレットラックを贈呈させていただきました。校長室で、プロジェクトの概要や贈呈品の説明をしました。校長先生から、「素晴らしい物をありがとうございます、進路関係で使用します。」と言っていただきました。

昨年は、電気建築システム科で出前授業をさせてもらい、中学生の皆さんに楽しんでもらえたかと思います。また本校生はとてもよい経験を積ませていただきました。今後も交流をさせていただき、水俣高校や建築、水俣の山林に興味を持ってもらえばと思います。ありがとうございました。

【電気建築システム科】1年生木造新築工事現場見学

本日電気建築システム科1年生は、2回目の興南電気さんの新築工事を見学させてもらいました。今回は、外壁が張られ、内部の造作工事もかなり進んでおり、前回からのつながりを考えて見学できました。

前回はなかった電気工事や配線、機器の取り付けまでみることができました。電気配線は、普段壁や天井裏にありなかなかみることができないので、電気、建築の生徒たちは、興味関心をもって見学していました。さらに、興南電気の社長さんから電気工事について、色々と教えていただけました。社長さんからは、「電気と建築が連携して工事を進めています。そのため、電気の生徒さんたちも建築の図面が読めるようになるといいです。2つの学科が一緒になっている君たちはすごく良いと思います。」と、言っていただきました。

また来月見学させていただきます。関係者の皆様、ありがとうございます。

【建築コース】【WCP】袋中学校へ贈呈~Wood connect project~

建築コース3年生から、袋中学校の生徒さんたちへ建具パンフレットラックを贈呈させていただきました。2年生の技術の時間に訪問させてもらい、そこでプロジェクトの概要や贈呈品の説明をしました。袋中学校代表の生徒さんからは、「水俣の山や木に関心を持ちたい、ラックを大切に使います。」と言葉をいただき、大変嬉しかったです。

校長先生からは、贈呈式前に校長室で一緒に撮影した写真を、帰るときには印刷してもらい、本校生にプレゼントしていただきました。本校生にとってとても良い思い出になりました。このあと、他の市内中学校にも贈呈させていただきます。

袋中学校の皆さん、ありがとうございました。

【建築コース】1年生、大工技能検定課題に挑戦中

建築コース1年生は、1月末に行われる予定の大工技能検定に向け、検定課題製作に挑戦中です。今まで身につけた木工の知識技能を活かして、図面を読みとり、加工技術向上に取組んでいます。最初はうまくいかないことも、何度も挑戦する、道具の使い方、加工順序、姿勢を意識することや先生やクラスメイトを真似るなど、さまざまな工夫を凝らすことで徐々によいものに仕上がっていきます。

建築コースの1年生は、立派な技術者になるために、日々努力を継続していきます。

【建築コース】【WCP】Wood connect project建具パンフレットラックほぼ完成!!

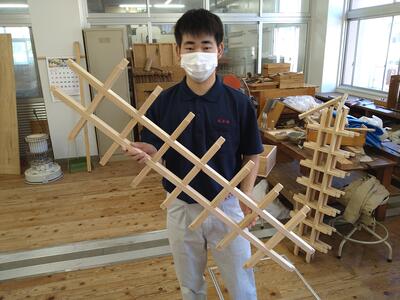

組子の技法を取り入れた建具パンフレットラックがほぼ完成しました。あと少しの修正や調整で完成です。

今回も水俣市建具組合ものづくりマイスターの方々のご指導により、生徒たちは、高度な技法や技能を学び、身につけることができました。授業の終わりに、マイスターの方々より、生徒たちへ、このプロジェクトを通して学んだこと、ものづくりや社会生活、仕事への心構えなど貴重なお話をしていただけ、生徒たちは真剣に聞いていました。それに対し、生徒たちもひとりずつご指導に対する感謝の言葉とともに、今回学んだこと、製品ができあがったときの満足感や充実感について語ってくれました。

完成した建具パンフレットラックは、今後、市内中学校とアカデミアに寄贈します。

【電気建築システム科】【WCP】1・2年生木造新築現場見学

11月11日(金)の1時間目の時間に、電気建築システム科の1・2年生が興南電気事務所新築工事の現場見学を行いました。現場で説明をしていただいた方は、坂田建設の現場監督で本校建築コースの卒業生です。

生徒たちは、先輩の丁寧で分かりやすい説明を聞き、授業で学んだことの振り返りやこれから学ぶことについての予習ができているようでした。実際に目で見て手に触れ、また職人さんたちの仕事の様子を見ることで、感じることがあったようです。また、建築コースの生徒は、3年次のWCPに向け、地元木材を利用した部材などに触れることができました。今後電気の配線工事や設備工事もスタートするので、またその時に見学させていただきたいと思います。

本校生は、地域の皆さんのご理解とご協力で貴重な経験ができています。興南電気様、坂田建設様、協力会社の皆様、ありがとうございます。

【電気建築システム科】防災授業を受講

11月15日(火)7限目に防災授業が行われ、電気建築システム科1年~3年全員で受講しました。

本校での防災授業は初めてで、熊本県建設業協会芦北支部から坂田建設、松下組、佐藤産業、熊本県雇用促進事業、西日本建設新聞社、熊本日日新聞社、広報みなまたの各担当者様が来校されました。

講師の坂田建設代表取締役坂田圭一様から、防災について授業がありました。

内容は、水俣芦北地域の過去の災害経験、災害への対処法、災害復旧の方法や最終的な目標などで、資料を基に丁寧に説明していただきました。

災害に対し、ハザードマップの確認や家族で連絡方法を確かめるなど日頃から意識を高めておくことが重要であり、

災害が起きたときには、自分にできること、互いに助け合うこと、公的な助けに頼り過ぎないことなどを教えていただきました。

生徒達は、2年前の芦北の災害を経験しており、改めて防災への意識を高める良い機会となりました。

【電気コース】令和4年度(2022年度)熊本県工業高等学校生徒研究発表会

11月9日(水)熊本大学で行われた令和4年度(2022年度)熊本県工業高等学校生徒研究発表会に、本校電気建築システム科電気コース2・3年生で参加してきました。県内工業関係の学校10校が集まり、それぞれの研究内容を発表するというものです。

本校電気コースの研究テーマは「フィジカルコンピューティングによるプログラミング教育の実践」というテーマで、水俣環境アカデミアや校内で行っているプログラミング授業についての実践例などを発表しました。結果は、東海大学九州キャンパス学長賞を頂くことができました。

応援等ありがとうございました。

【建築コース】【WCP】Wood connect project順調に製作中

現在、建具パンフレットラックの製作中です。11月5日(金)も水俣市建具組合ものづくりマイスターの皆さんにご指導を頂きながら、予定通り順調に進んでいます。予定通り進んでいますが、実は生徒たちは小さな失敗や技術不足でうまくいかなかったりと試行錯誤を繰り返しています。しかし、生徒たちは諦めることなく製作物に向き合っています。うまくいかない生徒たちに対して、今回もマイスターの方々の適切なアドバイスや技法は職員も学ぶことがたくさんありました。

組子技術の高さや美しさを実感しながら、完成を目指します。

【電気建築システム科】文化祭!1・2年生クラス企画準備中

週末の文化祭に向けて、生徒たちはみんなで協力し、作業を行っています。

1年生は主に竹灯籠を製作中です。建築コースの実習棟で、ドリルを用いて、それぞれが好きなように穴あけ作業を行っています。このあと竹灯籠の穴あけが終わったら、電気コース実習棟でLEDライトの基板回路を製作し、本物のろうそくの火のように揺らぐようにします。電気と建築がそれぞれの得意分野を発揮し、連携して完成を目指します。

2年生は流木アート制作中です。デザインを考えて、削ったりくっつけたり、生徒たちそれぞれが自由な発想と実習で学んだ工具の使い方や技術を活かし、作品に向き合っています。時には、2年生が1年生の手助けを、またその逆もあり、学年の垣根を越えて仲良く協力して製作する姿は、まさにものづくりで身についた素晴らしい姿勢です。

電気建築システム科1・2年生のクラス展示、みなさんお楽しみに。

マイコンカー九州大会出場決定!

10月23日に八代工業高校で行われた「ジャパンマイコンカーラリー2023熊本県大会」に、電気建築システム科2年の渕上芽衣さん(緑東中学出身)、同じく電気建築システム科1年の金澤学志くん(津奈木中学出身)の2名が出場しました。

調整がうまくいかず、棄権するマシンもある中、2名が手掛けたマシンは無事にスタートをしてくれました。

結果は、2名とも九州大会への出場が決まりました。

九州大会まで、再度、マシンの調整を行いながら頑張っていきます。

【建築コース】【WCP】ウッド コネクト プロジェクト進捗状況

今日は2回目のものづくりマイスターによる技術指導でした。前回の授業後も予定通り作業を進めるために、生徒たちは準備や加工を行ってきました。おかげで、今日はスムーズに取りかかることができました。

今回は組子部分の加工の続きといよいよ組み立てに入ります。工具の使い方、木材の配置方法などその都度丁寧にご指導されるマイスターの方々に我々建築コース職員も学ぶことばかりです。

組子が組み上がると、生徒たちも満足げ、充実感にあふれていました。まだ完成までには、工程を残していますが、これまで教えていただいた学びや身についてきた技能を活かして、素晴らしいものができあがるよう製作物に向き合っていきます。

【建築コース】1年生が新たな取組みにチャレンジ!

建築コース1年生は、製図の時間に取り組んでいたトレース技能検定が先週実施されました。検定に向け、作図能力の向上や製図技法や記号、線の種類や太さなどを身につけました。学科対策では、クロームブックのFormsを用いて問題を解き、クラスの苦手なところを共有するなど効率的に学習を進めることができました。結果が楽しみです。

そして今週からは、情報の時間では次の検定であるパソコン利用技術検定へのチャレンジがスタートしました。学科、実技対策を平行して行っていきます。タイピングやパソコン操作など苦戦しながらも楽しみながらできていいます。

製図の時間では、平家建専用住宅の図面描きをスタートしました。本格的な図面が始まりましたが、トレース技能検定で鍛えた製図力がさっそく発揮され、丁寧かつ早く描けています。なにより、図面を読む力と集中力が増していて感心しました。

このように、計画的に検定や授業を進めることで、立派な技術者を目指します。

【建築コース】【WCP】ウッド コネクト プロジェクト製作スタート

今年度の製作物、建具パンフレットラックの製作がスタートしました。ものづくりマイスターの水俣市建具組合の皆さんより、まず木の性質や加工、仕事への取組み方から人間関係についてなど、とてもためになる話をしていただいたのちに、製作を開始しました。

ものづくりマイスターの方々は、知識や加工技術の高さはもちろんですが、まず木取りといって、木材をどのように使っていくかなど準備や作業手順も卓越しています。生徒たちはそのすごさに圧倒されながらも、アドバイスを受けたことを着実に実行し、作業を進めていきました。そして順調に加工が進み、本日分の加工を予定通り終えることができました。ものづくりマイスターの皆様、来週もよろしくお願いします。

10/21、11/4、11/11の金曜日、2~4限目もマイスターが来校予定です。見学可能ですので、興味がある生徒は休み時間に木工室まで見に来てください。

【建築コース】1・2年生が建築現場を見学しました

10月14日(金)1限目に1・2年生が水光社新築工事の現場見学をしました。約1ヶ月ぶりの見学で、工事がかなり進んでおり、完成目の前です。今回は、外構工事(駐車場の舗装やカーポート、境界塀、外観)を見学しました。今回もお忙しい中、現場監督の方に詳しく説明していただきながら、工事の様子をじっくりと見学しました。働く皆さんの様子を見て良い刺激になったようで、とても貴重な経験になりました。また、今回は始まり、終わりのあいさつを1年生がチャレンジしました。しっかりと感謝の想いを伝えることができました。

今回の現場見学に際して多くの関係者の皆様、ありがとうございました。建物の完成が楽しみです。地域から学んだことを地域貢献に繋げていきます。

【建築コース】【WCP】Wood connect project ~建具パンフレットラック~

Wood connect projectは夏休みに開催した木育ワークショップ後の取組みとして、市内中学校へ寄贈予定の建具パンフレットラックの開発を行っています。先日、水俣市建具組合のものづくりマイスターの方が試作品を作って来校され、生徒たちへご指導いただきました。ものづくりマイスター製作による試作品は、図面に比べより分かりやすく、また精度の高い加工に生徒たちは驚いていました。

加工手順や機械の操作方法の手本まで教えてくださり、実際に加工が始まるまで生徒たちも技術を高めておかなくてはならないと意気込みを話してくれました。

使用する木材は、生徒たちが実際に山に入り伐採したものです。今月いっぱい製材所での乾燥期間にあてており、準備万全で来月から製作がスタートします。

【電気建築システム科】1・2年生が建築現場を見学しました

9月9日(金)1限目に水光社新築工事の現場見学をしました。若い現場監督の方にとても分かりやすく説明してもらいました。前回見学に来たときより、工事がかなり進んでいて、天井下地、天井貼り、パテ処理、床工事、各設備工事と多くの工事の様子を見学できました。また今回は副担任を務める普通科職員も帯同し、電気や建築について知ることができました。

最後、1年生から「どうしたら現場監督になれますか?」の質問に、若い現場監督の方は「コミュニケーション能力を磨いておいてください」と答えられました。コミュニケーション、やっぱり大切ですね。