カテゴリ:探究活動

【探究活動】慶應義塾大学とのオンライン交流 水俣SDGsデジタルアート

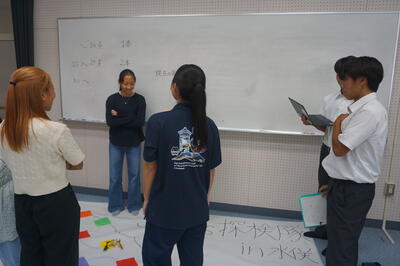

11月11日(火)の放課後、水俣SDGsデジタルアート活動としてリモートによる慶應義塾大学生とのオンライン交流を行いました。今年度行ったすごろくで遊びながら水俣のSDGsに触れる「SDGs探検隊in水俣」の活動について、反省点や次年度に向けての改善点、来年度の企画について話し合いを行いました。それぞれ意見交換を行う中で、短時間で様々な意見や高度な内容を発表される大学生の様子を間近に見て、水俣高校の生徒もとても良い刺激になったようです。

水俣SDGsデジタルアート活動のように水俣高校では高校在学中に様々な大学と交流活動や連携を行っており、生徒たちの知的好奇心や探究心の喚起、進路選択の幅を広げることにもつながっています。今後もたくさんの探究活動をとおして、主体的に自らの学びを深め、生徒一人ひとりの夢・願いを実現できるよう取り組んでいきたいです。

【探究活動】1学年「総合的な探究の時間」語り部講話

1年生の総合的な探究の時間では、水銀学習を行っています。

その一環として水俣病資料館語り部より会長の緒方正実様をお招きし、語り部講話を実施しました。

自身が生まれ育った地域や家族のこと、なぜ語り部として活動しているのかなど写真を交えお話しいただきました。

「水俣病は負の面ばかりが言われるが、水俣病から気づかされたこともある」「自分が経験したことを自分でとどめておくのではなく、他者に伝え循環していく必要がある」「自分に正直に生きることが大切だ」と話されました。水俣病やこれまでに自分で見聞きしたことを、他者がどのように受けとるかに関わらず、伝え残していくことが大切だと気付かされました。その思いを繋いでいきたいと実感しました。

【探究活動】熊本保健科学大学訪問

9月25日(木)1年生の1・2組と2年生の希望者で熊本保健科学大学に大学訪問をしてきました。

そこでは、医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科の理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚学専攻、それぞれの模擬授業を体験させていただきました。さらに、水俣高校の卒業生からの話も聞かせていただきました。

人の血液型は4種類ではなく、なんと300種類以上であることを知り、血のサンプルから血液型を調べてみました。

また様々なストレッチを行い、硬かった体が柔らかくなる体験もすることができました。

それぞれ40分程度の模擬授業でしたが、すぐ終わったと感じてしまうほど授業は充実していました。

熊本保健科学大学の様々な学科の模擬授業を体験し、先輩方の大学生活の話も聞き、学食も食べることができ、

大学というところが分かったと思います。自分の将来の進路選択に繋げられれば良いかと思います。

【探究活動】日本インスツルメンツ株式会社における水銀測定研修参加

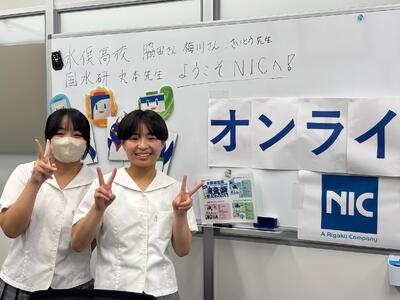

9/5(金)、水銀をテーマに探究活動を実施している3年生2名が、京都市にある日本インスツルメンツ株式会社(NIC)を訪問し、水銀測定研修に参加してきました!

日本インスツルメンツ株式会社(NIC)は、水銀分析の専門として水銀測定装置を開発する会社です。

水俣高校でも1学年の「総合的な探究の時間」では水俣学と題して水銀学習を充実させています。水俣高校の卒業生である下鶴様と国立水俣病総合研究センターの方々とのご縁で、今回の会社訪問が実現しました。

まずは、会社概要の説明を受け、その後、各担当部署を訪問させていただき、インタビュー形式で担当の方からお話を伺うことができました。どの部署の方々もとても温かく歓迎してくださり、生徒たちも緊張がほぐれ、終始和やかな雰囲気で会社見学ができました。

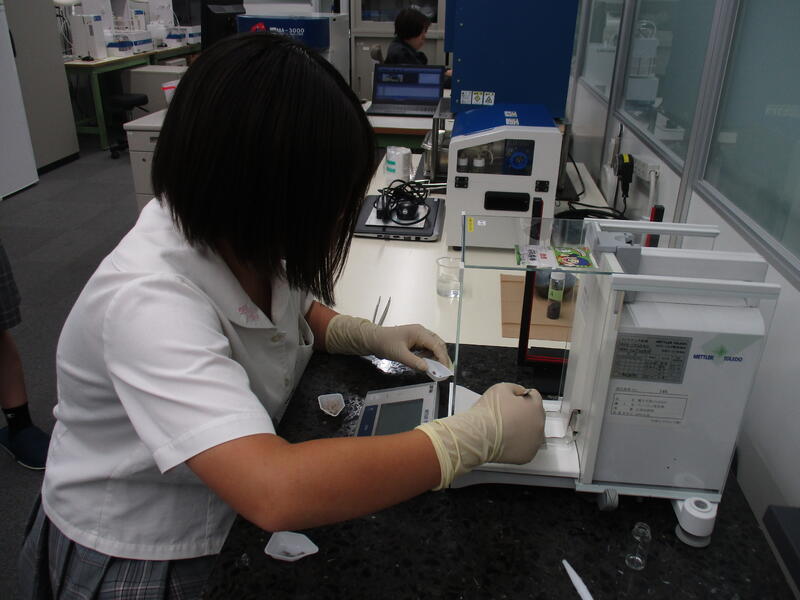

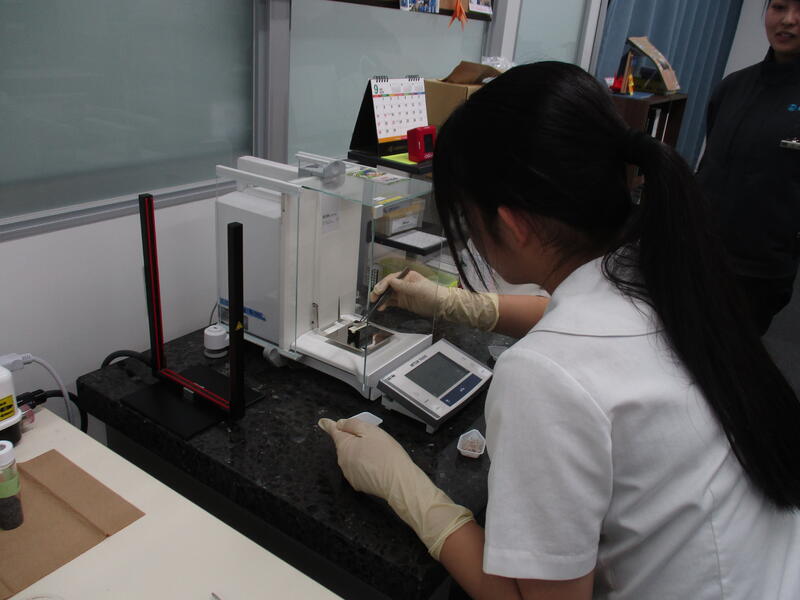

また、その後はちりめんを使って実際に水銀測定・分析を行いました。最先端の水銀測定器を使用して生徒たちも興奮した面持ちでした!貴重な体験ができましたね。

日本インスツルメンツ株式会社の皆様方、そして国立水俣病総合研究センターの先生方、本当にありがとうございました!

【探究活動】環境科学会2025年会において、水高生受賞!

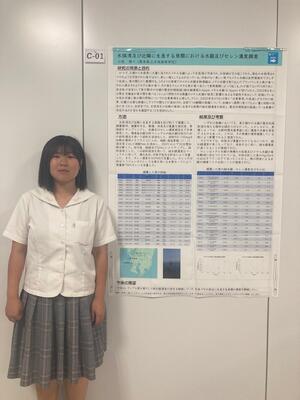

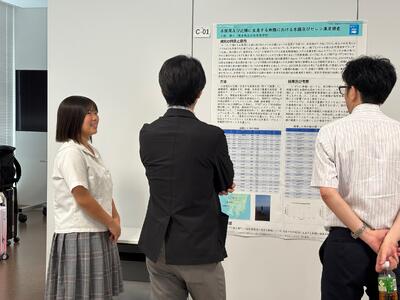

9/4(木)広島県の叡啓大学において実施された「環境科学会2025年会」のポスター発表に水俣高校より2名の生徒が参加してきました。

2学年の「総合的な探究の時間」において水銀に関するテーマを設定した2名の生徒は、1年間をかけて探究活動を実践し、様々な場所でポスター発表を重ね内容を深化させてきました。

今回は3年生の神﨑さんが「メチル水銀に対する認識調査及び正しく理解するための手法としての毛髪水銀濃度測定」をテーマとし、「学部生・高専生・高校生等の部」において見事「優秀発表賞」を受賞しました!

水俣高校生の受賞は3年連続となり、これは素晴らしい成果です!水俣高校の探究活動が、さまざまな外部機関との連携の中で実践され、そして成果を収めてきたことの表れですね!

国立水俣病総合研究センターの丸本先生、本当にお世話になりました!

今後も水俣高校の探究活動に大注目ですね!

【探究活動】水銀研究交流会に参加してきました!

8月29日(金)、京都にある日本インスツルメンツ株式会社(NIC)主催「水銀研究交流会」に、2年生2名が参加しました。2名は、2学年の「総合的な探究の時間」において水銀に関するテーマを設定し、現在探究活動を進めています。そして、その探究活動の内容を今回の水銀研究交流会で発表しました。

NICは、水銀検出装置の製造・販売をしている会社で、本校の卒業生が働いており、今回縁あって交流会にお声掛けいただきました。本校生の他には、卒業論文等のテーマとして水銀を扱っている大学生や院生が参加しており、水銀がどの程度検出されるかで何が分かり主張できるのか等、より専門的な内容の発表で終始圧倒されました。

午後には、会社見学を企画してもらい、NICがどのようなことをしているのか、それぞれの部署の方に話を聞いたり実物を見せてもらったり普段ではできない体験をさせてもらいました。NICの皆さまには温かく迎えていただき、充実した時間を過ごすことができました。今回の経験を踏まえ、現在探究している内容をより深め、また、検査機器をつくられている人がいるからこそ今の探究ができ、たくさんの人たちに支えられていることを忘れず、今後の活動に邁進していきます!

【探究活動】SDGs未来都市フェスタ

8月23日土曜日に水俣環境アカデミアで行われた「SDGs未来都市フェスタ」に、ACTⅡで取り組んでいる「水俣SDGsデジタルアート」のメンバーが参加しました。5月から慶応義塾大学と連携して、8月5日には本校に大学の先生と大学生、留学生を招いて取り組んできました。

今年度は水俣に関する問題を解きながら環境について考えていくすごろくを考案し、地域の方々や小中学生と交流しました。小学生や小さい子への声のかけ方、大人や地域の方々に対する説明の仕方や言葉使いなど、交流を通して多くのことを学んだ1日となりました。当日は本当に多くの方に足を運んでいただきました。ありがとうございました。来年はさらに良いものができるように引き続き活動を続けていきたいと思います。

【探究活動】慶應義塾大学・ASEAN留学生との交流(水俣SDGsデジタルアートワークショップ)

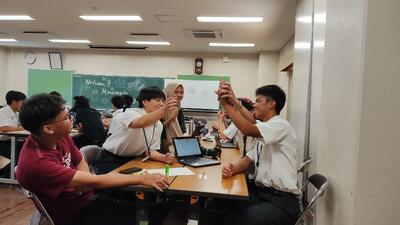

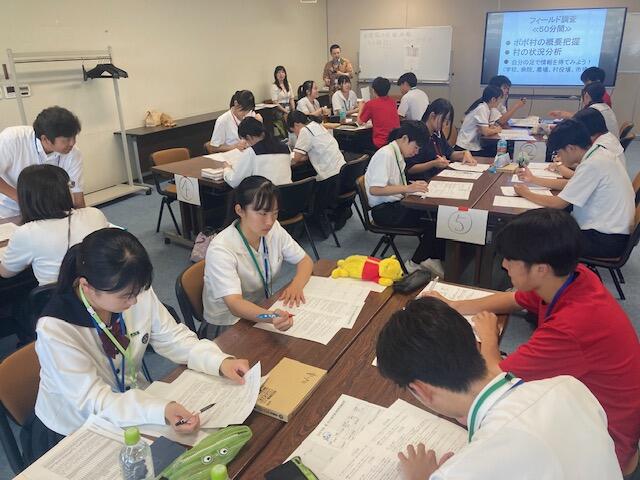

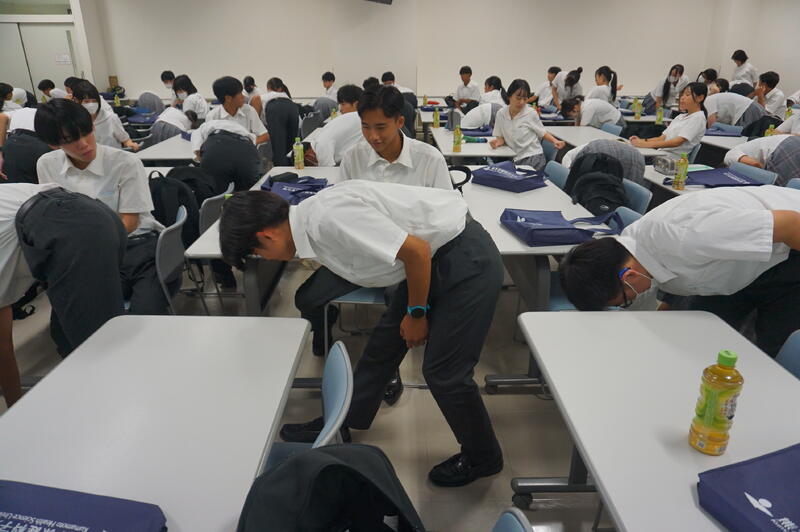

8月5日(火)慶應義塾大学生とASEAN留学生の方々が来校され、本校生徒と「水俣SDGsデジタルアートワークショップ」を行いました。

まず、日本の高校に初めて来校された留学生の方も多かったため、学校の案内を行いました。高校生が制服を着て学校生活を送っている姿やチャイムの音などが「日本のアニメと同じだ!」と感動されている姿が印象的でした。

次にお互いの自己紹介を行いました。水高生は普段の英語の授業で学んだことを生かし、ユーモアも交えながらオールイングリッシュで行うことができました。

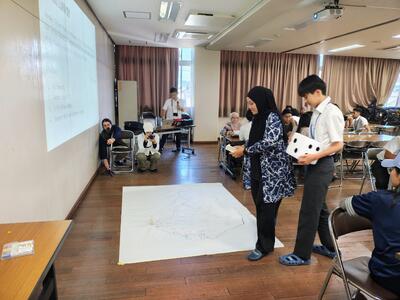

今年度のデジタルアートではSDGsと水俣を関連させたすごろくのゲームを考えました。プレイヤーは新水俣駅から出発し、ゴールの親水護岸にたどり着くまでに水俣市内を回りながら、SDGsに関する様々なクイズを解き、環境・社会・経済のバランスを考えた行動を積み重ねることでSDGsポイントを多く獲得したチームが勝利というルール設定なども決めていきました。

4つのグループに分かれ、水俣市を4つの地域に分け、それぞれの地域に関連するSDGsの問題を考えました。オールイングリッシュの環境に緊張して大学生や留学生とのコミュニケーションに苦戦する生徒もいましたが、活動を進める中で言語の壁を越え、交流を深めることができました。

作成したすごろくゲームで実際に遊んでみると、とても盛り上がって楽しむことができました。今回のワークショップではオールイングリッシュでの異文化交流など普段の学校生活では体験することのできない貴重な学びへとつなげることができました。参加した生徒たちは満足感がとても大きく、「はじめは、英語で話せるか不安だったが、楽しかったので、ぜひまたやりたい」と口々に感想を話していました。慶應義塾大学の皆様、ASEAN留学生の皆様、ありがとうございました。また水俣高校に遊びに来てください。

このすごろくゲームは8月23日(土)に水俣環境アカデミアで行われる「SDGs未来都市フェスタ」でも体験できます。当日は、他にも本校建築科が木工製品の制作、電気建築システム科電気コースがロボットカーのプログラミングワークショップを行います。たくさんの活動ができますので、ぜひ夏休みの思い出に遊びに来ていただければ幸いです。

【探究活動】SOJOサイエンスコンテスト2025

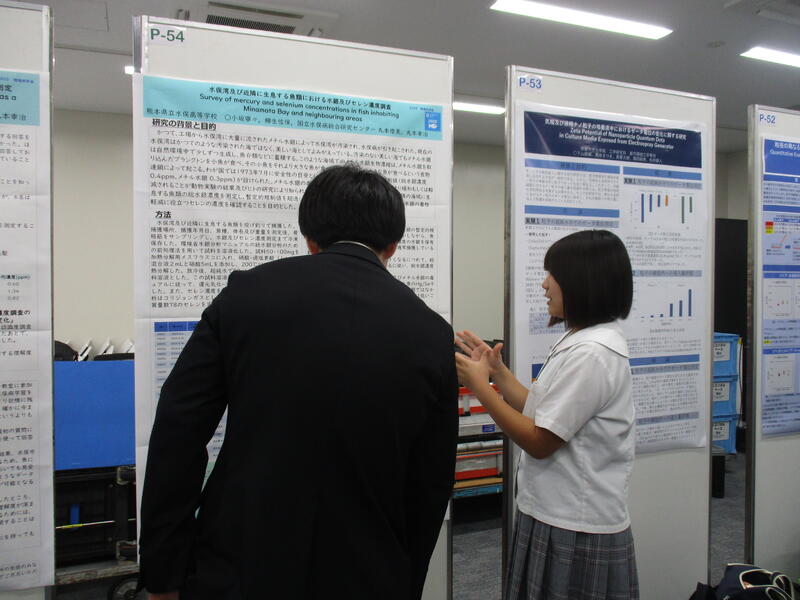

7月26日(土)、崇城大学においてサイエンスコンテストが開催され、本校から3年生の小坂さんが参加してきました。

2年次の総探で取り組んだ、「水俣湾及び近隣に生息する魚類における水銀及びセレン濃度調査」がコンペティション部門で採択され、ポスターセッションを行いました。採択された九州各県の9グループがそれぞれポスター発表を行いました。

高校や大学の先生方から鋭い質問がありましたが、自身が取り組んだことや学んできたことをしっかりと回答し、またよりよい研究にするためのアドバイスもいただき、有意義な時間となりました。

9月には環境科学会にも参加します。残り少ない日数ですがブラッシュアップして臨んでいきたいと思います。

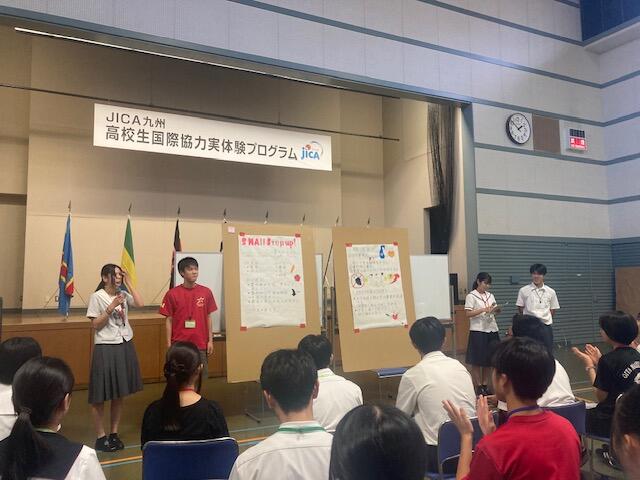

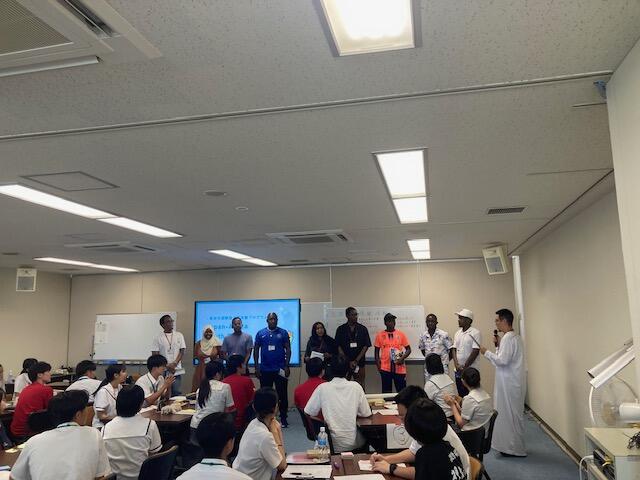

【探究活動】2025年度JICA九州高校生国際協力実体験プログラム 最終日

昨日に引き続き、本日は2025年度JICA九州高校生国際協力実体験プログラムの最終日でした。

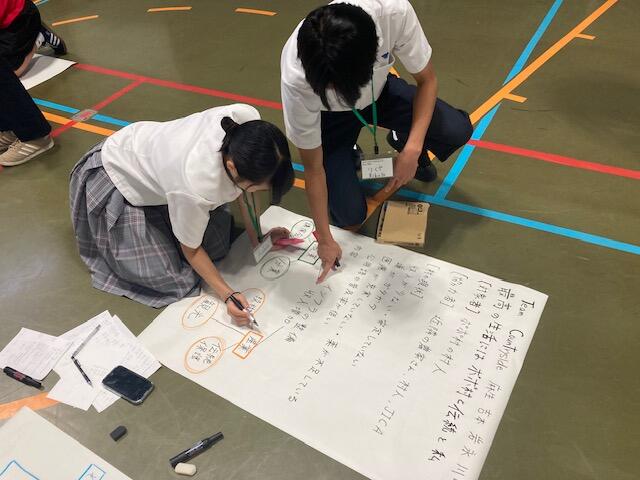

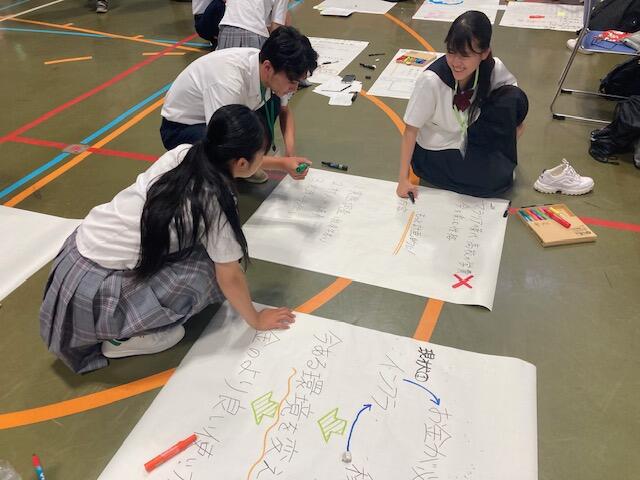

今日は発表報告の準備に始まり、午後からは最大の山場である、国際協力模擬体験の「活動計画発表」でした!

各グループは、各学校のメンバーをバラバラにしてある混成メンバーになっており、皆、どのグループも他校の生徒たちと協力しながら活動計画発表の準備をしているのが大変印象的でした。

そして、活動計画発表では、皆がJICAの研修員になりきって、事前にリサーチした現地の現状理解を前提として、それぞれのグループで考えた国際協力計画を発表しました。とても充実した表情で堂々と発表していました!

そして、閉会式では、みなとても名残惜しそうな表情で、この2日間を振り返っていました。

この2日間の2025年度JICA九州高校生国際協力実体験プログラムは、他県の高校生との交流、アフリカのJICA研修員の方との交流、そして、実際にJICA研修員になりきって海外協力の計画活動を立案し発表する、という非常に充実した内容でした。水高生4名はたった2日間で大きく成長し、本当にたくましくなりました。

今回のプログラムで得た学びを、今後学校生活の中でも発表してもらいたいと考えています。また、水俣という地域に向けても発信してもらいたいですね。

今回、この貴重な学びの機会を与えてくださったJICA九州の赤司様、尾上様をはじめ、関係の方々に深く感謝いたします。ありがとうございました!

【探究活動】2025年度JICA九州高校生国際協力実体験プログラム

7/24(木)〜25日(金)の2日間にわたり、JICA九州(北九州)にて2025年度JICA九州高校生国際協力実体験プログラムが行われています。

九州7県から選考された各校4名ずつ、計28名の高校生がこのプログラムを受講しており、水俣高校からも3年生2名、2年生2名の4名が参加しています。先日水俣高校に来校され、事前学習会を実施してくださったJICA九州の尾上様とも再会することができました。

1日目の本日は、各学校紹介から始まり、アイスブレイクでは皆で楽しい時間を過ごし、笑顔があふれ一気に心理的距離が縮まりました。これから2日間を共に過ごす仲間たちと、お互いを知る良い機会となりました。

また、午後は「国際協力模擬体験」と題し、各グループでJICA海外協力隊の活動計画づくりを行いました。計画づくりにあたって必要な情報を収集するため、「学校」「病院」「村役場」「市場」など、様々な立場を仮定して作られたJICAの方々のブースに足を運び、高校生たちは様々なことをお尋ねしていました。理想や夢だけではない、実際に海外で国際協力活動を実施されてきたJICAの方々の現実的なご意見を聞き、高校生たちは悩みながらも一生懸命活動計画づくりに励んでいました。

また、その後アフリカを中心とした国々からJICA研修員の方が9名参加され、ユースキャンプが行われました。高校生たちは英語で交流を楽しみ、水高生4名も水俣高校でこれまで国際交流を通じて培ってきた力をいかんなく発揮し、キラキラとした表情でとても楽しそうに会話をしていました✨️。物怖じせずに堂々と英語で表現している姿は素晴らしかったです。

本日は、夕食交流会も実施されます。そして明日は最終日です!活動計画の発表もありますので、頑張ってほしいですね!

【探究活動】みなまた未来ラボに参加中!

7月23日(水)、3年生8名が「みなまた未来ラボ」に参加しました。

午前は、水俣市の現状や課題を経済、教育、健康・福祉、生活基盤の面から、各課の方々に講義をしていただきました。水俣市の現状について漠然と知っていたことを、具体的な数値や取り組みを知ることで理解を深めました。また、水俣市が抱えている課題についても理解することができました。

午後は各グループに分かれ、午前中の講義の内容をまとめました。他者に分かりやすくまとめるのに苦労をしましたが、グループ内で見てもらったり、それぞれの課の方に話を聞いたりし、うまくまとめることができました。

明日はまとめた内容を全体で共有し、8月7日(木)のこども議会での一般質問の準備をします。また、明日は普段入ることができない議場にも入るため今から楽しみです!明日も頑張ってきます!

【探究活動】JICA九州高校生国際協力実体験プログラム2025 事前学習会

7/18(金)午後、JICA九州より尾上様が来校され、JICA九州高校生国際協力実体験プログラム2025の事前学習会が行われました。

今年度、水俣高校はこのプログラムに参加申込を行い、多数の応募校の中から見事参加校として選考されました!そして4名の生徒がこのプログラムに参加します。7/24(木)〜25(金)にJICA九州で行われる本プログラムで、2日間、九州各県の高校生と交流したり、体験型ワークショップに参加したり、JICA研修員の方々との交流を行ったりする予定です。

本日は、その事前学習として熊本県の国際協力推進員の方に来校していただき、「国際協力」について学びました。

「JICAの取り組み」や「JICA研修員」を知り、アクティビティとして「インタビュー&他己紹介」を行いました。これはプログラム当日に向けての準備になるものです。今日の事前学習会での経験を、ぜひプログラム当日に活かしてもらいたいですね!

とても和やかな雰囲気で行われた事前学習会。宿題も出されましたが、しっかり準備をしてプログラム当日に臨み、充実した2日間を過ごし、成長しましょう!!

JICA九州の尾上様、本日はありがとうございました!

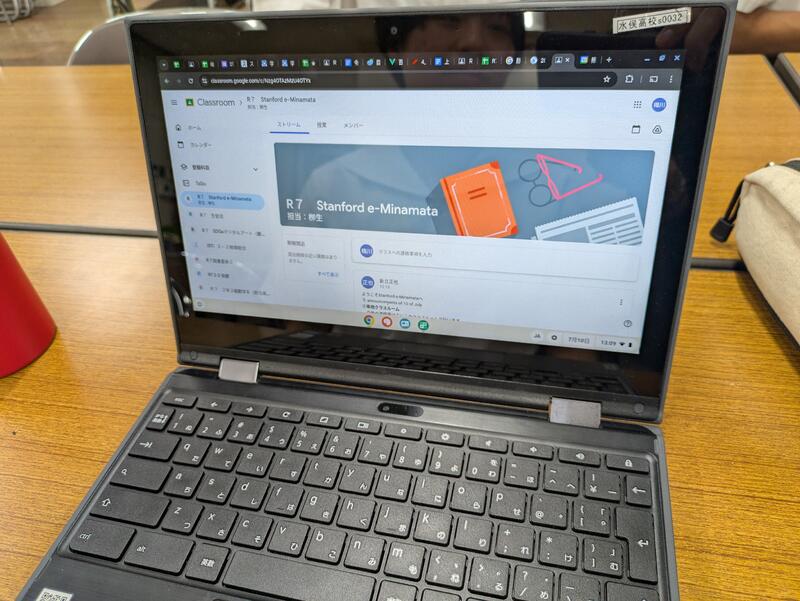

Stanford e-minamata 令和7年度受講生決定!!

今年も始まります「Stanford e-minamata」!!

スタンフォード大学の専任講師の先生とゲストスピーカーによるオールイングリッシュによるオンライン講座。

8月2日(土)の開講式から11回のオンライン講座を受講します。

そして、今年度の受講生が決定し、始まりの説明会があり、受講生25名の目は「キラキラ」していました!!

【探究活動】「Stanford e-Minamata」成績優秀者に係る知事表敬

6/20(金)「Stanford e-Minamata」成績優秀者に係る知事表敬が行われ、髙岡水俣市長、髙木水俣高校校長と成績優秀者の2名が木村知事を表敬訪問しました。木村知事をはじめ、越猪教育長、県教育委員会の方々にもご臨席を賜りました。

その中で、スタンフォード大学国際異文化理解プログラム「Stanford e-Minamata 」の受講者30名の中から、成績優秀者2名が4月にスタンフォード大学での表彰を受けた際の内容報告を行いました。

まず最初に髙岡水俣市長や髙木校長先生から本事業の報告が行われ、その後本プログラムの取組紹介動画を全員で視聴し、その後成績優秀者2名が英語によるスピーチを行いました。

2名とも、自分の意見を堂々とした態度で英語スピーチをしていました。本プログラムで身に付けた主体性や世界的視野、そして英語力を遺憾なく発揮していました。

その後、木村知事からもお言葉を頂戴し、成績優秀者2名へのねぎらいと、これからの未来を担う人材として、世界で活躍する人材になってもらいたいと力強いお言葉もいただきました。とても光栄で胸の熱くなるお言葉でした。

最後に出席者一同で記念写真を撮影しました。

改めて、この「Stanford e-Minamata」の事業の素晴らしさを実感し、この事業を実施してくださった水俣市の方々に心から謝意を申し上げます。

今年度も「Stanford e-Minamata」を実施できる運びとなり、現在参加者募集を行っております。水俣高校生には、是非、勇気を持って一歩を踏み出してもらいたいと思います。自分の限界を大きく広げる絶好の機会です。奮って参加してください!

知事表敬という大変名誉な機会を与えてくださった関係各位のみなさまに、心よりお礼申し上げます。

【探究活動】「医療の仕事を知ろう!」

6/16(月)「医療の仕事を知ろう!」と題して5・6限目に体育館にて講話が行われました。対象は、普通科全学科の生徒、普通科以外の学科は希望者でした。

この事業は昨年度スタートしたもので、「熊本保健科学大学」「水俣市総合医療センター」「水俣市」「水俣高校」の四者が水俣芦北地域の医療系人材育成を目的に、連携を図るものです。その事業の一環として、「医療の仕事を知ろう!」が実施されました。

さまざまな医療系の職種(7職種)についてそれぞれの職種のスペシャリストの方からお話を伺うことができ、それまで知らなかった医療の仕事について知ることができました。それぞれの仕事の「内容」「やりがいを感じること」「大変なこと」など、事前アンケートで出た質問に丁寧に回答していただきました。

また、第4部の個別相談会では、それぞれのブースに分かれ、直接担当の方からお話を伺うこともできました。医療の「本もの」に触れた素晴らしい機会でしたね!

この事業では、9月に熊本保健科学大学訪問も予定されています。

「熊本保健科学大学」「水俣市総合医療センター」「水俣市」の皆様方、お忙しい中貴重な時間を割いてお話ししていただき、本当にありがとうございました!

【探究活動】「水銀に関する水俣条約」ユースダイアログ2025動画

1月に開催されました「ユースダイアログ2025」の動画が水俣条約事務局のウェブサイトに掲載され、今回は10分弱のダイジェスト版の中に本校の神崎さんと小坂さんの発言している姿が採用されましたので、ご紹介します。

水俣条約事務局のページ

https://minamataconvention.org/en(トップ下部「Highlighted」の欄)

ユースダイアログ2025のページ

https://minamataconvention.org/en/resources/youth-dialogue-2025

1月の【探究活動】「水銀に関する水俣条約」ユースダイアログの記事は、こちらから

https://sh.higo.ed.jp/mina/blogs/blog_entries/view/76/e9f73b2dc4bdbc992da4ecd6c84b28b0?frame_id=137

Stanford e-minamata スタンフォード大学での表彰式!!

現地時間4月22日(火)、スタンフォード大学での表彰式に出席しました!

約1か月ぶりに講座の専任講師ナタリー先生にお会いして、責任者のゲイリー教授から表彰をいただきました。

成績優秀者によるプレゼンも行い、喜びと達成感に満ちた表彰式となりました。

天気は快晴、スタンフォード大学内も散策し、緑に囲まれた歴史ある大学の素晴らしい建物に感動しました。

日本時間24日の夜9時に熊本空港に戻ってきます。帰りを待っています!!

【探究活動】1学年「総合的な探究の時間」マインドマップ

4月23日(水)2限目、1年生の総合的な探究の時間に「マインドマップ」を実施しました。

テーマ設定は各先生方に自由に設定してもらいましたが、「夢のマイホーム」「進路実現のために」「文化祭の企画」「新しいスマートフォンの機能、ケース」を考えるなど、先生方や各科の特色が出る内容となり、生徒たちも楽しそうに取り組んでいました。

次回以降も思考スキル向上のための活動を行っていきますので、思考の整理の仕方や論理的思考力などを磨き、今後の探究活動に活用していきましょう!

Stanford e-minamata サンフランシスコ総領事館訪問&プレゼン発表

サンフランシスコに到着した「Stanford e-minamata」の続報です!

成績優秀者授賞式の前に、現地時間で4月21日(月)、サンフランシスコ総領事館を訪問しました!

大隅総領事をはじめ総領事館の皆様からサンフランシスコと日本の歴史、経済など幅広く講話をいただきました。中でも、世界の情勢を踏まえ「いまの時代を生きることはどういうことなのか」など貴重なお話を聞かさせていただきました。

そして、成績優秀者2名によるプレゼンを行い、そのプレゼンに対する感想や質問、そして意見交換などとても丁寧に対応いただきました。

明日はいよいよスタンフォード大学で授賞式です!!