カテゴリ:半導体情報科

【半導体情報科】九州電力の方々から出前授業をしていただきました。

1月27日(火)の5・6限目、九州電力より加藤様、立仙様のお二人をお招きし、エネルギーと環境に関する出前授業を

実施しました。

授業は以下の3部構成で行われ、専門的な知見から多角的にエネルギー問題を学びました。

講義(50分): 環境・エネルギーの現状とカーボンニュートラルへの取り組み

グループワーク(20分): 「20年後の日本のエネルギーの未来」を考える

VR体験(30分): 原子力発電所のVR見学

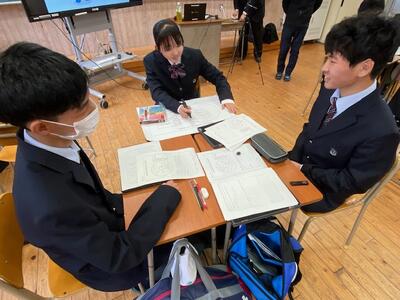

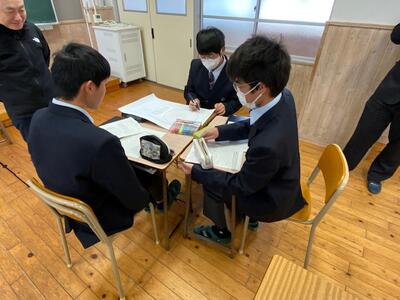

講義では、カーボンニュートラル実現に向けた最前線の取り組みをご紹介いただきました。グループワークでは

「20年後の未来」をテーマに、生徒たちが主体となって活発な意見交換を行い、終始和やかな雰囲気で学びを深める

ことができました。

また、原子力発電所のVR見学では、普段立ち入ることのできない建屋内や使用済み燃料貯蔵プールを疑似体験し、

その臨場感に生徒たちからも驚きと歓声が上がっていました。

お忙しい中、貴重な学習の機会を提供してくださった加藤様、立仙様に心より感謝申し上げます。

【半導体情報科・電気コース】安浦先生に半導体特別授業を受ける

1月22日(木)に半導体情報科1年生、電気建築システム科電気コース2年生に対し、

国立情報学研究所副所長 安浦寛人先生より半導体特別授業をしていただきました。

安浦先生は、九州大学で半導体回路設計を研究してこられ、九大理事や副学長も歴任された方です。

現在も九州大学名誉教授であり、国立情報学研究所副所長としてディジタル技術の研究や大学共同利用機関として、

全国の大学間を結ぶ高速ネットワークの構築、学術データベースを提供する仕事をされています。

特別授業では「半導体と社会」と題し、半導体とはどういうものか、半導体が入っていない製品を探そうなど

基礎的な内容から、半導体産業の製造プロセス(エコシステム)、他の産業との投資対効果の違いなど、半導体業界を

様々な視点からとらえ、学ぶ内容を講義していただきました。

授業後、生徒代表挨拶で、トランジスタの数とディジタル機器の進化の関係や高性能化にともなう金額の上昇など、

半導体は自分達の生活に密接につながっていて大きな影響があることが分かり、この分野をしっかり学んでいきたいと

話してくれ、今回の授業から大きな刺激を受けていたようでした。

安浦先生、水俣高校生のために授業をしていただき、本当にありがとうございました。

【半導体情報科】半導体実習「接合形FETの静特性」を行いました。

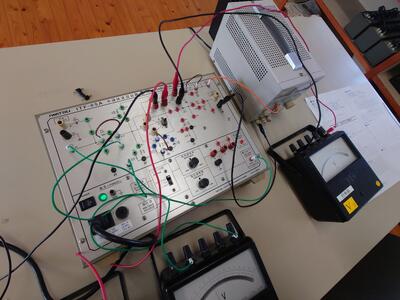

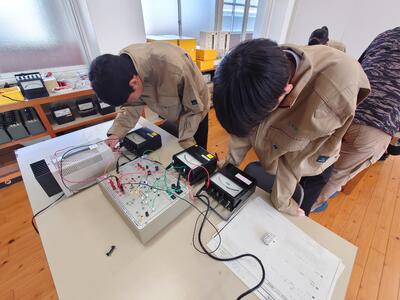

本日の半導体実習は、「接合型FET」を使用し計測実習を実施しました。

本校の半導体情報科は岩崎通信機(株)「半導体実習装置」があり、

各種半導体素子の動作、性質などを習得するための実習を行っています。

今回は、「接合型FET 2SK30ATM」の特性を計測しました。

このFETは、nチャネル接合型FETでオーディオ機器の信号増幅用として

広く使われてきた、非常にポピュラーなトランジスタです。

回路図を見ながら配線し、電気を流し電圧と電流を計測します。

結果を表にまとめ、特性グラフを作成しました。

【半導体情報科】台湾・国立台北科技大学 林先生による特別講義がありました。

令和8年1月13日(火)5限目の時間に台湾にある国立台北科技大学で准教授をされている林先生をお招きし、

半導体情報科の1年生を対象に特別講義をしていただきました。

講義の中では、台湾の半導体業界の実情や学校説明などがありました。

生徒は特に、留学制度の補助の手厚さや卒業後の年収の高さに驚きをしめしていました。

2年後、台湾に留学して世界で活躍できるような人材の育成に努めていきます。

ご多忙の中、貴重なご講演をいただきました林先生に心より感謝申し上げます。

【半導体情報科・電気コース】木村電機様70周年にともなう水俣高校生への電動工具の贈呈式

12月19日(金)に標記の贈呈式が行われました。

これは、木村電機株式会社様が創立70周年を迎えられことを記念に、熊本県内の電気系学科で学んでいる高校生、専門学校生全員に充電式ミニドライバーを贈呈される取組です。電動工具を手にした学生たちが、電気工事士の資格取得に取り組み、卒業後、電気工事士として県内企業で活躍してくれることをサポートしたいとのことです。

水俣高校では、電気建築システム科電気コース3年12名、2年16名、半導体情報科1年8名の合計36名に電動ミニドライバーいただきました。

また贈呈に関しては、熊本県電気工事業工業組合の各支部のご協力のもと行われ、本校には、水俣芦北支部より贈呈していただきました。木村電機様、熊本県電気工事業工業組合水俣芦北支部の皆様、本当にありがとうございました。

贈呈式参加者

木村電機株式会社水俣営業所長 髙木博功 様

興南電気株式会社代表取締役 平松大祐 様

立尾電設株式会社建設事業部 今村幸一 様

電気コース3年生3名が代表で受け取りました

木村電機株式会社水俣営業所長 髙木様より贈呈

受贈者代表挨拶 電気コース3年福﨑君

合計36名に対し、電動ミニドライバーをいただきました。大切に使いたいと思います。

【半導体情報科】宇佐川先生による2回目の特別講義が行われました!

12月16日(火)5、6限目の半導体技術Ⅰの時間に宇佐川先生に来校していただき、生徒向けに特別講義をしていただきました。2回目の今回は、1.半導体をつくるには 2.半導体の今と将来 3.トランジスタの基礎 4.なぜ、TSMCが熊本に来たのか? の4つの内容についてわかりやすく説明していただきました。

生徒たちは特に、日頃あまり聞くことのないコストの面についての話に興味を示していました。

また、日本国内でも半導体に関する人材が4万人不足しているという話から高校で半導体について学んでいるあなたたちは貴重な人材という話がありました。

生徒たちには3年間で学ぶ、この貴重な経験や体験を無駄にせず、半導体業界で世界に羽ばたけるような人材になっていってほしいです。

ご多忙の中、貴重な講義をいただきました宇佐川先生に心より感謝申し上げます。

【半導体情報科】サーキットデザインスピードコンテストに参加しました!

先日、有明高専が主催する「サーキットデザインスピードコンテスト」に、半導体情報科の1年生2名が挑戦しました。

このコンテストでは、出前授業でも教えていただいた半導体回路設計ツール(sx-meister)を使い、決められた時間の中で、いかに正しく・速く設計できるかに挑戦します。(出前授業のようすは、こちら!)

何度も繰り返して練習を行うなかで、上手くいかないこともたくさんありました。「なぜ動かないのか」「どうすればもっと速く作れるのか」を考え、何度もやり直しながら挑戦しました。スピードだけでなく、正しく動く回路を作ることも大切で、集中力と考える力が試される内容でした。

2週間ほど集中して練習した結果、本校の生徒は「サーキットデザイナータイムアタック」では、第一位!「インバータ回路設計スピードコンテスト」では第三位という好成績を残すことができました!

半導体情報科では、ただ覚えるだけでなく、自分で考え、試し、形にする学びを大切にしています。

ものづくりにや電気・電子に興味のある中学生のみなさん、ぜひ半導体情報科で一緒に学んでみませんか?

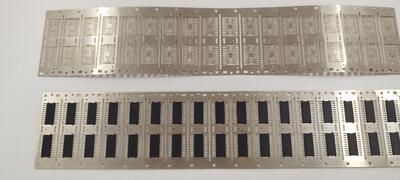

【半導体情報科】アスカインデックス体験学習

令和7年12月9日午後、アスカインデックス様にて半導体に関する講義を行っていただきました。

今回のテーマは半導体製造の「後工程」に焦点を当てた内容で、チップをフレームへ取り付け、ワイヤボンディングを行い、樹脂でモールディングし、さらにバーンイン・検査へ進む一連の流れについて詳しく学ぶことができました。

実際の部材や工程サンプルを手に取りながら説明していただき、目で見て触れて理解できる非常に充実した研修となりました。生徒たちからは、専門的な内容にも関わらず積極的に質問が出る場面が多く見られ、学びへの姿勢や理解の深まりに大きな成長を感じました。

後半では、実際に稼働している製造装置を見学させていただきました。迫力のある大型機械が精密に動く様子を間近で見ることができ、生徒たちは目を輝かせながら説明に耳を傾けていました。丁寧でわかりやすいご案内のおかげで、半導体づくりの現場の臨場感を強く感じる貴重な機会になりました。

【半導体情報科・電気コース】半導体回路の設計を体験しよう!

12/8(月)にサーキットデザイン教育を半導体情報科1年生、電気コース2年生対象に行いました。

講師は、有明工業高等専門学校の石川様、城門様です。

サーキットデザイン教育の特別授業は、6月に続き今回は2回目になります。

内容は、半導体回路設計ツール(sx-meister)を使い、電子回路(インバータ回路)の設計を行いました。

この設計ツールは、企業でも使われている本格的なもので、今回設計した回路データは、ファウンドリ(製造会社)に製造を依頼するとチップを作ってもらえます。(実際に製造をお願いする予定です)

今回は盛りだくさんな内容(トランジスタの接続、レイアウト、DRC等)を短時間でご指導いただき、講師の先生方には本当にご苦労をお掛けしましたが、受講した生徒たちは、積極的に回路設計に取り組み、その難しさと面白みを感じているようでした。

また、石川先生には回路設計だけでなく、社会で活躍するためのポジティブな考え方、ノウハウも教えていただき、

内容の濃い授業をしていただきました。本当にありがとうございました。

【半導体情報科】アスカインデックス様に講義していただきました

今年度4回目となる、アスカインデックス様による講義をしていただきました!

今回のテーマは、「半導体のつくり方」。

皆さんは、半導体とはどんな部屋で作られるか知っていますか?答えは、「クリーンルーム」です!1学期には、実際にクリーンルーム内に入って、半導体製造装置を間近で見学させていただき、今回はクリーンルームについて座学で詳しく教えていただきました。

また、半導体製造の流れについても教えていただき、生徒たちはメモを取りながら話を聞いていました。

日々新しい知識を吸収し、未来の半導体製造技術者がどんどん成長しています!