2025年5月の記事一覧

【機械科】「工業版の高校総体」開幕間近!

【機械科】「工業版の高校総体「高校生ものづくりコンテスト」」開幕間近となりました。

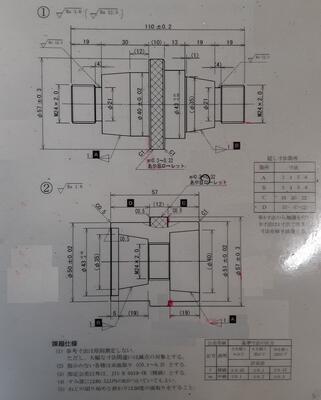

工業系学科のある高校ならではの、もう一つの高校総体『「工業版高校総体「高校生ものづくりコンテスト」』が6月中旬(14日(土)15日(日))に行われます。機械科では『旋盤作業部門』に出場します。

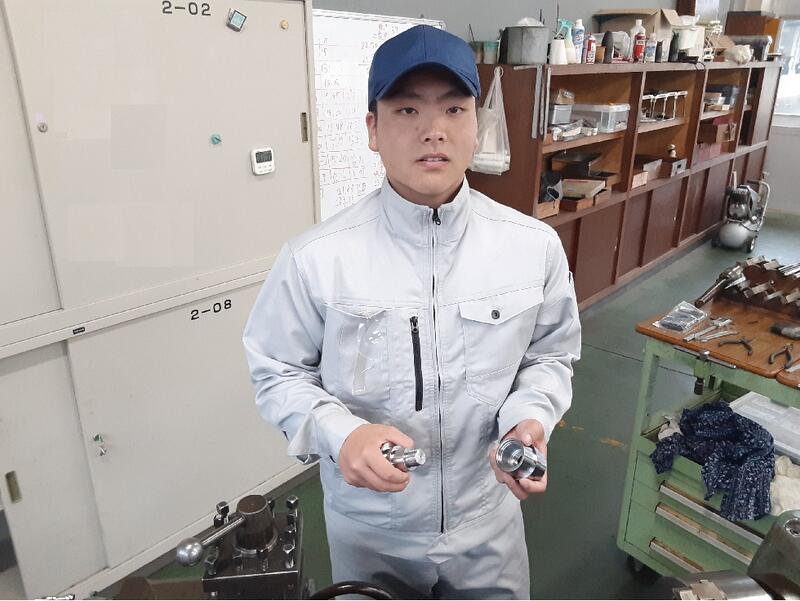

機械科3年 中村 悠生(なかむら はるき:緑東中出身)が、平日・休日と練習を行っています。野球部との兼部で「①学業」と「2つの部活動(②工作部、③野球部)」と「三刀流」で、充実した学校生活を日々送っています。

「旋盤」は「機械実習の王道」の1つです。コンテストの課題は0.01mm、0.001mmを要する精度、表面形状(見栄え・輝き)、組み合わせ状態、ネジの締め付け具合と「若年者技能五輪」にも匹敵するような高難易度の課題です。当日発表の寸法もあります。

上位入賞目指して頑張っています。大会当日(6月中旬)まで練習を重ねます。

あたたかい応援をよろしくお願いいたします!

【商業科】「おれ鉄 コメせん」と「お野菜ゴロっと ミネストローネ」を販売します!

私たち商業科は、各種イベントや校内文化祭で私たちが企画・開発した商品を販売しています。

今年は、昨年開発した「おれ鉄 コメせん」と新作の「お野菜ゴロっと ミネストローネ」を販売します。

さっそくですが、7月26日(土)に予定されている国水研オープンラボで販売させていただく予定です。昨年販売した「おれ鉄 コメせん」は、午前中に売り切れてしまうほどの大盛況でした。ありがとうございました!

今年も、販売実習ができることに喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。商業科の1年生と2年生が販売します。

みなさまのお越しをお待ちしております。

【建築科】建築のプロを目指して!測量で「正確さ」を学ぶ!

2年生は今、トランシット測量という、建物を建てる上でとっても大切な技術を学んでいます。

わずかなズレも許さない!「測量」の世界

建物を正確に建てるためには、土地の形を測ったり、柱を立てる位置を正確に決めたりすることが不可欠です。そこで活躍するのが「トランシット」という専門の器械!この器械を使って、建築実習棟の中庭にある廊下で、壁からぴったりの平行線を引いたり、角を正確に90度に測ったりする課題に挑戦しました。

チームワークがカギ!声を掛け合い、知恵を出し合う!

生徒たちは、前回の練習の成果もあって、器械のセットアップがとっても速くなっていました。そして、作業中は「あっちにちょっとずらして!」「OK!」と、ハンドサインや声かけを駆使して、お互いにコミュニケーションを取りながら作業を進めます。まるで、一つのチームとして、協力してミッションをクリアしていくようです。初めて使うチョークライン(床に線を引く道具)で、まっすぐな線を引く真剣なまなざしは、まさに「建築のプロになりたい!」「ほんの少しの誤差も許さない!」という強い気持ちが、作業の精度を高めていました。

振り返りでさらにレベルアップ!

作業が終わった後は、みんなで実習室に戻って今日の振り返り。「もっと効率的な方法があったんじゃないかな?」「測量の時にどんなことに気をつけた?」など、活発に意見を交換していました。こうした振り返りを通して、知識を深め、技術を磨いていくんです。

今日の実習も、みんなで力を合わせ、安全に終えることができました。将来、どんな素晴らしい建物を造り上げていくのか、今から楽しみですね!今回の測量実習のように、建築科では「ものづくり」の楽しさや奥深さを体験できる授業がたくさんあります。

あなたも、将来の街を彩る建築のプロを目指してみませんか?

【商業科】開発商品の試食をしました!

商業科全学年による開発商品の試食会を行いました。

過去2年間で開発した「おれ鉄コメせん」「お野菜ゴロっとミネストローネ」の2品です。

今後の販売実習で、味や特徴などをお客様にお伝えできるように真剣に試食しました。

水俣エコパーク内にある道の駅や八代よかとこ物産館などで販売しています。ぜひ、お買い求めください。

10月の校内文化祭でも販売予定です。お楽しみに!

【機械科】コート製作が進みました!(ロボット製作)

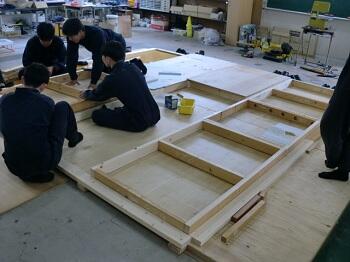

「課題研究」3回目の授業が行われました。

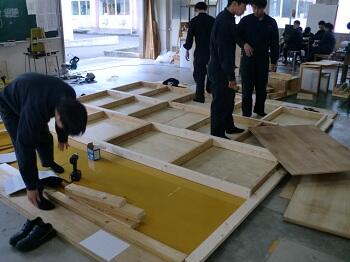

体育大会や中間考査があったため、約1カ月ぶりの課題研究の授業となりました。ロボット製作班は毎年コート製作から始まりますが、この1カ月間は全く作業が進んでいませんでした。前回は材料の選定まで行っていたので、今回は材料の切断と組み立ての作業を行いました。

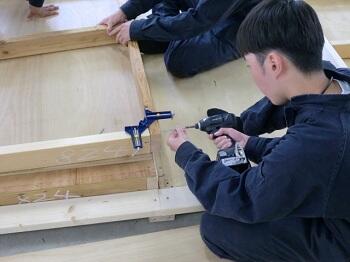

固定できるところからビスを打っていきます。今回は枠を作る作業がメインになりました。

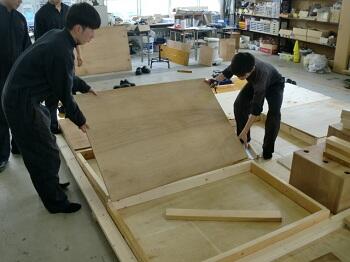

最後に板を乗せ、ビスで固定していきました。

あまりスタート時と変わっていないように見えますが、6割程度の作業を終えることができています。別で作っている細かなパーツを完成させ、それぞれの場所に配置すればコートは完成となります。次回の授業(また2週間ほど間が空きますが…)では完成できるように頑張ります!

【半導体情報科】半導体技術Ⅰ-熊本大学名誉教授宇佐川先生をお招きして

5月27日(火)5・6限目の「半導体技術Ⅰ」の授業に、熊本大学名誉教授の宇佐川先生をお招きし、「半導体ってそもそも何?」と題して特別講義をしていただきました。

講義では、身近なスマートフォンを例に挙げながら、人間には味覚や嗅覚、皮膚感覚といった五感がある一方で、スマホにはそれらがなく、いかに半導体が異なる形で情報を処理しているかを考えるきかっけとなりました。

次に、「半導体の「半」とは何を表すのか?」というテーマのもと、専門的な内容を非常にわかりやすく説明いただきました。

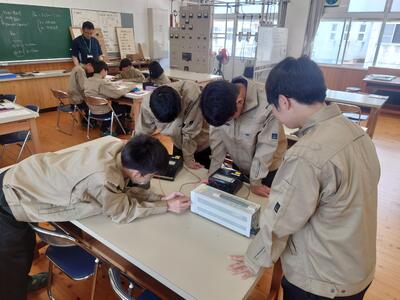

授業の最後には、実際にWi-Fiルータを分解し、その内部にある基盤を間近で観察する貴重な体験もさせていただきました。普段目にすることのない基盤ぼ複雑な構造や、そこに組み込まれた様々な半導体チップを見て、生徒たちは興味津々でした。

今回の宇佐川先生による特別講義は、生徒たちの半導体に関する知識を深めただけでなく、今後の学習に対する興味関心を一層高める大変貴重な機械となりました。宇佐川先生、誠にありがとうございました。

当日は、RKKによる取材もあり、テレビで紹介して頂きました。

RKK NEWS DIG

【建築科】測量のプロになろう!水準測量に挑戦!

建築科では、入学して約2ヶ月の1年生が、もう現場のプロみたいに頼もしくなってきました! 今日は、建物や土地の高さを正確に測る「水準測量」という、とっても大切な技術にチャレンジした様子をお届けします。

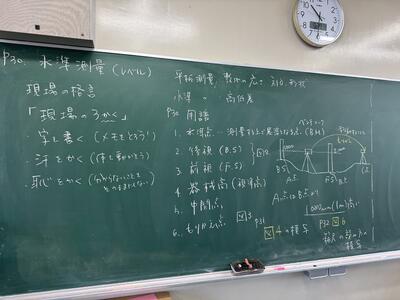

現場で役立つ「3つのかく」と、測量の基本!

実習の前に、建築のプロが大切にしている「現場の3かく」(字をかく、汗かく、恥かく)という言葉を学びました。「これは、建築現場で働く上で、絶対知っておいてほしい心構えなんだよ!」と先生。みんな真剣な表情で聞き入っていました。

それから、今まで学んだ「平板測量」という測量の復習をして、いよいよ新しい「水準測量」の世界へ! 「どうして高さを測るの?」「どんな道具を使うの?」といった、測量の目的や専門用語を、一つひとつ丁寧に学んでいきました。

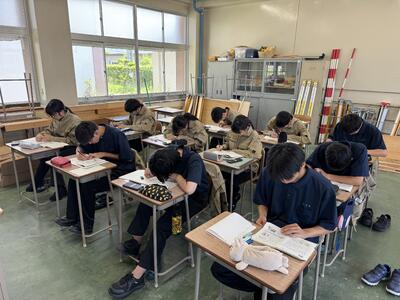

オートレベルと箱尺で、いざ実践!

さあ、いよいよ実習スタート! 今回使うのは「オートレベル」という、カメラのような形の器械と、「箱尺」という大きなものさしです。オートレベルのセットアップは、前回の実習で慣れているから、なんと1分もかからずに完了! みんなのチームワークもバッチリです。箱尺の目盛りを読む練習も、クラスメイトと協力しながら真剣に取り組みました。

体育館で高さ測量!そして、なぜ?を考える時間

場所を体育館に移して、1階の床から階段の段差を測りながら、3階の床までの高さを測量していきました。慎重に、一つひとつの数字を読み取っていきます。実習棟に戻って、測った結果をみんなで集計! すると、「あれ? 行きと帰りで約5cmもずれちゃった!」という結果に。でも、ここで終わりではありません。建築科では、「失敗」で終わらせないのがカッコいいところ!「なんで誤差が出たんだろう?」と、クラスメイト全員で大ディスカッション! 「寸法の読み間違いがあったからかな?」「器械のセットもっと慎重にすればよかった?」など、色々な意見が飛び交いました。この「なぜ?」を考えることで、次の実習ではもっと上手にできるようになるヒントが見つかったんです。

挑戦と学びを繰り返して、未来の建築家へ!

ただ測るだけじゃない。「やってみる(トライ)」→「失敗から学ぶ(エラー)」→「原因を考える(検証)」このくり返しこそが、現場で本当に必要とされる建築家になるための大切なステップなんです。

建築科の1年生は、この水準測量実習を通して、未来の建築家として大切な一歩を力強く踏み出しています! みんなも、建築の奥深さに触れてみませんか?

【半導体情報科】電気実習「直列抵抗器(倍率器)の実験」

5月27日(火)午前、半導体情報科1年生の実習を行いました。

今回は前回の「オームの法則」に引き続き電気系の実習「直列抵抗器(倍率器)の実験」です。

前回の実習で使用した「直流電圧計」について学習し、電圧計の内部抵抗の測定方法、電圧計に直列に抵抗を接続し測定範囲を拡大する方法を学びました。

実際に、配線し電気を流した後、真剣に計器と向かいあって計測していました。(残念ながら値を読み間違えてやりなおしてましたが、、、それも実習の楽しいところ)

最後に測定した値と最初に学んだ理論値を比べて、電圧計の誤差についても学びました。

【探究活動】2学年「総合的な探究の時間」風景街道

5月26日(月)6限目、2年生の総合的な探究の時間で今年度新たに取り組む「風景街道」について、熊本大学の田中先生と関係者の方々に来ていただきワークショップをしました。

道とは何か、その機能についてお話していただき、その後「水俣らしい道」にあってほしい風景についてワークショップを行いました。

大学生の方たちにリードしてもらいながら、「自分の好きな風景」や「こんなものがあったらいいな」など、各々思いついたことを広用紙に記入し、水俣の良さを再発見したり今後の課題について考えたりする時間となりました。

今後は地域資源を活用したまちづくりを「道」をキーワードに探究していきます。

今後の続報をお楽しみに!

【サッカー部】高校総体1回戦、善戦するも惜敗!

いつも温かい応援ありがとうございます。5月25日(日)に山鹿カルチャーグラウンドで高校総体サッカー競技1回戦、城北高校との試合が行われました。

序盤は、事前に立てた「失点しない」という作戦通り、選手たちは集中力を切らさずに堅い守りを見せてくれました。

得点のチャンスも何度か作りましたが、惜しくもゴールを奪うことはできませんでした。

前半は、PKによる1失点のみに抑え、0-1で折り返しました。

後半は、同点、そして逆転を目指して果敢に攻めに出ましたが、中々得点に結びつかず、逆に、攻め急いだところをカウンターから失点してしまい、最終的に0-4で敗れる結果となりました。

結果は敗戦となりましたが、この試合は、この1年間でチームが一番輝いていた試合だったと言えるでしょう。ピッチで戦う選手はもちろん、ベンチから声を枯らして応援するメンバー、スタンドで熱い応援を送ってくれた生徒、全員が一丸となって戦い抜きました。

この悔しさを胸に、10月に控えている選手権では、ベスト8を目標に、新チームとして練習に励みます。