学校生活(〜2021年度)

【本渡校舎】収穫感謝祭の練習!! (農業クラブと調理班)

天草拓心祭中の11月10日には、農業関連高校ではお馴染みの「収穫感謝祭」が執り行なわれます。これは秋の実りに感謝する祭りの一つです。

本渡校舎の1年生5クラスが6月に田植えを行い、栽培管理は生物生産科1年生が行いました。10月には田植えをした1年生がカマを使って、稲刈り体験をしました。

そのお米を収穫感謝祭に自分たちで火を起こして炊いておにぎりを作って、農作物に感謝しながら天草拓心高校全生徒と全職員で会食します。

「先生より説明」 「かまどでのお米炊き」

お釜を使って、米を炊いたことが無い生徒も多いので農業クラブ役員と各クラスの調理係の生徒で一度お米を炊く練習をしました。

さて・・・・お米は無事に炊けたのでしょうか????

私たちがおいしく頂きました(*^_^*)

秋の実りに一足早く感謝です!!

【本渡校舎】わび・さびを求めて・・・ (生物生産科3年)

生物生産科3年の生物活用の授業で天草拓心祭(11月9日(木)~11日(土))に展示する苔を用いた作品作りに挑戦しました。

天草拓心祭では、ぜひとも生徒たちのアイデアあふれる作品を見にいらしてください。

【マリン校舎】科学部からの科学展ダブル受賞報告

平成29年度熊本県科学研究物展示会(第77回科学展)において、

科学部の研究ポスター並びに研究資料2点を出展したところ、

熊本博物館賞と熊日ジュニア科学賞のダブル受賞をすることができました。

・熊本博物館賞(1校のみ)

研究テーマ「カヤノミカニモリの産卵と生活史の研究」

研究者:小川 将、 森 星龍、 木村達弥

・熊日ジュニア科学賞(7校)

研究テーマ「苓北町沿岸の海環境と温暖化の影響について」

研究者:池嵜晴喜、 竹野幸太、 西島 陸

科学部の生徒達は、6名のという少人数でありながら地道に研究を続け

同時に2つの研究を行ってきました。

そして、各テーマ3名に分かれて、研究をまとめポスターを作成しました。

その成果を高く評価していただき本当に嬉しく思います。

【本渡校舎】文化祭にむけて (生物生産科3年)

授業で農作物を栽培したものを文化祭で販売実習を行うことで地域の人たちに生物生産科の学習成果を見てもらう良い機会です。

【本渡校舎】シェイクアウト訓練 (全校生徒)

「通常生活」 「災害発生時の初動対応①」

「災害発生時の初動対応②」

訓練行動

① 教 室:「姿勢を低くする」→「机の下に頭を入れ、守る」

教室以外:「適切な対応行動を生徒と共に行う」

② 教 室:揺れが収まるまで「机の下で頭を守り、動かない」

教室以外:危険箇所より離れ、身の安全を確保する

※本来なら地震後の津波を想定し、丸尾ヶ丘(畜舎:海抜30m)へ避難

農業の授業ではガラス温室内での実技を伴う授業が展開されているので、温室内で災害発生時は「速やかに温室内から外へ移動し、開けた場所で姿勢を低くし、先生の指示を待つ」ガラス温室なのでガラスが割れる危険性が高いので外に移動します。

災害は「いつ」「どこで」「どのような」ことが起こるかわかりません。そこで、日頃から防災意識を高め、「自助」=「自分を守ること」を身につけておくことが大切です。

日頃の備え

備えることで危険は減らせます!

●避難場所や高台の位置、避難経路を確認しておきましょう。

●避難時にすぐ持ち出せるように非常持出品を準備しておきましょう。

●家族との連絡方法や集合場所を決めておきましょう。

地震発生時に注意すること

●まず身の安全を確保する(自助)

(3つの安全行動①まず低く②頭を守り③動かない)

●出入口を確保し、慌てて外に飛び出さない

(揺れがおさまったら火の始末をする)

●ブロック塀等の倒れやすいものに近づかない

●徒歩で避難する

(車では避難しない)

●怪我人はみんなで助ける(共助)

津波が発生しそうなときは

避難のポイント!

●地震の揺れがおさまったら、すぐ高台や津波避難場所に避難しましょう。

●海岸から「より遠く」ではな「より高い」場所に避難しましょう。

●渋滞中に津波に巻き込まれるおそれがあるので、原則として車は使わずに、徒歩で避難しましょう。

●津波は繰り返し襲ってくるので、避難しても気を緩めずに、第2波、第3波に注意しましょう。

●テレビ、ラジオ、防災行政無線などから正しい情報を入手しましょう。

【本渡校舎】さし芽をしよう (生物生産科2年)

この観葉植物はな~~んでしょ? ヒント:葉に切れ込みが入っています。

半つる性の植物です。つるが伸びているので「さし芽」という方法で植物を増殖していきます。

つるから伸びている葉を一枚切って、2号ポットに挿していきます。葉が1枚でも大きすぎると水分の吸収量より葉からの蒸散量(植物から大気中への水の移動を蒸散という。葉の気孔や花弁表面のクラチラ層を通って水が大気中へ放出される。)が多くなり、うまく発根できず枯れてしまいます。なので、大きすぎる葉は3分の2ほど切除してから挿していきます。その後は、加湿気味で栽培管理していきます。

2ヶ月もすると発根して葉も新しい葉も展開してきます。このまま、販売すれば「かわいいミニ観葉植物」として、また、大きく育てたい場合は6号鉢にヘゴ材を立てて4株植えれば、写真のように立体的に植物を楽しむことが出来ます。

答え:シンゴニウム

【マリン校舎】ヒオウギ貝入荷!!

10月30日(木)

今日は苓北町富岡にある福島水産からヒオウギ貝1500個が届きました。

2年海洋科学科食品系の8名で、蒸煮した貝を一つ一つ出していきます。

一つ一つキモの部分を取り除き、大きさ別に分けていきます。

取り分けたものはレトルトパウチに詰めて、冷凍保存します。

そしてイベント前に加工し、アヒージョやバター炒めにします。

作業自体は面倒ですが、喜んでくれるお客様を想像しながら頑張りました!

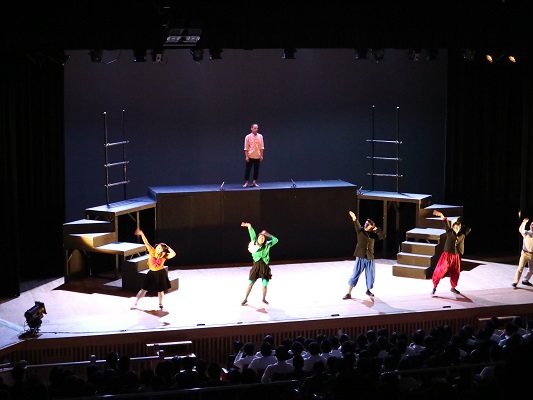

【合同】芸術鑑賞会

10月25日(水)

本渡校舎、マリン校舎合同の芸術鑑賞会が天草市民センターで開催されました。

福岡の劇団が中島敦作の「山月記」を現代風にアレンジした「サンゲツキ」を上演。

全校生徒職員で鑑賞しました。

両校舎の生徒が一堂に会すると市民センターもいっぱいです。

劇はミュージカル風に音楽・歌も交えた構成になっています。

最後に、本渡校舎演劇部部長が立派な謝辞を述べ、

本渡校舎、マリン校舎両方の生徒会長が花束を贈呈し会を締めくくりました。

国語の教科書にも載っている「山月記」ですが、

物語としてはちょっと難しいような印象がありました。

ですが、今回の劇では現代風にアレンジして表現してあったため、

自分たちにも置き換えることができしっかり理解できたのではないでしょうか。

芸術鑑賞は3年に一度の開催ですが、芸術的な感性を刺激するいい機会となったと思います。

劇が終わったら、バスに乗ってマリン校舎に帰ります。

【マリン校舎】11日遅れのマリン祭体育部門

雨続きで中止になってしまったマリン祭体育部門。

「やりたい!」という生徒の熱い要望に少しでも応えるため、

11日遅れの26日にミニ体育部門を開催することになりました。

悔しいくらいによく晴れた午前中、数種目だけですが実行することができました。

堂々とした入場行進 男女混成ムカデ競争

力比べ綱引き!! 3年生の意地!!

長縄では息をそろえて 力自慢タイヤ引き

マスゲームでは航海中の熊本丸を表現 8段ピラミッドも無事に完成

最終種目は団の威信をかけた団対抗リレー 最後はみんなで全校ダンス

男子のほうが多いので仕方がないのです 今年の優勝は青団(2年生)

中止が決まった時は何もできずに終わるのか…と悲しそうな生徒たちでしたが、

今回数種目だけでも実行できて、3年生は特に安堵の表情を見せていました。

イベントが一つ終わるごとに3年生の卒業が近づくのは寂しいですが、

来年は後輩がまたこの伝統を引き継いでくれるはずです。

【本渡校舎】シクラメン 置肥 (生物生産科3年)

そこで、シクラメンに置肥を行いました。苗ものなどに与えるIB化成10-10-10では無く、プロミック錠剤12-12-12を一鉢に2錠を対角になるようシクラメンに与えました。

花も咲いてきて、温室内に入るとシクラメンの良いにおいが充満しています!!