【学校からの連絡】

〇(在校生向け)大雨・台風・大雪等の緊急時の対応について

〇軽装勤務の通年実施について・・・熊本県では、働きやすい職場環境整備の観点から通年の軽装勤務を実施しており、本校でも奨励していますので御理解をお願いします。

〇玉名高等学校・玉名高等学校附属中学校の概要が分かる「玉校ガイド2024」のダウンロードはこちらから!→玉校ガイド2024

〇令和7年度 熊本県立玉名高等学校学校技師(会計年度任用職員)の募集について

令和7年度の学校技師(定時制)を募集します。ご希望の方は募集案内をご覧になり、玉名高校事務長までご連絡ください。(TEL0968-73-2101)

募集案内はこちら → 学校技師(定時制)募集案内.pdf

〇令和7年度閉庁日についてはこちら →R7 学校閉庁日のお知らせ.pdf

全日制ブログ

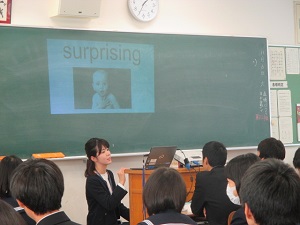

【全】授業風景(高校1年 英語)

高校1年生の英語では、読者が屋久島のエコツアーに参加しているという設定のもと、ツアーに向けたオリエンテーションの様子について書かれた文章に取り組んでいます。

この日の授業では、生徒は、まず新しく出てきた英単語や熟語についてスライドを見ながら確認していました。スライドには単語にちなんだ写真や絵が添えられ、生徒もイメージがしやすいようでした。

その後、本文の内容である屋久島の地形や気候について、黒板に示される質問に答える形で確認を行いました。スライドには、屋久島の写真や図が示されるだけでなく、熊本と比較した地図やグラフ、あるいは、本文の内容について模式化した図など随所に工夫がちりばめられており、生徒も分かりやすかったようです。

現在、本校は「互観授業週間」として、職員が積極的に他の職員の授業を参観し、授業改善に努めるという取組を行っているところです。

この日も、高校英語科の先生だけでなく、中学校英語科の先生や高校の他教科の先生など多くの先生が参観し、参考にされていました。

【全】授業風景(高校1年 現代社会)

現在、高校1年生の「現代社会」では、選挙制度について学んでいます。

そこで、「大選挙区制」「小選挙区制」「比例代表制」の違いと特徴を理解しやすいように、ある地域を「大選挙区」「小選挙区」「比例代表」のそれぞれの制度で選挙を行ったらどうなるかという、簡単なシミュレーションをしてみました。

生徒は先生からの説明を聞いたあと、各グループで話し合いながら、それぞれの制度に基づいてどの政党の候補が当選するのかを考えていました。そして、同じ地域でも選挙制度が異なると当選者も異なることに気づき、驚いていました。

抽象的な事柄をシミュレーションをとおして具体的に確認できたことや、グループ内で教え合うことで知識の定着を図ることが出来たことにより、生徒は選挙制度について理解を深めたようでした。

【全】【定】【中】正門前の表彰看板と玄関横の懸垂幕を更新しました

本校正門前には、全国大会・九州大会に出場した生徒や部活動を紹介した看板を設置しています。

このたび、平成29年度の後期(10月~翌3月)と平成30年度の前期(4~9月)の結果を更新しました。特に、今年度の前期は、高校の全日制・定時制ともに生徒は大活躍しており、看板に入りきらないのではないかと心配したほどです。

また、本校玄関横には、「科学の甲子園ジュニア」の全国大会出場が決定した本校附属中学校の科学部を紹介した懸垂幕を設置しました。全国大会は、12月に茨城県つくば市で開催されますが、現在、部員たちは全国大会に向け、日々頑張っています。

本校にお立ち寄りの際は、ぜひ、正門前の看板と玄関横の懸垂幕を御覧ください。

なお、正門から玄関に向かう左手には、金栗先生が笑顔でお迎えしております。

【全】熊大ワクワク連続講義

【文系】

講義名:『アニメツーリズムと妖怪文化』 ー 人吉球磨・「夏目友人帳」の世界

講 師:文学部 准教授 鈴木 寛之 氏

【理系】

講義名:不思議な水と二酸化炭素の話

講 師:グローバル教育カレッジ 教授 アルマンド ティビギン 氏

【全】総合的な学習の時間の取組の御紹介

10月27日(土)の土曜授業では、各学年「総合的な学習の時間」を活用し、生徒が自分の進路について深く考える取組や、生徒に思考力や表現力を育成する活動が行われました。

1年生は、「熊大ワクワク連続講義」に参加しました。文系を希望する生徒は、「『アニメツーリズムと妖怪文化』~人吉球磨・「夏目友人帳」の世界」と題した文学部の鈴木寛之准教授の講義を、理系を希望する生徒は、「不思議な水と二酸化炭素の話」と題したグローバル教育カレッジのアルマンド・ティビギン教授の講義を受講しました。2年次で文系に行くか理系に行くか、選択のまっただ中にいる1年生にとって大変参考になるお話を聞けたようです。

2年生は「ディベート」に取り組んでいました。各クラスでは、「日本は救急車の利用を有料化すべきである。是か非か。」「のび太にはドラえもんが必要である。是か非か。」など硬軟さまざまな論題に対し、賛成もしくは反対意見を、根拠をもとに必死になって主張していました。どのクラスでも活発な議論ができており、生徒の思考力や表現力の育成という目的は十分に達せられていたようです。

3年生は、学研アソシエの本間裕子様を講師としてお迎えし、小論文を書くために大事にしたいポイントなどの講義を受けました。本間様は、よりよい小論文を書くために何が大切かということを、スライドを使い、具体的な事例をもとに丁寧に解説されたので、生徒にも大変好評でした。特に、小論文が受験科目である生徒にとっては自分の進路に直接関わることでもあり、とても真剣なまなざしで本間様のお話を聞いていました。

入学希望者の皆さんへ

入学希望者の皆さんへ 在校生・保護者の方

在校生・保護者の方 各種申し込み

各種申し込み アクセス

アクセス