カテゴリ:探究活動

【お知らせ】水俣市における水俣高校支援の概要について

生徒・保護者の皆様へ

日頃より本校の教育活動に御理解・御支援をいただきありがとうございます。

さて、水俣高校は水俣市にある唯一の高校として、水俣高校の教育活動の充実及び水俣高校の魅力向上を目的に、水俣市から様々な支援をいただいております。

水俣高校総合補支援補助金としまして、大学入学試験小論文対策の講師派遣費用や実用英語検定検定料の助成(2級以上合格者への3,000円の補助)、肥薩おれんじ鉄道利用生徒の通学定期券代助成(上限2万円)、加えて今年度からは半導体情報科の学用品購入費助成、商業・工業系の資格検定合格者への検定料助成及びコンテストや大会出場者への奨励金も追加されております。

また、探究的な学びに対する支援も充実しており、国内外の大学留学生との交流、産学官連携事業(木育ワークショップ)、小中学生へのプログラミングワークショップ、半導体や医療系人材育成に関する事業、そしてスタンフォード大学のオンライン講座などを水俣環境アカデミアを中心に活動支援をいただいております。

詳しくは下記添付資料を御確認ください。

水俣高校は、水俣市だけではなく地元企業はじめ県内企業の皆さま、国の研究機関である国立水俣水俣病総合研究センターや県内外多くの大学と連携を図りながら教育活動に取り組んでおります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

Stanford e-minamata スタンフォード大学表彰式へ出発!!

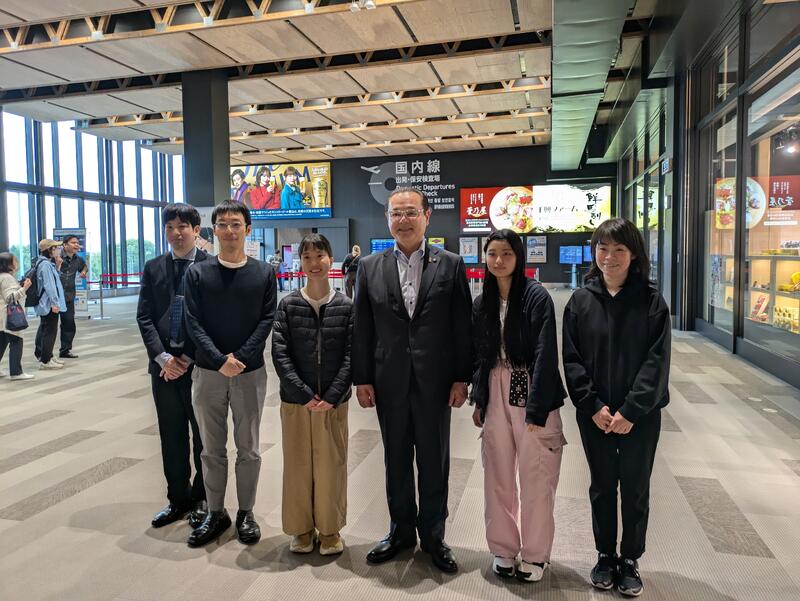

4月19日(土)朝、昨年9月~3月まで取り組んだ「Stanford e-minamata」(水俣市グローバル人材育成事業・水俣高校生30名受講)の成績優秀者2名が、水俣市高岡市長とともにスタンフォード大学での授賞式に出発しました!!

「Stanford e-minamata」はスタンフォード大学の専任講師から、「環境問題」「先進技術」「日米関係」などについてオンラインで講義を受けるもので、約半年間の間に11回の講座を受講しました。このオンライン講座はもちろん、全て「英語」です!30名よく頑張りました!

熊本空港での出発記念写真と到着したサンフランシスコ空港での写真をご覧ください。

stanfor e-Minamata報告会

4/10(木)5限目にstanfor e-Minamataの報告会が体育館にて実施されました。

stanfor e-Minamataは水俣高校に対する水俣市の支援事業として、昨年度より始まった事業です。9/21の開講式を皮切りに、世界が抱える国際問題をテーマとして、スタンフォード大学の専任講師や各方面の専門家であるゲストスピーカーから計11回のオールイングリッシュの授業をオンラインを中心に受講しました。

3/15の閉講式では、修了証の授与や成績優秀者の2名も発表されました。

本日の報告会では、髙木校長先生より各学年の代表者2名に修了証の授与、閉講式の中でも披露したstanfor e-Minamataの受講の様子をまとめた動画視聴、受講生2名によるパワーポイントを使用した受講内容の説明、そして成績優秀者1名の英語による代表スピーチが行われました。

どれも素晴らしい発表で、水俣高校生をはじめ、先生方、水俣市役所の方たちも感動していました!stanfor e-Minamataの受講生たちの成長を実感できた時間でした。受講生の皆さん、本当によく頑張りました!!

このstanfor e-Minamataというプログラムを水俣高校に与えてくださった水俣市に、深く感謝いたします。本当にありがとうございました。

このstanfor e-Minamataをきっかけに、水俣高校生はこれからも世界へ羽ばたきます!!

【探究活動】Stanford e-Minamata閉講式

3/15(土)、受講者30名はもちろんのこと、ナタリー専任講師をはじめ高岡水俣市長、その他多くのご来賓の方々や保護者の方々も参加していただき、Stanford -e-Minamataの閉講式が盛大に執り行われました。

9/21の開講式から本日まで計11回の受講の中で、受講生たちは毎回オールイングリッシュの授業を受講するだけでなく、毎回出題される課題に挑みました。テーマは、「環境政策」、「日米関係」、「気候変動による移住」、「起業家精神」、「環境ソリューション」、「SDGs」、「国際環境協力」など、現在の国際問題を中心に多岐に渡る内容でした。そして3/8(土)に行われた最終プレゼンテーションでは、各3名ずつのグループで、各グループで設定したテーマについてスライドを使いながら英語で発表しました。

閉講式では、成績優秀者2名も発表され、2名は成績優秀者の名にふさわしい、堂々とした素晴らしい内容の英語スピーチでした。

閉会式後は、ナタリー専任講師と受講者との交流会も行われ、受講生たちはとても充実した表情でナタリー先生との最後の時間を楽しんでいました。

30名の受講生の皆さん、半年間、本当によく頑張りました。受講に関して悩みや苦しみ、葛藤を乗り越え、大きく成長した皆さんはとても輝いていました!Stanford e-Minamataであなたたちは自分に自信を持つことができました。この経験をこれからの学校生活や、新たなステージの場で生かし、大きく羽ばたいてください!

Stanford e-Minamataという素晴らしいプログラムを水俣高校生に与えてくださった高岡水俣市長、水俣市役所の方々、そしてゲイリー教授、ナタリー専任講師、その他関係各位の皆様に心より感謝いたします。

本当にありがとうございました!

【探究活動】令和6年度 校内成果発表会

3月7日(金)、5・6限目に校内成果発表会が行われました。

今年度の成果発表会は2年生普通科・商業科の「総合的な探究の時間」、機械科・電気建築システム科の「課題研究」、ACTⅡでは慶応大学との高大連携未来塾における「SDGsデジタルアート」に取り組んだ1年生の代表が今年度、取り組んだそれぞれの成果を発表しました。機械科においては、先日卒業を迎えた卒業生が後輩のために発表に来てくれました。今年度はテーマ設定に時間をかけ、担任や副担任の先生と面談を重ね、個人または、グループでテーマ

を設定し、探究活動に入りました。約57のテーマを10教室に分かれて発表しました。これまでもご指導いただいている国立水俣病総合研究センターの丸本先生をはじめ、今年度新たに、はじまった四者連携事業におけるオンラインサ

ポートや地域の方々の手厚いご支援もあり、充実した環境の中で探究活動ができました。オーディエンスとして参加した1年生は来年の自分たちと重ねながら真剣な眼差しで集中して聴いていました。

また、50名近くの外部助言者・講評者として参加していただきました。各教室で大変貴重な感想方にコメントをいただきました。来校いただいた皆さまありがとうございました。各科とも特色を活かした成果発表会となりました。