新着情報

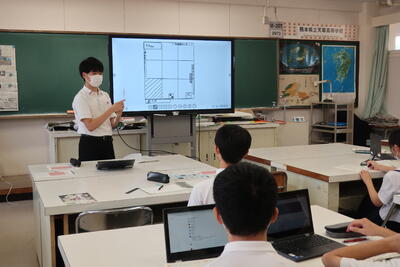

【ATⅠ】ルーブリック評価(仮評価)を実施しました。

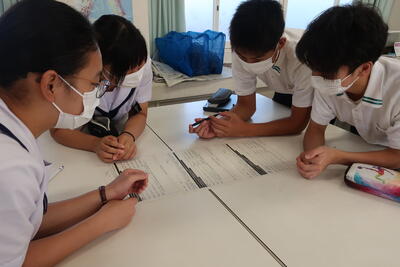

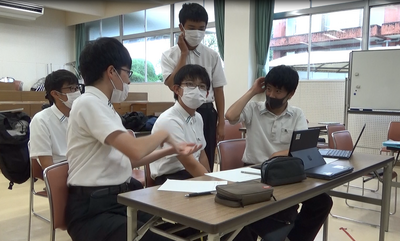

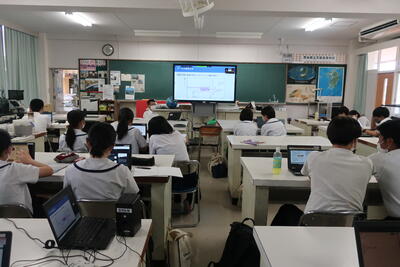

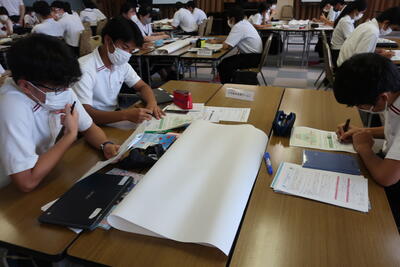

先日のASⅠに続いて、ATⅠでもルーブリックを使った仮評価を実施しました。

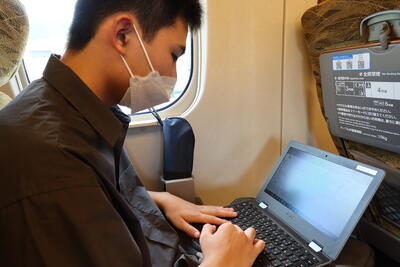

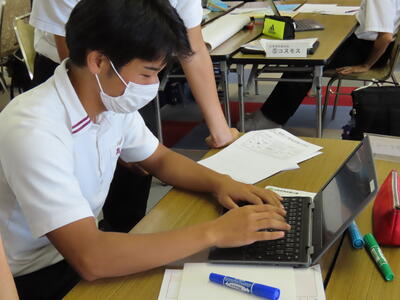

今回は一人一台端末(ChromeBook)を活用して実施しました。

これは集計を効率化し、指導方法の検討を迅速に行うための工夫です。

今後は集計データを活用して、指導の改善に努めていきます。

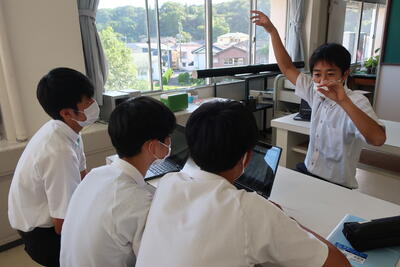

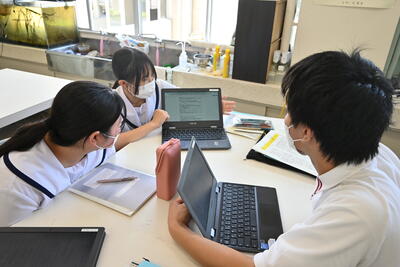

【ASⅠ】思考ツールを使った研究内容の検討

1年生が研究活動を頑張っています。

本日は思考ツールを使って考えをまとめている班がありました。

さて、しっかりまとまったのでしょうか?

今後の活動が楽しみです。

【ASⅢ】論文作成④

9月29日(木)

2学期から取り組んでいる論文作成も4回目となりました。

googleの機能であるドキュメントの共同編集を活用することで、班員全員で一つの論文を同時に作り上げています。また、担当教員も同時に編集や提案ができるので、スムーズに論文作成ができているようです。

クロームブックとデスクトップPCを駆使して論文を作成している生徒もいました。

【ASⅡ】先行研究調査⑩+⑪・ポスター作成

9月29日(木)のASⅡです。

多くの班が、実験、検証の実施を始めています。

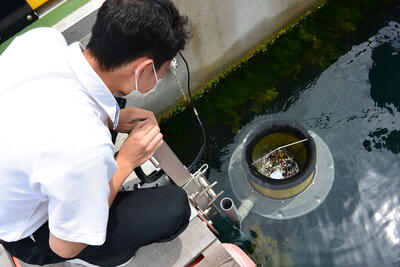

下の写真は、すりつぶしたアジやつぶ貝などをフィルターに包んで、

成分分析を行っている班の様子を写したものです。

SSH中間発表会までのASⅡの時間は残りわずか、しっかり準備をしていきましょう。

全ての班が精力的に活動しています。

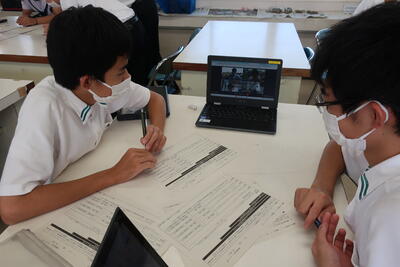

【ATⅠ】忠清大学校(韓国)との交流事業

3週連続で行われている韓国の忠清大学校との交流事業も最終回です。

本日は、各自がATⅠで研究ーマにしている内容を韓国の方々に意見を聞いてみたり、活発に交流していました。

本事業では天草市役所国際交流員の李様をはじめ、多くの方々にお世話になりました。

ありがとうございました。

【総合的な探究の時間】討論会

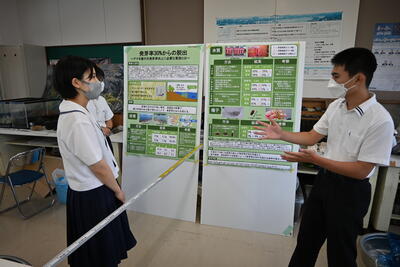

9月27日(火)3年生の総合的な探究の時間では、これまで探究してきた内容を他者と討論する時間を設けました。

天草をもっと良くするための提案を提示する班とその内容について批判する班とに分かれて討論を行いました。

先週の練習ではなかなか活発な意見が出てきませんでしたが、今回は提案を分かりやすく説明することができたり、提案に対して批判的な意見を述べたりすることのできる班もあり、盛り上がっていました。

10月からは天草をもっと良くするための提言を作成することになっています。

【ATⅠ】研究活動を進めています。

二学期から本格的に自分たちができるSDGsへの貢献を目指して活動を進めています。

本日は海岸から集めた砂の中にどのくらいプラスチックが入っているか検証している班がいたり、活発に活動していました。

これらの活動は、1年生で実施したASⅠで培った科学的研究方法を駆使していました。

【ASⅠ】ルーブリック評価(仮評価)を実施しました。

二学期から研究活動を本格的に実施している1年生ですが、今日はルーブリックを活用した仮評価を行いました。

これは、指導と評価の一体化を図った本校独自の取組です。

各班に提示された評価シートを活用し、現時点での評価がどの段階であるか検討しました。

今後は3ヵ月後に行われる本評価で、仮評価より上の段階の評価となるように活動を進めていきます。

【数科学探究Ⅱ】レポート作成

3年生の理Ⅰ選択者は、2学期から数科学探究のレポート作成を進めています。

それぞれがテーマ設定を行い、研究の動機や目的、方法や内容、結果と考察、感想と今後の課題、参考文献をまとめ、レポート形式で提出します。

モンティ・ホール問題やケプラーの法則をテーマにして研究している生徒もいました。

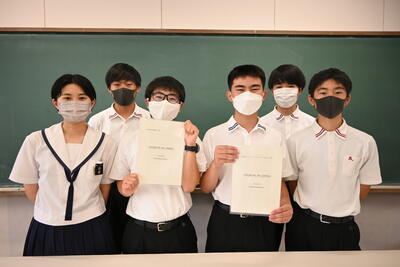

【科学部】「ST for SDGs」アワードの面接選考

2019年度に次世代賞をいただいた「STI for SDGs」アワードに今年もアマモ班が参加しました。

7月に1次選考となる応募書類をだしており、本日は2次選考となる面接選考を受けました。

久しぶりの発表で緊張していた様子でしたが、発表と質疑応答を無事に終えることができました。

名だたる有識者の方々に研究成果を聞いていただき、少しでも自分たちの考えを広めることができて良かったと思います。

次はサイエンスアゴラです。さらに多くの人たちに研究成果を広め、地球温暖化対策を推進していきます。

【科学部】苓北町富岡の砂嘴の現地調査に行きました

9/23(金)に、科学部の珪藻班が

苓北町富岡の砂嘴(さし)の現地調査に行きました。

形も成り立ちも特徴的な調査地点ですが、

この砂嘴にあるハマジンチョウの群落地は、国の天然記念物に指定されています。

今回はこの特徴的な土地にどんな秘密が隠されているのか

ボーリング調査に行ってきました。どのようなデータが得られるのか

分析が楽しみです。

【科学部】サンゴ生態調査(砂月海岸4回目)

9/23(金)に、本年度4回目のサンゴ生態調査を牛深町の砂月海岸で行いました。

今回もコドラートを使用し、前回の調査の反省を生かしつつ、サンゴの被覆率を調べています。

今後は地点を変えつつ、定期的に調査を行っていきたいと思います。

【ASⅢ】論文作成③

9月22日(木)

前週に引き続き学術論文を作成しました。

班でディスカッションをして情報共有した後に論文作成をする班もありました。

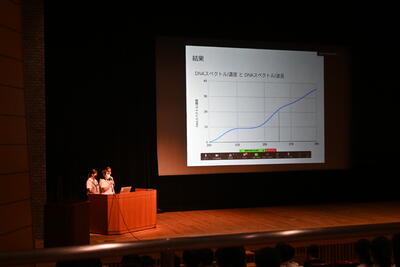

また、DNA班は崇城大学田丸先生から指導を受けながら論文を作成しました。

【ASⅡ】研究調査⑧・⑨ポスター作成

9月22日(木)のASⅡです。

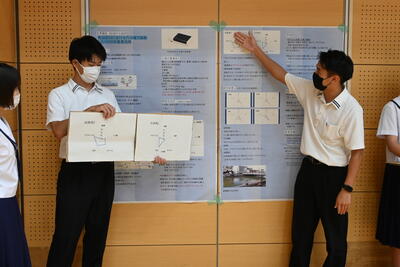

来る10月25日(火)のSSH中間発表会に向け、準備を進めています。

担当の先生と打ち合わせをしながら、検証の方法や、

研究テーマについての知識を深めています。

実際に検証に入っている班もあります。

【総合的な探究の時間】(3年生)討論会練習

9月20日(火)の総探では、討論会の練習を行いました。

A班とB班に分かれて、2年次から行ってきた研究を発表し、その内容について討論をし、批判的な意見を生み出すことが目的です。

A班の発表を聞き、B班は批判的な意見で反論し、A班はその意見に対しさらに反論しました。

根拠を持って主張したり反論したりすることができるようになることも目標の一つです。

【ATⅠ】先行事例研究

本日のATⅠは、まずはじめに、SSH研究部の方から「なぜ先行事例研究を行うのか」ということについての説明を行いました。先行事例研究を通して、自らの研究につながるヒントや方向性を見いだしていくということの確認を行いました。その後は、各班に分かれての活動を行い、様々な事例をお互いに探しその中から自分たちの研究に活かせそうな部分を見つけ出そうという姿が見られました。

【ASⅠ】研究活動講座(研究発表)

本日のASⅠは、冒頭に、課題研究アドバイザーから研究発表についての講義がありました。

講義の中では「情報Ⅰ」の内容も絡めて、情報デザインについて工夫できる点を学びました。

また、プレゼンテーションについて何を誰にどのように話すのか講義がありました。

この学びを生かして、来月の中間発表に挑みます。

講義後は各班で研究活動を行いました。

活動の中では、担当の先生とディスカッションしたり、思考をまとめるツールで考えをまとめている班がありました。

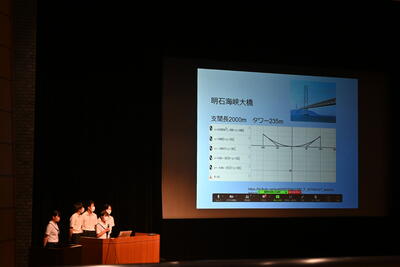

【ASⅡ】熊本保健科学大学での発表

ASⅡの化粧水班が、熊本保健科学大学で発表を行いました。

この発表イベントは、熊本サイエンスコンソーシアム(KSC)が熊本保健科学大学と高大連携や高大接続に関する協定調印式のキックホフイベントとして開催されました。

SSH5校(天草、鹿本、宇土、熊本北、第二)の発表が行われましたが、しっかりと発表することができました。

緊張したとは思いますが、この経験を次に生かしてくれると思います。

協定調印式では、北里柴三郎先生のひ孫であられる北里英郎先生による特別講演会も行われました。講演会の中では高校生へのメッセージとして、サイエンスの素晴らしさを伝えていただきました。

【ASⅡ】熊本保健科学大学での発表に向けて

明日、熊本サイエンスコンソーシアム(KSC)の関連で熊本保健科学大学で研究発表を行います。

発表するのは、ASⅡの化粧水班です。

初めての発表に緊張している人もいましたが、本番に向けてしっかりと準備をすることができました。

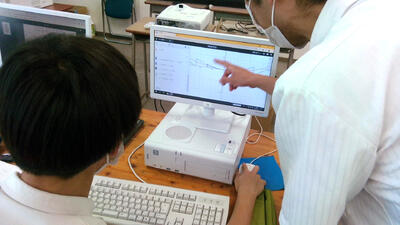

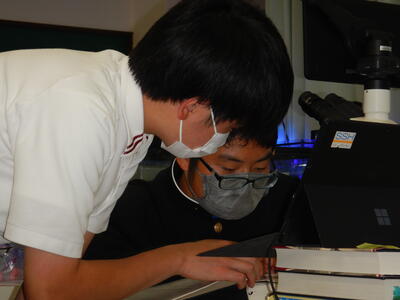

【科学部】生徒理科研究発表会に向けて

来月行われる生徒理科研究発表会で科学部が研究成果を発表します。

本日はホタル班が顧問とデータを見ながらディスカッションをしました。

ディスカッションの中で、過去の文献での研究結果との比較や昨年度のデータとの比較が検討されていました。

どんな研究発表になるのか楽しみです。

【総合的な探究の時間】(3年生)2学期の実施内容の確認と評価

9月13日(火)7限

2学期の総合的な探究の時間が始まりました。

2学期は前半で討論会、後半で提言書作成を予定しています。

本日は、2学期の流れの説明の後、生徒は班別の自己評価を行いました。

後半は来週からの討論に向けて各班で話し合いをしました。

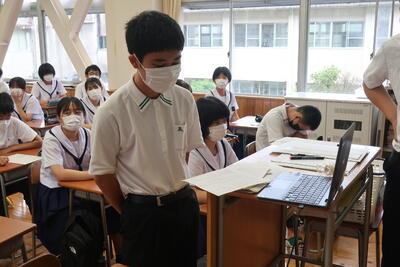

【ASⅠ】(1年生)2学期の活動開始!

9/13(火) 6・7限目

2学期のASⅠが始まりました。

先週は台風で休校になってしまったので、今週からいよいよスタートです。

まず初めにSSH研究部の上中先生より、中間発表会までのスケジュールの説明がありました。

その後、課題研究アドバイザーの宮﨑先生から、テーマや仮説の設定の仕方、研究の進め方についての説明が行われました。

説明の後は、各教室に移動し、グループでの研究活動を行いました。

まず、夏休みの課題の先行研究調査の結果を持ち寄って自分たちのテーマに生かせる内容があるか班でディスカッションをし、テーマ・仮説の設定を行いました。

10/25(火)には中間発表会(ポスターセッション)が行われるので、まずはそれに向けて準備を進めていくようです。

【ATⅠ】忠清大学校(韓国)との交流事業(第1回)

本年度から新たに忠清大学校(韓国)との交流事業が始まります。

この交流は、天草市の国際交流推進員である李 賀恩(イ・ハウン)様の御尽力により実現しました。

初回の本日は自己紹介等を行いました。

今後、計3回の事業として進めていきます。

オンラインでの交流ではありますが、多くの韓国の友人を作ってほしいと思います。

【科学部】サイエンスアゴラ2022に向けて①

11月5日(土)、6日(日)に行われるサイエンスアゴラ2022に科学部が企画出展します。

企画の名称は「海から考える地球温暖化」です。

今日は実行委員長の石原くんを中心として、発表班、対話班にわかれることや、各班の仕事内容を確認しました。

今年のテーマである「まぜて、こえて、つくりだそう」を実現するため、企画を練り上げていきたいと思います。

また、アマモ場の現状を伝えるアニメーションに登場する「アマモちゃん」の完成披露も行われました。

アニメーションはアゴラにて披露します。

サイエンスアゴラ2022は11月5日(土)、6日(日)に東京(お台場)のテレコムセンタービルで行われます。

東京周辺の皆様、是非御来場下さい。

【ASⅢ】研究論文作成が始まりました!

今年度のASクラス3年生の研究論文作成が本格的に始まりました。

先日のARP探究成果発表会での指摘も参考に論文作成に当たります。

10月末の仮提出を経て、11月半ばの本提出まで作成を進めていきます。

【ASⅡ】研究活動について、研究調査⑦

9月8日(木)ASⅡです。

各班が、研究活動を再開しています。

今日は夏季休業中の課題としていた先行研究調査を班内で発表しあい、各自が得た情報を共有していました。

その情報をもとに、各班が研究テーマや仮説、研究計画を検討していました。

10月25日(火)の中間発表会が楽しみです。

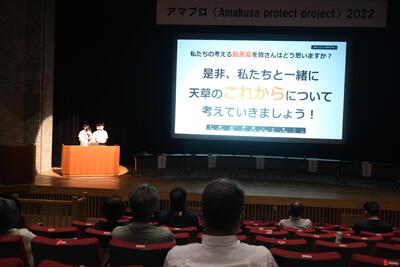

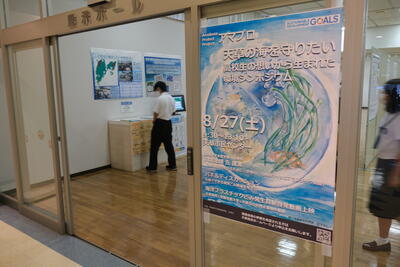

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2022)を開催しました

今年度の環境シンポジウム(アマプロ2022)を天草市と共催で実施しました。

今年のテーマは「海洋ごみの削減」です。

先日参加したアジア・太平洋水サミットで宣言した「海ゴミゼロ宣言」から続く、海ゴミ削減の取組となっています。

多くの方々に参加いただき、地域の方々と海ゴミ削減に関して考える機会となりました。

【開会】

【講演:長崎大学水産学部 八木先生】

【研究発表】

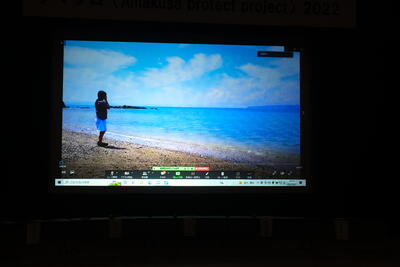

【海ゴミ削減動画】 ※天草高校生が京都芸術大学及び天草市と作成した動画

【パネルディスカッション】

パネラー

・天草高校科学部 ・天草高校科学部OB・OG(古田さん、濱くん)

・天草市 馬場市長 ・天草市脱プラスチック推進協議会 明瀬会長

・天草青年会議所 吉田理事長

↑パネルディスカッションの司会進行も科学部員が行いました。

【展示発表】

実施に関して、天草市を始め多くの方々の御協力をいただきました。

誠にありがとうございました。

次年度開催も予定しております。

さらに良いシンポジウムとするべく部員一同頑張ります。

【ASⅡ】京都大学附属施設(熊本サンクチュアリ)研修

8月25日と26日に2年ASクラスを2班に分けて、京都大学付属施設である熊本サンクチュアリで研修を行いました。

宇城市にあるこの施設では、絶滅が危惧されているチンパンジーとボノボを飼育しながら、自然の生息地での暮らしを保全すること、生物多様性の維持を目的とした基礎研究が行われています。

初めは、チンパンジーやボノボが発する鳴き声や檻を叩く音に対して驚いていた生徒達でしたが、鳴き声の種類や行動の意味を教えていただくと次第に探究心が芽生え、彼らが直面している問題の深刻さを考えるようになっていました。

↑上の2枚の写真は、森村特定准教授から提供していただきました。

午後は京都大学の平田教授にリモートで講義をしていただきました。チンパンジーとボノボの違い、類人猿とヒトの違いなどを教えていただきました。チンパンジーやボノボの行動を観察すると、ヒトと似ている所もあれば決定的に違う所もある...。調べれば調べるほど新しい発見があり、非常に興味深い分野でした。

「人間が希少動物を動物園で飼育することは、全生物にとって幸せなことか?」

今を生きるすべての人で考えていかないといけない課題だと認識させられる研修となりました。

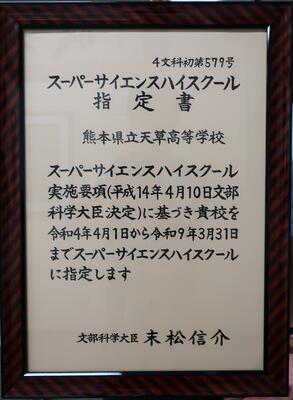

【SSH】2期の指定書が届きました。

4月から始まったSSHの2期目が始まっています。

今日はSSH2期の指定書が文部科学省から届きました。

2期の指定は令和9年3月31日までです。

この期間に世界の多くの人にSSHの成果を広げ、地域貢献に努めていきたいと思います。

多くの方々の御尽力を賜ることと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2022)に向けて

いよいよ間近に迫ってきたアマプロ2022です。

本日は実行委員長を含む3名の科学部員2年生が校長先生に挨拶の依頼を行いました。

校長先生からは「海洋プラスチック問題は世界的にも大きな問題である。若者から積極的に発信できるように頑張って欲しい。」との激励をいただきました。

至らぬ点もあるかもしれませんが、多くの方の参加をお待ちしております。

(現時点で、参加登録が少ないのが現状です。)

参加登録はこちらです。

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/amapro

【科学部】SOLA2022 地球温暖化防止サミットで最優秀賞!

8月18日(木)に渋谷教育学園主催のSOLA2022 地球温暖化防止サミットに参加しました。

地球温暖化を防ぐために高校生にできることを考えるイベントで、

午前は京都大学の宇佐美誠教授の基調講演やオンライン研究発表、

午後はグループディスカッションと社会に対する提言の作成が行われました。

本校からは、研究発表の部で「アマモ・海水準」班の1年生が、

アマモを活用した地球温暖化対策について研究発表を行い、

見事最優秀賞を頂きました。

グループディスカッションでは、東京や岐阜の高校生と活発な意見交換が行われ、

高校生が考えたアイディアに対して、宇佐美教授や岩波書店の方からアドバイスをいただくことができました。

天草高校科学部では、8月27日(土)に開催される環境シンポジウムの企画・運営をしており、

今後の活動に活かすことのできる貴重な経験をすることができました。

【ASⅡ】熊本研修(最終日)

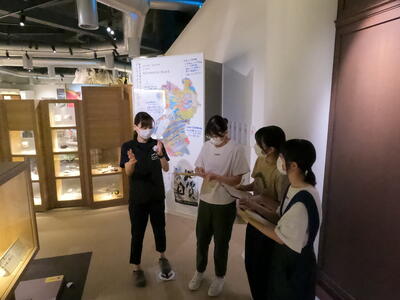

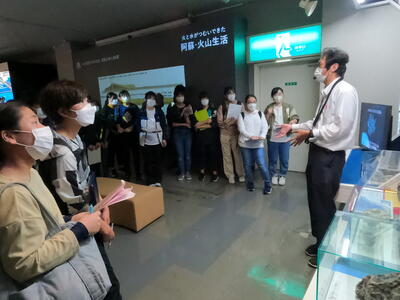

熊本研修最終日となる今日は「自分が持つ知識と結びつけながら研修を受けること」「浮かんだ疑問を解決すること」を意識して臨みました。

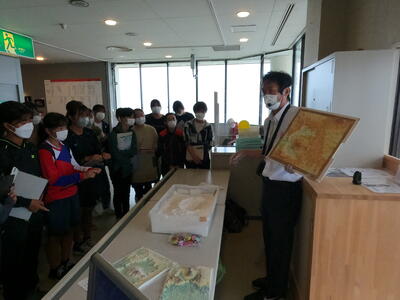

午前中は熊本博物館に行き、動物・植物・地質コースに別れて学芸員の方から説明をしていただきました。

説明を聞いたあとは、お互いに学んだ内容を教え合いながら博物館を観覧しました。

学芸員の方からの説明

学んだことの教え合い

自身の課題研究の相談

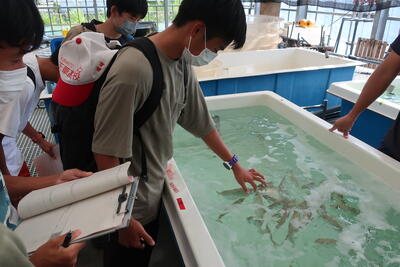

午後は上天草の水産研究センターを訪れ、私たちが住んでいる天草を取り巻く海の現状について学びました。

海洋環境調査を実際に体験させていただいたり、魚類の識別方法を教えていただいたりしました。

この3日間の熊本研修を終え、科学的な知識はもちろん、研究していく上で大切な心構えや聞く人に興味を持ってもらう説明の仕方など、生徒たちは様々な学びを得たようです。この学びを今後のASⅡでの課題研究にも生かしてくれることでしょう。

今回お世話になった施設及び先生方に感謝申し上げます。

【ASⅡ】熊本研修(2日目)

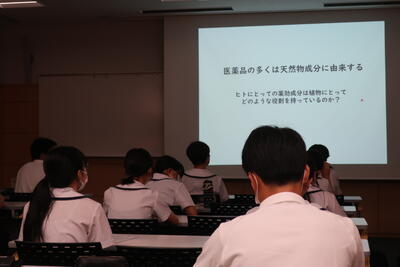

熊本研修2日目は熊本大学薬学部での研修です。

午前中は熊本大学特任准教授の和田先生から、「医薬品と健康食品ができるまで」という講義をしていただきました。

身近な医薬品が何に由来するのかや健康食品の分類など、ご自身の体験や学生が取り組んでいる研究内容を交えながら説明していただきました。

講義の合間に講義棟内の薬草の展示コーナーを見学しました。見たこともない薬草が多数展示してあり勉強になりました。

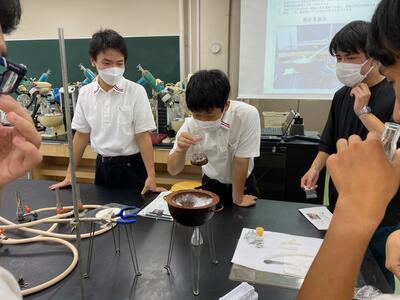

午後は和田先生の研究室の学生さんにも協力していただきながら、実験を行いました。

下の写真は、クスノキの葉から樟脳(しょうのう)を取り出す実験です。

下の写真は、ポリフェノールと抗酸化活性の測定をする実験です。お茶やジュースなどに含まれる成分を比較しました。

実験の合間には、自身の課題研究(ASⅡ)について相談する姿も見られました。

研修でより多くのことを学ぼうとする姿勢が見られました。

お世話になった方々との集合写真です。

そして夜は昨日と同様、ホテルでのリモート発表会で学んだ内容を共有しました。

明日はいよいよ研修最終日。熊本博物館と県水産研究センターにお邪魔します。

【ASⅡ】熊本研修(Ⅰ日目)

ASⅡの熊本研修がスタートしました。研修は2泊3日(8/17〜8/19)の予定です。

1日目の今日は阿蘇火山博物館を訪れ、火山の形成過程や火山がもたらす人への被害と恩恵について学びました。

その他にも、地震や生態系の破壊に関するお話も聞くことができ、自然を捉える上で大切な視点を獲得できました。

研修後は各自、ホテルの部屋で研修の内容をまとめたスライドを作成し、オンライン発表会を実施しました。

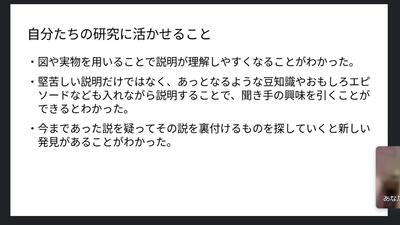

自分たちの課題研究に活かせるところはないかを考えながらしっかり研修を受けられたようです。

下の写真は作成したスライドの一部です。

明日は熊本大学薬学部での研修です。どんな学びができるか楽しみです。

【3年生総合的な探究の時間】海洋プラスチックごみ発生抑制動画のナレーション収録

8月8日(月)11:00から本校視聴覚室で、3年生総探の研究班(研究テーマ:「海洋ごみ削減のために」)の二人がナレーションの録音を行いました。

今回の動画作成は、この研究班が天草市役所に企画・提案後、京都芸術大学の吉田教授と共同で作成しているものです。動画の作成は、天草高校生のイメージを元に、主に京都芸術大学の先生と生徒たちが作成しています。動画は3種類作成されており、そのうちの2種類の動画のナレーションを吹き込みました。

初めてのナレーションの吹き込みでしたが、京都芸術大学の方からのアドバイスを受け、動画に合わせて音声を録音しました。この動画は8月27日(土)に開催されるSDGsシンポジウムでお披露目されます。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート③(最終)

昨日に引き続き、SSH生徒研究発表会に参加しています。

午前中は代表校6校の発表でした。

本校代表の生徒たちは、代表校発表の前に午後に行うポスター発表の改善のための打合せをしていました。

「少しでも良い発表にしよう。」との思いが読み取れる一場面でした。

今回の発表会を通じて、多くのことを学んでいました。次の3点はオンラインミーティングで出てきた意見です。

・データ量を増やし、統計解析を行うことで結論の信頼度が上がる。

・自分の研究の新規性(オリジナリティ)をしっかり示さなければならない。

・1回目の実験や調査から生まれた疑問をもとに、2回目の実験や調査を行うことで最終的な結論に深みが出る。

この学びを同級生や後輩たちに伝えて、天草高校の研究活動のレベルアップに貢献してほしいと思います。

<打合せの様子>

<ポスター発表>

他校の発表も聞いて、参考にしました。

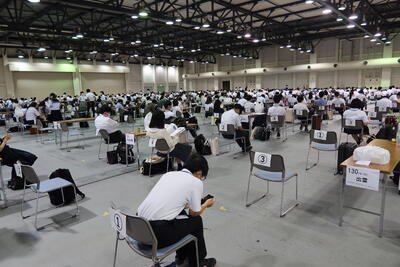

<大会の様子>

全体会会場(座席が指定してあり、椅子は1m以上離れています。)

ポスター発表会場(パーティションとチェーンで人との間隔を1m以上にしています。)

昼食会場(同じ方向を向き、黙食しました。)

【科学部】SSH生徒研究発表会の様子を視聴しました

地学室で活動をしている科学部を覗いてみると、神戸で行われているSSH生徒研究発表会のオンライン配信を視聴していました。

この大会には3年ASクラスの代表3名が参加しています。

全国の選び抜かれた研究発表や質疑応答の場面を見て、レベルの高さを痛感すると同時に、発表者が自分と同じ高校生だということを認識し、自分たちの研究ももっと高めたいと気持ちを新たにしたようでした。

この配信を家庭で視聴した生徒もいたと思います。内容だけでなく、話すスピードや目線の配り方など、発表者として大切な「伝え方」を学び取ってくれていたら嬉しいです。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート<番外編>

SSH生徒研究発表会で思いがけない出会いがありました!

本校は数年前から沖縄県立向陽高等学校とオンラインで交流を続けています。

その向陽高校の発表を聞きに行ったところ、オンライン交流に参加した生徒さんと対面することができました。

思いがけない出会いに喜んだ後、両校の発表を聞きあい、対面での交流を深めました。

良い思い出ができた発表会となりました。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート②

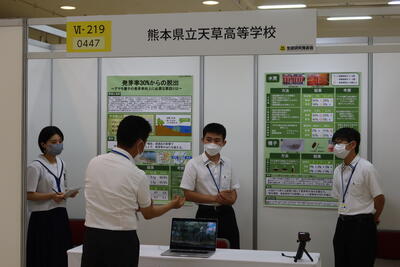

いよいよ発表会が始まりました!

本日は終日ポスター発表が行われました。

代表の3人は3時間半余りのポスター発表時間の間、ずっと立ったままで発表し続けました。

審査では厳しい質問も受けましたが、自分たちの考えを精一杯伝えることができました。

発表の合間には改善策を検討し、発表を重ねる度により伝わる発表へと進化させていました。

宿舎に帰ってからのオンラインミーティングでは、今後につながる反省点が多く出されました。

明日も行われるポスター発表での改善が楽しみです。

↑役割分担して、質問内容をメモして記録に残しています。

↑本来は3人で分担して発表していますが、1人でも発表できるようにして複数人に同時に発表しています。

↑ドローンやGoProを使って撮影した天草の海を、発表資料として動画で紹介しました!

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート①

ASクラス3年生の3人が学校代表として、神戸国際展示場で実施される「SSH生徒研究発表会」に参加します。

本日は移動日で8時に本渡バスセンターを出発し、熊本駅から新幹線で神戸に向かいました。

新幹線内でも研究発表に活かせる文献がないか探す様子が見られ、代表生徒の参加にかける意気込みが感じられました。

宿舎についてからは、感染対策のためオンラインでの最終打合せを行いました。

さぁ、明日は本番です。どんな発表を見せてくれるのでしょうか?楽しみです!

【ASⅢ】サイエンスインターハイ@SOJO

2022年度 RENS 企画 第12回公開セミナー サイエンスインターハイ@SOJO

主催:崇城大学 ナノ領域研究教育推進委員会

7月31日(日)に課題研究発表会が行われ、本校はオンラインによるポスター発表に参加しました。

午前中はポスター発表を行い、午後は口頭発表と講演会を視聴しました。

3年生のASクラス全班が参加する課題研究発表会は今回が最後となりました。これまでの研究の成果を発表し、今後の研究論文作成につながる良い機会となりました。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会に向けて

8月3,4日に行われるSSH生徒研究発表会での発表に向けて、学校代表の3人が練習をしていました。

今回の発表は感染対策を万全に取っており、ポスター見学者との距離が1.3m離れています。

今回の練習では、このことも考慮に入れて、「どうすれば相手に上手く伝わるか。」を協議しました。

【科学部】コドラート法を使ったサンゴ密度の解析

先日行った砂月海岸での調査で使用したコドラート法の解析作業が行われていました。

大型提示装置を活用し、サンゴの被覆面積を算出しようとしていました。

結果が楽しみです。

【科学部】サンゴ生態調査(砂月海岸3回目)

牛深の砂月海岸でのサンゴ調査も3回目となりました。

今回は調査場所を東海岸から西海岸に移して、サンゴの分布を調査しました。

調査では自作したコドラートを使用した方形区法 (コドラート 法)による 調査を行いました。

コドラートとは正方形の枠であり、枠内のサンゴの分布からサンゴの密度を調査しました。

コドラート法は陸上の植生調査に活用される方法ですが、サンゴ礁の調査にも応用されており、今回実施しました。

詳しい密度は数回調査を行ってみないとわかりませんが、密度は高いようでした。

今後の報告に御期待ください。

↑一番右の生徒が持っているのが、自作したコドラートです。

今回も調査後にゴミ拾いを行いました。

調査地点は人があまり来ない場所だったので、漂着ゴミが多く放置されていました。

少しは環境美化に貢献できたと思います。

【科学部】アマモ生態調査(楠浦2回目)

アマモの生態調査を行いました。

今の時期は水温が上昇してアマモが減少します。

今回の調査では、比較的深い部分にアマモが繁茂していることが観察できました。

水温の上昇が小さい深い部分で生き延びているようです。

アマモのしたたかな生存戦略を観察することができました。

【天草宝島起業塾高校生コース】前期

7月22日(金)より天草市民センターで「天草宝島起業塾高校生コース」が始まりました。

本校からは2年生3チーム、1年生1チームの計4チームが参加しています。

今日は開講式の後、「ビジネスアイデアの発想について」、「なぜ起業なのか」や「顧客への価値提案」について講義を受けたり、グループワークで自分たちのミッションや価値提案キャンバスについて考えました。

【ASⅡ】粘土鉱物を探して

2年ASクラスのある班が粘土鉱物を探して富岡の海岸を調査しました。

文献調査の結果、富岡の海岸にあることは分かっていたのですが、見つけることはできませんでした。

再度詳しく文献調査を行って、リトライしてみたいと思います。

この班は粘土鉱物を古代の奈良やローマで行われていた手法で何かに活用するようです。

さて、何に活用するのでしょうか?

続編をお楽しみに。

【総合的な探究の時間】海洋ごみの実地調査

海洋ごみの現状と削減について研究している3年生が実地調査を行いました。

今回の実地調査は京都芸術大学の吉田 准教授の御協力の下、実施されました。

吉田教授の研究室では、漁港に海洋ごみ自動回収機「シービン」を設置されており、このシービンが回収したゴミについて調査を行いました。

ゴミの種類が偏っていたことなど、多くの気づきがあったので今後の研究に生かしていきたいと思います。

【ASⅡ】ARP探究成果発表会を終えて

7月14日(木)のASⅡです。

一昨日(7月12日(火))の発表会で出た質問と回答について、

グーグルのドキュメントの共同編集機能を用いて班ごとにまとめました。

その後、先行研究や論文の調査を行いながら、

仮説の再検討を行いました。

【SSH】ARP探究成果発表会

ARP探究成果発表会が市民センターで実施されました。

本発表会は昨年度までは「ASⅢ研究成果発表会」との名称で行われていたものです。

今年度からの名称変更の理由は、発表者がASⅢだけでなく3年生全生徒に拡大したからです。

3年ASクラス生徒を含めた3年生は昨年度から進めてきた課題研究の成果を発表しました。

久しぶりの市民センターでの発表で大人数の前での発表に緊張しましたが、精一杯研究成果を発表しました。

発表後の質疑応答では多くの指摘をいただきました。

今後はその指摘を糧として、さらに研究を充実させていきたいと思います。

【科学部】茂木根海岸の干潟での試料採取

1年生の海水準班5名が茂木根海岸で試料を採取しました。

シンウォールチューブを活用して、初めて採取しました。

思ったよりも堆積物の粒径が粗く、開始当初は上手くいきませんでした。

しかし、現場で議論し改良を加えた結果、無事に採取することができました。

※シンウォールチューブは株式会社マルタニ試工 様から無料で貸していただきました。

マルタニ試工 様ありがとうございました。

【科学部】オリジナルエコバックを作成しました。

先日参加したアジア・太平洋水サミットで、海ごみゼロを宣言しました。

具体的には「ごみを拾う、捨てない、繰り返し使えるものを選びます。」です。

その一環として、3年生女子部員有志がオリジナルエコバックを作成しました。

今後科学部で活用し、海ゴミゼロに貢献します。

【ASⅡ・Ⅲ】発表会役員事前打ち合わせ

放課後、来週の発表会に向けて事前打ち合わせを行いました。

この発表会では、2,3年ASクラスの生徒たちが役員として会を運営します。

打合せはステージ発表部門とポスター発表部門に分かれ、3年生が主導して打合せを進めていました。

【ASⅢ】ASⅢ研究成果発表会に向けて

7月7日(木)のASⅢです。

12日(火)に行われる研究成果発表会に向けて研究資料をまとめました。

また、発表練習や、ASⅡの研究発表に対するアドバイスを行うなど、精力的に活動を行いました。

来週の発表に向けて、最後の詰めの作業です。

【ASⅡ】ポスター作成・予行練習

7月7日(木)ASⅡです。

発表会に向けてポスターの作成を行っています。

「研究背景と目的」、「仮説」、「研究方法」について、

および「今後行う予定の実験」についての内容をまとめました。

来週の火曜日はポスターセッションです。準備を入念にしていきましょう!

【総合的な探究の時間】発表会に向けて

来週は発表会です。

今日は3年生が発表準備をしていました。

1年前からの研究成果を初めて地域の方々に披露します。

各班、入念に準備を進めていました。

【ASⅢ】ARP探究成果発表会打ち合わせ

7月3日(日)10:00から天草市民センターにて、ARP探究成果発表会の打ち合わせを行いました。

体育館に設置するパネルの組み立て方をレクチャーしていただきました。当日スムーズに準備ができるように組み立ての動画を撮影し、組み立てる際の注意点等をまとめ、準備する生徒たちと共有する予定です。

ARP探究成果発表会の参加申し込みを受付中です。7月10日(日)までに下記URLからお申し込みください。

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSHpresentation

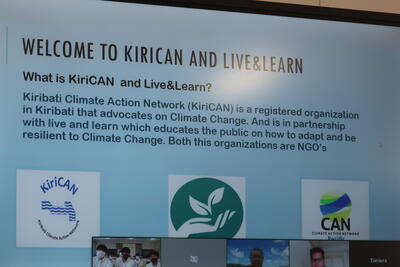

【科学部】キリバスとのオンライン交流

キリバスとのオンライン交流を実施しました。

今回はキリバスのNPOで地球温暖化対策に取り組む「KIRICAN」の活動紹介と今後の連携について協議しました。

前回の交流後にキリバスには「リュウキュウアマモ」が生育していることが分かりました。

今後は、このアマモの栽培について連携していくことになりました。

天草での研究成果が世界の役に立とうとしています!

【科学部】楠浦でのアマモ調査

定期的に行っているアマモの生態調査を楠浦町で実施しました。

波が立つと泥が舞い上がって日光が遮られる悪条件のもとですが、順調に生育していました。

今後も定期的に調査を実施していきます。

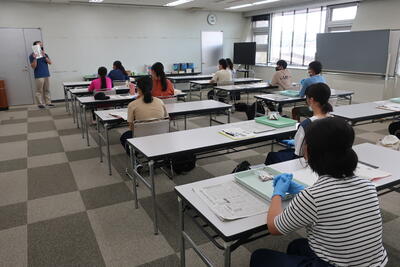

【SSH職員研修②】情報(数値データ)収集の指導・課題研究における評価

6月28日(火)

2回目のSSH職員研修を行いました。今回は、情報収集の指導と課題研究における評価についての研修を実施しました。

SSH研究主任からデータ収集の指導について、データ収集に関する指導例報告とAS・ATで行う評価の説明がありました。その後、SSH研究部員によるロールプレイを見て、実際に評価シートを用いて評価をしました。各自の評価を共有したあとは、今後どのような助言をすれば課題研究が深まっていくのかを議論しました。

【ASⅢ】ARP探究成果発表会に向けて

6月23日(木)

7月12日(火)に予定されている天草高校スーパーサイエンスハイスクールARP探究成果発表会に向けて、各班データ収集やポスター・スライド作成を行いました。崇城大学の田丸先生が来校され、アドバイスも頂きました。

【ASⅡ】先行研究調査⑨

久しぶりのASⅡです。

本日も先行研究調査を行い、研究テーマの選定を行っていました。

崇城大学の田丸先生も来ていただき、研究テーマの選定のために激しい議論を繰り広げていました。

研究テーマが徐々に決まりつつあります。

詳しくは7月12日に実施する「ARP探究成果発表会」にて発表します。

ぜひ御来場ください。

【ASⅡ】天草サイエンスアカデミーに向けて

本年度も夏休みに天草サイエンスアカデミーを開催します!

本日は昨年度行った3年生から、今年度行う2年生に対して開催に当たってのアドバイスがありました。

3年生は自分たちの反省を踏まえ、よりよいアカデミーとなるように失敗談も踏まえてアドバイスしていました。

2年生は先輩たちのアドバイスを踏まえて、よりよいアカデミーにしてくれると思います。

御期待ください!

【総合的な探究の時間】(3年生)ゴール別発表会

6月21日(火)7限

3年生1,2,3,5,6組の総探では、SDGsを達成するために2年次から課題研究を行っています。

今日は全班の40班がゴール別にポスター発表を行いました。発表後はポスターや発表の改善を行いました。

【ATⅠ】研究テーマ(ゴール、ターゲット)選定

先週までSDGsについての理解を深めてきた2年生。

今週からは来年7月まで行う研究のテーマを決め、テーマに関連するSDGsのゴールやターゲットを選定していきます。

選定の際には、先生方と活発に意見交換する姿が多くの場所で見られました。

今学期末には同じゴールへの貢献を目指す人と班を編成します。

さて、今年の2年生は未来の天草のためにどのゴールへの貢献を目指すのでしょうか?

楽しみです!

【ASⅠ】天草学連続講義⑧

本日が天草学連続講義の最終回となります。

最終回は九州大学理学部附属天草臨海実験所の新垣先生からの講義です。

新垣先生は海洋生態学が御専門です。

講義では、天草各地で撮られた海洋生物の写真を交えて、多様な生物の生態を教えていただきました。

日頃、目にしている海にも知らないことがたくさんあることが分かり、海への興味関心が高まりました。

新垣先生、ありがとうございました。

【数科学探究Ⅱ】缶詰の形の考察

6月21日(火)

3年生の数探では、日常にあるものを数学的に考察することを目的に、今回は缶詰を題材にしています。

「缶詰の容積が一定のとき、表面積を最小にする方法を数学的に説明できるようになる。」ことが今回の目標です。

生徒たちは各々で缶詰を持参し、缶詰の蓋の円の中心をさがしたり、缶詰を測定したりして、体積や表面積を求めていました。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

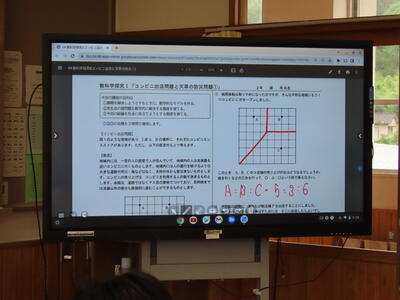

【数探Ⅰ】コンビニ出店問題と天草の防災問題①

6月21日(火)の数科学探究Ⅰでは限定された地域にコンビニを出店する際にどこに出店すると一番売り上げが良くなるかということを考えました。生徒たちはワークシートに作図などを行いながら、この問題を数学的に考察しました。

【天草宝島起業塾高校生コース】

6月20日(月)16:30より天草市役所で開催されたミニ起業塾に参加しました。

ミニ起業塾とは天草市と京都大学経営管理大学院が主催する天草宝島起業塾高校生コースの事前講義です。

本年度、天草高校からは4チーム18名がこの起業塾に参加します。

本日のミニ起業塾では、生徒たちは講義を受けた後に天草について分析し、そこからビジネスのタネになるものを探し、チーム毎に発表を行いました。各チームとも高校生ならではの視点から考え、興味深い内容を発表していました。

【科学部】環境シンポジウムの開催に向けて

本年度も環境シンポジウムを開催します。

8月27日の開催予定です。

本日は実行委員長を中心にシンポジウムの最終案を立てていました。

天草の環境保全のために少しでも貢献できることを目指し、昨年度よりも良いシンポジウムにしていきます。

御期待ください。

【総合的な探究の時間】銀天街での研究発表

3年生の有志が銀天街で研究発表を行いました。

当日は「まちはみんなの遊園地in銀天街」のイベントの1つとして、幼児や小学生に対して知育ゲームを行いました。

「楽しみながら学べる。」を目標に各班が試行錯誤したゲームが行われていました。

ゲームに参加した小学生からは「楽しかったし、鯛を英語で何と言うのかわかった。」との感想がもらえました。

楽しみながら、学んでくれたようです。

※画像に小学生が写っておりますが、保護者の承諾を得て掲載しております。

【ASⅠ】SSH熊本大学研修

本年度から始まったSSH2期目では、新しく1年生対象に「SSH熊本大学研修」が実施されます。

この研修では熊本大学の各学部およびセンター(文学部、教育学部、法学部、理学部、工学部、医学部、薬学部、くまもと水循環・減災研究教育センター)の先生方からの講義を受け、研究手法や心構えを学びます。

1年生は希望する学部やセンターの講義を受け、研究手法や心構えに加え、面白さや意義についても学んでいました。

午後からは大学内の研究施設で研修を行い、高度な機器を使った研究手法について学びました。

1年生は今後、これらの学びを参考に自分たちの研究活動を行っていきます。

<工学部:都市デザインの手法>

<医学部保健学科:VRゴーグルを活用したバーチャル看護実習>

<薬学部:カイコからの有効成分の抽出>

<くまもと水循環・減災研究センター:海洋プランクトン採取実習>

<午後:研究施設研修>

熊本大学の先生方、お忙しい中に丁寧に対応していただき、誠にありがとうございました。

【科学部】環境大臣に提言書を手渡しました。

科学部アマモ班のメンバーが日本版気候若者会議で作成した提言書を山口環境大臣に手渡しました。

詳しくは以下のHPをご覧ください。

https://youthclimateconference.jp/

【ASⅡ】先行研究調査⑧+研究テーマ決定

6月9日(木)のASⅡです。

引き続き、各班が先行研究調査を行っています。

班のメンバーはおおよそ固まり、今日から班専用のクラスルームもできる予定です。

研究テーマが決まった班から、研究計画を立案していきます。

研究のために使用する実験器具を試しに使ったり、

3年生の先輩から研究内容を引き継いでいる班もありました。

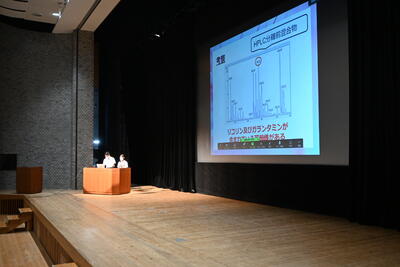

【ASⅢ】崇城大学での成分分析実習

ASⅢのゼオライト班、毒草班、環境DNA班、精油班が崇城大学で成分分析実習を行いました。

崇城大学ナノサイエンス学科の田丸先生と井野川先生ならびに生物生命学科の長濱先生の指導の下、今までに精製や抽出したサンプルについて大学の施設(中には数億するものもありました!)を使って成分を分析しました。

予想した結果が出なかった班もありましたが、それも科学研究の成果の一つであることを学んでいました。

田丸先生から「いらない情報はあってもいい。でも、必要な情報が無いと困る。だから、何でもメモしておこう。」という御指導がありました。

今後の研究や指導に役立てていきたいと思います。

<ゼオライト班>

<毒草班>

<環境DNA班>

<精油班>

田丸先生、井野川先生、長濱先生をはじめナノサイエンス学科の皆さん、ありがとうございました。

【科学部】ホタルの生態調査(京都市)

昨日参加したホタル研究会にて教えていただいたホタルの生息地で生態調査を実施しました。

調査で感じたことは、街中でも自然が豊かに残されており、ホタルの生育に適する環境が保全されていることです。

古都京都にて、都市(人間社会)と自然の共存の良いお手本を見ることができました。

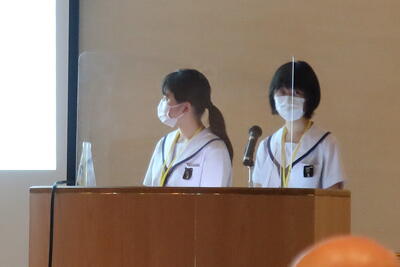

【科学部】全国ホタル研究会での発表を終えて

科学部では必ず発表後の反省会を顧問と行います。

会では発表の様子を録画したビデオを見ながら、発表での話し方や発表資料について改善点を考えます。

加えて、今後の研究方針についても議論します。

反省会のやり取りで発表した2人から的確な反省と明確な方針が出されました。

今後の飛躍が期待できそうです。

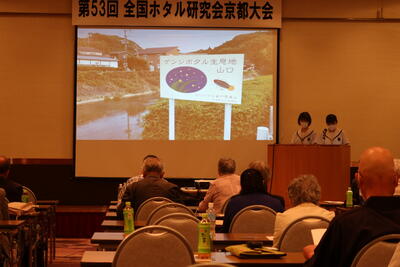

【科学部】全国ホタル研究会で発表しました。

科学部ホタル班が「第53回全国ホタル研究会京都大会」で研究発表を行いました。

以前から、全国ホタル研究会には科学部の先輩も大変お世話になっていました。

今年度は研究発表会に参加させていただきました。

発表題目は「天草に生息するゲンジボタルの発光周期について」です。

発表では1年生から継続している研究を天草ホタルの分布や保全活動を交えながら、多くのホタル研究者の方々に聞いていただきました。

発表後の質疑応答や会終了後には、今後の研究の力になる助言や励ましをいただきました。

発表会での多くの学びを今後の研究活動に生かしていきます。

全国ホタル研究会の皆様、誠にありがとうございました。

ホタル研究会の方々との記念写真(撮影時のみマスクを外しました。)

【科学部】アマモ生態調査(令和4年度3回目)

今年度3回目のアマモ生態調査を実施しました。

今回はウェットスーツを着てアマモが沖のどこまで繁茂しているのか調査しました。

その結果、岸から約40m程度までアマモが繁茂していました。

今年度も順調にアマモが増えているようです。

【ASⅢ】7月の発表会に向けて②

6月7日(火)にASⅢの精油班、環境DNA班、ゼオライト班、毒草班の4班が崇城大学を訪問します。

その事前指導のため、6月2日(金)のASⅢでは、崇城大学教授田丸先生に来校していただきました。

6月7日(火)は、崇城大学で、成分分析等の実験を行う予定です。

また、ASⅢのそれぞれの担当教員とのディスカッションも盛んに行われています。建築班は国内の吊橋の分析をはじめ、

desmosという計算アプリを使い吊橋の構造の数値データを収集しています。

精油班も担当教員とディスカッションをして今後の研究の方向性を話し合いました。

7月の成果発表会では、豊富なデータをもとにこれまでの研究をまとめ、天草の課題解決を地域に向けて提案できるようにがんばります。

【ASⅡ】先行研究調査⑥⑦

6月2日(木)のASⅡです。

先行研究調査を継続して行っています。

JStageの論文を調べ、研究の方向性を模索しています。

研究テーマの設定、研究の背景と目的、研究に対する仮説、研究方法について調べています。

教育実習生も加わって、職員と議論しながら研究テーマや方法をして検討しました。

崇城大学 工学部 ナノサイエンス学科 田丸先生にも来ていただき、

生徒の相談にも乗っていただきました。

また、今日は研究のためのノート、RESEARCH LABO BOOKが配られました。

今後の活動で有効活用してくれることと思います。

【科学部】日本版気候若者会議に参加しました。

科学部アマモ班の6人が「日本版気候若者会議2022」に参加しました。

この会議は3月12日から4月24日までにオンライン形式で5回開催されました。

会議では有識者の講義を受けたり、各省庁や政党、各種団体への気候変動対策に関する提言を全国の高校生と話し合いました。

会議で話し合った内容は提言書にまとめられ、一部にアマモ班の意見が採用されています。

提言書は東京の学生を中心として各種団体へ手渡されています。

詳しくは以下のURLを御覧ください。

https://youthclimateconference.jp/

下の写真は会議で作成した提言書を持った参加メンバーを写したものです。

天草で行われた研究を根拠として、世界をより良く変える取組が行われようとしています!

【ATⅠ】天草市のSDGsに関する取り組みについて

5月31日(火)7限のATⅠです。

今日のATⅠは天草市役所の泉様より天草市のSDGsに関する取り組みついて講演を行っていただきました。

講演のなかでは、天草市として他の組織との連携を積極的に図っていること、その一環として本校とも連携していること、天草市が令和4年度の重点課題として設定していること等について説明がなされました。生徒たちにとっては前回のATⅠの時間に学んだ天草市のSDGs推進計画についてより詳しくその取り組みについて理解を深める貴重な機会となりました。

【ASⅠ】天草学連続講義⑤⑥

1年生のASⅠでは天草学連続講義の第5回と6回が行われました。

第5回の講師はクリエーション WEB PLANING 代表の深川様でした。

第6回の講師は天草市役所 観光文化部文化課 世界遺産・キリシタン資料館係

参事の中山様でした。

生徒は、深川様の話を通し、天草の車エビの養殖の状況や、

コロナ渦で苦境に見舞われる天草の水産業を盛り立てるための取組について知ることができました。

また、中山様の話では、弾圧されながらも天草でキリスト教の信仰を守り続けた人々の歴史や、

限られた土地を有効活用し、独特の景観を保った崎津集落について学びました。

【総合的な探究の時間】ポスター作成

5月31日(火)の3年生総探では、6月21日(火)に予定されている校内の「ゴール別発表会」に向けてポスターを作成しました。

昨年度からSDGsのゴールを達成するために研究してきたことをポスターにまとめ発表します。

一部の班はデータの収集を行っていました。下の写真は校内のゴミ分別の状況を調査している様子です。

【数探Ⅱ】レポート発表会

5月31日(火)3限目の数科学探究Ⅱでは、前回までに集めたデータ等から

天草市への提案をまとめたレポートを作成し、グループ内での発表を行いました。

それぞれ興味を持ったデータについて調べ天草市への提案を発表していました。

【科学部】物理チャレンジに向けて

物理チャレンジに向けて3年生が頑張っていました。

今日は提出する実験課題レポートの最終打合せを担当職員と行っていました。

時間ギリギリまで良いものにしようと議論を重ねていました。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会に向けて②

ASⅢのアマモ班がSSH生徒研究発表会に向けて、今日も頑張っていました。

本日は土曜日に採取したアマモの種子が熟しているかどうか判別していました。

手作業で行うため大変な作業ですが、観察しながら行っていました。

観察中に気づいたこともあるようです。

研究発表に生かしてほしいと思います。

【科学部】天草のサンゴ調査計画立案

サンゴ班が今月実施予定のサンゴ調査の計画を立てました。

計画立案では「何を行うのか。」「何が目的なのか。」「誰が行うのか(役割分担)。」などを話し合っていました。

綿密に練られた計画が研究活動を左右します。

4人で話し合って、積極的に意見を出していることが印象的でした。

【科学部】全国ホタル研究会参加に向けて

今週末に行われる全国ホタル研究会での発表に向けた活動をしました。

今日は発表原稿を作成しました。

発表時間は25分と今までに経験したことがない長さです。

どう伝えたら研究成果を理解してもらえるか相談しながら作成していました。

【科学部】アマモ生態調査(令和4年度2回目)

天草市倉岳町棚底港付近の海岸で本年度2回目のアマモ生態調査を行いました。

今回の調査はアマモ班のみで行い、アマモの種子の生育状況調査と周辺の魚類の調査を行いました。

種子の生育状況は良好で熟しているアマモが多く見られました。

一部の種子は採取し、発芽率向上の研究に活用します。

また、魚類としてはカサゴやアジが見られました。

最後にはゴミ拾いを行いました。

毎回行っていますが、中々完全には無くなりません。

今後も続けていきたいと思います。

【ASⅢ】SSH研究成果発表会に向けて①

学校代表としてSSH研究成果発表会に参加するASⅢのアマモ班が打合せを行っていました。

打合せでは、当日の発表をイメージして今後準備するものをディスカッションしていました。

ディスカッションの結果、SSHで購入した機器を使った発表の新しいアイデアも出てきました。

どのような発表になるのか、今から楽しみです。

【ASⅢ】7月の研究発表会に向けて

7月に3年生の研究発表会が予定されています。

本日のASⅢでは、発表会の準備を進めている班が多く見られました。

また、来月7日に崇城大学で実施される分析実習に向けて、崇城大学の田丸先生と打合せを行う班もありました。

田丸先生、ありがとうございました。

【ASⅡ】先行研究調査④⑤

5月26日(木)のASⅡは、前回に引き続き、先行研究調査を行いました。

J Stage などから論文検索をして、自分たちの研究の参考になる論文を調べました。

また、今日は理科専攻の教育実習生の先生も、話し合い活動のサポートをしています。

グループと研究内容が徐々に固まってきています。

また、7限目の最初の時間で、2年生は他のグループとお互いに考えているテーマを紹介し合いました。

男女やグループの垣根を超え、研究するテーマについて考えを深めることができました。

【ATⅠ】ターゲットの選定に向けて

5月24日(火)7限のATⅠです。

今日のATⅠは天草市が実施しているSDGs推進計画について学びました。

生徒たちは前回選んだゴールに関連する政策について、市のホームページから天草市がどのような取り組みを行っているかについて学びました。普段見慣れないような資料もあり、思うように進まない生徒もいましたが、周りの生徒と協力しながら活動を進めていました。

【総探】幼児の事故を防ぐための研究

5月24日(火)7限に、6月21日(火)に実施されるゴール別発表会に向けた活動を行いました。

幼児の安全性向上について探究活動を進めている班では、幼児がダイニングテーブル等の角に頭をぶつけて怪我をする事例が多く発生していることについて解決策を考えています。怪我を防ぐために、ダイニングテーブル等の角に市販のクッションを取り付けることが一般的ですが、そのクッションが外れやすいことに着目しまいた。タッカーで机とクッションの周りにテーブルクロスを接着し、クッションを取れにくくする工夫をしました。さらに、タッカーの芯を幼児が誤って食べる可能性を防ぐためにテープで覆うことで改善しました。

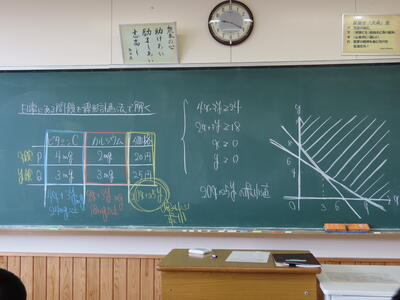

【数探Ⅰ】線形計画法で栄養の偏りをなくす①

5月24日(火)の数科学探究Ⅰです。

線形計画法を用いて、日常の諸問題を数学的視点から考えました。

今日は2種類の錠剤を服用するときに、栄養を十分に摂取でき、費用を安くするためにはそれぞれ何錠服用すればよいかという問題について考察しました。

【科学部】物理チャレンジに向けて

中間テストも終わり、引退が近づいた3年生が研究のラストスパートをかけ、活動を活発に行っています。

下の写真は物理チャレンジに参加する3年生の活動の様子です。

物理チャレンジは全国規模の大会で第1チャレンジとして「実験課題レポート」と「理論問題コンテスト」が行われます。

今年度のレポート課題は「お湯の冷め方を調べ、そのしくみを考えてみよう」です。

今日は試行錯誤して、レポート課題に取り組んでいました。

第1チャレンジを通過したら、第2チャレンジに進みます。

頑張れ、3年生!

【科学部】研究活動再始動!

5月19日(木)まで実施の中間考査も終わり、研究活動が再始動しました。

下の写真はその様子です。

1年生も高校生活と部活動に慣れてきて、テーマを考えたり、研究活動を始めたりと自身の活動を積極的に行っていました。

また、2~3年生はそんな後輩の面倒を見つつ、今後参加する学会への発表資料の作成や今年度の研究方針の検討を行っていました。

これらの成果は7月12日(火)に行われる成果発表会で報告します。

是非御参加下さい。

<顕微鏡の使用法を2年生に教えてもらう1年生>

<研究対象のエビを観察中の1年生>

<物理チャレンジのレポート作成を検討する3年生>

<サンゴの内部構造を観察する1,2年生>

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会の代表を決める決戦発表会

昨日行われた代表選考会で同点1位となったアマモ班と精油班の決戦発表会を行いました。

決戦発表会では審査員を代えて、審査を行いました。

発表会の結果、アマモ班が今年の代表に決まりました。

神戸でしっかり発表してくれることを期待しています。