カテゴリ:探究活動

【探究活動】令和5年度校内成果発表会

今年も一年間の探究活動の成果を発表する時期となりました。

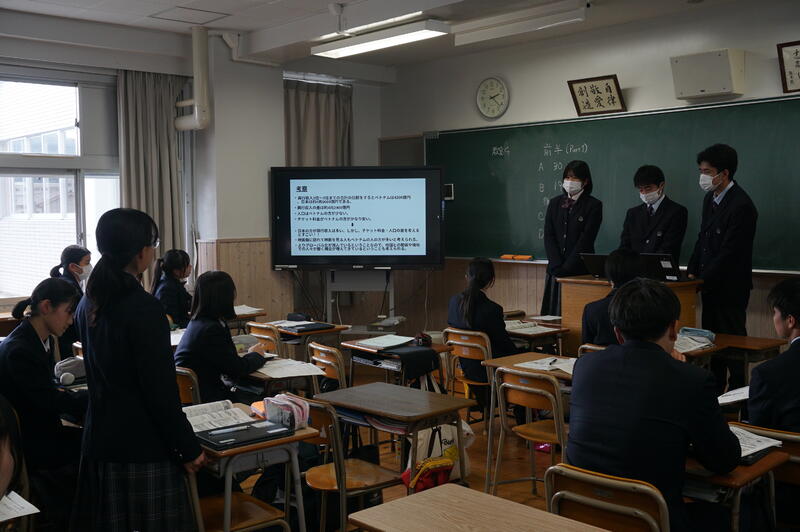

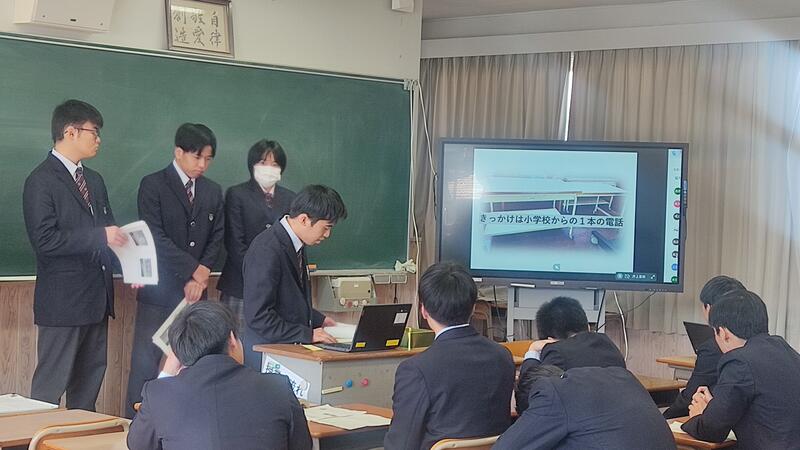

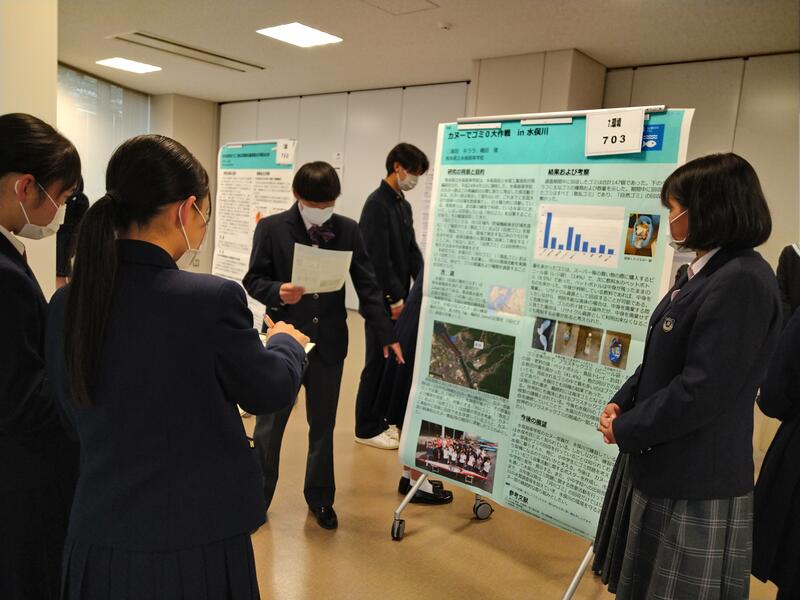

3月8日(金)の午後から水俣高校2年生を中心に、普通科・商業科は総合的な探究の時間、工業科は課題研究の内容について、日頃の取組の成果を発表しました。

今日まで一年間をかけて自分でテーマを考え取り組んできました。テーマは水俣病の周知や水銀の規制などの地域に関係するテーマからカーボンニュートラルなどの環境対策、日本のアニメ産業や蛙化現象まで色々なジャンルにわたりました。成果を1枚にまとめたポスターとスライドで聴衆に発表しました。

オーディエンスの1年生は先輩たちの発表を真剣な表情で聞いていました。

今年のベストポスターの発表は来週15日に行います。さてさて、どのポスターが選ばれるのか!?

【探究活動】ようこそ水俣へ!ベトナムからの学生さんをおもてなし

水俣環境アカデミアが実施しているさくらサイエンスプランにおいて、ベトナムの日越大学から10名の学生と先生が1週間の予定で水俣に研修に来られています。今日は午後から水俣高校に訪問されました。

水俣高校からはいつもオンラインで交流している2年生のベトナム交流班がおもてなしを担当しました。ベトナムに訪問した時に学生さんたちと「水俣に行ったときは会おうね!」と約束していた再会を果たし、話も盛り上がっていました。

一緒に環境やSDGsを考えるという観点から、最初にSDGsクイズを行いました。まずみんなで折り紙で手裏剣を作り、クイズの解答を手裏剣で狙って当てました。手裏剣づくりでは高校生が教えながらみんなマイ手裏剣を作ることができました。

クイズの後は、茶華道部の皆さんのご協力で茶道体験を行いました。おもてなしの心の説明に、みなさん真剣に聞き入っていました。

【探究活動】スタンフォード大学に水俣高校紹介!

今ニュースでも話題になっているアメリカのスタンフォード大学との交流を行いました。

教授や研究員の方に、水俣や水俣高校の取組をプレゼンテーションしました。水俣市の場所や説明から、水俣病が地域や世界に与えた影響、そしてその影響に対して高校生がおこなっている様々なプロジェクトについて発表しました。

教授からは牡蠣プロジェクトに対する質問がありましたが、担当の生徒はもちろん英語で日々の取組について答えていました。他にも水俣のいいところ、水俣を一言で表すと?など様々な質問がありました。

こちらからも「他国の人とコミュニケーションをとるうえで必要なことは?」「夢をかなえるために必要なことは?」など生徒の積極的な質問に、ご自分の経験談を踏まえて丁寧に答えていただきました。「夢をかなえるためには、スモールステップ、目の前の一つ一つの積み重ねが必要だ」という話に生徒たちはとても感銘を受けたようでした。

なんせ世界の名門大学との全て英語でのやり取りということでかなり緊張しましたが、とてもよいお話やアドバイスをいただき、まさに「将来への一歩」の経験になったと思います。

今回の交流は、以前スタンフォード大学に研究員として在籍されていた水俣市役所の原様のご尽力により実現しました。感謝申し上げます。

【探究活動】Oyster Project~おいしく育ったかな??~

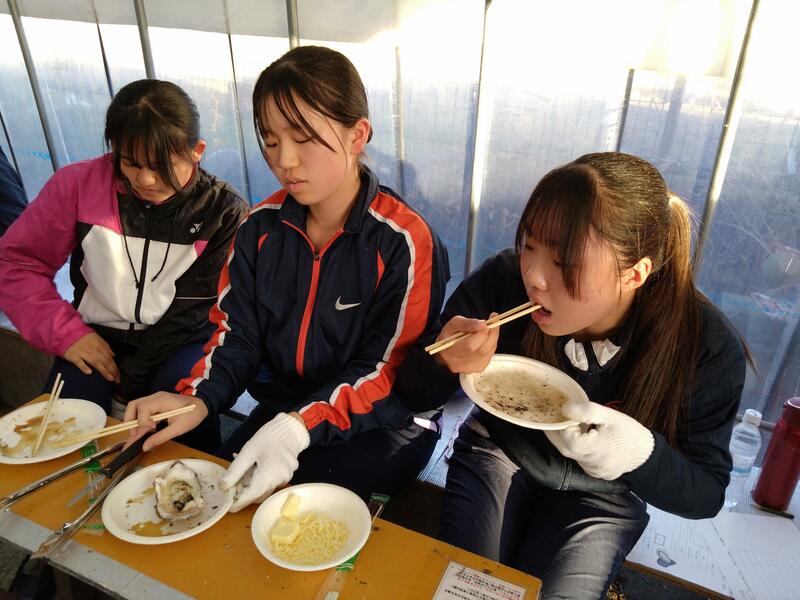

水俣高校が7年前から取り組んでいる、水俣湾での牡蠣養殖プロジェクトですが、今年の調査が終了しました。

今年は袋湾で水深別と、かごの密度別の生育状況を調査しました。いつもの大きさと重さの測定に加えて、今日は最後でしたので、牡蠣を開けて中身の重さも測定しました。11月ぶりの牡蠣との再会でしたが、かなり大きくなっている牡蠣にみんな驚いていました。

大きさと重さの測定の後は、牡蠣の生育地による味の違いを調査しました。今年は水俣産、広島産、三陸産の3地点で評価しました。また、牡蠣を食べなれない人でもおいしく食べるためには、という視点からトッピングの調査も行いました。チーズやバターなどいろいろなトッピングに挑戦していました。何が一番だったのか気になりますね。

今回の牡蠣養殖実験のまとめは3月8日(金)の校内成果発表会で発表します。

牡蠣養殖実験にご協力いただいた水俣市漁協の皆さん、国立水俣病総合研究センターの松山先生、ありがとうございました。

【探究活動】水銀について若者から啓発!水俣条約ユースダイアログ

皆さんは「水銀に関する水俣条約」を知っていますか?

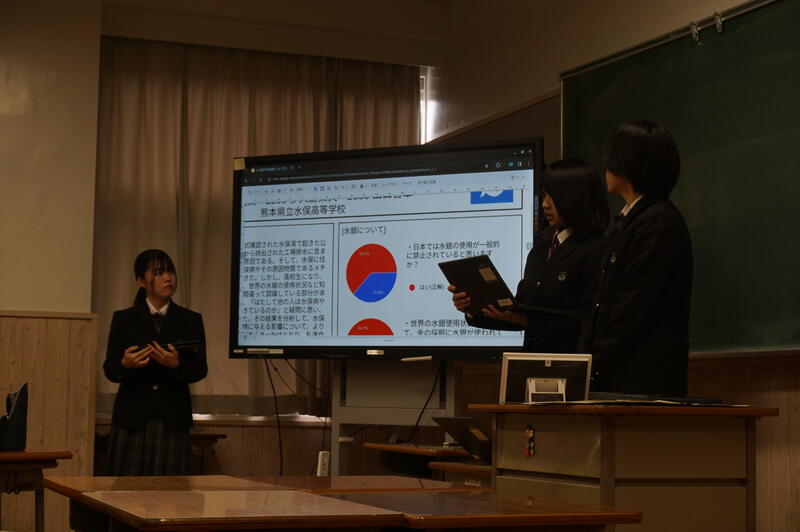

この条約は人体や環境に影響を及ぼす水銀について、水銀のライフサイクル全体に渡る規制を行うための条約です。現在世界中で150を超える国がこの条約に批准していますが、まだ水銀を使用している国も多くあります。水銀を規制するこの条約には「水俣」の名前がついており、これは水俣でおきた公害の被害を忘れないことやそこから立ち上がった人々への尊敬の意味が込められています。

私たち水俣高校では、この条約の第一回締約会議から探究活動の一環として関わっています。若者の意見交換を目的としたユースダイアログに今年も参加しました。今年は水俣高校のほか、フィリピンとスロベニアの高校から生徒が参加し、各国の水銀使用や普段の学習の成果を発表し、意見交換を行いました。

英語での発表ということで、リハーサル時は非常に緊張していましたが、ファシリテーターの熊本県立大学のレヴィン先生のアドバイスもあり、本番では相手との会話を楽しみながら交流することができました。むしろ時間が足りないくらいで、生徒たちからは「あっという間におわった!」「もっと質問したかった!」という頼もしいコメントが聞かれました。他国の高校生の意見を聞いてとても刺激になったようでした。

環境省、OECCの皆様貴重な機会をありがとうございました。

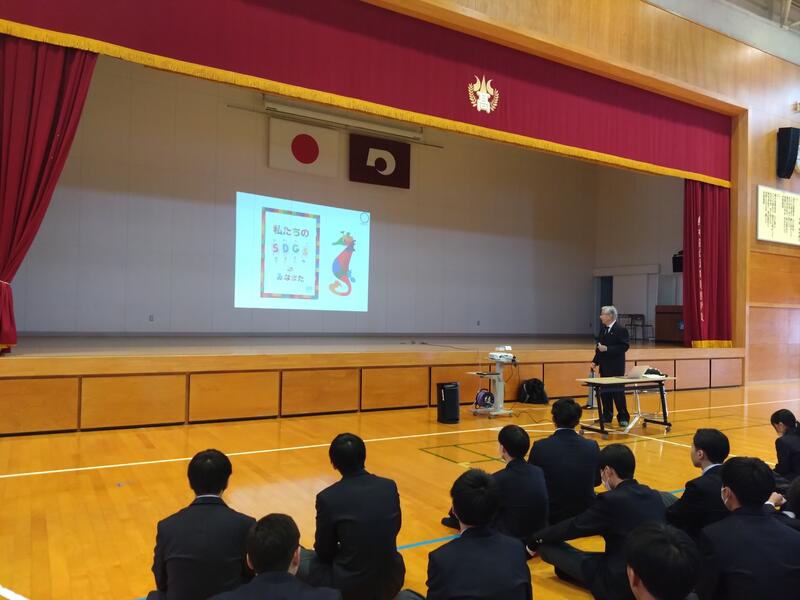

【探究活動】1学年SDGs講演会~みんなのポスターをそえて~

水俣高校の1年生3学期はSDGsについて学びます。今日は水俣環境アカデミアの古賀所長にSDGsについての基本を教えていただきました。さらに1月17日に行われた1年生のミニ研究発表会で、各クラスのベストポスターに選ばれたポスターについても、どの点がSDGsな視点であるか、所長からコメントをいただきました。

SDGsと言われると地球規模の問題解決だと思われがちですが、熊本県や水俣市にもSDGsに取り組んでいる企業が多くあることを知り、自分たちにできることをやってみよう!という感想をもったようです。

【探究活動】3年生探究活動報告会

3年生の登校日にあわせて、これまでの総合的な探究の時間や課題研究のレポート発表会が行われました。

普通科と商業・工業科の生徒たちはなかなか互いの探究活動の内容について知るチャンスがないので、お互いにどんな探究活動をしているのか、最後に知ることができました。今回はオンラインでの発表になりましたが、自分たちの活動内容を堂々と発表していました。

【探究活動】身近なところに研究の種はある!(研究体験プログラム)

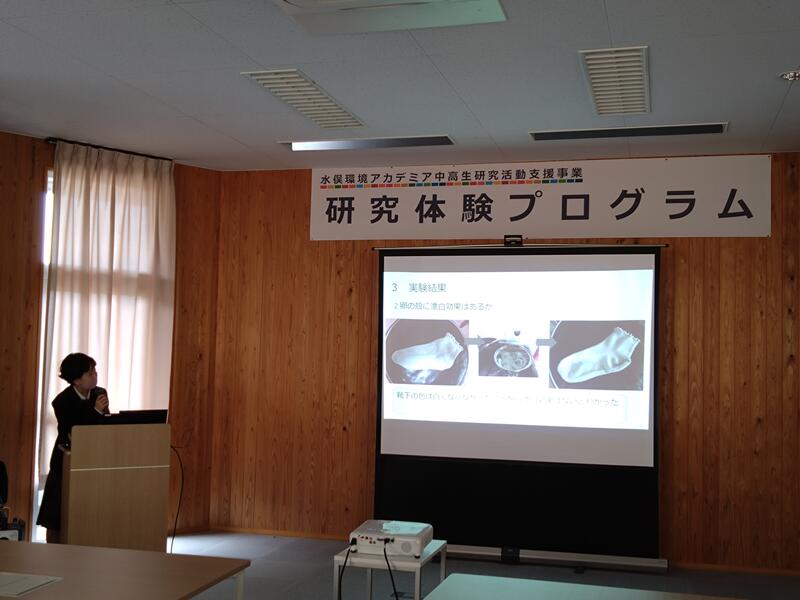

水俣環境アカデミアが実施している中高生に研究の面白さを教える研究体験プログラムの最終発表が1月20日(土)に実施されました。このプログラムでは、九州大学の研究室を訪問してお話を伺ったり、自分で設定したテーマについて研究を進めたりするものです。

最終発表には本校から2名の生徒が参加し、「卵の殻の利用」「日本のアニメーション」というテーマでこれまでに調査した内容を発表しました。研究というと難しく考えがちですが、自分の好きなことやいつもの生活の中からテーマを見つけると、研究がぐっと身近なものになりますね。最後は古賀所長から研究に対するコメントと参加証をいただきました。

【探究活動】1年生のポスター発表!

本日5限目の「総合的な探究の時間」に、1年生のポスター発表会が行われました!

11月より各自が自分の興味関心に応じてテーマを決め、調査・探究活動を行い、その成果をポスターにまとめ発表しました。初めての発表でしたが、皆堂々と楽しそうに発表していたのが印象的でした。1年生の「総探」で培った探究の力を2年生の「総探」につなげ、「MOYAIST」として大きく成長してほしいものです!

【探究活動】今年もKSH発表会に参加してきました

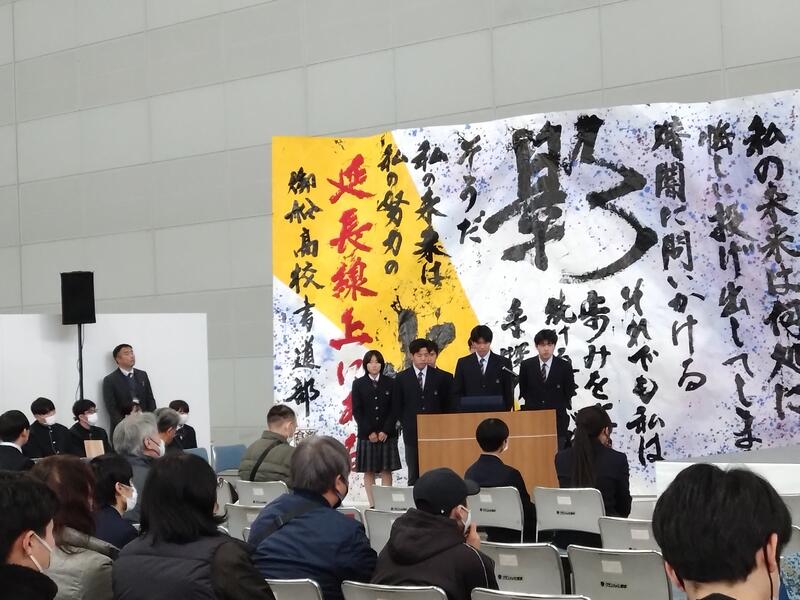

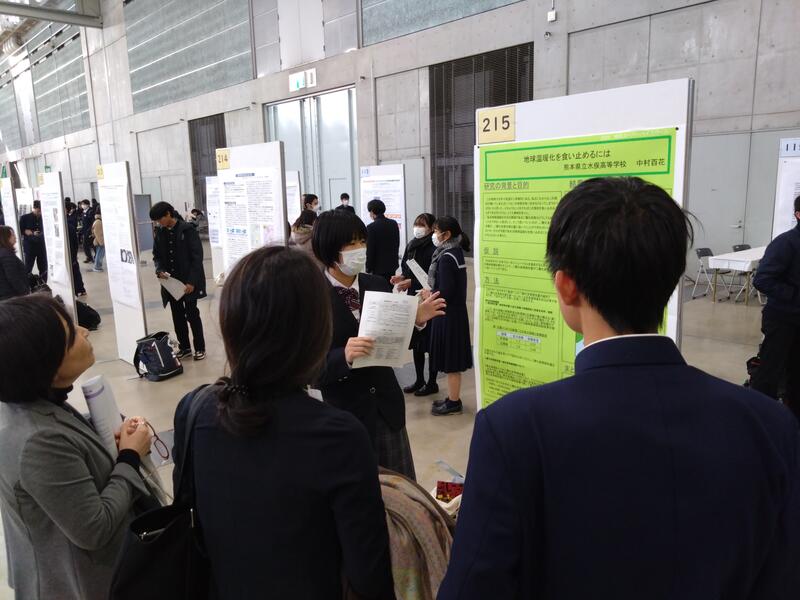

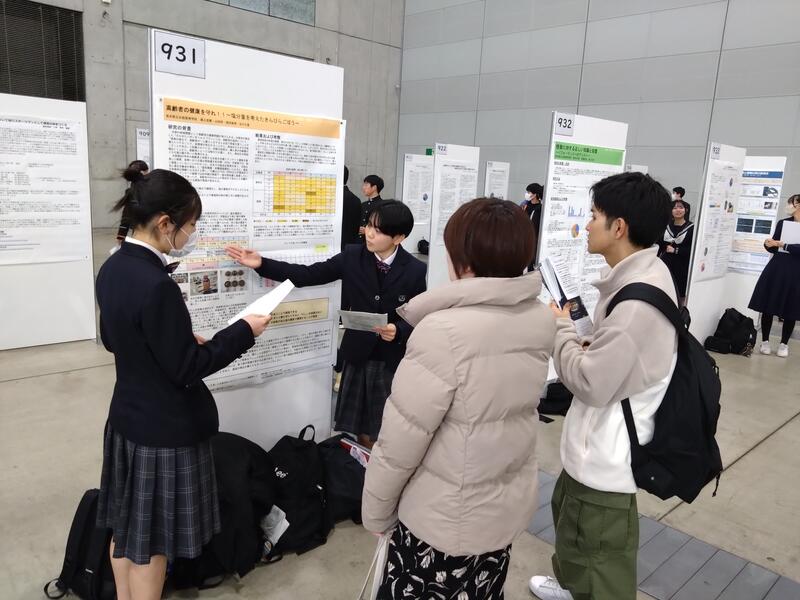

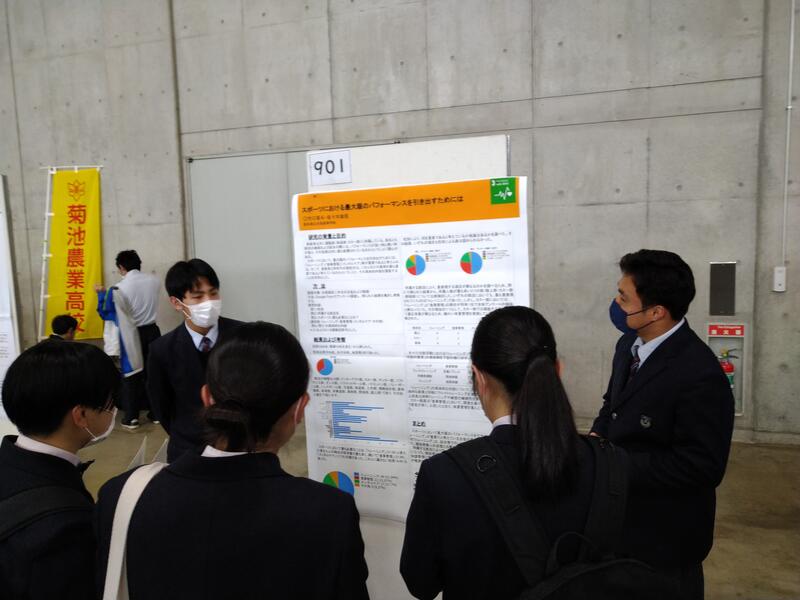

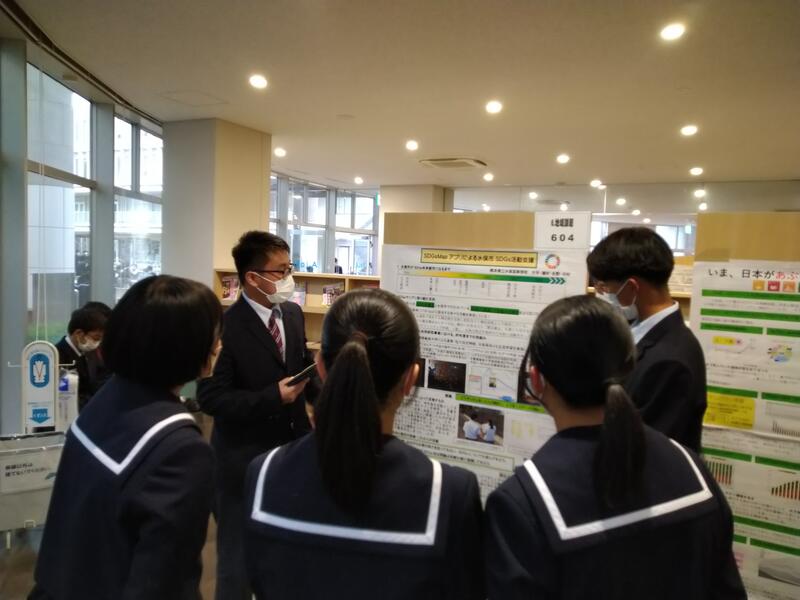

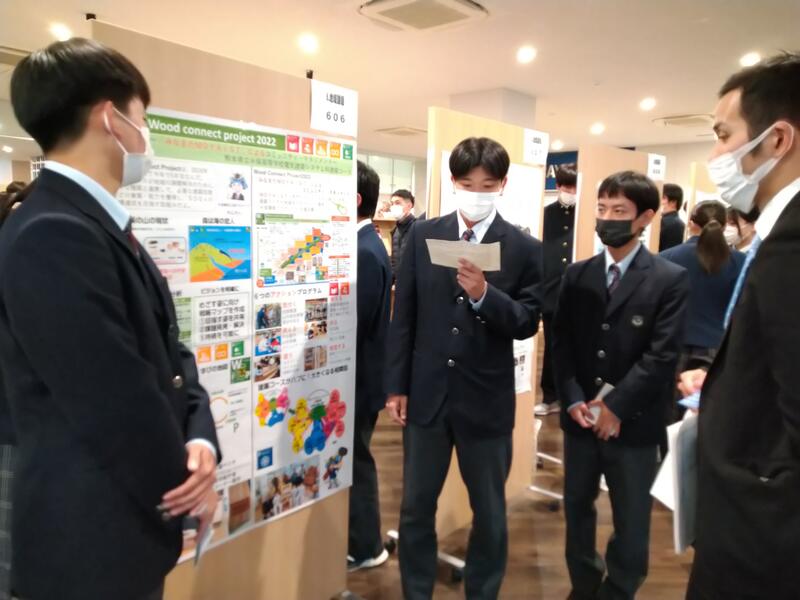

メリークリスマスのイブのイブである12月23日(土)に、グランメッセ熊本で開催された熊本スーパーハイスクール全体発表会に参加してきました。これは日頃、総合的な探究の時間や課題研究に勤しんでいる熊本県内の高校生が一堂に会する祭典です。水俣高校では、今年もステージ部門とポスター部門、学校紹介ブースに参加しました。

ステージ部門には建築コースからWood Connect Projectチームが、ポスター部門には1・2・3年生で11のポスターが参加しました。この日の発表に向けて、ポスターや発表の準備をしてきました。

当日はたくさんの人が参加しており、自分のポスター発表を聞いてもらうだけでなく、他校の生徒のポスターにも積極的に質問する様子がありました。

2年生は3月の校内成果発表会にむけて、今回もらったアドバイスをどう生かせるか、楽しみですね。

【探究活動】NIMDフォーラム2023での生徒発表

皆さんご存じの通り、水俣市湯の児にある国立水俣病総合研究センター(NIMD)は、国内外問わず水銀と水俣病に関する研究を行っている研究所です。本校は国立水俣病総合研究センター様に日頃から探究活動の指導を中心に大変お世話になっています。世界的な水銀のモニタリングの現状と課題をテーマにしたフォーラムが11月18・19日に開催され、日頃の研究成果の発表と活発な議論が行われました。

大変光栄なことに、そんな専門家に交じって本校生徒の2年生普通科の中村さんが「How is a Concentration of Atmospheric Mercury in My High School?」(私の高校の大気中水銀濃度はどのくらいか?)というテーマで英語で発表を行いました。

国立水俣病総合研究センターの丸本先生のご指導のもと、中村さんは校内における2つの地点で大気中水銀濃度を測定する実験を行い、測定値の違いがなぜ生じるのかという考察を行いました。難しい専門用語が盛りだくさんな上、全て英語での発表ということで当日はかなり緊張していました。しかし本番ではそんな緊張はいっさい感じさせない堂々とした発表で、発表後は多くの参加者の方から感想をもらったり、将来の夢について話をしたりしながら、国際フォーラムの場を楽しんでいました。

高校生に発表の機会を与えてくださった国立水俣病総合研究センターとご指導くださった先生方に感謝いたします。

【探究活動】ベトナム研修4日目!無事に帰国しました

おはようございます。ベトナムハノイでの研修の全行程を無事に終えて帰国しました。深夜便での帰国だったので若干眠そうですが、予定よりも早く福岡空港を出ることができました。研修を終えて得たたくさんの学びと思い出をまた学校生活に還元してくれると思います。

この研修にあたり、水俣市水俣環境アカデミア様をはじめ日越大学のみな様のご支援、三菱みらい育成財団と水俣芦北地域振興財団の助成に感謝いたします。そして生徒たちを送り出してくださった保護者様ありがとうございました。

【探究活動】ベトナム研修3日目!文化体験

ハノイでの研修も今日が最終日となりました。生徒たちはまだまだみんな元気いっぱいです。昨日の大学訪問と発表を無事に終えてほっと一息というところです。今日は午前中にハノイの旧市街散策を行い、市民の台所である市場などを見学しました。午後からは自分たちでお買い物をした材料でベトナム伝統のお菓子のチェーと豆乳プリン作りに挑戦しています。上手くできたかな?!

【探究活動】ベトナム研修2日目!日越大学訪問しました

シンチャオ!ベトナムハノイ2日目です。今日は朝から、4年前から交流を続けている日越大学に訪問しました。日越大学では最初に日本語教室の生徒さんたちと交流し、その後歓迎レセプションに参加しました。水俣高校からは高校の活動紹介を動画を交えて行い、大学生から大好評でした!午後からは探究活動の取材でスーパーマーケットにお茶の種類やコーヒー、調味料などを調べに行きました。そして文化交流は形から!ということでアオザイルックにもチャレンジしてみました。似合ってますね。夕飯は、日越大学の学生さんと一緒に色々ベトナムのことを質問しながら食べました。

【探究活動】ベトナム研修1日目!

水俣高校では4年前からベトナムにある日越大学と交流を行っています。今年はついに水俣市長の表敬訪問とあわせて現地での研修をすることになり準備をすすめてきました。今日から木曜日まで2年生のベトナム交流を行っている生徒から選抜された5名がベトナムハノイでの交流やフィールドワークを行います!

今日は水俣市長たちとJETROハノイに訪問し、日本とベトナムの貿易や水俣、日本企業のベトナム進出などのお話を聞いてきました。みんな積極的に質問し時間が足りないくらいでした。

明日以降も更新しますのでお楽しみに!

【探究活動】SDGsマップ班デジタルアートに挑戦

8月水俣市主催のSDGs未来フェスタでのクイズブースを出展したSDGsマップ班が新たなプロジェクトに挑戦します。それはSDGs×デジタルアートです。水俣市のSDGsの取組をもっと知ってもらおう!というのが私たちの目的ですが、今回はデジタルアートを作成し水俣市内に設置することで、もっと市民や観光客に興味を持ってもらおうというものです。

今日はどんなデジタルアートにするのか、何を表現するのか、どんな表現方法にするのか慶應義塾大学の学生と水俣高校生でグループワークを行いました。さてどんなアイデアが出てくるのか、お楽しみに。

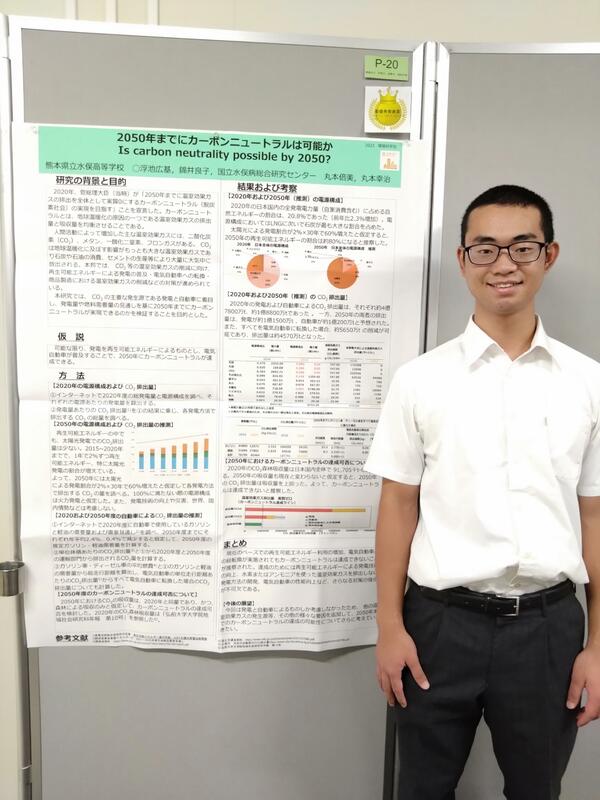

【探究活動】環境科学会2023年会・最優秀発表賞をいただきました!

先週9月7・8日に神戸大学で行われた環境科学会の2023年会に参加したことをこちらのブログで報告していました。この年会では環境科学に関する様々な研究内容が発表されました。本校生徒が参加したポスター発表部門では、数あるポスターの中から若い研究者を育成するという目的で優秀発表賞が決まります。これは会員の投票をもとに決定される賞です。

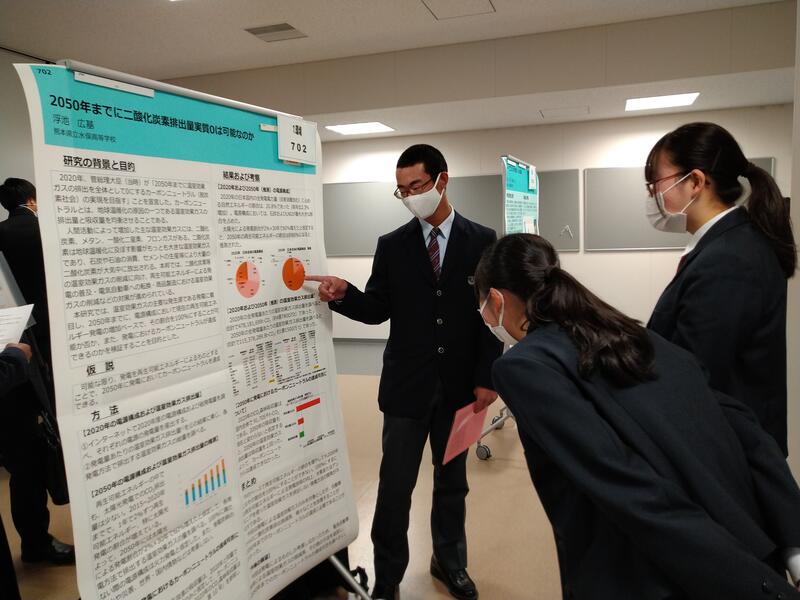

なんとこのたび2023年度の学部学生・高専生・高校生の部の最優秀発表賞に本校生徒の「2050年までにカーボンニュートラルは可能か」をテーマにしたポスター発表が選ばれました。

2年生の時から自分でテーマを決め、国立水俣病総合研究センターの丸本先生のご指導のもと真面目にコツコツ取り組んできた彼の探究活動をこのような形で評価していただいたことが何よりも嬉しいです。

表彰式の前後も多くの大学の先生や学生の方に声をかけていただきました。水俣高校から、環境に興味関心を持ち、未来への提言ができる人材がこれからも出てこれるよう、また日頃の探究活動に力を入れていきたいと思います。

【探究活動】環境科学会のポスター発表に参加しました!

今回9月7日、8日に神戸大学で行われた環境科学会の年会に3年生の生徒が参加しました。『2050年までにカーボンニュートラルは可能か』というテーマでのポスター発表です。2年生のときに、年間を通じて国立水俣病総合研究センターの先生方にご指導いただき探究を行った結果を発表してきました。

周りは専門の大学生や教授、研究者ばかりという中で、緊張はかなりしていたようですが、堂々と発表していました。

色々な立場の方からアドバイスもたくさん貰ったようで、大学進学後の研究にもきっと繋がっていくと思います。

【探究活動】SDGsクイズイベント大成功!

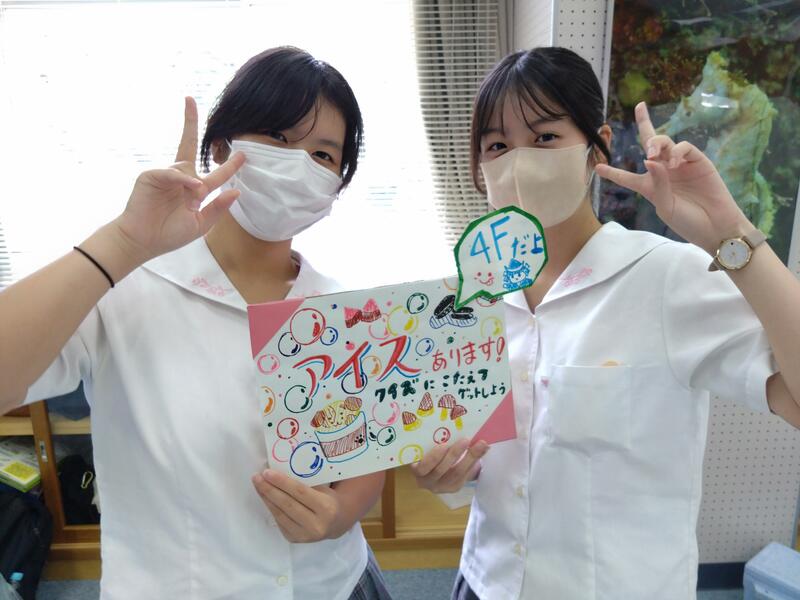

8月26日に水俣環境アカデミアが主催した「SDGs未来都市フェスタ」に水俣高校からも3つのブースが参加しました。普通科からは慶應義塾大学との高大連携事業「SDGsマップアプリ」プロジェクトチームが、クイズブースを運営しました。水俣市のことやSDGsをもっと知ってもらうために、4月からプロジェクトチームみんなで考えてきました。

内容は、①段ボールでペットボトルキャップをとばすシューティングガンを作成→②SDGsに関するクイズに答える→③答えの番号を作ったガンで狙う→④正解した数に応じてスタンプがもらえる→⑤スタンプの数に応じてアイスクリームのトッピングがもらえる、というものでした。

お客さんは来るのかな…とドキドキしていましたが、当日は子どもだけでなく多くの大人の方、市役所の人や水俣市で働いている外国人の方、古賀所長にも挑戦してもらいました。昼頃には混雑で、クイズコーナーで待ってもらうほどでした。クイズより景品のアイスにくぎ付けな子どもたちもいましたが、多くのかたにクイズがとても勉強になった!という感想をいただき、少しでも水俣市のSDGsの取り組みを知ってもらうことができたのではないかと思います。

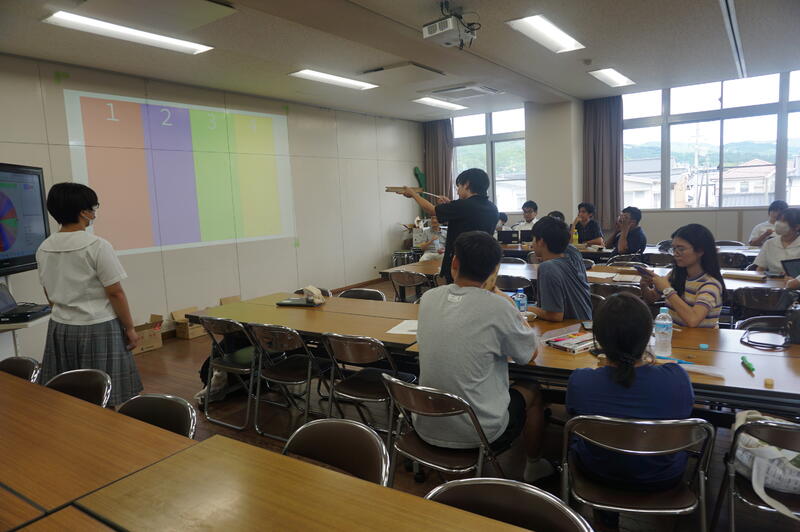

【探究活動】慶応大学学生とのワークショップ2023夏

慶應義塾大学の学生と日本に勉強に来ているアジア諸国の先生や大学生17名が水俣高校に来校し、水俣高校の生徒と一緒にワークショップを行いました。コロナウイルス感染の間はなかったので、久しぶりの開催となりました。マレーシアやフィリピン、ネパールなど色々な国の方と水俣高校生14名でゲームをしました。

水俣や熊本に関係するSDGsのクイズを水俣高校生が英語で出題し、4択の中から選ぶというシンプルなゲームですが、そう簡単ではありません!4択の正解をシューティングガンでうまく当てないと正解になりません。答えは分かったのに、うまく当たらずに不正解!なんてこともありましたが、大いに盛り上がりました。

水俣高校生はシューターの作り方を英語で教えたり、クイズを英語で作成するなど、英語でのコミュニケーションに必死なところもありましたが、これもよい経験になったと思います。

このクイズ&シューティングゲームは、8月26日に水俣環境アカデミアで行われるSDGs未来都市フェスタでもやるので、たくさんの人に遊びに来てもらえると嬉しいです。当日は当たったら嬉しいプレゼントもありますよ。

【探究活動】調理実験成功なるか…?!

2学年普通科・商業科の生徒が1年間をかけて総合的な探究の時間でテーマ探究に取り組んでいます。

現在はテーマに対しての背景や仮説を明確にして、どんな調査方法が適切か考える時期です。

そんな中、「高齢者の食事」「特産物でスイーツ」「家庭からの生ごみゼロ」というテーマで取り組んでいる3つのグループがさっそく調査として調理実験に取り組みました。

ハプニングもあったようですが、3班ともまずはデータを取るのに成功したようです。

ここからテーマに向かってどのように調査を進めていくか、引き続き頑張ってほしいです。

【探究活動】SDGsマップ班2023始動

本校の高大連携事業の一つ、慶應義塾大学の植原先生の指導のもと昨年度から取り組んでいる「SDGsマップアプリワークショップ」プロジェクトが今年も始まりました。新メンバーに1年生を7名加えてのスタートです。このプロジェクトには、SDGs未来都市である水俣市におけるSDGsの取組みをもっと多くの人に知ってもらいたいという目的があります。

1回目の6月23日は植原先生と大学生のお二人が本校に来校され、対面形式でのワークショップとなりました。大学生の先輩がファシリテーターとなって、8月26日(土)に水俣環境アカデミアで行われるSDGsフェスタに出店するブースのアイデアを出し合いました。

クイズがいいかな‥、いやいやゲーム的要素も入れて!景品があったほうがいい!など生徒たちの柔軟なアイデアがたくさん出て、白熱した議論になりました。

これから具体的に中身を決めていきます。どんなブースになるのか!?楽しみです。

【探究活動】水俣条約班2023、環境省から講話をいただきました

水俣の名前がついた「水銀に関する水俣条約」を皆さんご存じですか?

水銀のライフサイクル全体を管理する国際条約です。水俣高校では数年前から、2年生の生徒たちが水銀や水俣条約をテーマに探究活動を行っています。今年は8名の生徒がこのテーマで探究活動を行います。

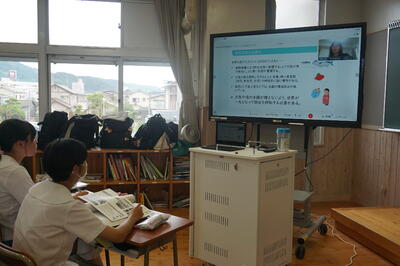

今日は環境省の水銀対策推進班の黒田一樹様から、オンラインで講話をしていただきました。黒田様からは、水俣条約ができた背景や、途上国の水銀利用状況、日本にいる私たちできることなどの話をしてもらい、知っているようで知らなかった水銀の利用について知ることができました。

その後生徒たちの考えた今年の探究活動のテーマについてアドバイスをいただきました。

短い時間でしたが、生徒たちからは「質問いいですか?!」と積極的に発言があり、一つ一つに丁寧に答えていただきました。お話を聞いて、さっそく「次はこれを調べたらいいかな」「テーマをこうしたら…」などの言葉が生徒たちの間で交わされ、さらに探究活動への意欲が高まったようでした。

9月には水銀に関する水俣条約のユースダイアログも実施される予定です。

今年の生徒たちの活動もお楽しみに!

【探究活動】Oyster Project

水俣湾でのカキの最も良い養殖地点をさぐるOyster Project、水高生が代々取り組んで今年7年目になりました。埋め立てや浚渫、漁業の停止により漁獲量が減ってしまった水俣の漁業を応援するために、国立水俣病総合研究センターと水俣高校、水俣市漁業協同組合が連携し、カキの育成状況を調査しています。今年は水深4地点の調査です。

今日は今年の初調査でしたが、あっという間に測定のコツをつかみ、スムーズに測定することができました。

4地点の牡蠣がこの後どのように成長していくか、どのような違いがでるのか測定を続けていく予定です。

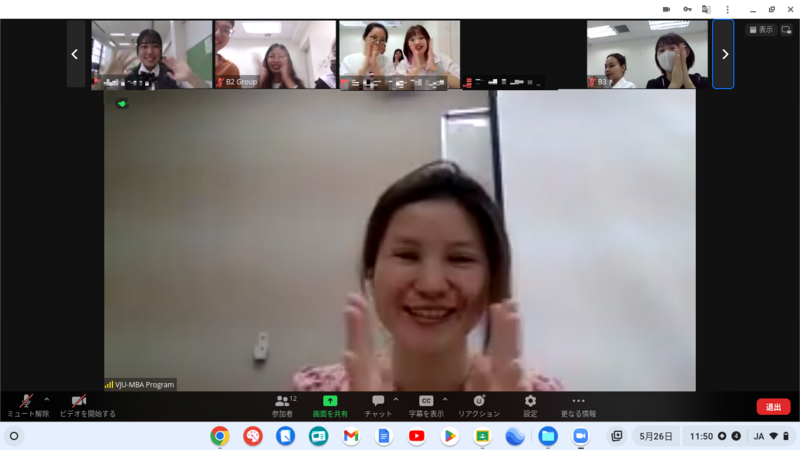

【探究活動】日越大学との交流2023スタート

2年生の総合的な探究の時間において、ベトナムとの比較文化研究を行うグループの活動が始まりました。水俣高校では、水俣市が締約しているベトナムの日越大学との交流を行っており、今年で4年目になります。

今日はまずオリエンテーションということで、生徒からの水俣高校紹介、その後ベトナムの紹介、さらに小グループにわかれてフリートークを行いました。

日越大学の学生のみなさんは日本語がとても上手で、日本文化にも興味をもってくれているようでした。フリートークでは「好きな音楽は?」「何がベトナムで流行っているの?」など話がはずみ、フリートークの終了時には「まだ話したかった!」という悲鳴があがったほどでした。

これからテーマを決めて研究を進めますが、日越大学の学生のみなさんと協力しながら内容を深めていけたら、と思います。楽しい時間でした。cố lên!

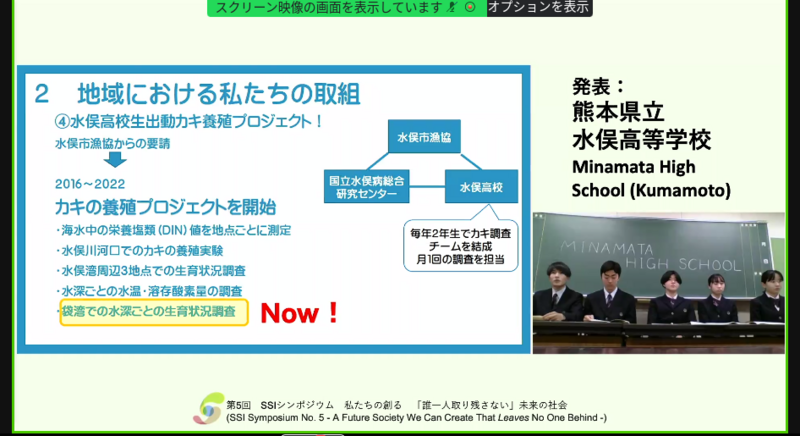

【探究活動】第5回大阪大学SSIシンポジウム発表の様子

2023年3月18日に実施された第5回大阪大学SSIシンポジウム『私たちの創る「誰一人取り残さない」未来の社会』にて、本校の牡蠣調査班と水銀条約班が発表している様子が、大阪大学のホームページから動画を見ることができます。以下のリンクからご覧ください。

https://www.ssi.osaka-u.ac.jp/activity/salon/5thssisymposium-2/?sortcat=cat01

【総探】2学年探究スタート!

今年も2年生普通科と商業科の生徒82名が探究活動に取り組みます。今年はどんなポスターができあがるのか、楽しみです。探究活動のポスター作成の基本レクチャーを昨日、国立水俣病総合研究センターの丸本倍美先生にしていただきました。

探究活動といっても、ポスターの作り方は?どんなことを書いたらいいの?ポスターとスライドの違いは?など分からないことが多いですよね。そんな基本を先輩たちのポスターを参考にしながら、大変分かりやすく教えていただきました。先生には来週からもアドバイスに来ていただきます。

2年生はこれから1年間かけて探究活動に取り組み、ポスターを作成し、3月に発表を行います。ぜひとも自分自身のなぜ?知りたい!伝えたい!という思いを大事に取り組んでほしいと思います。

【総探】日本OECD・大阪大学主催SSIシンポジウムに参加しました!

皆さん5月に広島で開かれるG7サミットを知っていますか?その関連行事として、日本OECDと大阪大学が中心となって、持続可能な社会のために地域で活躍する中高生を集めたシンポジウムが開かれました。水俣高校からも2年生の牡蠣調査班と水俣条約班の5名が発表を行いました。

今回のSSIシンポジウムは「誰一人取り残さない未来」を作るために、日本各地(栃木、広島、東京、大阪、福島など)の中高生がどのような活動に取り組んでいるのか、紹介するものでした。

本校からは、水俣病の歴史的な背景とそれに伴う地域課題、克服のために水高生が取り組んでいる取り組みをオンラインで発表しました。

牡蠣班も水俣条約班も先輩から後輩に受け継がれてきたプロジェクトなので、水俣で私たちが行っている取り組みについて今回のシンポジウムで少しでも知ってもらえたら嬉しいです。

【総探】【WCP】祝★企業賞受賞!SDGs Quest みらい甲子園

3月18日(土)に熊本県立劇場にてSDGs Quest みらい甲子園熊本県大会のファイナルセレモニーが開催されました。県下高校のエントリーチームのうちファイナリストに選出されたチームが一同に介し、授賞式に参加して各チームのSDGsアクションアイデアについて意見交換を行いました。ファイナリストは県内12チーム、うち3チームが本校からの選出!本校のファイナリストは普通科の「水俣カヌー班」「水俣食べる通信班」、建築コースの「Wood Connect Project」です。授賞式では、「Wood Connect Project」チームが企業賞(東海大学賞)を受賞しました!地元の山林に着目した取組を評価していただきました。今大会は生徒にとって取組の発信の場となるだけでなく、他校の発表を聞いて見聞を広め、探究活動への理解を深める良い機会となりました。

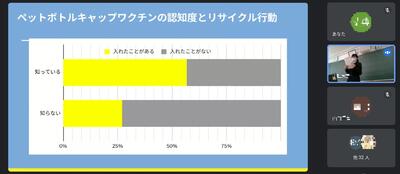

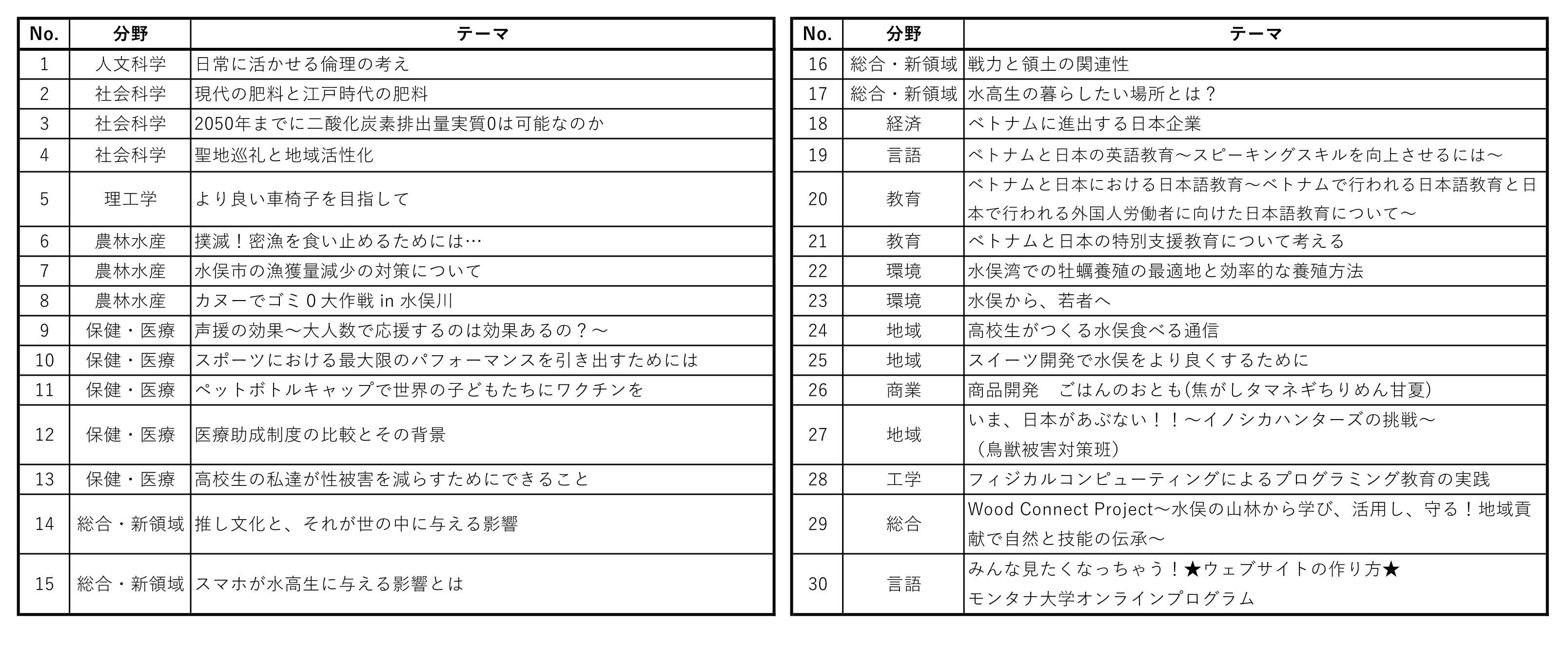

【総探】校内成果発表会ベストプレゼン賞

3月10日(金)に校内成果発表会を実施しました。2年生を中心に、総合的な探究の時間や各学科の取組について発表を行いました。各学科で取り組んできた活動の成果を発信する場となりました。自分たちの探究活動がSDGsのどの目標に関連しているか提示しながら、独自に集めたデータの分析結果をグラフで示したり、活動の様子を写真や動画で紹介したりなど、どれも興味深い発表でした!

今年度は生徒に1人1台配布されているタブレットを使用し、ポスターやスライドなどの資料を作成してオンライン配信という形で発表を行いました。発表を聞いている生徒たちも資料を見ながら真剣な様子で発表を聞いていました。

ベストプレゼン賞に選ばれた班のポスターと発表動画は以下のリンクからご覧ください。また、今回の探究活動については地域の方々に多くのご協力をいただいた班がありましたので、こちらのページにてお知らせします。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

ベストプレゼン賞

|

カヌーでゴミ0大作戦 in 水俣川 嶋田渚、濵田キララ |

みんな見たくなっちゃう!ウェブサイトの作り方 上田さくら、塚本紅音、山下敬人、生嶋音羽、髙木麻砂 |

|

いま、日本があぶない!~イノシカハンターズの挑戦~ ※一部、狩猟の映像が流れますのでご注意ください。 川元瑞輝、吉田実生 |

フィジカルコンピューティングによるプログラミング教育の実践 設樂歩夢、野﨑義貴、渕上芽衣 |

|

聖地巡礼と地域活性化 濱村竜信、山口祥明 |

地域の方々にご協力をいただいた班の発表

|

高校生がつくる水俣食べる通信 濱洲ひなの、松原歓奈、山内結花、山岡千華、吉田遥姫 ご協力 ・水俣食べる通信代表 諸橋賢一 様 |

スイーツ開発で水俣をより良くするために 中村早希、森日芽、江口采那、六車希空、窪田夢香 ご協力 ・(有)ONITSUKA日昭堂 店長 鬼塚憲幸 様 |

プレゼンテーションテーマ一覧

【総探】SDGsマップアプリは来年度に続く!

3月14日に今年度最後のSDGsマップアプリ開発ワークショップが行われました。慶應義塾大学植原先生のご指導のもと、水俣市のSDGsの取組みを普及するために、スマホ用アプリの開発を1・2年生16名で続けてきました。通信環境がうまくいかず、プログラミングがうまくいかないこともありましたが、どんなアプリを作ればたくさんの人に使ってもらえるだろうという目標をもって取り組んできました。開発はまだ途中ですので、来年度も継続します。

来年度はアプリの改良を行い、夏ごろにアプリを使ったイベントを計画・実行したいという野望を持っています。今年度メンバーの多くが来年度も継続してくれることになりました。4月以降には新メンバーも募集して、新体制で再スタートします!ぜひ新一年生で興味がある人は参加をお待ちしています。

【総探】KSH・ポスターセッションとステージ発表にて大活躍!

3月4日にグランメッセ熊本にて、熊本県下の探究活動を行っている高校生が一堂に集う発表会が開かれました。ポスターセッション部門、ステージ発表部門、学校紹介ブースとグランメッセの広い会場に高校生が750人、一般のお客さんも1700人を超える大イベントとなりました。

水俣高校からもステージには電気コース、ポスターセッションには普通科・建築コースから7つのチームが参加してきました。色々な学校の生徒の発表を見たり、質問を受けたりと充実した1日になったようです。なかなか鋭い質問にも丁寧に対応している姿をみて、なんとも一年間で頼もしくなったな…と感じました。やはり同年代の頑張りは何よりもよい刺激になりますね。

展示ブースでは機械科のイノシカハンターズや鉄道模型、商業科の開発商品を展示しましたが、子どもたちがかなり興味津々でかぶりついてみてくれました。

見学で参加した1年生も意欲的に色々なポスターの説明を聞いていました。来年の主役は新2年生です!頑張ってください。

【総探】届け!Message from Minamata 水銀に関する水俣条約のユースダイアログに参加しました

水俣高校の2年生の探究活動では、毎年水銀の規制や水銀に関する水俣条約について取り組むグループがいます。今年は普通科の4名が、国立水俣病総合研究センターの原田先生のご指導もと、活動してきました。水俣病についての学び直しや、世界の水銀使用の現状、水俣市の水銀製品の処理方法など様々なことを学んだ彼らは、水俣から水銀の適正な管理と水俣の再生についてのメッセージをイラストで表現し、発信したい!という目標をもって取り組んできました。

今日はそんな彼らの活動を発表するユースダイアログが環境省主催で行われました。水銀の学習に取り組んでいるスロベニアとフィリピンの高校生たちと、日ごろの学習の成果を発表し合い、互いの国の取組について理解を深めました。お互いの発表に対して質問も活発に飛び交い、1時間があっという間に過ぎました。

水銀対策といっても、実際に話を聞くまでは知らないこともたくさんあったようで、改めて水俣から発信できることはなんだろうと考えるきっかけになったようです。

3月10日の発表会が楽しみですね。

【総探】ファイナリストに選出!SDGs Quest みらい甲子園

社会課題解決のアクションアイデアを考えるコンテスト、SDGs Quest みらい甲子園が開催されています。その熊本県大会に本校の取組をエントリーしたところ、3チームが一次審査を通過!2年普通科の総合的な探究の時間から水俣カヌー班、水俣食べる通信班の2チーム、そして、2年電気建築システム科建築コースからWood Connect Project班がファイナリストに選出されました!二次審査(最終審査)では各チームが制作したプレゼン動画が審査されます。熊本県大会のファイナリストとなる12チームは以下のリンクから確認できます!

【総探】英語でプレゼン!UNEP中間ワークショップ

2月20日(月)に水俣環境アカデミアで行われた「UNEPプロジェクト中間ワークショップ」に2年普通科の生徒4名が参加しました。各国からの参加者に向けて、総合的な探究の時間に行った水銀や水俣病に関する調査について英語でプレゼンテーションを行いました。最後には、水俣市長や参加者の方々と記念撮影を行いました。日本の「環境省」に相当する各国代表の方々とお会いする貴重な経験となりました!

【探究活動】みなまたOysterProject最終調査

水俣高校は2学年の総合的な探究の時間で、OysterProjectに取り組んでいます。これは、水俣高校の2年生が代々取り組んでいる水俣の牡蠣を大きくおいしく育てるための研究で、水俣市漁協・国立水俣病総合研究センターと一緒に取り組んでいます。

今年は袋湾の水深が異なる3地点に牡蠣の入ったかごを設置し、5月から毎月大きさや重さを計測してきました。今日は1年間育ててきた牡蠣を開けて中身の重さを計測しました。そして大事な味の調査も行いました。水俣の牡蠣と日本各地の牡蠣を食べ比べるという、非常に味覚を研ぎ澄まして行う大事な実験です!見てください、みんな真剣な表情です!

どこが一番大きくなったか、身の入り方がよかったか、おいしかったかは、3月10日の成果発表会で報告です。お楽しみに!

【総探】【1学年】SDGs講演会を行いました!

2/1(水)の5限目にSDGs講演会を行いました。

水俣環境アカデミア所長の古賀実様を講師としてお招きし、

SDGsのことについて詳しく説明していただきました。

総合的な探究の時間でのポスター作成の中で調べてきたことを、

さらに深めることができるいい機会になったのではないかと思います。

質疑応答では、コンビニの未来について生徒が尋ね、

経済学との関わり合いを踏まえながら説明していただきました。

生徒代表謝辞では、「機械科としてできることを考えて行きたいです。」

という言葉もあり、講演の内容を今後にいかしていこうとする姿も見られました。

SDGs未来都市である水俣市の高校でSDGsについて学び、

よりよい未来を考えていくいい講演会となりました。

これからも様々な探究活動を通して地域の課題について考えていきます!

【総探】ただいま水俣スイーツ開発中

2学年の総合的な探究の時間の中で、スイーツで水俣を盛り上げよう!というテーマのもと活動しているグループがいます。地元水俣が誇るお菓子屋さんの鬼塚日昭堂さんの全面協力のもと、生徒の出した地元素材を使ったアイディアをもとに試作していただきました。今回はレモンケーキ風焼き菓子です。生地とチョコレートの組み合わせで一番何がよいか、お茶と甘夏の組み合わせを先生たちに調査しています。もしかしたら採用されて、販売されるかも…ということでお楽しみに!

水俣環境アカデミア研究体験プログラム

11月から水俣環境アカデミアが行っている研究体験プログラムに、本校1年生の5名が参加していました。いつもは見ることができない九大の研究室をオンラインで訪問したり、味覚センサーを作ってみたりと「研究」を身近に感じる活動をしてきました。同時に自分の身の回りの気になることをピックアップして探究活動をおこない、まとめてきました。1月21日(土)はこれまでの探究活動の成果発表でした。5人全員とも単に調べるだけでなく、アンケートを取ったり、取材をしたり、実験をしたりしてデータを集め、自分のなぜ?の答えを見つけるというしっかりした内容でした。アカデミアの古賀所長からも助言をいただき、2年生の探究活動が楽しみになる発表でした。

Webサイト完成間近!州立モンタナ大学オンラインプログラム⑤

1月21日(土)に州立モンタナ大学オンライン学習プログラムの最終講座を実施しました。参加生徒は州立モンタナ大学と独自のウェブサイトを共同制作し、もう少しで完成します!熊本やモンタナの観光地を紹介するページ等の記事を英語で書き、ウェブサイトに掲載します。全5回の研修をとおして、生徒たちは自らの英語力の向上を大いに実感しており、ウェブサイ卜制作にも楽しんで取り組んでいます!

【SDGs】くまもとSDGsアワード2022表彰式

12月24日(土)に、今回初めての開催となった「くまもとSDGsアワード2022」に、水俣高校のウッド コネクト プロジェクトやイノシカハンターズを含めた様々なSDGsへの探究活動の取組みが評価され入賞し、表彰状を頂きました。くまもとSDGs牽引部門とSDGs未来づくり部門があり、それぞれ39件合計78件の応募の中から、本校はSDGs未来づくり部門の上位6団体に入賞しました。

本校の取組みは、探究活動の中から地域の課題を自分事と捉え、様々な機関と連携し、持続可能な取組みで複数のプロジェクトが活動している点が評価されました。当日は代表として、校長と工業科職員2名が参加しました。

今回の受賞で生徒たちの頑張りはもちろん、地域の方々や応援してくださる方々のおかげで様々な学びや経験ができる環境に感謝しています。関係者の皆様ありがとうございます。

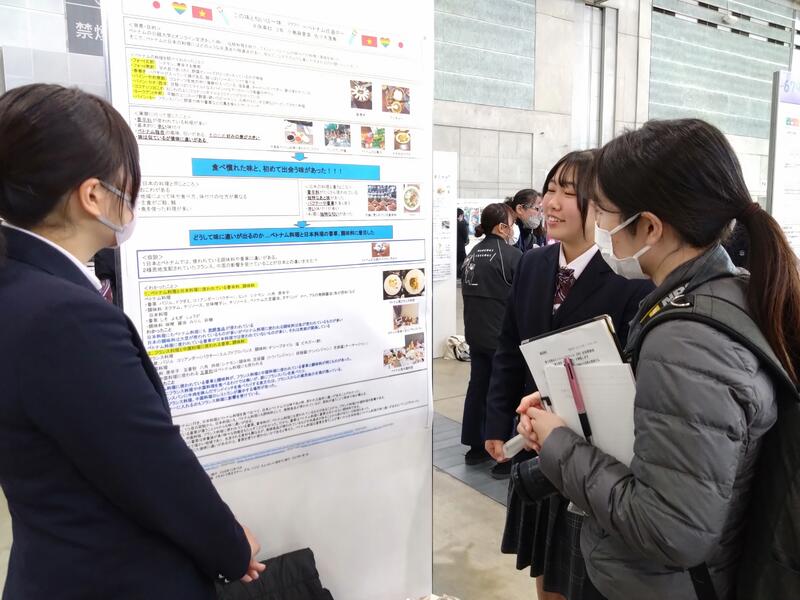

【探究活動】日越大学との交流・最終発表

水俣高校では、ベトナムの日越大学との交流事業を行っています。2年生普通科の生徒とベトナムの大学生が一緒にテーマを決めて互いの国の比較研究を行っています。4月から続けてきたこの研究もついにまとめとなりました。12月23日2学期の終業式後、4グループの最終発表を行いました。

4グループそれぞれのテーマごとに、日本とベトナムの現状、課題、課題解決のためにできることは何か、という内容をスライドにまとめて発表を行いました。

日本とベトナム、そして高校生と大学生という国も立場も違う人たちが1つのテーマの研究を行うということは、なかなか大変なことも多く、「スライドが終わっていません!」「連絡がなかなかつきません!」と苦労もありました。しかし、互いに1つの目的のために協力し合うという経験はなかなかできることではありません。大変なこともあったとは思いますが、お互いの価値観を理解し、どうやったら相手に伝わるか考えるという、本当の国際交流ができたのではないかと思います。

最後には修了証が授与されました。

【探究活動】SDGsマップアプリの開発が進んでいます

水俣高校では慶應義塾大学の植原先生のご指導のもと、今年からSDGsマップアプリを作るというプロジェクトを行っています。水俣市がSDGs未来都市であるということから、「観光客に楽しみながら水俣の良さを知ってもらい、SDGsについて学んでもらおう!そして水俣市のSDGs的な問題点も指摘してもらおう!」という目的でアプリを作ることになりました。参加している生徒は、プログラミング班とSDGs班に分かれて、SDGs班がアプリに必要な機能やデザインをまとめ、プログラミング班がそれをもとにプログラミングを行います。

とはいっても、プログラミング班は最初はネットワーク回線などの関係で予定通りにいかないことも多かったのですが、今日はしっかりアプリ作成のための作業が進みました。難しいところもありますが、みんな試行錯誤しながら頑張っています。SDGs班は水俣市をもりあげるイベントについて意見を出し合いまとめました。

鋭意作成中ですが、どのようなアプリができあがるのか、皆さん楽しみにしてください!

熊本スーパーハイスクール生徒研究発表会に参加してきました

12月3日(土)に崇城大学で実施された熊本スーパーハイスクール生徒研究発表会に、本校から6ポスター14名が代表として参加してきました。

今年は3年ぶりに対面でのポスターセッション発表でした。ポスターセッションとは、会場にポスターを設置して聞きに来た人にその都度発表と質疑応答を行うというスタイルです。自分たちが発表しないときは他の学校の生徒のポスターを聞きに行くこともでき、とても発表者と聞く人の距離が近いのが特徴です。

緊張するかなと思ってみていましたが、物おじすることなく他校の生徒や先生の質問にも丁寧に答え、時には談笑する様子も見られました。積極的に自分から声をかけてポスターを見てもらったり、他の生徒のポスター説明を真剣に聞き入ったりと、実際にたくさんの高校生と会うことで得られたものは大きかったのではないかと感じました。

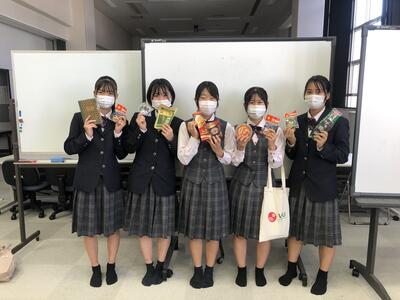

【総探】【日越大学交流班】プレゼント交換を行いました!

日越大学の学生さんとのアイスブレイクとして、プレゼント交換を行いました。「自分の周りで流行しているもの・好きなもの」をテーマに、日越大学と水俣高校のそれぞれがプレゼントを用意しました。

日越大学からは、日越大学のトートバッグにベトナムの食品や雑貨などを詰めて送ってくださいました。

生徒たちもプレゼントを受け取り、感激していました。

水俣高校からは、生徒たちが選んだ食品や雑貨をラッピングして送りました。今後、贈りあったプレゼントについて、SNS等を利用し、交流をする予定です。

水俣市シンポジウムでの発表

水俣高校では3年前から、ベトナムの日越大学との交流を行っています。2年生の普通科を中心に、総合的な探究の時間の授業で、共同テーマについて両国の文化比較などを行っています。

10月22日に水俣環境アカデミアで行われた日越大学連携協定締結記念のシンポジウムにおいて、水俣高校の交流について発表する機会を頂きました。校長先生の学校紹介に続いて、交流に参加している2年生の唐津さんと倉本さんが生徒代表として取り組みを発表しました。

日越大学の学長先生や水俣市長も注目する中、大変緊張したと思いますが、とても堂々とした発表でした。

普段のSNSを使っての交流の様子や、実際に交流して感じた感想など、高校生の実際の取組について知ってもらえたのではないかと思います。

【2年総探】中間発表の様子

9月30日(金)に2年生の総合的な探究の時間の中間発表で全29班が探究活動の進捗状況を発表しました。水俣川のゴミの状況や牡蠣養殖調査、高校生が住みたい街調査や海の絶滅危惧種など様々なテーマの発表がありました。国立水俣病総合研究センターの方にもご来校いただき、発表内容について助言をいただき、新たな学びが多くありました!10月以降は中間発表を振り返り、年度末の成果発表会に向けてさらに探究を深めていきます!

【2年総探】熊日新聞に載りました!水俣食べる通信

令和4年9月29日(木)の熊本日日新聞に、本校2年生の「水俣食べる通信」班の活動が掲載されました!本校では総合的な探究の時間に外部機関との連携事業を行っており、水俣の「食」の良さを発信する「高校生がつくる水俣食べる通信」の制作に2年生5名が携わっています。これから取材活動をして、本格的な記事制作に取り組みます!

【2年総探】中間発表!日越大学との交流

9月28日(水)にベトナムの日越大学と探究活動の中間発表を行いました。日越大学の学生と共同研究を行い、教育制度の違いなど様々なテーマについて日本とベトナムの課題について発表しました。今後はさらに課題の解決策を提言するため、探究活動をしていきます。生徒たちにとって海外の大学生との交流は良い刺激になっています!

【2年総探】編集会議!水俣食べる通信班

9月12日(月)の放課後に2年生の総合的な探究の時間の「高校生がつくる水俣食べる通信」班が編集会議を行いました。デザインについて意見交換をしたり、特集する生産者の方に聞きたいことなどを考えたりしました。通信制作に向けて本格的に活動が進んできました!