電気科ブログ

電気科・工業第2分科会

平成29年度熊本県高等学校教育研究会第2分科会研修会の開催

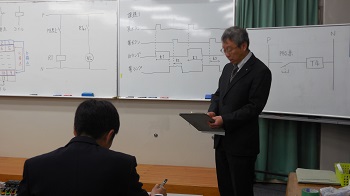

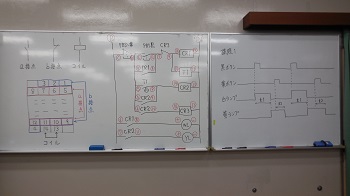

2月16日(金)に、熊本県内の工業高校の電気・電子・情報の先生方が本校に来校され、工業高校第2分科会研修会が実施されました。研修は、「機械保全技能検定の検定盤を用いたシーケンス制御実習」で、講師は、天草工業高校情報技術科の村嶋伸一郎先生にしていただきました。

【研修内容】

〇午前

1 検定盤を用いたシーケンス制御実習

(1)リレーシーケンスの基本回路

(2)タイマを用いた回路

(3)技能検定に出題される回路

2 機械保全技能検定(電気系保全作業)3級について

(1)検定について(時期、受検手数料、等)

(2)課題について(内容、材料、工具、等)

〇午後

3 機械保全技能検定(電気系保全作業)3級の実技実習

(1)課題2:リレー、タイマの点検、有接点シーケンス回路の点検及び修復作業

(2)課題1:有接点シーケンスによる回路組立て作業

4 検定盤の製作について

指導していただいた村嶋先生、お疲れ様でした。ありがとうございました。

開会行事で挨拶をする西校長 講師紹介をする仲嶺電気科科長

今回講師をしていただいた村嶋先生 今回24名の先生方が研修を受講されました

真剣に問題に取り組まれる先生方

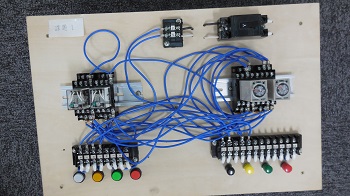

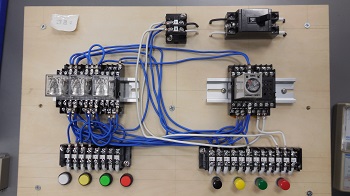

悪い結線の例 いい結線の例

今回の課題 閉会の挨拶をされる仲嶺電気科科長

電気科 あけましておめでとうございます

「あけましておめでとうございます」

あけましておめでとうございます!

気持ちも新たに、生徒たちには色々なことにチャレンジしてほしいです。

今年もよろしくお願いします!

・3年生は卒業まであと僅かとなりましたが、残りの高校生活を楽しんでください!

・2年生は今年、進路を決定することになります。人生の大きな岐路に立ちます。

・1年生は電気科として、第2種電気工事士に挑戦することになります。

それぞれにとって飛躍の年になりますように頑張りましょう!

※体育大会での生徒集合写真です

あけましておめでとうございます!

気持ちも新たに、生徒たちには色々なことにチャレンジしてほしいです。

今年もよろしくお願いします!

・3年生は卒業まであと僅かとなりましたが、残りの高校生活を楽しんでください!

・2年生は今年、進路を決定することになります。人生の大きな岐路に立ちます。

・1年生は電気科として、第2種電気工事士に挑戦することになります。

それぞれにとって飛躍の年になりますように頑張りましょう!

※体育大会での生徒集合写真です

電気科 今年もお世話になりました

「今年もお世話になりました」

4月から学校行事や資格試験、部活動での活躍など、生徒たちは2017年も一生懸命頑張りました!

・3年生は全員進路を決定することができました!

・2年生は電気工事士全員受検や、部活動での活躍がありました!

・1年生は初めての電気実習や学校行事にしっかり取り組むことができました!

2018年も電気科は何事にも全力で取り組み、成長していきます!

※4月の交歓会での電気科生徒集合写真です

4月から学校行事や資格試験、部活動での活躍など、生徒たちは2017年も一生懸命頑張りました!

・3年生は全員進路を決定することができました!

・2年生は電気工事士全員受検や、部活動での活躍がありました!

・1年生は初めての電気実習や学校行事にしっかり取り組むことができました!

2018年も電気科は何事にも全力で取り組み、成長していきます!

※4月の交歓会での電気科生徒集合写真です

電気科3年・課題研究

電気科3年・課題研究

本日が電気科3年の二学期最後の課題研究でしたので、6限目に実習棟の「スペースリフレッシュ」をしましたので、報告します。3年生は、高校生活残すところ後わずかになりました。1年間の掃除プラス3年間の思いを込め、御世話になった電気科実習棟の掃除を心を込めて行いました。

普段掃除ができないところから、きれいにしました。

窓も心を込めて磨きました。

職員室も整理整頓しました。

出たゴミや、不要な物も整理しました。

3年生のおかげて、電気科実習棟の整理整頓ができました。これでいい正月が迎えられます。以上で電気科の「スペースリフレッシュ」の報告を終わります。

電気科2年・実習

電気科2年・実習

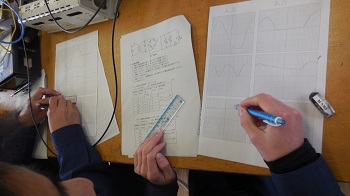

本日、二学期最後の電気科2年の電気実習がありました。今回は、4班の「電源回路の特性測定と電源の安定化」を紹介します。この実習は、整流回路に平滑コンデンサを組み合わせた直流電源に負荷を接続し、負荷電流に対する直流電圧を測定する。この結果から電圧変動率およびリプル百分率を求めることによって、平滑回路の機能および直流電源の特性を理解することを目的としています。

先生の説明を受け、三人一組で実習を行います

分かりないところは直ぐに質問をし、問題解決をします

実験後、直ぐにデータを整理します

データの整理が終わると、次の実験に取り組みます