タグ:電気建築システム科

【建築コース】2年生木工実習

今、2年生の実習は木工です。木工では、精度高く、効率よく、材料の無駄がないように、そして安全に意識して図面通りに仕上げます(これを品質、工程、予算、安全の4管理といいます)。そのためには、道具や機械の使い方、作業手順など様々なことを身に付ける必要があります。生徒たちは、先生の話をしっかり聞き、そして初めてのことにも果敢に挑戦することで新たな知識や技能を身に付けていきます。

今回は、手加工と機械加工の両方を経験しました。これらを習得すると、来年のウッド コネクト プロジェクトで高いレベルでの製作が可能になり、さらに将来は、立派な建築技術者になることができます。積極的に取り組む生徒たちは、実習中にも確実に力を付けていきました。木製椅子の完成に向け、修行は続きます。

*写真は、椅子の脚の墨付け、加工をしている様子です。脚の椅子は木が立っていたとおりに組み立てます。木材の根元が脚の下部分になります。木材をみて根元がどちらか、木の表面、中心はどちらかなども見極めて製作を行なっています。

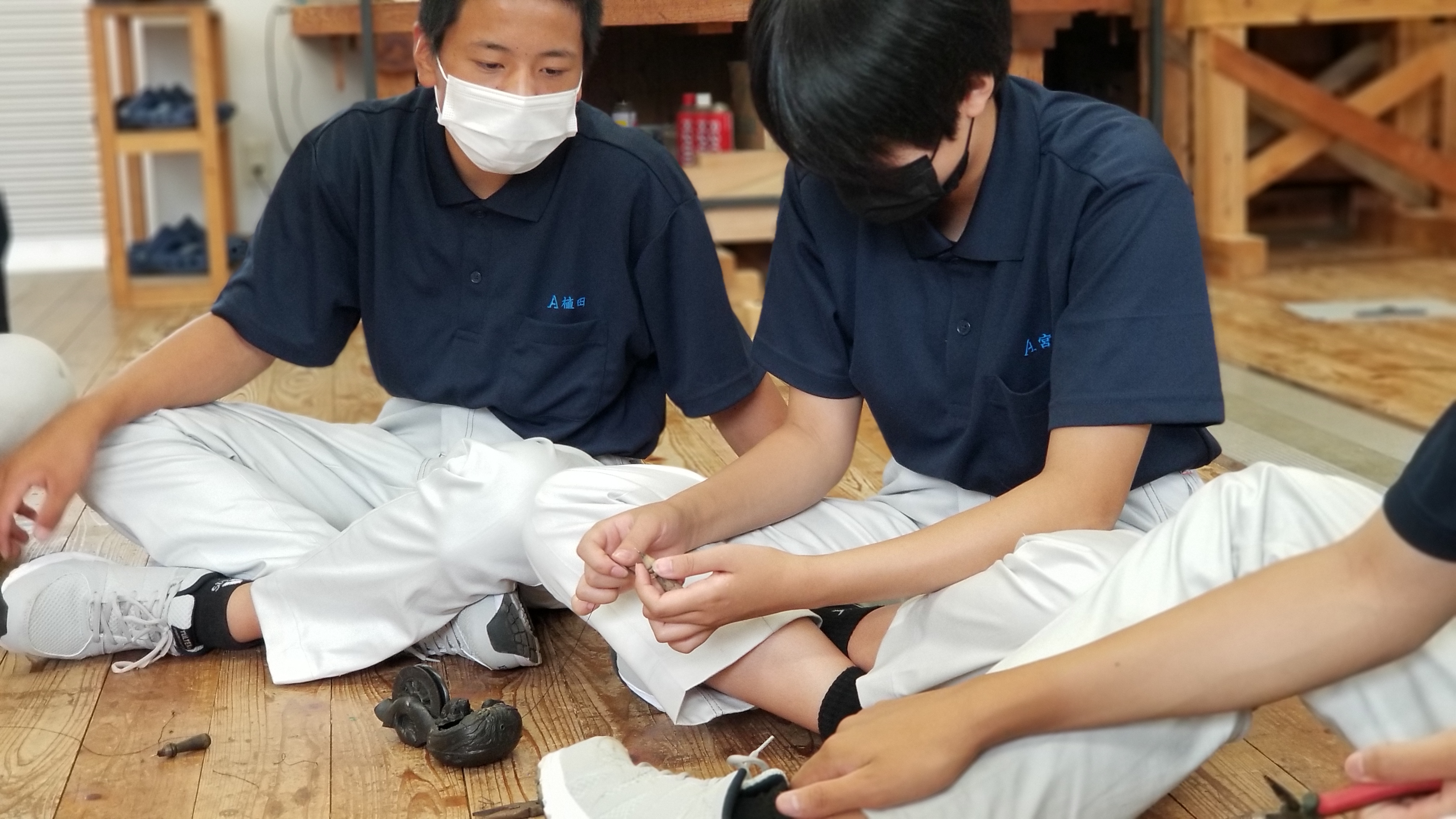

【建築コース】【WCP】新たなプロジェクトスタート~Wood connect project~

新庁舎キッズコーナー木工品製作を終えたWCPメンバーは、先週から新たなプロジェクトをスタートさせました。

それは、「組子入り建具パーティション」製作です。いつもお世話になっている水俣市建具組合のものづくりマイスターの技能をさらに伝承し、かつWCPの取組みを市民の皆様にもっと知って頂くために、新庁舎の談話コーナーなどに活用予定で、企画、設計しました。材料は、水俣市内の山林で伐採したもので地元林業者より頂いたものを一部活用させてもらっています。

パーティションは、建具のように釘を一切使わず、さらに障子や、装飾に用いられる組子を取り入れることで、建具技能の向上や美しさ、さらに感染症対策のための換気も見込めるものになっています。

第1回の授業では、マイスターの方々から木の特徴や性質、また製作してこられた組子を見せていただき、墨付け、加工作業を行ないました。年内完成に向け、製作を進めていきます。

*Wood connect projectは、地元のあらゆる資源(ヒト・モノ)を活用し、連携し、協働することで、建築技能の向上及び地域の課題解決を目的としています。それにより、将来社会に貢献できる建築技術者を目指します。

【建築コース】1年生住宅模型実習

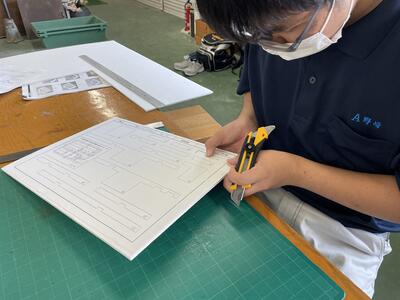

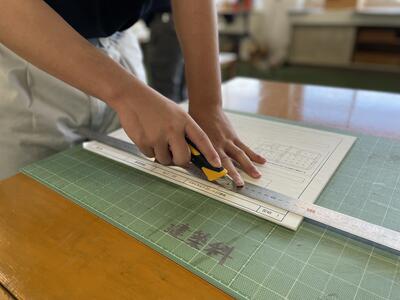

今日から1年生は住宅模型製作を始めました。建築構造の授業や製図の時間に学んだ知識を活かして、軸組模型(木の家は柱や梁を組んでできており、それを軸組といいます)を製作していきます。まず材料の準備ができたら、図面に番付と呼ばれる記号を書き込んでいきます。以前実際に木造建築現場を見学した経験がここで生きました。

ひのき棒、スチレンボードをカッターやのり、ボンドを用いて図面通りに加工、組み立てしていきます。生徒たちは、仲間と相談しながら作り上げていきます。上手くいかない、分からないところは、積極的に周囲に尋ねる雰囲気がとても良いです。まるで建築現場のように活気に溢れています。続きは来週。完成できるようみんなで楽しんで取り組みます。

*建築コースでは、教室で学ぶ、製図室で図面をひく、実習棟で体験する、さらに現場見学で実際に触れることで、建築の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養っています。

【建築コース】1年生レーザー加工機実習

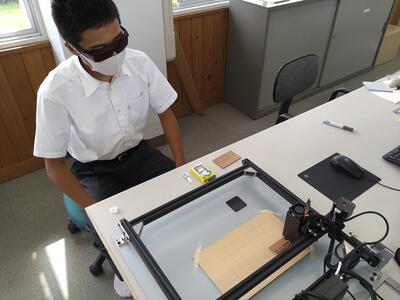

今年から建築コースでは新しい実習が加わりました。レーザー加工機を用いて、名札製作です。名札は、今後現場見学やインターンシップの際に着用する予定です。

まず先週の実習で加工機のソフトの使用方法を学び、パソコン上にデザインを入力していきます。1年生それぞれがデザインを考え、それをプレゼンし、1番評価が高かったデザインを採用しました。

今日はその決めたデザインにそれぞれの名前を入力し実際にレーザー加工を行います。ちなみに名札は、桜の木です。少しピンクがかっていてとてもいい感じです。レーザー加工中は火災などの可能性があり危険ですので、機械から目が離せません。光が強いため、専用のゴーグルを使用しています。レーザー加工後は、やすり掛けをして角を丸くし、専用の金物を背面に取り付け、完成です。おそらくこの実習は県内初の取組みです。今後この名札を着用した、現場見学を企画します。

*建築コースでは製作物を作るだけでなく、デザインを考えたりそれをプレゼンしたりと、主体的、対話的で深い学びの実践をしています。

【建築コース】【WCP】Wood connect project(ウッド コネクト プロジェクト)

建築コース3年生が水俣環境アカデミアのご支援、水俣市建具組合のものづくりマイスターの技術指導を受け、水俣市新庁舎のキッズコーナーに設置される木工製品を製作し完成させました。製作するものの企画、計画、設計から携わりました。県産杉の集成材で製作し、子どもたちが使うことを想定し、本棚やおもちゃ箱入れ、キッズテーブルの寸法や角を丸くすることなど工夫を凝らしたものになっています。本棚の天板には畳をのせる予定で見守る大人の方が座れる設計になっています。職人さんからのアドバイスはとても勉強になりました。

新庁舎でのお披露目と子どもたちが喜んで使ってくれることを楽しみにしています。

*建築コースでは、地域貢献活動を通して建築技術向上を図っています。地域の方々と関わることで、高校時代から社会経験を積むことができます。

【建築コース】【WCP】中学生体験入学で建設業協会とコラボ!

先日の体験入学では、多くの中学生の皆さんの参加ありがとうございました。建築コース見学では、建設業協会青年部の皆様の全面協力により、重機やドローンの実演及び建築の魅力についての講演をしていただきました。

重機の実演では、協会の方がコンクリートブロックを積み木のように重ねる神業をみせ、大盛り上がりでした。また、ドローンの上空からの映像をTVモニターで見ることができるようになっており、建築の最新技術を見せていただきました。

建設業協会青年部の皆様、ありがとうございました。

*建築コースでは、地元建設業協会と連携し、現場見学やインターンシップ、外部招聘授業などを行い、実践的な取組みを積極的に行っています。

【電気建築システム科】【WCP】津奈木中学校へ出前授業

7月15日(木)に、電気建築システム科3年生が津奈木中学校へ出向き、技術の授業を行いました。中学2年生の皆さんが、自分で考えた木製本棚を作っているところに、電気建築システム科3年生が技術指導を行います。

けがき(しるしの付け方)や、のこぎりの使い方を教えることで、中学生の皆さんは安全で楽しく製作しているようでした。高校生たちにとっても人に教える経験は、コミュニケーション能力の向上や自らの技術力の見直しなどたくさんの効果があります。中学生の皆さんから「楽しい」や「できた」の声を聞くと高校生はさらに技術を高めなくてはと意識が上がったようです。

今後も出前授業を通してものづくりの楽しさを伝えることができればと思います。

*出前授業の様子は、7月17日(土)熊日朝刊のローカルワイド県南「水俣高生 技術の先生に」で紹介されました。 https://kumanichi.com/articles/317495

【建築コース】【WCP】1・2年生木造住宅現場見学

先日、建築コースの1・2年生が本校近くの木造住宅新築工事の現場見学を行いました。地元工務店さんと家主さんのご協力のもと、安全面に配慮して見学してきました。

現在の木造住宅ではプレカット(工場で木材の接合部分を機械で加工したもの)が主流ですが、この現場では、大工さん自ら木を伐採した上に、手刻み(大工さん自ら接合部分を手加工したもの)してあり、とても貴重なものを見せていただきました。木材一本、一本を見極め、組み立てられている状態は、まさに適材適所です。

生徒たちはとても興味深く見学し、大工さんにいくつも質問していました。百聞は一見にしかずですね。また、授業で学びを深め、工事が進んだところで現場見学をさせていただきます。建築コースは、地域の皆さんに支えられて、建築を学んでいます。

*写真は、工務店さん、家主さんの御理解のもと撮影させていただきました。写真・記事の転載はご遠慮ください。

【建築コース】【WCP】Wood connect project 2021(ウッド コネクト プロジェクト 2021)

先輩たちの取組みを引き継ぎ、今年度も建築コース3年生は、Wood connect projectをスタートさせました。水俣市建具組合の「ものづくりマイスター」の指導を受け、木工製品の製作を行います。前回の授業までに、生徒たちは担当教師と共にアイディアを出し合い、図面を完成させていました。まずは、図面通りに木材を切断します。大型パネルソーを使い、(この機械があるのは県内建築科で本校だけ)安全で早く、正確に作業を行います。

切断後は、墨付け(加工するために印をつけること)を、ものづくりマイスターの皆さんのご指導の下、行っていきます。プロの技術に感心しながらも、生徒自ら早速挑戦。手際よく作業を進め、予定通りに今日の分の作業を終えることができました。10月末の完成に向け、今後も作業を進めていきます。何ができるかお楽しみに!

*ものづくりマイスター制度:厚生労働省が、ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定・登録し、若年技能者への実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行う制度です。建築コースでは、この制度を活用し、より実践的で効果的な授業を行っています。

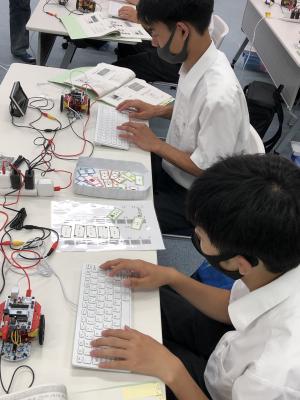

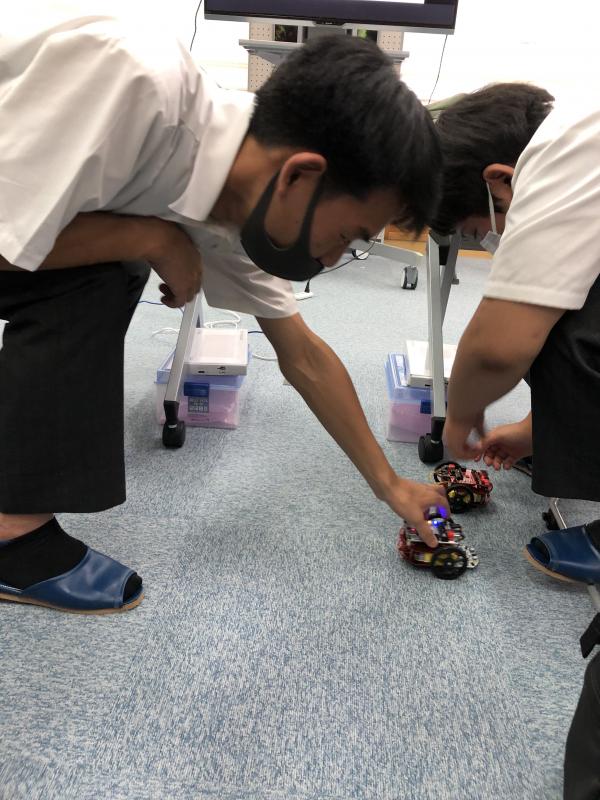

【電気】プログラミングワークショップに向けて

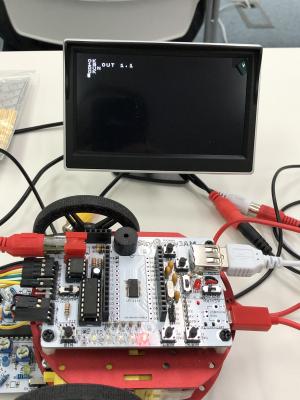

標記のワークショップに向けたメンター教育が、7月2日(金)水俣市環境アカデミアで行われ、電気建築システム科電気コースの1、2年生7名が参加しました。

本ワークショップは、夏休みに開催される小中学生向けのプログラミングワークショップで、水俣高校生がメンターとして子供たちにプログラミングを教える催しです。

メンター教育の講師は、日鉄日立システムエンジニアリングの萬谷様で、プログラミングの面白さや小学生が必ずつまずくポイント等の指導がありました。

内容は、信号機のLED点滅やロボットカーのプログラム制御についてでした。

参加した生徒たちは、LEDやロボットカーをプログラムで制御し、楽しんでいました。

当日は、小学生が楽しめるワークショップになるよう頑張ってほしいです。

【建築コース】1年生木工実習~墨付け・のこびき編~

建築コース1年生は大工さんになった気持ちで実習を行っています。2回目の木工実習では、前回学んだ墨壺を使い、墨付け(加工するための印、線)を行い、のこぎりでの切断に挑戦です。

まず今年赴任した木工担当教師が手本を見せると、その技術に生徒たちは驚いている様子でした。その後、生徒自らのこびきをしましたが、まっすぐ木材を切断することの難しさに苦戦。怪我に注意し、適度な緊張感はありつつも、みんなで協力し、担当教師にも気軽に質問するなど和やかな雰囲気で楽しく木工ができています。何度も挑戦し、周囲のアドバイスを受け、着実に技術を向上させました。

【建築コース】【WCP】水俣市役所新庁舎工事現場見学

先日、建築コースの2・3年生が工事現場の見学に行ってきました。建築士、現場監督、水俣市役所の方々のご厚意で、詳しく説明を受けながらの見学でした。生徒たちは、授業で学んだことに加えて、プロの方々の話を聞き、実際に目で見て、手で触れることで建築技術のすごさを体感できました。また、完成する前にしか見られない場所や、工事の様子を見て新たな学びもありました。この現場では卒業生も現場監督として働いており、生徒たちは自分たちの将来についても考えることができました。

*建築コースでは、社会に開かれた学びを展開するため、地元企業や行政と連携し工事現場見学や講話、講習会などを積極的に行っています。

【電気コース】工基(総合選択制)

本日、電気コースの実習(総合選択制)でLEDキャンドルライトを製作しました。

はんだ付けで基盤を作り、電池ボックスとガラスのコップをグルーガンで固定し、完成です。

中学校以来のはんだ付けに戸惑いながらも上手に作業を行っていました。

また、それが終わって、学校内の電気設備の見学に行きました。

校舎の屋上では太陽光パネルと、学校の受電設備では6600Vの引き込みをしてあるキュービクルを見ることができました。

生徒達は、普段は入ることの出来ない空間に入り、ちょっとした探検気分で楽しそうでした。

【建築コース】【WCP】産学官連携事業「木育ワークショップ」

6月18日(金)に、水俣環境アカデミアで、木育ワークショップが開催され、建築コース3年生4名が参加しました。

水俣環境アカデミア所長様より、昨年までや今年度の建築コースの取組みについて話をしていただいたのちに、森林施業プランナーの方より、水俣の森林や林業の講話をして頂きました。続いて、新水俣市役所庁舎の設計をされた、1級建築士の方に、新庁舎の概要について講話をして頂きました。生徒たちは、学校では学べないことを多く学ぶことができました。

そして、今回の連携事業の目玉である新庁舎のキッズコーナーについて意見交換会を行われました。なんと、新庁舎キッズコーナーの企画、設計、製作を建築コース3年生の4名に任されたのです。意見交換会では、水俣環境アカデミア及び水俣市新庁舎建設室の方々や製作の指導をしてくださる水俣市建具組合の方々など多くの連携先の皆さんとアイディアを出し合うことができました。今後、早速設計を行い、11月の新庁舎完成に向け、キッズコーナー製作を行っていきます。随時作業の様子をお知らせしていきます。

*建築コースでは、Wood connect project(ウッド コネクト プロジェクト)や木育ワークショップなど地域の様々な方と連携し、地域貢献をしながら建築技能や知識を深める活動を積極的に行っています。

【建築コース】楽しい!1年生木工実習スタート

1年生にとって、初めての木工実習が始まりました。将来は大工を目指す生徒もいて、とても意識が高いです。

第一回目は建築道具について、学びました。写真は、墨壺(すみつぼ)と呼ばれる木材に印をつける道具の糸が切れたときの対処法について学んでいる様子です。説明を受けたのち、みんなに分かるように太いロープを用いて結び方を確かめました。その後は各自で割り当てられた墨壺の糸を切り、それを結びつけています。何度か練習すると上手にできるようになりました。まず、道具の仕組みや道具が故障したり、糸が切れたりするときの対処法から学ぶと次回の実習からより道具を大切にかつ思い切り使うことができますよね。

実習後のレポートもとても楽しかったと感想を書いてくれました。これからも真剣にそして楽しみながら知識や技術を身に付けていきましょう。次回は実際の作業内容を掲載します。お楽しみに。

【建築コース】2年生測量実習

今日の建築コース2年生は、幸いにも晴天に恵まれ、トランシット測量(角度測量)を行いました。1年生で行った測量器械より格段に操作の難易度が上がりましたが、さすが2年生、何度か練習をするとコツを掴み、精度高く測量できました。

測量器械を用いて、グラウンド上に地中梁(建物の基礎部分や地下を支えるために地中に埋められた梁のこと)を描く課題では、みんなで話し合い、座学で学んだ知識を活かして、完成させることができました。立派な建築技術者を目指してこれからも技術を磨いていきます。

*建築コースでは、教室で学ぶ座学とものづくりや実験、実習など身体を動かして学ぶ実習があり、それぞれリンクさせながら授業を行っています。

【建築コース】1年生測量実習

建築コース1年生は、平板測量にチャレンジしています。平板測量とは、敷地の形、広さ、方位を調べることです。今日は、残念ながら雨のため、屋内での実習でした。最初は器械の取り扱い方に苦戦していましたが、みんなで協力し合い、教え合っていました。測量結果は、2班ともほぼ誤差なし。素晴らしい!入学したての1年生も、もう立派な建築技術者です。

*本コースの実習では、測量、木工、材料試験、足場組立、模型製作、CAD(コンピューターを使った図面書き)など幅広く、建築技術を学ぶことができます。

【建築コース】wood connect project 木製ベンチ11台、木製パーティション1基、木製テーブル3台引渡式

建築コース3年生課題研究、wood connect project(ウッドコネクトプロジェクト)班は、本日水俣環境アカデミアで、wood connect project班が製作した木製ベンチ等の引渡式を行いました。

生徒代表挨拶では、「多くの方々のご支援、ご協力の下にこのプロジェクトができたことに感謝し、自らが伐採した木材を使い技術指導を受けながら製作したベンチ11台を水俣市民の方々に永く使ってもらえることを嬉しく思います。」と述べました。水俣環境アカデミアの古賀所長より、「地域のために、今後もプロジェクトを支援していきたい。」と言っていただきました。

その後生徒たちはベンチを使用してくださる各自治会長様に向けて、製作過程などをまとめたプレゼン発表をさせていただきました。本プロジェクトに関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。生徒たちは、建築技能の向上、地域の山林についての学び、水俣市民への広報などを通して多くのことを学び経験できました。卒業しても、この経験は必ず活きることでしょう。

なお、今回行ったプレゼンは、2月20日(木)のSGH成果発表会でも発表します。是非本校へご来校ください。

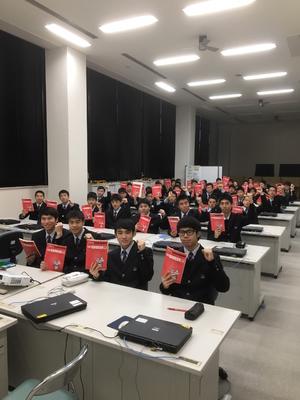

【八の字坂46】危険物取扱者試験対策課外授業

3月7日に危険物取扱者試験の特定試験が水俣高校を会場として初めて実施されます。

その試験で乙種四類危険物取扱者合格を目指した機械科の1年と2年、電気建築システム科2年、3年、普通科3年の合計46人が試験対策に取り組んでいます。たまたま参加者が46人だったので題名に八の字坂を付けてみました。

この資格は、消防法で規定されるガソリンや軽油などの引火性液体を取り扱う免許です。化学、危険物の性質や消火方法、消防法など広範囲の知識を問われます。熊本県内の高校生は合格率が10%程度とかなりの難関資格ですが、みんなで協力して合格しようと毎朝7時45分から頑張っています。学年末試験と両立しながら合格を勝ち取ってほしいと思います。

令和元年度課題研究発表会 電気建築システム科

電気コース

①マイコンカーの製作

②環境発電の研究~エネルギーハーベスティング~

建築コース

③Wood Connect Project

④地球にやさしい土壌固化剤の開発に関する実験的研究

⑤小径丸太廃材を活用した中学校技術の授業用教材開発

令和初の課題研究発表会が1月16日(木)本校柔道場にて行われました。今年度も3年生が1年間の集大成ということで各班ともにそれぞれの研究テーマにそってこれまでの取組みを発表しました。保護者の方や多くの先生方が参観して頂き、生徒達はとても緊張した面持ちではありましたが、最後まで協力して発表を終えることができました。