令和8年度(2026年度)熊本県立上天草高等学校入学者選抜に係る情報

掲載内容

- 募集要項について(2025.11.05)>>> 【令和8年度(2026年度) 熊本県立上天草高等学校入学者選抜募集要項】

- インターネット出願について(2025.11.26)

上天草高校の施設見学や個別相談会を”随時”行っています。

上天草高校の『いま』をお伝えします

【1・2年生】小論文講座

12月27日、1・2年生のグローカル文理コースの生徒と、希望する生徒を対象に

小論文講座を実施しました。

第一学習社から講師の先生をお招きし、小論文や志望理由書の書き方について

ご講義いただきました。

真剣なまなざしで学ぶ生徒たちの姿が印象的でした。

3学期は、次の学年の0学期と言われます。

今日学んだことを活かしながら、自分の目標に向かって歩みを進めてほしいです。

私たち職員も、精一杯フォローしていきます。

第2学期終業式

12月24日。終業式が行われました。

式の始まりには表彰式が行われました。

部活動関連

・第78回国民スポーツ大会ウェイトリフティング競技

・令和6年度熊本県高等学校ウェイトリフティング競技新人大会

・レディースカップ第16回全日本女子選抜ウェイトリフティング競技大会

・第24回熊本県高等学校写生大会

・第30回熊本県高等学校揮毫大会

検定試験関連

・2024年度第2回実用英語検定試験

情報会計科

・第71回全国商業高等学校協会主催情報処理検定試験

・第149回全国商業高等学校協会主催ビジネス計算実務検定試験

福祉科

・高校生による福祉体験権発表熊本大会

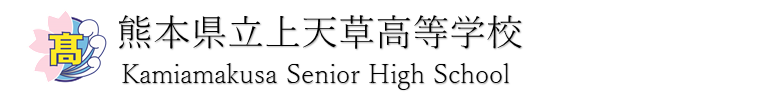

続いて終業式では、森本校長先生より訓話がありました。

校長先生は、ロサンゼルス・ドジャーズの大谷選手の1年間の活躍を振り返りながら生徒へ次年度の励みの言葉を述べられました。

大谷選手の「やれるかやれないかは自分次第」「これは無理だと、限界を感じたことは一度もない」「成功するために自分を信じてポジティブな姿勢で果敢に挑戦する姿勢」を話されました。

本当に野球が「好き」という思いでここまでの活躍された大谷選手。校長先生は「自分が本気で好きになる何かを見つけてください」と生徒に話されました。

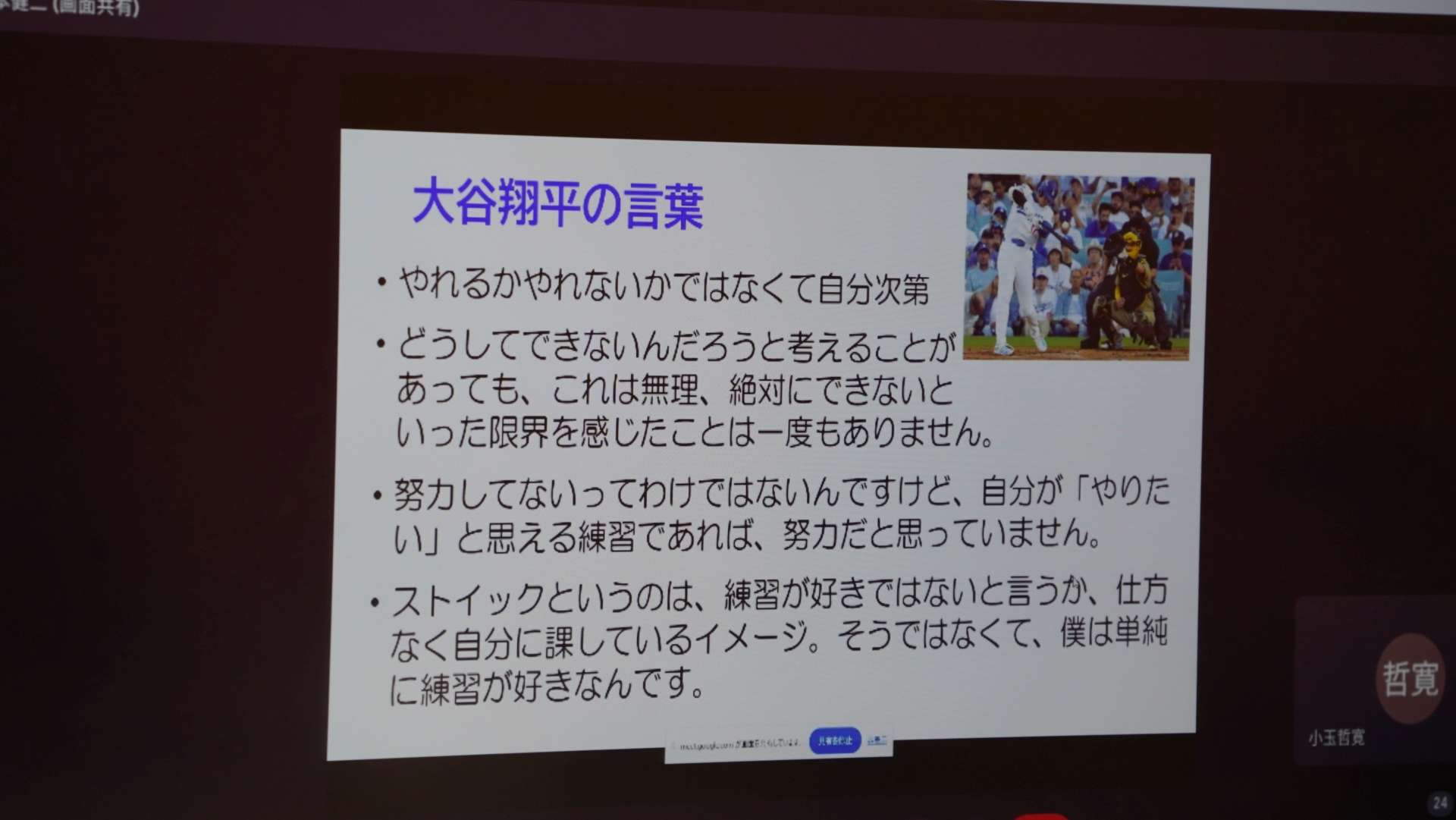

また、各部からの連絡では、生徒指導部、生徒指導部、教務部の主任の先生方から講話がありました。

特に生徒指導部からは、冬休みに入る生徒に向け「闇バイト(犯罪実行者募集情報)」への注意喚起のため、上天草警察署生活安全課様よりご講話いただきました。

高額報酬をかたり強盗や詐欺などの犯罪行為に加担させる「闇バイト(犯罪実行者募集情報)」。生徒たちが「受け子」「出し子」、犯罪行為に加担しないようお話しいただきました。

熊本県警察HP:「闇バイト(犯罪実行者募集情報)に注意」【リンク】

新しい年に向けて、まずは心穏やかに、健康に留意しながら過ごしてください。令和7年1月8日。始業式で元気な姿で会えることを楽しみにしています。

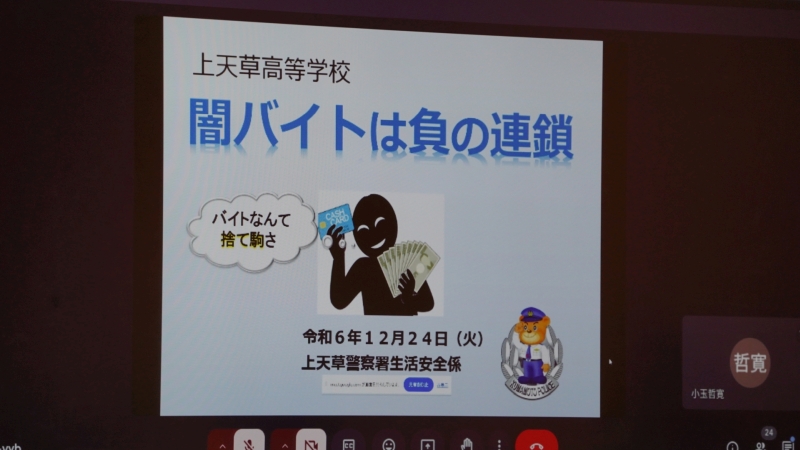

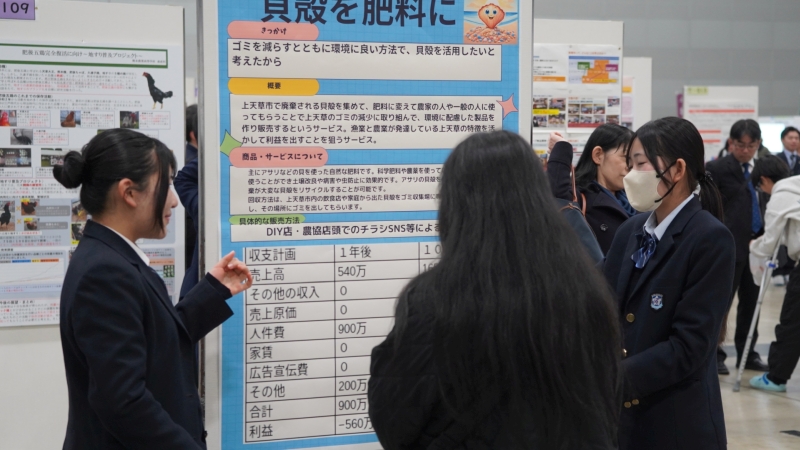

県立高校学びの祭典に参加してきました

12月21日(土)。グランメッセ熊本において「第3回熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会」が開かれました。この発表会は「県立高校学びの祭典」ともいい県立高校50校から生徒約1250人が参加し、特色ある取り組みの成果をポスター掲示や体験ブースで発表しました。

上天草高校からは、総合的な探究の時間(上天草プロジェクト)でのビジネスプランのポスター発表や福祉科によるUD-eスポーツの体験などを行いました。

地域活性化・起業家教育にビジネスプランを組み入れた本校の取り組みに、他校の生徒や参加者の方々も興味を持っていただき、上天草高校生の発表に耳を傾けていただきました。質疑応答も行われ、同年代の生徒との交流も行われたようです。

UD-eスポーツを楽しみながら行える福祉科の体験ブースでは、お子様連れのご家族が多く参加していただきました。高校生の説明ののちゲーム開始。好記録を出そうと一生懸命にパッドをたたいている姿が印象的でした。

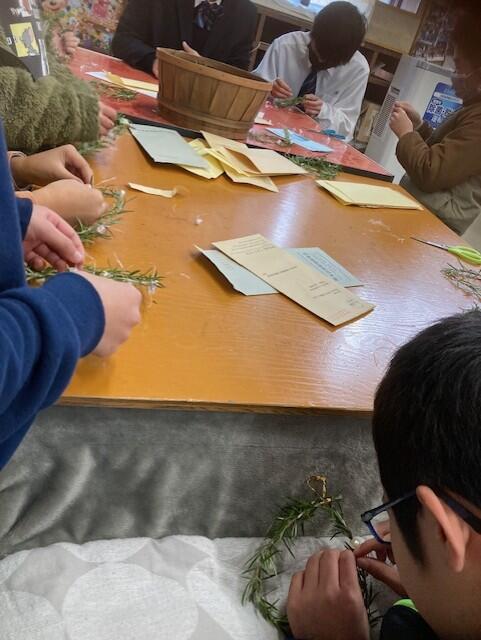

読み聞かせに行ってきました

終業式が終わった午後に、近くの小学校の学童保育室へ読み聞かせに行ってきました。

「つるにょうぼう」「てぶくろ」「ねずみくんのクリスマス」を読みました。

お話を終えた後は、みんなでクリスマスリース作りをしました。

コタツの中で、おしゃべりをしながら楽しいひとときをすごしました。

良い、クリスマスやお正月が過ごせますように・・・。

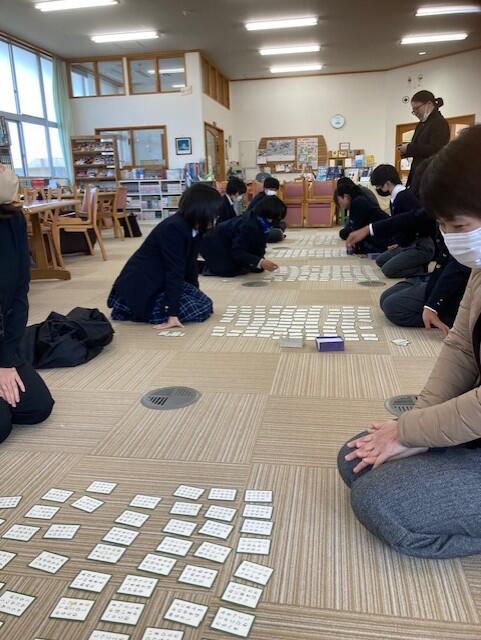

百人一首大会

終業式、終礼を終え、図書館で百人一首大会をおこないました。

主催は図書・放送委員会です。

先生がたも交え、楽しい年末のひとときをすごすことができました。