新着情報

【ASⅠ】天草の海に学ぶ!

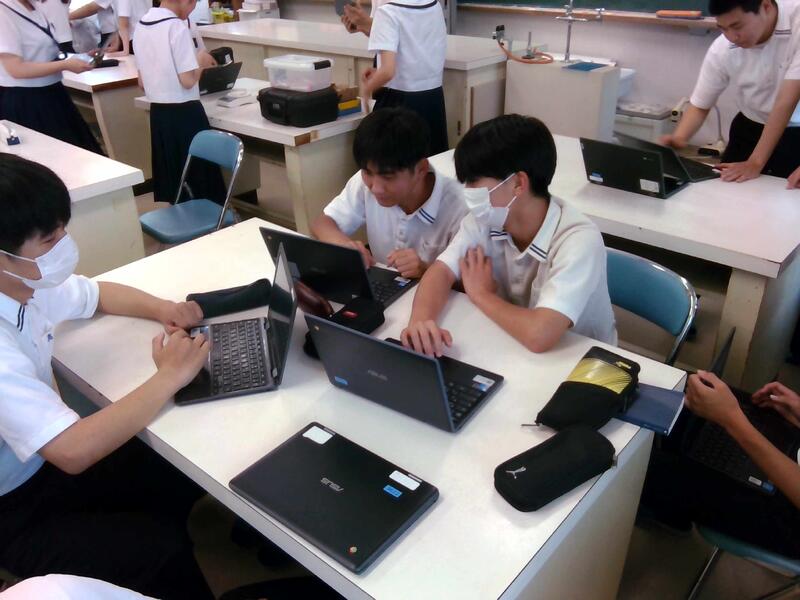

本日のASⅠは、「天草の沿岸環境と生物多様性(Coastal environments and biodiversity)」という演題で、九州大学天草臨海実験所の新垣先生にお越しいただき、天草の様々な海洋生物についてや天草の海で行われている研究活動についてご講義をいただきました。

九州大学天草臨海実験所は苓北町にありますが、天草だけではなく北海道から沖縄まで、更には台湾などのアジア沿岸域で、サンゴや魚類、潮間帯魚類、藻類などに関する研究が行われているそうです。本日の内容は多岐にわたり、英語での説明や専門用語も多く、やや難しい部分もありましたが、それぞれクラスメイトと助け合いながら理解を深めていました。講義では、環境が多様な天草ならではの、変化に富んだ沿岸生態系についてだけでなく、生態系の変化についても言及されました。例えば、年を追うごとに通詞島でのひじきや富岡でのサンゴが減少しているといった経年変化だけでなく、季節によって同じ場所の生態系が大きく変わる場所もあるということも教えていただきました。

今回の質疑応答では、天草で育った高校生ならではの質問も出ました。それは、「なぜ、九州大学は、わざわざ天草に実験所を作ったのか」という質問です。この質問の「島民らしさ」は、天草で生まれ育ったからこそ、そこにあるものが当たり前すぎてその価値に気づきづらい、というところにあります。今回、新垣先生から教えていただいた、「多くの研究者が認める天草の海の多様性の素晴らしさ」。みなさんはきっと、天草を離れたときに気づくのかもしれませんね。

1学期のASⅠの授業は今日でラスト。1年生のAS夏季課題は「海洋ゴミ」についての先行研究となっています。これまでの学びをふまえつつ、がんばって色々な文献にあたってみてください。良い夏休みを!

【ATⅠ・ATⅡ】今週いよいよARP!

今週はいよいよARP探求成果最終発表会となりました。発表に向けて3年生は発表の練習に全力投球です!皆さん、ぜひご来場いただき、3年生に貴重なご意見やご質問をいただけましたら幸いです!

2年生は研究計画書にそっていよいよ本格始動です!方向修正等あると思いますが、こちらも全力で進めましょう!また、3年生の発表からたくさんのことを教えてもらいましょう!

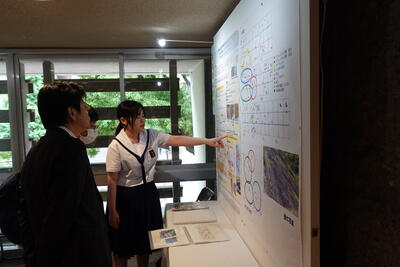

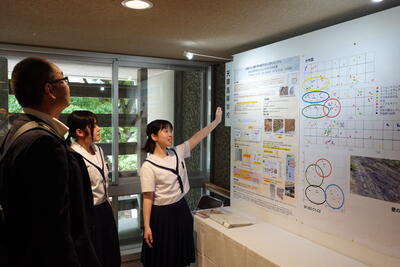

【科学部】ARP探究成果発表会に向けて

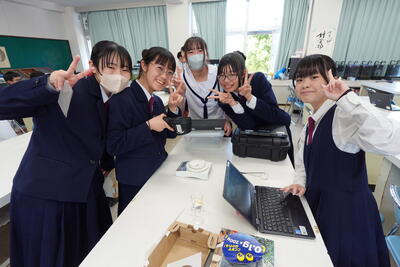

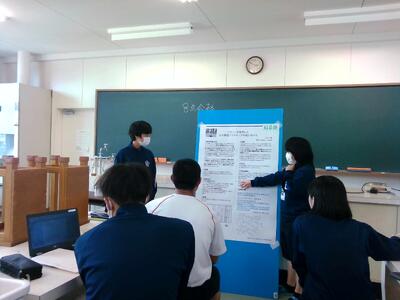

7/10のARP探究成果最終発表会に向けて、科学部が発表練習をしています。

現在の科学部は1,2年生が中心ですので、「最終」発表会ではなく、「初めて」の発表会となる1年生がいます。

今日は2年生が1年生にアドバイスを行っていました。

1年生は先輩のアドバイスを受けて、ポスター作成が進展していたようです。

初めての発表となりますが、2年生の力を借りて頑張ろう1年生!

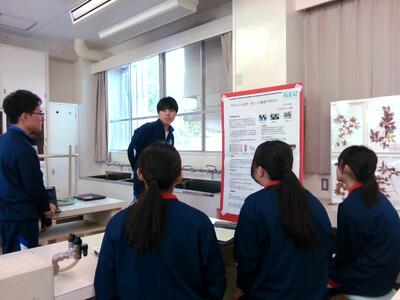

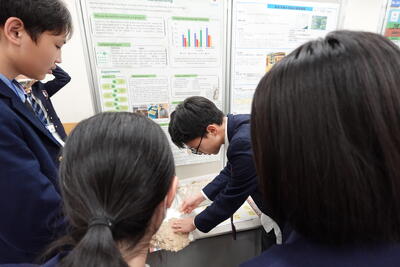

【科学部】くまもと未来ドクター塾生への研究活動支援

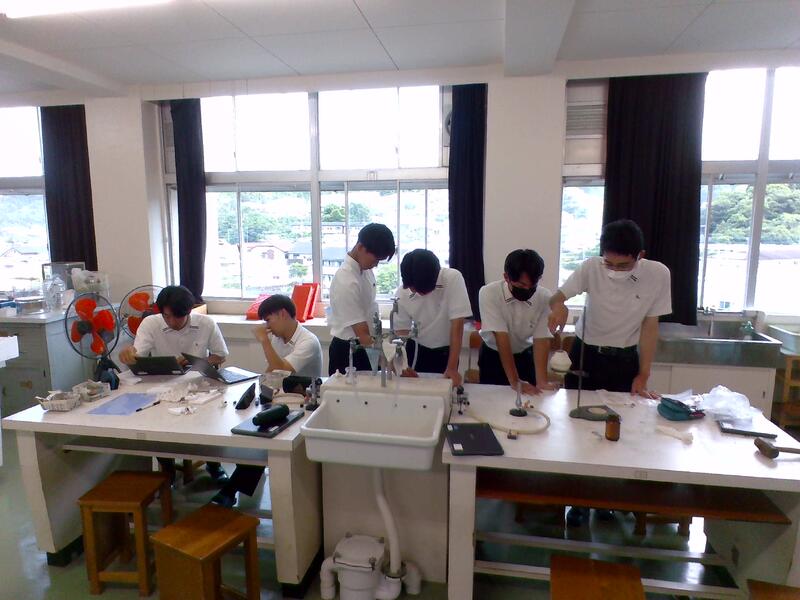

熊本市内から熊本大学が実施している「くまもと未来ドクター塾」に参加している小学生が本校にやってきました。

この小学生はアマモの研究に取り組んでおり、先日はオンラインで科学部アマモ班の生徒がアドバイスを行いました。

本日はアマモ場の観察と実験用水槽の作成のために本校を訪れ、本校科学部生徒がお手伝いしました。

疑問があれば積極的に質問し、目的達成のために最適な対照実験を考案するなど、研究熱心な小学生でした。

今後もアマモ班がサポートしていきたいと思います。

【ASⅡ・Ⅲ】ポスター&インタビュー / Getting ready!

今日のASⅡ・Ⅲは、ARP探究成果発表会で心がけたいことについての確認と共有から始まりました。2年生は発表時の「分かりやすい言葉」や「視線」、発表資料の「視覚に訴える工夫」、3年生では「ジェスチャーや表情」「聴衆と会話をする」「自信を持って質疑を行う」といった意見が出ました。様々な発表経験を通して、発表内容と発表技術、どちらも磨いていってくれることと思います。

さて、本日の主な活動は、2年生は発表会で使用するポスター作成、3年生は本評価です。2年生は、以前作った研究計画書を元にして実験のデータなどを加え、分かりやすいポスターになるように知恵を出し合っています。その頃、3年生はそれぞれの担当者とC2(結論を導く)の評価を行っています。これまでの研究において、仮説の検証をどのように行ったかなど、一人ひとり、自分の言葉で丁寧に説明してくれました。

さぁ、いよいよARP探究成果最終発表会まで、あと1週間です。ASクラスのリーダーシップにより、発表者・聴衆双方にとって、学びの多い会になることを期待しています!

話し合いながらポスター作成を進めていく2年生(音響班)

本評価前に、自己評価を記入している3年生

In today's AS II and III, students first shared their ideas on what they should pay attention to in preparation for the ARP Exploratory Results Presentation. For example , some students said “eye contact” during the presentation and “visually appealing devices” are important, while some others said “gestures and facial expressions” and “asking questions with confidence” are very important. We teachers were happy to see their bright ideas! Through experiencing a variety of presentations, they will surely improve both the content and technique of their presentations.

Today's main activities are poster making (the 2nd year students) and the evaluation (the 3rd year students). Everyone was busily but happily preparing for their presentations. Now, we are just one week away from the final presentation of the ARP research results, and I hope that their leadership will make it a learning experience for both the presenters and the audience!

【科学部】ゴミ? それとも...

放課後の地学室の隅で何やらごそごそと物音がしています。何だろう?と覗いてみると、科学部の海洋プラスチック班のメンバーが、先日あちらこちらの海岸から集めたゴミの入った数々の袋から、ロープや発泡スチロール、何かのかけらのプラスチック片などを抜き出していました。

実は、ゴミとして集められたこれらのものは、今後、作品として新たなデビューを飾ろうとしている「候補生」たちです。というのも、海洋プラスチック班では、8月の環境シンポジウムに向けて、「海ごみアート」に挑戦するとのこと。さて、天草の海で見つかった数々の海ゴミに新たな命を吹き込むことができるのでしょうか。この作品は、8月30日に市民センターで行われるシンポジウム「アマプロ」で展示されます。ぜひ、素材を生かした、それでいて芸術の香りもする「海ごみアート」を見にいらしてください。会場でお待ちしています!

「環境シンポジウム アマプロ2025」 について 詳しくはコチラ!

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/amapro

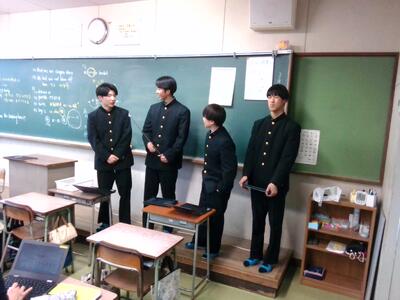

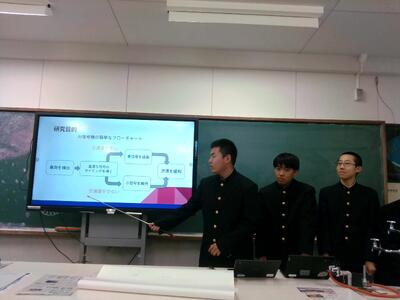

【AS・AT】「プレ発表会」はじめました / Getting ready for the ARP presentations

7月10日のARP探究成果発表会を前に、本日よりステージ発表班のプレ発表会を行っています。今日のトップバッターはATⅡ(天草探究Ⅱ)選択者で、疲れの解消について研究している3年生のグループ。少々緊張した面持ちながらも、ストレッチ後の疲れの解消度合いや、アプリを活用した睡眠に関する実験結果など、丁寧に説明してくれました。早くもあと1週間で本番がやってきます。各班、グループで協力してしっかり準備をしていきましょう!

The stage presentation groups are getting ready for their ARP (Amakusa Research Process) Presentation on July 10th. Today we had a group of 3rd-year AT (Amakusa Exploration), who are researching the relief of fatigue. They explained the degree to which fatigue dissipates after stretching and the results of their experiments on sleep using an application. As you can see, they’re a little nervous, but we’re sure they’ll be ready soon and have a wonderful presentation on stage!

We have about a week to go before the big day. We hope everyone will do their best in the stage/poster presentations and also learn from other groups. Keep up your good work!

【ATⅠ・ATⅡ】一区切りさせる貴重な一時間

本日も交流タイムですが、それぞれの学年で一区切りをさせる貴重な一時間となりました。

ATⅡでは、7月のARP探求成果最終発表会で使用するポスター作成の最終日となりました。研究の集大成をここに完成させたのです。次回からは発表の練習や修正に入っていきますので、研究活動が行えるのは実質本日が最後となります。研究が終わってほっとしたりさみしがったりと様々な生徒の様子が見ることができました。しかし、発表は7月10日です!あと少し、自身の研究をさらにブラッシュアップしましょう!!

ATⅠでは、研究計画書を本日完成させました。これで今後は、計画書に基づいて本格的に研究がスタートします。計画書通りいくものもあればいかないものもあります。メンバーで支え合って試行錯誤し、よりよい研究を作っていってほしいです。また、3年生の姿を見て、来年の自身たちの姿を想像してくれた生徒がどれだけいるでしょうか。計画をしっかりと吟味し、来年は自分たちの発表会を成功させるぞ!という気持ちで取り組んでください!!

【ATⅠ・ATⅡ】雨にも負けず研究活動

今日も前回までに引き続き研究活動を進めました。

2年生は前回作成した研究計画書をもとに、担当の先生と今後の研究をどうしていくか話し合うことが出来ました。

研究計画書は今後の研究の根幹を成すものです。この機会にブラッシュアップし、今後の活動をより実りあるものにしていきましょう。

3年生は前回の本評価を受けて、自らの研究の改善点を見つけていたようです。

ARPまでもうすぐです。集大成に向けて頑張っていきます!

【ASⅠ】天草の「イノベーター」たち、参上!

天草市と熊本大学との連携講義、最終回の本日は、天草で活躍中の若きイノベーターのみなさまが10名、天草高校にいらしてくださいました。ITや観光、リハビリや農業、建築、そして食やデザイン... 様々な分野で天草を元気にしよう!と精力的に活躍するイノベーターのみなさんの講座を受けたことは、生徒たちにとって大変貴重な機会となったようです。

いくつか感想を紹介します。

・今回の講義を通して、どの活動においても人との交流がいちばん大切だなと実感することができました。人と交流し課題を見つけ、仲間と一緒に解決していくのがすこいなと思いました。

・天草の課題を解決しようとしている方々は、自分の得意なことなどを活かしていると分かりました。また、一度天草を出てから気づくこともたくさんあるんだなと感じました。

・この講義を聞いて自分の知らないところで天草の課題を解決しようとしている大人たちを知れて良かった。私も将来こんな人になれればいいと思った。

全3回の講義で学んだことは、みなさんの研究の根っこの養分となり、これからの探究活動を豊かにしてくれることでしょう。この講義に関わっていただいたみなさま、本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします!

Special thanks to today's lecturers! : 江頭さま(OFDO), 鍬崎さま(株式会社白亜紀), 佐々木さま(昭和建設工業株式会社), 上村さま(栄美屋旅館/cafe pole), 植田さま(音楽と野菜), 渡邊さま(マリタイムサポート), 森野さま(うみ猫食堂), 林さま(天草自然生活農法), 山崎さま((有)口福堂), 小川さま((株)リハビリテーションコムラッド)

Today we had ten talented local innovators in Amakusa as lecturers. They are trying to make our city a better place, with their unique skills in various fields such as IT, tourism, agriculture, or music..! It was a great opportunity for us to listen to such energetic and “cool” people, working to revitalize Amakusa with passion.

Here are some of the comments from our students.

Our lecturers have been interacting with others, find issues, and solve them together with people around them. I learned that interacting with people means a lot in every activity.

I found that the innovators in Amakusa are making use of their own strength in order to solve local problems. I also realized that many people can have different perspectives only after leaving their hometown.

I am glad that I was able to listen to this lecture and learn about the adults who are trying to solve issues in Amakusa. I hope I can become such a cool person in the future.

Well, it’s time to say good-bye to our lecturers for now, but what we learned through lectures will surely enrich our future exploration activities. Thank you very much to everyone who was involved in these lectures. We look forward to working with you in the future!

【ASⅡ・Ⅲ】実験って楽しい!(その2) / Fun experiments! vol. 2

今週も、お待ちかねのASⅡ・Ⅲがやってきました。科学実験室では、2年生の「ベビーリーフ班」が、実験で使用予定の土のPH計測を試みています。なかなか安定した数値が出ないことを受け、次はろ過した後に計測してみることにしたようです。(今度はうまくいきますように!)

その頃、2階の廊下では「”超音波”海洋プラスチック班」が何やら楽しそうな様子。実験に使用するマイクロプラスチックを試作しようとしているとのこと、先輩にミルは危ないぞ!と念押しされたようで、おっかなびっくり、説明書を熟読しつつ誰がボタンを押すか決めようとしています。…しばらくして様子を見に行ってみると、無事ミルを使えた様子!さて、実験に使えるものはできたかな?

今日は他にも2年生には実験や実験に向けての準備を行っている班が多く見られ、これぞAS!という雰囲気の、活気ある授業でした。7月のARP研究成果発表会に向けて、研究計画書の総仕上げ(2年生)、ポスターやアブストの作成(3年生)もがんばってください!

It's time for AS II and III again! In the science lab, a 2nd-grade group called “Mesclun greens” was trying to measure the PH of the soil they plan to use in their experiments. After several trials, they decided to try measuring it after filtering - hope they can make it!

Meanwhile, the “Ultrasonic Marine Plastics” are trying to make some microplastics to be used in their experiments. Someone told them that mills are dangerous if not used with care, and now they are trying to decide who will start a machine. We wonder who will be a hero this time!

It’s so nice to see our students enjoying learning with their friends. Keep up the good work everyone!

【ASⅠ】何ができるかな? / What can we do for our town?

7時間目は天草市役所の原田様より、「あまくさ未来創造スクール」で学び、天草をより良くしようと頑張る「ローカルイノベーター」のみなさんの紹介がありました。天草にいながら福岡に出店している方、天草に移住し、御所浦を日本一楽しい場所にしたい!と奮闘している方、天草の女性が集まる場を設け、女性のパワーで地域を活性化しようとしている方。聞いているだけでワクワクしますね!来週は10人のイノベーターのみなさんに天草高校に来ていただくことになっています。ぜひ、積極的に色々質問ができるといいですね。

後半は、熊本大学准教授の尾山先生から和歌山県田辺市の事例をご紹介いただきました。その1つは、どんぐりを2年間自宅で育て、和歌山県の山に戻すことで森林保全に関わることができる、「MODORINAE」というビジネスです。最初は小さな1歩でも、地域の現状を踏まえて知恵を出し合って活動していくことで、メディアに取り上げられ、より多くの企業に採用されるという好循環を生み出したそうです。

講義後のディスカッションを経て、質疑応答では今日も多くの手が挙がりました。この調子で来週も積極的に学んでいきましょう!

In the 7th period, Mr. Harada from Amakusa city introduced “Local Innovators,” who are working hard to make Amakusa a better place. Next week, we will have 10 innovators as guests. We are sure it will be a great opportunity to meet the “cool adults” they have learned about in the lectures.

In the latter half of the 7th period, Prof. Oyama, Associate Professor of Kumamoto University, introduced case studies from Tanabe City, Wakayama Prefecture. One of them is a business called “MODORINAE,” in which people take part in forest conservation by growing acorns at home and returning them in two years. Growing an acorn at home sounds like a very small step, but people doing MODORINAE never stop trying to find better ways. They gradually made things happen - now many companies are interested in their project and more and more people started to join them.

This story from Tanabe made our students more interested in creating something new, and more and more students are now thinking about what they can do for our town. Let's continue to learn actively next week at this rate!

【ASⅠ】考えてみよう! / Why don’t you try… ?

今日のASⅠは天草市・熊本大学との連携講義の2回目です。6時間目は前回の振り返りから始まり、熊本大学副学長の金岡先生が天高生の講義後のアンケート結果をシェアしてくださいました。前回、「将来天草に住みたい」と答えた生徒はかなり少数でしたが、アンケートで「天草に帰ってきた大人の人にインタビューしてみたい」「福岡で暮らしたいと思っているが、なるべく天草に住めるようにしたいと思った」「都会からでも地域のためにできることがあると気付いた」「これから、探究活動を頑張っていきたい」など、講義での学びがしっかりと回答に表れていました。

今回の講義では、専門的な言葉も多く登場しました。「共創」「小さな拠点」「CSR」… なかなか馴染みの薄い用語もあるかもしれませんが、今日のディスカッションやワークシートのメモを手がかりに今後調べていくことにより、みなさんの学びはどんどん深まることでしょう。

「ぜひ、みなさんも考えてみてください」ー金岡先生は、「◯◯しなさい」とは決しておっしゃいません。様々なことについて「調べてみる」「考えてみる」「話してみる」このような活動を重ねることにより、天高生の探究力はぐんぐん伸びていくことでしょう!

7時間目に続きます。

Today's AS I started with a review of the last lecture and Prof. Kanaoka shared the results of the questionnaire with the Amakusa High School students. Last time, quite a few students said they wanted to leave their hometown in the future, but after the lecture, some of them started to think differently. Here are some of their answers:

“I would like to interview adults who have returned to Amakusa.”

“I was thinking of living in Fukuoka, but I would like to try to live in Amakusa if possible.”

“I realized that there are things I can do for the community even from another city.”

“I want to do my best in my exploration activities from now on.”

As you can see, their answers clearly showed that they learned a lot in the lecture.

Mr. Kanaoka never tells us to do something. Instead, he always says “why don’t you try doing….?” Students have a freedom to choose what they can do in AS. By repeating activities such as “researching,” “thinking,” and “sharing ideas,” they will be able to fullfill their future research!

【ATⅠ】研究開始に向けての大きな一歩

本日ATⅡでは本評価を実施しているため、交流タイムはお預けとなりました。わくわくしていた皆さんごめんなさい。

ATⅠでは研究計画書を作成し、研究活動に移ろうとしています。本日がその一次締め切りです。計画書が完成し、活動に移った班もありますが、その中で計画書を作り直す班もありました。活動の中で仮定そのものを見直し、本日の提出締め切りに臨みました。何度も議論や活動を繰り返し、先人の知恵を借り、しっかりと研究の先の見通しを立てることで、よりよい研究活動にしてほしいです。

【ASⅡ・Ⅲ】実験って楽しい! / Fun Experiments!

今日のASⅡ・Ⅲでは多くの班が実験をしています。

まず、目を引いたのは、波の力で電磁誘導を使って電気を効率よく起こす研究をしている2年生の「電磁誘導班」。地学室で、水槽と波を起こすための手作り装置で実験しています。将来の電磁誘導を見据えて、まずはコイルなしで波を起こし、L字型の管の中での水面がどのように上下するか、L字管の長さを変えながら観察しています。

その頃、3階の物理室で何やら作業をしているのは3年生の「カビ班」。キノコのようなものをピンセットでバラバラにしています。白色腐朽菌のカワラタケを寒天培地上で培養し、樹脂のコーティングの有無による繁殖の仕方の違いを観察するそうです。

化学室では、3年生の「ヒガンバナ班」がせっせと球根を切ってはすりつぶしています。ヒガンバナの球根抽出液に含まれるリコリンの発芽抑制効果について研究しているこの班は、追加実験のために抽出液を増産しているとのこと。実験用の保護メガネで、有毒であるリコリン対策もバッチリです!

このように、今日の6、7時間目も充実したASとなったようです。少しずつ研究が進みつつある2年生と、7月の最終成果発表会に向けてデータを増やしている3年生。それぞれ、楽しみながらがんばってください!

As you can see, many groups are conducting experiments in AS II and III today.

The first group we introduce to you today is a group called “Electromagnetic Induction,” researching how to generate electricity efficiently with the power of waves. In preparation for their future experiments, they are now observing how the water surface in the L-shaped tube rises and falls while changing the length of the L-shaped tubes.

Meanwhile, the third grade group called “Mold” is taking apart a mushroom with tweezers. They are culturing the white rot fungus named “Coriolus versicolor," on agar medium and observing the difference in the way it reproduces with and without a resin coating.

Another group called “Cluster Amaryllis” is cutting and mashing some bulbs. This group, studying the germination inhibitory effect of Lycoline contained in the extract of the bulbs of Cluster Amaryllis, is trying to get more extract for additional experiments.

As shown, while the second-year students are gradually making progress in their research, the third-year students are trying to get more data to be used for verifying their hypothesis. If you have time, why don’t you come see them in July? We’re sure you’ll enjoy listening to their presentations!

【科学部】小学生からの研究相談

科学部アマモ班が研究について、小学生からオンライン相談を受けました。

相談した小学生は熊本大学が行っている「ジュニアドクター塾」に参加している児童で、アマモについて研究したいとのことです(すごい小学生です!)。

アマモ班の3年生と1年生が相談を受け、これまでの研究を紹介したり質問に答えたりしました。

今後も相談を受けたり、研究を支援していきます。

次世代の科学者育成のために出来ることをしっかりやっていきたいと思います。

【科学部】退部式を行いました

本日で3年生は引退します。

そこで、2年生が主体となって退部式を行いました。

退部式では、3年間の感想が3年生からありました。

感想の中には、

「チャレンジ精神が養われた」「他校の生徒との交流が刺激になった」などがありました。

また、3年生から研究活動に関する最後のアドバイスが1,2年生に対してありました。

アドバイスの中には、

「数値の取り扱いには注意するべき」「データは量にも、質にも気をつけて集めるべき」

「英語論文から逃げたら後悔することになる」

和やかな中にも、今後の研究のヒントとなる学びもある式でした。

3年生の皆さん、受験勉強頑張ってください。応援しています!

【ASⅠ】天草高校✕天草市✕熊本大学 連携講義 第1週目②

7限目は熊本大学副学長の金岡先生に「地方創生とは〜人口減少のメカニズム」というタイトルでご講義をいただきました。

大手企業が地方都市とタイアップして地方創生に力を入れていること、都会では地方創生が「最先端」で「格好いい」と認識されつつあること等について紹介がありました。また、日本郵政や吉本興業など企業での取り組みや、大学での学びがどのように変化しているかについても教えていただきました。

今日の講義で印象深かったのは、金岡先生をはじめ、講師の先生方の温かさです。「将来、天草を出ていこうと思う人?」「地方創生ってかっこいいと思う人?」「天草の人口が増えると思う人?」様々な問いに素直に(ある意味ネガティブに)答える1年生。天草を出ていこうという生徒が多くても、地方創生ってかっこいいと答える生徒が誰もいなくても、「そっか、うん、それもいいね」「なるほど、そうだよね」。天高生のどんな答えも受け入れる懐の深さを感じ、「どんな意見でも言っていいんだ、受け入れてもらえるんだ」という安心感が広がります。結果、7時間目の講義後の質疑応答では、開始直後から多くの手が挙がりました。地方創生について1人ひとりが考え、みんなが意見を出し合う。小さな1歩ですが、この1歩がきっと将来の天草を変える1歩になることでしょう。

来週、再来週と講義は続いていきます。熊本大学の先生方と天草市役所のみなさんは天草や天高生の未来をちょっと良くするための、心強いサポーターになってくださるはずです。楽しんで、最先端の「地方創生」をみんなで創っていきましょう!

In the 7th period, Prof. Kanaoka, Vice President of Kumamoto University, gave a lecture titled "Regional Development - Mechanism of Population Decline.”

He introduced how major companies are putting their efforts into regional development through tie-ups with local cities, and how regional development is becoming recognized as “cutting-edge” and “cool” in urban areas. He also told us about initiatives at companies, and how learning at universities is changing.

One thing that impressed us about today's lecture was the warm atmosphere of the lecturers. No matter what responses (in many cases, rather negative ones) students had, they were warmly accepted with comments such as “I see your point.” or “Yeah, that's a cool idea!” That made every student relieved and more confident in showing their opinions. Thinking about regional development and sharing ideas - It is a small step, but this step will surely help make our Amakusa a better place.

We will have more lectures next week and the week after that. The lecturers we had today will be with us in our study for a brighter future. Remember, as we learned, ”regional revitalization” is cool and now in fashion! Let's work together and keep learning!

【ASⅠ】天草高校✕天草市✕熊本大学 連携講義 第1週目①

熊本大学と天草市役所から講師の皆様にお越しいただき、地域の魅力や課題について学ぶ3週連続の講義が始まりました。初回の本日は、熊本大学客員教授の鍋屋先生から、ご出身の田辺市で地域課題を「ピンチではなくチャンス」ととらえ、様々な課題を「ビジネス」で解決するために大人たちがどんなアクションを起こしているか、ワクワクする実例を数多くご紹介いただきました。

6時間目の後半は同じく熊本大学の尾山先生のご指導のもと、講義を通して心に残ったキーワードを使ってグループワークを行いました。「ローカルイノベーター」「スモールビジネス」「かっこいい大人」「起業」など、自分たちが書き留めた様々なキーワードを基にディスカッションを行いました。質疑応答では、「東京の企業が何を求めて地域にアプローチしているのか」という質問が出ました。「地域に赴いてリアルな地域課題に着目し、それを都会に持ち帰って新しいビジネスにつなげようとしている」という答えをいただき、なるほど!という顔でうなずいていた生徒たちでした。

次の記事に続きます。

A series of “Collaborative Lectures” started in ASⅠ, in which lecturers from Kumamoto University and Amakusa City visit us to talk about the charms and challenges of the region. In the first lecture today, Prof. Nabeya, a visiting professor at Kumamoto University, introduced many exciting examples of how adults in his hometown are taking action to solve various problems through “business” by viewing regional issues as "opportunities, not ”difficulties.”

Later in the 6th period, students had a group work session using what they learned from the lecture. Discussions were based on various keywords such as “local innovators,” “small business,” and “cool adults.” After the lecture, a student stood up asking a question, "What are Tokyo-based companies trying to find in regional towns?” The lecturer answered that more people in big cities are visiting small towns, to learn more about “real” regional issues, hoping to start new and innovative business in the future. Many students looked a little surprised to learn that people in big cities have found value in regional cities and towns like Amakusa.

【ATⅠ・ATⅡ】それぞれの目標に向かって

ATⅡ(3年生)は現在、7月のARP探求成果発表会に向けての追い込みの時期です。さらなる研究活動と発表ポスター作成に全力で取り組んでいます。これまでグループで取り組んできた研究の大きな節目の1つとなります。全員でできる限りを尽くし、最大のパフォーマンスを発揮して発表会に臨みましょう!!

ATⅠ(2年生)では、今後の研究に向けて計画書作成に取り組んでいます。ああでもない、こうでもないとグループや担当の先生とのディスカッションが行われています。研究の仮定(〇〇すれば△△になる)をしっかり考えることで、今後の研究をよりよいものにしていきましょう!

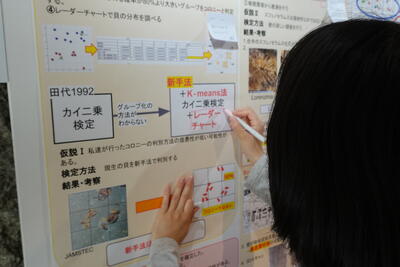

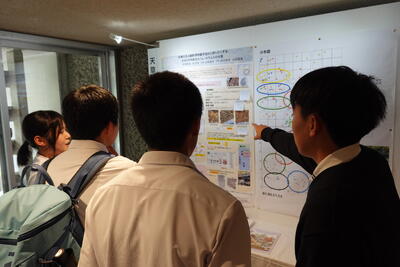

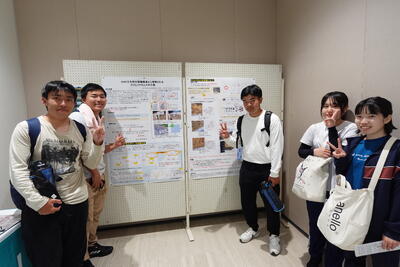

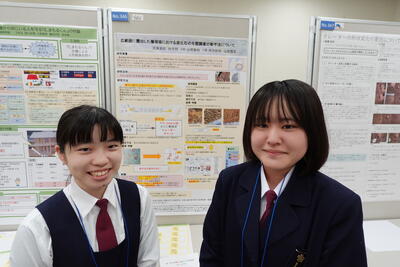

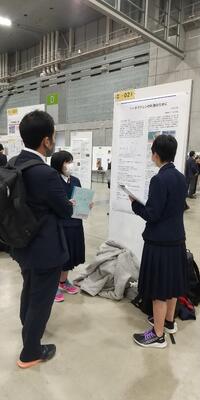

【科学部】総文祭での研究発表(2日目)

県総合文化祭2日目です。

2日目も来場者に向けて「伝わる」発表をしていました。

昨日の反省を受けて、一般の方にも伝わるように専門用語の説明を付箋に書いて追加しました。

口頭による説明に加えて、付箋で説明することで少しは分かりやすくなったようでした。

1日目の発表を受けて試行錯誤する様子に、本気で「伝えたい」と思う気持ちを感じました。

今日も先輩が応援に駆けつけてくれた先輩のアドバイスも受けました。

多くの高校生や一般の方々に発表することで、学びの多い総文祭となりました。

【科学部】総文祭での研究発表(1日目)

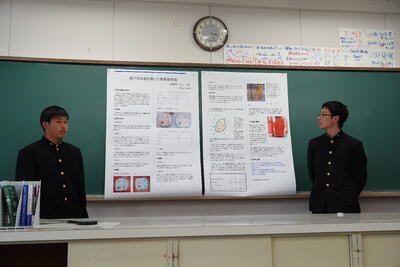

本年度の第37回熊本県高等学校総合文化祭(県総文祭)理科部門で化石班が研究発表しました。

本年度の県総文祭理科部門は市民会館シアーズホーム夢ホールで行われました。

化石班は昨年度の生徒理研以降に加えたデータも含めて研究発表を行いました。

多くの人たちに発表することで新たな考えも生まれました。

明日も頑張ります。

校長先生にも見ていただきました。

卒業した先輩も応援に駆け付けてくれました。

【ASⅡ・Ⅲ】活動場所が変わりました!/ ASⅡ&Ⅲ started to work together

2年ASクラス各班の研究内容確定に伴い、今日の7時間目から2,3年生の活動場所が変わりました。今までは2年AS:地学室、3年AS:パソコン室だったのが、研究内容に合わせて3箇所の教室に2・3年混合で分かれています。このことにより、2年生は1年後の見通しを持って活動を進めることができ、困った時にいつでも先輩に助言をもらうことができます。また、3年生にとっても、新しい発想を2年生から得る機会となり、自分たちが研究を通して学んだことを継承していくうえできっといい環境になるはずです!

本日は3年生の仮評価の後、研究活動と並行して2・3年生がお互いに自己紹介をしたり、研究活動について先輩からの助言をもらったりしていました。崇城大学の田丸先生にもお越しいただき、実験方法や結果の分析について相談に行く班も多かったようです。早いものでもうすぐ6月。7月のARP探究成果最終発表会では海外からのお客様も含め、学校内外の多くの方に向けて研究発表をすることになっています。各班、ディスカッションを重ねて、研究をより良いものにしていきましょう!

From today, the 2nd and 3rd year AS students started to work together in three different classrooms according to what they’ve been researching. This change will hopefully allow 2nd-year students to proceed with their activities with an outlook for the year ahead, and to seek advice from their seniors whenever they have problems. It can also help the 3rd-year students to gain new ideas and pass on what they have learned through their research.

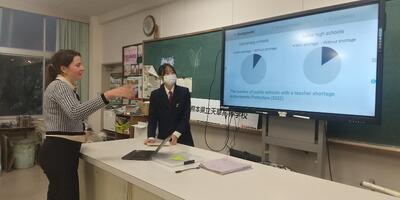

【ASⅠ】スキルアップ講座① / Upskill Training Lectures

本日のASⅠは各クラスをオンラインでつなぎ、今後の研究の基礎となる2つのスキルアップ講座を実施しました。1つ目の講座である「課題研究の全体像」では、自由研究と課題研究とはどう違うのか、どのように研究を進めていくのかについて学びました。更に、今後の研究に使える様々な機器の紹介もありました。(SSH校だけあって、様々なデータを測れる機器が数多くあります。ぜひ活用してください!)

2つ目の「思考のまとめ方」では、自分の興味のあることや調べてみたいことをキーワードで書き出し、マインドマップを作りました。あるクラスでは、担任の先生から「勉強は勉強でも、正解はない勉強だから、難しく考えすぎずにどんどん書いていくといいよ」とのアドバイス。少しずつみんなのマップが広がっていきます。コツコツ1つずつ慎重に進めていく人、とりあえず先に枠をたくさん書いて埋めていく人、それぞれ思い思いの方法で個性豊かなマインドマップを作っていました。

あるクラスの講座中のひとコマ。

担任の先生がスキルアップ講座の進行に合わせてキーワードを黒板に書き留め、みんなの理解を助ける工夫をされていました。

Today in ASⅠ, the first graders had two upskill training lectures: the first, “Overview of Problem-Based Research,” covered how Problem-based research differs from Independent research, how to conduct research, and also introduced various equipment that can be used for future research.

In the second session, “How to organize your thoughts,” students wrote down their interests and things they would like to research using keywords and made a mind map. In one class, the homeroom teacher advised, "There is no single correct answer for this work, so don't think too hard and just keep writing down your ideas,” which helped many students think outside the box. We hope everyone enjoyed this activity, which hopefully will help them a lot in the future!

【ATⅠ・ATⅡ】今日も元気に研究活動!

先日の火曜日に実施されたATでは、2年生、3年生が同じ教室で各々の研究活動を進めました。

2年生は今後何を研究していくか考える時間、3年生は1年間進めてきた研究を磨いていく時間でした。

また、2年生の中には、3年生の研究を引き継ぎ、さらに研究を深めようと決意した班が1班出ました。

引き続き、研究活動を頑張ります!!

また、今日は教育実習生も研究に参加し、熱心に生徒たちと議論する様子が見られました。

ありがとう、教育実習生の皆さん!

【ATⅠ】わくわく交流タイム① ~先輩方の研究方法を知ろう!~

前回のATⅠより期間が空いてしまいましたが、本日より活動再開です。

これまでは2年生だけで研究を行ってきましたが、本日より3年生と同じ教室で研究を進めていきます。自分たちよりも長く研究を行ってきた先輩方の知識と経験を見せていただくことで、生徒たちも今後について話し合うことができ、わくわくしてきた様子でした。まさにわくわく交流タイムですね!

昨年度より実施されているわくわく交流タイムですが、3年生にとっては自分たちの考えをまとめる機会に、2年生にとっては課題を解決するヒントを得る機会となります。今回は教育実習の先生方もいらっしゃったため、大学で得た知識等を伝授いただき、さらに理解が深まった様子でした。

昨年学習した13の探究場面の1つである「A2:先人の知恵活用」を実施し、まずは研究計画書の作成に全力で取り組みましょう!

【ATⅡ】今年度も交流!!

ATは今年度も異学年交流を行います!

本日は初めての交流ということで、授業のはじめに3年生から自分たちの研究について紹介を行いました。

紹介の際には「継続研究」を呼びかけた班もありました。

真剣な気持ちが伝わったようで、実際の研究について質問にくる後輩たちの姿が!

継続研究が生まれそうな予感です・・・

【SSH】職員研修を行いました(第1回)

本年度初回の職員研修を行いました。

今回は「天高版探究型授業」を活用した教科間連携と、課題研究指導について研修を行いました。

教科間連携については、今年度から実施する各教科の授業内容を「見える化」する手法の説明し、共通理解を図りました。

課題研究指導に関しては、「仮説の設定」について共通理解を図り、グループワークを行いました。

各グループ活発な意見交換が行われていました。

【ASⅡ】保護者の方々に参観していただきました

本日は授業参観でした。

2年ASクラスは「ASⅡ」を参観していただきました。

一部保護者の皆様も交えて、各班で活発なディスカッションが行われていました。

保護者の皆様も含めて、多くの人たちの助けを借りて研究活動が進んでおります。

本当に有り難うございます。

【ASⅢ】年間計画の確認

ASⅢの研究活動が進んでいます。

本日は、年間計画表を見ながら、発表会や評価の日時を確認しました。

その後、各班で発表会までの残り日数を踏まえて計画を再確認していました。

【ASⅡ】仮説を立てよう!

ASⅡの研究活動が進んでいます。

本日は、冒頭に仮説の設定について確認しました。

仮説の設定については、昨年度の「ASⅠ」のスキルアップ講座でも学習していますが、復習を行いました。

各班、班のメンバーや担当の先生方と議論を重ねていました。

早くも実験準備に取りかかる班もあり、活発な研究活動が行われています。

【ASⅡ・Ⅲ】毎週木曜はASの日!

今週もやってきました、お待ちかねのAS(天草サイエンス)の授業!本日、2年生が授業開始後すぐに実施したのは、今年度初めての仮評価。A3(郷土貢献を踏まえた研究課題と仮説の設定), B1(情報収集の計画を立てる)という、研究がまだほとんど進んでいない班にはなかなか手ごわい内容だったようです。ただし、「評価という名前がついてはいますが、仮評価で重要なのは結果そのものよりも、本評価を見据えて自分たちがこれから何をしていく必要があるのか確認し、班のメンバーや担当の先生としっかり話し合うこと。ASⅡでは今年度9つの研究班が研究を行っていますが、それぞれの班で今後の研究の方向性について活発にディスカッションが行われていました。

ところ変わって3年生、お隣のパソコン室を起点として、それぞれ研究活動を進めています。昨年度は週に2時間あったASの授業も、3年生となった今は半分の1時間。なかなかまとまった研究時間を確保するのは難しい状況で、班で協力して計画的、かつ効率的に動いていくことが求められます。7月には3年ASクラスの集大成となる市民センターでのARP探究成果発表会、2学期には、これまでの研究成果を論文にまとめていくことも求められます(なんと5,000字以上!)。勉強と部活動とそして研究活動の両立。大変な面もあるかと思いますが、せっかくやるなら楽しんでいきましょう。みなさんにとってこの1年が充実したものになりますように!

<2年生>

<3年生>

Today in ASⅡ, the 2nd year students had their first provisional evaluation of the school year, with A3 (Establish research questions and hypotheses based on local contributions), B1 (Develop a plan for information gathering), which was quite tough for many groups. In fact, what is important in this provisional evaluation is not the result itself, but rather to confirm what they need to do in the future with a view to the main evaluation, and to discuss it thoroughly with the members of the group and the teacher in charge. Each group had a lively discussion about the future direction of their research.

Third-year students, meanwhile, are conducting their own research activities in the computer room next door. Last year, they had two hours of AS classes per week, but now that they are third-year students, they only have half the amount of time they used to have. In July, they will present the results of their research to the public, and they will be required to compile the results of their research into a paper (in over 5,000 words!). They are expected to balance their studies, club activities, and research activities. We are sure it will be a challenge for them to balance their studies, club activities, and research activities. It would be quite challenging, but we are sure they can still enjoy themselves! We hope this year will be a fulfilling one for all of you!

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会代表選考会を実施しました

8月に行われるSSH生徒研究発表会(in神戸)の選考会が行われました。

今年度は2班立候補し、質疑応答を含めた10分以内での発表を行ってもらいました。どちらの班もこれまでの研究成果をわかりやすく説明してくれました。

まだ、どちらの班か選ばれたのか発表はされていませんが、選ばれた班は夏までにまた研究を深め代表として頑張って欲しいと思います。

【科学部】スフェノセラムスの壁調査

科学部化石班が本年度初回の調査を実施しました。

今回の調査から新入部員の1年生も加わり、計5名で調査しました。

調査では新たにコドラートを活用するなど、新手法での調査を試みました。

さて成果の程は、どうだったのでしょうか?

化石班は5/30,31に市民会館シアーズホーム夢ホールで行われる県高校総合文化祭で研究発表します。

御都合がよろしければ、是非お越し下さい。

<番外編>

帰りに立ち寄った「御所浦恐竜の島博物館」で、先輩たちの研究ポスターを発見しました。

このポスターは、昨年8月実施の「SSH生徒研究発表会」にてポスター賞を受賞した際に掲示をお願いしたものです。

半年以上掲示していただき、有り難うございます。

さらにより良いポスターとなるように、研究を頑張ります。

【ASⅠ】今年度の活動、スタート!

1年生が天草高校に入学して早2週間。今日は初めてのASⅠの授業がありました。meetで各クラスをつなぎ、SSH研究主任の宮﨑先生から探究活動やASⅠの1年間の流れについて説明がありました。

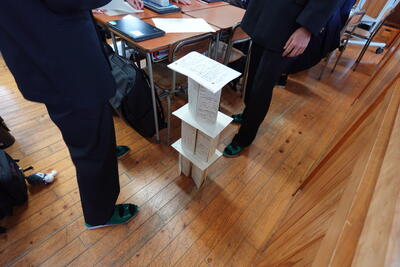

その後、先日のSSTの時間にも行った「ペーパータワー」の活動を行いました。この活動のゴールは紙だけを使って自立する高いタワーを作ることですが、実は、結果というより、その過程にこそ、この活動の意味があります。というのも、ASⅠでは、グループに分かれてそれぞれ設定したテーマに沿って研究を行っていきます。その中で、班でしっかり意見を出し合うことで、研究が進んでいくのです。また、班員だけでなく担当の先生や他のグループ、学校外の方々とも関わり合い、連携していくことで研究は更に広がり、深みを増していくことでしょう。今回の活動でしっかり班内で意見を出し合えたか?役割分担ができたか?前回の活動の経験を活かすことができたか? 短時間での活動でしたが、楽しむだけではなく、それぞれ様々な学びが得られたことでしょう。

さて、次回のASⅠからは「天草学連続講義」です。天草を誰よりも知る地域のプロフェッショナルに、天草の「リアル」を講義形式で見せていただきます。この講義を通して、地域の課題をより深く知り、研究につながるヒントが多く得られることでしょう。AS「天草サイエンス」の第一歩は、まず、地域を知ることから。3年間の探究活動、みんなエンジョイしていきましょう!

【ASⅡ・Ⅲ】AS対面式

本日7時間目は毎年恒例、ASⅡ・ASⅢの対面式でした。「式」といっても、体育館で整列して…というようなものではありません。2年生と3年生のASクラスのつながりは、もちろん「研究」。今回の対面式も4会場に分かれてのポスター発表形式で行われ、ASクラスに入りたての2年生が目を輝かせて3年生の研究発表を聞いていました。質疑応答にも積極的な、新ASクラスの個性豊かな21名の生徒たち。これからが楽しみです!

Today in the 7th period, new AS II and AS III students met face-to-face for the first time in class. The AS II, second-year students, listened to the third-year students' research presentations with their eyes shining. They were very active during the Q&A session too. We are sure both AS II and AS III will have a great time doing their research.

【ASⅡ】はじめてのASⅡ!

今日は新年度が始まって最初のASⅡがありました。ASⅡを受講するのは2年ASⅡクラスの21名の生徒たち。ASⅡとしての活動は今日が初めてではありますが、昨年度からこのメンバーで集まり、それぞれの班で研究テーマを決めて少しずつ動き出しています。

授業の最初にSSH研究主任の宮﨑先生からAS活動についてのアドバイスをいただき、海外研修担当の小玉先生から今年度のSSHシンガポール研修についての案内がありました(ASクラスのみが応募可能、多くの学びが得られる研修です。ぜひチャレンジしてください!)。その後、今後の研究の方向性について担当の先生方と活発にディスカッションを行っていました。

Today we had the very first AS II class in this academic year. This year we have 21 talented students in class. Actually these students have been working together since last school year, and each group has decided on their own research theme and started working on it little by little.

At the beginning of the class, Mr. Miyazaki gave advice on AS activities, and Ms. Kodama introduced this year's SSH Singapore Study Tour. ONLY the AS class students can apply for this program, which offers great learning opportunities, so we hope many students will give it a try. After that, they had a lively discussion with the teachers in charge about the future direction of their research.

【科学部】1年生の研究テーマ設定

1年生の研究テーマ設定が始まっています。

研究テーマは、上級生がサポートして設定していきます。

本日の様子を見ていると、先ずは先輩たちが自身の研究テーマの紹介をしていました。

また、研究論文の検索方法も先輩たちが1年生に教えていました。

1年生は1学期の間に研究テーマを設定します。

さて、どんな研究テーマとなるのか。

今から楽しみです。

【科学部】部結成が行われました

部結成が行われました。

本日、新入部員が11名入部し、総勢30名の活動が始まりました。

部結成では、部長による活動説明と、各研究班の研究内容紹介と自己紹介が行われました。

さて、新入部員が入部し、本格的に今年度の活動がスタートしました。

今後の研究成果に期待です!

【ATⅡ】よりよい提言ができるように!

今年度のATⅡがスタートしました。ATⅠで取り組んできた研究を継続し、結論を導く1年間になります。

本時ははじめにオリエンテーションを行い、年間スケジュールや評価項目を確認しました。

その後、【C2:考察し結論を導く】の仮評価を行い、自分たちの研究がどこまで進んでいるかを班で共有しました。

研究した成果は7月のARP探究成果発表会で報告し、2学期には天草市への提言書という形でまとめていきます。

よりよい提言書を作成するために、1学期は仮説の検証に力を入れて取り組んでいきます。

【ATⅠ】令和7年度ATⅠがスタートです!

今年度のATⅠがスタートしました!

昨年ASⅠで話し合ったテーマを、研究し深めていく一年となります。

まずは今年度の流れの確認、そしてこの日は【A3:郷土貢献を踏まえた研究テーマと仮説の設定】【B1:情報収集の計画を立てる】の仮評価を行い、研究内容の確認と今後の研究方法について各グループが相談したり担当の先生と話し合ったりしました。

10月の中間発表会に向けて、1学期はまずはゴールの選定と研究活動の開始、そして外部との連携を目標に、これまでの先輩方の研究やアドバイスを受けながら、限られた時間の中ではありますが取り組んでいきます。

【科学部】1年生が部活動見学に来てくれました

先日の部活動紹介を受けて、多くの一年生が見学に来てくれました。

入部してくれるかは分かりませんが、2,3年生は多くの1年生が来てくれたことを喜んでいました。

さて、明日は部結成です。

今年度の科学部は総勢何人となるのでしょうか?

【科学部】1年生に対して部紹介を行いました

生徒会主催で1年生に対して部紹介が行われました。

生徒会からの学校紹介(SSHの紹介もしてくれました!)の後、科学部代表の3人が紹介しました。

さて、1年生の入部はどのくらいになるのでしょうか?

楽しみです!

【科学部】研究内容がJSTのHPで掲載されました

「STI for SDGs」アワードで受賞した研究内容の紹介動画が、科学技術振興機構(JST)のホームページに掲載されました。

詳細は以下のリンクより御覧ください。

皆様是非御覧いただき、生徒たちの天草への思いを感じていただければと思います。

【ASⅠ】校内見学でのSSH備品紹介

1年生の校内見学でSSH備品を紹介しました。

これまでSSH事業の中で購入した備品の数々を1年生に紹介できました。

備品に加えて、3月の発表会で上級生が作成したポスターも紹介しました。

紹介では、担任の先生方も紹介を手伝ってくれました。

これらの備品を使って、天草高校でしか出来ない研究に挑戦してください。

【科学部】新入部員の入部に向けて。

始業式等が終わった放課後に、科学部員が集まって何やら作業をしています。

近づいてみると、新入生用の科学部への勧誘カードをみんなで作成していました。

カードは入学式前の時間で初登校の新入生に配っていました。

他の部活も行っており、在校生が新入生を温かく歓迎していました。

【科学部】本年度の活動が始まりました!

科学部の令和7年度の活動がスタートしています。

今日はホタル班の2人が、顧問の先生とディスカッションしています。

何を議論しているのでしょうか?

続報をお待ちください。

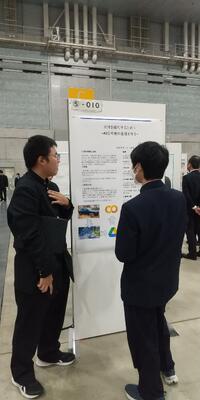

【科学部】つくばScienceEdge2025(2日目)

つくばScienceEdge2025も2日目となりました。

本日はブースプレゼンテーションが行われます。ブースプレゼンテーションでは、審査も行われます。

つくばエクスプレスの遅延により、進行や会場の変更等があり大変でしたが、無事に発表することができました。

1年生2名での参加となりましたが、九州大会等での経験を活かし、堂々たる発表が出来ました。

審査員の方からも、今後の発展が期待でき、学術的にも意義があるとの講評をいただきました。

また、本日は関東あまたか会から大先輩方に、応援に来ていただきました。

暖かい激励の言葉と、美味しい昼食とチョコレートをいただきました。

昨日は2,3年生の先輩方、本日は同窓会より大先輩方に応援されて無事に発表会を終えることが出来ました。

この暖かい繋がりが天草高校の強みなのだと再認識した発表会となりました。

先輩方、本当に有り難うございました。

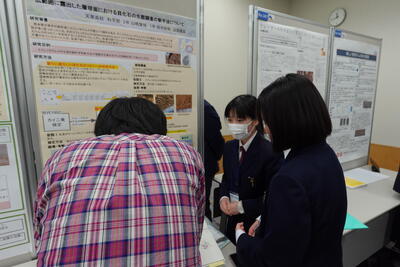

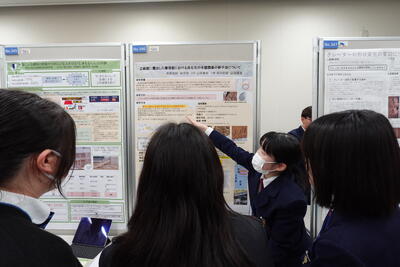

【科学部】つくばScienceEdge2025(1日目)

つくばScienceEdge2025がスタートしました。

科学部化石斑1年生2名が参加しました、

先ずは受付でもらった審査員講評を熟読し、これからの発表で改善できる部分を検討しました。

難しい部分もあったので、GoogleClassroomで先輩たちに助けを求めると、すぐに返答が来ました。

先輩たちも遠く九州から助けてくれます。有難い限りです。

講評には、お褒めの言葉だけでなく、今後の研究に活かせる部分が多く書いてありました。

審査員の方々、ありがとうございました。

さて、1日目はフロアポスターセッションとなります。

先輩たちが教えてくれた「目を合わせる」「身ぶり手ぶりで示す」を活用し、一生懸命発表していました。

多くの方々に発表し、ディスカッションを繰り返す中で、自分たちの研究を見つめなおす機会になったようです。

今後の研究活動に生かしてください。

つくばScienceEdge2025には多くの海外高校参加があります。

化石班の二人は、英語で発表したり、海外高校生の発表を聞いたりと国際交流を深めました。

先輩と言えば、会場の大型モニタにも先輩の姿がありました。

前々回大会で受賞したホタル班の先輩方の動画が流れていました。

先輩方の活躍の記録を見て、宿舎に帰ってからの練習も頑張る2人でした。

【科学部】地質標本館でスフェノセラムスを探せ!

いよいよ明日に迫った「つくばScienceEdge2025」に参加するため、本日は移動日となりました。

余裕をもって移動できたので、研究活動の一環として地質標本館を見学しました。

地質標本館は産業技術総合研究所(産総研)地質調査総合センター(GSJ)によって、これまでに収集された岩石や化石標本を展示している施設です。

化石も多数展示されており、それぞれの地質時代の化石が分類されており、古生物の変遷を学ぶことができます。

化石班の二人は、多数の化石展示の中から、研究対象のスフェノセラムスを探していました。

結果として、近縁種のイノセラムスの展示はありましたが、スフェノセラムスはありませんでした。

残念な結果でしたが、視点を変えて考えると、それほどスフェノセラムスが貴重であることを示しているのかもしれません。

今後も更に研究を進めていきたいと思います。

宿舎で明日に向けて最終発表練習を行いました。

先ず初日はポスター発表を頑張ります!

【AS・AT】「まちでみんなの発表会」無事終了!

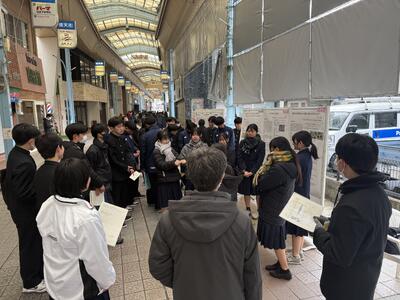

本日午後、本渡中央商店街(銀天街)にて、ARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」ポスターセッションと口頭発表を行いました。一般のお客様もお迎えして、ASⅡ選択者とATⅠ選択者、それに科学部を合わせた計47班のポスター発表と、卒業生のポスター発表、ステージでは2つの口頭発表を実施しました。

来場者の方からは、「(商店街で発表会をするのは)面白い取組だ」「初めて参加したが、規模が大きく驚いた」「生徒の一生懸命な様子が見られてよかった」「色々なテーマがあって面白い」などと、温かいご意見をたくさんいただきました。時折みぞれも降る寒い中、発表を見にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。

今回の「まちでみんなの発表会」は、本校にとって初めての試みでしたが、天草市役所産業政策課の皆様、「まちはみんなの遊園地」の山田様(天草Asovivaプロジェクト)をはじめ、多くの方々が快く手を差し伸べてくださいました。本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします!

【AS・AT】「まちでみんなの発表会」午前の部終了

午前中は、本校体育館にて、ARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」口頭発表を行いました。

ATⅠ3班とASⅡ3班及び科学部1班の計7班が発表をしました。

今日の発表まで全力で準備をしてきた生徒たち。緊張しながらも今出せる全力で発表に臨みました。今日得た質疑を今後の発表に活かしてくれることでしょう。今後の研究が楽しみです。

午後は銀天街でのポスターセッションです。どんな発表が行われるのでしょうか・・・!楽しみです!

【ATⅠ】明日天気になあれ ♪

本日のATⅠでは、明日のARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」に向けて、2年生の生徒たちは本番前のリハーサルに余念がない様子です。お互いの発表をってアドバイスしたり、担当の先生からの指導を受けたりと、どのクラスも1時間みっちり、はりきって練習をしていました。

いよいよ明日!午前中は本校体育館、午後からは本渡中央商店街(銀天街)にて、元気に発表を行います。どうぞ、暖かくしてお越しください。お待ちしています!

【ASⅡ】「伝わる」発表を目指して

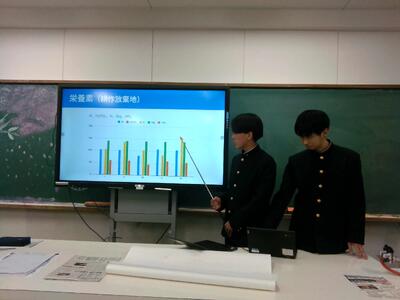

本日のASⅡでは、ARP探究成果発表会でステージ発表を行う「耕作放棄地」班と「AI信号機」班がスライド発表の練習をしていました。

練習を重ねるにつれて、両班とも、スライドがどんどん良くなってきています。それに、顔を上げて聞いている人の顔をしっかり見ながら発表できるようにもなってきました。お互いに助言をしながら、図や動画などを用いるなど、聴衆が分かりやすいような工夫を重ねていることがよく分かります。本番では、学校内外のお客様に「伝わる」発表ができたらいいですね。

もう1つの口頭発表班である「珪藻」班は、研究を支えるデータをもう少し増やそうと、顕微鏡とにらめっこして粘っています。他の班も担当の先生に向けて発表練習をしたり、ポスターの仕上げをしたりと、準備に余念がありません。この頑張りが本番で発揮できますように!

いよいよ6日後となった「まちでみんなの発表会」。AS、AT、科学部の全49班が元気に発表します。みなさま、ぜひぜひ、銀天街にお買い物&発表を見にお越しください!

「まちでみんなの発表会」ARP探究成果発表会 詳細はこちら

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/

【AS・AT】「発表会」まで残り1週間!

銀天街初開催の「まちでみんなの発表会」ARP探究成果発表会まで、残された時間もあとわずか。昼休みと放課後には、ATⅠ(2年生文系・理系の選択科目「天草探究Ⅰ」)の発表班のみなさんが発表練習をしていました。

さすがデジタル世代、作るスライドが洗練されていて見やすいです。さて、内容はどうでしょうか…!? やや緊張した様子で発表を終えるとすぐ、先生方に助言をもらい、熱心にメモをとっていた4人でした。本番にも期待しています!

【AS・AT】肥後椿のその後... / Higo camellia

10月に2年生が参加した「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本の記念植樹でいただいた肥後椿。

3月~4月が開花時期と聞いていたので、見に行ってみると...

見てください!まだ小さい苗木ではありますが、いくつも花がついています!

カナダとフランスは赤、アンゴラは... 白かな?

花が咲くのが、楽しみです!

Here are Higo camellia we received in October on “World Tsunami Day” 2024 High School Students Summit in Kumamoto.

As you can see, now they have several buds, getting ready to bloom.

Can't wait to see the cute flowers!

【科学部】卒部式を行いました

科学部卒業生8名への卒部式が1,2年生を中心に行われました。

式では、卒業生が思い出を披露する「科学部すごろく」や昨年度卒業した先輩たちからのサプライズメッセージなど、盛りだくさんの内容でした。

これも後輩たちの感謝の気持ちの表れなのでしょう。

今年卒業した3年生はコロナ禍の制限が少しずつ緩和されて、科学部が本格的に再始動させてくれた学年でした。

その意味では、今の科学部の土台を築いてくれた学年でした。

卒業生からのメッセージの中に、「試行錯誤すること」「議論すること」「より良いデータを取ること」など、後輩たちの研究向上のための教訓がたくさんありました。

後輩たちにはこの教訓を次の学年にもつないで欲しいと思います。

3年生、卒業おめでとう。

これからの活躍を期待しています!

【ASⅡ】まだまだいける! / Go ASⅡ!

さて、2月最後のASⅡです!今日密着取材したのは「かびるんるん」班と「オーガニック」班。(注:前者はカビを扱っており、後者は有機栽培に関する研究をしています。)

「かびるんるん」班は、寒天培地に生えたカビの正体を突き止めるべく、顕微鏡で観察をしているようです。聞いてみると、カビの種類を特定する最もメジャーな方法の1つとのこと。ここで判別できれば、研究の進展が期待できそうですね!

一方、「オーガニック」班は、有機・無機肥料など、条件を変えてラディッシュの種を撒いた鉢を特製段ボールボックスに入れて栽培中です。一度このように日光を遮断して栽培実験を行ったものの、上手くいかない部分があり、絶賛リベンジ中とのことです。がんばって!

このように、ASⅡの全8班、それぞれARP探究成果発表会に向けて忙しく活動しています。発表会の詳細は本校HPのほか、ポスターやチラシでお知らせします。(ついにポスターとチラシが完成しました。これからあちこち掲示のお願いにあがります!是非よろしくお願いします!)3月19日の発表会をお楽しみに!

It's time for AS II ! Today we went to see the two groups called “Moldy” and the “Organic.” As you can guess, the former deals with molds, while the latter conducts research on organic cultivation.

The “Moldy” seems to be observing molds growing on agar medium under a microscope in order to find out what they are. They said that this is one of the most major methods to identify the type of mold. If they can identify it here, it would help their research take a step forward.

Meanwhile, the “organic” group is growing pots of radish seeds sown under different conditions, including organic and inorganic fertilizers, in hand-made cardboard boxes which block out sunlight. They once conducted a cultivation experiment, which partly succeeded, and they are now trying to do the experiment again. Good luck!

Just like two groups mentioned above, all AS II groups are busy working toward the presentation of their ARP research results. Please come meet them on March 19!

【ATⅠ】「まちでみんなの発表会」に向けた資料作り

本日のATⅠではポスターやスライドなどの発表資料を作る班が多く見られました。

それもそのはず、次回のATⅠがあるのは1ヶ月後の3月18日。発表会の前日です。

ATⅠでポスターを作成するのは今回が初めてです。これまでの調査や実験した成果をもとに、いかにわかりやすく「伝わる」ポスターにするかを試行錯誤してほしいと思っています。

3月19日の銀天街には各班の趣向を凝らしたポスターが並ぶことでしょう。ぜひ、「まちはみんなの発表会」へお越しください。

【ASⅡ】あと1ヶ月! / One month to go!

いよいよARP探究成果発表会まで1ヶ月を切りました!(※ARP=天高探究プロセスの意。)先日お知らせしているように、今年のARPは天草高校からほど近い、本渡中央商店街にて行います。天草市民に昔から親しまれている「銀天街」が会場ということで、銀天街で毎月行われている子育て世代応援イベント「まちはみんなの遊園地」にあやかり、ARPも「まちでみんなの発表会」というネーミングをつけてみました。個性豊かな49班が勢揃いの、楽しい発表会になりそうです! 平日ではありますが、入退場自由ですのでお買い物がてら、どうぞお気軽にお越しくださいね。

ARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」詳細はこちら

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/

さて、今日のASⅡでも、各班それぞれ研究に没頭している様子です。崇城大学の田丸先生にもお越しいただき、助言をいただこうと幾つもの班が順番待ちをしていました。(いつもありがとうございます!)ポスター発表班、ステージ発表班、それぞれがお越しいただいたみなさんに「伝わる」研究発表ができるよう、ぎりぎりのぎりぎりまで、研究&準備をがんばります!

We are now less than a month away from the ARP Exploration Results Presentation. (ARP stands for "Amakusa HIgh School Exploration Process" by the way.) This year's presentations will be held at Hondo Chuo Shopping Street, not far from our school. It is the first time for us to have such an event in a shopping street, hoping to have people nearby come and see our presentations. It's going to be an enjoyable presentation with 49 groups with rich personalities! Please feel free to come and visit us while you are out shopping!

In today's class, we had a visit from Prof. Tamaru of Sojo University, and several groups were waiting their turn to ask for his advice. The poster and the stage presentation groups will each work hard until the very last minute so that they would be able to give easy-to-understand presentations to people in town. Good luck, everyone!

【科学部】「まちでみんなの発表会」に向けて

3/19の「まちでみんなの発表会」の準備を進めている科学部の様子です。

※発表会について詳しくは本校トップページを御覧ください。

科学部からはステージ発表1班、ポスター発表4班が参加します。

皆さん、奮って御参加下さい。

【ASⅡ】研究に見える個性! / Uniqueness in research!

下の写真は7時間目の地学室の様子です。今日も、それぞれの班が思い思いに研究を進めています。それぞれが自分たちのペースで、かつ、適度に助け合ったりディスカッションを行ったりしながら研究を深めていくスタイルは実にASらしいものです。特に今年のASⅡは、いい意味でアットホーム&ほっこりした空気感が漂っているようにも感じます。

さて、今週ご紹介するのはグループ「カビ(るんるん)」。元のグループ名は「耐震」だったのですが、紆余曲折ありまして、只今カビの実験2回目に向けて寒天培地を準備しています。寒天を溶かす棒さばきがお見事です!

次なる班は、毎度おなじみ「耕作放棄地」。「ガッ、ガッ、ガッ」という特徴的な音をさせながら、ウン十万円もするという土壌分析装置で絶賛、土の分析中です。本日の土は畑の耕作放棄地から採取した「ソフトクリーム」と、元・水田の放棄地からの「ドバイチョコ」。リーダーTくんが抜群のネーミングセンスを発揮して、1つ1つの試料につけている素敵な名前からも、土への愛情が感じられますね!

...ということで、名残惜しいですが、今週のASⅡもそろそろ終了です。また、来週お会いしましょう!

The picture above shows the Earth Science Lab during the 7th period. Today, as always, each group is happily working on their research. They are deepening their research at their own pace, while helping and discussing with each other.

This week, one group we would like to introduce is called “Mold.” The original name of the group was “Earthquake-proof,” but after some twists and turns, they are now preparing agar mediums for their second experiment on mold. Look at the way they handle the stick to dissolve the agar!

The next group is “Abandoned Farmland. They are analyzing the soil with a soil analyzer that costs A LOT. Today's soil from abandoned fields and paddy fields are named “Soft ice cream”and “Dubai chocolate” respectively. Do you like the unique names that the leader of the group (Mr. T) has given to each soil, showing his outstanding sense of naming?

More is coming next week!

【ASⅡ】本評価 のち 活動 / Evaluation and Research Activities

本日6時間目はB2およびC1(数値データの収集と処理)の本評価。生徒たちは、久しぶりの評価にやや緊張した面持ちながら、それぞれの実験や観察に基づいてしっかりと受け答えをしていた様子です。本評価が終わると早速、研究活動のためにあちこちに向かう生徒たち。化学室では、2つの班が実験を行っていました。教室前方では、「リグニン」班が作成した生分解性プラスチックの伸びを調べる実験を行っています。後方では「彼岸花」班がデンプン液を加熱中、ついに彼岸花から抽出したあの魔法の液体(!?)の出番がもうすぐです。どの班も仮説の検証に向けてしっかりデータ集めを頑張っていますね。

今年のARP探究成果発表会は3月19日。午前中は本校体育館にてステージ発表を行い、午後からは学校を飛び出し、「本渡中央商店街」にてポスター発表を行います。約50グループが「日本の宝島」を舞台にした、個性あふれる研究を披露します。日頃お世話になっている地域のみなさまに見てほしい!と企画した、古き良き天草が残る「銀天街」での発表会。ぜひぜひ、高校生の「アツい」研究発表を見にいらしてください!

ASⅡ students had two evaluation interviews during the 6th period, B2 and C1 (collection and processing of numerical data). They looked a bit nervous about the evaluation at the beginning, but they tried to answer every question, based on their respective experiments and observations. As soon as the evaluation was over, the students headed here and there for their research activities. In the chemistry lab, two groups were conducting experiments. In the front of the classroom, the “Lignin” group is conducting an experiment to examine the elongation of the biodegradable plastic they created. In the back, the “Cluster Amaryllis” group is heating a starch solution, which means that the “magic” liquid extracted from the roots of the plants will be ready soon! As you can see, everyone was working hard to collect data to verify their hypotheses.

This year's ARP presentations will be held on March 19. In the morning on that day, we will have a stage presentation in the school gym, and in the afternoon, we will go out of the school and have a poster presentation in the “Hondo Central Shopping Street”. About 50 groups will be presenting their unique research. We are hoping to have many people in the local community to see our presentations. The presentation will be held at “Ginten-gai” Shopping Street near our school, where the good old days of Amakusa still remain. Please come and see our “hot” research presentations!

【科学部】研究ポスターを本渡南小学校で展示していただくことになりました

この度、科学部のホタル班とアマモ班が作成した研究ポスターを本渡南小学校に展示していただけることになり、科学部の吉田君と池田君がポスターを届けました。

小学生にとって高校生の課題研究は難しい内容ですが、イラストやクイズコーナーなど加えて、小学生でも親しみやすい形に工夫しました。

本渡南小学校の大平校長先生からは「こういうものに興味を持つ児童もいるのでありがたい」というお言葉をいただき、吉田君と池田君も嬉しそうな様子でした。

学習支援ボランティアや天草サイエンスアカデミーなどの場面で連携している天草高校と本渡南小学校ですが、さらに連携を深める機会になれば幸いです。

この取組は天草市内の他の小学校にも広げていく予定です。

【ASⅡ】急げ急げ!/ HURRY UP!

研究計画書(詳細版)と発表ポスターの提出が迫り、今日のASⅡでは、どの班も仕上げに精を出しています。データをまとめたり、実験結果を分析したりと、少しずつ研究成果が形になってきている班が多いようです。目指す方向が見えつつある中で、各班、担当者とのディスカッションにも熱が入ります。

ポスターをまとめつつ、平行して実験の準備などの研究活動を行っている班もありました。科学室では「リグニン」班が先日作製した生分解性プラスチックの性質を調べている傍らで、「耐震」班が実験に向けて寒天培地を準備しています。さらに、地学室の奥では「AI信号機」班がプログラミングで渋滞を発生させるべく、試行錯誤を重ねています。さて、締切までに無事、課題の提出はできるのでしょうか? さぁ、班員たちの智恵と勇気(?)、そしてチームワークが試されるときがきました。各班の粘りを期待しています!

With the submission of detailed research plans and presentation posters, all groups in ASII today are hard at work finishing up their work. Many of the groups are gradually putting their research results into shape by compiling data and analyzing the results of their experiments. As the direction they are heading in is becoming clear, discussions with each group and the person in charge of the project become more and more heated.

While putting together their posters, some groups were also preparing for experiments and other research activities. In the Science room, while the “Lignin” group was investigating the properties of biodegradable plastic they made, the “Earthquake Resistance” group was preparing an agar medium for their experiment. In the back of the Earth Science Room, the “AI Traffic Lights” group is working through a trial-and-error process to generate a traffic jam by programming. Will they be able to submit their project by the deadline? The time has come to test their wisdom, courage (?), and teamwork of the team members. We look forward to seeing each groups’ work!

【ATⅠ】市議会との意見交換会に参加しました!

令和7年1月20日(月)市議会教育厚生委員会との意見交換会に ATⅠ全35班の中から3班の生徒が出席しました。

今回、初めて議場に足を踏み入れた生徒たち。議員席に通されると、座席には出席生徒全員分の名札が!まるで自分が議員になったかのような場を提供していただきました。

テレビで見るような景色を前に、最初こそ緊張した様子でしたが、いざ自分たちの発表が始まると堂々とした態度で臨むことができました。

いつもと違う場所、いつもと違う雰囲気、いつもと違う人。たくさんの非日常の中で今回経験したことは、今後の生徒の糧になっていくことと思います。

いただいたアドバイスやご意見を研究に反映していくことはもちろん、今回、自分以外の班の研究状況を知ったことで、気づくこともたくさんあったはずです。ぜひ、今後の活動に活かしていってくださいね。

意見交換会の様子

議会見学

【ATⅠ】減塩味噌汁の試飲会

本日放課後、ATⅠ9班が調理室にて減塩味噌汁の試飲会を開きました。

高血圧予防のための健康食品を開発しているこの班は、減塩の麦味噌を作っています(もちろん、大豆からの手作りです!)。今回は、1ヶ月ほど寝かせた手作り味噌を使った味噌汁と、対照実験として市販の味噌を使った味噌汁を飲み比べてもらい、味の違いやコクなどについてアンケートを取ることにしたそうです。

日頃の友情のおかげで(?)、急な募集ではありましたが20名を超える被験者が集まりました。アットホームな雰囲気で、楽しい&美味しい試飲会となりました。御協力いただいたみなさん、ありがとうございました!

【ASⅡ】「耕作放棄地」班のその後 / Our “Abandoned Land” Group

2学期、土壌分析に向けて道なき道を突き進んでいた「耕作放棄地」班。その後、彼ら3人組がどうなったか気になっていた読者の方もきっといらっしゃったことでしょう!

安心してください。先週に引き続き、土班(=耕作放棄地班)の仲良しボーイズは、順調に学校の北西方向の土地を開拓(?)しています。さて、彼らの研究で実は一番難しいことの1つが「土を手に入れること」。この研究には耕作地と耕作放棄地の両方からの土の採取が必要なのですが、地主の方の許可を得ようにも、ASⅡの授業時間であるこの平日の時間帯は、どうしてもお留守のところが多いのです...。今日も歩きに歩き、少しだけくじけかけていた時、運命の出会いが!「30年前は田んぼだった」という畑で、タイミングよく、地域のおばさまが立派な大根を収穫していらっしゃるところに遭遇したのです。思い切って声をかけると(実はちょっとシャイな3人です)、快く、3箇所もの土を分けてくださいました。ありがたいことです!

放課後、科学部のクラスメイトの力も借りつつ、土の分析もバッチリ終えることができました。この調子でしっかりデータを積み上げていくことで、3月の発表会までに見えてくるものがあるはずです。これからも、制服を泥だらけにし、雑草と格闘しながら、耕作放棄地の「開拓」を頑張ってください。応援しています!

This week, let us show you our “Abandoned Land” group, who analyzes the soil of abandoned land. This week, the boys are trying to find some good soil to the northwest of the school. For research, they need to collect soil from both cultivated and abandoned land, but even if they try to get permission from the landowners, many of them are not at home during our AS II class.... Today, they walked and walked, and when we were about to give up, they had a fateful encounter! In a field that “used to be a rice field 30 years ago,” they found a lady harvesting a beautiful daikon radish, who graciously gave some of the soil from three different places. Thank you!!!

After school, with the help of my classmates in the science club, they successfully completed the soil analysis. Well done, boys! Please keep up the good work, and we’re sure you’ll find what you have been aiming for. We are rooting for you!

【ASⅡ】2025年の活動が開始しました

今年初回のASⅡです。

初回から土壌採取に出かけたり、抽出実験したり、PCで画像処理を行ったりと各班が頑張る姿が見られました。

今年3月の発表会が楽しみです!

【ASⅡ】第12回天草サイエンスアカデミーを行いました!

12/26(木)に本校にて第12回サイエンスアカデミーを実施しました。

この行事は天高生が地域の小中学生を対象に科学体験講座を行い、子どもたちに科学の面白さを伝え、知的好奇心を高めることを目的として実施しているものです。

今回は「発泡入浴剤づくり」「プログラミング」「虹」「つかめる水」「スーパーボールづくり」をテーマにした5つの講座を開きました。天草内外から45名の小中学生の申込をいただき、前回よりも各教室はとても盛り上がっていました。

講座を実施した本校生は小中学生の元気に圧倒されながらも、準備してきた内容をスライドで説明し、子どもたちと一緒になって実験を楽しんでいました。「伝えることの難しさ」と「教えることの楽しさ」を実感したようです。進路を教育系に考えている生徒や来年ASクラスに進級する1年生もボランティアとしてこの講座に参加してもらい、将来のことを考える機会にもなったようです。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。サイエンスアカデミーは例年、夏と冬に2回実施しています。ご興味のある方は、是非次回のサイエンスアカデミーでお待ちしています!!

【科学部】九州生徒理科研究発表大会(2日目)

九州大会2日目です。本日は研究発表を行いました。

発表は時間内に終了しましたが、審査員の鋭い質問に一部たじろぐ場面もあり、満点の出来ではありませんでした。

しかし、1年生2名と共に2年生が頑張ってくれたと思います。

審査結果は「優良賞」でした。

最優秀賞や優秀賞の受賞には至りませんでしたが、学びの多い発表会でした。

今後の活動に生かしていきたいと思います。

【科学部】九州生徒理科研究発表大会(1日目)

科学部化石班の3名が九州大会に参加しました。

これは先日の県大会で最優秀賞(3位)を受賞したことによる参加で、昨年に引き続き2年連続です。

今年は福岡県の福岡工業大学にて開催され、スライド発表部門に参加しました。

当日は早朝から出発し、猛烈な寒波と雨の中、ようやく会場に到着しました。

大会では、全体開会式の後に部門に分かれて、発表が行われました。

九州各県から選抜された16校を相手に、最優秀賞を目指します。

宿舎でも最後の練習が行われていました。

本校の発表は明日です。結果をお楽しみに!

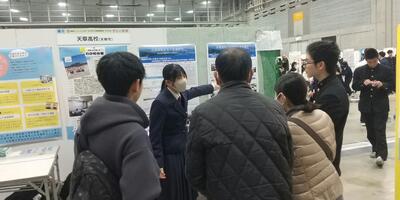

【ASⅡ・科学部】県立学校 学びの祭典

本日、2年生ASクラス、科学部、それから1・2年生のボランティアで、県立学校 学びの祭典に参加しました。

ASクラスの各班と科学部がポスターセッションでの発表を行い、ボランティアとして参加した生徒と協力して天草高校の学校紹介とドローン体験ブースの運営を行いました。

ポスター発表では、会場を訪れた一般の方や大学・高校の先生方、県内の高校生に、各班が自分たちの研究についてしっかり説明することができました。今後の研究に活用できそうな質問や助言をいただいたり、他校のポスターや発表からも多くのことを学ぶことができました。

学校紹介ブースでは、今日のために天草高校の様々な魅力をまとめたポスターや動画を用いて、来場者に天高の魅力をアピールしました。また、One Team Projectでお世話になっている株式会社岳(Gaku)さんとのコラボで、ミニドローン体験ブースも運営しました。子どもたちにも高校生にも大人気で、多くの人に来ていただくことができました。

1年に一度の大イベント、県立学校 学びの祭典。この経験を、これからの探究活動に活かし、学んだことを後輩にも引き継いで行きたいと思います。参加者のみなさん、お疲れさまでした!

【科学部】九州生徒理研に向けて(その2)

いよいよ明日に迫った九州生徒理科研究発表会です。

今日も課外後に3年生3人ががやってきて熱心に指導していました。

このチームワークの良さが本校科学部躍進の原動力です!

指導の成果を明日からの九州大会で発揮できるでしょうか?

頑張れ!化石斑1,2年生!

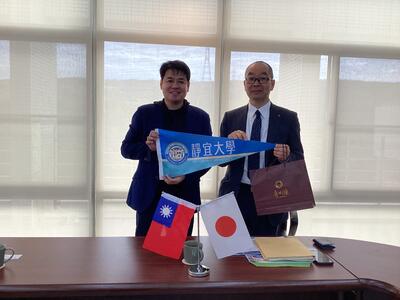

【AS・AT】 台湾研修3日目②(帰着) / Taiwan Study Tour - Day 3

帰りの航空会社はチャイナエアライン。出国手続きを終えて搭乗口に到着した私たちを待っていたのは、なんとポケモンジェットでした。機内食にもポケモンやちいかわとのコラボ商品が登場するなど、ちょっと和みます。

熊本空港に予定より少し早い17時半に到着、その後バスで学校を目指します。21時頃、無事帰着しました。

この3日間の海外研修で、4人の生徒たちは様々なことを経験し、多くの素敵な出会いを通して大きく成長したと思います。もちろん、英語でのプレゼンテーション技術の習得や、今後の探究活動につながる多くの知識を得るという点で多くの収穫があったのは言うまでもありません。今後、学校内外でこの成果を還元していってくれるものと期待しています。

今回の研修に際して、多くの皆様にお世話になりました。この場を借りて、お礼申し上げます。

We used China Airlines on the way back. Arriving at the boarding gate, what awaited us was a Pokemon jet. We had some Pokemon and Chiikawa collaboration products as our in-flight meal. They were so cute!

We arrived at Kumamoto Airport at 1730, a little earlier than scheduled, and then took a bus to the school, arriving back safely around 21:00.

During these three days' program, the four students experienced many things, and through the wonderful encounters with many people, they learned a lot. Needless to say, they gained a lot in terms of mastering English presentation skills and acquiring a lot of knowledge that will lead to future research activities.

We would like to thank all the people who have helped us on this SSH Taiwan Study Tour. We will try our best to make our study tour next year even better.

【科学部】九州生徒理研に向けて(その1)

今週末の九州生徒理科研究発表会に参加する化石班が準備を進めています。

今日は引退した3年生が助っ人指導に来てくれました。

厳しくも暖かい指導が行われていました。

【ASⅢ】最終回!2年生へ最後に伝えたいこと

ついに、2年間のASも最終回となりました。

最終回では、2年ASクラスの後輩達に、これまでの研究で学んだことを「極意」として伝えました。

各班それぞれの「極意」があり、成功例や失敗談を交えて2年生に伝えていました。

伝える際には、各自が作成した資料を提示して行いました。

2年生はメモを取るなどして熱心に聞いており、「極意」だけで無く、プレゼンについても学んでいました。

伝授した「極意」を参考に、2年生の更なる進化を願っています。

また、最後に担任の先生より締めの言葉がありました。

活動を通じて、生徒の成長を見られたことが嬉しかったとの言葉がありました。

2年間の活動を通じて、多くの成長が見られました。

3年ASクラスの皆さん、お疲れ様でした。

ASで培った力を、それぞれの次のステージで活かしてください!

【AS・AT】 台湾研修3日目① / Taiwan Study Tour - Day 3

今日の研修では、静宜大学が取り組む大学の社会的責任(USR)について学びました。イノベーション・ラーニングユニットの許先生から、「高齢者が幸福に暮らし、かつ強靭な社会構造と環境をつくる」というテーマでなされている研究の概要と、大学生がどのような活動を行ったのかについてお話をうかがいました。日本の山梨大学などとも協力してプロジェクトを進めていることや、コミュニティを訪問して高齢者のみなさんと直接関わることを大事にしたりしていることを学びました。

高齢者と学生が一緒に活動するこのプロジェクトでは、フラワーアレンジメントなどで緑に触れたり、外国の鉄道をモチーフとしたゲームを通して旅行を疑似体験したりと、様々な活動をされています。これらの活動を通して高齢者の心の安定をはかりつつ、触れ合いを大事にして、高齢者と学生がともに学んでいくことを大事にしているそうです。今日の研修では、実際に高齢者との活動で実践されている、流木や廃材、小さくなった服を活用して作品を創り上げる活動も体験しました。高齢者や視覚に障がいのある方でも活動に参加できるよう、使う道具や手順に様々な工夫がしてありました。

天草高校のAS・ATにおいても地方創生は大事なキーワードの1つであり、生徒たちは日頃から自分たちの研究をどのように地域に還元できるかを考える機会を大切にしています。今回の研修を通して、生徒たちは人とどのようにつながっていくか改めて考えると同時に、先を見通し、広い視野を持って研究活動を進めることの重要性を感じたようです。

We had our last activity at Province University, in which we learned about the University's Social Responsibility (USR) . Dr. Hsu of the Innovation Learning Unit gave us an overview of the research being conducted on the theme of case studies. In his project, he has been trying to create a social structure and environment where the elderly can live happily and yet be resilient. the university students have been involved in. We learned that they place great importance on visiting communities and engaging directly with the elderly people.

In this project, where students work together with the elderly, they are engaged in a variety of activities, such as arranging flowers and experiencing simulated travel through games. Through these activities, they are trying to stabilize the minds of the elderly while emphasizing the importance of contact and learning together with the elderly and students. During today's training, the students experienced an activity to create an artwork using hemp cords or pieces of cloth, which is practiced in the activities with the elderly. Various tools and procedures were devised so that even the elderly and people with visual impairment could participate in the activities.

Regional revitalization is one of the important keywords in AS/AT at Amakusa High School, and the students cherish the opportunity to think about how they can give back to the community through their research on a daily basis. Through this training program, the students seemed to have rethought how to connect with people, and at the same time, felt the importance of looking ahead and pursuing research activities with a broad perspective.

【AS・AT】 台湾研修2日目(番外編) / Taiwan Study Tour - Day 2

國立中興高中での研修を終えた私たちは夕食の会場に向かいました。昨年の研修でもお邪魔した、春水堂。ここは、1983年創業、台湾で50店舗あるお茶の専門店です。タピオカティー発祥の店として知られていますが、食事もできるとのこと。今日はご飯に豚肉と野菜がのっており、スープと副菜がついた、「トンカツ定食」のようなものをいただきました。台湾の食べ物の多くには「八角」と呼ばれるスパイスが用いられており、今回のご飯も八角風味の、台湾らしいメニューでした。どんな味か気になる人は、是非現地で体験してみてください。あなたも八角のとりこになるかもしれませんよ。

夕食後、寮に戻った私たちを留学生の方々が待っていてくださいました。日本の方と台湾の方が半々くらい? それと、フィリピンやシンガポールの方もいらっしゃいます。ここでは、日本でいう白玉団子のような、台湾のクリスマスにちなんだお菓子を作る体験をさせていただきました。作り方は、現地の学生の方に中国語で教えていただきます。形を整えて、10分蒸し器で蒸したらできあがりです! できあがったお菓子はみんなそれぞれ個性があり、なかなか素敵な作品となりました。蒸しあがるまで、英語と中国語、日本語を交えて、台湾の大学生活や文化などを教えていただきました。あるテーブルでは、台湾の数の数え方(片手で1−10まで数えます)を習ったのですが、これがなかなか面白いのです。1〜3は日本と同じですが、それからが面白いほど違います。特に、6から9の数え方(手で表すジェスチャー)には一見の価値ありです。どのような数え方か気になった人は、是非、台湾研修参加の4人に聞いてみてください!

今日も内容盛りだくさんの一日でしたが、早いもので、明日で研修も終わりです。ゆっくり休養をとり、最後の研修もしっかり自分から学びにいきましょう!

After leaving the high school, we headed to a cafe called “Chun Shui Tang,” which students from our school visited last year. It was established in 1983 and has 50 stores in Taiwan. It is a tea specialty store, but they serve not only the well-known tapioca tea, but also meals. Today I had a “Pork cutlet set meal” with rice, pork and vegetables, soup and side dishes. Many Taiwanese dishes use a spice called star anise, with which this rice dish was flavored. If you are curious about what it tastes like, please try one someday. You may become a fan of star anise!

When we returned to the dormitory after dinner, some students were waiting for us in a room. There were many Japanese exchange students, many Taiwanese students, and also exchange students from the Philippines and Singapore. Since Christmas is coming soon, the students taught us how to make Taiwanese Christmas sweets, which looked similar to Japanese white rice dumplings. After shaping the dumplings and steaming them for 10 minutes, they are ready to eat! The finished sweets were so cute, and everyone had their own unique style. While they were being steamed, the students learned about various aspects of university life and culture in Taiwan in English, Chinese, and Japanese. At one table, the students taught us about their university life, and culture in Taiwan. In one group, a Taiwanese student taught us how to count numbers with one hand in Taiwan, which was quite interesting. Well, they count 1-3 the same as in Japan, but the rest of the numbers are interestingly different. In particular, the way of counting from 6 to 9 is worth a look.

Tomorrow is our last day in Taiwan. Let's take a good rest and have another great learning day tomorrow!

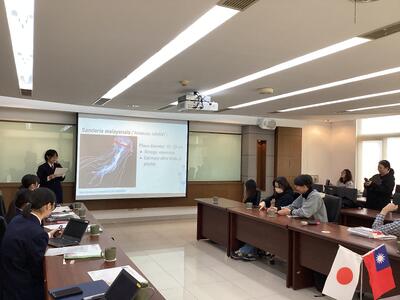

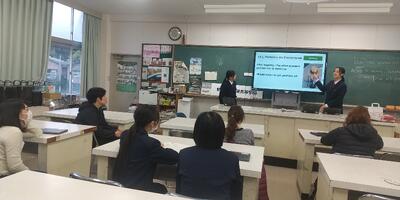

【AS・AT】 台湾研修2日目② / Taiwan Study Tour - Day 2

化粧品科学学科での実習を終えた生徒たちは、学部を移動し、劉教授と学生さんたちに大学でのコンピューターを活用した様々な研究について教えていただきました。学生さんのお話を聞かせていただいたり、実際に機器を装着してXR,VRを体験するなどしてデータ分析や活用について実践的に学ぶことができました。また、宇土高校出身で静宜大学で学んでいる先輩の話を伺う機会もありました。同じ熊本県のSSH校で学んだ先輩が、大学での研究内容に加えて研究に込める思いを話してくださったことで、大いに刺激を受け、これからの探究活動や進路実現に向けた学びにますます意欲が湧いたようです。

お昼には餃子と魚介のお団子が入ったスープをいただき、國立中興高中に向かった生徒たち。到着すると、陳校長先生をはじめ、多くの先生方や生徒のみなさんが素敵な笑顔で大歓迎してくださいました。(テレビの取材まで入り、生徒たちは自分が芸能人になったかのような気持ちになったそうです!)研修ではまず台湾の高校生の研究発表を聞き、その後、自分たちの発表を行いました。グループに分かれての協議の時間も設けられており、研究の内容や手法についてなど、じっくり話す時間を持つことができました。台湾の高校生が自信を持って英語でプレゼンテーションをしている姿に刺激を受けたのはもちろん、スライドの見せ方やPythonを用いたデータ分析など、今後の研究につながる、大変学びの多い発表会となりました。

発表の合間には学校の図書館や民族に関する特別展示などを見せていただく機会もありました。また、日頃の学校生活や日台それぞれ流行っているものなどについて話したりなど、短い時間ではありましたが言葉の壁を超えて友情を育むこともできたようです。研修の終了時刻となってもお互い名残惜しい様子の高校生たちでした。國立中興高中の皆様、本当にありがとうございました!

After lunch, the students headed to National Chung Hsing Senior High School located in Nantou City in central Taiwan. As soon as we arrived school, we were welcomed with big smiles by the Principal and many teachers and students. During the program, the students first listened to research presentations by Taiwanese students, and then gave their own presentations. There was also time for discussion in groups, and the students were able to have time to talk about the content and methods of their research. The Taiwanese students' confidence in English seemed to leave a strong impression on our students, and they learned a great deal from their English presentations, such as how to present slides effectively and how to analyze data, which will surely help them with their future research.

In between presentations, the students had a chance to talk about things like their daily school lives or the trends among young people in Japan and Taiwan. Through this visit, they did not only learned about research, but also nurtured friendship beyond the language barriers. At the end of the program, everyone seemed to be reluctant to say good-bye to each other. Well, we are sure we will keep in touch and continue our friendship!

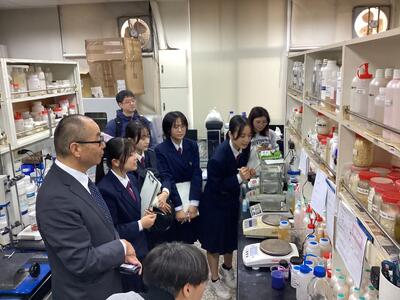

【AS・AT】 台湾研修2日目① / Taiwan Study Tour - Day 2

朝から静宜大学の学食でエネルギーチャージした4人。留学生のみなさんが中国語のメニュー解読や注文を手伝ってくださり、それぞれ美味しいご飯にありつけたようです。

9時からはいよいよ国際長の林博士にも同席いただいて、研修開始。クラゲ班、オリーブ班、教師班の順にそれぞれ10分ずつ発表します。昨夜の練習でうまくいかなかった点を改善したり、観客の反応を見るために新規で質問を取り入れたりという工夫がうまくいき、手応えを感じている様子です。それぞれの班の発表後、化粧品学科の顔教授より研究計画や研究方法についてのご助言をいただきました。また、熊本出身で静宜大学で勉強している3人の日本人留学生にも同席していただき、大学の紹介や学んでいること、台湾の生活で感じていることについてお話を聞く機会もありました。

その後、化粧品科学学科副教授の呉先生の研究室での実習がありました。化粧品に使われる材料等が所狭しと並び、何ともいえない良い香りがする研究室と、芸能人のようにファッショナブルでオーラのある呉先生に、一瞬で魅了される生徒たち。化粧品と香水に関する実習や、付加価値をつけた日焼け止めをはじめとする進行中の研究についての説明を受け、自分たちの研究がどのように社会実装につながるかを考える機会となりました。

次の記事に続きます。

“I get up in the morning looking for an adventure.” by George Foreman (an American boxer)

We all met in the cafeteria. Some international students came and helped us with the menu written in Chinese and placed our orders in Chinese. Everyone seems to be able to enjoy a delicious meal.

At 9:00 a.m., the training began with International Director Dr. Liu in attendance. Each group gave a 10-minute presentation. The students improved on points that did not go well in last night's practice and introduced new questions to make their presentations even better. After each presentation, Dr. Yen of the Department of Cosmetics Science gave advice on research plans and methods. Three Japanese students from Kumamoto were also present and introduced the university, talking about what they are learning and how they feel about life in Taiwan.

The group then visited the laboratory of Dr. Wu, Associate Professor of the Department of Cosmetic Science. The students were instantly attracted by the indescribably fragrant laboratory, where fragrances used in cosmetics were lined up everywhere. They were also impressed by Dr. Wu, who was fashionable and looked like a celebrity. The students were taught about cosmetics and perfumes and were given an explanation of ongoing research. This experience gave them an opportunity to think about how their research could be implemented in society.

【ATⅡ】ATまとめ、2年間の振り返り

本日12月17日(火)のATⅡは、3年生にとって最後の高校における探究活動の時間となりました。

過去やってきた発表会や研究活動を振り返り、これまでの活動で最も印象に残ったことや、上手くいかなかったこと,

あるいは今後の課題と感じたこと、全体の感想を記入し、研究の自己評価を行いました。

全体説明の途中では、台湾にいらっしゃる小玉先生からもお言葉をいただきました。

最後の宮﨑一先生のお言葉にもあったように、探究活動は、今後の教育活動においてますます重要になってくるものです。AIが台頭し、変化が多い予測困難な世の中に変わっていく上で、未知の課題に対応するには、指示待ちではなく、自分で考える人間が必要です。皆さんの歩みは将来を力強く生きる上で、確かな糧になることと思います。

3年間のAS,ATお疲れ様でした!!

【AS・AT】明日のプレゼンに向けて/ Getting ready for tomorrow

SSH台湾研修、1日目の夜は鍋料理でした。てっきり大きな鍋をみんなでつつくのかと思っていたら、好きな具を好きなだけ取り、ひとりひとり自分好みの鍋を作り上げるセルフスタイル。この「好きなものを色々」というのが、女子には(男子にも?)刺さります。今夜の一番人気の具は「イカ団子」。野菜も色々食べられて、ついつい腹10分目まで食べてしまった一行でした(アイスもおかわりしました!)。

さて、夕食後、ついに静宜大学に到着です。滞在させていただく希嘉學苑(女子寮)では、3日間お世話になる桂田先生と学生のみなさんが大歓迎してくださいました。今夜お会いしたのは熊本県をはじめ日本各地から静宜大学に留学している先輩たち(プラス、シンガポールからの留学生も)。施設の使い方だけでなく、大学生活の様々な「リアル」を教わるなど、初日からしっかりと交流ができたようです。

その後、ミーティングとプレゼンテーションの練習を1時間ほど行い、明日に備えました。生徒たちが口を揃えて言うのは「地学室で練習したのが昨日だったことが信じられない」ということ。つまり、台湾で生まれて初めての様々な経験ができ、一日と思えないほど今日が濃く、充実していたということのようです。さて、プレゼン発表から始まる明日は「THE研修」という感じの、今日以上に盛りだくさんの一日になる予定です。4人の参加者で励まし合い、助け合いながら、2日目もがんばりましょう!

After a Hot pot dinner, students finally arrived at Province University in Taichung. As soon as we arrived at Shultz Hall (a women's dormitory), where we would be staying for three days, we were welcomed by Ms. Katsurada, who has been helping us a lot on this Study Tour. She was with some students who showed us around. They were so friendly to us, and they not only taught us how to use the facilities but also told us various “realities” of university life.

After that, we had an hour of meeting and presentation practice to prepare for tomorrow's program. Everyone seemed to have experienced so many new things in Taiwan, and everyone couldn't believe it was just this morning that they left Japan. Tomorrow will be another big day for us. Good luck, everyone!

【ATⅠ】いよいよ研究が進みそうです

本日は年内最後のATⅠ!久しぶりに単学年で行いました。

3年生との交流を終え、本格的に研究がスタートしていきます。

早く自分の研究を進めていきたくてうずうずしている生徒、

これからの研究に不安を抱える生徒、

実際に外部の企業の方に話を聞いていただきこれからの研究を進めていこうとする生徒

様々な姿を見ることができました。

限りある時間を有効に!頑張ろう!!

【ASⅠ】2学期の活動の総まとめ。そして3学期の活動に向けて!

本日は、2学期最後のASⅠの授業でした。

6限目は、これまでスキルアップ講座で学んできた、情報やデータを収集するスキルやそれをわかりやすい形に処理し表現するスキル、分かりやすく相手に伝わるプレゼンのスキルなどを活かしてグループで協働してスライドを作成し、グーループ同士でプレゼンをし合う活動に取り組みました。スキルアップ講座で学んだスキルをどれだけ活用することができたでしょうか?3学期はいよいよ各自が研究したい分野やテーマに基づいてグループをつくって研究活動を進めていきますスキルアップ講座で学んだスキルを活かしてより良い研究に繋げていけるように頑張りましょう!

7限目は、自らが取り組んでみたい研究分野やテーマの取っ掛かりを探るために今までの先輩方が研究の成果として作り上げてきた研究論文や提言書を関心がある分野を基に検索させ、研究分野やテーマに繋がるヒントを探る活動に取り組みました。先輩方の論文や提言書を基に研究のアイデアを広げていって各自の個性や創意工夫に溢れた研究が展開されていくことを期待しています!

【AS・AT】桃園国際空港到着!/ At Taoyuan Airport

予定通りに台湾へ到着し、無事入国審査を通過した4人。周りに中国語しか聞こえない環境に身を置くと、ここは日本ではないのだなと実感します。

今日はちょうど3年生のAT IIが3年間のまとめの最後をしており、AT担当者である、研修引率の小玉先生が台湾からオンラインで話す機会もありました。外国からも繋がれるとは、meetの本領発揮ですね!

空港では嬉しいできごともありました。自動販売機で飲み物を買おうとした一年生の2人。でも、お札では買えないことが分かり、困ってしまいます。そこに現れたのは台湾の親切なお兄さん。飲み物を買えずに困っている2人に、なんと購入したばかりの自分のペットボトルを差し出してくれました。もらえません!と恐縮して一旦お別れしたのですが、なんと、近くの売店まで見に行き、そこで買えることをわざわざ教えに来てくれました。入国早々、台湾の方の温かさに触れたできごとでした。

We arrived in Taiwan on schedule and passed through immigration without any trouble. Hearing Chinese all the time, we realize that we are not in Japan anymore.

Something nice happened to us at the airport, by the way. Two students tried to buy a drink from a vending machine but they couldn't since they had no coins but only bills. Then a Taiwanese young man walked by and found that they were at a loss. He was kind enough to offer them his own water, which he had just purchased! The students thanked him and said, “No, we can't take it." because they thought that's too much. However, this is not the end of the story. He once left, but came back shortly to tell them where to buy drinks - he walked around and found a store for us. What a kind man he is! 多謝!

【AS・AT】搭乗口にて / Boarding!

さて、到着しました、熊本空港! わたしの記憶によると昔は別のビルにあった国際線のチェックカウンターですが、令和の今は国内線と仲良く隣同士で並んでいます。但し、国際線の列の長いこと長いこと! 見たところ、ほぼほぼ外国からのお客さまのようです。

出国手続きを無事済ませ、生徒たちは12時発、台湾行きの便の搭乗手続開始を待っているところです。今回の研修では、往路がスターラックス航空、復路はチャイナエアラインを利用することになっています。せっかくの機会、航空会社による違いや熊本空港と桃園国際空港の違いも色々と見つけられるといいですね。

【AS・AT】SSH台湾研修へ出発! / The Beginning of Our Study Tour

本日朝7時半ごろ、先生方と保護者の皆様に見送られ、台湾研修参加生徒4名が熊本空港に向けて無事出発しました。

3日間、台湾の天候も良さそうです。研修への期待もふくらみます。またとない機会、しっかり頑張ってきてくれることでしょう。次は、熊本空港からお送りします!

Today at 7:30 a.m., four students participating in the SSH Taiwan Study Tour safely departed, being seen off by their teachers and families.

The weather in Taiwan looks good for the three days, and students are very excited about the program. We are sure they will learn a lot and have a great exprience abroad. Our next post will be from Kumamoto Airport!

【AS・AT】いよいよ!/ Tomorrow!

明日からSSH研修に出発する1、2年生の生徒たち。放課後の地学室で、英語プレゼンテーションのリハーサルを行いました。ALTの先生方を始め、英語科の先生方や科学部員のみなさんに見守られ、3班とも少々緊張しながらしっかりがんばりました。質疑応答はこれまでなかなか練習できておらず、不安もあったのですが、聞き直したりするなどして何とか自分の言葉で答えることもできました。

いよいよ明朝、熊本から台湾に飛び立ちます。自信をもって、3日間、天草高校の代表としてしっかり学んできます!

Four students will be leaving for the SSH training program tomorrow. All looked a little nervous but did their best in their English presentation rehearsal in the Earth Science Room after school. ALTs, English teachers, and members of the science club were listening to them and helped them a lot. Students were worried about the Q&A session because they hadn’t had enough practice, but they managed to answer the questions in their own words.

Finally, tomorrow morning, they will fly from Kumamoto to Taiwan. We’re sure this will be a great learning opportunity for them all, and we hope they can do their best with confidence. Gambatte!

【ASⅢ】 後輩につなぐバトン / Mini Presentations Next Week

来週のASⅢでは、2年生ASクラスに向けて自分たちのこれまでの研究の成果と、研究を通して学んだコツを伝えるミニ発表会を予定しています。今日のASⅢでは、来週に向けての発表準備を行いました。

「研究は逆算して計画すべし!」

「データはたくさん集めて統計処理すべし!」

「テーマ設定は日常に目を向けて不思議を探すべし!」

各班、これまでの経験をふまえて、研究に活かせそうな助言をワークシートにまとめていきます。天草高校の探究活動では異学年交流により研究がより円滑に進むように工夫をしていますが、特にASクラスでは交流の機会が多く、2・3年生の関わりが深くなっています。研究分野が違っても、参考にできる視点や研究方法はたくさんあるはずです。3年生の「極意」が、2年生の今後の研究を後押ししてくれますように!

Next week in AS III, students will be giving a mini-presentation to the sophomore to share the results of their own research and the tips they have learned through our research. In today’s class, students prepared their presentations for next week.

Each group summarized on their worksheets advice that could be applied to research based on their past experiences. In our school, inquiry activities are designed to facilitate research through interactions between different grades. The AS class in particular has many opportunities for interaction, and the 2nd and 3rd graders are deeply involved. Even if the research fields are different, there must be many viewpoints and research methods that can be used as references, and we hope that the “maxims” of the 3rd year students will encourage the younger students in their future research!

【AS・AT】台湾研修に向けて(番外編)/ Getting Ready

早いもので、あと1週間で台湾研修に出発となりました。そんな中、放課後の職員室に現れたのは、オリーブ班の2人です。昨日練習した英語のプレゼンについての質問...と思いきや、彼女らが会いにきたのは岩間先生(実は、先生は上海への留学経験があり、しかも、中国語の教員免許もお持ちなのです)! 早速、職員室の前の廊下で「中国語教室」が始まりました。

「私たちは天草高校の1年生です。(我们是天草高中一年級的学生。)」日本語とも、英語とも異なる中国語の発音や文法に興味津々の2人。楽しそうに何度も発音を練習し、最後には「お手本」を録音していただいて、「がんばります!」と笑顔で帰っていきました。

教えていただいた挨拶が台湾のみなさんにバッチリ伝わるといいですね。加油!!

In just one week we (four students and two teachers) will be leaving for our Study tour in Taiwan. After school today, two members of the ”Olive Group” suddenly knocked on the teachers’ room. We thought maybe they wanted to ask questions about the English presentation they practiced yesterday... but it was Mr. Iwama, a Japanese language teacher, whom they wanted to meet. (He has experience studying abroad in Shanghai, and has a teaching license in Chinese!) A “Chinese class” began immediately in the hallway in front of the teachers’ room.

We are first-year students at Amakusa High School. (我们是天草高中一年級的学生.)” The two students were curious about Chinese pronunciation and grammar, which are quite different from those of Japanese and English. They enjoyed practicing their pronunciation over and over again, and eventually, they happily left with a “model reading” recorded on their smartphone.

We hope that the greetings they taught us will be understood perfectly by the Taiwanese people. Thank you very much!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座⑯ プレゼンテーション④

本日のスキルアップ講座の内容は、先週に引き続き、「発表資料の構成を理解する。」ということをテーマとして実施しました。前回の講義内容を踏まえたうえで、並び替えたスライドを確認しながら、「なぜそのような並びになるのか」ということを考え、質問を行いその質問に答える形で、「発表資料の構成」はどのようにあるべきかということについての学びを深めていきました。

その後、「発表資料の構成」について検討を加えながら、各クラスグループをつくって協働してスライドを作成する課題に取り組みました。次週は今回作成したスライド資料をもとに「発表資料の構成」について更に学びを深めて行きましょう!

【ATⅡ】提言書&「極意」発表会 / Presentations to the 2nd graders

ATⅠ(2年生)と同じ教室での活動も本日で最後。最初はぎこちなかった2、3年生も少しずつ打ち解けてきたところで、さみしい限りです。今日のATⅡは、3年生が2年生に対して「ミニ発表会」を行いました。各活動場所にて、3年生が天草市役所に向けて作成・提出した提言書の発表に加え、「課題研究3つの極意」と題して、3年間の課題研究を経験して学んだコツや2年生へのアドバイスを伝えてくれました。

どの班もメンバーで協力し合い、持ち前のプレゼンテーションスキルで分かりやすい発表をしてくれました。下記は、いくつかの班の発表タイトル(※「 」内を考える形式)です。

ATを「ワクワクさせる」ためのヒント!

ATで「先輩・先生方にけちょんけちょんにされない」ためのヒント!

ATで「評定5を取る」ためのヒント!

ATで「より正確な研究をする」ためのヒント!

ATを「未来につなげちゃう\(^o^)/」ためのヒント!

各班、オリジナリティ溢れるタイトルが並びます。思わず発表を聞きたくなってしまいますね!

2年生とは、今日をもちましてしばしお別れです。でも、これでATⅠ・Ⅱのつながりがなくなるわけではありません。2年生のみなさん、困ったらいつでも3年生に相談しにきてくださいね!

Today is the last day of activities in the same classroom as AT I (2nd graders). We will miss them! In today's ATII, the 3rd graders gave a “mini presentation” to the 2nd graders. In addition to presenting the proposals that they prepared and submitted to Amakusa City, they also shared tips and advice to the 2nd year students that they had learned through their three years of research, under the title of “3 Essentials of Research on the Subject”.

Each group gave wonderful and easily-understood presentations.You can see the titles of some of the groups below;

Tips to make AT exciting!

Tips for not getting choked up by seniors/teachers in AT!

Tips for getting the best grade” on the AT!

Tips to do more accurate research” on the AT!

Tips to connect your AT to the future!

Now you blog readers want to listen to all the presentations, right?

After today, we will say goodbye to the 2nd-year students for a while. However, it does not mean that the connection between AT I and II will be lost. 2nd year students, if you have any problems, please come and consult with us anytime!

【AS/AT】プレゼン猛練習中 / Presentations Practice

放課後、英語の話し声が4階のES部室...ではなく、理科棟2階の地学室から聞こえてきました。「なんだろう?」と覗いてみると、そこにはSSH台湾研修に参加する1、2年生の姿がありました。今日は、「オリーブ班」と「教師班」の2班がALTのZoe先生、Jennifer先生とプレゼンの練習をしているようです。

通常、科学部の活動場所となっている地学室に「間借り」する形で課題研究を行っている台湾研修参加者たち。いつもと違うメンバー&違う活動にもかかわらず、自然に、そして温かく受け入れてくれる懐の深さもまた、科学部のみなさんの素敵なところです。

今日の練習では、専門用語の発音の仕方や実験方法の説明の仕方、発表でのジェスチャーなど、1つ1つ、丁寧に指導していただき、2班とも、ちょっと自信がついた様子で地学室をあとにしました。(ちなみにその後、もう1つの研修参加班である「クラゲ班」も英語の熱血(?)指導を受け、遅くまでがんばっていました!)

After school, we could hear some English conversation coming from the Earth Science room on the second floor of the Science building. What is it?” Peeking in, we found some SSH Taiwan Study Tour participants. They are practicing presentations with Zoe and Jennifer, who are both assistant language teachers (we call them "ALTs”).

During today's practice, they checked the pronunciations of technical terms and learned some important skills for the presentation. We hope they will do their best in Taiwan!

【ASⅢ】評価テスト(A,B,C)実施 / An assessment test

本日のASⅢでは、これまで探究活動で培ってきた科学的な知識や技能がどの程度身についたかをはかる評価テストを実施しました。〇✕問題から始まり、様々な分野の問題が盛りだくさんの内容でしたが、生徒たちはこれまでの研究での経験や学びをいかし、しっかりと自分の考えを記述していました。

来週はもう一つ、評価テストがやってきます。なかなか手応えがあるかと思いますが、がんばってください!

Today in AS III, students were given an assessment test to evaluate the extent to which they have mastered the scientific knowledge and skills they have developed through their exploratory activities. The test consisted of a series of questions on a variety of topics. The students tried their best in answering those questions, making use of their experiences and learning from their research in three years.

Next week, another assessment test is coming up. It will be quite challenging, but we are sure you can do it. Good luck!

【ASⅡ】本評価&KSHに向けて… / Evaluation Interviews and Making Posters

SSH中間発表会後、考査などでしばらく時間が空き、今日は久々のASⅡです。6時間目はA1、A2、B1の本評価を実施しました。生徒たちは教室でそれぞれの項目に沿って評価シートに記入した後、それぞれの担当者と面談型式で本評価を行いました。

7時間目は冒頭で中間発表会の振り返りをしました。その後、生徒たちは今月21日にグランメッセ熊本で行われる第3回熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会「県立高校 学びの祭典」に向けて発表用のポスターを編集したり、データを収集したりと、各班それぞれに久しぶりの研究活動に精を出していました。この「 学びの祭典」では色々な発表や催しが行われるのですが、一言でいうと、県立高校の生徒がステージ発表やポスター発表、学校での取り組み紹介などを行う県下最大級の発表会です。

なお、詳しい情報は下記の県のウェブサイトをご覧ください。

第3回熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会「県立高校 学びの祭典」

天草高校からはASⅡクラスと科学部を中心に1,2年生の生徒が研究発表や学校紹介を行い、さらにミニドローン体験会も運営することになっています。毎年多くの人でにぎわうこの「学びの祭典」、機会があれば是非足をお運びください!

評価シートに記入中。真剣です! いつも和やかな「AI信号機」班

さて、お目当てのものは見つかるのか… 真面目に(?)ポスター作成中の「耕作放棄地」班

Today is the first AS II class after the SSH Interim Presentation, and AS II students had three evaluation interviews. After filling out the evaluation sheets in the classroom, the students met with their supervisors to complete their evaluations.

The seventh period began with a review of the midterm presentation. After that, the students were busy editing posters and collecting data for “The 3rd Kumamoto Super High School Presentation to be held at Grand Messe Kumamoto on the 21st of this month. This is one of the largest presentations in the prefecture where students from prefectural high schools give stage presentations, poster presentations, and introductions of their school activities.

For more information, please visit the prefectural website.

Prefectural High Schools: “Festival of Learning”

From our school, first and second year students, mainly from the AS II class and the Science club, will present their research and introduce our school, and also run a drone experience event. This “Festival of Learning” attracts many people every year, so if you have a chance, please come and visit us!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座⑮ プレゼンテーション③

本日のスキルアップ講座の内容は、「発表資料の構成を理解する。」です。

具体的には、発表資料の項目立てとそれぞれの内容について理解を深めました。

講義冒頭には6クラスが順に、前のクラスが言った項目の次には何の項目が当てはまるか協議しました。

各クラス代表の生徒は中学校でスライドを作った経験を生かして、答えていました。

講義後の演習では、順番がシャッフルされたスライド(科学部作成)の並び替えを個人→クラスで検討しました。

この活動を通じて、スライドの全体像を見て構成を考える練習になったと思います。

今後の研究発表等での活用を期待しています。

活動は、サブティーチャーをお願いしている担任や副担任の先生方のサポートにより成立しています。

以下の写真は、そのサポートの様子です。

【ATⅠ】仮評価&プレゼン自己評価

本日のATⅠでは、【B2】(数値データを収集する)と【C1】(数値データを処理する)の仮評価を実施しました。

「実験による数値データが取れているか」「得られたデータから考察を文章でまとめことができるか」などの質問項目に班で話し合いながら、研究の進捗状況を確認しました。さらに、評価をあげるためにはどのようなことに取り組む必要があるかを確認し、見通しを持つことができました。

また、「プレゼン自己評価」では、前回行った中間発表会を振り返り、声の大きさや工夫した点などについてうまく言った点や改善できる点を整理していきました。

これらの活動を通して、3月のARP発表会では研究の質、発表技能ともにより良い報告ができるようになることを期待しています。

授業の最後には、恒例のワクワク交流会も実施されました。3年生と同じ教室で活動できるのも今月までです。先輩たちからたくさんアドバイスをもらえると良いですね。

【ATⅡ】あと3時間... / Only three classes to go...

早いもので、ATⅡも残すところあと3時間となりました。今日は特別時間割でATⅡが1時間目となり、何だかみんなそわそわしている感じもします。最初にSSH研究部の中村先生より来週の提言書発表会と今後の動きについてmeetで説明があり、その後は各班で来週に向けての準備を行いました。

11月末に提言書提出を終え、3年生はこれまでの探究活動をまとめ、後輩に伝えていく段階に入りました。来週のATⅡの時間には、提言書および3年間の活動で学んだことの発表を2年生に向けて行います。本日は、来週のATで提言書とともに発表する、後輩の課題研究をより良くするための「3つの極意」を各班で考えました。活発にディスカッションを行いながら、「テーマ設定」や「外部連携」など、特に伝えたい3つの観点で具体的なアドバイスをワークシートに書き込んでいきます。

授業の最後10分間は久しぶりの「わくわく交流タイム」。3年生の各班から2名ずつ派遣され、2年生の研究の悩みを聞いたり、助言をしたりする貴重な異学年交流の時間です。2・3年生が一緒に活動するのも来週で最後。3年生のみなさん、これまでの探究活動での経験や様々な「財産」を次の代の研究に引き継いでいけるよう、後輩のためにあとひと頑張り、よろしくお願いします!

To our surprise, we have only three ATII classes left before graduation. After the submission of the proposal at the end of November, the 3rd-year students now start summarizing what they have learned through their research activities and passing them on to their juniors. Next week, the students will have presentations to the second-year students. Today, in preparation, each group discussed and came up with three key points to improve the 2nd-graders’ research projects. The students wrote specific advice on their worksheets based on the themes such as “Research theme setting” or “External collaboration.”

We had another “Exciting Exchange Time” in the last ten minutes of the class. During that period, two 3rd-grade students visited a 2nd-grade groups' group and asked about their research concerns then gave them some advice. We hope these exchange activities will be a help for the 2nd graders, who are expected to deepen their research studies.

【SSH】職員研修を実施しました

研修日課の本日、今年度4回目のSSH職員研修を実施しました。前半で実施したワークショップでは、研究発表で用いたスライド(一部)を用いて、順番がバラバラになったスライドを、伝えたい内容がしっかり伝わるように並べ替える活動を行いました。スライドの内容を見比べ、試行錯誤しながら24枚の並び替えるこの活動には、ただ1つの正解があるわけではありません。各グループ、しっかりと意見を出し合いながら協働することができ、日頃のプレゼンテーション指導を振り返る機会ともなりました。

研修の後半にはグループ協議も行いました。これまでの研修では学年または教科が同じ職員で集まることが多かったのですが、今回は生徒部、進路指導部、教務部など、校務分掌が同じ職員同士でグループを編成して活動を行いました。今回の協議のテーマは「各分掌とSSH事業との連携」。それぞれの校務分掌での取り組みや課題と、SSHで実践している活動と連携することを目指します。20分という限られた時間ではありましたが、それぞれのグループで活発な協議が行われていました。

ここで出された様々な意見1つ1つが、未来の活動へのヒントとなり得ます。天草高校SSHで育成を目指す5つの力「問いを立てる力」「情報を収集する力」「情報を分析する力」「対話する力」そして「創造する力」。私たち職員も、この5つの力を発揮して天草高校をより魅力的で素敵な場所にできるよう、学びつづけていきたいと思います。