新着情報

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会にむけて

いよいよ明日から行われる「SSH生徒研究発表会」に向けての準備が佳境を迎えています。

本日は、ポスターを印刷し発表練習を行いました。

昨日の調査で新しい結果を得たことにより、一部変更が生じましたが、何とか発表できそうです。

悲願の受賞を目指して、頑張りたいと思います!

【科学部】環境シンポジウムに向けての打ち合わせ(第2回)

いよいよ開催まで1週間を切った環境シンポジウム(アマプロ2024)ですが、本日は詰めの打ち合わせを行っていました。

本日は全体の流れの確認と、午後の実験講座の役割分担を行いました。

短い時間ですが、それっぞれのチーフが考えた講座を部員が協力して実施します。

当日午後からの参加も可能です。

多くの方々の御来場をお待ちしています。

【科学部】「スフェノセラムスの壁」調査

連日暑い日が続きますが、科学部化石班の二人は野外調査に出かけました。

本日は化石の再調査と、周辺の地層調査を行いました。

仮説を立てて臨みましたが、仮説を裏付ける調査結果を得られました。

今週実施される「SSH生徒研究発表会」で成果を披露したいと思います。

【ASⅡ】関西研修へ行ってきました

7/31~8/2の2泊3日で、2年ASクラスは関西研修を行いました。

1日目は奈良県にある大和ハウスの総合技術研究所を訪問しました。そこでは大和ハウスが有する建物づくりの技術や発展の歴史を垣間見ることができるブースを案内していただいたり、研究者の方々からの講話をしていただきました。

↑大和ハウス工業前での集合写真

2日目は、ダイキン工業と理化学研究所へ伺いました。ダイキン工業研修では、メーカーで働く技術者としての心構えや新技術の紹介、施設見学を行いました。理化学研究所研修では、生命機能科学研究センター(BDR)へ訪れ、生物の一生を解き明かすために行われている研究を紹介いただきました。

↑理化学研究所研修で講話を聞く様子

↑理化学研究所研修で研究室を視察する様子

3日目には、関西大学へ伺いました。複数の学部が協働で取り組まれているカーボンニュートラルに関する研究を紹介いただきました。また、研究室にも招いていただき、最先端の研究機材と技術を見せていただきました。

↑関西大学研修で講話を聞く様子

↑関西大学研修で研究室を視察する様子

↑講話後に上田先生に質問する様子

この3日間を通して、生徒たちは、企業・研究所・大学で活躍されておられる研究者の方の話を聞き、今学校で取り組んでいる「課題研究」がどのように社会へ貢献できるのかを考えることができました。

講話をいただいた講師の先生に熱心に質問する生徒もおり、大変有意義な研修となりました。

↑関西大学前での集合写真

また、あまたか関西の会長濵田様をはじめ、天高同窓会の皆様には、準備の段階から当時の案内まで、多大なるご協力をいただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

【ASⅡ・ATⅡ】世界津波の日「2024高校生サミットin熊本」事前学習会

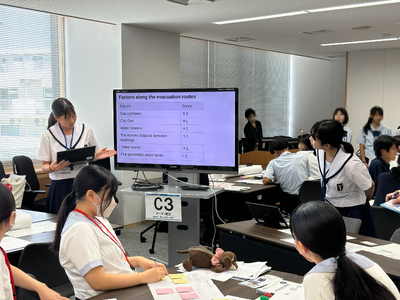

本日、2年生生徒10名が熊本県防災センターにて行われた世界津波の日「2024高校生サミットin熊本」の事前学習会に参加しました。このサミットは2015年の国連総会で制定された11月15日の「世界津波の日」に合わせて毎年日本で実施されているもので、天草高校は2018年の和歌山大会にも参加実績があります。6回目となる今年のサミットでは43ヵ国からの高校生と日本の高校生、合わせて540名が熊本に集まり、津波をはじめとした災害の防災・減災・復興のあり方をともに考え、議論します。

■ 世界津波の日「2024高校生サミットin熊本」公式ページ

https://tsunamisummit2024.pref.kumamoto.jp/

サミットの事前学習として、午前中は防災センターの見学や気象変化と自然災害情報についての講義等の防災学習を行い、午後からは10月に行われる「世界津波の日」高校生サミット当日の分科会についてや効果的なプレゼンテーションについて学習し、実際に模擬プレゼンテーションと模擬ディスカッションを行いました。本校から参加した3つのグループは、事前に準備したプレゼンテーションでそれぞれの研究内容等を発表し、その後、他の学校と混ぜて構成された班でのディスカッションを行いました。

このサミットは全て英語で行われるため、当然プレゼンテーションやディスカッションも全て英語で行う必要があります。それぞれの活動はファシリテーターと呼ばれる熊本県の英語担当者及びALTの先生方が司会進行し、指示や助言なども全て英語で行います。今回の学習会はサミット当日に比べると小規模のグループで行われたとはいえ、オール・イングリッシュの環境で初めて会った人とコミュニケーションをとり、意見をしっかり述べるという、決して簡単ではない活動に、本校生も最初戸惑いながらもベストを尽くし、会が終わる頃には他校生とも笑顔で語り合う姿も見られました。

これから、10月の本番に向けてそれぞれの班で防災・減災・復興についての研究と発表を磨いていくことになります。夏休みが勝負! やることは沢山ありますが、よりよい発表に向けて、各班がんばってください!

【SSH】シンガポール海外研修の事前学習会

本日、8月24日から実施するSSHシンガポール海外研修に参加する6名が事前学習の「ミニ発表会」を行いました。生徒たちは、これまで研修で訪れる訪問先についてそれぞれ事前に調べ、自分たちがASⅡで研究している内容やこれから研究する内容等についての研究計画書を日本語と英語で作成してきました。

今回の発表会では、各自で調べてきた研修先の概要やその特色について1人5分間で発表を行いました。発表後に宮﨑先生から事前学習で学んだことのうち、特に興味を持ったこと、興味をもった理由、また、調べた内容についての追加質問がありました。今回の研修では、南洋理工大学での研修に加え、HSBC(香港上海銀行)で勤務されている方の講義や、離島や自然保護区内の湿地での生態系調査なども予定しています。生徒たちはこの「ミニ発表会」を通してそれぞれの研修場所についての理解を深めるとともに、どのような視点をもって学ぶか等について、ディスカッションという形で理解を深めることができました。

天草高校ではこれまでマレーシアや台湾での海外研修を実施してきましたが、シンガポールでの研修は学校としても初めての挑戦です。早いもので出発まであと1ヶ月を切りましたが、今後も雲仙天草自然公園内にある白嶽湿地での実習を行ったり、自分たちの研究について英語で説明する練習等を重ねていきます。限られた準備期間ではありますが、研修でより良い学びができるよう、みんなで協力しながらしっかりと準備を進めていきたいと思います。シンガポール研修の事前学習や現地での研修の様子はこちらのホームページでお伝えしていきますので、お楽しみに!

【ASⅢ】令和6年度生徒研究発表会に向けて

本日の課外終了後、地学室にて今年度の生徒研究発表会のしおりを使って日程等の説明がありました。天草高校からは御所浦町にあるスフェノセラムスの化石について研究している「化石班」の4名が出場します。

本番は8月7日、8日、神戸国際展示場で行われます。これまでの研究の成果が出せるように、しっかりと準備をして発表会に臨みたいと思います!

【科学部】科学劇第3弾製作中!

科学部が数年前から取り組んでいる「科学劇」の第3弾が作成中です。

科学劇とは、童話の劇をしつつ、作中に出てくる内容を科学的に検証するものです。

これまで、シンデレラを演じ「ガラスの靴は本当にできるのか?」を真面目に検証しました。

第3弾は、ヘンゼルとグレーテルを演じます。

検証するのは、もちろん「お菓子の家は成立するのか」です!

本日はお菓子の家(ミニチュア版)を作成しました。

今後、この家の日光や雨風、地震に対する耐久性と、室内の居住性を検証します。

結果は、文化祭で公開する劇中でご覧ください!

【ASⅢ】サイエンスインターハイ@SOJO

本日、ASⅢの11グループがサイエンスインターハイSOJO2024に参加しました。

これは、毎年崇城大学が主催しているもので、コンペティション部門と一般部門に分かれており、本校は今年度すべて一般部門でオンライン発表形式で発表しました。今回は化学、生物、物理の3部門でのエントリーとなっており、3教室に分かれてそれぞれのグループで発表を行いました。また、発表時間以外は聴講者となり、自分たちの研究内容に類似した他校の様々な発表を聴いて学ぶ機会ともなりました。

オンライン型式での発表を初めて経験するグループも多く、zoomでの発表におけるスピーカーの設定やスライド共有などに不慣れな面もありましたが、発表ではこれまでの経験を活かして、どの班も堂々とした発表ぶりでした。発表班がそれぞれブレイクアウトルームに待機し、45分間の発表時間の間に聴講される方の入室に合わせて数回発表し、質疑応答を行うという発表形式でしたが、専門家の方々から今まで気づいていなかった点からの助言や鋭い質問も多くいただき、今後の研究に活かすことのできる貴重な学びが得られたようです。

3年ASクラスが全員で参加する外部の大会は今回が最後となり、今後の授業では各班、論文の作成に入っていくことになります。今回の経験やいただいた助言・質問の内容を活かして、2年間の研究をしっかりまとめていって欲しいと思います。

【ASⅡ】第11回天草サイエンスアカデミーを行いました

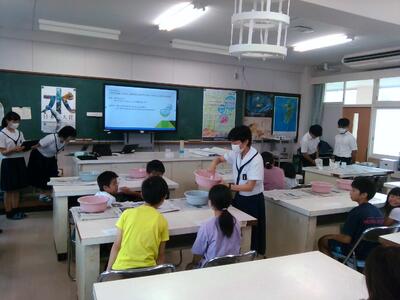

7月26日(金)に本校にて、第11回天草サイエンスアカデミーを開催しました。これは2年ASクラスの生徒が科学体験講座を企画し、参加応募いただいた天草の小中学生に対して授業を行うものです。

今回は開かれた5つの講座はそれぞれ、「シャボン玉」「密度」「顕微鏡」「サイフォンの原理」「ダイラタンシー」をテーマにしたものでした。ASクラスの生徒たちは、どうすれば小中学生に科学の面白さを楽しく伝えられるかを試行錯誤しながら約2か月間準備してきました。

初めは元気いっぱいの小中学生にタジタジの高校生でしたが、次第に上手くコミュニケーションをとれるようになり、どの教室でも活気のある対話的な講座が展開されていました。

このイベントを通して、ASクラスの生徒たちは伝えることの難しさと、伝わったときの喜びを感じたようです。小中学生が自由研究のネタとして使ってくれたり、これまで以上に科学に興味を持ってくれたりしてくれたら嬉しいですね!

12月にもサイエンスアカデミーを実施予定です。ご参加をお待ちしています。

【科学部】環境シンポジウムのお知らせ(市政だより「あまくさ」)

2024年8月号の「市政だより あまくさ」の、くらしの情報コーナーに、本校科学部が天草市と共催で実施している、今年度の環境シンポジウム、アマプロ(Amakusa Protect Project)のお知らせが掲載されました。

当日の8月11日には、本校科学部「アマモ班」の発表、科学実験講座、パネルディスカッションや、天草漁業協同組合御所浦支所様の御講演など、もりだくさんの内容です。2021年に始まったアマプロ、4回目となる今年は初めて複合施設「ここらす」での開催となりました。小学生から大人まで参加できるイベントになっていますので、是非足を運んでいただけると嬉しいです。科学部一同、お待ちしています!

事前申し込みは下記リンクよりお願いします。当日参加も可能です!

◆天草高校ホームページ「アマプロ」

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/amapro

◆市政だよりあまくさ 2024年8月号(天草市ホームページ)

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00312247/index.html

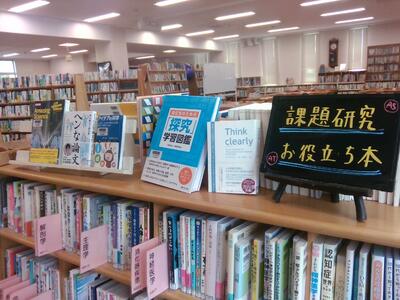

【AS・AT】本校の探究活動が書籍で紹介されました!

少し前の話になりますが、2023年に東洋館出版社より出版された「はじめての高校探究」という本の中で、大正大学の稲井達也教授が天草高校の取り組みを取り上げてくださいました。

本校に関する記述は2ページにあり、1つは2019年に行われたポスターセッションの様子、もう1つは探究活動に関連した新書を紹介している、本校図書館での取り組みです。

この本では、他にも探究活動の進め方や情報活用力の育て方、学習成果の発信の仕方など、学習者主体の探究学習の作り方が丁寧に書かれています。この本は、本校図書館にも置いてありますので、探究活動に関心がある方はぜひ一読してみてください。

本日の本校図書館。「課題研究」コーナー、健在です!

【AS・AT】ARP探究成果最終発表会 / ARP Final Presentations

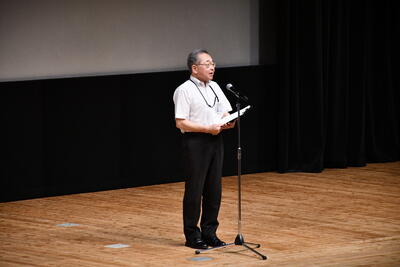

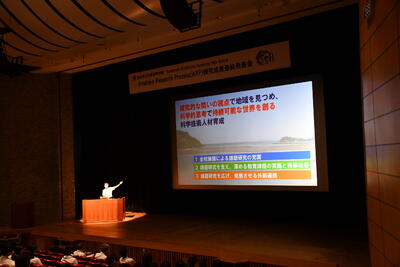

本日、天草市民センターにて、国立研究開発法人科学技術振興機構理数学習推進部先端学習グループ主任専門員の野澤様をはじめ、SSH運営指導委員である熊本大学の渡邊教授、崇城大学の田丸教授を来賓にお迎えして、Amakusa Research Process (ARP) 探究成果最終発表会を開催しました。

午前中はホールにてSSH事業説明およびASⅢ(3年ASクラス)とATⅡ(3年理系・文系)各4つの研究班の発表があり、午後からは体育館でASⅢとATⅡのポスター発表、ASⅡ(2年ASクラス)の研究計画書の発表の後、ホールに戻ってASⅢの4つの班と科学部化石班の発表がありました。

3年生にとっては最後の探究成果発表会となりました。各班、限られた準備期間の中で、聴衆を惹きつける様々な工夫を考え、精一杯発表していました。ステージ発表では聴衆が思わず笑顔になるような発表の工夫があったり、学年問わず多くの質問が出たりして、とても良い発表会となりました。保護者の方々や地域の方々にもご参観いただき、生徒たちの頑張る姿を見ていただく良い機会にもなりました。

明日の終業式が終われば、夏休みがやってきます。AS・ATの授業はしばらくお休みですが、小中学生対象の科学実験講座である「天草サイエンスアカデミー」や天草や世界の環境問題について考える環境シンポジウム「アマプロ」の開催、3年ASクラス化石班が参加する、神戸の「SSH生徒研究発表会」、2年生ASクラスの「SSH関西研修」および「SSHシンガポール研修」などなど、SSH関連の行事が目白押しです。生徒のみなさん、夏休みも校内外で様々な探究活動にチャレンジしていきましょう!

Today, the final presentation of the Amakusa Research Process (ARP) was held at the Amakusa Civic Center. In the morning, we had explanations on what we do as a SSH (Super Science High school) followed by presentations from 8 groups. In the afternoon, we had poster presentations in the gym, then we had another 5 presentations on stage. For most of the 3rd graders, this was their last chance to do a presentation of their research results outside school. Each group had a limited amount of time to prepare for this big day, but they did their best to come up with a variety of ideas to attract the audience. We had some really great presentations, where the students made the audience smile, surprised, or even fascinated. Listeners were also eager to learn about what others had been absorbed in, and many incisive questions were asked by students of all grades. It was also a great opportunity for parents and community members to see the students' hard work.

Summer vacation will come very soon, and many SSH-related events are waiting for us. First of all, we will be holding the “Amakusa Science Academy,” a Science Day for elementary and junior high school students in July. In August we will hold an environmental symposium named “Amapuro,” to discuss environmental issues in Amakusa and around the world. Also, we have many students studying outside Amakusa - some are taking part in “SSH Student Research Presentation” in Kobe, ‘SSH Kansai Study Tour,’ or ‘SSH Singapore Study Tour.’ The summer heat is rolling in and it makes us even more excited. Everyone, please enjoy yourself and keep learning during summer!

【ASⅡ・Ⅲ】各種締切迫る!&3年生本評価 / Interview&Submission Day

昨日から久々の雨。ASクラスの生徒たちは、ARP探求成果発表会に向けて2年生は研究計画書、3年生はスライドやポスター作成を頑張っています。6、7時間目のASⅡでは崇城大学の田丸先生も指導に来ていただき、各班、活発なディスカッションが行われていました。ASⅢではC2「考察し結論を導く」の本評価が行われ、生徒たちはやや緊張した面持ちで担当者との面談に臨んでいました。

早いもので、探求成果発表会まであと1週間です。限られた時間ですが、みんなで協力して、当日までしっかり発表準備を頑張ってください!

Today was another rainy day… The 2nd grade students spent their time in the AS class working hard on their research plans, while the 3rd graders were finishing off their slides and posters, in preparation for the ARP Presentation coming very soon. Prof. Tamaru of Sojo University, who always helps us out in our AS classes, visited us today. In the 7th period, the 3rd graders had an evaluation Interview to, check if they had succeeded in "Considering and Drawing Conclusions.," everyone looked a bit nervous to meet with their supervisors for thean evaluation interview.

There is only one week left until their big day - many 3rd graders will be on stage presenting, and the 2nd graders will be presenting their research plans in the gymnasium. You have a week to go which means you can still do a lot before the presentation. Keep up your good work!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座⑤仮説の設定方法について

本日は探究スキルアップ講座の第5回目が実施されました!

本日のテーマは「仮説の設定方法」について学ぶというものでした。

「リサーチクエスチョンに対する検証可能な仮説を設定できる」ことを目標に据えて、まずはじめに、SSH研究部主任の宮﨑先生より仮説は必ず検証可能なものでなければならないことや、検証が可能かどうかを判断する基準、実際に仮説を設定するための方法等にについて講義していただきました。

その後、これまでのスキルアップ講座で活用したマインドマップやロジックツリーを用いて、自らが興味がある分野やテーマに関する仮説を設定する活動に各自で取り組みました。今後、実際に研究を進めるにあたって、自らの興味があり分野やテーマに関する仮説を設定するにあたり、【検証の必要性があるのか(先行研究等でまだ明らかななっていないものかどうか)】、【決められた期間のなかで完了させられるものかどうか】、【検証結果を数値やデータなど具体的な指標を用いて示せるかどうか】等の点に留意したうえで、それぞれが興味深い研究活動に繋がるような仮説を設定してくれることを期待しています!

【科学部】環境シンポジウムに向けての打ち合わせ

いよいよ来月11日に迫った環境シンポジウム(アマプロ2024)ですが、本日は科学部全員が集まって打ち合わせをしていました。

打ち合わせでは、各小中学校へのポスター配付について役割分担をしていました。

多くの方々の御来場を目指して、綿密に打ち合わせを行っていました。

科学部の研究成果を、より多くの方々に伝え、天草のためにできることを実施していきたいです。

多くの方々の御来場をお待ちしております。

【ATⅠ・Ⅱ】ついに合流! / 2nd and 3rd graders together

本日のATの時間から、ついに2学年と3学年の生徒が同じ教室内で研究活動を行っています。これは、今年度からの取り組み(※昨年度、部分的に試行運用)なのですが、2・3年生が同じ教室内で研究活動を行うことにより、お互いの研究について学びあったり、アドバイスをしたり、質疑応答をしたりする機会を増やそうとするものです。本日は、環境が変わって最初の1時間目ということもあり、若干緊張したような雰囲気もありましたが、これからの活動で少しずつ交流をしていってくれることと思います!

さて、本日の活動では、3年生はARP探究成果発表会のポスター及びスライド提出日ということもあり、どの班も必死で作業していました。早い班は発表原稿も完成しています。

2年生は各自で取り組んだ先行研究を持ち寄り、グループでこれからどのような研究をしていくのか、研究テーマについてのディスカッションをしていました。

早いもので、探究成果発表会まであと12日となりました! ATⅡも4班がステージ発表、22班が体育館でのポスター発表を行います。どのグループも、これまでの研究の成果を精一杯伝えてくれることと思います。是非、7月18日は天草市民センターに足をお運びください!

ARP探究成果発表会 日程および参加登録フォーム

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/SSHpresentation

From today, the 2nd and 3rd grade students in AT classes have started doing research activities in the same classrooms. This change has been made to increase the opportunities for students to learn from each other, give each other advice, and have Q&A sessions by conducting research activities in the same classrooms. Today, everyone was a little nervous as it was their first time working in this environment, but we are sure that things will settle as the students get to know each other and complete activities together.

Today was also the day for the 3rd graders to submit their research posters or slides. All the groups were working very hard. Some of the groups had already completed their presentation drafts so started practicing. Well done! The second-year students brought in their previous research and had a discussion in their new groups about their future research themes.

There are only 12 days left until the research results are presented. For this day AT II has 4 groups presenting on stage while the other 22 groups will be presenting posters in the gymnasium. We hope that all groups will try their best. Please come to the Amakusa Civic Center on July 18 to see their presentations!

For more information on the ARP Presentations, please click the link below.

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/SSHpresentation

【ATⅠ】商品開発講座を開催しました! / A “Product Development” Lecture

本日、ATⅠ(天草探究Ⅰ)の2年生のうち、商品開発を視野に入れている36人の生徒を対象に、外部からの専門家をお招きして「商品開発講座」を開催しました。

今回は、以下の講師の皆様に御講義をいただきました。皆様、天高生のためにと、快く講義を引き受けていただきました。本当にありがとうございます。

(有)永田冷菓 永田 様

OFDO 江頭 様

池崎しょうゆ醸造元 池嵜 様

天草信用金庫 益田 様、北 様

生徒たちは2つの会場に分かれ、商品開発の際に考慮すべきポイントや、資金面で知っておくべきことなど、日頃から商品開発に関わっておられる立場だからこその説得力のある講義に熱心に耳を傾けていました。

講義では、「自分の作りたいもの」を作るのではなく、「市場が求めているもの」を開発すべきということ、「他社と協力することで販路拡大を図る」など、販売上の工夫も必要なこと、売上総利益をプラスにするための値段設定の方法など、商品開発において欠かせない様々なポイントを教えていただきました。

講師の皆様、コーディネートいただいた天草市役所の皆様、本日は貴重な機会をありがとうございました。いただいたご助言を活かして、今後、地域に貢献できる商品開発を目指していきます。研究を進める中で、また色々とご相談できればありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします!

Today in AT I, we invited outside experts to give a "Product Development Lecture" to the second-year students who are considering product development.

In the lecture, the experts explained the essential points in product development. For example, they talked about the need to develop "what the market wants" rather than "what you want to make," the need to be creative in sales, such as "expanding sales channels by cooperating with other companies," and how to set the price to increase the gross profit margin. The lecturers and the coordinators of the seminar were all very kind and helpful.

We would like to thank all the lecturers and the officers from Amakusa City for coordinating the event, and providing us with this valuable opportunity today. We will make use of the advice we received and aim to develop products that will contribute to the local community. We would be grateful if we could consult with you again throughout the course of our research. We look forward to working with you in the future!

【ASⅡ・Ⅲ】発表会までのカウントダウン...! / ONLY Two Weeks to Go!

ASⅢが主役のARP探究成果発表会まで、とうとう2週間となりました。この発表会ではASⅢ(3年生ASクラス)の8グループがステージ発表、4グループがポスター発表を行うほか、進行や受付も含めた運営を2、3年のASクラスの生徒が担います。また、2年生のASクラスも3年生に混じって体育館での研究計画書の発表が予定されています。ASクラスに入ってから、初のプレゼンですね。

本日の授業では、2年生は研究計画書の完成を目指して担当の先生や班員とのディスカッションを重ねている様子です。3年生はポスターやスライドを作成する班、最後まで実験で数値をとろうとしている班、それぞれ思い思いに(必死に?)1時間を過ごしています。泣いても笑っても、残された時間はあと2週間。ASクラスのパワーの見せどころです!

We are now just two weeks away from the ARP Presentation, in which AS III will play a leading role. The conference, along with the MC and reception duties, will be run by the AS students. Eight groups from AS III will give stage presentations and four groups will give poster presentations at the conference. The 2nd-grader AS class will also join the 3rd graders ATⅡclass in presenting their research plans in the gymnasium; this will be their first presentation since joining the AS class!

In today's class, the 2nd graders are having discussions with their teachers and group members in order to complete their research plans, while the 3rd-graders are making posters and slides, as well as trying to obtain numerical values from their experiments. Everyone spent the time in their own way. Like it or not, there are only two weeks left before the big days. Keep up your great work!

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2024)に向けて

いよいよ来月11日に迫った環境シンポジウム(アマプロ2024)の準備が進んでいます。

本日は会場である天草市複合施設ここらすの下見を行いました。

昨年度までの市民センターと異なるため、「講演をどこで行うか。」、「体験会場はどこにするか。」などを実行委員長を中心に話し合っていました。

ポスター完成しました!