新着情報

【ASⅡ】今年度のASⅡ、始動します!/ The Very Beginning of ASⅡ!

今日は、今年度のASⅡの記念すべき第1時間目の授業がありました。23名の精鋭たちで構成された2年ASクラス(男子多め)、まだ新年度が始まって間もないこともあり、まだまだ初々しい感じです!

担任&SSH研究部の松原先生より、授業に必要なものや1年の流れ、研究テーマの設定についてなどのオリエンテーションがありました。1番はじめの大事な予定として、7月のARP発表会にみんなでマーカーで印をつけました。さて、3ヶ月後にはそれぞれどんな研究を進めているのでしょうか。

授業では、まず、生徒たちは「聞いたらわくわくするワード」と「社会が抱える問題」をワークシートに書き出しました。生徒たちはそれぞれ、「インターネット」や「音響」など色々な「わくわくする」言葉を書いています。また、社会問題としては「高齢化」や「外来種」など様々なキーワードが書かれているようです。今日の6,7時間目で先生方の話を聞いたり、ASⅢの先輩たちの研究発表を聞くことで、みんなのイメージはどんどん膨らんでいくことと思います。これからの探究活動が楽しみですね!

昨年度のASⅠでは、観光や行政に関わる研究を行ってきた生徒もいますが、ASⅡでは生物や物理など、科学分野の研究を突き詰めていくことになります。これまでの学びを活かして、それぞれの班で独自性のある研究を進めていってください。

Today we had the very first ASⅡ with our 23 brilliant students. Since it is still early in the new school year, they are still very much in their infancy!

First of all, Mr. Matsubara, the homeroom teacher as well as an SSH department member, had a talk about matters such as what to bring to the classes and the schedule of the year. With markers, the students took note of their very first important event of the year - the ARP presentation in July. There are about 3 months to go before their first presentation, which means they need to choose the research theme and make plans by that time. Well, can you imagine what you will be doing in ASⅡ in three months?

In the class, students first wrote down "exciting words to you" and "social problems you can think of" on their worksheet. Each student wrote various "exciting" words such as "Internet" or "sound.” They also wrote various keywords for social problems, such as "aging population” or “invasive alien species” etc. Listening to the teachers and senior students today will surely help students expand their imagination. We’re looking forward to their future exploration activities!

In AS I last year, some students have conducted non-scientific research such as ones related to tourism and local government, but in AS II, they will be pursuing research in scientific fields such as biology or physics.

To the Students: Please make use of what you have learned so far and proceed with your own unique research in your respective groups!

【ATⅠ】お茶日和! / An Ideal Day for A Cup of Tea?

春休みが始まって早1週間。あれ? 春休み中だというのに教室から何だかにぎやかな声が聞こえてきます。突撃してみると、机をくっつけて何やら作業中の2年生でした。ATⅠの研究活動のために集まっているとのこと、各々の手にははさみが握られ、オリーブの葉を切っているようです。この葉っぱ、実は天草高校のご近所の「本渡南小の運動場」直送。実は、12月の台湾研修のときに、オリーブの実を分けていただいて以来のご縁です。今回も快く許可をいただけたとのこと、本当にありがたいことです。大事に使わせていただきます!

さて、しばらくすると「オリーブ班」の班員たちは家庭科室に大移動。市立図書館から借りた資料を手に、「オリーブ茶」の製作に入るそうです。葉を洗ったり、熱湯で下処理をしたりと作業を進める一方、手の空いた生徒はオリーブの葉に含まれるポリフェノールを検出する方法について調べています。そう、ただの「調理実習」になってしまっては、探究活動にはなりません。「どんな数値を取りたいのか」「何と比較するのか」などなど考えながら研究を進めていくのが大事ですね! 本格的なカメラでしっかり記録も取りつつ、和やかに、かつ、てきぱきと作業を進める生徒のみなさんでした。

3年生のATⅡでは、研究の成果を7月のARP探究成果発表会で発表したり、天草や世界に「提言」したりと、ATⅠから行ってきた研究の結果を分析し、まとめていく必要が出てきます。週1時間という限られた時間だからこそ、計画的に研究を進め、信頼できるデータを蓄積していきたいものですね。

One day, during spring break, we heard some lively voices coming from a classroom. With scissors in each hand, students were cutting olive leaves. These leaves were picked in the "playground" at Hondo Minami Elementary School, a neighbor of ours. In fact, another study group visited them for olives in December. We are very grateful that they kindly helped us again this time.

After cutting the leaves, the students of the "Olive Group" moved to the cooking room. With a book borrowed from the city library in hand, they were planning to make some olive tea. While some students were pre-treating the leaves with boiling water, some were researching how to detect polyphenol contained in the leaves. Yes, the students cannot just “cook”, they must “study” olives as well - they must think about what kind of data to obtain, or what to compare the results with, and so on. But don’t worry, these students are smart enough to know what to do!

In the third grade AT II, students will have to analyze and summarize the results of their research conducted since they were 2nd graders. They will need to present the results of their research at the ARP Research Results Presentation in July, and make "proposals" to–at first–the locals, then eventually to the world! With a limited time of one hour per week, students need to systematically carry out their research and accumulate reliable data. Good luck!

【SSH】ARP探究成果発表会 / ARP Inquiry Research Presentations

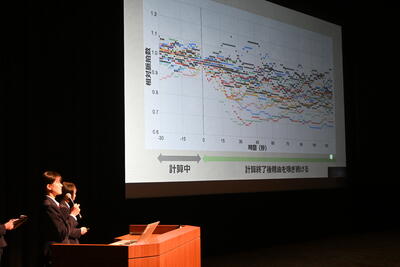

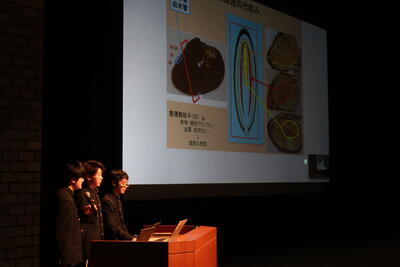

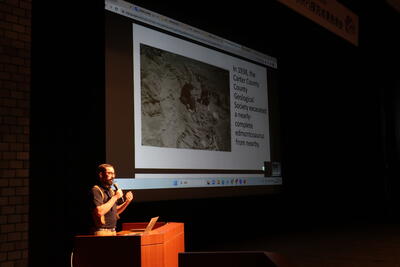

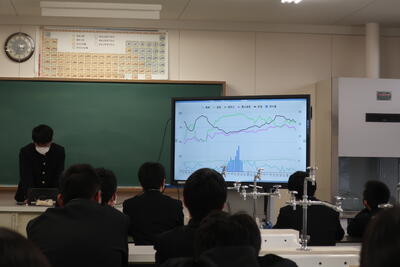

本日、天草市民センターにてARP(Amakusa Research Process)探究成果発表会を実施しました。ステージでは台湾研修報告に始まり、研究発表としてはASⅠ(1年生)の代表6班とASⅡ(2年ASクラス)の代表4班に加え、アメリカ・モンタナ州にあるカーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演もありました。ASⅡの化石班の発表と学芸員講演は全て英語で行われ、生徒たちが英語でのプレゼンテーションに必死でついていこうとする姿、何とか英語で質問しようと奮闘する姿も見られました。

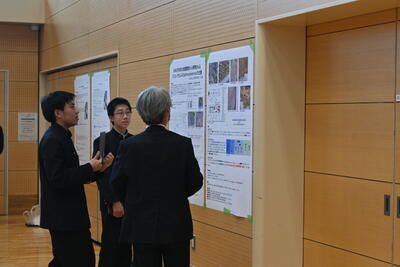

体育館ではポスター発表を行いました。ASⅠの38班、ASⅡの8班、科学部の2班、卒業生の2名が前半・後半に分かれての研究発表を行いました。生徒たちは実験に用いた模型を見せたり、ジェスチャーを使ったりしながら、それぞれの研究について熱のこもった発表をしていました。

2年ASクラスにとっては、今回の発表会は学校のSSH事業の中心として活躍する初舞台となりました。受付やステージ裏での運営、体育館での司会進行等、市民センターのあちこちで周りを見ながらきびきびと動いている姿はとても頼もしいものでした。ステージ発表は初めての生徒がほとんどでしたが、堂々とした発表の様子や分かりやすいスライドからは、今日の発表に向けてスライドに工夫を重ねたり、練習を繰り返してきたことが伺えました。

1,2年生のみなさん、本日はお疲れさまでした。ご観覧いただいた来賓の皆様をはじめ、ご来場いただいた方々、オンラインで視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。生徒たちの探究はこれからも続きます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

Today, the ARP (Amakusa Research Process) Inquiry Results Presentation was held at the Amakusa Civic Center. We had eleven presentations on stage, including a guest lecture by Dr. Nathan Carroll at Carter County Museum in Montana.

In the gym, poster presentations were given by over 50 groups. There were also two poster presentations by graduates, which attracted so many students. The students gave enthusiastic presentations about their research, showing models used in their experiments and using gestures.

For the students in AS class, this presentation was their debut as participants playing an active role. They were working so diligently in various areas of the Civic Center, such as at the reception desk, backstage, and in the gym as moderators, keeping a close eye on their surroundings. Although it was the first time for most of the students to give a presentation on stage, their magnificent presentations and easy-to-understand slides showed that they had been doing so much for today's presentation.

Thank you to all the guests and visitors who came to see the event and to those who viewed it online. The students' exploration will continue in the future. Please stay with us!

<研究発表:ステージ>

<カーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演>

<研究発表:ポスター>

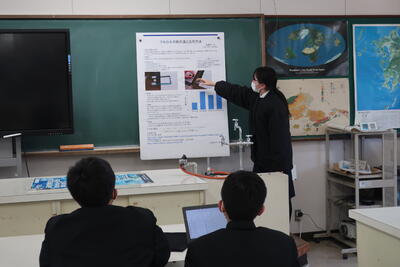

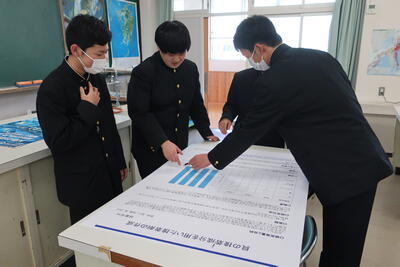

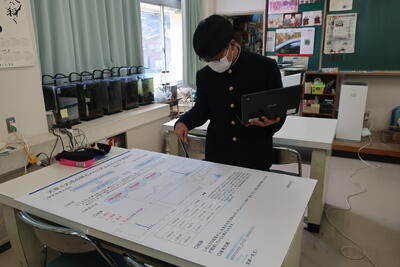

【ATⅠ】校内ポスター発表会 / Poster Presentation at School

本日のATⅠでは、1年間の研究に関するポスター発表を実施しました。10月の中間発表会以来ということもあり、担当以外の先生方に向けて発表する機会はなかなかないこともあり、生徒たちは少々緊張した面持ちです。

今回の発表は6分+質疑応答2分。生徒達は、これまでの実験や調査の結果について、ポスターを指し示したり、ジェスチャーを使ったりしながら、他の班に伝えようと頑張っていました。中には3分半ほどで発表が終わってしまう班もあり、その分長くなった質疑応答に一生懸命答えていました。核心をつく鋭い質問も多く出て、とても学びの多い発表会となりました。

Today, we had a poster presentation in ATⅠ. The students were a bit nervous because it has been a while since their last presentation in October.

Each group had a 6-minute presentation and a 2-minute Q&A session afterwards. The students tried their best to tell others about the results of their experiments and investigations so far, pointing to their posters and using gestures. Some of the groups finished their presentations so quickly, which required them to have a longer Q&A time. There were many questions that got to the heart of the matter, and the presentations became very informative.

【ASⅠ】ARP探究成果発表会に向けての発表練習

いよいよ来週火曜日に迫ったARP探究成果発表会に向けて、発表練習が行われていました。

練習は作成したポスターを使って行いました。

本番さながらの練習となるよう、質疑応答まで行いました。

鋭い質問も出て、答えられないこともあり、良い練習となったようです。

本番も頑張ります。

<発表練習の様子>

<練習前の打合せ・準備の様子>

【科学部】熊本県水産研究報告及び普及事例合同報告会に参加しました

科学部の卒業生が「熊本県水産研究報告及び普及事例合同報告会」に参加しました。

この会は県の水産センターが実施し、水産に関連する研究報告が行われます。

普段聞けない貴重な内容も発表中にあり、大変勉強になりました。

参加した卒業生4名は水産に関連する大学に進学する予定です。

(卒業しているので、スーツ姿でやってきました。新鮮です。)

この経験を4月からの大学生活に生かして欲しいと思います。

水産研究センターの方々ありがとうございました。

【AS・AT】SSH特別講演会 / SSH Special Lecture

本日、シンガポールの南洋理工大学(NTU)の佐藤裕崇教授をお招きして、SSH特別講演会を実施しました。佐藤教授は世界で初めて、昆虫とコンピュータを融合した「サイボーグ昆虫」を開発した方です。NTUの機会航空学科にて研究室を開かれ、災害現場で人命を救うために「サイボーグ昆虫」を応用されています。

講演では、他で開発されている「飛行ロボット」と比較して「サイボーグ昆虫」にどのような利点があるかをはじめ、研究の経緯や内容について詳しくご紹介いただきました。壁に直面しても諦めず、様々な工夫や試行錯誤を重ねることの意義を、実体験を基に分かりやすくお話しいただきました。

研究のお話に加えて、ご勤務されている南洋理工大学やシンガポールについてもご紹介いただきました。シンガポールの安全面や暮らしやすさに始まり、他国の災害時にも真っ先に救助に向かうほど「災害救助」が重視されていること、NTUの学生の学ぶ姿勢や、学生同士で刺激し合い、良い雰囲気で研究に打ち込んでいる姿などを伺い、シンガポールや海外の大学の様子が少し身近になった気がしました。また、英語を使えるようになることで自分の可能性を広げられること、必ずいる「批判する人」を気にすることはないということ、スーパースターではなく「Niche」を目指すことの意義などについてもお話しいただきました。

長時間の講演でしたが、生徒たちはそれぞれの進路希望と重ねあわせ、メモをとりながら真剣な眼差しで講演を聴いていました。文系・理系問わず、探究活動を行っている全ての生徒の学びとなり、将来につながる貴重な100分となったのではないかと思います。佐藤先生、本当にありがとうございました。

Today, we invited Professor Hirotaka Sato of Nanyang Technological University (NTU), Singapore, to deliver the SSH Special Lecture. Professor Sato is the world's first developer of "cyborg insects," a fusion of insects and computers, and has opened a laboratory at NTU, where he is applying "cyborg insects" to save lives at disaster sites.

In his lecture, he explained in detail the background and content of his research, including the advantages of "cyborg insects" compared to some flying robots being developed elsewhere. Based on his own research experience, he told students the significance of not giving up when faced with obstacles, and of making various innovations and trial-and-error attempts.

He also introduced us to Singapore and what NTU is like. He talked about how safe and comfortable it is to live there, and the importance the country places on disaster rescue, which he has devoted himself to. He also told us about the eagerness which NTU students have in learning. After listening to him, we felt Singapore and the students’ lives to be more familiar. Later in his lecture, he said that the capability of English can expand our possibilities. He also told us not to worry about the "naysayers," who always complain or object to what we do. In his words, we can aim for a “niche" rather than becoming a superstar.

Students were engaged in his unique and outstanding lecture, taking notes busily. It was an unforgettable 100 minutes for all students and us teachers, to learn and think about how to expand their own possibilities.

【科学部】環境DNA分析、始めました

科学部ホタル班は、自分たちが考案した保護施設を利用した保護活動に取り組んでいます。

次年度から天草各地に保護施設を設置する予定ですが、その効果の検証も重要な研究活動の一つです。

そこで環境DNA分析を行うことにしました。

本日は分析用の試料を採水しました。

今後、採水した水からDNAが取り出せるか実験し、検証の材料としていきます。

忙しくて大変ですが、一生懸命やっている生徒の姿から保護に対する思いが伝わってきました。

【科学部】佐藤教授(南洋理工大学)とのディスカッション

シンガポールの南洋理工大学で昆虫サイボーグを活用した人命救助の研究をされておられる佐藤教授と科学部がディスカッションを行いました。

科学部の研究発表に対して、熱く指導していただきました。

生徒たちはまだまだ自分の研究が不十分なことに気づき、ディスカッション後には改善策を考えていました。

今後の研究に生かしてくれると思います。

佐藤先生、ご多用な中ありがとうございました。

【ASⅡ】超集中(?)の2時間 / Two weeks to go!

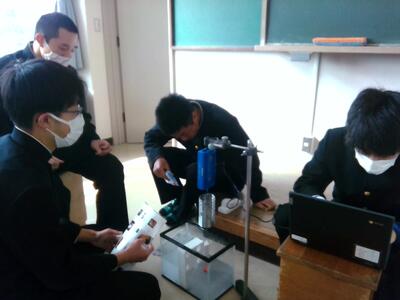

今日はARP探究成果発表会前の最後の授業時間ということで、どの班も1秒も無駄にしないよう、必死に研究を進めたりデータをまとめたりしています。英語の発表を控えている「化石班」は、助っ人William先生とディスカッションしながら、英語の発表スライドと原稿を手直ししています。「魚糞」班は、加熱していない魚糞を肥料にして育てているアマモの瓶中の水のPHを計測しているところです(今日のPHは8.2とのこと。今後、アルカリ化が進んでアマモが枯れていくという予想)。「走り」班はドローンを手に、これから外に飛び出します!

物理室にもうかがいしました。「テトラポッド」班は水槽を使って実験中です。青い装置は「力学台車」といい、バネの伸びで力を測り、計算で振れ幅(波の振幅)を求めるそうです。「ししおどし」班が制作中なのは「ししおどし3号(バネなしバージョン)」。ペットボトルの軌道を確認しながら、川での使用に耐えうるボディに仕上げていっています。両班とも楽しそうなこと!

先生方もあちこちの班で、生徒たちの研究に対して愛のある「つっこみ」をしています。化石班では、「コロニーの判定を80%にした、その数字の根拠は?」との指摘。魚糞班では、「アルカリ化の原因を魚糞と特定する根拠は? アマモは、どの部分から、どのように枯れていく?」という問いかけ。「何となく」や「多分これくらい」のような「感覚」で研究を進めてしまうと、より説得力のある考察から遠ざかってしまいかねません。なぜこの方法で実験をするのか? 対照実験は必要ないのか? その結論に至る根拠はどこにあるのか? 他の可能性はないのか? 数値を集めようと必死になるあまり大切なことを見落としていないか、時に立ち止まって考えることも大事なのかもしれませんね。

さぁ、3月になりました。ASⅡのみんなが主役の成果発表会まで約2週間。今週は高校入試期間となり、登校して研究を進めることが難しくなってきます。各班、工夫が必要そうですね! この2週間を最大限活用して発表会を成功させましょう!!

Today is the last ASⅡ class period before the ARP presentation, and all the groups are working so hard to compile their research and data. The "Fossil Group," which is preparing to give a presentation in English, is discussing and editing their English presentation slides and manuscript with William-sensei. The "Fish Manure" group is measuring the PH of the water in the eelgrass jars. They are growing eelgrass using unheated fish waste as fertilizer, and expecting that the water will become more alkalized and the eelgrass will die off in the future. The "Arm Swingers" are about to head outside, drone in hand!

We also visited the physics room to see two groups. The "Tetrapod" group is doing experiments in a water tank. They’re using a blue cart which measures the force by the extension of the spring and calculates the amplitude of the swing (amplitude of the wave). The "Electromagnetic Induction" group is currently working on the "No.3 Shishi-Oshi (version without spring). While checking the trajectory of the PET bottles, they are working on a body that can withstand use in the river. Both groups seemed to be having fun!

Teachers are also helping the students by asking some questions. In the fossil group, one teacher asked, "You gave 80% for the colony, but where is the proof?" The fish manure group was asked, "What is the basis for identifying fish feces as the cause of alkalinization? Which part of the eelgrass dies first and how?"

If we proceed with our research based on feelings without clear reasons or proof, we may be getting away from more convincing considerations. Why are we conducting the experiment in this way? Don’t we need some control experiments? What is the basis for reaching this conclusion? Are there any other possibilities? Even when we are in a rush, we may need to stop and think once in a while to see whether or not we have overlooked something important.

It’s already March, and we are about two weeks away from the ARP presentation. Since there will be high school entrance examinations this week, it is hard for them to come to school to conduct their research. Let's make the most of these two weeks and make the presentation a success!

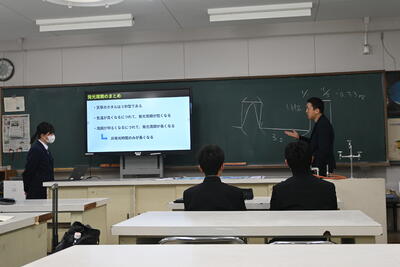

【ASⅠ】プレゼンテーション講演会

2月27日(火)、生徒のプレゼンテーション能力の向上を目的として、

プレゼンテーション講演会が開催されました。

講師に日本マイクロソフト株式会社業務執行役員・エバンジェリストの西脇資哲様を迎え、

「プレゼンテーションの極意」と題してご講演をいただきました。

人生においてプレゼンテーションがいかに重要か、どのように見せれば効果的なプレゼンテーションになるか、など

多くのことを学ばせていただきました。

質疑応答の時間には生徒の質問が途切れることなく続き、さらに多くの知見を得ることができました。

今回の講演会で学んだことを、3月のARP探究成果発表会のみならず、今後の人生においても活かしていきたいですね。

【ASⅡ】ARP探究成果発表会に向けて&研究の続き

2月22日(木)6,7限目のASⅡです。

ARP探究成果発表会が間近に迫っています!

速度を出すために効果的な走るフォームの研究をしている班は、自分たちで撮った動画を分析して、研究結果をまとめていました。

ポスターを完成させた班は、発表会で使う原稿を作り、読む練習をしていました。

多くの班の生徒が実験器具を持って、研究活動に励んでいる姿が見られました。

発表会に向けて最後の追い上げの機会です、頑張りましょう!!

The day of the presentation is coming, and students are busy working on their studies.

In one group, which tries to get to know the best movement of a runner to run the fastest, all three of the members are watching a movie of their experiment.

They are planning to analyze the result of the experiment later, and add the date they got it on their poster.

Students in another group are making the draft of their presentation and are practicing reading it.

I was moved by their hard work to get as much of a good result on their experiments as possible.

I hope they will have a wonderful performance on their presentation.

【ATⅠ】今年度最後の本評価でした / The last evaluation interview this semester

本日のATⅠでは、C1(数値データを処理する)の本評価を行いました。この評価では、これまでの実験や調査でどのような数値データを取ってきたか、また、そのデータの考察を文章にまとめたり、グラフなどで分かりやすくまとめることができるかを評価します。生徒達はやや緊張した面持ちで担当者との面接に臨んでいました。

評価が終わった生徒から別室に集合し、各班でポスター完成に向けてディスカッションをしたり、グラフなどを入れる作業をしていました。

ポスターの第一次提出は3月4日(月)となっています。3月14日(木)の「ミニ発表会」は、今年度の研究をまとめ、班員以外の人に説明したり、アドバイスをもらったりできる、貴重な機会となると思います。時間は限られていますが、協力しながら見やすく、分かりやすいポスターに仕上げていってください。

In today's AT I, we conducted the C1 assessment: Processing Numerical Data. In this assessment, students are evaluated on what kind of numerical data they have obtained in previous experiments and surveys, and whether they can summarize their discussion of the data through writing and graphs. The students looked somewhat nervous going into the interview with the teacher in charge.

After the evaluation, the students regrouped to discuss and include graphs and other information in order to finish up their posters. They have only one more ATⅠ class to go before the deadline.

Their "mini presentation" on March 14 will be a valuable opportunity to summarize what they have done throughout the year, explain it to people outside the group and receive some advice. We cannot wait to see what their posters will be like. Keep up the good work!

【ASⅡ】時間との戦い / Against the clock

研究成果発表会まで約1か月となりました。限られた時間の中で可能な限りデータを追加しようと、どの班も実験などに必死な様子です。実験や調査結果の考察をするには、「信頼できる」かつ「ある程度の数の」データを集めることが必要です。さて、あと1か月で必要なデータを揃えることはできるのでしょうか? 時間との戦いです!

とはいえ、色々な道具を駆使して実験を行っているみなさんは、いつ見ても楽しそうです。イシクラゲの細胞を観察したり、発電量を調べたり、ドローンを飛ばしたり! 研究は一日にしてならず。仮説の検証に向けて、一歩一歩進んでいくしかありません。みんなの「コツコツ」の集大成を3月の発表会で多くの方々に見てもらえますように!

Students have about a month to go before the presentation at Amakusa Civic Center. All the groups have been working hard to add as much data as possible in the limited time, and they are struggling with their experiments and other activities. In order to discuss the results of experiments and surveys, it is necessary to collect a “sufficient” amount of "reliable" data. Now, will they be able to gather the necessary data in just one month? It is a race against the clock!

Although many of them are in a big hurry to collect more data, it is always fun to see everyone conducting experiments using a variety of tools. We can see a group observing the cells of a kind of cyanobacterium, another checking the amount of electricity generated, and another flying a drone outside. Needless to say, research is not done in a day - they have to go step by step to verify their hypotheses. We hope that many people will come and see the fruits of our labor at the presentation in March!

【ATⅠ】ポスターできるかな? / Poster Time!

本日のATⅠでは、3月14日に予定しているミニ「探究成果発表会」に向けて、各班で発表のためのポスター制作が始まりました。ポスターを作るのは昨年度の発表会以来となる生徒たち。10月に作った研究計画書を基に、その後の実験や調査で分かったことをグラフや表にしたり、考察をまとめていかなければなりません。データ数が足りないことに気づき、追加の調査(アンケート)を計画したり、そもそも仮説ができるのかについて班で話し合ったり、発表まであまり準備の時間が取れないこともあり、どの班も急ピッチでポスター作成に取り組んでいました。

ATⅠでは2年生4クラスの生徒が26の班に分かれてグループ研究を行っています。生徒たちは文・理問わずそれぞれの興味・関心に沿って研究テーマを選定しており、科学系や物理系の研究もあれば、観光や地域振興など、社会系のテーマで研究を進めている班もあります。週1時間と決して多い時間ではありませんが、各班計画的に研究を進めており、研究の完成と地域や世界への提言をするところまで2年間じっくり研究を行うこととなっています。

さて、ミニ発表会まで1ヶ月。他のグループの生徒たちや先生方にこれまでの研究の成果を分かりやすく伝えることはできるでしょうか。各班、担当の先生方の助言を活かしながら、がんばってください。

Today in AT I, each group began making posters for their presentations in preparation for the mini "Exploratory Results Presentation" scheduled for March 14. The students, who have not made posters since last year's presentation, must create graphs and tables based on the research proposal they made in October, and summarize their findings from the subsequent experiments and investigations. They realized that they did not have enough data, so they had to plan additional surveys (questionnaires), discuss whether they could formulate a hypothesis in the first place, and work on their posters at a rapid pace, as there was not much time for preparation before their presentations.

In ATi I, students in the four second-year classes are divided into 26 groups for group research. Students choose their research themes based on their interests, both in the humanities and the sciences. Some research is in the sciences or physics, while others are working on social themes such as tourism or regional development. Although one hour per week is not a lot of time, each group is systematically working on their research, and they will spend two years carefully completing their research and making recommendations to the local community and the world.

Now, we have one month until the mini presentation. Will they be able to present the results of their research to the other groups of students and teachers in an easy-to-understand manner? Each group should do their best, making use of the advice of their teachers.

【科学部】魚糞を活用したアマモ肥料の開発

魚糞を利用したアマモ肥料の開発が続いています。

現在はアマモの生育状況を測るためにクロロフィル測定器を使っています。

このクロロフィル測定器は水温によって誤差が生じる場合があります。

本日はその補正のために、サーモカメラを使ってアマモの温度等を測定していました。

上手く補正は出来るのでしょうか?今後が楽しみです。

【科学部】天草ゲンジボタルのDNA分析を進めています

ホタル班の3人が天草ゲンジボタルのDNA分析を進めています。

少し悪戦苦闘中ですが、少しずつ進めています。

今年度中には結果を報告できると思います。

続報を御期待下さい。

【ASⅡ】本評価を行いました / An Evaluation Day

本日はB2(数値データを収集する)、C1(数値データを処理する)、D4(D4:英語を活用する)の本評価でした。生徒は地学室で各自自己評価をシートに記入した後、一人ひとり別室で担当者との本評価に臨みます。生徒のみなさんは、これまでに行ってきた実験やその結果、海外研修代替研修などでどのように英語を活用することができたか等、時にはジェスチャーも交えつつ、一生懸命自分の言葉で説明しようと頑張っていました。

さて、本評価が終わった生徒から地学室に戻って研究の続きです。研究が進むごとに「インスタ映え」しそうな機器や手作り実験器具があちらこちらで見られるようになってきて、これぞAS!といった風景になっています。週に2時間、自分の好きなことを突き詰めることに授業時間を使えるなんて、なんて贅沢なんでしょうね。(と、大人になった私たちは思います。生徒はどうでしょう?) さて、各班の様子を見てみると、データをもう少し増やすために実験を重ねたり、検証のための追加実験を行うなどしながら、3月19日のAPR探究成果発表会に向けて準備を進めているようです。これまで順調に研究を進めてきているように見えた班がちょっと足踏みしていたり、熱心にディスカッションしていたり、急ピッチで実験を進めていたりなど、各班様々に頑張っています。

発表会では大学の先生方や外部機関の方々、本校を卒業して研究を続けている大学生など、学校外の研究者に研究を見ていただいたり、助言をいただいたりする機会もあります。発表・運営とも、2年ASクラスが主役となり、学校全体を引っ張っていく大事な発表会です。残された1ヶ月強の時間で、各班協力しながらしっかり準備を進めてほしいと思います。

Today was the main evaluation for B2 (Collecting Numerical Data), C1 (Processing Numerical Data), and D4 (D4: Using English). After filling out their own self-assessment sheets in the Earth Science room, each student went to a separate room for the interview with their supervisor. The students tried their best to explain in their own words, sometimes with gestures, about the experiments they had conducted so far and their results, and how they used English in the JICA study tour.

Now, after this evaluation, the students came back to continue their research. As the research progressed, various equipment and handmade experimental apparatuses were utilized here and there. What a luxury to be able to spend two hours a week of class time on figuring out what they love to do! The students are preparing for the APR (Amakusa Research Process) Presentation on March 19 by conducting additional experiments to add a little more data and to verify their findings. Some groups that had seemed to be making good progress until now are at a standstill, some are having heated discussions, and others are trying hard to obtain some more data.

At their presentation in March, students will have the opportunity to share what they have found with some university professors, researchers, and undergraduate students - those who they do not always have the opportunity to meet. These students’ AS class will play a leading role in both the presentation and management of the day. We hope that each group tries their best in every class so that they can make their presentations successful in March!

【SSH】SSH職員研修 ~結果と考察の指導について~

本日の午後、SSH職員研修が行われました。今年度最終回である今回の研修では、研究主任より研究結果と考察の指導のポイントについての講義があった後、グループに分かれて実際の指導について考えました。

生徒達はASやATの研究を進める中で実験や調査を複数回実施し、集めたデータを分析して考察を行っています。年々、データの集め方や見せ方が上達している一方、結果と考察が混在していたり、根拠が薄く推測の域を出ない考察も多いことが課題となっています。今回の職員研修では、実際の研究ポスターを見ながら、より良い考察を行うための追加実験や先行研究の活用について「生徒」と「指導者」に分かれてロールプレイを行いました。それぞれの立場から、対象や条件を変えた調査に関する提案や、仮説と結果が異なる場合の検証方法等、様々なアイデアや意見が出て、活発な話し合いをすることができました。

3月にはARP探究成果発表会が予定されています。限られた時間ではありますが、授業内外で生徒と対話を重ね、よりよい考察につなげられるように私たち職員も指導を工夫していきたいと思います。

【ASⅠ】分野別発表会

1月30日(火)、1年生のASⅠにおいて分野別予選会を行いました。

分野別予選会とは、3月に行われるARP探究成果発表会で、各分野から代表発表をする班を選出するための予選会です。

今年度は6分野に分かれてスライド発表を行い、これまでの研究の成果を発表しました。

生徒たちは役割分担をして発表を行い、中には目を見張るような研究成果を披露する班もありました。

この予選会から6つの班が3月にステージ上で発表を行い、その他の班は体育館でポスター発表を行う予定です。

3月のARP探究成果発表会にご期待ください。