新着情報

【ASⅡ・Ⅲ】発表会までのカウントダウン...! / ONLY Two Weeks to Go!

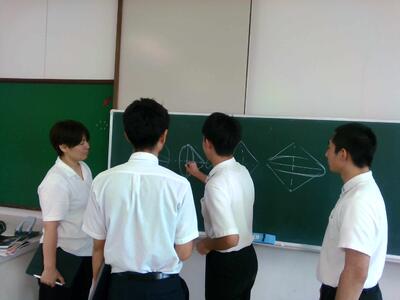

ASⅢが主役のARP探究成果発表会まで、とうとう2週間となりました。この発表会ではASⅢ(3年生ASクラス)の8グループがステージ発表、4グループがポスター発表を行うほか、進行や受付も含めた運営を2、3年のASクラスの生徒が担います。また、2年生のASクラスも3年生に混じって体育館での研究計画書の発表が予定されています。ASクラスに入ってから、初のプレゼンですね。

本日の授業では、2年生は研究計画書の完成を目指して担当の先生や班員とのディスカッションを重ねている様子です。3年生はポスターやスライドを作成する班、最後まで実験で数値をとろうとしている班、それぞれ思い思いに(必死に?)1時間を過ごしています。泣いても笑っても、残された時間はあと2週間。ASクラスのパワーの見せどころです!

We are now just two weeks away from the ARP Presentation, in which AS III will play a leading role. The conference, along with the MC and reception duties, will be run by the AS students. Eight groups from AS III will give stage presentations and four groups will give poster presentations at the conference. The 2nd-grader AS class will also join the 3rd graders ATⅡclass in presenting their research plans in the gymnasium; this will be their first presentation since joining the AS class!

In today's class, the 2nd graders are having discussions with their teachers and group members in order to complete their research plans, while the 3rd-graders are making posters and slides, as well as trying to obtain numerical values from their experiments. Everyone spent the time in their own way. Like it or not, there are only two weeks left before the big days. Keep up your great work!

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2024)に向けて

いよいよ来月11日に迫った環境シンポジウム(アマプロ2024)の準備が進んでいます。

本日は会場である天草市複合施設ここらすの下見を行いました。

昨年度までの市民センターと異なるため、「講演をどこで行うか。」、「体験会場はどこにするか。」などを実行委員長を中心に話し合っていました。

ポスター完成しました!

【ASⅢ】「プロモーションビデオ」作成中! / Making a AS Promotional Video

ASⅡ・Ⅲでは、1年生や中学生にASクラスのことをよく知ってもらうために、ASクラスのプロモーションビデオを制作することにしました。端的に言うと、AS(天草サイエンス)クラスとは、天草高校の2年次から選択できる理系の探究クラスで、研究や研修など、授業内外でより多くの探究活動を行うことができるクラスです。昨日は2年生、本日は3年生の動画撮影を行っています。写真は、リハーサル中の生徒の様子です。撮影中に思わぬハプニングもあり、何とテイク4まで撮りました。ASクラスに入って研究の楽しさに目覚めはじめた2年生、これまで校内外で様々な経験を積んで、一回りも二回りも大きくなった3年生。ASクラスみんなの思いがつまったビデオになりそうです。

このAS紹介ビデオのお披露目は7月2日の1年生進路講演会の日になりそうです(これから編集をがんばります...!)。この動画で、多くのみなさんにASの魅力が伝わりますように!!

We have been making a promotional video of the AS, or Amakusa Science classes, so that many people can learn about us. (By the way, AS class is where you can do a lot of Scientific research and have precious studying experiences in and out of classes). Yesterday we filmed the 2nd graders, and today the 3rd graders. The photos above show the students during the rehearsal. The students had a lot to say, and we shot up to “Take 4”! This AS introduction video will be shown on July 2, the day of the first-year students' career path lecture. We are working hard on the editing! We hope that this video will help many people understand our AS classes more.

【SSH】第2回SSH職員研修「探究型授業における教科間連携について」

定期考査前の研修日課となった本日午後、第2回SSH職員研修を行いました。今回の研修では今年度の探究型授業についてと探究型授業における教科間連携についての説明及びワークショップがありました。週1回、各教科の代表者が集まって開いている「授業担当者会」では、指導方法を共通化した探究型授業における教科間連携についての協議を進めています。本日の研修では、今年度実施を進める「インプット」と「アウトプット」を活用した連携について説明がありました。

研修では、探究型授業における実践報告もありました。英語科からの報告では、多くの教科で行われているグラフの読み取りという「インプット(活用)」活動を、英語での読み取りに活かすという、インプットを活用した教科間連携の事例紹介がありました。更に、教科書以外の資料等から引用、あるいは自分で作成した英語のグラフについて、英語でプレゼンテーション発表及び質疑応答を行う、アウトプット(習得)の場面での事例紹介もありました。

その後のワークショップでは、各教科で実施している探究型授業や、どのように教科間連携を進めていきたいかについての協議を行いました。「内容」をベースとした連携は思いつきやすいが、「資質・能力」をベースとした連携に関しては、各教科の探求場面で用いている方法や伸ばそうとしている力が分からなければ連携が難しいという意見もありました。そのため、教科間連携を見据えて日頃からお互いの授業や伸ばそうとしている資質・能力についての情報交換を行っていくとよいのではという意見が出ました。また、年2回設定している公開授業週間に、研究授業をはじめとした他教科の授業を積極的に参観し、他教科の実践を学ぶことで、連携のヒントが見つかるのではという意見も出ていました。

天草高校全ての教科で実践している探究型授業。これからも、生徒のより良い学びを目指して、私たち職員もスキルアップを続けていきます!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座④先行研究調査について

本日は探究スキルアップ講座の第4回目が実施されました!

本日のテーマは「先行研究」について学ぶというものでした。

「リサーチクエスチョンに関連した先行研究を調査できる」ことを目標に据えて、まずはじめに、SSH研究部主任の宮﨑先生より研究論文を探せるサイトや研究論文を探す際の留意点について講義していただきました。

その後、実際に研究論文を読んでみて、「タイトル」や「発行年」、「著者」などの基本情報や研究論文の問い(研究で明らかにしようとしていること)や研究論文の結論(研究によって明らかになったこと)をワークシートにまとめる作業に取り組みました。今後、本格的に研究活動に取り組む際には今回学んだノウハウを活かして、自分の研究に繋げられるように研究論文を調べ、記録を残していくことの重要性を感じることができたようです。

最後に、自分が興味や関心を持っている言葉をキーワードにして自ら関連する論文を検索し、その論文から必要な情報を読み取る活動に取り組みました。研究論文は専門的な用語等も多く用いられ、内容を読み解くことに苦戦する姿も見られましたが、質の高い先行研究こそが質の高い探究活動につながることを意識して今後の活動に繋げていってもらえたらと思います!

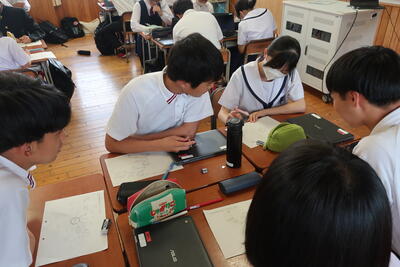

【ATⅡ】本評価を実施しました / An Evaluation Interview Day

本日はいよいよ本評価の日。生徒たちはそれぞれの評価シートに記述での回答を行った後、別室で担当者から面談形式の本評価を受けます。今回の評価項目はC2「考察し結論を導く」。探究活動も3年目とあって、評価の内容も少しずつ難しくなってきています。担当者と1対1で質疑応答するため、どの生徒も少し緊張した面持ちです。探究活動ではクロームを駆使して情報を集めたり、まとめたりしている生徒達ですが、面談中はクロームはもちろん、何も参照することができません。それぞれ、これまでの研究を思い出しながら、他者とどのような協議を行ってきたか、新しい仮説をどのように設定・検証したか等、自分の言葉で丁寧に説明をしていました。

さて、今日はARP探究成果発表会のスライド・ポスターの1次提出締切日にもなっています。特にスライド発表班は1からスライドを作るので大変ですが、どの班も少ない時間を有効利用して頑張っています! 7月の発表会でこれまでの探究成果をしっかり伝えられるよう、担当者とのディスカッションを重ね、より良い発表資料に仕上げていってください!

An evaluation has come! After completing their evaluation sheets, each student is interviewed by their supervisor in a separate room for the main evaluation. The evaluation this time is called “C2,” which evaluates if the students have considered things well in their research and drew proper conclusions. As this is the third year of the inquiry activity, the evaluation is becoming a little more difficult. The students all looked a little nervous in the interview. In class, students are almost always using their chromebooks to gather and summarize information, but during the interview, of course, they are unable to refer to chrome or anything else. Each student was recalling their previous research and carefully explaining in their own words how they had discussed with others, how they had set up and tested new hypotheses, and so on.

Today is also the deadline for the first submission of the slides and posters for the ARP Inquiry Results Presentation. The slide presentation groups in particular need lots of work in creating their slides from scratch, but all groups, including poster presentation groups are trying their best. Students, please keep discussing with other students or teachers to make your slides or posters even better so that you can convey the results of your research at the presentation in July.

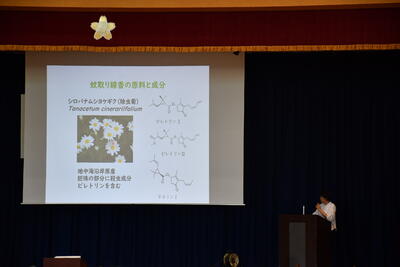

【AS・AT】SSH特別講演会 / SSH Special Lecture

本日のSSH特別講演会では、熊本大学薬学部の和田美貴代特任准教授をお迎えして「植物がつくる毒と薬;植物二次代謝産物」という演題でお話しいただきました。和田先生は天草高校卒業後進学され、7年間の製薬会社ご勤務の後、植物生態学、植生学、地生態学の分野に転向され、薬学と植物学の知識を活かして世界の薬用植物についての研究を行っておられる先生です。

今日の講演は、植物が虫に食べられたときに様々な「二次代謝産物」を出すことで自己防衛を行ったり、他の植物や微生物、動物とのコミュニケーションをとっているという興味深い話から始まりました。その後、植物の「毒」の利用について、除虫菊を原料に用いた蚊取り線香やニコチンが含まれるタバコ、カフェインを含むコーヒー、防虫剤として広く用いられている樟脳などを例に挙げてお話しいただきました。

後半では、二次代謝産物の薬用利用として、動物や人間が古くから傷や病気の治療に様々な植物を活用してきたことをお話しいただきました。抗がん剤や消炎剤など、医薬品の多くが天然物に由来していること、つまり、植物の二次代謝産物が私たちの暮らしを支えてくれていることについて分かりやすく説明をしていただきました。

天草高校には久々に来られたとのこと、在学中の思い出もお話しいただきました。色々な学びを経て、現在研究者として活躍されているご自身の経験から、「今決めた進路が一生続くわけではない。働き始めて、やりたいことに応じて柔軟に進路変更をしていってもよいのだ」という、後輩へのアドバイスもいただきました。

最後に、生徒を代表して2年生の石津さんより、「講演を聴いて、身近にこのように様々な可能性を秘めた植物が多くあることに気づかされました。これから、有機栽培などについての研究を意欲的に行っていきたいです。」との謝辞がありました。今回の講演会は、私たちが植物の持つ様々な力について知り、ASやATの研究のヒントを得ることができただけではなく、将来の進路についても考える貴重な時間となりました。和田先生、素敵なお話を本当にありがとうございました。是非、またいつか天草高校にお越しください!

【ASⅡ】「運命の」論文探し!? / For “Fateful Encounter” with Papers

研究したいテーマが決まりつつあるASⅡの生徒たち。それぞれの班で色々とアイデアを出し合ったり、先生方とのディスカッションを進めてきましたが、そろそろ自分たちだけのアイデアだけで計画を立てるのに限界を感じてきた様子です。そこで今日のASでは、自分たちがやりたい研究の現状を知るために、「論文探し」の時間をとることにしました。

まず、SSH研究主任の宮﨑先生から、生徒もよく論文検索に活用する電子ジャーナルプラットフォーム「J-STAGE」での論文検索のヒントを教えていただきました。論文を「ヒット率」ではなく「発行日」で並び替えたり、あまりに古いものは除外したりするといった具体的な検索方法や、論文の中の参考文献を参照し、更に他の論文や資料を探したりという、検索のヒントを教えていただきました。生徒たちは、早速教わった方法を用いて、より自分たちの研究に関連の深い論文を検索していました。

論文の調べ方・活用の仕方は、その後の研究の質に大きな影響を与えます。研究がはじまって間もないこの段階でしっかりと論文を読みこむことにより、今後の研究活動はより充実したものになることでしょう。ひらめきは大切、でも、研究が思い込みや行き当たりばったりにならないよう、しっかりとした下調べもまた大切です! 専門家が書いたボリュームのある論文を読むのは、高校生にとってなかなか根気のいる作業かもしれません。それでも、今後の研究を左右する論文と出会えるよう、検索の仕方も工夫しながら、あきらめず1つ1つ論文にあたっていきましょう!

In AS II, each group has been coming up with various ideas and discussing them with their teachers, but students are beginning to feel that it’s getting harder to make plans based only on their own ideas. As such, it was decided what the students should do in today’s class, which is "searching for papers." This is to find out what is known and what is not, in order to understand the current status of the research they want to do.

Mr. Miyazaki, the SSH Research Director, gave them some tips on how to search for papers on the electronic journal platform called "J-STAGE." He gave them specific search tips, such as sorting by "publication date" instead of "hit rate," excluding too old articles, and searching for other articles and materials from the references in the articles. The students were trying to use these methods so that they could search for papers that were more relevant to their research.

Researching good quality papers will surely have a great impact on the quality of subsequent research. By reading papers carefully at this early stage of research, future research activities will be more fulfilling. Inspiration is important, but it is also important to do thorough preliminary research to ensure that our research does not become conjectural or haphazard! Reading voluminous papers written by experts may be quite time-taking and a hard task for high school students. Even so, by searching through papers one by one, without giving up, the students can come across papers that will lead you to better research in the future. Never give up!

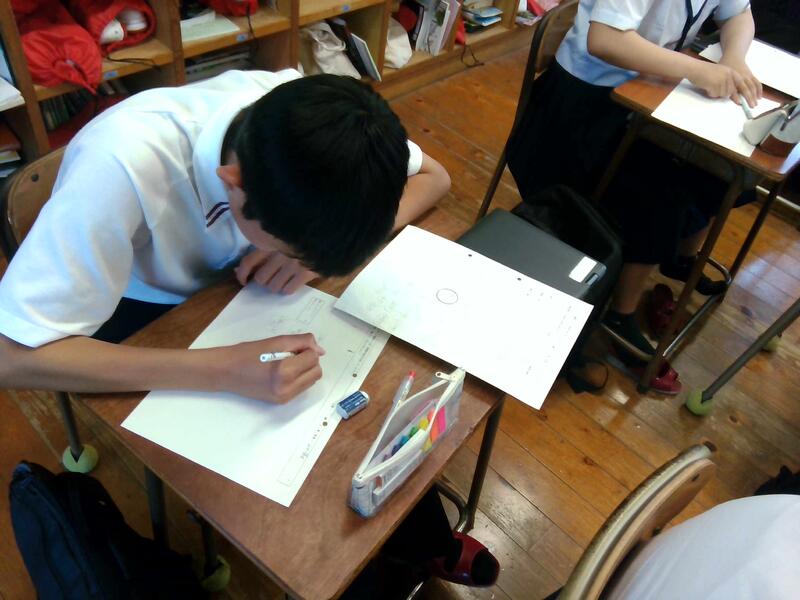

【ASⅠ】探究スキルアップ講座③課題の設定方法について

本日は探究スキルアップ講座の第3回目が実施されました!

本日のテーマは「課題の設定方法」について学ぶというものでした。

「素朴な疑問から研究課題(リサーチクエスチョン)をつくることができる」ことを目標に据えて、まずはじめに、SSH研究部主任の宮﨑先生より素朴な疑問から研究課題をつくる方法について講義していただきました。その後、研究課題をつくるためのワークに取り組みました。今回は「ロジックツリー」の作成に挑戦しました。「〇〇の〇〇を明らかにしたい!」という自らが明らかにしたいことを出発点として、それを明らかにするために取りうる方法を書き出していって、更にその詳細な手法等について書き連ねていくという活動に各生徒が悩みながらも真剣に向き合ってくれました。最後に各自が作成したロジックツリーを他の生徒と共有し、改善を加えていく中で、より深い探究に繋げていける研究課題を設定するうえで重要なことに目を向けることが出来たようでした。

【ASⅢ】実験日和! / A Great Day for Experiments

梅雨入りしたはずが意外と雨が少なく、天草では綺麗な青空が広がっています。今日のASでは実験を頑張っている班が多く見られました。ASの授業中は、指導担当、兼、取材担当の私(=SSH研究部員)がいつも教室をうろうろし ています。生徒たちはカメラを向けられても全く動じないばかりか、最近は「先生、シャッターチャンス!」と言って、インスタ映え(?)しそうな活動の場面に私を呼んでくれるようになりました。

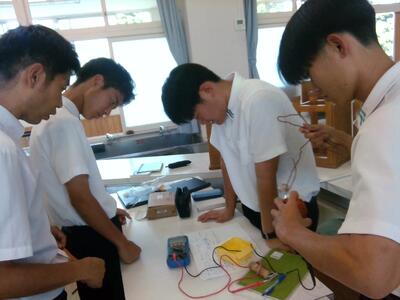

さて、写真はそんなこんなで実験真っ最中の生徒たちです。最近ずっとレゴで遊んでいた、もとい、レゴを活用して波の減衰についての実験を計画していた「テトラポッド班」は、ついにレゴ&3Dプリンターで作ったオリジナルの壁を使って、実験を行っています。「イシクラゲ班」は、シャーレにイシクラゲと様々な液体(川の水、洗剤、入浴剤まで!)を入れてせっせと実験中。(それにしても、イシクラゲって佃煮にしたら美味しそう...ですよね?)それから「電磁誘導班」は筋トレのように「1,2,3...」と数えながらコイルを何百回も巻き、発電の実験を行っていました。

これらの実験を含めた研究成果は、7月18日の探究成果発表会で御覧いただくことができます。ステージ発表はオンラインでも視聴可能ですので、是非予定に入れていただけると有難いです。

ARP探究成果最終発表会の詳細はこちらです↓

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/SSHpresentation

レゴで実験!「テトラポッド」班 おいしそう(?)な「イシクラゲ」班

コイルで筋トレ(?!)「電磁誘導」班

They say the rainy season has already begun, but surprisingly we have the beautiful blue skies again here in Amakusa. Today in ASⅢ, many groups are working hard on their experiments. During these AS classes, I, who is in charge of teaching and reporting AS, always wander around the classroom with a camera. Now, having gotten used to having me take their pictures, almost no students pay special attention to me when I go close to them and take some photos. In fact, Nowadays they even call me, saying "Come over to get a perfect photo, Ms.!”

The photos above are of the students doing some experiments. The "Tetrapod Group," which has been planning an experiment on wave attenuation using LEGO, is finally conducting an experiment using their original walls made with LEGO & a 3D printer. The experiment "Nostoc Commune Group" is doing almost looks like cooking! “Nostoc Commune,” sometimes called “Star jelly” or “Mare’s eggs”, looks like the seaweed we eat in miso soup. The students are soaking their “jellies” with various liquids (river water, detergent, even bath salts!) in petri dishes. The "Electromagnetic Induction group" is counting numbers along with their rolling of coils, as if they were doing muscle training. Of course they are not doing this to build muscles, but it is part of their power generation experiments.

The results of their research, including these experiments, will be presented at their ARP (Amataka Research Process) Presentations on July 18. The stage presentation will also be available online, so we hope you will make plans to attend.

For more information on the ARP Presentations, please click here↓

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/sshtop/SSHpresentation

【科学部】くまもと環境賞を受賞しました

科学部ホタル班が、第33回くまもと環境賞にて「くまもと自然共生賞」を受賞しました。

受賞研究は、ホタルの発光周期の変化から考案した保護方法についての研究です。

本日表彰式が県庁で行われ、ホタル班から代表2名が参加しました。

式では、表彰状授与の後、竹内副知事から今後も環境保全の取組を受け継いでいって欲しいとの祝辞がありました。

今後も代を重ね、ホタル保護に努めていきたいと思います。

【科学部】アマモ調査(令和6年6月)

本年度のアマモ調査は雨続きで行えていませんでした。

本日ようやく第1回の調査を行いました。

水温が上がってきたためか、茶色くなって枯れているアマモが目立ちました。

しかし、一部には青々としたものも見られました。

今年度も調査を続け、生育状況を観察していきます。

【科学部】クラゲの新規研究を行っています

科学部1年生女子3名がクラゲについての新規研究を始めました。

本日は、研究の一環としてミズクラゲを捕獲してきました。

先ずは飼育を行い、行動観察を行います。

観察結果から課題を見い出し、研究につなげていきます。

【ASⅡ・Ⅲ】学年を越えて / Working Together

先週、ASⅡ・Ⅲが学年を越えて同じ教室内での活動をはじめて、1週間が経ちました。さて、合同2回目の今日の様子はどうでしょうか。早速7時間目のASの授業を覗いてみましょう。

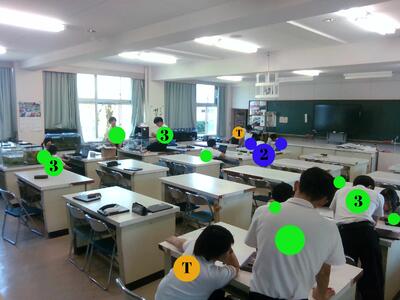

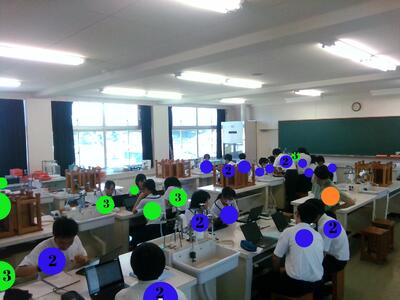

下の3つの写真は左から地学教室、物理教室、それから化学実験室の様子です。今回は2,3年生の分布が分かるようにざっくり色分けしてみました。黄緑が3年生、青が2年生、そしてオレンジ色が指導担当者です。グループの規模は様々ですが(2年生は2つのグループが一緒に座っているところもあります)。同じ教室で楽しく活動している様子が見ていただけると思います!

このような活動形態になってまだ2週目ですが、場所によってはどれが何年生か見分けがつかないくらい、溶け込んで(?)いるところもあります! これから2年生の研究が進むにつれて、きっと3年生は困ったときの道しるべとなってくれることでしょう。なかなか自分から話しかけるのが苦手な2年生も、わたしたちスタッフがサポートしますので、心配はいりません。学年を越えてみんなで「協働」していきましょう!

It has been a week since students in AS II and III started working in the same classroom. How are they doing? Let's take a quick peek into the classrooms.

The three pictures below show, from left to right, the Earth Science classroom, the Physics classroom, and the Chemistry lab during AS class in the seventh period today. The 3rd graders are shown in light green, the 2nd graders in blue, and orange are their teachers. Now you can see how they are in the same classroom.

This is only the second week with this environment change, but students of different grades blend in so well in some places, that it is sometimes hard to tell which one is which! As the second-year students' research progresses, the third-year students will surely be able to help guide the younger students when they need help. Even if you are rather shy, don't worry, as we teachers are always here for you to support. Let's all enjoy working together in class!

【ASⅡ・Ⅲ】よく遊び、よく学べ / ”All work and no play makes Jack a dull boy. ”

英語のことわざに、” All work and no play makes Jack a dull boy. “というものがあります。直訳すると、「仕事ばかりで遊ばないジャックは、退屈な少年になる」。日本語の「よく学び、よく遊べ」ということわざに相当するとも言われるこのことわざにちなんで、今日はよく遊んでいる(!?)様子の、ASⅡ・ASⅢの4つ班にスポットを当ててみました!!

最初に目に留まったのは、物理室で活動している3年生の「テトラポッド班」。この班は先週も楽しそうにレゴで遊んで(?)いて、気になっていました。高校生が、なぜ授業中にレゴで遊んでいるのか?? 実は、この班は名前の通り、「テトラポッド」と波の関係を調べています。レゴで作っていたのは、「空隙率(すきま)」の異なる壁。この壁を利用して、波の減衰との関係を実験するのだそうです。

次に訪れた地学室で見つけたのは、車と信号の絵の「お絵かき」をしている班。この2年生の「プログラミング班」で今考えているのは、AIの画像解析などを利用して、信号の赤・青の切り替えをより効率的にする方法なんだそうです。ということは、今後は「渋滞で仕事に遅刻」という状況もなくなるかもしれませんね!! この研究、期待できそうです...!

同じ教室で、「水遊び」している生徒たちも発見! この、3年生の「メタンガス班」は、2名と少人数の班で、とても仲良しで有名(?)です。今日は、水上置換法(久々に聞きました!)で、メタンガスを別容器に移し、これからガスの濃度を調べるとのこと。がんばって!

最後に、科学室で発見したのは、ガスバーナーでカッターをあぶっている生徒たち。彼ら、3年生の「音班」がやっているのは、決して「火遊び」ではなく、カッターを使ってウレタン吸音ボードを加工し、より吸音性の高い形状の防音壁を作っているそうです。(早く完成して実験ができますように!)

このように、ASⅡ・ASⅢの授業は多くの「遊び」、もとい、多くの学びにあふれています! 今週から3教室にて2,3年生が入り混じって研究活動を行っています。学年を超えて学びあい、更にパワーアップしそうな気配の生徒たちです。「研究者の卵」の今後にご期待ください!

テトラポッド班 画像解析班 メタンガス班 音班

2年生と3年生が、今日から同じ空間で研究を始めました!(手前の女子が3年生、奥の男子が2年生です。)

There is an English proverb that says, “All work and no play makes Jack a dull boy.” It means almost the same as a Japanese proverb, “Learn well and play well.” As you can see in the photos, students in ASII and ASIII always enjoy their research by “playing well.“ Now we’ll introduce four groups that seem to be having a lot of fun in class.

The first group that caught our eye was the “Tetrapod Group.” They were having fun playing with Legos last week too! But why are they “playing” with Legos in class? Actually, as their group name suggests, they have been investigating the relationship between “tetrapods” and waves. What they were building with Legos were walls with different “porosity.” They will use these walls to experiment with the relationship with wave attenuation.

The next group we found was “drawing” pictures of cars and traffic signals. What this “Image Analysis group” is currently working on is a more efficient way to switch red and blue traffic signals using AI image analysis and other methods. This may mean that there will be no traffic jams anymore so we will never be late for work again! This research looks promising...!

We also found students ”playing” with water! This “Methane Gas group” is using the water displacement method to displace methane gas into a separate container to test the concentration of the gas. Hope you can get the result you need!

Lastly, we found some students frying a cutter with a gas burner. They are using the cutter to process a urethane sound-absorbing board to create a soundproof wall with a more sound-absorbing shape. Well, actually they have been doing this for quite a long period - may it be completed soon so they can experiment!

As you can see, AS II and AS III offer many opportunities to “play,” or “learn!” Starting this week, 2nd and 3rd graders will be doing joint research activities together in three classrooms, and it looks like the students will have even more fun. If you are interested, please learn more about them on our school website.

【ASⅠ】探究スキルアップ講座②思考のまとめ方

本日は探究スキルアップ講座の第2回目となります!

本日のテーマは「思考のまとめ方」です!

6限目の時間では、SSH研究部主任の宮﨑先生より思考のまとめ方について講義を行って頂きました。「自身の興味関心から素朴な疑問を掘り起こすことができる」ようになることを目標に、自らの興味関心から研究へ繋げられるように、興味関心を「好きなこと」、「調べてみたいこと」、「課題だと思うこと」のそれぞれの観点から考え、引き出すことの重要性などについて学ぶことができました。

7限目の時間では、6限目に実施された講義の内容を踏まえた上で、マインドマップを作成する活動を行いました。自分が興味関心のある言葉からそれに関連する言葉を次々に繋げていって研究分野での素朴な疑問を掘り起こすための手法を学ぶことが出来ました。

【ATⅡ】急いで、急いで!/ Chop-chop!

ATⅡの授業前の休み時間のことです。今日はみんなポスターやスライド制作に精を出すことだろう...と思っていたら、廊下でジップロックに入れたみかんを手にした3年生を発見! 家庭科室で最後の実験を行うとのことだったので、久々に家庭科室におじゃましてみました。

家庭科室に近づくにつれて、「ガタン、ゴトン」と、何とも家庭科室らしくない(?)音が聞こえてきます。恐る恐る覘いてみると、なんと20人以上もの生徒が、せっせと何やら切ったり、煮たり、つぶしたりしている様子。(益田先生、大勢で押しかけてすみません... )それぞれの班を周って何をしているのか聞いてみると、晩柑を加工して精油を抽出しようとしていたり、捨てられる豚肉と鶏肉の部位をミンチ状にして活用法を模索していたり、オリーブを潰して成分を取り出そうとしていたり、みかんの入浴剤を作ろうとしている班もいます。50分間の授業で片付けまでしなければならないこともあり、誰一人ぼーっとすることなく、忙しく動き回っていました。

さて、来週のATⅡではSSH特別講演会が予定されており、再来週は早くも本評価&ポスター/スライドの1次提出日となっています。成果発表会でのより良い発表のためにも、各班、協力して分かりやすい資料を作っていってください!

晩柑の皮、刻み中... ミンチ大作戦!

During break time before AT II class, while assuming everyone must be frantically working on posters and slides today, we saw some students rushing toward the cooking room with something in their hands. It was an ATⅡ group going to conduct their last experiment, so we decided to go after them.

As we got closer to the room, a clattering and thumping sound was heard. It did not sound like a home economics room at all! Looking into the room, we found more than 20 students working hard to cut, boil, and mash something. (Thank you to Ms. Masuda, the home economics teacher who is always willing to help us!) In the room, some were trying to extract essential oil from mandarin oranges, some were mincing pork and chicken parts that would otherwise be thrown away. Some others were crushing olives to extract their components, and the rest were trying to make mandarin orange bath salts. They had only 50 minutes for the experiments and clean-up, so everyone was busy moving around.

A SSH special lecture is scheduled for the next week, and the week after next is already the first submission date for this evaluation & posters/slides. We hope everyone tries their best for their last presentations!

【科学部】鹿本高校との共同研究(その2)

科学部ホタル班は鹿本高校との共同研究を行っています。

本日は第2回オンラインミーティングを行いました。

ミーティングでは、現在までの動画撮影状況を確認した後、本校生徒から発光周期の確認方法を説明しました。

今後、計測した発光周期のデータを持ち寄り、その比較から地域間のゲンジボタルの変異を研究していきます。

さて、天草のホタルは他地域とどのような違いがあるのでしょうか。

続報を御期待ください。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。