新着情報

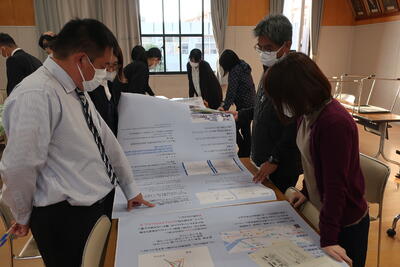

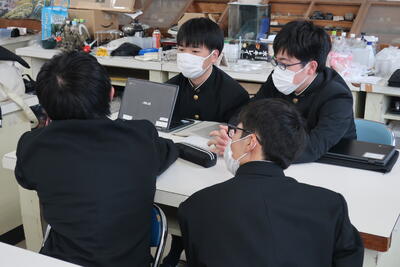

【総合的な探究の時間】提言書相互評価

11月29日(火)7限

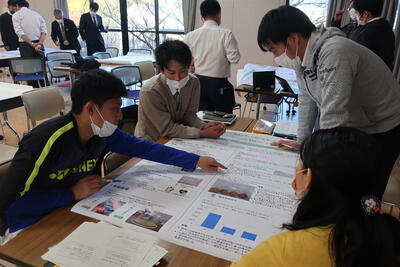

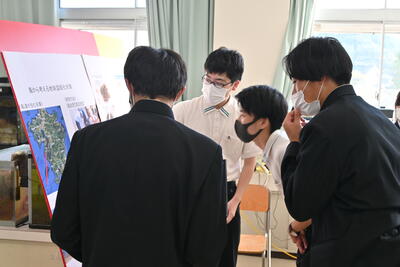

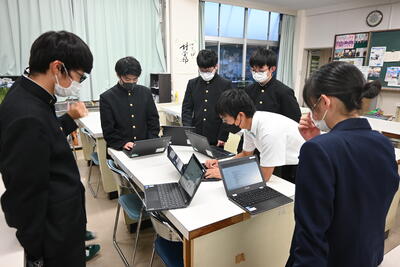

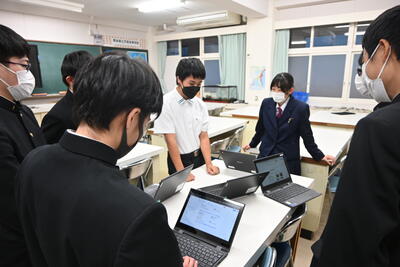

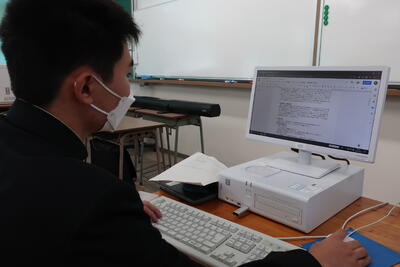

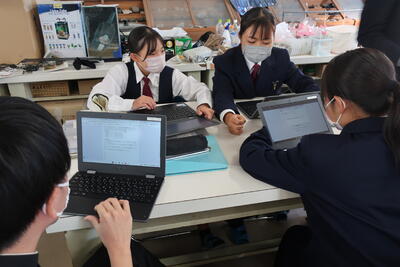

本日の3年生総探では、これまでの研究をまとめた提言書を生徒同士で評価しました。

良かった点や改善点を指摘し合い、客観的な視点から提言書を見てもらいました。

【科学部】砂月海岸での調査(サンゴ及びボーリング)

今月も砂月海岸の調査を行いました。

今日は前回課題だったコドラートの位置を確定させるために、海岸の岩からの距離を測定しました。

結果として、前回の調査と比較して特に大きな変化は見られませんでした。

今後も調査を継続していきます。

また、同時進行で海水準班がハンドボーリングを行いました。

堆積物が粗く、上手くいきませんでしたが、この経験を次回に繋げていきたいと思います。

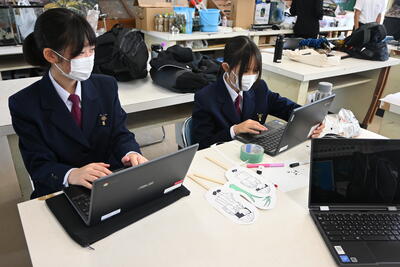

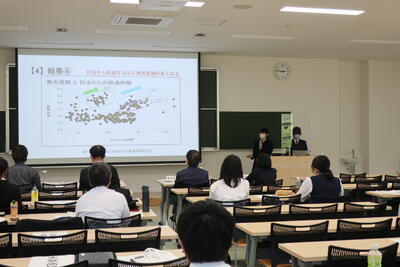

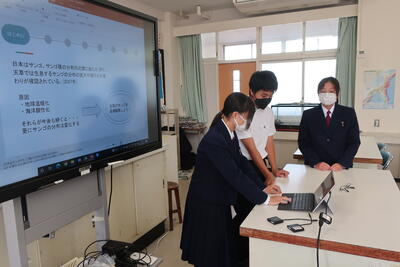

【ASⅡ】I CASTに向けて

12月1日(木)にオンラインで開催されるICASTの練習を行いました。

質疑応答も含め、全て英語での発表となるため、ALTの先生に発音を指導していただきました。

スラスラと話せるようになるまで、繰り返し練習をしていきます。

【ASⅡ】グループ研究の続き+ICAST練習

11月17日(木)ASⅡです。

本日は、崇城大学の田丸先生が来校し、生徒との話し合いに参加していただきました。

今年は2年ASクラスから4班が、熊本大学が主催する第17回学生国際会議「The 17th ICAST 2022」に参加します。

発表する班は、バイオエタノール班、化粧水班、磁石班、クラゲ班です。

12月の発表を控え、ALTの先生方の指導を受けながら準備を進めています。

本番ではしっかり研究成果を世界の人々に伝えたいと思います。

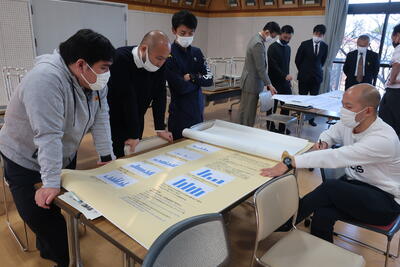

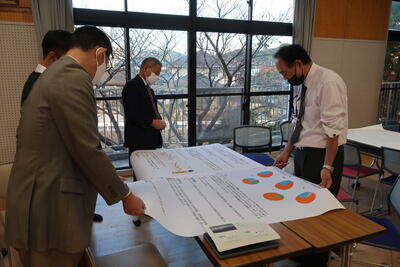

【SSH】研究発表に係る職員研修について

11月16日(水)に、研究発表に係る職員研修を行いました。

ASやATで生徒が作成するポスターについて、

何を(内容)、どうやって(方法)、誰に(対象)向けて伝えているのかという点を明確にすることや、

単位や数値、参考文献が正しく記載されているか、写真が効果的に使用されているか、

タイトルは具体的に書かれているかなど、多くの重要な点について先生方で共有をしました。

【ATⅠ】テーマと仮説案提出

本日11月15日(火)のATⅠでは、今までに練り上げたテーマと仮説案の提出が行われました。

提出された案は、指導担当者会で協議し、実施及び仮説の検証が可能かチェックします。

昨年度のASⅠでの経験を生かして、どんな仮説を立てているのでしょうか?

期待していますよ、2年生!

【ASⅠ】研究スキル評価A3の本評価

11月15日(火)のASⅠです。

本日は、郷土貢献を踏まえた研究課題と仮説の設定について、

生徒1:担当者1の個人面談を行い、評価をしました。

中間発表会の結果を踏まえ、仮説やテーマについて見直している班もあるようです。

1人1人が真剣に先生の質問に答えていました。

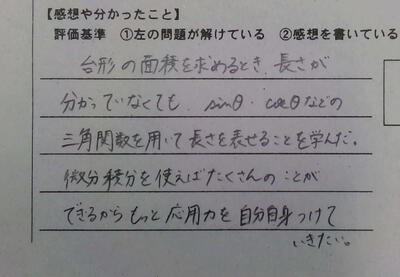

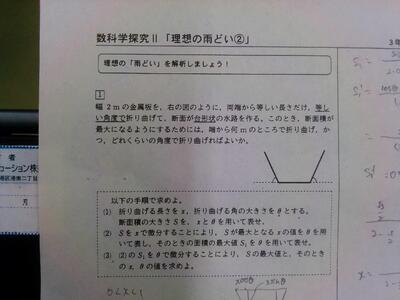

【数科学探究Ⅱ】理想のあまどい

11月15日(火)

現在、数科学探究の授業では、「理想のあまどい」を取り扱っています。

今までに学習した三角関数や微積分の知識を活用して「理想のあまどい」の辺の長さや角度を計算していきます。

生徒の感想文

【SSH】科学の甲子園(熊本県予選)に参加しました。

県内から全13校が集まって開催された科学の甲子園の県予選に参加しました。

参加したのは、2年生から選抜された6名です。

6名は先ず、数学、理科(物理・化学・生物・地学)、情報の分野から出題される筆記試験に挑みました。

次に、事前公開されていた実技競技に挑みました。

どちらも6人で協力して試行錯誤し、最後までやりきることができました。

結果は後日公開となります。

さて、どんな結果になるのでしょうか?

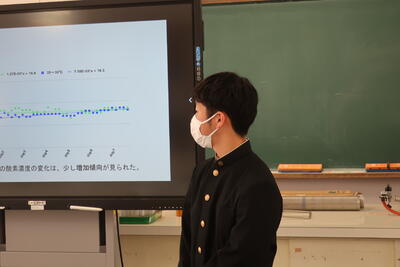

【ASⅢ】論文作成⑦

11月10日(木)

2週間前に論文の1次提出を完了させました。今回と次回で担当者から添削を受けた部分の加筆訂正を行います。

論文に向いた表現方法やデータの見せ方を工夫して書き上げていきます。

【ASⅡ】中間発表会の振り返り&実験・調査を継続中!

11月10日(木)のASⅡです。

10月25日(火)の中間発表会の振り返りを全体で行ったあと、

各班実験・調査を継続しました。

ICASTでプレゼンテーションを発表する班も複数あり、

英語で作った発表スライドをALTのウィリアム先生とサラ先生が添削されました。

活気のある研究活動が続いていますね。

【科学の甲子園】に向けて

本番まで1週間を切り、筆記と実技の練習も大詰めです。

少しでも速い車にするにはどうすればいいかと、試行錯誤しながら案を出し合っています。

本番まで改善を重ねていきます。

【ASⅠ】中間発表会振り返り+研究活動の続き

11月8日(火)のASⅠです。

それぞれの班は、中間発表会の反省点を整理したあと、

事前に設定した仮説とテーマについてもう一度検討し直していました。

来週のASは仮説やテーマについての本評価になります。

頑張って研究活動に取り組みましょう!

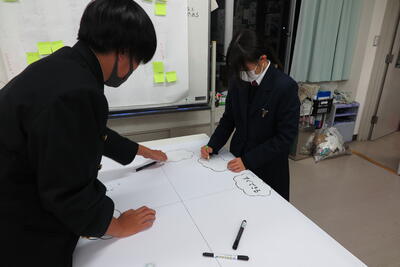

【総合的な探究の時間】提言書作成⑤

11月8日(火)7限

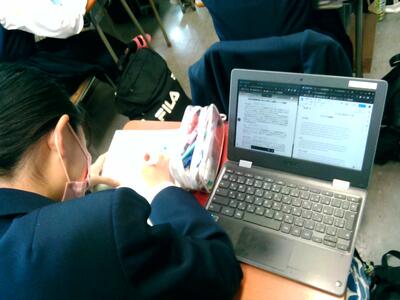

3年生の提言書作成は順調に進んでいます。

担当者から添削を受けてさらに具体的な提言にブラッシュアップされています。

特に、数値データや引用先の明示がない生徒が多かったので、客観的な提言書になるように、必ず数値データと引用先を示すよう指導しています。

また、期待される効果については、提言を実行した際に予想される結果まで明記してあるとさらによい提言書になると指導しています。

【科学部】サイエンスアゴラを終えて

今日の科学部の活動は、サイエンスアゴラの反省会を行いました。

様々な意見や反省が出る中で、最終的には「対話を上手く成り立たせるために何が大事なことなのか?」に絞って話が進みました。

今日の反省会では納得のいく答えは出ませんでしたが、この反省を今後の活動に生かしていきます。

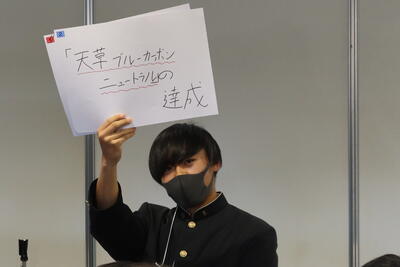

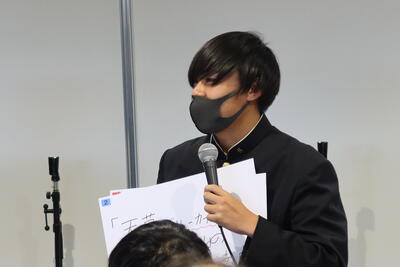

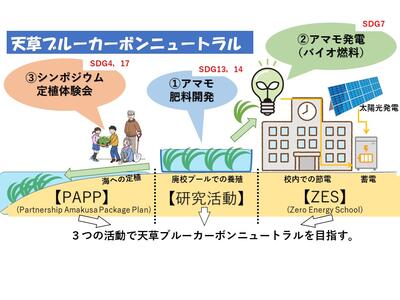

【科学部】「STI for SDGs」アワードのピッチトークイベント

アワード受賞者が一堂に会したトークイベントに参加しました。

受賞者各自からの研究内容の紹介の後、「研究で困難を乗り越えたと思うこと」「今後是非やりたいと思うこと」についてトークを繰り広げました。

代表として参加した山﨑くんは、天草ブルーカーボンニュートラルの達成のために今後も頑張っていき、次の世代にも繋げていきたいと力強く話していました。

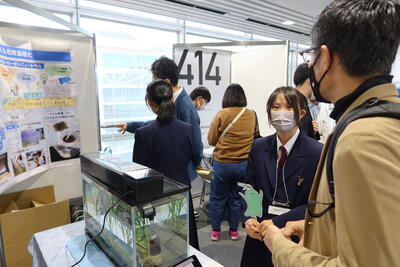

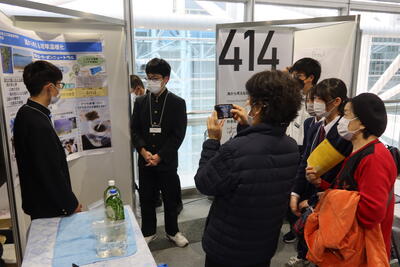

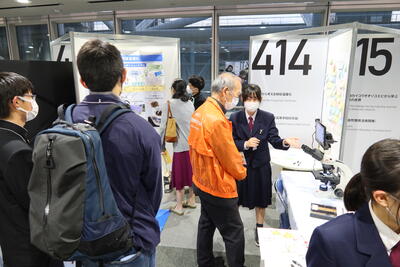

【科学部】サイエンスアゴラ2日目

サイエンスアゴラ2日目の報告です。

本日も卒業生を含めて多数の方々に来場いただきました。

また、沖縄県立向陽高校の皆さんから研究発表していただきました。

1日目は、まずは本校が行っているアマモに関する研究発表を聞いてもらいました。

その後、発表内容と来場者自身の経験を合わせて、部員と対話しながら個人でできる海に関する地球温暖化対策を考えていただきました。

この発表と対話を通して、個人の行動を地球温暖化対策の方向に変えようと考えていました。

ただ、対話の部分が中々上手くいかず、個人の行動を変えるまでには至りませんでした。

そこで、2日目は前日の反省を生かして、より深い「対話」になるべく、工夫を考えました。

その工夫とは、個人で考えてもらう地球温暖化対策を数値で示すことです。

上手くいかない場合もありましたが、「5km以下の移動ならば、自転車で移動する。」や「3階以内の移動ならばエレベーターを使わない。」など、具体的な行動を考えてもらうことができました。

他のブースでの対話の方法も参考にして、改善を続けることができました。

この経験を次に繋げたいと思います。

【科学部】「STI for SDGs」アワード表彰式

先日報告した「STI for SDGs」アワードの表彰式がテレコムセンターで行われました。

代表として賞状を授与された石原くんは受賞後の一言コメントで「これからも研究を継続し、地域に貢献できるように頑張りたい。」と力強く話しました。

今後の活躍に期待がもてる表彰式でした。

【科学部】サイエンスアゴラ1日目

サイエンスアゴラが1日目の報告です。

大急ぎで準備して、何とか10時開始には間に合いました。

多くの方々に来場していただき、関東あまたか会の皆様方にはお弁当を差し入れていただきました。

とっても美味しかったです。ありがとうございました。

また、文部科学大臣政務官の山本様をはじめ、科学技術振興機構の方々にも御来場いただきました。

加えて、大阪・関西万博の公式キャラクターの「ミャクミャク」にも会えました。

また、2年生女子の二人はインタビューを受けていました。

また、オンラインで第二高校から発表してもらいました。

本来の活動であるブース展示では、研究発表と展示それぞれを一生懸命頑張っていました。

準備と練習の成果が現れていました。

【科学部】サイエンスアゴラに向けて⑤

サイエンスアゴラが明後日に迫る本日、科学部女子が水槽の前で人形を動かしていました。

これは、小学校低学年の子ども達にもアマモの危機を知ってもらうためのアニメーション作成を行っています。

アニメーションと聞けば、テレビで流れているものを想像する人もいるかと思います。

しかし、今回のアニメーション(通称「アマモーション」と呼んでいます)は割り箸につけたイラストを動かす簡単なアニメです。

この方法を選んだのは、アマモーションを見た子どもたち自身にもアニメを作成してもらうためです。

子どもたち自身もアマモくんを演じることで、アマモの危機をより身近に感じてくれるかもしれないと考えました。

アマモーションの披露はサイエンスアゴラ内で行いますが、後日何らかの形で発信したいと思います。

御期待下さい。

【SSH】科学の甲子園に参加します。

11月13日(日)に開催される第12回科学の甲子園に向けて、2年生の代表者6名が準備を進めています。

今日は放課後に集まり、実技競技の練習を行いました。

指定された道具のみで、反転機構を備えたシャトルウィンドカーを作るにはどうすればいいか、実験を繰り返していました。

【科学部】サイエンスアゴラに向けて④

サイエンスアゴラの準備が進んでいます。

今日も当日を想定して、発表班と対話班に分かれて練習を進めていました。

<発表班>

対話での参考とするために、発表内容の最終検討をしていました。

<対話班>

来場者との対話では、対話で得られた個人でできる対策を付箋に書いていただきます。

今日は、その付箋を貼っていく「my温暖化対策ボード」の最終版を作成していました。

<その他>

展示物の準備のため、砂をふるいにかけています。

さて、砂を使う展示物とは何でしょうか?

御来場の皆さんに、天草の海をお見せしたいと思います。

【総合理科】プランクトンで見る町山口川(生物分野)

1年生の総合理科という授業では、学校近くを流れる町山口川を科学的な視点で捉える探究活動を行っています。

今回は、町山口川に生息するプランクトンを題材にして探究しました。

探究のテーマは「日当たりの違いにより、動物プランクトンと植物プランクトンの組成は変化するのか」です。

この授業の中で生徒達は、「予想を立てる」→「データの収集」→「データの処理」→「考察」という探究サイクルの一部を体験し、授業を通してプランクトンに対する新たな疑問が芽生えた生徒も少なくなかったようです。

何気なく普段から見ているものでも、見方を変えるだけで、たくさんの不思議が見つかるものですね。

【総合的な探究の時間】提言書作成④

11月1日(火)7限

3年生の総探では提言書作成を進めています。先生からのチェックを受けた人はさらにSSH研究部でもチェックを受け、より良い提言書が作成できるように助言をしています。

担任、副担任からの個別指導が進められています。

【ATⅠ】データの収集に取り組んでいます。

天草探究Ⅰでは、実験や調査を盛んに実施し、データ収集が順調に進んでいます。

今日は、砂浜で採取した砂の中にプラスチックが混入しているかについて調査をしている班がありました。

自分たちで考えた、誰でもできる簡易的な調査方法を駆使して調査をしています。

今後は、得られた調査結果を調査方法とともに地域に発信していきます。

【ASⅠ】プレゼンテーション講演会

本日、6・7限目のASⅠでは例年実施しているプレゼンテーション講演会が行われました。

講師は日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト業務執行役員の西脇 資哲 様でした。

講演会では、まず時代の変化やAIの発達についてお話があり、時代とともに価値観や仕事が変化していることについて説明を行われました。特に、AIの技術の進歩はめまぐるしいものがあり、多くの職業がAIに移り変わっていき人ができる仕事がなくなっていくことをお話しされました。

しかし、AIが発達しても人にしかできないこととして「伝えること」の大切さをお話しされ、プレゼンの技術について説明を行われました。プレゼンテーションの手法はどれも少し意識をするだけで簡単に実施できるものが多く、中間発表会でポスター発表を経験した1年生にとっては、とても勉強になるないようでした。

講演会後は、中間発表会の振り返りを行い、これからの研究や発表時に活用できることについて各自で振り返りをしました。

今後の研究活動や発表に活かしてくれることを期待したいと思います。

西脇様、ありがとうございました。

【科学部】サイエンスアゴラのステージ企画に参加します(オンライン配信あり)

先日報告しましたように、科学部アマモ班が今年度の「STI for SDGs」アワードにて次世代賞を受賞しました。

その受賞者が参加するイベントに科学部員も参加します。

イベントはサイエンスアゴラ2022で行われ、同時中継でオンライン配信も行われます。

多くの方々に御参加もしくは御視聴いただければと思います。

詳しくは以下のサイトを御覧ください(事前登録が必要です)。

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2022/stage/6-4ma12.html

【科学部】サイエンスアゴラ2022に向けて③

科学部が11月5,6日(土日)に東京お台場で行われるサイエンスアゴラの準備を進めています。

(5日は10~18時、6日は10~17時まで実施しております。)

準備では、実行委員長の石原くんを中心として、実際のブースを想定してのリハーサルが行われました。

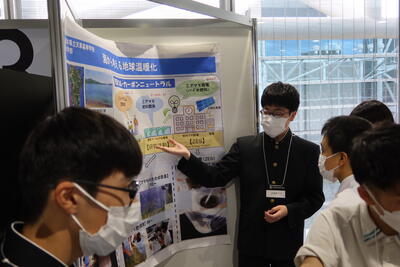

当日は「海から考える地球温暖化」と銘打って、地球温暖化による海洋環境の変化や、その対策について来場者と対話を通して考えていきます。

参加方法はブース出展となります。

関東方面にお住まいで御興味の有られる方々はぜひ御参加ください。

参加には事前登録が必要ですので、以下のURLを御参照ください。

多くの方々の来場をお待ちしております。

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2022/participate.html

<準備風景>

<リハーサル>

【科学部】「STI for SDGs」アワード次世代賞受賞!

科学部アマモ班が「STI for SDGs」アワードで次世代賞を受賞しました。

2019年度の受賞に続いて、2回目の受賞となります。

前回の受賞を受けて、さらに発展させて活動してきた地球温暖化対策が評価されました。

活動を続ける中では多くの方々に御協力いただきました。

この場を借りてお礼申し上げます。誠に有り難うございました。

今後も活動を続け、天草ブルーカーボンニュートラル達成のために頑張っていきます。

詳しくは以下のHPを御覧ください。

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1587/index.html

https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/result_all.html

【これまでの活動】

・アマモ生態調査

・環境シンポジウム

・天草ブルーカーボンニュートラル構想図

以下に事務局より頂いた受賞理由を記載します。

<受賞理由>

本取り組みは、まだ一部は研究段階ではあるものの、高校生が自主的に地域の社会課題に目を向け、先輩から後輩へと活動を引き継ぎながら着実且つ発展的に行っているものである。また、自身が暮らす地域を愛する気持ちから、自治体や地域住民を巻き込んだ主体的な活動が継続的に行われている。

過去からの活動を引き継ぎながら新しい着眼点を加え続ける息の長い活動であること、SDGs達成に向けた熱意、自治体や地域の企業等を巻き込む自主性や行動力を備えた取り組みであり、主としてSDGs目標4、7、13、14および17の達成への貢献 が期待できるものとして 、選考委員会において 次世代 賞にふさわしいと判断された。※科学技術振興機構報 第1587号より引用

【科学部】サイエンスアゴラに向けて②

生徒理科研究発表会も終了し、サイエンスアゴラの準備が本格化しています。

本日は、地球温暖化対策について対話するための準備をしていました。

各自が「どんな対話にするのか?」「対話するためには何を伝えればいいのか。」について意見を出し合って検討していました。

【SSH職員研修③】天高版探究型授業研修

10月26日(水)に天高版探究型授業についての職員研修を行いました。

今回は「問いを立てる力」「情報を収集する力」「情報を分析する力」の伸長を図る探究場面について、授業動画を視聴したあと、その授業の改善案を考えるグループワークを行い、最後に全体で改善案を共有しました。

【総合的な探究の時間】提言書作成③

10月25日(火)3年生の総合的な探究の時間では、提言書作成を引き続き行っています。

最後まで書き上げている生徒も出てきたので、ある程度完成した生徒には以下の点を助言しました。

1.提言書のフォーマットを守ること

2.他者が読んでも理解できる文章を作ること

3.数値データを必ず入れること

提言書の作成例を共有していますが、フォーマットを変更している生徒がいました。また、自分の視点から文章を書くため、他者が読んでも理解できない表現がありました。

提言書とは他者に読んでもらうことが前提であることを意識し、読んだ人が行動に移すことができる提言書を作成することを目指しています。

個別指導が始まりました。

【ASⅠ・ASⅡ・ATⅠ合同】中間発表会

10月25日(火)に1・2年生合同のSSH中間発表会を実施しました。

今年から1・2学年全体での行事となり、会場を体育館と教室棟に分けて実施しました。

1年生は発表のみ、2年生は発表に対する質疑に分かれて実施しました。

※2年ASクラスだけは発表も質疑も行いました。

1年生は2年生からの鋭い質問に戸惑いながらも研究内容についてしっかりと返答していました。

2年生は昨年度の経験を生かし、1年生に的確なアドバイスをしていました。

【科学部】第73回生徒理科研究発表会に出場しました。

科学部が生徒理科研究発表会に参加しました。

参加した班は生物部門に光合成班・サンゴ班・ホタル班、地学部門に海水準班の計4班です。

結果は生物部門の3班が優秀賞、海水準班が優良賞と、九州や全国大会などの上位大会の進出は逃しました。

しかし、それぞれの班が他校から多くのことを学びました。

<光合成班>

<サンゴ班>

<ホタル班>

<海水準班>

また、今大会では発表後に2年生から1年生に対してアドバイスが行われていました。

1年生はこのアドバイスを次年度の1年生につなげてほしいと思います。

【科学部】生徒理科研究発表会に向けて

10月23日(日)に行われる生徒理科研究発表会の準備が進んでいます。

今年度は生物部門に3件、地学部門に1件が出場します。

本日は本番を想定した発表練習を行っていました。

本番の仕上がりが楽しみです。

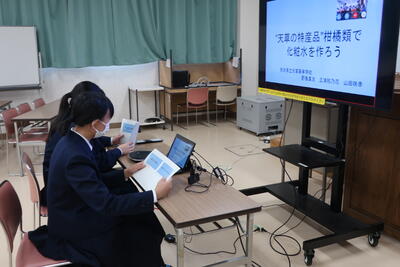

【SSH】土坪高校との自然科学研究交流

今年度から土坪高校との自然科学研究交流が本格的に始まりました。

初回の本日は、土坪高校から3つ、本校から2つの研究発表を行いました。

発表内容は以下の通りです。

<土坪高校>

チャンジャ湖公園の生態環境について

換気、物質、浄化によるホルムアルデヒド除去

果菜類の残留農薬除去に最も効果的な方法

<天草高校>

天草ブルーカーボンニュートラル ~地域循環型クリーンエネルギーの創造~

天草の特産品の柑橘類で化粧品を作ろう

質疑応答では活発な意見交換が行われました。

今後は交流と研究活動の連携を進めていきたいと思います。

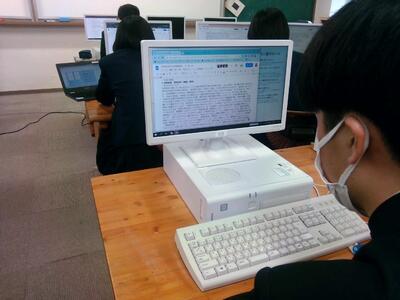

【ASⅢ】論文作成⑥

10月20日(木)

ASクラス3年生は日本学生科学賞へ出品する論文を作成しています。

Google documentで文章を作成しているので、班員全員で一つのデータを共同編集しているので効率が上がっています。また、担当教員もデータを共有しているので、編集したり提案したりして、生徒の作成と同時進行で添削を行っています。

文章量が増えてきています。

論文の資料としてグラフを作成しています。

文章構成も随時チェックしています。

データの解釈について、議論していました。

【ASⅡ】ルーブリック評価(仮評価)を実施しました。

2年ASクラスにおいて、ルーブリックを活用した仮評価を実施しました。

今回は先日のASⅠ、ATⅠでの実施を参考にして、集計はChromeBookを使用し、各班での検討では評価シート(紙)を活用して実施しました。

このことで、集計の効率化と各班での合意形成が円滑にできるようになりました。

仮評価後は各班で活動を行いました。

【ASⅠ】研究活動が進んでいます

本日6・7限目の一年生ASⅠの授業の様子です。

ASⅠの授業では分野別に分かれて、天草の地域課題を挙げ

その解決にむけた研究をそれぞれの班で計画・実践していきます。

来週10月25日(火)には、中間発表会が行われます。

生徒達は、ポスターの作成や発表練習に力が入っていました。

【ATⅠ】仮評価を受けての研究計画の再検討

ATⅠでは先日実施した仮評価の結果を受けて、研究計画の再検討が行われました。

各班で、本評価までにどのような研究を行うか活発に議論が交わされていました。

また、今回は熊本大学から金岡先生、伊藤先生と天草市役所から嶋﨑様が来校され、活動を見学されました。

今後、連携を深めていきたいと思います。

先生方、よろしくお願いいたします。

【SSH】農業分野におけるDX活用についての連携事業

今年度は「くまもとDXグランドデザイン」ビジョン実現の方向性に資する実証事業に参加しています。

この事業は熊本県のデジタル戦略局が主導し、(株)スカイマティクス、天草市役所農業振興課、(株)岳と連携して行われています。

本日はドローンを活用した圃場での実証現場での実習が予定されていましたが、あいにくの雨のため変更となりました。

参加した生徒は、今回学んだドローンの操縦方法や自動操縦の設定方法についてASⅡやⅠでの活用を考えていました。

【科学部】サンゴ生態調査(砂月海岸5回目)

今回で5回目となった砂月海岸でのサンゴ生態調査です。

今回もコドラートを活用し、被覆度を調査しました。

これらの結果は10月23日(日)の生徒理科研究発表会で発表する予定です。

【ASⅢ】論文作成⑤

本日のASⅢも研究論文作成を進めています。

各班でデータからのグラフ作成も同時進行で進め、よりわかりやすく伝えるための論文を作成しています。

【総合的な探究の時間】提言書作成①

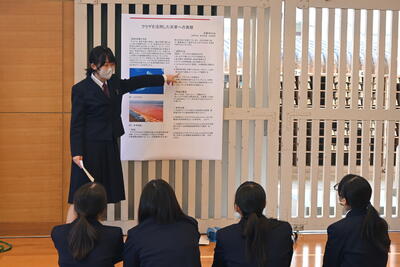

10月11日(火)3年生の総合的な探究の時間では、天草市への提言書作成を始めました。

2年次から取り組んでいた探究活動のまとめとして提言書を作成します。

「天草市SDGs推進計画」をもとに、よりよい天草市をつくるためにグループで探究活動を行い、ポスターで発表しました。その後、グループを混ぜて討論会を行い、批判的な意見を取り入れることで自分たちの研究を振り返りました。

この提言書の作成で2年間のまとめをし、一人一人がよりよい天草市の創造を提案します。

【ATⅠ】ルーブリック評価(仮評価)を実施しました。

先日のASⅠに続いて、ATⅠでもルーブリックを使った仮評価を実施しました。

今回は一人一台端末(ChromeBook)を活用して実施しました。

これは集計を効率化し、指導方法の検討を迅速に行うための工夫です。

今後は集計データを活用して、指導の改善に努めていきます。

【ASⅠ】思考ツールを使った研究内容の検討

1年生が研究活動を頑張っています。

本日は思考ツールを使って考えをまとめている班がありました。

さて、しっかりまとまったのでしょうか?

今後の活動が楽しみです。

【ASⅢ】論文作成④

9月29日(木)

2学期から取り組んでいる論文作成も4回目となりました。

googleの機能であるドキュメントの共同編集を活用することで、班員全員で一つの論文を同時に作り上げています。また、担当教員も同時に編集や提案ができるので、スムーズに論文作成ができているようです。

クロームブックとデスクトップPCを駆使して論文を作成している生徒もいました。

【ASⅡ】先行研究調査⑩+⑪・ポスター作成

9月29日(木)のASⅡです。

多くの班が、実験、検証の実施を始めています。

下の写真は、すりつぶしたアジやつぶ貝などをフィルターに包んで、

成分分析を行っている班の様子を写したものです。

SSH中間発表会までのASⅡの時間は残りわずか、しっかり準備をしていきましょう。

全ての班が精力的に活動しています。

【ATⅠ】忠清大学校(韓国)との交流事業

3週連続で行われている韓国の忠清大学校との交流事業も最終回です。

本日は、各自がATⅠで研究ーマにしている内容を韓国の方々に意見を聞いてみたり、活発に交流していました。

本事業では天草市役所国際交流員の李様をはじめ、多くの方々にお世話になりました。

ありがとうございました。

【総合的な探究の時間】討論会

9月27日(火)3年生の総合的な探究の時間では、これまで探究してきた内容を他者と討論する時間を設けました。

天草をもっと良くするための提案を提示する班とその内容について批判する班とに分かれて討論を行いました。

先週の練習ではなかなか活発な意見が出てきませんでしたが、今回は提案を分かりやすく説明することができたり、提案に対して批判的な意見を述べたりすることのできる班もあり、盛り上がっていました。

10月からは天草をもっと良くするための提言を作成することになっています。