新着情報

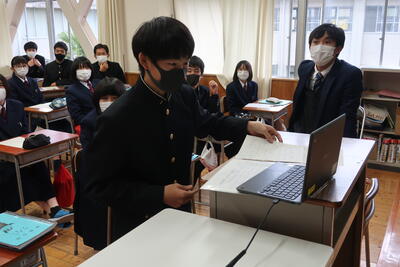

【ASⅡの研究活動】

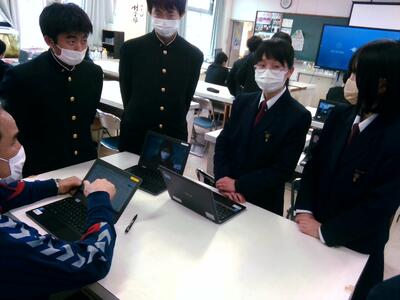

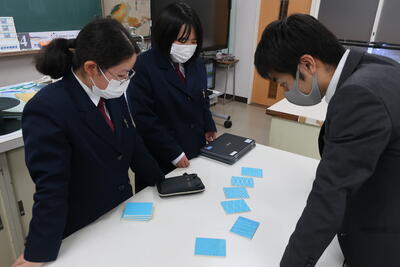

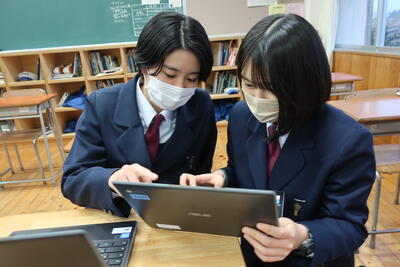

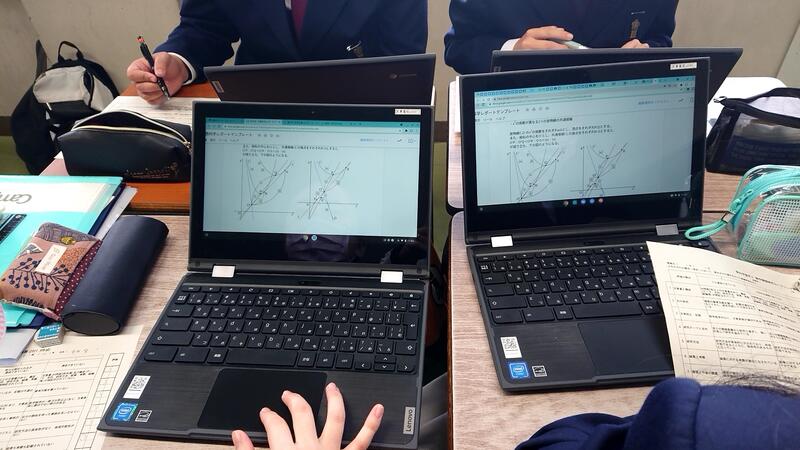

1月27日(木)のASⅡは登校している生徒とオンラインの生徒をMeetでつなぎ、研究活動を行いました。

googleのオンライン会議システムであるMeetを使用して、各班のメンバーをオンラインでつなぎ研究を継続して行うことができました。

担当者とのディスカッションも対面とオンラインで行い、全員で研究活動を行うことができました。

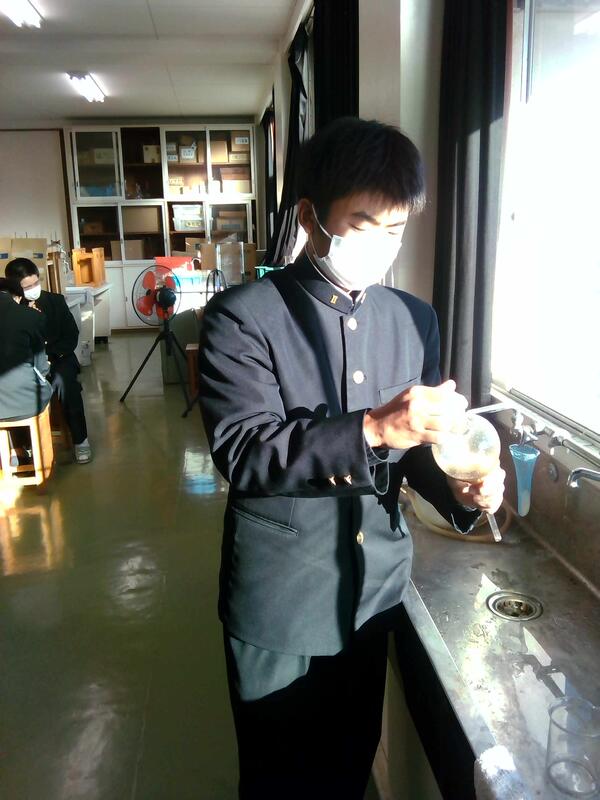

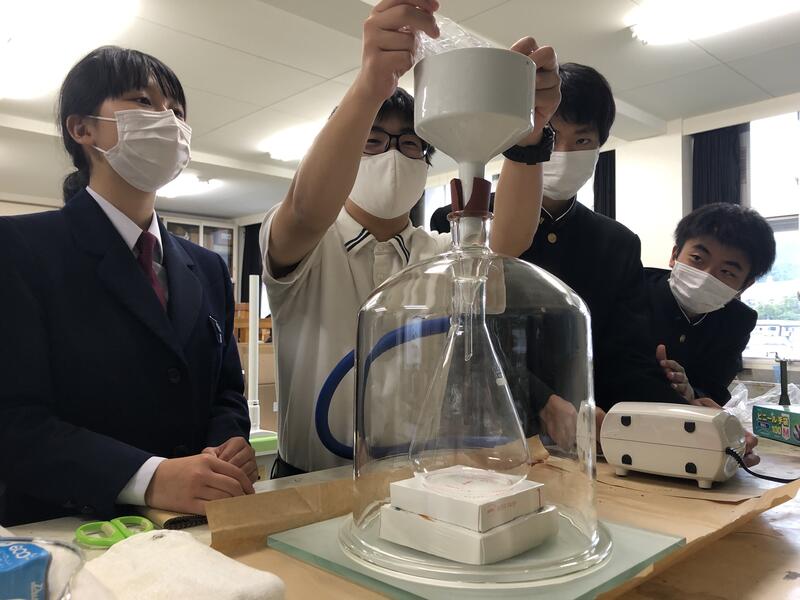

◎温め隊

ディスカッション後は貝殻から焼成した水酸化カルシュウムと水を反応させ、温度を測定する実験を行いました。

【ASⅡの研究活動】

1月20日(木)のASⅡでは、3月の研究発表会に向けて実験を行い、それぞれの班がデータを収集していました。

◎アマモ班

倉岳と楠浦に生息しているアマモの土壌を採取し、土壌分析装置で解析しました。二地点での数値の差が明らかになったので、この数値を元にアマモの発芽率を上昇させる要因を考察し、アマモが生息できる地域を特定していきたいです。

◎環境DNA班

町山口川、内野川(五和)、広瀬川で採取した水を紫外可視分光光度計で分析しました。採取した水の中に生物のDNAが残っているかどうかを調べることができます。もしDNAを確認することができたら、企業に依頼して水の中のDNAがホタルのDNAかどうかを調べてもらう予定です。

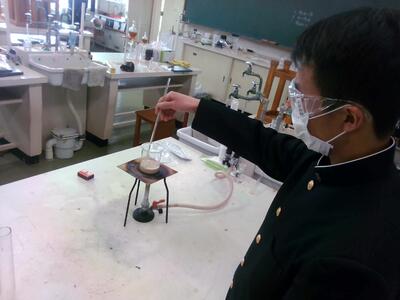

◎ゼオライト班

ゼオライトとは、二酸化炭素などを吸収することができる結晶です。ゼオライト班は、ゼオライトを天草陶石から作ることを目的にしています。今日は天草陶石の中に入っている二酸化ケイ素の濃度を高めるために、天草陶石を水酸化ナトリウムで熱しながら溶かす作業を行いました。二酸化ケイ素の濃度が高い天草陶石にゼオライトの種結晶(少量のゼオライト)を入れてゼオライトを増やす実験をします。

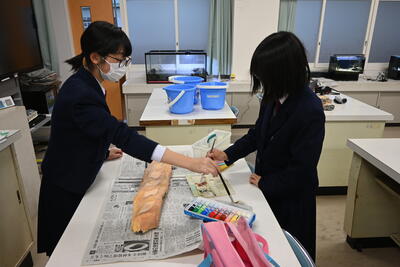

◎精油班

ヒノキの葉を洗浄し、水と葉をミキサーにかけ液状にした後、ジエチルエーテルを用いて精油と水を分離させ、精油だけを抽出しているところです。

◎温め隊

アコヤ貝を粉砕した粉を焼成して得た酸化カルシウムを水と反応させ、発生した熱の温度と持続時間を調べました。

【ASⅡ】研究活動の紹介

1月13日(木)のASⅡです。

今回も、各班ごとの活動を紹介したいと思います。

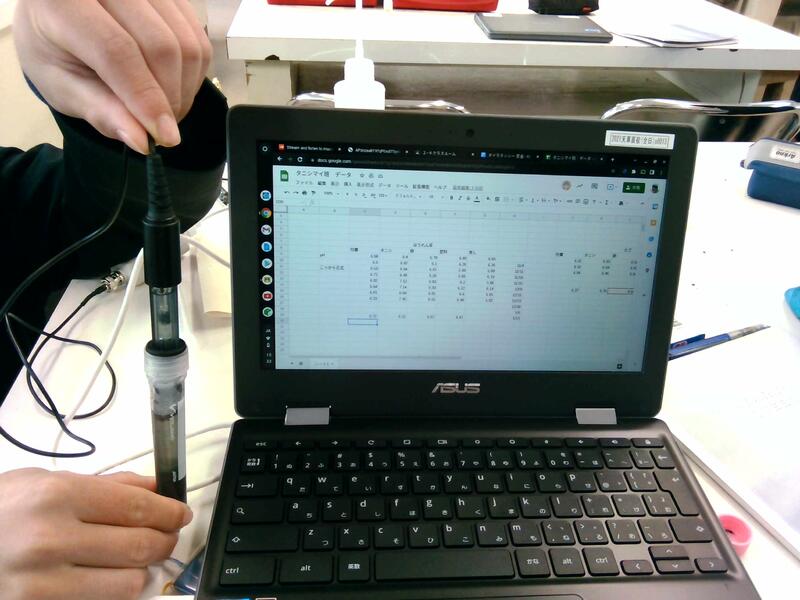

タニシ班は、前回準備した5種類の土壌(タニシ・牡蠣・たまご・肥料・何も混ぜていないもの)のpHを測定しました。

今後、 より多くの数値データを集めるための追加実験を行い、精度を上げていきたいと思います。

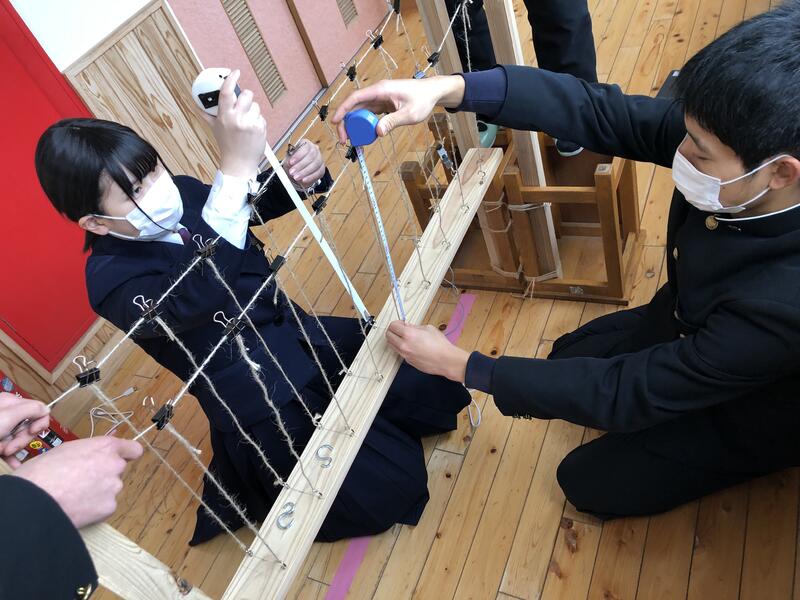

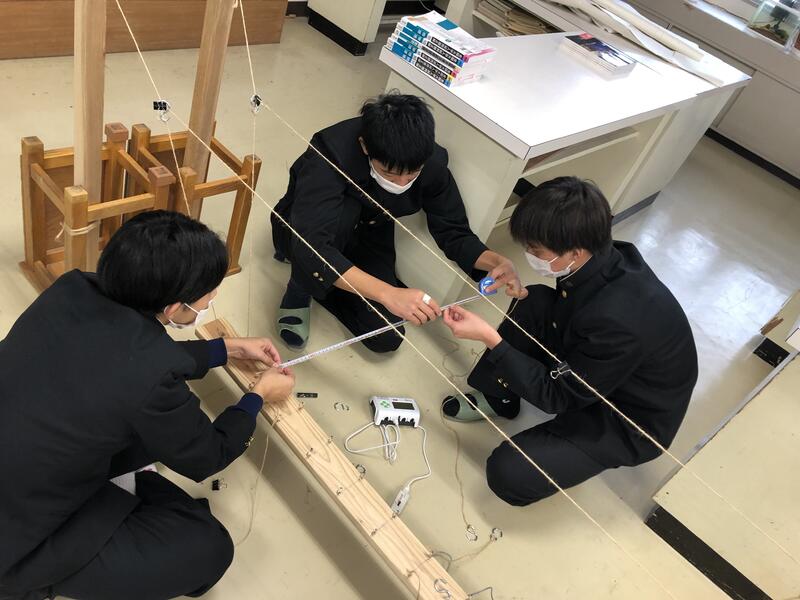

建築班は、マラヤ大学の先生方とのディスカッションをもとに、構造を変えながらワイヤーにかかる張力を測定しました。

精油班は、ツバキから抽出した精油と蒸留水を分離させるために、 ジエチルエーテルを混合液に加えて混ぜ合わせました。

汽水域班は、今まで収集したデータを見比べて考察しました。

それぞれのデータを比較し、 数値の違いが何によるものなのか、 班員と担当教員でディスカッションしました。

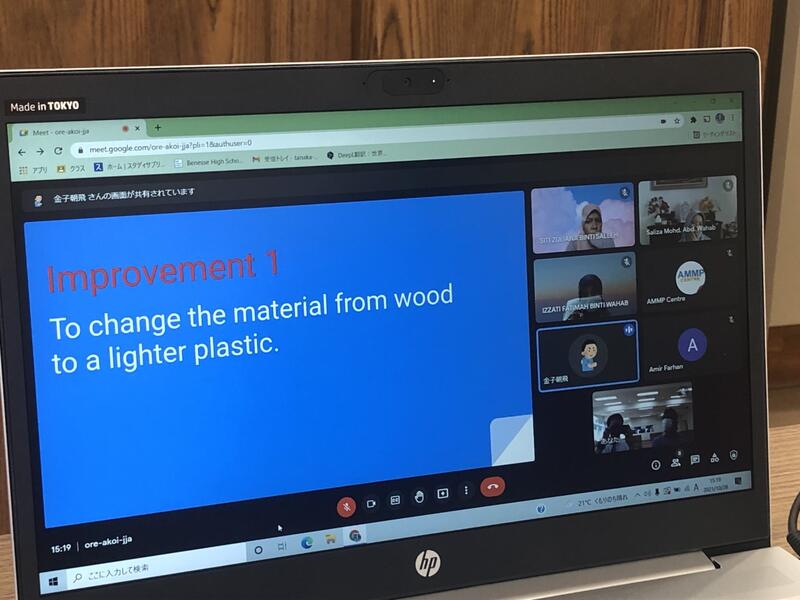

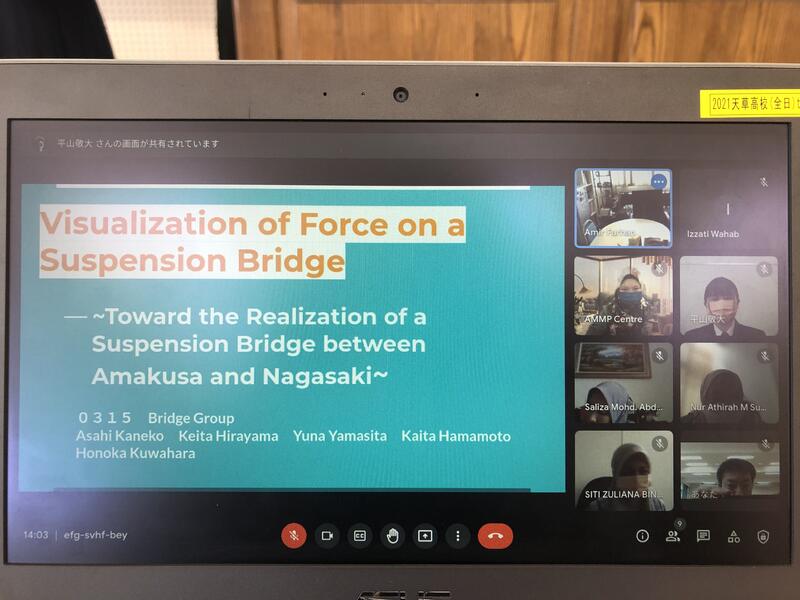

【SSH】令和3年度第3回オンライン海外研修

1月6日(木)の午後2時から4時の時間帯で、マラヤ大学の先生方とオンライン海外研修を行いました。

まず、2年ASクラスの建築班5人が、天草ー長崎間の吊り橋についての研究を英語で発表しました。

この班は、第1回から第3回のオンライン海外研修全てに参加し、マラヤ大学の先生方から多くの助言や指導を受けています。

第1回では研究の方向性について発表し、第2回では実験の途中経過を報告し、今回の第3回目は追加実験と今後の展望を発表しました。

また、今回はマラヤ大学の研究者から、吊り橋にかかる力やその他の考慮事項についての講義を英語で受けました。

生徒たちは、英語で物理系の講義を受けるのは初めてのことで、聞き慣れない表現や専門用語を聞き取ることが難しかったようですが、講義後の質疑応答では5人全員が質問をして、英語で伝える努力をしていました。

今年度も新型コロナウィルス感染症の影響で、実際に渡航しての海外研修を実施することができませんでしたが、オンラインで海外の研究者に英語で研究内容を発表したり、英語で講義を受けたりすることができ、とても貴重な経験を積むことができました。

来年度は、オンライン研修も併せて実施しながら、ぜひ実際に渡航して研修を行うことができるようになればと思っています。

マラヤ大学の先生方、ありがとうございました。

【SSH】第6回天草サイエンスアカデミーを開催しました!

12月28日(火)、天草高校を会場として、第6回天草サイエンスアカデミーを開催しました。

これは、小中学生に向けた科学講座で、2年ASクラスの生徒が企画し実施するものです。

また、2年生有志が、運営をサポートしてくれました。

今回は4講座を2回ずつ開講し、100名を越える小中学生に科学の面白さを伝えることができました。

これをきっかけに、様々な現象に関心を持ってもらえると嬉しいです!

①忍法ダイラタンシーの術~水の上を走ってみよう~

②牛乳からプラスチックを作ろう!!

③嘘みたいなシャボン玉

④磁石を科学する

【ASⅡ】研究活動の紹介

12月23日(木)のASⅡです。

各班が様々な研究活動を行っていましたので、紹介します。

タニシ班は、土壌のpH濃度を測定しています。

土壌には、 タマゴや牡蠣、タニシの殻をそれぞれ混ぜたものを用意し、一般的に使われている肥料を加えたものと、 何も加えていないものと合わせて、5種類を用意しました。

この後、各土壌を酸化した土壌に混ぜて、中和できるのかを実験して分析します。

アマモ班は、実験の条件をそろえることを目的として、実験に使用している水槽を掃除しました。

今後は、 きれいになった水槽の中で育てているアマモからデータを採取して いきます。

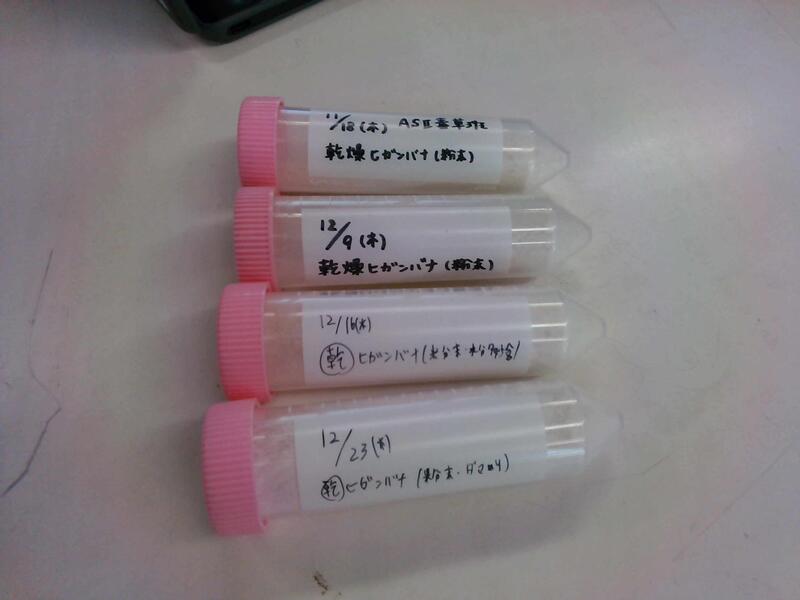

毒草班は、ヒガンバナの球根を乾燥させ、すりつぶし、 粉末にしました。

他にも、水分を含んだ球根をすりつぶし、濾過し、 保存しました。

この2つを使って、殺虫スプレーを作ったり、 虫の呼吸を乱れに影響するのかを実験したりします。

汽水域班は、祇園橋と睦橋と天草高校の正門付近で採取した水を塩分濃度センサーで測定しました。

干潮時と満潮時の汽水域の特定を目的として実験を行っています。

精油班は、精油の心理的効果を検証するためのアンケートを作成しま した。

精油の香りを嗅ぐ前の心理的状態や血圧、 脈拍数と精油の香りを嗅いだ後の心理的状態等を尋ねるアンケートです。

今後、天草高校生にアンケートを実施する予定です。

【SSH】天草サイエンスアカデミーに向けた事前打ち合わせ会

12月22日(水)の放課後、12月28日(火)に開催する第6回天草サイエンスアカデミーの事前打ち合わせ会を行いました。

実行委員長と副委員長(どちらも2年ASクラス生徒)が、運営補助ボランティアスタッフ15名に向けて、当日の児童生徒の受付及び誘導、講座での役割等を説明しました。

このボランティアスタッフは、実行委員長と副委員長が、天草サイエンスアカデミーの趣旨を校内の生徒に呼びかけて募ったものです。

夏の第5回天草サイエンスアカデミーはオンラインでの実施であったため、対面での実施は約1年半ぶりとなります。

開催までの残り期間で、よりよいイベントになるよう取り組んでいきたいと思います。

参加申し込みをされた児童・生徒さんは楽しみにしてお越しください!

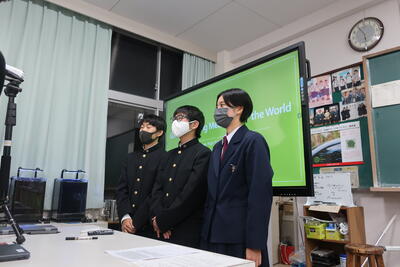

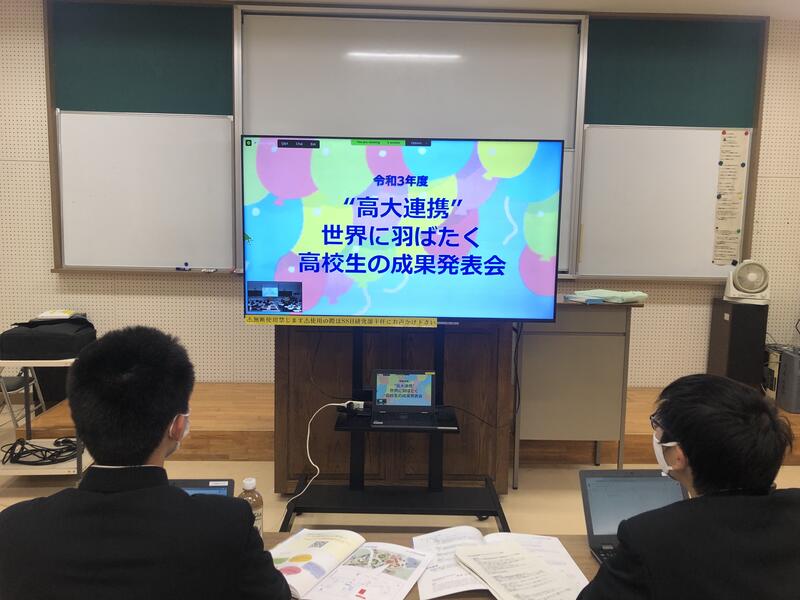

【SSH】世界に羽ばたく高校生の成果発表会

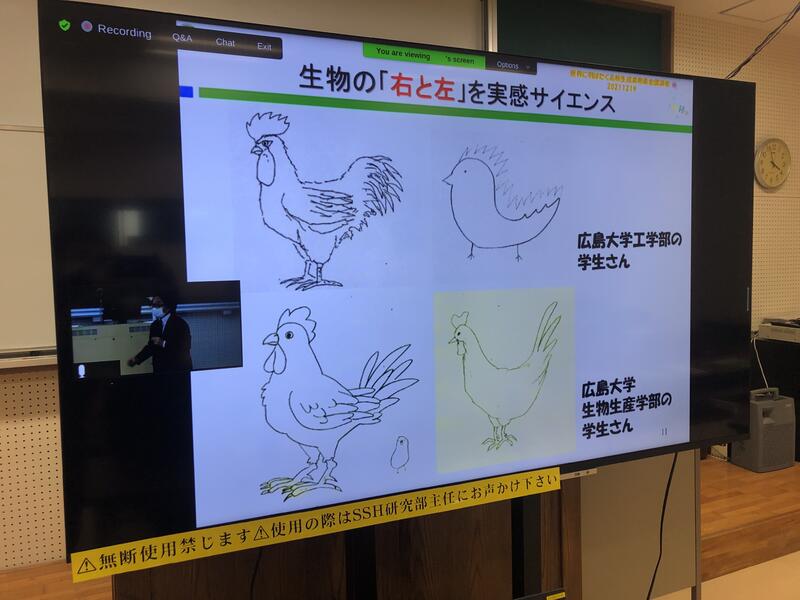

12月19日(日)、九州大学主催の”高大連携” 世界に羽ばたく高校生の成果発表会に、2年ASクラス3班がオンラインで参加しました。

8つの高校の口頭発表が行われ、本校生は関心高く視聴し、質問も行いました。

特別講演では「生物の右と左のサイエンス」というテーマで広島大学教授からご講演をいただき、生徒たちも興味を持って講演を聞いていました。

九州大学QFCサイト → https://qfcsp.kyushu-u.ac.jp/

【ASⅡ】様々な実験に取り組んでいます

12月16日(木)のASⅡです。

研究データを集めるための実験準備等が活発に行われました。

建築班は、吊橋の模型を作成し、1本1本のワイヤーにかかる力を測定する準備をしました。

汽水域班は、事前に採集した祇園橋付近の土壌を土壌分析器を用いて分析しました。

今回の分析は、 汽水域の土壌に豊富な有機物が含まれているかどうかを検証する目的で実施されたようです。

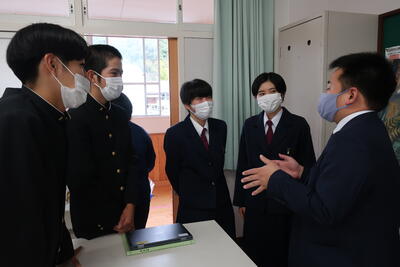

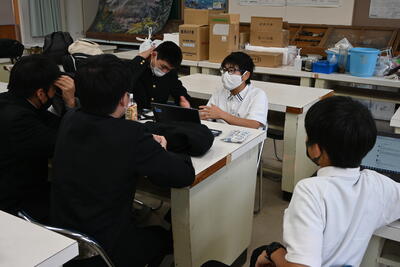

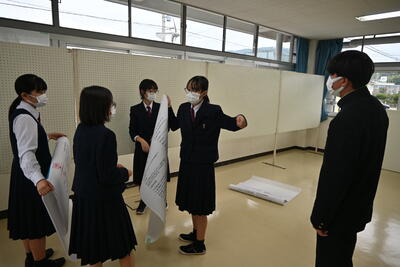

【ASⅠ】担当者とのディスカッション

12月14日(火)のASⅠです。

先週までは、プレゼンテーション講演会やSSH特別講演会があったため、久しぶりに研究活動を行いました。

まずは、担当の先生方とのディスカッションです。

各班で調査を進めていた内容をプレゼンし、今後の研究計画をまとめた後、活動しました。

実験を行う班も多くおり、3学期に行われるプレゼンテーション分野別予選会に向けた準備が進められていました。

【ASⅡ】研究活動報告

12月9日(木)のASⅡです。

各班の研究計画に沿って、実験等が行われました。

精油班は、アオモジから抽出した液体とジエチルエーテルを混ぜ、精油とジエチルエーテルに分離させる実験を行いました。

今後、分離させた精油を、次の実験に使用する予定です。

タニシ班は、タニシの殻を粉砕して土壌に混ぜ、土壌の酸化を防ぐ還元剤としてタニシの殻を利用できるかの実験を行っています。

今回は、実際にタニシの殻や牡蠣の殻、卵の殻を混ぜた土壌のpHを測定する対照実験を行いました。

毒草班は、彼岸花の球根をすり鉢ですり潰し、彼岸花の球根に含まれる成分を抽出する準備を行いました。

今後も進捗状況を、随時報告したいと思います。

【科学部】研究活動頑張ってます!

科学部は日々研究活動を頑張っています。

本日はそれぞれの班の活動を紹介します。

<サンゴ班>

右奥に見えるサンゴ用水槽の水質を調整し、対照実験の準備をしていました。

<ホタル班>

全国ホタル研究会に電話して、自分たちの研究についてアドバイスを頂きました。

<海水準班>

牛深で掘ったボーリングコアの珪藻分析を進めています。

<摩擦力班>

考案したタイヤの溝を消しゴムに掘り、摩擦力の測定を行う準備をしていました。

上記のように科学部では様々な研究テーマについて、外部の専門家とも連携し、専用の機材を使って研究を行っています。興味のある人はいつでも見学に来て下さい。

【科学部】ユニセフ・シンポジウムに参加しました

科学部アマモ班がユニセフ熊本が実施したSDGsシンポジウム(会場:県立劇場)に参加しました。

本シンポジウムでは、①エネルギー、②環境、③食糧の3分野に分かれて発表及び意見交換が行われました。

アマモ班は環境分野で今までの研究成果と環境シンポジウムの様子を発表しました。

シンポジウムに参加して、熊本の多くの高校生がSDGsの達成に向けて活動していることを知ることができました。

今後も活動に参加していきたいと考えています。

【科学部】2021冬、アマモ調査(倉岳)

科学部アマモ班は定期的にアマモの生態調査を行っています。

本日は2021年冬の調査を実施しました。

水温が18.2℃程度で寒風が吹いていましたが、部員全員で協力して調査しました。

結果として、

・単年草のアマモが減少していた。

→単年草が減った分、アマモ同士の間隔が増加。

・他の海藻は観察されなかった。

→アマモはやはり他の海藻よりも水温低下に強いことを確認。

次は2022年春の調査です。

【SSH】紫外可視分光光度計がやってきました!

本日、新たな研究機器がやってきました。

機器の名は「紫外可視分光光度計」といいます。

舌を噛みそうな名前ですが、所有している高校は多くない機器です。

導入初日の今日は、(株)島津アクセスの東様から機器の仕組みと使い方の講習を受けました。

丁寧に説明していただき、参加した生徒はとても勉強になりました。

今後はこの機器を最大限に活用して研究活動を進めていきます。

東様、ありがとうございました。

【ASⅡ】ICAST 2021に向けて

2年ASクラス生徒が熊本大学が主催する第16回学生国際会議「The 16th ICAST 2021」に参加します。

今年は課題研究班3班(建築班、温め隊、精油班)が英語を使って発表します。

3日の本番に向けて、ALTの先生方の指導を受けながら準備が順調に進んでいます。

本日は接続テストを行っていました。

本番ではしっかり研究成果を世界の人々に伝えたいと思います。

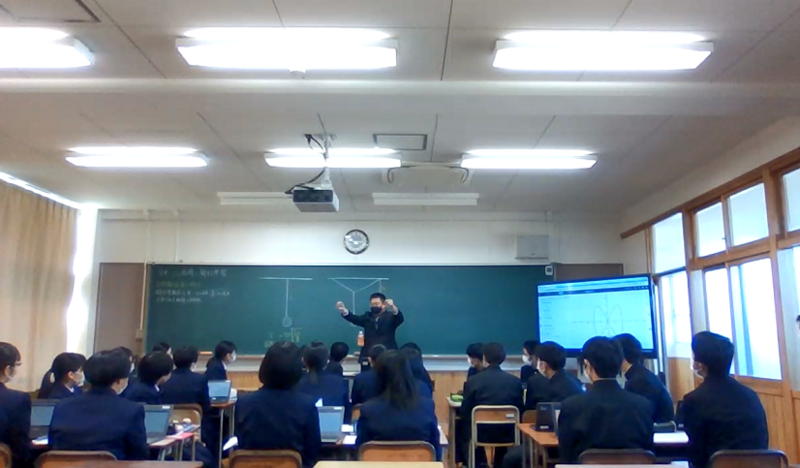

【問いを立てる授業】いろいろな曲線×物理

11月29日(月)、2年数学の研究授業が行われました。

媒介変数表示で表された式が、いろいろな曲線を表すことを探究し、生徒が新たな問いを立てることを目的とする授業です。

はじめに、Y字振り子を題材として、物理で習った単振動を考えます。

その振り子を支える紐の長さを変えて揺らし、上から観察すると、なんと数学で習ったリサージュ曲線が描かれることがわかりました。

その仕組みを生徒同士で話し合った後、グラフ作成ソフト「DESMOS」を用いて、生徒がリサージュ曲線を表す媒介変数表示の係数を変化させながら、気づきを共有しました。

最後に、これらの学びを活かして、生徒が新たな問いを立てます。

「sinをcosにするとどうなるのか」や「係数を無理数にするとどうなるのか」等、様々な問いを立て、課題解決を図る姿が見られました。

【ASⅢ】研究スキル評価

11月25日(木)のASⅢです。

本日は、研究スキル評価が行われました。

「仮説を検証するスキル」と「地域への貢献を創造するスキル」の評価です。

一人ずつ面談形式で行われ、生徒たちは自身の研究活動を振り返りながら、熱心に回答していました。

その他にも、研究を振り返るための自己評価が同時進行で行われ、研究のまとめの時間となりました。

【ASⅡ】汽水域の土壌分析

11月25日(木)のASⅡです。

天草高校の周囲を流れる町山口川の汽水域を調査している班が、自分たちの研究で汽水域と考えられる場所の土を採取して、土壌分析を行っていました。

複数のデータが採れたようで、今後の研究資料として活用するそうです。

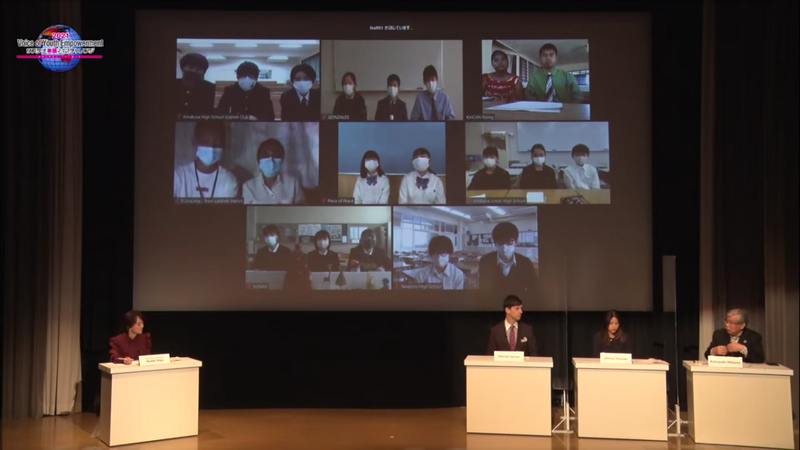

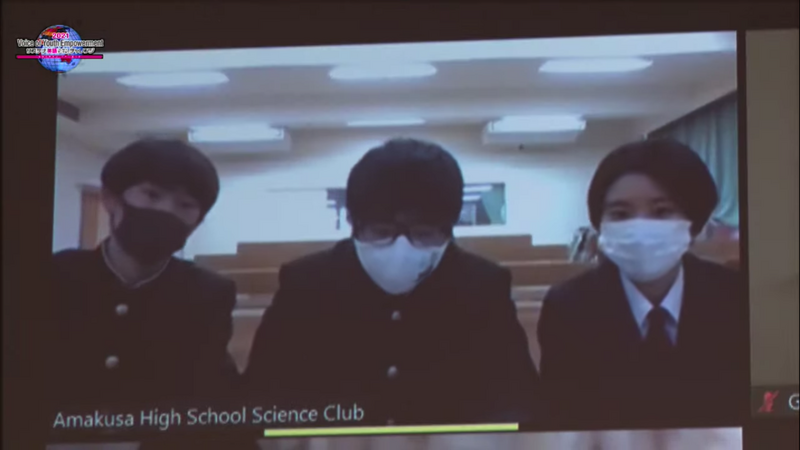

【科学部】サステナ英語プレゼンテーションチャレンジ に出場しました!

11月21日(日)に行われた “ サステナ英語プレゼンテーションチャレンジ ” に出場しました。

この大会は、ユネスコとフジテレビが主催するイベントで、選抜された日本および海外の合計8チームが “ SDGsで変わる未来 ” についてプレゼンテーションするものです。

本校科学部は、アマモの研究発表を根拠として、世界規模で問題となっている地球温暖化対策への提言を行いました。

発表後には、アンバサダーである木佐彩子さんや、パックン、環境活動家の露木さん、宮城教育大学の見上名誉教授とディスカッションがあり、研究が何年目を迎えるのかといった質疑に答えました。

また、この大会には、キリバスや東ティモールの学生も参加しており、世界で起きている問題を身近に感じるとともに、自分たちの研究の意義を再確認する機会となりました。

当日の様子は、下記URLより視聴できますので、他校や他国の発表もぜひ御覧ください。

■ アーカイブ配信用HP → https://www.voice-of-youth-empowerment.com/future_voice.html

■ サステナ英語プレゼンテーションチャレンジHP → https://www.voice-of-youth-empowerment.com/

【科学部】11/21(日)、サステナ英語プレゼンテーションに出場します!

11月21日(日)に行われる “ サステナ英語プレゼンテーションチャレンジ ” に、本校科学部が出場します。

この大会は、120チームの応募から選ばれた日本および海外の合計8チームが “ SDGsで変わる未来 ” についてプレゼンテーションを行うものです。

アンバサダーであるフリーアナウンサーの木佐彩子さんが司会を務め、パックンや環境活動家の露木さん、宮城教育大学の見上名誉教授をコメンテーターとして開催されます。

10:00に開会し、10:10から科学部のプレゼンテーションと質疑応答が始まります。

この時間帯には、愛知県の桜丘中学校やキリバス・東ティモールといった海外の発表も行われます。

13:00までの時間、下記URLより視聴できますので、多くの皆様方の応援を、よろしくお願いします!

■ライブ配信URL → https://youtu.be/AV77C3HHsUE

■ ライブ配信用HP → https://www.voice-of-youth-empowerment.com/future_voice.html

■ サステナ英語プレゼンテーションチャレンジHP → https://www.voice-of-youth-empowerment.com/

【科学部】沖縄県立向陽高校とのオンライン会議

科学部生徒が沖縄県立向陽高校地学研究班とのオンライン会議を行いました。

向陽高校とは昨年度から交流を続けています。

本日は本校アマモ班の研究など、互いの研究を紹介しました。

また、サンゴを研究している部員がサンゴの研究について質問も行いました。

今後は具体的に共同研究を行っていければと思います。

【ASⅢ】研究論文完成!

9月から作成を進めていた研究論文がついに完成しました。

今年度は例年に増して、内容の濃いものができあがりました。

【ASⅡ】実験・調査を継続中!

ASⅡの活動報告です。

今週も先週に引き続いて、実験や調査を行っていました。

ある班は、先週に田丸先生からいただいたアドバイスを参考にして、研究計画を修正していました。

さて、どんな実験・調査結果(データ)が出てくるのでしょう。

楽しみです。

【科学部】デニス・チア氏との国際発信についての連携

科学部アマモ班の活動です。

現在、デニス・チア氏と共同でアマモ班の活動を国際発信するためのホームページを作成しています。

デニス・チア氏は、先日第1位となったGlobal Link Onlineで審査していただいたことがきっかけで連携が始まりました。

本日はホームページだけでなく、2月に行われるオンライン発表の打合せを行いました。

ホームページが完成したら、報告します。

ご期待下さい。

【ASⅠ】プレゼンテーション講演会を行いました。

11月16日(火)、本年度も日本マイクロソフト株式会社からエバンジェリストである西脇 資哲様を講師に迎え、プレゼンテーション講演会を実施しました。

本年度は、昨年度までの内容に加えて昨今増加しているオンライン発表の極意についても御講演いただきました。

公演後の質疑応答では、職員と共に多くの生徒たちが先日の中間発表会で上手く出来なかった部分について質問し、的確なアドバイスをいただきました。

西脇様、ありがとうございました。

【SSH】科学の甲子園熊本県選考会第4位!

本日、2年生有志が「科学の甲子園全国大会」熊本県出場校選考会に参加しました。

筆記・実技ともにチームワークに重きを置いて、一生懸命頑張りました。

結果は後日発表です。さて、熊本県代表校となるのはどの高校でしょうか?

本年度の結果は全9校中の4位となりました。

昨年度の6位から上昇することが出来ました。

応援ありがとうございました。

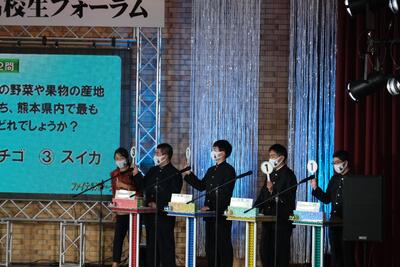

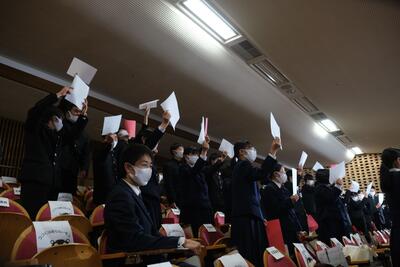

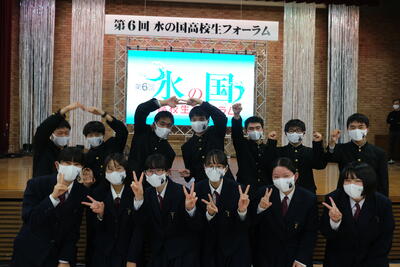

【科学部】水の国高校生フォーラムに参加しました。

科学部が熊本県庁地下第会議室で行われた「水の国高校生フォーラム」に参加しました。

フォーラムでは、高校生の研究発表と水に関わるクイズ大会が行われました。

冒頭には熊本県の蒲島知事と熊本市の大西市長からの直接来訪されての御挨拶があり、熊本の水環境が唯一無二であることや保全について多くの先人が守り伝えてきたことがよくわかりました。

<研究発表>

本校科学部アマモ班・宇土高校・南陵高校からの研究発表がありました。科学部アマモ班からは、科学部が考案した地球温暖化を食い止めるための具体的な活動を発表しました。発表は練習を重ねた1年生が行いました。まだまだ課題もありますが、日々上達しています。今後の成長が楽しみな発表でした。

<クイズ大会>

水に関わるクイズ大会でした。本校1年生の2人がファイナルステージまで残るなど、健闘しました。

<まとめ>

初めて参加しましたが、熊本の水環境について様々な視点から学べる素晴らしいフォーラムでした。途中、くまモンやくまはち(TKUのマスコットキャラクター)が登場したり、クイズ大会があったりと楽しみながら多くのことを学べました。来年度も開催されると思いますので、参加したいと思います。

【科学部】水の国高校生フォーラムに向けて(本番直前)

いよいよ本番当日となった「水の国高校生フォーラム」での研究発表です。

午後からの本番に向けて、発表会場となる熊本県庁で最後まで練習を重ねていました。

練習では他の部員も協力し、少しでも良い発表となるようにアドバイスしていました。

【科学部】引退した先輩を招いての研究相談会

1、2年生の科学部員には上手くいかない時に助けてくれる強力な助っ人が存在します。

それは引退した先輩部員(3年生)です。

今日は6月に引退した先輩が久しぶりに科学部の活動に参加しました。

これは後輩から研究相談をしたいとの要請を受けて実現しました。

受験勉強が忙しいにもかかわらず、熱心に後輩と議論を重ねていました。

やっぱり、科学部員は研究すること(探究すること)が大好きなようです。

【科学部】水の国高校生フォーラムに向けて

11月13日に科学部アマモ班が「第6回水の国高校生フォーラム」に参加します。

フォーラムでは科学部アマモ班(海水準班)が5年間研究してきた地球温暖化に関する研究を発表します。

発表者は1年生の科学部員です。

大舞台での発表に緊張を隠せませんが、一生懸命練習をしていました。

【科学部】科学劇第2弾進行中!

先日、全校生徒に公開した科学劇ですが、早速第2弾の作成が進んでいます。

第2弾では、第1弾を見た多くの人からの感想や指摘をもとに、より良いものにしていきたいと思います。

公開日は未定ですが、乞うご期待!

【ASⅡ】研究活動の様子

11月11日(木)、本日のASⅡでは、多くの班が実験を行いました。

■タニシ班

タニシの殻や牡蠣の殻を粉砕し、肥料として土に混ぜたものをpH測定値で測定しました。野菜を育てる土は雨の影響で酸性に変化しますが、タニシの殻や牡蠣の殻を混ぜることで中性に近づくかどうかを検証しました。

■毒草班

彼岸花の球根をスライスし、乳鉢ですりつぶしている写真です。これから成分を抽出し、実験を行います。

■精油班

アオモジから精油を抽出する実験の準備を行いました。週末に実験を行い、精油の成分分析を行っていきます。

■建築班

橋桁の模型を自作し、ワイヤーに見立てた麻紐にかかる張力を数値データに変換する実験を行うための模型を作成しました。

【数科学探究Ⅱ】最短航路問題

11月11日(木)の数科学探究Ⅰです。

飛行機の最短航路問題に挑戦します。

地図で見ると、日本とロサンゼルスの緯度は同じです。

しかし、最短航路は真東と測定するのではなく、わん曲した長さを測定します。

これは、地球が球体であるため、2地点と地球の中心を通る平面で切り取ってできる円周の長さが最短となるためです。

数学ⅠAで履修した図形と軽量の概念を用いて、実際に計算しました。

【ASⅡ】崇城大学 田丸教授から研究についてのアドバイスをいただきました。

本日のASⅡでは、崇城大学の田丸教授をお招きして、研究内容のアドバイスをいただきました。

多くの班が田丸先生とのディスカッションを行いました。

田丸先生からは各班の考えを踏まえた上で専門的なアドバイスをいただきました。

田丸先生、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

【科学部】サステナ英語プレゼンテーションチャレンジに向けて

科学部2年生が中心となって、11月21日に「サステナ英語プレゼンテーション」に参加します。

今日は提出するプレゼンテーションビデオを撮影していました。

慣れない英語の発表で苦労の連続ですが、「地球温暖化を何とかしたい。」との思いを持って一生懸命プレゼンしました。

世界の人々に伝わるように本番も頑張りたいと思います。

【数科学探究Ⅱ】数学の課題研究発表会

11月9日(火)の数科学探究Ⅱです。

各自が作成した数学の課題研究レポートを発表し、相互評価を行いました。

純粋に数学を研究したものや、公表されているデータを集計し直して結論を導いたものなど、様々なテーマの研究発表に触れることができました。

生徒にとっても、成果物を発表したり、他者からの評価を得たりしながら、数学に深く触れる機会となったようです。

【科学部】科学劇「シンデレラ」クランクアップ!

脚本担当の部員が台本を作成することから始まった科学劇もようやくクランクアップの日を迎えました。

今までの練習や準備の成果もあり、この日は終始順調に撮影が進みました。

さて、皆さんに楽しんでもらえる動画ができたでしょうか?

公開を楽しみに!

【科学部】科学劇「シンデレラ」撮影中!

科学部が、科学と演劇を融合させた科学劇「シンデレラ」を撮影していました。

今日は明日からの撮影に向けて台本の最終確認、機材チェック、小道具の作成、セリフ合わせを行っていました。

さて、どんな劇ができるのでしょうか?

みなさんお楽しみに!

【ASⅠ】天草の海岸にマイクロプラスチックがあるかを調査するための実験

11月2日(火)のASⅠです。

天草の海岸で採集した砂をフルイにかけ、マイクロプラスチックを取り出すと行った実験を行う班がいました。

フルイにかけた後は、水槽の水に入れて、浮いてくるかどうかを確かめるそうです。

ポリプロピレンやポリエチレンの比重は、水より軽いことがわかっており、これらの有無を調べるために水に浮かしてみるという手法は妥当だといえます。

他の不純物の比重が水より軽いものをフルイで取り除くことができると考えているようです。

引き続き、調査研究を頑張ってください。

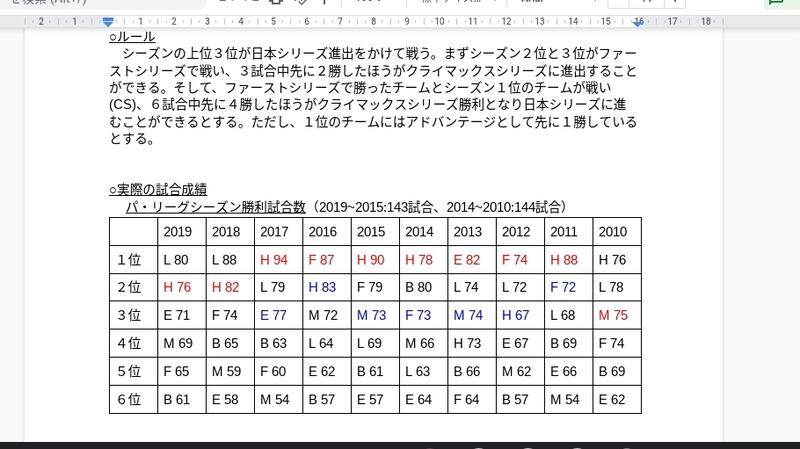

【数科学探究Ⅱ】クライマックスシリーズのアドバンテージは妥当なのか

11月2日(火)の数科学探究Ⅱです。

数学の課題研究も大詰めです。

ある生徒が、プロ野球のクライマックスシリーズで設けられるアドバンテージについての考察を行っていました。

過去10年間のシーズン勝利数と、クライマックスシリーズの勝ち上がり方を分析し、シーズン1位通過をしたチームに、1勝のアドバンテージを与えることで、かなり優位になるという結論に至りました。

今回は、各チームが同じ力という設定で考察したため、今後は同じ力でない場合を分析してみたいそうです。

【科学部】環境シンポジウムを終えて

科学部が昨日行われた環境シンポジウムの反省会を行っていました。

ステージ部門、体験部門、展示部門それぞれで次年度開催のための改善点をまとめていました。

まとめた改善点は全てGoogleClassroomに入力して、次年度のメンバーが見られるようにしていました。

<ステージ班>

<体験班>

<展示班>

シンポジウムは延べ100名の皆様に御参加いただきました。

次年度は今回の改善を活かして、さらに充実したシンポジウムにします。御期待ください。

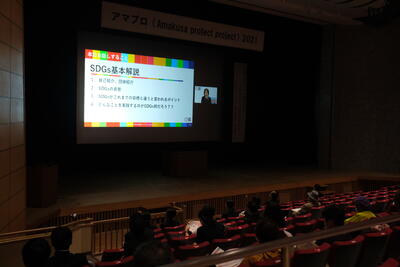

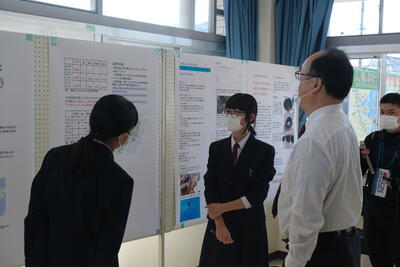

【科学部】アマプロ2021を開催しました!

10月31日(日)、天草市民センターにおいて、環境シンポジウム「アマプロ2021」を開催しました。

これは、科学部の地球温暖化問題解決を目指した研究活動が拓いたものであり、天草市や熊本県といった様々なご支援を頂いて開催できたシンポジウムです。

御参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

実施内容は、以下の通りです。

【第1部】

講演会「持続可能な天草の構築のために ~次世代へつながるSDGs~」

SDGs市民社会ネットワーク理事 新田英理子 氏

SDGsの今を詳細に教えていただきました。

特に、天草高校科学部が着手している環境問題解決への取組が難しいようで、継続的な研究活動を行う意義を改めて感じることができました。

【第2部】

天草高校科学部発表

世界大会でも発表した海水準予測とアマモの植栽を組み合わせた身近な温暖化対策に関する研究発表を行いました。

【第3部】

パネルディスカッション

テーマ:天草でできる地球温暖化対策

天草市長の馬場様や、熊本県環境生活部環境立県推進課審議員の柳邊様をパネリストにお招きし、本校科学部員と、それぞれの取り組みの紹介等を行いました。

様々な地球上の問題が『地球温暖化』という一つのキーワードとつながっていることや、ゼロカーボンを達成するために、二酸化炭素の吸収、つまり科学部が行っているのアマモの植栽等が重要な役割を担っていることなどがわかりました。

【第4部】

アマモの体験活動

天草の中学生や小学生、園児、一般の方々に対して、アマモを植栽する意義のプレゼンテーションを行い、「好きな瓶を選ぶ」「土を入れる」「土を湿らす」「アマモの種を植える」「海水を瓶に満たす」といった体験活動を実施しました。

来場された方々は、実際にアマモの瓶詰め体験を行い、実際に家庭に持ち帰って発芽に挑戦していただきます。

園児も楽しめる体験活動となりました。

展示発表

■天草市HP→https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0038761/index.html

■熊日①→https://kumanichi.com/articles/456958

■Yahoo!ニュース→https://news.yahoo.co.jp/articles/159aea15fffb1fa1794b1f939fdd1339c4e0d982

【科学部】環境シンポジウムに向けて(最終回)

いよいよ明日に迫った環境シンポジウムに向けて、前日準備を行いました。

部員同士で相談し、試行錯誤して準備を進めていました。

天草市や天草市民センターの職員の皆様の御協力もあって、無事に前日準備を終えることが出来ました。

ありがとうございました。

【科学部】アマプロ(環境シンポジウム)に向けて(その12)

いよいよ明後日の開催となった「アマプロ(環境シンポジウム)」の準備が終盤を迎えています。

本日はパネルディスカッションのリハーサルが行われていました。

リハーサルは科学部員が当日参加されるパネラー役となり、それぞれの取組を調べた上で行いました。

調べる中で、天草市や熊本県の取組を知ることができ、今後の研究活動の参考にもなっているようです。

明後日は当日参加も可能ですので、来場・オンラインともにお気軽に御参加下さい。

【ASⅡ】第2回オンライン海外研修

10月28日(木)のASⅡでは、マレーシアにあるマラヤ大学の先生に向けて英語で研究発表を行いました。

精油班と建築班が英語のスライドを作成し、約10分間のプレゼンテーションを行いました。

オンラインでの海外に向けての研究発表は、前回の夏休みに続いて2回目です。

今回は精油班が初めて研究発表を行い、建築班は2回目の発表でした。

精油班の発表では、英語の発音を褒められる場面もあり、生徒は自信をつけました。

質疑応答では、時間をかけながらも班員と協力し、英語でなんとか表現しようと奮闘しました。

答えられない質問もありましたが、今後の研究に活かすことのできるような内容であったため、生徒たちは発表後ディスカッションをして今後の研究にどのように取り入れていくかを検討していました。

マラヤ大学の先生方、ありがとうございました。

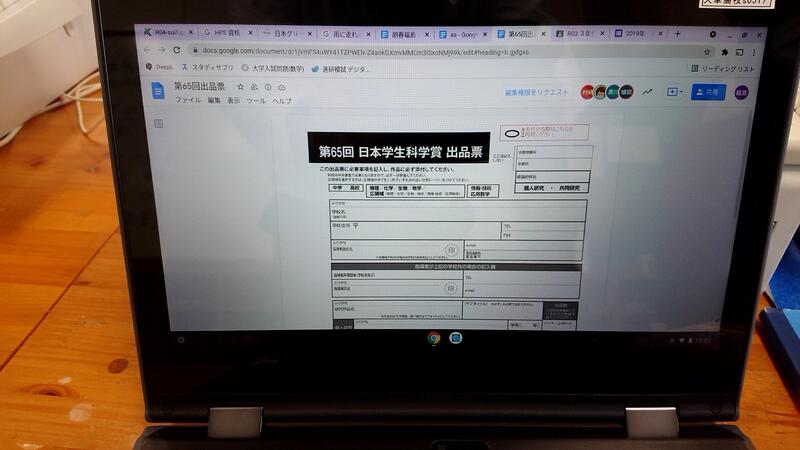

【ASⅢ】日本学生科学賞への出品に向けて

10月28日(木)のASⅢです。

研究論文も完成間近となってきました。

Google の共同編集機能を活用し、役割分担をしているため、スムーズに作成できているようです。

また、いくつかの班は、同時進行で日本学生科学賞の出品票を作成していました。

【SSH】天高版探究型授業に関する職員研修

10月27日(水)、天高版探究型授業に関する職員研修を実施しました。

『問いを立てる力・情報を収集する力・情報を分析する力・対話する力・創造する力』。

この5つの力を伸ばす授業実践例を、SSH研究部員が紹介しました。

実践例があるとわかりやすいといった意見や、探究型授業の実践をやってみたいという意見が多く挙げられました。

今回の研修を受けて、次期SSHの柱の一つとなる全教科での探究型授業実現に向けて、全職員で取り組みたいと思います。

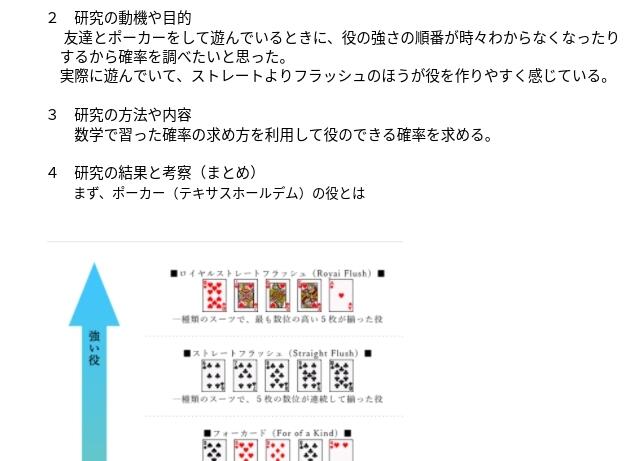

【数科学探究Ⅱ】ポーカーの役の確率

10月26日(火)の数科学探究Ⅱです。

数学の課題研究ラストとなります。

全員が、今まで取り組んできたことを、レポートにまとめました。

その中で、ある生徒がポーカーの役の確率を求め、役の強さの考察を行っていました。

実体験をもとにした予測等もあり、実際に確率を求めることで内容を深めることができたようです。

【起業塾】最優秀賞の陶板をいただきました。

先日行われた天草宝島起業塾高校生コースで最優秀賞をいただいたプラン名「夢いっぱいランド」のメンバーに天草市より陶板が授与されました。

この陶板は天草陶石を材料として作成されており、陶器と同じく光沢があり、大変きれいな仕上がりとなっています。

最優秀賞の受賞は3年連続となっています。来年も陶板をいただけるように後輩たちは頑張ってほしいです。