新着情報

【数探Ⅰ】新しい定理を作る

5月10日(火)の数科学探究Ⅰです。

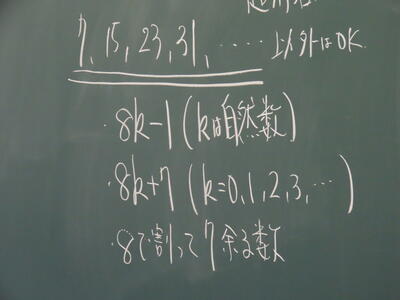

「すべての自然数は3つの平方数の和で表せる」という仮説について検証しました。

上記の仮説について、生徒たちは具体的に1から順に3つの平方数の和で表せるか実験し、

仮説が正しいか検証しました。

実験から7と15など8で割ると7余る数は、3つの平方数の和で表すことができないことに気づき、

次に「8で割って7余る数は3つの平方数の和で表せない」という仮説の検証を、

平方数を8で割った余りに着目して行いました。

【総探】(3年生)研究活動&発表準備

5月10日(火)7限

3年生1,2,3,5,6組が総探を行いました。7月に実施予定の発表会の準備をしています。

研究活動を継続している班や追加のアンケートを実施する準備をしている班もありました。

写真の班は、ごみの分別状況を調査し、環境保全に向けた提案を考えています。

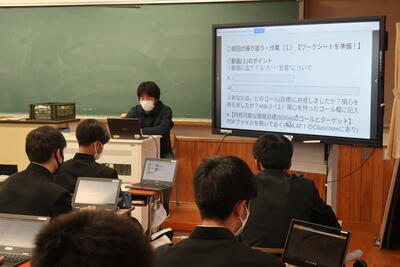

【ASⅠ】(1年生)研究活動講座「テーマと仮説の設定」

課題研究アドバイザーより研究活動について講義が行われました。

講義では、情報Ⅰで学習する問題解決の方法を例として、テーマと仮説の設定について話がありました。

今後は、今回の学びと連続講義や熊本大学での研修を経て、研究テーマと仮説を自分の力で設定していきます。

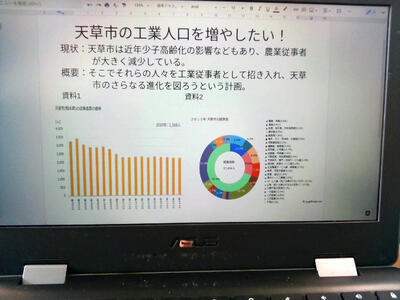

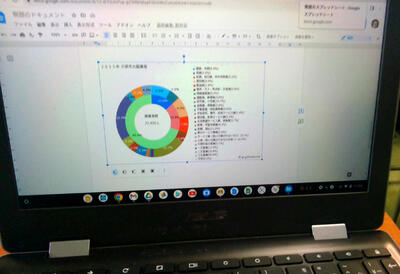

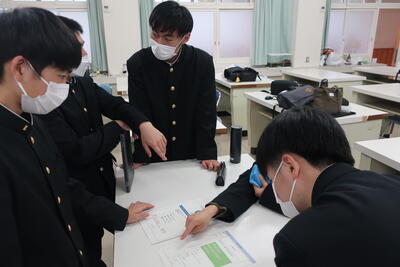

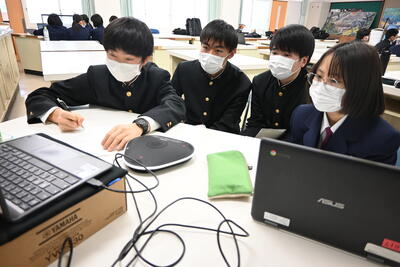

【数探Ⅱ】豊富なデータをもとに天草市への提案を作成

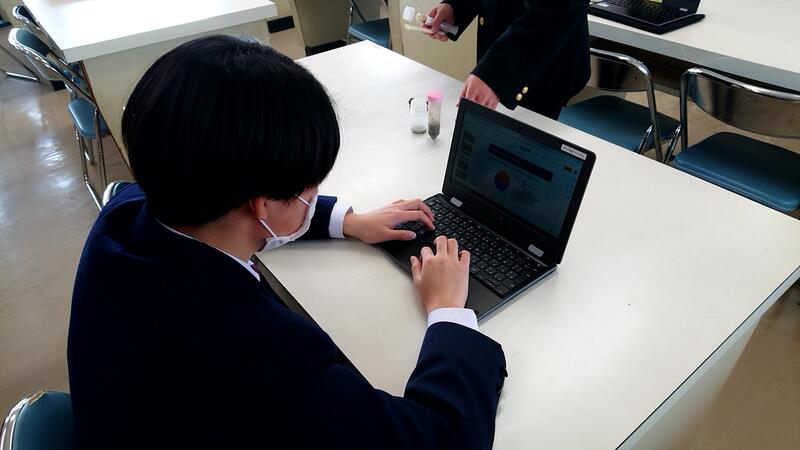

5月10日(火)3年生 理Ⅰの生徒は数探の授業で、引き続きデータサイエンスを学んでいます。

作成の早い生徒は下の写真のように天草市への提案を文字とグラフを用いて作成しています。

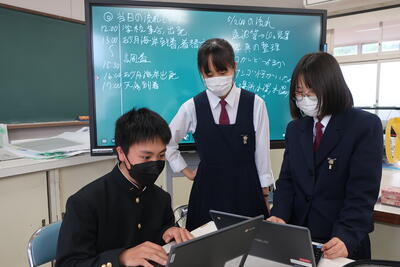

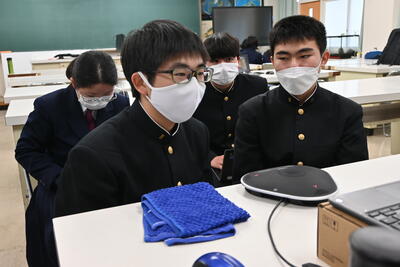

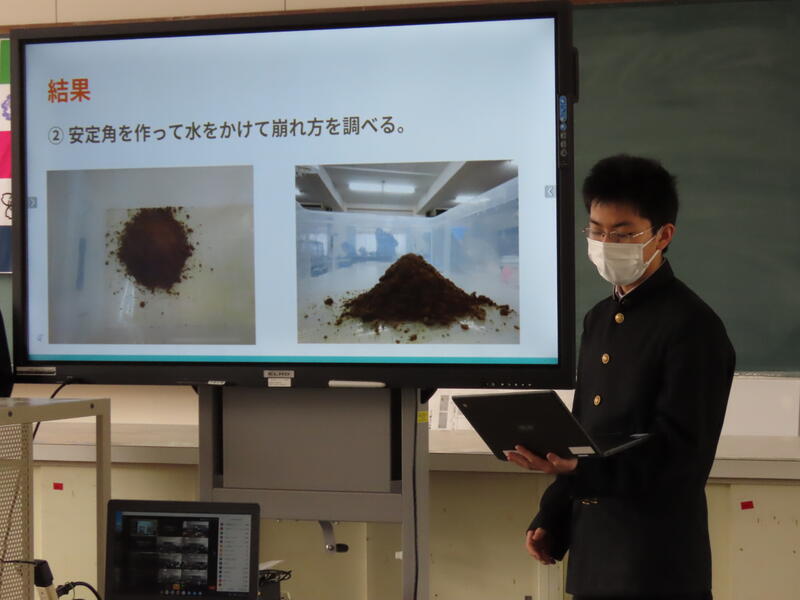

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会代表選考会に向けて

SSH生徒研究発表会に向けて3年生ASクラス生徒が頑張っています。

この発表会は全国のSSH校の代表班が集合して行われます。

本校からも代表班を選出しますが、選考会は12日に行われます。

下の写真は選考会に向けて研究を進める3年生の様子です。

体育大会の練習や準備と同時進行で、頑張っている姿が見られました。

<精油班:精油による殺菌および抗菌効果の検証>

<温め隊:追加実験用の貝殻の洗浄>

<精油班:精油によるリラックス効果の検証>

【科学部】研究活動が本格化しています!

体育大会に向けて活気づいている校内ですが、科学部も活発に研究を行っています。

下の写真はその様子を写したものです。

研究方針を先輩や顧問に相談したり、実験を始めたりと今後の成果が楽しみです!

<先輩や顧問と研究方針を検討中>

<実験中>

<今年度の研究方針を検討中>

【科学部】天草のサンゴの生態調査(第1回)

サンゴ班が牛深の砂月海水浴場でサンゴの生態調査を行いました。

当日はサンゴ班数名がウェットスーツを着て海底の調査を行いました。

深い場所は水中ドローンで調査しました。

調査の結果、岸壁付近にソフトコーラルの生息が観察できました。

アマモ班はアマモを探してみましたが、断片しか発見できませんでした。

また、卒業生も参加し、フィールドで後輩たちに指導していました。

最後に海岸のごみ拾いをして、帰りました。

日本語以外の文字が書かれたものも落ちており、海外からの漂流物かもしれません。

海は繋がっていることを実感したごみでした。

【科学部】天草のサンゴの生態調査に向けて

今年度のサンゴ班は、天草各地のサンゴの生態調査を実施します。

下の写真は、第1回調査の計画を3年生が中心となって計画している様子です。

天草のサンゴは地球温暖化の影響で減少が危ぶまれています。

しっかり調査して、保全に役立てたいと思います。

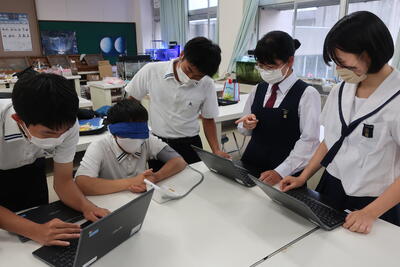

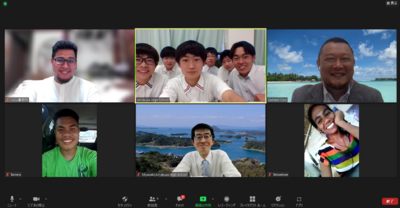

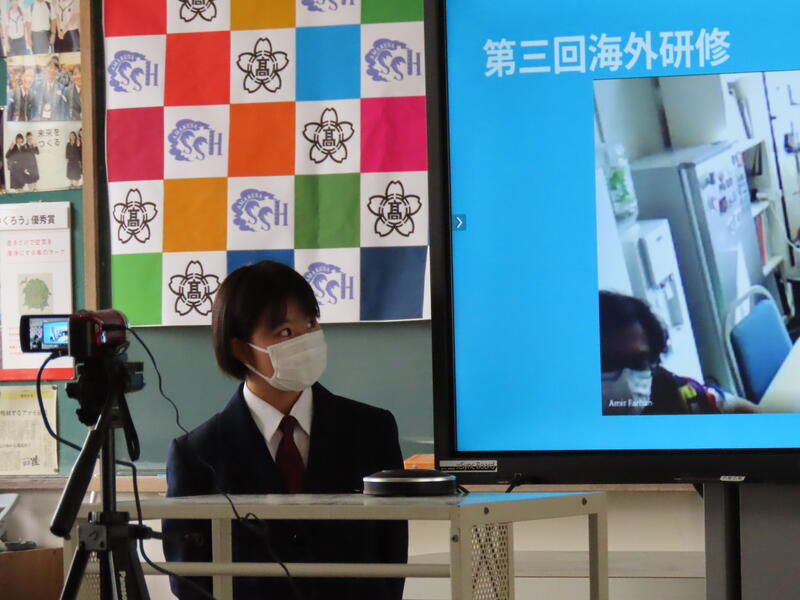

【科学部】キリバスとの交流(第2回)

様々な国際交流が行われている天草高校。

本日は科学部がキリバスと交流を行いました。

今回は新入部員も加えて、研究内容の紹介とアマモが環境に与える影響について発表を行いました。

その後のディスカッションでは、キリバスに分布しているアマモに似た植物の調査が決定しました。

次回は温暖化の影響を受けるキリバスの現状を報告していただきます。

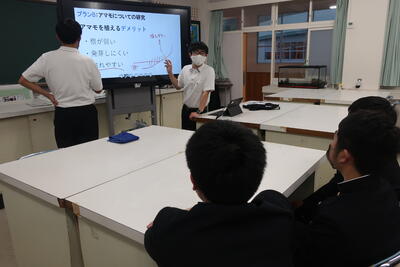

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会に向けた代表選考会説明

3年4組(ASⅢ)の生徒に、SSH生徒研究発表会の代表選考会について説明がありました。

参加した班は、アマモ班、温め隊、汽水域班、環境DNA班、精油班の5班です。

5月12日(木)に選考会を実施します。各班はA0サイズのポスターを2枚作成し、5分で発表を行います。

【科学部】後輩への研究講座

科学部では1年生の指導は基本的に2年生が行います。

しかし場合によっては3年生が指導を行うこともあります。

本日の科学部では、3年生が研究の内容を熱弁していました。

後輩たちも熱心に聞いていました。

このようにして、科学部では代々研究が受け継がれていきます。

【ATⅠ】先週に引き続きSDGsについて学びました。

4月26日(火)の7限

先週はSDGsの全体像について学び、今週はSDGsの17のゴールについて学びました。

全員でゴールについて確認した後に生徒たちはそれぞれ自分の興味、関心のあるゴールについて

Chromebook を用いて学習しました。

【ASⅠ】天草学連続講義が始まりました。

今週から「天草学連続講義」が始まりました。

「天草学連続講義」とは、天草で様々な課題の解決に取り組んでおられる方々を講師とした講義です。

講義では、天草の地域課題の解決に向けた取組についてご講話していただきます。

初日の今日は、第1回として天草市役所から政策企画課の津崎様と水産振興課の深川様をお呼びし、講義をしていただきました。

津崎様からは天草市の概要と課題、深川様からは水産業の紹介と課題をお話しいただきました。

津崎様、深川様、ありがとうございました。

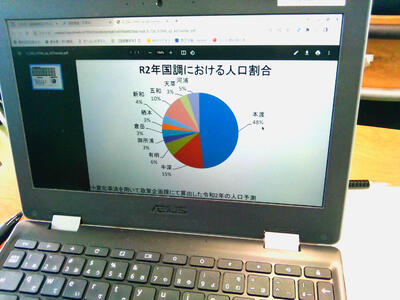

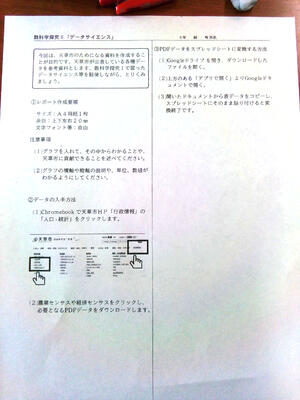

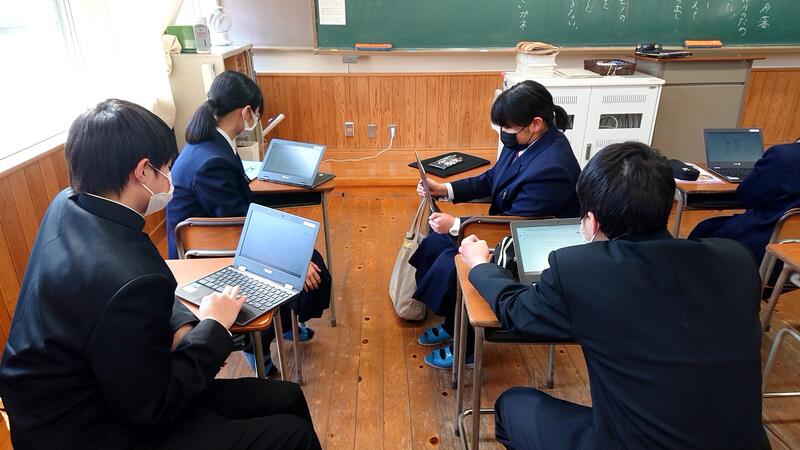

【数探Ⅱ】データサイエンス

4月26日(火)3限

先週に引き続き数科学探究(数探)では、データサイエンスの授業でした。

天草市のデータをもとに生徒自身でグラフを作成しました。検索したデータをもとに必要なデータだけを抽出し、スプレッドシートで表にまとめ、グラフに表しました。どのようなグラフを選ぶと見やすくわかりやすくなるのかを考えてグラフを作っていました。

【数探Ⅰ】2次方程式の有理数解に関する考察②

4月26日(火)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、2次方程式の有理数解の考察を行いました。

生徒たちは前回の授業で2次方程式の係数についていろいろな係数の組合せを考え、実験し、

ゲームが先手必勝であるという結論に至りました。このことに対して、今回は証明に挑戦しました。

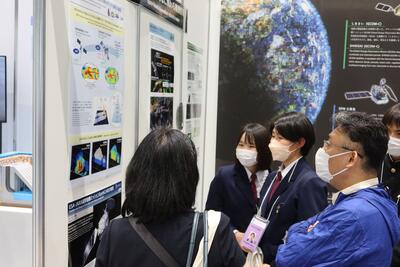

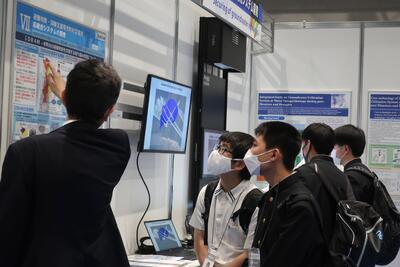

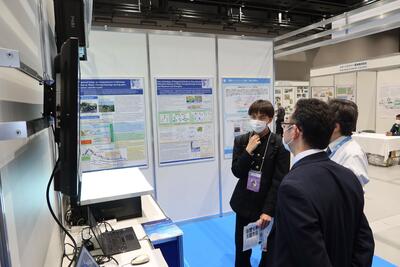

【科学部】アジア太平洋 水サミット(展示会場)

アジア太平洋水サミットには科学部およびASクラス生徒も参加しました。

サンドイベントに参加した後は、展示会場にて多くの企業・行政・NPO団体の展示を見学しました。

それぞれの展示会場で、担当の方々とディスカッションする様子が見られました。

ディスカッションでは、主に自分の研究に関連する内容について議論を交わしていました。

ASクラスの生徒にとって、多くの学びを得た展示会場でした。

今後、この学びを研究活動に生かしていきます。

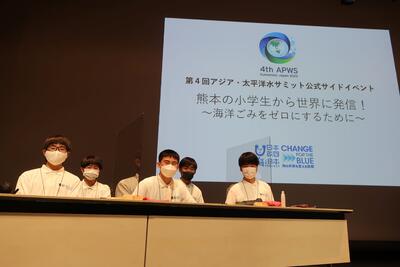

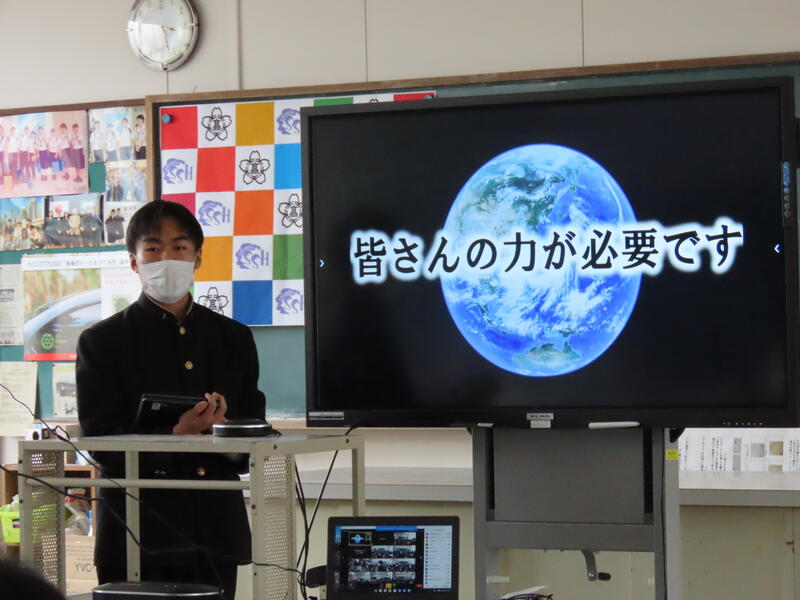

【科学部】アジア・太平洋 水サミット(サイドイベント参加)

科学部アマモ班が「第4回 アジア太平洋 水サミット」のサイドイベントに参加しました。

サイドイベントのタイトルは「熊本の小学生(高校生)から世界に発信! ~海洋ごみをゼロにするために~」です。

このイベントは「海と日本プロジェクトinくまもと」が主催し、熊本市内の小学校2校の代表とともに参加しました。

アマモ班のメンバーは研究内容の紹介と、小学生とともに海洋ごみを減らすための方法を話し合いました。

イベント途中には参観していた本校科学部生徒にも意見を求めれたりし、会場一体となって海ごみゼロについて考えました。

その結果、海ごみゼロ宣言として「ごみを拾う、捨てない、繰り返し使えるものを選びます。」を決めました。

今後、この宣言をアマモ班は実行していきます!

【科学部】水中ドローン講習会

天草高校には水中ドローンがあります。

このドローンを使って、水中生物や地形、海底に沈んだごみを観察しています。

今日は新入部員に対して、水中ドローン講習会が本校プールで行われました。

初めてのドローンに恐る恐る使っていた新入部員も最後には見事に操作していました。

今後の研究活動に活用していけそうです。

【科学部】2年生による新入部員指導

科学部では毎年、2年生が新入部員の指導を行います。

下の写真は、研究テーマの選定を行っている新入部員の指導の様子です。

2年生は先輩に指導してもらったことや自身の経験をもとにしてアドバイスしていました。

【ASⅢ】ASⅢからASⅡへ研究活動の報告を行いました

4月21日(木)7限

ASⅢの研究グループ9班が2年生のASクラスに向けて研究活動の報告をポスターやスライドで発表しました。

アマモ班、タニシ班、温め隊、汽水域班、建築班、毒草班、ゼオライト班、環境DNA班、精油班が3分間でこれまでの研究の概要を発表し、ASⅡでの継続研究を勧めました。3年生は自分たちの研究を2年生に引き継いでもらうために研究の魅力や今後の展望を力強くアピールしました。

また、発表が終わった班は、崇城大学の田丸教授と研究に関してディスカッションを行ったり、質問をしたりしました。ASⅢは1週間に1回しか授業がないので、今まで以上に研究計画を綿密に立て研究を進めていくことになります。

【ASⅡ】研究テーマのヒント

本年度のASⅡが開始しました。

ASⅡでは、ASⅠでの経験や学びをもとに、自然科学をテーマとした課題研究を行います。

初回の本日はAS担当者(理科・数学職員)と3年ASクラスの先輩から研究紹介がありました。

今後の研究テーマを決める際のヒントとなる内容ばかりで、2年ASクラスの皆さんにとって有意義な時間となりました。

<AS担当者による説明>

<3年ASクラスからの説明>

【ATⅠ】研究活動を開始しました。

4月19日(火)7限

SSH指定校のⅡ期開始に伴い、本年度より新しい学校設定科目天草探究Ⅰが始まりました。

天草探究Ⅰ(略称ATⅠ)は2年生の1,2、3,5,6組で実施され、天草におけるSDGsの達成を目指す研究を行っていきます。

本日は初回の授業で年間計画の説明が行われた後に、SDGsについて学びました。

【総探】本年度の研究が始まりました。

3年生1,2,3,5,6組で総合的な探究の時間(略称:総探)が行われました。

クラスを解体し、2年次に編成したグループで集まり、2年次の研究を継続していきます。

本日は年間計画と各グループの進捗状況を確認しました。年間計画の確認では、7月12日(火)に行われる発表会に向けて、班員と協力してポスターを作成することや2学期の内容について課題研究アドバイザーが話をしました。また、担当者が各グループの研究進捗状況を確認し、ディスカッションをしました。

【ASⅠ】ASⅠが始まりました!

今年度のASⅠが始まりました。

初回の2時間では、SSHの目的や活動についてSSH研究主任から説明がありました。

その後、研究倫理についての講義の初回として、著作権についての講義が行われました。

1年生は3年間の課題研究での学びが始まります。

多くのことを学んで、今後の人生に役立ててほしいものです。

<SSH研究主任による説明>

<研究倫理の講義>

【数探Ⅱ】本年度の授業が始まりました!

4月19日(火)ASⅢと3年5,6組の理Ⅰ選択者が数科学探究Ⅱの授業を受けました。

数科学探究Ⅱは、2年時に受講した数科学探究Ⅰの内容を深化させる科目です。

今日の授業では、データサイエンスについて学習しました。天草市の人口割合や人口推移のデータから読み取れることや天草に貢献できることを考えます。データを検索し、スプレッドシートに変換して加工できるようにします。データを加工しグラフや表に作り変え、天草に貢献できることをそれぞれが考えました。

【数探Ⅰ】2次方程式の有理数解に関する考察①

4月19日(火)に数科学探究Ⅰ(略称数探Ⅰ)の授業が行われました。

数科学探究は、日常の物事を数学的に解決する力を身に付けることを目指す、天草高校が開発するSSHプログラムです。

今回は、2次方程式の係数と有理数解の新たな関係を、ゲームを行いながら、自分たちで導き出すことに挑戦しました。

【ゲーム内容】

先手:0でない整数を3つ選び、後手に渡す。

後手:もらった数字を2次方程式の係数に入れて、先手に返す。※並べ替え自由

先手:もらった2次方程式を解く。

この時に、解が有理数解となったら先手の勝利で、無理数解や虚数解となったら後手の勝利。

生徒たちはゲームを行いながら、このゲームが「先手必勝」、「後手必勝」のどちらなのかを考えました。

【科学部】部結成が行われました。

新入部員が入ってくる時期になりました。

本日科学部に1年生が8名入部しました。

入部したのは、「面白い研究をしていると知ったから。」「科学部だった兄や姉に勧められて。」「科学部に先輩がいたから」など、これまでの科学部員の活動が理由になっていました。

これは地域に科学の面白さを広めるとした天高SSHの成果の一つだといえます。

これで本年度(本日時点)では、3年生11名、2年生7名、1年生8名の26名となりました。

新入部員を迎えた2,3年生は早速研究活動について、1年生に指導していました。

今年度も活動が楽しみです。

【ASⅢ】研究活動始動!

4月12日(火)5限

今年度のASⅢの年間計画を配布し、各種発表会や評価について確認しました。その後、14日(木)に行われる、ASⅡへの研究発表の準備を行いました。ASⅡの後輩に自分たちの研究内容を発表し継続研究を促します。

【科学部】アジア太平洋水サミットサイドイベントに向けて

今月23日に熊本市で開催される「第4回アジア・太平洋水サミット」のサイドイベントで科学部アマモ班の5人が研究発表します。

イベント名は「熊本の小学生から世界に発信!~海洋ごみをゼロにするために~」です。

イベントでは研究発表の他に、熊本市内の小学生とともに海洋ごみをゼロにする方法を話し合います。

イベントの詳細やオンライン視聴の参加登録は以下のURLに掲載されています。

https://www.4apws-kumamoto2022.jp/

今日は発表で用いるスライドの構成を再検討していました。

海を間近に感じる本校生徒が熊本市の小学生とどんな意見を交わすのか楽しみです。

【科学部】サンゴ班への研究アドバイス

熊本大学の松田博喜 教授によるサンゴ班への研究アドバイスが行われました。

アドバイスは松田先生の喜界島をフィールドとした研究内容を例に挙げて行われました。

サンゴ班の2人は水槽実験を主に研究していましたので、フィールド調査の実例を知ることで大きな学びに繋がりました。

今年度は水槽実験に加えて、天草各地でのフィールド調査を実施していきたいと考えています。

松田先生、ありがとうございました。

【科学部】キリバスの方々との交流(第1回)

今年度の科学部の活動の中にキリバスの方々との交流があります。

本日はその第1回が行われました。

先ず、科学部員が自己紹介と活動内容の説明を行いました。

説明後の質疑応答の中で、キリバスにもアマモに似た海草が生えていることが分かりました。

キリバスでも天草高校の活動が展開できるかもしれません。

今後も定期的な活動を続け、連携を深めていきたいと思います。

【科学部】町山口川で環境調査を行いました

毎年行っている町山口川の環境調査を行いました。

今年の調査では調査地域を3区画に分け、動物・植物・地形・水質について調査しました。

河川改修が行われた影響で一部地形が変化していましたが、生物は逞しく生きていました。

今年度は定期的に調査していきます。

【番外編】

今回もゴミ拾いを行いました。

ホタルが舞う町山口川ですが、風で飛んできたと思われるゴミが少しありました。

今後の調査でもゴミ拾いを続けていきます。

【科学部】アマモ生態調査(令和4年度1回目)

本年度の第1回のアマモ調査を実施しました。

今回は大潮で大きく潮位が下がったので、海底地形の調査も行いました。

調査では自作の器具を使って、1m間隔で調査を行いました。

今後の活動で、地形断面図を作成します。

アマモの種子らしきものも観察され、次世代に命をつないでいることが確認できました。

【番外編】

最後に海中のゴミ拾いを行いました。

以下の写真はそのとき拾ったゴミです。

どこからか流れてきたものと思いますが、心が痛みました。

【科学部】サンゴが天高にやってきた!

サンゴ班の研究の続報です。

今回はサンゴ水槽がリニューアルされました。

下の写真を見てもらえば分かるように、多くのサンゴが設置され、クマノミも2匹やってきました。

設置に際しては、専門家の指導を受けながら、サンゴ班の2名が大きなサンゴをカットして株分けしました。

今後は水温、水流、光を少しずつ変えてサンゴへの影響を研究していきます。

御指導いただいた森田様、ありがとうございました。

【科学部】キリバスとの交流の打合せ

来月5日に行われるキリバスの方々との交流の打合せが行われました。

打合せには、科学部アマモ班の4名と日本キリバス協会代表理事のケンタロ・オノ氏と、交流の際に通訳などのサポートをお願いするオノ様が参加されました。

4月からは定期的に交流を行っていく予定です。

続報にご期待下さい。

【科学部】高校生ちきゅうワークショップ2022に参加しました

科学部の13名が日本科学未来館(東京都江東区)が主催する「高校生ちきゅうワークショップ2022 ~恵みと災いをもたらす自然のなかで、どう生きるのか~」にオンライン参加しました。

ワークショップでは、「自然災害」「地球環境・海洋環境」「社会・伝承・歴史」のテーマ別の分科会で他校の高校生たちと議論をしました。

議論の中で、他県の現状や活動を知ることができ、今後の活動の参考になっていたようです。

今後もチームサイト等を活用して、交流を深めていく予定です。

【SSH】令和4年度SSH指定校の内定が決定しました!

3月24日(木)14:00、文部科学省ホームページにおいて、令和4年度SSH指定校が公表され、天草高校も内定を頂きました!

これにより、令和4年度から令和8年度までの5年間を第2期とし、SSHの研究指定校として取り組むことができます。

第2期の研究テーマは『探究的な問いの視点で地域を見つめ、科学的思考で持続可能な世界を創る科学技術人材育成』です。

文部科学省ホームページは、下記URLをご覧ください。

→ https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/mext_00102.html

第1期で開発した天草サイエンスの探究活動を「天草探究」で全校展開したり、全ての理科(物理・化学・生物・地学)を学ぶことができる「総合理科」を開発したりしますので、ぜひご期待ください!

【SSH】SSH研究開発実施報告書(第1期5年次)を公開しました!

令和3年度SSH研究開発実施報告書(第1期5年次)を公開しました。

今年度の取組だけでなく、第1期指定5年間の変容もわかる資料となっています。

詳しくは、下記URLをクリックして、ご覧ください。

→ https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSHreport

令和3年度SSH研究成果発表会【午後の部】

3月17日(木)、SSH研究成果発表会の午後の部です。

午後は、ASⅠ、ASⅡの、ポスターセッション発表と、ASⅡと科学部による口頭発表が行われました。

ポスターセッションでは、ASⅠとASⅡ、科学部の合計46班が、様々な科学的観点から天草についての研究成果を発表しました。

専門性の高い内容を発表する班も多く、観覧している生徒からの質問も多く、活発な意見交換がなされていました。

最後に、ASⅡと科学部による口頭発表が行われました。

ASⅡでは、ヘドロによる土壌改良材開発の研究や、スクミリンゴガイの殻を用いた有機石灰の作成の研究、貝殻を用いた発熱材開発、精油による手の殺菌効果と心理的効果に関する研究、そして建築班による海外研修報告が行われました。

科学部の発表では、Global Link Onlineで世界1位を獲得したアマモ班による「海面上昇量予測とアマモの定植を組み合わせることで未来を守る~より身近な地球温暖化対策に向けて~」と題して、これまでの研究成果の総まとめとしての発表になりました。

今年度も、昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響により、さまざまな制約を受ける1年ではありました。

しかし、そうした状況のなかでも、専門性を高めるための多くの機会に恵まれ、今日この日を迎えることができました。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

令和3年度SSH研究成果発表会【午前の部】

3月17日(木)、天草高校地学室及び体育館をメイン会場として、令和3年度SSH研究成果発表会を開催しました。

本校の研究成果発表会は、生徒が研究者として活動する機会と位置付けて、毎年実施しています。

今年度は1人1台端末や大型提示装置等のICT機器を活用して、Zoomによる口頭発表を行ったり、実際に会場でポスターセッションを行ったりすることで、これまでの研究の集大成を披露することになります。

今年度までのSSHの取り組みは、各種フォーラムでの研究発表や、国内のみならず国外の機関や専門家の方々との連携により、着実に成果を積み上げてきており、Global Link Onlineで世界1位を獲得するなど、注目を集めています。

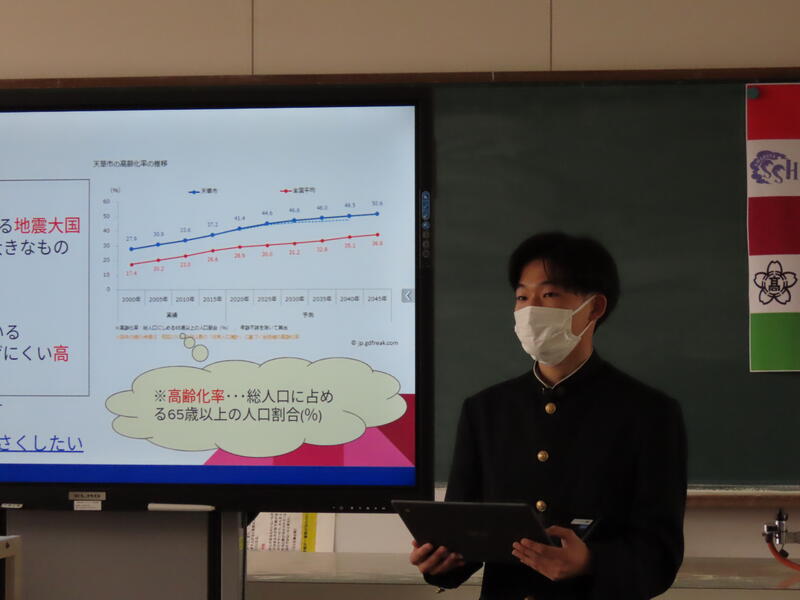

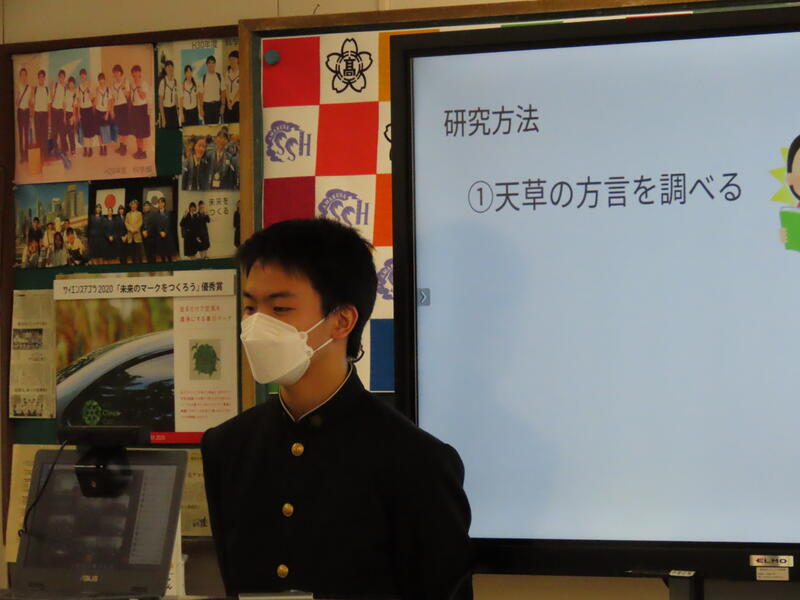

午前中は、宮﨑SSH研究主任の研究概要報告が行われた後、予選を勝ち抜いたASⅠ(1年生)による天草の観光に関する研究や、方言の混在生に関する研究、津波や、土砂災害に対して工学や環境の面から考察する研究、天草の特産品を考案する研究や、少子高齢化に関する研究が発表されました。

Zoomのチャット機能を活用しながら、各クラスや崇城大学、熊本大学をはじめとする外部の方々からの質問を受け、活発に応答する姿がありました。

午後からは、ポスターセッションやASⅡの研究発表、そして科学部の研究発表が行われます。

【ASⅠ】研究成果発表会に向けた発表練習

3月15日(木)のASⅠです。

17日に行われるSSH研究成果発表会に向けた練習を、各班で行いました。

担当職員に向けたプレゼン手-ションを行い質疑に答える練習や、ポスターまたはスライドといったプレゼンテーション資料の改善等、それぞれのペースで取り組みました。

本番まで残り2日ですが、よい発表ができるように準備しましょう!

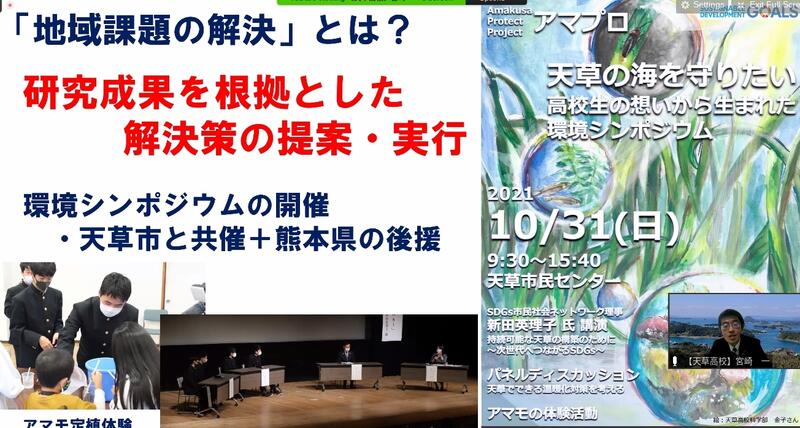

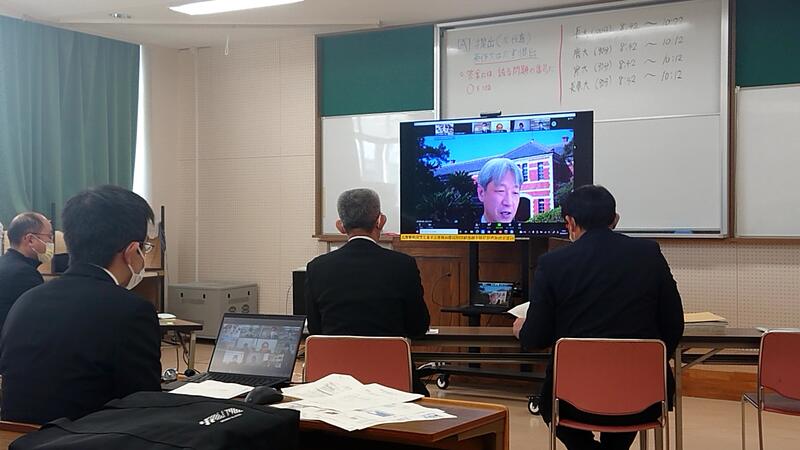

【SSH】熊本県探究活動指導者研修会での発表

3月11日(金)、熊本サイエンスコンソーシアム主催の探究活動指導者研修会が、リモート形式で開催されました。

その中で、本校の「地域と連携した探究活動」の実践事例を、宮﨑SSH研究主任が行いました。

特に、県内の高校の参考になる課題設定と成果の発信の取組(連続講義や環境シンポジウム)について説明しました。

また、講師の選定方法や生徒への影響など、質問も多くあり、本校にとっても有意義な時間となりました。

その他にも、県内のSSH4校(第二・熊北・宇土・鹿本)と、八代高校の発表があり、探究について深く考える機会となりました。

【ASⅡ】研究成果発表会に向けて

3月10日(木)のASⅡです。

各班が17日(木)に行われるSSH研究成果発表会に向けて、発表練習や資料づくりを行いました。

また、汽水域班は、リモートで崇城大学の田丸教授とデータのまとめ方についてディスカッションしました。

残り期間を有効に活用しましょう!

田丸教授、ありがとうございました。

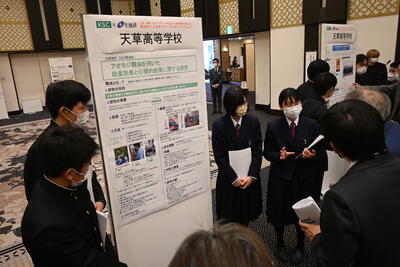

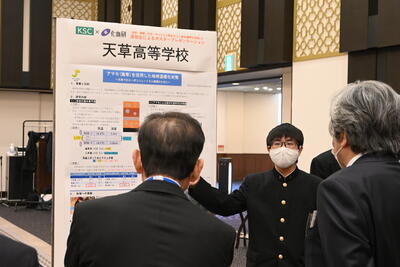

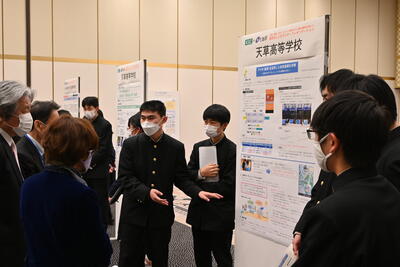

【SSH】KSL熊本構想を目指した高校生によるプレゼンテーション

3月10日(木)、熊本ホテルキャッスルで行われた「KSL熊本構想を目指した高校生によるプレゼンテーション」に科学部アマモ班5名と2年ASクラスの精油班4名が参加しました。

この会は、先端の研究者との出会いを、高校生に提供するという目的で実施されています。

※KSLは、「Kumamoto」と、自然・健康・文化・サイエンスを意味する「 Science& Letters 」の頭文字から成る略称です。

はじめに、化血研研究報告会があり、企業が若手研究者の育成に力を入れておられるという話を聞くことができました。

その後、ポスターセッションが行われ、化血研若手研究奨励助成関係の先生方を相手に本校の研究成果を発表し、助言を頂きました。

<ASⅡ精油班>

<科学部アマモ班>

【ASⅠ】研究成果発表会に向けた準備

3月8日(火)のASⅠです。

17日に行われる研究成果発表会に向けて、口頭発表やポスター発表の準備を行いました。

オンライン上で共同編集をするため、自宅から参加している人も不具合なく取り組めました。

結果に対する考察をしたり、仮説に対する結論を考えたりしながら、探究の楽しさを学べているようです。

【SSH】SSH運営指導委員会を開催しました!

2月17日(木)、オンライン形式で、SSH運営指導委員会を開催しました。

初めに宮﨑SSH研究主任から、第1期5年間の成果と今後の取組についての説明を行いました。

その後、本校が天高版科学技術人材に必要と考える5つの力「問いを立てる力」「情報を収集する力」「情報を分析する力」「対話する力」「創造する力」について様々な意見を頂きました。

また、生徒の研究成果を社会に還元する方法へのアドバイスを頂きました。

今回頂いた意見をもとに、改善を図りたいと思います。

運営指導委員の皆様、ありがとうございました。

【ASⅠ】SSH研究成果発表会に向けた発表資料の改善

2月15日(火)のASⅠです。

今回から、3月17日(木)に実施予定のSSH研究成果発表会に向けた準備を行います

はじめに、課題研究アドバイザーの宮﨑先生より、より良いポスターの作りに関する説明がありました。

生徒たちは、中間発表や分野別予選会を振り返りながら、相手に伝わる発表の仕方を考えました。

その内容を共有し、自宅待機の生徒もMeetを使いながら、最終発表に向けた準備を各班で始めました。

トンガ火山噴火による大気圧変動の計測結果

2022年1月15日に発生したトンガの火山噴火に伴う気圧の上昇を、本校の屋上にある気象観測装置が捉えていました。

写真のグラフ赤線に注目してください。

1月15日21:00付近に、気圧の急上昇と急下降が読み取れます。

観測機器の故障の影響も考慮し、念のため1か月ほど観測を続けてみましたが、その間の観測データに異常は見られなかったため故障はないと判断しました。

トンガから天草までの距離は、約8,300km。

トンガ火山噴火時刻は、日本時間の13:10頃といわれているので、観測までにかかった時間は約7~8時間。

つまり、時速約1,100kmの速さだったとわかります。

飛行機の時速860kmよりも速く、音の伝わる速さとされる時速1,225km(マッハ1)と同程度です。

何より、太平洋の大気を越えて、日本の大気にまで影響を及ぼすということは、それほど大きな威力であったとわかります。

このような出来事は、世界各地で起こりうることですので、みなさんも、関心を持って考えてみて欲しいと思います。

■PDFはこちら → トンガ火山噴火による気圧上昇.pdf

【ASⅡ研究活動】

2月3日(木)のASでは、登校している生徒が実験を行い、リモートの生徒が発表会のポスターやスライドの作成を行いました。

アマモ班

アマモ種子を育てる方法として、液体肥料を海水に溶解させ、今までの結果と比較する実験を行っています。今後の結果をお楽しみください。

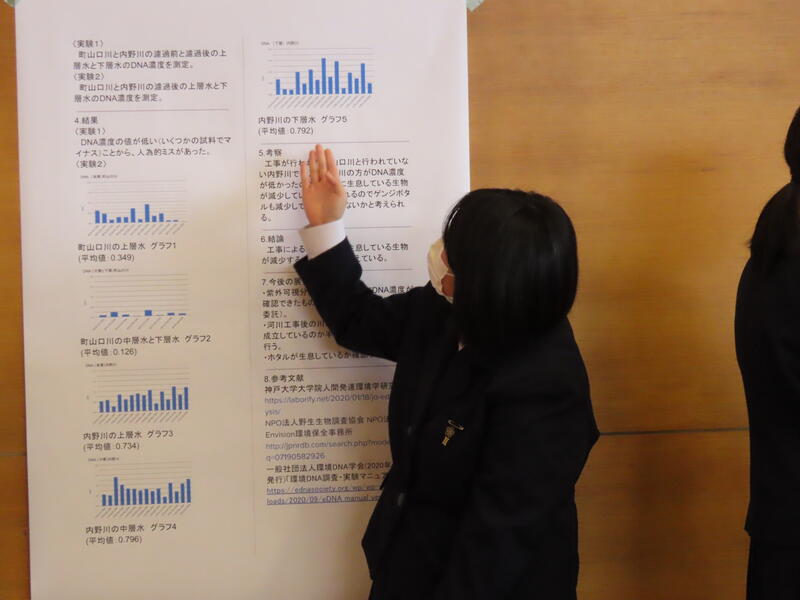

環境DNA班

DNAが水中に残っているのかを測定しています。実験の手順が複雑で四苦八苦していました。

タニシ班

土壌分析機を使用してタニシの殻を含んだ土壌と牡蠣の殻を含んだ土壌を解析しました。

建築班

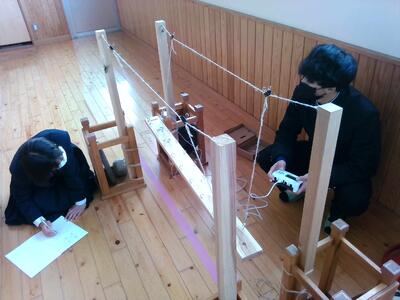

ワイヤの位置を変えながら、張力を力センサーで測定する実験を行いました。

汽水域班・毒草班

崇城大学の田丸教授とオンラインでディスカッションを行いました。答えを示すのではなく、研究の方向性等を話し合うことで生徒たちの気づきを促していただき議論が深まりました。

【ASⅠ】プレゼンテーション分野別予選会

2月1日(火)、プレゼンテーション分野別予選会を開催しました。

これは、3月17日(木)に行われる本校のSSH研究成果発表会の代表口頭発表班を決める予選会です。

各班は、理工学系、農水産業系、観光系、医療福祉系、国際系、起業系、歴史文学系の7つの分野に分かれ、7分の発表の後に、質疑に答えます。

全ての班が、中間発表から改善を加え、一年間積み上げてきた研究成果を、班員と協力しながら発表しました。

今回は、分散登校期間と重なったため、校内で発表する人と、リモートで発表する人の連携も重要でした。

代表班の発表は後日となりますので、楽しみにしておいてください!