新着情報

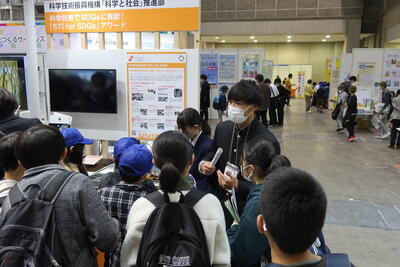

【ASⅡ】第1回KSH全体発表会~県立高校学びの祭典~

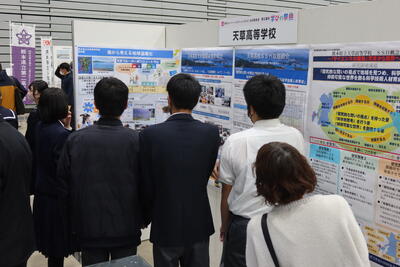

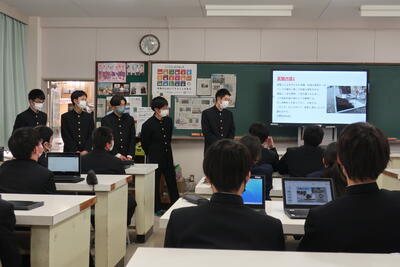

3月4日(土)にグランメッセ熊本にて、第1回KSH全体発表会が開催されました。

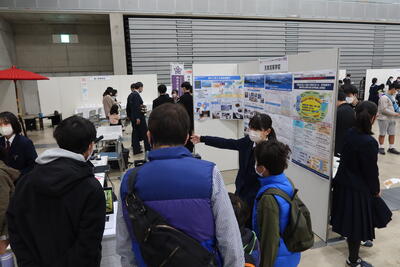

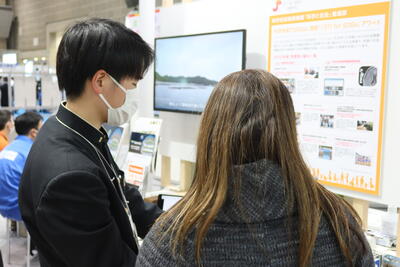

県立高校の生徒および職員、一般の方々も多数参加しました。ASⅡの9班もポスター発表に参加し、見に来ていただいた方に自分たちの研究成果を発表しました。

3月2日の熊本大学の留学生へ向けた発表会で指摘を受けたことを改善し、「伝え方」を意識して臨みました。

今回の発表会でも多くの助言をいただき、各班にとって、収穫の多い発表会になったようです。

この学びを生かし、3月16日に開催されるARP探究成果発表会へ向けての最終調整を行っていきます。

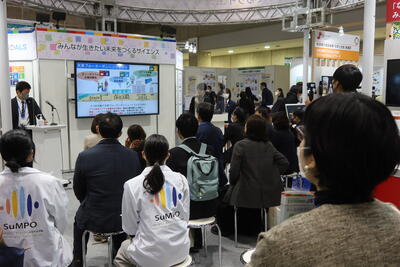

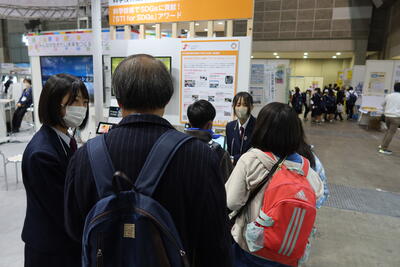

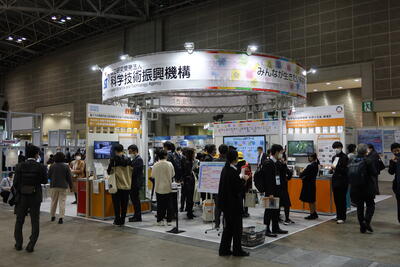

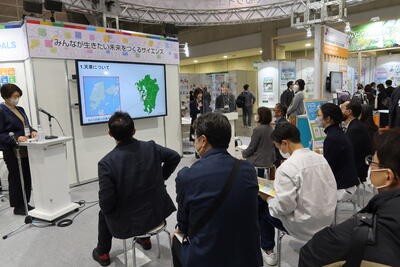

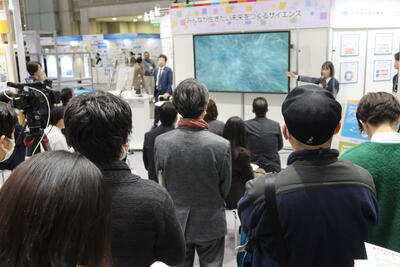

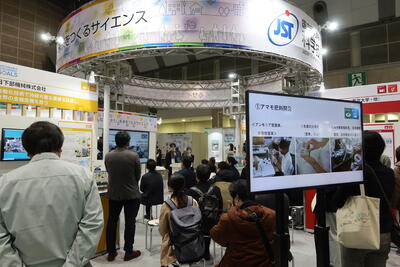

【科学部】KSH全体発表会

グランメッセで県か高校が一堂に会して行われたKSH全体発表会で科学部がブース発表を行いました。

今まで準備を進めてきた、ミニドローン体験会や天草高校の課題研究の紹介などを行いました。

急遽変更を余儀なくされる部分もありましたが、部員で協力して改善することができました。

多くの方々に天草高校の取組を知ってもらえたと思います。

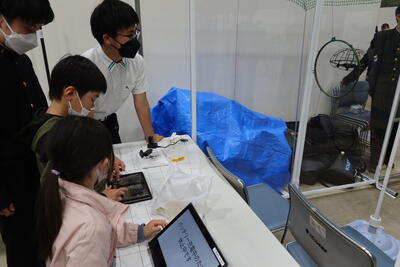

【ミニドローン体験会】

One Team プロジェクトで学んだドローンの活用法を生かして、ドローン体験会を実施しました。

多くの小中学生に楽しく学んでもらいました。

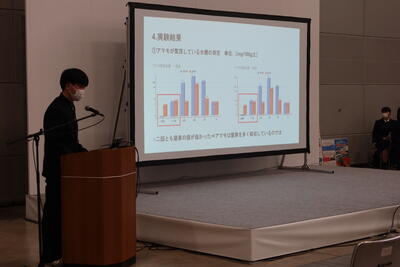

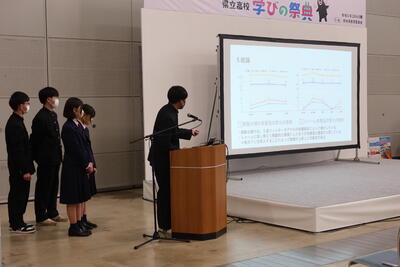

【ステージ発表】

天草ブルーカーボンニュートラルを目指すアマモ班の研究を発表しました。

【天草高校紹介ブース】

天草高校で行われているSSH事業や科学部の活動について発信しました。

【ASⅡ】熊本大学留学生に向けた発表会

3月2日(木)に熊本大学の留学生に向けた研究成果発表会を実施しました。

今年度は海外研修が実施できなかったので、英語を用いた対面での発表は初めてとなりました。

ASⅡの8班が発表し、英語での発表や質疑応答には苦戦していましたが、留学生の方の熱心で温かいご助言をいただき、少しずつ発表も向上していきました。

研究の中身だけでなく、アイコンタクトやジェスチャーを交えて表現することの大切さを改めて学ぶことができた発表会となりました。

ご協力いただいた熊本大学の先生方、ありがとうございました。

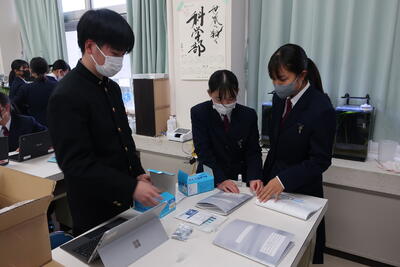

【科学部】KSH全体発表会~県立高校学びの祭典~に向けて(その2)

4日に行われるKSH全体発表会に向けて、準備が着々と進行しています。

本日は部長による全体進行の確認とミニドローンブースの試作が行われていました。

どんなブースになるのでしょうか?

当日をお楽しみに!

【科学部】KSH全体発表会~県立高校学びの祭典~に向けて

3月4日(土)にグランメッセにてKSH(熊本スーパースクール)全体発表会が行われます。

この発表会は県内の探究活動に取り組む生徒が一堂に会し、研究成果を披露し合い、県内の小中学生にも広く取組を周知するものです。

本校からは、2年ASクラスと科学部が参加します。

科学部は研究発表に加えて、今年度ドローンについて学んだことを披露することになりました。

下の写真はミニドローンのコース案を作っている様子です。

実際に来ていただいた方に、ミニドローンの操作をしていただく予定です。

天草からは遠いですが、熊本市内在住の天高OBも含めて、多くの方々の参加をお待ちしております。

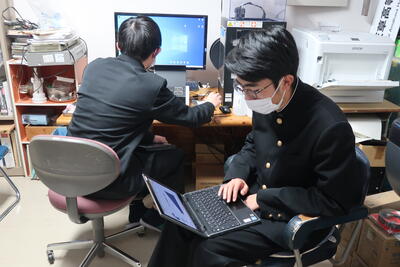

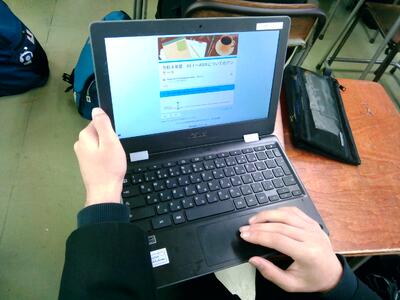

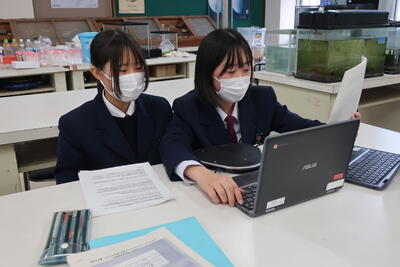

【ASⅡ】ポスター・スライド・動画作成

2月16日(木)のASⅡです。

各班アブストラクトと、ポスター、スライド、動画の作成を行っています。

今年2、3月のASⅡは怒涛のスケジュールです。

まず、来週2月24日(金)が、ポスターもしくはスライドの動画提出締切です。

その後、アブストラクトの作成と、スライドを英語に直す作業を行います。

3月2日(木)は、アブストラクトの提出締切になっていますが、

この日に生徒は英語に直したスライドを使って熊大留学生との意見交換を行います。

3月4日(土)はKSH発表会です。

そして、3月16日(木)はARP探求成果発表会本番です。

時間が限られていますが、研究活動頑張ってください!

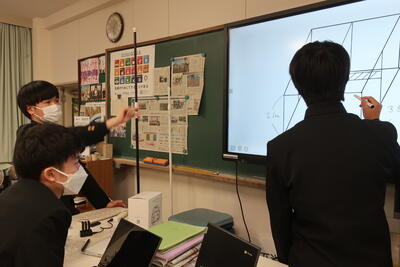

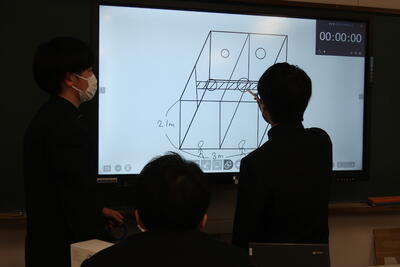

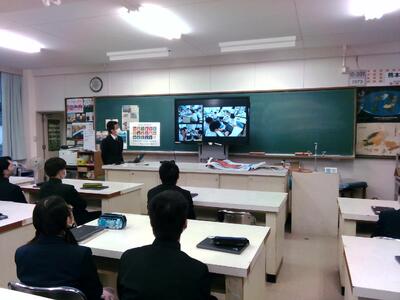

【SSH職員研修⑤】考察・結論の指導に係る職員研修

2月15日(水)にSSH職員研修を実施しました。

本日の研修では、生徒が研究をまとめる際に必要な、考察・結論の指導の仕方について、

先生たち全員で考えました。

そもそも考察と結論はどのように違うのか、

外部データを使って論を裏打ちする際に、どのような視点から生徒にアドバイスができるのか、

について意見を交換しました。

3月16日(木)には市民センターでARP探求成果発表会が実施される予定ですが、

学校一丸となって、来る発表会に向けて研究を進めていきたいと考えています。

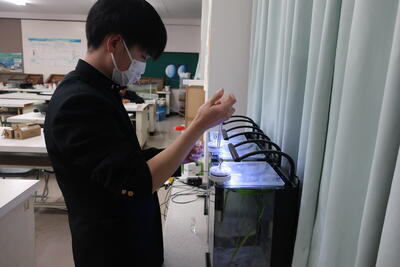

【ASⅠ】環境に配慮した養殖用餌の開発

1年生が行っているASⅠで、ある班が養殖用の餌の開発を行っています。

本日は、従来の餌にミルワームの粉末を加えたペースト状の餌を作成していました。

今後、少しずつ食べさせてみて、魚と水質への影響を観察していきます。

【科学部】イノベーションユース2040への参加

科学部有志の5名が日本科学振興協会(JAAS)が主催しているイノベーションユース2040に参加しています。

この取組は、将来の日本を担う若者が科学に魅力を感じ、科学・研究を通じてより良い世界を作れるように、中高生・大学生など10代の若者が研究発表を行い、議論をするための場を作り出すものです。

先日、サイエンスアゴラでお会いした九州大学の大賀先生から紹介していただき、参加しました。

全国からの応募があり、12月に提出した応募書類の選考結果により、アマモ班はセカンドラウンドへの通過が決定しました。

セカンドラウンド通過者には、大学の先生からアドバイスをいただけます。

本日はアマモ班担当の先生から、研究についてのアドバイスをいただきました。

セカンドラウンドは18日に予定されています。

最終ラウンドであるサードラウンドに参加できるように頑張っていきます。

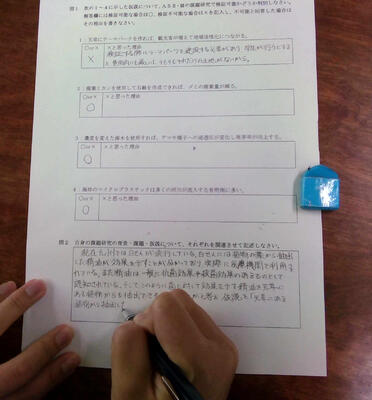

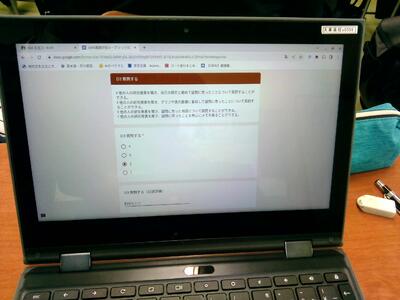

【ASⅡ】本評価(B2、C1)

2月2日(木)のASⅡです。

今日は、B2(情報収集の計画を立てる)、

C1(数値データを処理する)の本評価です。

それぞれの班が、各場所に別れて、担当の先生との面談に臨んでいました。

皆緊張した面持ちでしたが、今までの自分たちの研究活動についてしっかり受け答えしていました。

3月16日には、市民センターでARP探求成果発表会が実施されます。

2年ASⅡの皆さん、頑張ってください!

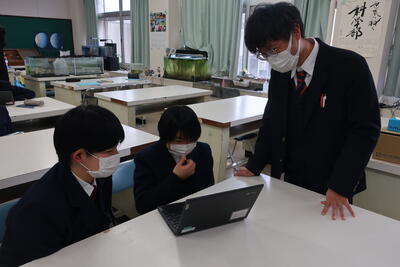

【ATⅠ】本評価に向けて

本日(1/31)のATⅠは再来週の本評価に向けて、今後の研究方針の話し合いが行われていました。

話し合いでは、担当者以外の先生にもアドバイスを受けて、今後の研究方針の決定に役立てていました。

班によっては、データ採取を進めていました。

【ASⅠ】分野別予選会が行われました。

ARP探究成果発表会(3月16日実施)のステージ代表を決める分野別予選会が行われました。

予選会は6会場に分かれて実施され、7月から取り組んできた成果を発表しました。

各会場での評価1位がステージ発表となります。

皆緊張した面持ちでしたが、しっかりとした発表をすることができました。

【科学部】楠浦でのアマモ生態調査(令和5年度第1回)

本日は楠浦のアマモ調査を実施しました。

ウェーダー(通称:胴長)を着用して濡れない範囲まで海に入りましたが、アマモの生息場所までは進めませんでした。

そこで海岸に流れ着いているアマモの切れ端を探してみると、比較的新しいものが発見されました。

アマモは生育しているようです。

もう少し暖かくなって、水温が上昇してから海中の調査を実施します。

【ASⅠ】分野別予選会に向けて(その2)

本日も1年生が来週行われる分野別予選会の準備をしていました。

各班、仕事を分担して、それぞれの班員が一生懸命取り組んでいました。

予選会が楽しみです。

【ASⅡ】研究活動

1月26日(木)ASⅡです。

今日は冒頭で来週行われる本評価(B2、C1)の評価基準を事前に確認した後、

各班に別れて活動を行いました。

今日は崇城大学の田丸先生も研究に参加してくださっています。

クラゲ班は、採取してきたクラゲ液を使って、赤潮に強い成分を抽出できないか検証しています。

外は寒いですが、作業お疲れさまです。

波力発電班はハンダゴテを使用し、

摩擦を起こして電気を発生させるコイルを巻きつけるための道具を作成していました。

残念ながら、その道具はうまく機能する状態にはまだなっていないようです。

来週は本評価です。皆さん、研究活動頑張ってください。

【ATⅠ】研究計画の再検討およびデータ採取

ATⅠの研究活動も進んでいます。

本日は先週までに完成させたテーマと仮説に合わせて、今後の研究計画を話し合っていました。

先行する班は、データ採取も行いました。

【ASⅠ】分野別予選会の準備

ASⅠは来週、分野別予選会が行われます。

この予選会では3月16日(木)の成果発表会でステージ発表を行う各分野の代表班を選考します。

本日は、その準備を各班が進めていました。

どんな発表になるのか楽しみです。

【科学部】市議会市民生活委員会の市議の方々との意見交換会

科学部と天草市議の市民生活委員会の方々との意見交換会が行われました。

海洋プラスチック問題に関して意見交換が行われ、冒頭には科学部の研究発表も行われました。

意見交換会では、市議の皆様から天草市の取組などを伺い、今後の研究活動の参考になるものもありました。

少しでも科学部の研究が天草のためになればと思い、今後も活動を続けていきます。

貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

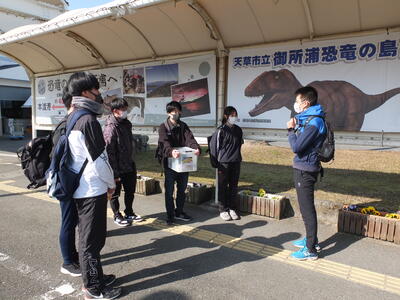

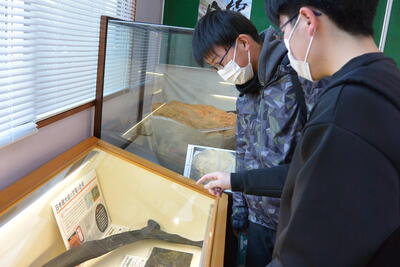

【科学部】御所浦へ化石採取へ行ってきました

1月21日(土)に科学部で御所浦町へ化石採取に行きました。

今回は化石班の生徒を中心にフィールドワークを計画し、合計7名が参加しました。

御所浦島に到着後、資料室を見学し、御所浦層群の「トリゴニア砂岩」から、多くの二枚貝の化石を採取することができました。また化石班の濱さんは、天草市立御所浦白亜紀資料館のスタッフの方と直接やりとりをすることで、今後の研究材料を持ち帰ることができたようです。

化石採取の後は、港に打ち上げられている海洋ゴミの調査を兼ねて、清掃活動をしてきました。

今回の調査を通して、御所浦町の地質についてだけでなく、天草の自然環境を守ることへの意識を高める事ができました。

【ASⅡ】研究活動

今週もASⅡは研究活動を続けています。

研究活動も本格化し、各班がSSH機材を活用してデータの採取を行っていました。

【科学部】魚糞の有効活用を目指して

科学部のアマモ班は、今年度から魚糞の有効活用を目指して、アマモの肥料開発に取り組んでいます。

今日は、水槽内に投入した魚糞によって変化した水中及び土中の成分を調べていました。

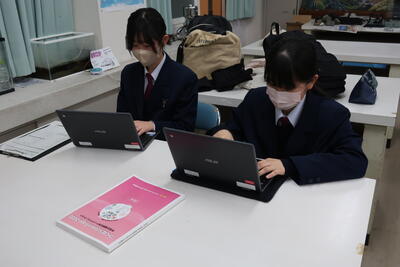

【科学部】つくばScienceEdge2023に向けて(その1)

3月につくば市で行われる「つくばScienceEdge2023」に科学部ホタル班が出場します。

今日は提出するアブストラクトを作成していました。

ホタルに関する論文を読んで知識を増やしたり、時には同級生に意見を聞いて作成を進めています。

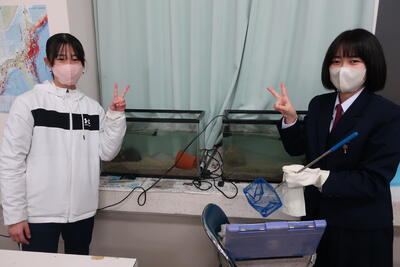

【ASⅠ】ガラカブ捕獲に悪戦苦闘しましたが・・・。

ASⅠのある班の女子生徒2名が、ガラカブを使って研究するために魚釣りに出かけました。

なかなか釣れずに困っていたところ、近くにいた釣り人からガラカブ4匹を分けていただきました。

いただいたガラカブは無事に学校の水槽へ移しました。本当にありがとうございます。

多くの天草の人々に支えられて研究活動が成り立っているんだと実感した出来事でした。

【ASⅡ】羊角湾でのクラゲ捕獲

ASⅡのクラゲ班が羊角湾にやってきました。

その目的はミズクラゲの捕獲です。

クラゲがいるのか不安でしたが、かさの直径5~10cmのミズクラゲが19匹捕獲できました。

捕獲したクラゲは、その場で解体し、それぞれ持ち帰りました。

このクラゲを研究にどのように使うのか、今後報告していきます。

【科学部】今年の研究活動が開始されました。

新学期が始まって、2日経ちました。

科学部も今日から本格的に研究活動を開始します!

天草の地域課題解決の一助となるように、今年も頑張ります!

【アマモ班】

昨年末から取っていたデータの検証をしていました。

【ホタル班、サンゴ班】

研究成果を投稿論文にまとめていました。

【ASⅡ】研究活動

1月12日(木)ASⅡです。

今日もそれぞれの班が研究活動を続けています。

授業冒頭のディスカッションも活発に行われていました。

マイクロプラスチック班は、町山口川の泥を採取し、

マイクロプラスチックがどれくらいの割合で含まれているのか検証しようとしています。

バイオエタノール班は、アマモとイースト菌、米糠を混ぜ合わせている最中です。

3週間ほど発酵させ、バイオエタノールの産出量を検証します。

化粧水班もスポイトを使って検証に使う化粧水液を入れています。

皆さん、研究活動頑張ってください!

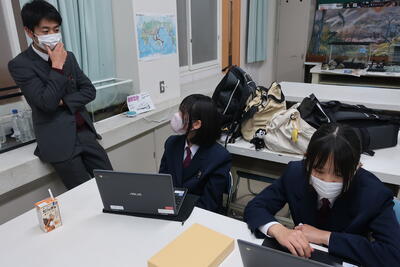

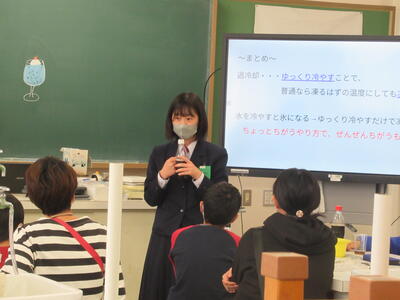

【ASⅡ】第8回天草サイエンスアカデミー

12月28日(水)に第8回天草サイエンスアカデミーが実施されました。

前回は動画配信のみでしたが、今回は対面で実施することができました。

天草地区の小中学生にどうすれば科学の面白さを伝えられるか、この日のために準備を進めてきました。

当日は多くの小中学生にご来場いただき、5つの講座に分かれて科学実験行いました。

生徒たちは準備を進める中で自分の理解を深めたり、教えることの楽しさを味わったりすることができたようです。

小中学生の皆さんに、少しでも科学の面白さが伝わっていたら嬉しいですね。

ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。またのご参加をお待ちしています。

【科学部】優秀賞受賞!くまもとSDGsアワード(SDGs未来づくり部門)

科学部アマモ班が くまもとSDGsアワードのSDGs未来づくり部門で優秀賞を受賞しました。

これは、先日の「STI for SDGs」アワードの次世代賞の受賞に続いての受賞となります!

熊本日日新聞社の本社で行われた表彰式では、蒲島知事など多くの方々の見守る中で、研究発表を行いました。

今後は天草ブルーカーボンニュートラル達成のためにデータを積み重ねていき、具体的な行動策定に努めていきます。

【ASⅢ】最終日

12月22日(木)

最後のASⅢでは、各担当者からの振り返りとSSH主任講話を行いました。

研究班の担当者からは、これまでの研究プロセスを大学の研究に生かしていってほしい、もっとデータを多く取って結果を出してほしい、また、高校時代に課題研究を3年間行うことができたことは大きなアドバンテージであるというメッセージをいただきました。

主任講話では、ASⅡ〜Ⅲを写真で振り返り、3年間の探究活動をとおして身に付いた力をグラフで示しながら話をしました。最後に記述回答をいくつか共有してまとめました。

ASⅢで培ったことを今後の人生に生かしてほしいと思います。

【ASⅡ】世界に羽ばたく高校生の成果発表会

九州大学が高大連携事業の1つとして、2017年度実施している「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」にオンラインで参加しました。

九州各県および山口県の高校生が課題研究の成果を発表しました。

ASⅡからは粘土班の3人が発表者として参加しました。九州大学教授の方々から質問やアドバイスをもらい、新たな知見を得ることができたようでした。

視聴していた他の班の生徒も、発表を様々な視点で捉えて疑問を持ちながら聞くことができていました。

【総合的な探究の時間】(ルーブリック自己評価・SSH主任講話)

12月20日(火)

最後の3年生総合的な探究の時間では、課題研究をルーブリック自己評価とSSH研究部主任講話をしました。

記述回答には「先行研究から得られた数値データから自分たちの班で考察をし、それをもとに自分たちの研究に繋げることができた。」といった回答がありました。

主任講話では、3年間の探究活動の振り返りと先週実施した「ASⅠから3年総探についてのアンケート」の結果をグラフで示しながら生徒たちの成長を振り返りました。「協働する力」が身に付いたと回答した生徒が多く、課題研究をとおして、他者と協働して物事を進めていくことの重要性を学んだようです。

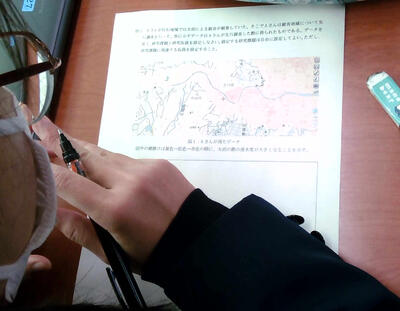

【ASⅢ】問いを立てる力の個別テスト&課題研究ルーブリック自己評価、アンケート

12月15日(木)

今年度のASⅢはあと残すところ2時間となりました。

本日は、「問いを立てる力」を測定するためのペーパーテストを実施しました。

課題研究をとおして身につけた力を記述形式で回答し、力を測る問題を天高独自で作成しました。

初めてASⅢで実施をしたので、生徒たちの答案を分析して、今後改善していきます。

ペーパーテストの後は、ルーブリック自己評価とASⅠ〜ASⅢについてのアンケートをformsで実施しました。

ルーブリックとアンケートは天高HPのSSH開発教材のページに掲載していますので詳しくはそちらをご覧ください。

昨年度からICTを活用して(formsを使用して)自己評価やアンケートを取っています。すぐにデータの収集や処理ができることがメリットです。

【ASⅡ】本評価(A1、A2)

12月15日(木)ASⅡです。

今日は各班がそれぞれの場所に分かれて本評価の面談を受けました。

A1(読み解く)と、A2(先人の知恵を活かす)の領域の本評価です。

皆、緊張感を持って面談に臨んだのではと思います。

研究の続きも頑張ってください!

アマモ班は、アマモとイースト菌とお湯を混ぜ合わせたものを、蒸留するところです。

【ASⅡ】第8回天草サイエンスアカデミーに向けて

天草地区の小中学生を招いて、天高生が科学の面白さを伝える体験講座「天草サイエンスアカデミー」が12月28日(水)に開催予定です。

今回の講座は「ダイラタンシーとは何?!」「おうちでLet’s虹作り」「シャボン玉の不思議」「注ぐと凍る、衝撃ソーダ」「迷宮からの脱出~プログラミングを使って迷宮を脱出しよう~」の5つです。

今日は、「シャボン玉」と「迷宮からの脱出」を担当する班が、予備実験を行うなど準備を進めていました。

現在、HP上で参加申込受付中です。多くの方の参加をお待ちしています。

▲「シャボン玉の不思議」担当班

▲「迷宮からの脱出」担当班

【科学部】教育長表敬

先日の「STI for SDGs」アワードでの次世代賞受賞を受けて、教育長を表敬訪問しました。

県庁の一室での厳かな雰囲気の下、白石教育長を始め、多くの方々からお祝いの言葉をいただきました。

表敬では科学部部長の挨拶や、部員による研究発表が行われ、研究成果を伝えることもできました。

今後の活躍を期待しているとのお言葉もありました。

天草でのカーボンニュートラルを目指して、これからも頑張っていきます。

【科学部】ノサリバに参加しました。

天草市では「ノサリバ」と称した天草の未来を学び、繋がり、語り合う交流会が定期的に開催されています。

本日は科学部生徒が参加し、熊本教育デザインedu-Soy代表の越猪 浩樹先生の講演を聞きました。

講演タイトルは「さあ、探究だ! @教室は熊本県 ~30年待てますか?~」であり、越猪先生のこれまでの御経験から生まれたお考えを聞くことで、多くのことを学ぶことができました。

参加した科学部生徒からは、「天草だけでなく、熊本県全体のことを聞けて、さらに天草の魅力が分かった。」や「STEAM教育について知ることができて、関心が高まった。」など、深い学びにつながったことが分かる意見が多く聞かれました。

越猪先生、ありがとうございました。

【科学部】エコプロ2022に参加しました(2日目)

東京ビッグサイトで行われていたエコプロ2022の参加報告(2日目)です。

本日も展示パネル前とミニセミナーでアマモ班の研究を発表しました。

また、本日は東京大学の沖 教授より「気候変動対策と世代間の意識格差」についての講演がありました。

講演後には本校の研究発表を御覧いただき、アドバイスを受けました。

本日のパネル前とミニセミナーでは、昨晩行ったミーティングでの反省を生かして研究発表を行いました。

<パネル前発表>

<ミニセミナー>

環境シンポジウム(アマプロ)の際に作成した、アマモを活用した研究内容を小学生にわかりやすく説明するためのアニメ(通称:アマモーション)をJSTのブース内で上映していただきました。

2日間参加して研究発表を行ったり、他の企業等のブースを見学して、多くの学びを得ることができました。

この経験を生かして、さらに研究を発展させていきます。

JSTの藤岡様を始め、多くの方々にお世話になりました。ありがとうございました。

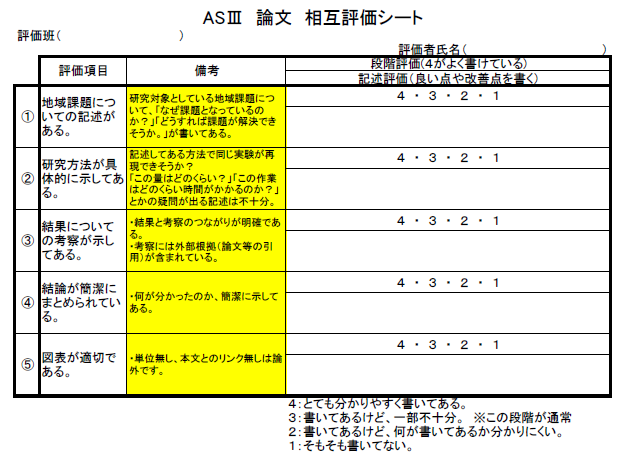

【ASⅢ】学術論文相互評価

12月8日(木)

3年生のASでは、先週、2年間の研究内容をまとめた学術論文を完成させました。

本日はその論文を生徒間で相互評価しました。

他の班の研究論文をじっくり読み、記述評価では具体的に良い点や改善点を記述していました。

【論文相互評価シート】

【ASⅡ】KSH生徒研究発表会の振り返り+研究活動の続き

12月8日(木)のASⅡです。

まず、各班が冒頭でKSH生徒研究発表会の振り返りを行いました。

担当者の先生方と打ち合わせを行い、その後自分たちの研究についてさらに進めていきました。

崇城大学の田丸先生もディスカッションに参加してくださっています。

また、7限目の最初では、東京ビックサイトのエコプロ2022に参加している科学部の生徒とリモートでつなぎ会話をしました。東京での発表も頑張ってください!

【科学部】エコプロ2022に参加しました(1日目)

昨日から実施されているエコプロ2022(会場:東京ビッグサイト)に本日から科学部アマモ班が参加しています。

今回は「STI for SDGs」アワードの次世代賞を受賞した研究を発表しました。

発表はJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)のブース内で行いました。

参加初日となる本日は、終日のパネル前と、30分のブース内でのミニセミナーを行いました。

校外学習の小中学生や企業の大人の方々などが来場され、多くの方々にアマモ班の研究を発表できました。

明日も発表が続きますが、終了後のミーティングで挙がった改善点を受けて、明日の発表も頑張ります。

パネル前発表

ブース全体

ミニセミナー

【科学部】エコプロ2022へ参加します

東京ビッグサイトで開催される「エコプロ2022」へ科学部4人(倉田さん、金子さん、石原さん、山﨑さん)が出発しました。

4人は明日からの2日間参加し、日頃の研究を発表するだけでなく、様々な人々との交流から環境問題の改善やSDGs実現に向けた考えをさらに深めてきます。

【ASⅠ】令和4年度SSH特別講演会

12月6日(火)に、SSH特別講演会が行われました。

講演をしてくださったのは、

学校法人ホンダ学園 ホンダテクニカルカレッジ関東 教務部 開発エンジニア課

技術顧問 森岡 武(もりおか たけし)さんです。

ホンダジェットやエンジンの開発について、森岡さんが失敗や挫折を何度も繰り返し、

絶えず改良を加えることで成功につなげたというお話をされ、

1年生は自身の今までの生き方、今後を考え直すきっかけにできたようでした。

講演後の質問もたくさんの生徒から出ました。

積極的に学びを得ようとする1年生の姿勢、とてもすばらしいです。

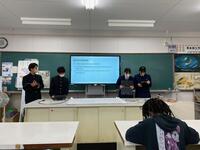

【ASⅡ】熊本スーパーハイスクール(KSH)生徒研究発表会に参加してきました

12月3日(土)に崇城大学で開催されたKSH生徒研究発表会に、ASⅡの全ての班が参加をしました。

一昨年と昨年はオンラインのみでの実施でしたが、今年は3年ぶりに対面での実施となりました。

発表校は過去最多の25校で、合わせて130以上のポスター発表が行われました。

発表を繰り返したり、あらゆる視点から質問を受けたりすることで自分たちの研究を見つめ直す機会になりました。

また、自分たちと同じ高校生の発表を観覧することは、生徒たちにとって非常に良い刺激になったようです。

【科学部】天草市長を表敬訪問しました。

先日の「STI for SDGs」アワードでの次世代賞受賞を受けて、天草市長を表敬訪問しました。

訪問では研究概要の報告と、懇談が行われました。

報告後には市長より激励をいただきました。

また、懇談では市長より天草で行われている様々な取組についてお話をしていただきました。

天草の未来の可能性を感じた訪問となりました。

天草市長の馬場様を始め天草市役所の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

【ASⅡ】ICAST2022に参加しました。

熊本大学主催のICAST2022(第17回先端科学技術分野学生国際会議)に2年ASクラスから4班、科学部から1班参加しました。

初めての英語による研究発表の班もあり、緊張していましたが、ALTの先生方からの指導もあって、自分たちの研究成果を伝えることができました。

この経験を次回に生かしていきたいと思います。

ウィリアム先生、サラ先生、御指導有り難うございました。

<バイオエタノール班>

<化粧水班>

<クラゲ班>

<空中浮遊班>

<ホタル班(科学部)>

【ASⅢ】論文リライト

12月1日(木)学術論文の書き直しをしました。

評価項目をもとに、班員で分担して論文の書き直しやレイアウトの変更をしました。

また、グラフや表の説明が不十分な班が多くあったので、読み手の視点に立って書き直しをしました。

【ASⅡ】熊本スーパーハイスクール(KSH)に向けた発表準備+研究活動

12月1日(木)ASⅡです。

今日の研究活動では、空中浮揚班が細かく切った緑色のプラスチック片を使って、

磁界を確かめる検証を行いました。

磁石に近づけるにつれ、プラスチック片が逆立つ様子が目に見えてわかります。

また、波力発電班は、波の勢いによって発電量にどの程度の差が出るのか検証していました。

装置の位置取りや、波の勢いに差をつけるのに、難しさがあるようです。

【総合的な探究の時間】提言書相互評価

11月29日(火)7限

本日の3年生総探では、これまでの研究をまとめた提言書を生徒同士で評価しました。

良かった点や改善点を指摘し合い、客観的な視点から提言書を見てもらいました。

【科学部】砂月海岸での調査(サンゴ及びボーリング)

今月も砂月海岸の調査を行いました。

今日は前回課題だったコドラートの位置を確定させるために、海岸の岩からの距離を測定しました。

結果として、前回の調査と比較して特に大きな変化は見られませんでした。

今後も調査を継続していきます。

また、同時進行で海水準班がハンドボーリングを行いました。

堆積物が粗く、上手くいきませんでしたが、この経験を次回に繋げていきたいと思います。

【ASⅡ】I CASTに向けて

12月1日(木)にオンラインで開催されるICASTの練習を行いました。

質疑応答も含め、全て英語での発表となるため、ALTの先生に発音を指導していただきました。

スラスラと話せるようになるまで、繰り返し練習をしていきます。