新着情報

【ATⅡ】C1の仮評価へ向けて

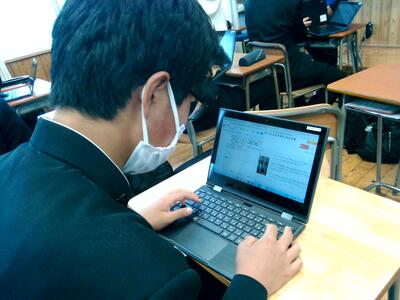

本日のATⅡでは、アンケート結果の分析や追加実験、担当者とのディスカッションなどを行い、研究を進めていました。

次回のATⅡでは、C1(数値データを処理する)の本評価が予定されており、調査や実験により得られたデータを考察し、文章だけでなくグラフや表でわかりやすく表示することが求められます。

1つのデータからでも読み取れるとこは複数あります。単なる予想ではなく、先行研究などで明らかになっている事実を論理立てて考察するために、班員や担当者との協議が進められています。

【科学部】天草市長を表敬訪問しました

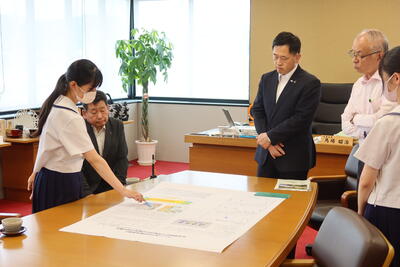

ホタル班の2人が、「つくばScienceEdge2023」での創意指向賞受賞の報告のため、馬場市長を表敬訪問しました。

訪問では、学校長からの概要説明の後、ホタル班の2人が研究発表を行いました。

同席していただいた石井教育長も交えた発表後の懇談では、馬場市長から天草高校科学部は代々の部員が研究手法や成果を後輩に引き継いでいることが素晴らしいとのお言葉をいただきました。

また、前回のシンガポール大会への出場にも話が及び、今年7月の大会でも頑張って欲しいとの激励のお言葉をいただきました。

来月には市庁舎壁面に受賞を報告する懸垂幕も設置されます。

これも励みにシンガポール大会では頑張っていきたいと思います。

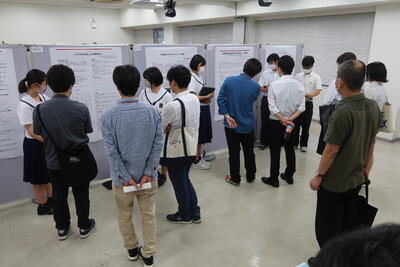

【ASⅢ】三学会合同発表会2023へ参加しました

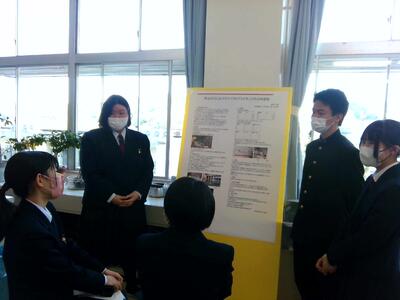

5月27日(土)に、熊本大学で三学会合同発表会2023が開催され、生物分野の研究をしているASⅢ3班と科学部2班が参加しました。

この発表会は、日本動物学会九州支部、九州沖縄植物学会、日本生態学会九州地区会の3学会が合同で開催しているもので、高校生のポスター発表に加えて、大学生や大学院生の発表も多数出展されていました。

2時間のポスターセッションの中で、分かりやすい発表の仕方を学んだり、大学生や大学教授の方々から多くの助言をいただいたりして、今後の研究でやるべきことが明確になったようです。

貴重なアドバイス、ありがとうございました。

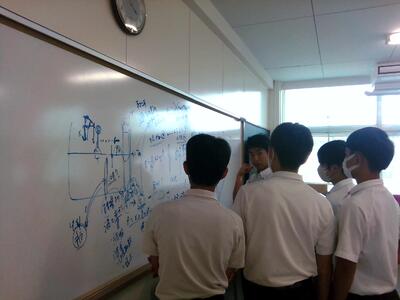

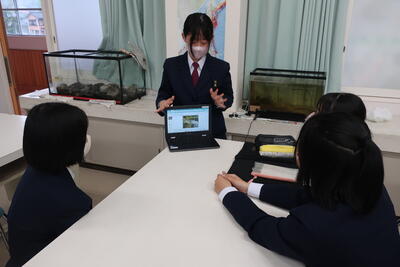

【ASⅢ】協力して研究を進めています / Working as a team

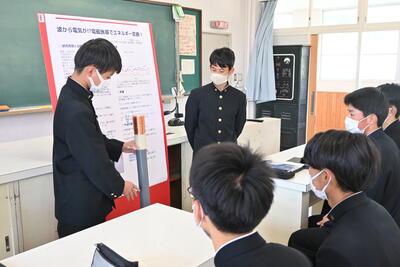

ASⅢでは、各グループの研究を進めています。「電磁誘導班」は、公式を活用したり川の流れを観察しながら、今後の研究の方向性を練り直していました。「アマモ班」は研究を進めながら、地学室でアマモを植えたり、水槽を掃除したりしています。光合成を妨げないために清掃が欠かせないとのこと、研究は毎日のコツコツの積み重ねですね。

5月27日には科学部とASⅢの生徒が熊本大学で実施される三学会合同熊本大会(日本動物学会九州支部会・九州沖縄植物学会・日本生態学会九州地区会)でのポスター発表に参加します。コロナ禍も収束に向かいつつある今年度は、校外での活躍の場も増える見込みです。それぞれの研究の成果が発揮できますように。

Students in ASⅢ have been carrying their studies forward working as a team. A group studying electromagnetic induction was discussing using physics formulas and observing the streamflow from the window. They were rethinking the hypothesis and determining the direction of their study. Meanwhile, students studying on producing bioethanol from eelgrass, were planting more eelgrasses and cleaning the water tanks they use. They say they have to clean the tank every day, to keep the eelgrass photosynthesized properly. Their daily efforts will surely prove the saying “Continuity is the father of success.” some day.

This Saturday some students of the Science Club and ASⅢ students will participate in an academic conference at Kumamoto University. They will be joining poster presentations representing our school. As COVID-19 disaster has been settling down gradually, students are expecting to have more chances for presentations. We hope they can do their best!

【ASⅡ】バイオエタノール班にインタビュー / An interview with a group producing Bioethanol

今週も、他校のプレゼンテーションを視聴することからASⅡの授業が始まりました。生徒たちは毎週プレゼンテーションを視聴しますが、それには毎週異なった意図があります。例えば、今回の茶粕などを使った水素の発生に関するプレゼンテーションは、「目に見えないものをどのように数値化するか」ということが視聴のポイントでした。視聴後、生徒はグループに分かれ、今後の研究の方向性や内容についての計画を練りました。

今日のASには崇城大学の田丸先生もおいでいただきました。定期的に研究の様子を見ていただき、生徒に寄り添って助言をしてくださる頼もしい先生です。様々な分野での専門家の力をお借りしながら、徐々に研究がスタートしつつあります。

さて、今回は「バイオエタノール班」の2人に、研究内容について聞いてみました。有害物質を出さずにプラスチックの材料である「エチレン」を生成することを将来的な視野に入れ、天草で穫れる作物からのバイオエタノール生成を計画しているグループです。

Q どんな作物を使ってバイオエタノールを生成する予定ですか。

A 現時点では、サトウキビを原料として考えています。天草で栽培されていることと、廃棄する部分が多いのも理由です。

Q ほかの材料も考えていますか。

A サトウキビは穫れる期間があまり長くないので、麦芽や米、ぶどうやじゃがいもなども候補には入っています。

Q 先生方などから受けた助言があれば、教えてください。

A 3年生の先輩がアマモからバイオエタノールを生成する研究をされているので、よくお話を伺ったり、相談したりしています。今日、化学の先生から研究の新規性をもう少し考えることと、初めから多くの原料を試すのではなく、1つの原料でポイントを絞って研究するという助言をいただいたので、もう少しグループで話し合ってみたいと思います。

Today's AS class started with a presentation as usual. Although students watch a presentation every week, each presentation has a teacher's particular intention. Today they watched a presentation about producing hydrogen by using tea leaves. Students were expected to learn how to visualize what we cannot actually see with our eyes (in this case, hydrogen). After discussing the presentation, students formed 11 groups and planned how they will proceed with their research this year.

Here is an interview with students who study the production of bioethanol. They are to produce bioethanol from crops harvested in Amakusa, aiming for the future production of ethylene, without making noxious chemicals.

Interviewer (I): Which crops do you have in mind to use for your study?

Students(S): We’re thinking of sugar canes because they are grown here, and we hear much of their stems are not being used and are thrown away.

I: Do you have any other crops in mind too?

S: Yes, since sugar canes are seasonal crops, we might also consider some other local crops such as malt, rice, grapes, or potatoes too.

I: Have you received any useful advice from others?

S: There is a 3rd-grader’s group studying “production of bioethanol from eelgrass, so we talk to them and ask for advice now and then. Still, one teacher pointed out we needed to have novelty in our research, so we need to discuss it more.

【科学部】1年生部員も頑張っています。

入部して1ヵ月ほど過ぎた1年生ですが、部活動にも慣れ、各自の研究を頑張っています。

今日はその様子の一部をお伝えします。

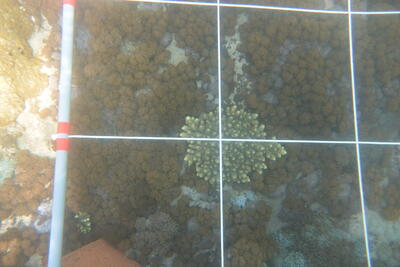

<サンゴ班> サンゴの生態調査と保全を研究しています。

<化石班> 御所浦島の生痕化石を研究しています。

<赤潮班> 赤潮による被害の軽減を目指して研究しています。

<ホタル班> 天草のホタルの遺伝的変異を研究しています。

<アマモ班> 魚糞を活用したアマモ肥料の開発を研究しています。

【ATⅠ】田辺市の取組に学ぶ「これからの地域づくり」/ Learning advanced approaches in regional revitazation

本日のATⅠでは、和歌山県田辺市から熊本大学に出向されている鍋屋安則様より、田辺市での地方創生の取組について講義がありました。

天草市と同じような人口減少の課題を抱えている田辺市では、2016年に「たなべ未来創造塾」を立ち上げ、地方創生のための様々な取組で成果を上げています。今回の講義の中で、鍋屋さんは地方創生に欠かせない視点として、「地域と企業がwin-winとなること」を挙げられました。「塾生」の活躍例として、「ジビエ」等の地元食材を活用したり、調理で出た野菜くずを堆肥化して利用する等「地域循環型」のフレンチレストラン。「うなぎ」と「紀州梅」の禁断のコラボで地域食材の魅力をアピールしている鰻店など、地域課題を「ピンチ」ではなく、むしろ「チャンス」と捉えて活躍している「かっこいい大人」の事例をご紹介いただきました。

勢いのある和歌山弁で展開される、臨場感のあるプレゼンに生徒たちは引き込まれ、20分があっという間に過ぎていきました。講義後のディスカッションでは、「地域のために挑戦している大人はかっこいい」「地域の課題を解決するために大人がつながり、成果を出しているところがすごい」等の意見が出ていました。

熊本大学と天草市役所の方々の貴重な講義も来週で最後となりました。次回のATⅠでは、ついに、私達のふるさと天草でどのような取組がなされているかを見ていきます。この講義での学びや気づきを基に、自分たちにしかできない研究課題を見い出していってくれることを期待しています。

In today’s ATⅠ, we had Mr. Nabeya Yasunori, a Tanabe City employee, who now works as an assignee at Kumamoto Univ. He told us about some advanced approaches his city has been taking to revitalize the city.

Experiencing the population decline, Tanabe City in Wakayama launched a project called “Tanabe Mirai Sojo Juku,” a project for local people to learn and start new business plans. One perspective he introduced to us today was “creating win-win situations for both regions and businesses.” If companies and their people can’t make a business out of what they do, it would be something far from sustainable. He told us about a French restaurant featured in the Michelin Guide 2022, which uses local ingredients and makes compost from food waste. He also introduced an eel company that has produced a new product using their eels and Japanese pickled plums, which had long been regarded as a taboo (people in the old days believed that eels and plums don’t go well together). Many people in Tanabe don’t think their city is having a difficult time, but rather, believe they have more chances for a brighter future.

Mr. Tanebe’s energetic presentation, done with his powerful Wakayama dialect, fascinated students, and the twenty-minute lecture flew by in a blink. In the following discussion, they talked about the “cool adults", who have been trying their best for their region, or connecting with others and did produce results.

Next week we’ll have a look at some unique activities done by cool adults in our city. We hope these special lectures will help students find their own research topics in the near future.

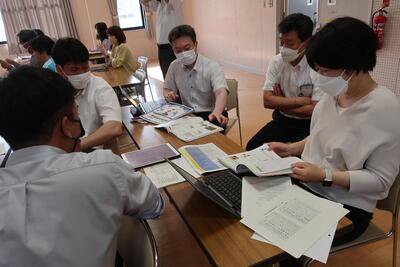

【ATⅡ】B2(数値データを処理する力)の本評価を行いました

今日のATⅡでは、B2(数値データを処理する力)の本評価を実施しました。

担当の先生と1人ずつ面談を行い、「実験は何回行ったか」や「外部機関との連携はしたか」などを確認していきました。

今後予定している実験の詳細や予想していた結果とは異なる結果が得られたらどうするかなど、今後の研究がさらに進むように担当者からのアドバイスも行われていました。

【ASⅠ】天草学連続講義④

5月23日(火)、天草学連続講義として、天草市の政策企画課から講師の先生をお招きし、ご講演いただきました。

天草市の未来のためにどのような理想を描くのか、5つの理念や40の政策についてご説明いただきました。

1年生はこれから地元天草を題材にして課題研究を行っていきます。

天草が抱える課題について、総合的に知ることができる良い機会になりました。

また、続く7限目では知的財産権について学びました。

身近にある音楽や動画と知的財産権の関係について理解を深めることができました。

【総合理科(生物分野)】ミクロメーターのしくみに関する探究型授業

今日のあるクラスの総合理科(生物分野)では、「ミクロメーターの原理」について学習しました。

ミクロメーターとは、簡単に言うと顕微鏡の中のものさしです。筆箱に入っている定規では、ミドリムシのサイズを測ることはできませんよね。生徒達にその理由を聞くと「ミドリムシはものさしの目盛りよりも小さいから」や「動いている生物だから測りにくい」という返答が返ってきました。そのような問題点を克服できるのがミクロメーターです。

ミクロメーターの原理を理解する上でのポイントは、「新しいものさしをつくること」です。

授業では、その感覚を体験してもらいました。

今日は理論でしたが、次の授業では実際に細胞の大きさを測る実験を予定しています。

【ATⅠ】「持続可能な天草」とは/ “Sustainable Amakusa” would be like…

本日のATⅠでは、熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より、2回目の講義を受けました。地域経済分析システム「RESAS」による「将来人口メッシュ増減率」の2050年の予想を見てみると、東京と名古屋以外のほとんどの地域で人口は減少しており、天草はというと、やはりほとんどの地域で人口は大幅に減少しています。では、人口減少が天草に及ぼす影響は具体的にはどのようなものなのでしょうか。また、私たちには何ができるのでしょうか。

生徒は20分ほどの講義を受けた後、前回と同じように、個人で印象に残ったことや気になったことを書き出し、その後、グループで意見を出し合いました。「食料品や生活必需品を扱う店やガソリンスタンドなどが減り、住みたくても住めない状況になるかもしれない」という意見、「熊本市などの都市圏に30分で行ければ、天草に住んで都市に通勤や通学するという人が増えるのではないか」というアイデア、「人口が減少するから店などが減るのか、それとも店等が減るから人口が減るのか」という素朴な疑問など、各グループで様々な意見が出ていました。

金岡先生はおっしゃいます。「君たちのほとんどが天草を将来出ていく、もしくは出ていきたいと言っている。それはそれでいい。けれど、都会の人たちで地方がカッコイイ、と言っている人がたくさん出てきている。みんなは嘘だと思うかもしれないけれど、地方が魅力的だと言う企業や人々がたくさんいるんだ」と。

「天草探究」での活動を通じて、生徒たちは天草の抱える課題だけでなく、地域創生のために頑張っている「カッコイイ大人」や「面白い取組」についても学んでいくことでしょう。更に、探究活動を通して今取り組みたい研究課題だけでなく、卒業後に学びたいことや挑戦したいことも見い出していってくれることを願っています。

We had a second lecture on Regional Revitalization from Professor Shogo Kanaoka from Kumamoto University. Today he introduced us to “RESAS,” a system for analyzing the regional economy in Japan. Looking at what would happen by 2050, we found that all regions, except Tokyo and Nagoya areas, would have a population decline, needless to say, the same would happen to most areas in our hometown. How would this affect people in Amakusa in particular? What could we do to prevent its disappearance?

During the lecture, students wrote down what impressed them or questions they had on their worksheet. They then discussed their ideas in groups of four. Here are some of the opinions, ideas, and questions they had.

- If there were less and less stores or petrol stations, which we cannot live without, there would be more people who cannot live there even if they want to.

- If we could travel to Kumamoto city in half an hour, for instance, it would be possible for people to live in Amakusa and work or study in Kumamoto city.

- We wondered if the population decline first happens, which leads to the decrease of stores, or vice versa.

Prof. Kanaoka says, “I hear many of you say you will, or want to leave Amakusa in the future. Of course it is ok. Still, I do want you to know that more and more people in big cities have found provincial regions very attractive. You may not believe me, but so many big companies and people in urban areas say it is very cool to do things in those regions!”

Through activities in this Inquiry Studies’ classes, students will probably learn not only about problems in Amakusa, but also about “cool adults,” in Prof. Kanaoka’s words, and their innovative activities here. Furthermore, we are also expecting them to find what they want to study after graduating high school. One day, they will surely realize why we call Amakusa “Treasure Islands of Japan.” Yes, we teachers try our best to be “cool adults” for them too!

【ASⅠ】天草学連続講義②③

6限目は天草市役所水産振興課の方から「天草の漁業について」、7限目は文化課の方から「世界遺産の崎津集落について」のお話をいただきました。最後の質疑・応答でも活発に質問する姿が見られました。地域の歴史や課題を知り、今後の探究活動に繋げてほしいです。

【SSH職員研修】天高版探究型授業実践に向けて

本日、今年度初めてのSSH職員研修を行いました。今回のメインは各教科で探究場面を設定する活動でした。天草高校では、すべての教科で生徒たちが「探究」する場面を設定し、生徒の力を伸ばせるよう授業内外の活動を工夫しています。具体的には、授業の中に13の探究場面を設定し、学年毎に特に重視する項目を設けて学習活動に取り入れています。例えば、1年生で重視する探究場面の1つは「協働する」で、その場面では、生徒がグループで自分の意見を述べたり、自分のグループの経験をもとに他のグループにアドバイスするといった活動に取り組みます。

今回の研修では、生物の授業での探究場面の例を学んだ後、各教科で実際の教科書を持ち寄り、自分の教科でどのような探究場面が設定できるかを個人で考えた後、教科のメンバーで共有したり、意見交換したりしました。

限られた時間ではありましたが、教科の特性を活かした授業での探究場面を具体的に考えることができました。探究と言えばASやATを思い浮かべがちですが、毎時間の授業に探究活動の芽があります。その芽をどう育てていくかが私達職員の課題でもあると思います。みんなでアイデアを出し合っていきましょう!

【ASⅡ】研究の方向性は決まりつつありますが... / Brainstorming and discussions

本日のASⅡも、プレゼンテーションを視聴して、発表の仕方や内容を分析することから始まりました。本日見たのは花の配置に関する研究発表と質疑応答でしたが、発表者の応答の内容や、質問に対応するスライドが事前に用意されている様子等から、プレゼンテーションだけでなく質疑応答にも周到な準備がなされていることが伺えました。今回は、視聴した研究発表が他校のものより優れている点はどこなのか、という観点でもプレゼンテーションを分析しました。優れた点として、モデルを制作して実験をしていること、1年目に研究したことを2年目に検証していることなどが挙げられました。

生徒たちの「研究報告書」を見ると、先行研究をしっかり調べており、自分たちの研究の方向性は決まりつつあるようです。反面、具体的にどのような点を調べて数値を検証するのか等、研究内容の絞り込みが必要な班が多くあります。今日は先生方が各班を回り、研究について様々なアドバイスや核心をついた質問をしていました。今の段階でしっかり研究内容や方法についてアイデアを出し合い、内容を練っておくことがよい研究につながります。後悔のないテーマ設定ができますように!

As usual, today’s ASⅡ started with watching, then discussing, a research presentation. Today’s presentation was about research related to the unique structure of a flower. Students were impressed at how well the presenter prepared for the question and answer session: she answered every question without any hesitation, and already had an “answer slide” for anticipated questions. In today’s class, students also discussed which points made that research presentation superior to others. Two points noted were that experiments included models made by the researcher, and verified results of what she found out in the previous year.

Looking through the activity report the student started last week, students have studied previous research quite well, and most of them have a basic idea of what they would like to study. On the other hand, many of them need to narrow down what to study as well - they need to have a more specific idea on what kind of experiments to have, or what sort of figures they are expected to discover through their research. Students were struggling in deciding what to study. Meanwhile, some teachers visited each group, giving them some advice or helping them deliver better ideas. Brainstorming and shaping their plans at this initial stage will lead students to interesting research in the future. Keep up the hard work!

【ASⅢ】崇城大学での実習に向けて

ASⅢでは、6月6日(火)に崇城大学で実習を行いデータ収集をする予定です。

今日は崇城大学の田丸教授に来ていただき、事前指導をしていただきました。

生徒からの質問を聞き、研究でつまずいている点を解消できるような助言をいただきました。

今後はこの事前指導を受けて、本番の実習で正確なデータが得られるようサンプル処理を進めていきます。

【ATⅡ】次回の本評価に向けて研究を進めています

本日のATⅡでは、来週予定されているB2(数値データを収集する)の本評価に向けて、多くの班が実験や調査を行っていました。

チョークの粉を使った塩害対策や赤潮発生のメカニズム調査、フードロスを目指したメニューの開発など、それぞれに特色あるテーマで調査が進められています。

黒板のチョークの粉を集める様子

発電装置を組み立てる様子

マイクロプラスチックの動きを見る装置を組み立てる様子

普段使わない食材を使って調理する様子

【ASⅠ】研究・調査方法について学びました

5月7日(日)のASⅠでは、6限目に研究に必要な考え方や、調査の方法について学びました。

今後、ASⅠでは生徒自身が課題を見つけ、探究活動を行っていきます。

その際に念頭におくべき4つの観点や、天草高校で利用できる調査機材についての説明が行われました。

また、7限目には、情報社会の次に来ると言われているSociety5.0について、情報科の藤岡先生による講義がありました。ICTを活用した全教室一斉講義が行われ、動画やスライドを確認しながら学んでいきました。

1年生は着々と、課題研究に必要な知識を身につけています。

【ATⅠ】SDGsの取り組みを知ろう / SDGs-related actitivies around us

今日のATⅠでは、先日の金岡先生の講義を基にして、SDGsの実際の取組について調べました。NPO法人ETIC.による「SDGs取組中マップ」には、SDGsの17のゴールとその具体的な活動例が掲載してあります。例えば、気候変動に関するゴール13には、現在30ほどの取組が紹介されています。(その中の一つは天草高校の先輩が過去に研究した、温暖化による海面水位上昇量の予測に関する取り組みです!)

生徒たちはワークシートに沿って、17のゴールから自分の関心のあるゴールを選び、データベースに掲載された取り組みから面白いと思ったもの、今後取り組めそうだと思ったものを探して要約するという作業をしました。実際の活動例を見てみることで、生徒たちは日本のあちこちで地域課題に即した取り組みがなされていることが実感できたようです。

今日の活動は、今後のATⅠの研究テーマ選定に必ず役立つと思います。昨年度のASⅠの経験を生かして、自分たちにしかできない探究活動を進めていってほしいです。

Going off of our last class, students spent time looking up information on the actual SDGs initiatives all over Japan. ETIC., an NPO corporation in Japan, provides us a database of “SDGs on-going initiatives” online, in which we can read thousands of SDGs-related activities all over Japan. For example, they introduced about 30 activities related to Goal No.13, a goal on climate change. Research on the sea level change due to global warming - done by our school’s graduates - is listed there too!

In class, each student chose two goals they found interesting and tried to learn what kind of activities there were based on those goals. Then they summarized each article so that they could share the information with their classmates. By looking at various activities related to SDGs, they came to realize there are many SDGs-related activities rooted in several communities all over Japan.

Today’s class will surely help students in choosing their research topic in ATⅠ. With what they experienced through last year’s ASⅠ classes, we hope students will seek their own ways to carry on inquiry-based studies!

【総合理科】実験から見る核の役割(生物分野)

総合理科B(生物分野)で探究場面を設定した授業を行いました。

細胞に存在する核のはたらきを明らかにした実験を紹介し、生徒達に考察を考えさせました。

予想と反する結果が得られた箇所に着目して「何が起こったのか」を考察し、発表してもらいました。

この活動を通して、核の役割は「生命を維持する」ことに加え、生物の「形や性質を決定している」ことに気づくことができたようです。

今後は、そのメカニズムについて学習していきます。

【科学部】御所浦島での生痕化石調査(第2回)

科学部化石班が、2回目の生痕化石調査を行いました。

今回は、前回の予備調査の結果を受けて作成したコドラートを使って、自分たちが考えた調査方法が可能かどうか確認しました。

想定と異なり、上手くいかない点もあり改良が必要ですが、調査方法を概ね確立できました。

次回から本格調査に移行します。

さて、中生代の海底では何が起きていたのでしょうか?結果をお楽しみに!

【ATⅡ】「活動報告書」始めました! / Keeping an Activity Report

今回のASⅡでは、まず、「ブランコの運動」についてのプレゼンテーションと質疑・応答を視聴しました。プレゼン後、参考にしたい点と改善した方がいいと思う点を各自で挙げました。どちらの点も多く挙げられるようになってはきましたが、プレゼンテーションの内容だけに注目してしまい、研究自体についての改善点を指摘するということはまだまだ難しい面もあるようです。

その後、生徒たちは引き続きこれからの研究テーマを決定するための情報を集めていました。方向性が決まりつつある班は、先行研究を見て、自分たちの研究の新規性はどのような点なのかを考え出しているようです。先生方に自分から積極的にアドバイスを受けにいく生徒も多く見られました。

本日から、「活動報告」を毎時間書くことになりました。この報告書を、授業後時間を置かずにきっちりつけておくことで、自分やグループの活動を振り返ることができ、次回やるべきことを明確にすることができます。今後、研究を進めて行くうえで、この活動報告書はきっと役に立ってくれるはずです!

In today’s ASⅡ, students watched a presentation on the motions of swings, followed by a question-and-answer session. They discussed its good and bad points after watching. Having experienced this activity several times before, students are now better at finding both good and bad points about the presentations. Yet, it still remains difficult for them to point out problems of the presentation’s study itself.

After the discussion, students tried to get more information about the field they are interested in, which will be a help to decide on the themes of their group studies. Some students who already had some ideas in mind, were looking at as much previous research as they could to find a fresh concept of their own to study in the future. Some others were asking teachers for advice.

From today on, students will keep an activity report every time they have AS class. By writing it as soon as they finish the day, they will be able to look back on what they did and also foresee what they should do in their next class. This activity report will be a strong support for their study.

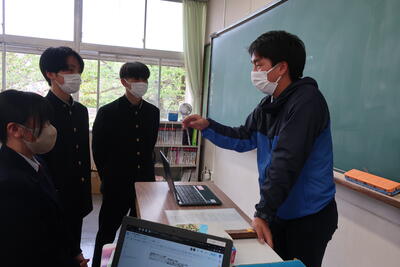

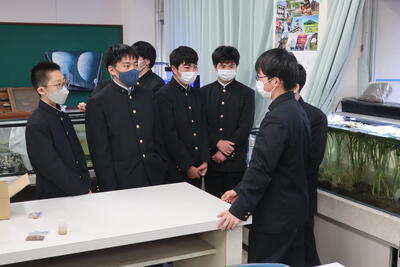

【科学部】新入部員への研究活動指導

科学部の2,3年生が新入部員に対して、研究活動の指導をしています。

指導の内容は調査機器の使用法であったり、発表要旨の書き方、年間スケジュールの立て方等、多岐にわたっています。

新入部員の皆さんは、しっかり学んで今後の参考にして下さい。

【ATⅡ】データ収集・処理に励んでいます

今日のATⅡでは、春休み中に実施した実験の結果をまとめる班や調査方法を見直して追加の調査計画を立てる班が多数みられました。

5月16日にはB2(数値データを収集する)の本評価が行われます。

現段階よりも1段階上の評価になるよう、各班で話し合いながら活動に励んでいます。

【ATⅠ】「天草消滅」を食い止めよう!/ Prevent Amakusa from disappearing!

本日のATⅠでは、熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より、天草の地域創生についての1時間の講義を受けました。

まず、生徒にとって身近な吉本興業や日本郵政などの企業がどのようにSDGsに関する取り組みをしているかについて紹介がありました。また、東北大学や信州大学での近年の動きや、天草での「地域創生」の様々な活動についても紹介されました。人口減少により「消滅する可能性の高い」とまで言われている天草を「持続可能」なものにするために、私達ができることは何なのでしょうか。

講義を受けた後、生徒たちはグループでディスカッションを行いました。この、講義の後にグループワークを行うという学習方法は、大学でもよく行われているということです。約20分間ほど、グループ毎に意見を出し合い、講義を受けて気づいたことや疑問に思ったことを整理しました。各クラスに熊本大学や天草市役所の方々がアドバイザーとして入っていただき、討議の補助や助言をしてくださいました。

今回を含めて3回、熊本大学や天草市役所の専門家の先生方の力をお借りして地域創生について学んでいきます。昨年度のASでの学びをより深め、今年度のATでの研究活動につなげていってほしいと思います。

We had a lecture on Regional Revitalization from Professor Shogo Kanaoka from Kumamoto University. First he showed us some examples of what some companies or local governments are doing with SDGs, or Sustainable Development Goals. Students were surprised to know some familiar companies around them, such as Japan Post or Yoshimoto Kogyo, one of the major entertainment groups in Japan. They also learned what universities like Tohoku University or Shinshu University have been doing recently, and some SDG-related activity in our city Amakusa.

Today, Professor Kanaoka even told us that Amakusa may disappear if we cannot stop our population decline. What on the earth can be done to make it sustainable instead?

After listening to the Professor’s talk, students discussed in groups. Prof. Kanaoka explained that this “lecture followed by discussion” style of learning has recently been used a lot at universities. Students shared their ideas and discussed for about twenty minutes in groups, with staff from Kumamoto University and Amakusa City giving students some advice during that time.

The students will be learning more about Regional Revitalization in the next two weeks in ATⅠ class. We hope these lectures will give them new ideas for their future studies in class!

【ASⅠ】天草学連続講義① 天草の農業

4月25日(火)6限目、天草学連続講義がスタートしました!

天草学連続講義とは、1年生向けの講義で、天草に関する様々な課題を知るためのものです。

今回は天草市役所の農業振興課の皆様を講師としてお迎えし、天草の農業について

講義をしていただきました。

生徒はメモを取りながら、熱心に耳を傾けていました。

最後には生徒から畜産飼料について質問が出るなど、天草の農業に大きな関心を持つ機会となりました。

農業振興課の皆様、ありがとうございました。

7限目には、課題研究の初期段階でどのように研究を進めるかについて授業がありました。

仮説を立てる際の具体的な考え方などを学ぶことができ、生徒たちはICTも活用しながら熱心に取り組んでいました。

【科学部】県教育長を表敬訪問しました。

科学部ホタル班の2人が、県教育委員会の白石教育長を表敬訪問しました。

これは先月末の「つくばScienceEdge2023」での創意指向賞の受賞を受けての訪問です。

ホタル班の2人は教育長を始め、多くの県教育行政に携わる方々に向けて、研究発表を行いました。

その後、白石教育長から、新規性や創造性で評価されており素晴らしい、今後もホタル保護のために頑張って欲しいとのお祝いの言葉をいただきました。

今後も世界のホタル保護に向けて、頑張っていきます。

県教育委員会の皆様、この度は有り難うございました。

【科学部】サンゴ調査再始動!

海水温が低いために中断していた牛深の砂月海岸での調査を再開しました。

今回は、新入部員の1年生も加えて、4名で調査しました。

今年度も継続して調査を進めていきます。

続報をご期待ください。

【ASⅡ】先行研究調査①② / Useful Advice from the Third Graders!

4月20日(木)ASⅡの後半です。

2年生の生徒が、3年生の先輩から研究の紹介や、実験方法についてのアドバイスをもらっています。

下の写真の班は、破棄された農作物や、生ゴミからバイオエタノールを取り出す方法について興味を持ち、

先行事例がないか調べています。

3年生の科学部の先輩から直接レクチャーを受けている人もいました。

テーマ決めは大変ですが、頑張ってください!

In the latter period of the ASⅡ class today, the second graders listened the third graders and received some useful advice.

Some students (picture #1, above), interested in the production of biofuel from farm and food waste, were looking for previous research on the topics.

Some others received direct guidance from third graders in the Science club on deciding their future research.

Deciding what to study is the most interesting, but difficult part, but good luck for everyone!

【ASⅡ・Ⅲ】プレゼンテーションを見てみよう! / Developing the ability to judge

本日のASⅡの授業では、まず初めにつくばScience Edge 2023で金賞を受賞した研究発表動画を視聴しました。視聴後、3・4人のグループで発表内容に関してディスカッションをしました。

まだ始まって間もないASⅡですが、グループの中で自然と「司会者」が出ていたり、級友の意見に質問したりなど、活発な話し合いができていました。出た意見は各グループがgoogle classroomに入力し、様々な意見を一度に見られる工夫がなされていました。研究の経験が浅い2年生にとっては「良い点」を挙げるのは比較的容易なものの、「改善点」については出すのが難しい面もあったようです。プレゼンテーションを見る目を養うことで、自分たちのプレゼンもきっと改善されていくことと思います。

その後、グループで今後やりたい研究テーマについてアイデアを出し合いました。バイオ燃料の研究や天草陶石に関する研究、消波ブロックについての研究などの意見が出ていたり、先輩方の研究を継続したいと考える生徒も多いようでした。中には、天草高校の先輩たちがこれまで作成してきた論文を検索することができるAmataka Scholorを活用したり、様々な学術論文にアクセスできるj-stageのサイトで情報収集している生徒もいました。今後が楽しみです!

In today’s ASⅡ class, students watched a Secondary School’s presentation on the Japanese Fire Belly Newt at the Tsukuba Science Edge 2023. After watching it, they had a discussion on the presentation they had just watched.

Although it was only the second ASⅡ class they had, some students volunteered as a moderator in some groups, and some others asked questions to each other, which made their discussions very lively. Utilizing google classroom, they typed their ideas in a way where everyone could look through all the ideas and opinions they had. Since most of them have only one year of experience in research, it seemed rather hard for many of them to find what was bad about the presentation they watched, only listing the good points. By developing the ability to judge others’ presentations, students will surely improve their own presentations in the future!

After the discussion, students talked about what kind of research they would like to start in ASⅡ classes. There were many ideas, such as making biofuel using new material, studying Amakusa pottery stones—which account for 80 percent of all pottery stones produced in Japan—, or tetrapods which dissipate waves more effectively. Some students were using the website“Amataka Scholar” to read the thesis which graduates from our school had written in high school. Others were looking for the latest information on Science researches on J-STAGE, a platform of scholarly publications in Japan. We teachers are looking forward to their creative ideas!

【ASⅢ】崇城大学での分析実習に向けて

今年度も崇城大学の田丸先生にASⅡ・Ⅲの課題研究について御協力をいただきます。

本日は今後実施予定の崇城大学分析実習について、オンラインを用いて打合せが行われました。

思いがけない展開となった班もありましたが、有意義な打合せとなりました。

田丸先生ありがとうございました。

【科学部】新入部員の研究テーマ探し

部結成の後、新入部員は早速研究テーマ探しを行っていました。

先ずは先輩たちの研究を知るために、熱心に話を聞いていました。

何を研究するのか、今から楽しみです。

【科学部】部結成が行われました!

今年度の部結成が行われました。

今年度も多くの新入生が入部してくれ、過去最多の35名での活動となります。

全員の自己紹介の後、部長から「科学的な研究成果を根拠とした地域貢献の実現のために頑張ろう。」と話がありました。

顧問も含めて、協力して頑張っていきます。

【ATⅠ】オリエンテーション / SDGs

本日、2年生にとって初めてのATⅠの授業がありました。

「天草探究」の頭文字を取った「ATⅠ」とは、昨年度本校で開講した2年生対象の新しい科目です。昨年度のASⅠ(天草サイエンス)での知識や研究活動をベースとして、今年度、理系ASクラスの生徒はASⅡ、それ以外のクラスの生徒はATⅠで地域課題の解決を目指し、研究を継続していきます。企業や関係機関と連携を取ったり、専門家の助言を受けたりしながら実験や調査を進めていくなかで、生徒たちは先行研究を活用し、データを分析し、他者に考えを伝えていく力などを磨いていきます。

今日の授業では、ATのキーワードの1つであるSDGsに関する英語のビデオを視聴しました。SDGsについては、現在、英語コミュニケーションⅡのレッスンでも扱っています。これから「日本の宝島」天草を更に魅力的なものにするために、様々なアイデアを出して研究を進めていってくれるものと思います。

Today the second graders had their very first ATⅠ class.

AT, which stands for “Amakusa Tankyu,” or “Amakusa Inquiry Study” in English, is a new subject started last year at our school. Using the knowledge and skill they acquired in Amakusa Science (AS) Ⅰlast year, the students in AS class will continue on with their studies in ASⅡ, while all others conduct their research in AT. Cooperating with local companies and institutions, along with help of experts in various fields, students will be studying previous research, analyzing data, and presenting their ideas, cultivating the essential inquiring skills they need for their future studies.

In today’s class, they watched several videos in which they learned about SDGs. They have also been studying about SDGs in their English Communication classes. Students are expected to inquire a lot in their study in AT classes so that they can make our “Treasure Islands” Amakusa, a sustainable, and even more attractive place to live in.

【ATⅡ】今年度スタート

今年度から新たにATⅡがスタートしました。

はじめに、今年度のスケジュールや評価項目、実験を行う上での留意点を確認しました。

その後、担当者と春休みに実施した調査の報告や今後の進め方について協議が行われていました。

ATⅠで立てた調査計画を実行し、ATⅡではデータを処理、地域への発信をしていきます。

SDGsの達成に向けて、高校生独自の目線でどんな活動を提案してくれるか楽しみです。

【ASⅠ】授業ガイダンス

4月18日(火)、6限目の時間に、ASⅠ(天草サイエンスⅠ)の全体ガイダンスがありました。

ASⅠでは、1年生が天草の課題解決に向けて探究的に活動していくことになります。

今日はSSH研究主任の宮﨑先生から、探究活動や今後の展望についてお話がありました。

また、先輩の発表動画を視聴し、3年間の課題研究や探究型授業を通して目指すべき姿を共有しました。

来週からは天草学連続講義が始まります。

天草を題材に、科学的に探究していきましょう!

【科学部】ホタル保護施設の作成①

ホタル班の2人が保護施設の作成を行っています。

保護施設として、グリーンカーテンによる遮光と、打ち水による気温低下を目指しています。

本日はグリーンカーテンの遮光を水耕栽培トマトで検証するための準備を行いました。

【科学部】体験入部が大盛況です。

昨日の部活動オリエンテーション後から、多くの1年生が体験入部に来てくれています。

2,3年生は対応に追われています。

来てくれた1年生の皆さん、科学部に興味を持ってくれてありがとう。

入部待っています。

【ASⅡ・Ⅲ】オリエンテーション・対面式 AS Orientations

本日、今年度最初のASⅡの授業がありました。

ASⅡ(Amakusa ScienceⅡ)とは、2年生の理系ASクラスの生徒が研究活動を行う授業で、今年度は木曜の6・7時間目に行っています。

6時間目には、つくばScienceEdge2023で創意指向賞を受賞したホタル班の発表の様子を動画で視聴しました。その後、ASⅡの指導担当者の紹介がありました。ASⅡでは、物理や科学など理科の担当者だけでなく、数学・情報・英語科からも教師が指導にあたり、計8名の担当者が36名の研究活動をサポートしていきます。今回は、それぞれの担当者が自己紹介やこれまで指導してきた研究について、今後の研究のヒントなどについて話をしました。

7時間目の「対面式」では、研究や研修を通して色々な考え方を学んだり、発表する力を伸ばせること、今後の研究活動が未来へつながる「武器」となることなど、ASⅡの様々な魅力について、知ることができました。

その後、3つの教室に分かれて、ASⅢの先輩方の発表を聞きました。アマモからバイオエタノールを作る研究をしている班、町山口川でマイクロプラスチックの分布を調査している班、アプリケーションを活用したイルカの個体識別を研究している班など、3年生の生徒が自分たちの研究の概要や魅力を熱心に語っていました。2年生も、積極的に質問している姿が多く見られました。

Today we had the very first ASⅡ class this year. ASⅡ, which stands for Amakusa Science, is the subject in which second graders in AS class do researches in various scientific areas.

Students first watched a video of the Science Club studying fireflies, which won the Tsukuba Science Edge 2023 Creativity-Oriented Award in March. After that, the teachers introduced themselves. In ASⅡ, not only Science teachers, but teachers of other subjects—such as math, English, or computers (information)—totalling at 8, also support the 36 ASⅡ students with their research. Through the talks, students received some tips in researching.

In the 7th period, the 2nd grade AS students had a chance to listen to the 3rd graders’ presentations, who have been doing various kinds of attractive research, such as producing bioethanol from the plants called eelgrass, researching microplastics in the river near school, or identifying dolphins using an application. They were passionately telling the second graders how interesting their studies are, and many students were asking questions with their eyes shining with excitement. We can’t wait for the next ASⅡ class!

【科学部】部活動オリエンテーション

1年生に対して、部活動オリエンテーションが行われました。

科学部の3人は部員全員で意見を出し合って作成したポスターを見せながら、活動を紹介しました。

多くの1年生が入部してくれることを願います。

【科学部】生痕化石調査でのデータをまとめました。

化石班の2名が御所浦島で行った生痕化石調査のデータ処理をしていました。

処理では、調査地域を50cm四方に区画分けし、それぞれでの化石の産出状況をまとめました。

コドラート法(正方形の枠を使って行う生態調査法)でサンゴ調査を行っている部員も助っ人で参加し、データをまとめました。

データから特定の範囲にスフィノセラムス(二枚貝)の化石が密集している様子が読み取れました。

今後は、この密集の謎について現地調査を交えて研究を進めていきます。

【科学部】御所浦島での生痕化石調査

科学部化石班が、御所浦島で生痕化石調査を行いました。

調査は「スフィノセラムスの壁」と呼ばれる大昔の海底の様子が残る地層を対象としました。

地層には貝化石の痕跡や、生物が海底を這った跡である生痕化石が観察できます。

今日は御所浦白亜紀資料館の黒須学芸員の指導を受けながら、正確にマッピングする方法を検討しました。

今後は継続的に調査し、どのような化石がどこに分布しているのかマッピングしていきます。

続報を随時アップしますので、御期待ください。

【科学部】校長先生への報告

つくばScienceEdge2023で創意指向賞を受賞したホタル班の2人が校長先生に受賞報告を行いました。

本日、御定年を迎える馬場校長先生から、受賞に対する祝いの言葉をいただきました。

また、7月末に行われるグローバル リンク シンガポールの激励もいただきました。

世界大会での入賞目指して頑張ります。

馬場校長先生からは科学部だけでなく、ASやATの研究活動及び発表にも暖かい御声援を毎回いただきました。

馬場校長先生、応援本当にありがとうございました。

【科学部】つくばScienceEdge2023で「創意指向賞」を受賞しました!

科学部ホタル班が、つくばScienceEdge2023で「創意指向賞」を受賞しました。

受賞した「創意指向賞」は「文部科学大臣賞」に次ぐ賞で、「探求指向賞」、「未来指向賞」に並んで2位相当の賞となります。

この受賞により、7月末に行われる「グローバル リンク シンガポール」への招待権を獲得しました。

シンガポールでの受賞を目指して、頑張ります。

本日も宿舎で反省会を実施しました。

発表の様子をビデオで見て、自分たちの改善点を議論しました。

今後につながる、良い反省ができた様です。

【科学部】つくばScienceEdge2023(第2日目)

つくばScienceEdge2023の2日目が始まりました。

本日はオーラルプレゼンテーションに出場しました。

関東あまたか会の皆様の御声援も受けて、一生懸命発表しました。

上手くいかない部分もありましたが、今までやってきたことを全て伝えることができました。

今後も天草のゲンジボタルの保護のために活動を続けていきたいと思います。

多くの皆様に御声援いただき、誠にありがとうございました。

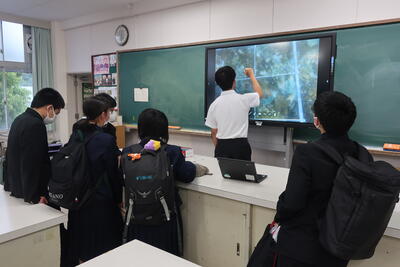

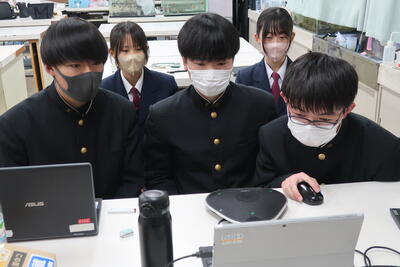

【科学部】つくばScienceEdge2023~学校でも応援しています

つくばScienceEdge2023の二日目、天草高校の研究発表がある日のこと

天草高校の科学部も、本校地学室から応援している様子がありました。

科学部以外の1年生も声をかけあって、集まってきて真剣な眼差しでモニター越しにエールを送っていました。

また、帰ってきてから反省や感想をシェアするために、ノートを開いてメモをしている生徒もいました。

午後の結果発表が楽しみです。

【科学部】つくばScienceEdge2023(第1日目)

本日より、つくばScienceEdge2023が始まりました。

本日は講演の後、日本語及び英語のポスター発表がありました。

研究の参考になる内容もあり、他校の皆さんと議論をしました。

夕方には明日のリハーサルがあり、ステージに立って立ち位置等を確認していました。

明日はいよいよ本番です。研究内容がしっかり伝わるように頑張りたいと思います。

リハーサルの様子

宿舎に戻ってからも練習しました。

【科学部】つくばScienceEdge2023に向けて

明日から「つくばScienceEdge2023」が始まります。

明後日のオーラルプレゼンテーションに参加する科学部ホタル班の2人は、本日は移動日となります。

宿舎についてから、最終練習を行いました。

本番では勝ち負けにこだわらず、研究成果をしっかり伝えることに重きを置くことを確認しました。

明日からのつくばScienceEdgeでは、多くの学びを得たいと思います。

【ASⅡ】最終日

ASⅡの授業は今日(23日)が最終日でした。

先週のARP探究成果発表会で寄せられた感想を読み、改善点を出し合った後、春休みの活動計画を立てました。

今後は大学や研究施設と連携しながら、さらにデータ量を増やし、研究の精度を高めるために取り組んでいきます。

どんな報告書が出来上がるのか、ASⅢが楽しみです。

【科学部】つくばScienceEdge2023で金賞を受賞しました!

科学部ホタル班が「つくばScienceEdge2023」の一次審査に応募していました。

その結果が発表され、見事に金賞を受賞しました。

全国195件の応募があり、その中から上位8件となる金賞の受賞です。

金賞受賞者は、今月27日に行われるオーラルプレゼンテーションにて発表します。

オーラルプレゼンテーションでも成果が認められれば、さらに上位の賞の受賞となります。

上位の賞を目指して、頑張ります!

【科学部】イノベーションユース2040にて「社会貢献賞」を受賞しました!

アマモ班が、イノベーションユース2040のファイナルラウンドに出場しました(オンライン)。

発表では、セカンドラウンドで受けた指摘をもとに、新たな研究結果を発表しました。

審査の結果、全国から参加した9件の発表の中で「社会貢献賞」を受賞しました!

これからも更なる社会貢献を目指して頑張ります!