新着情報

【科学部】GLS 1日目(番外編)/ This is Singapore!

シンガポールに来たからには、ここも一目見ておこう!

シンガポール3回目の校長先生に御案内いただいて、到着の日に遠くから見えたマリーナ・ベイ・サンズとマーライオン像を間近で見ることができました。夜景の美しさや人々のパワーに元気をもらいました。タクシーの運転手さんもとても気さくな方で、車窓から見える建物やシンガポールの交通事情についてなど、色々と教えてもらいました。

地下鉄にも初挑戦しました。切符の買い方や路線図の見方などを英語で尋ね、ドキドキしながら乗りました。シンガポール版Suicaのデビューもしました。(これでいつ来ても大丈夫です!)

限られた時間ではありますが、日本では経験できない、シンガポールの暮らしや文化について学ぶ機会も大事にできたらいいと思っています。

Now that we’re in Singapore, why not go and see these two spots!

The principal took us to the world-famous Merlion and the Marina Bay Sands. The gorgeous night-view and the energetic people there cheered us up. The taxi driver who drove us was so kind, and he explained to us about the buildings we saw from the taxi and told us about the traffic conditions in Singapore.

We took trains too. It took us a while to buy a ticket (it’s a little different from the way we do in Japan) , but it was another good experience. Now we have something like “Singapore Suica” – that means we can come back here and use trains again some day (hopefully in the near future)!

It’s nice if we could make the best use of this opportunity abroad, by not only doing our best at GLS, but also experiencing many things we cannot in Japan.

【科学部】GLS 1日目(その2)Global Link Singapore – 1st day Vol.2

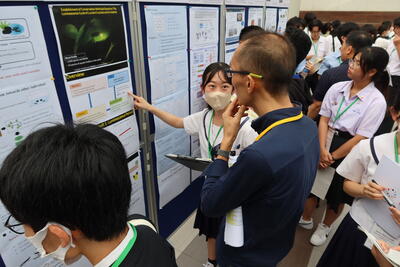

午後からは2回目の発表がありました。午前の発表を経て、どのような工夫をしたらもっと伝わるかを自分たちでしっかりと話し合い、実行することで、今回の発表で手応えを感じることができました。そ後、サマリー・プレゼンテーションがありました。偶数・奇数のグループに分かれて全グループが発表を行い、多くのグループの研究内容について聞くことができました。自分たちの研究を知ってもらうために、積極的にこちらから声をかける必要もありましたが、身振り手振りを交えながら、海外の学生にも一生懸命説明をしていました。

午前中のプレゼンで顔見知りになった学校が聞きに来てくれたり、意気投合した他校の生徒と連絡先を交換したり。また、先生方も熱心に研究内容に耳を傾けてくださいました。スライドを使ったプレゼンテーションとはまた別のやり方で、聞く人の目を見て思いを伝えるという、コミュニケーションの大切さを再確認することができました。

NTUの学生のみなさんが企画してくださったアクティビティで他校と進行を深めた後(何と、代表で天草高校がステージに上がり、GLS参加者みんなで輪になって天草ハイヤを踊りました!)、明日の代表プレゼンに進むチームの発表がありました。結果はあと一歩及ばずで、明日は他校の発表を聞く立場になりました。夜の反省会では、自分たちに何が足りなかったのか、他校の良かったところは何か、今後後輩に伝えられることは何かなど、じっくりと話す機会をもちました。明日、代表に残ったチームの発表を聞くことで、また考えを深めたいと思っています。

精一杯がんばりました!

In the afternoon, the students had “Summary Presentations.” Through this, they had a chance to learn about presentations that they couldn’t listen to in the morning. They also had a chance to tell many people about their research, including students, teachers, or professors. This summary presentation seems to have taught them the importance of face-to-face communication. The students made new friends from in, and outside, Japan!

After that, they enjoyed the supper and the activities that NTU students hosted, (the firefly girls danced "Amakusa Haiya" in front of all, and then everyone danced Haiya in a circle!) and then the GLS staff announced which groups were to be on stage tomorrow. – Well, going straight to the point, the result is not what we had longed for. At night, back at the hotel, we discussed what we did well, and what we couldn’t, and what else should have been done. We know no one cannot change the result – it IS over. Still, we know we could still do something for our future. Tomorrow we’ll listen to other schools on stage and think more about our future opportunities.

【科学部】GLS 1日目(その1)Global Link Singapore – 1st day Vol.1

Global Link Singapore1日目の今朝は、Nanyang Technological Universityへの移動から始まりました。

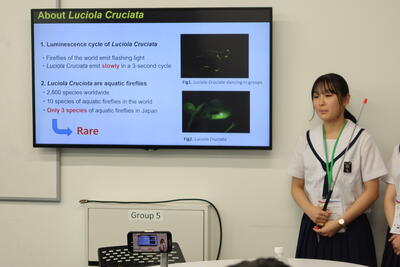

優れた国立大学として世界でも名を馳せているここNTUには、優秀な教授陣と最新の設備、豊かな緑が共存しています。今回のGLSでは5つの国と地域からの200名弱が参加者し、学内のホールでKeynote Lectureを受けた後、11の会場に分かれ、英語でのプレゼンテーション(8分+質疑応答10分)を行いました。

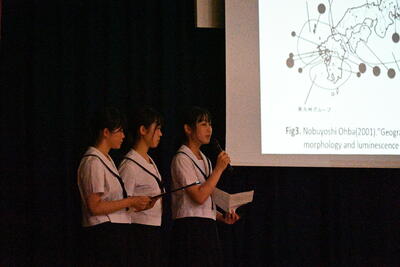

ホタル班は会場の観衆や審査員の目をしっかり見て発表をやり切り、審査員の先生方からも好感触を得ることができました。さらに、他校のプレゼンテーションを間近で経験し、他校のプレゼン方法やスライドの工夫、英語の表現方法から多くを学ぶことができたようです。

プレゼンテーションの2回目に、天高に縁のある堀江様が応援に来てくださいました。堀江様のお父様が天草高校のOBでシンガポール在住とのこと、あたたかい激励のお言葉をいただきました。ありがとうございました。

In the morning, we went to Nanyang Technological University to have our presentations. NTU is a globally well-known university, which has great professors and advanced facilities.

We listened to Prof. Hong's keynote lecture, and had presentation sessions afterwards. Our students were able to successfully attract the audience's attention, and judges praised them for the clarity of the presentation and the content of their study. Right after they were done, they went to the judges, asking for some advice. They also learned a lot from the presentations of other schools. More in the next post.

【科学部】ついに到着! / Finally arrived!

約6時間半のフライトを経て、ついにシンガポールにやってきました!

出国もそうでしたが、シンガポールの入国手続きもパスポートチェックや顔写真や指紋の撮影に機械がフル稼働しており、近未来な感じです。いつの間にか、パスポートに出国や入国のスタンプも押さない時代になっています。

夜ご飯はホテルの近くのフードコートのようなところで、「チキンライス」「ミートパイ」「海鮮チャーハン」などを地元の人々に交じって食べました。その後、ホテルで最後の練習をみっちり行いました。

泣いても笑っても明日が本番。今までの練習の成果が出せるように、悔いの残らないように、頑張ってくれると思います!

After spending 6.5 hours on the plane, we finally arrived in Singapore!

We were so excited that we got to see the Marina Bay Sands with our own eyes on the way to the hotel!

Tonight we ordered Singapore dishes such as “Chicken rice” or “Meat pies” at a food court near our hotel. Eating surrounded by local people made us feel we are now out of Japan.

Like it or not, tomorrow is a big day for them. We hope they can do their best!

【科学部】テイク・オフ!/ Heading for Singapore

おはようございます。

科学部ホタル班は無事、出国審査も終わり、シンガポール行きの飛行機に乗ろうとしています。

羽田には朝7時過ぎという早い時間に到着したにも関わらず、人・人・人で、何をするにも行列です。様々な言葉が飛び交っており、ざっと見て半分くらい外国の方という感じです。コロナも落ち着いてきたということなのでしょうか。

シンガポールまで7時間あまりのフライト、イメージトレーニングもしながら楽しみたいです。

次の投稿はシンガポールからお届けします!

Good morning!

We are now at Haneda, waiting for our departure.

Although we got here as early as seven in the morning, it was already so crowded, with long queues here and there. We can also hear so many different languages; it looks like almost half of the passengers are non-Japanese! People seem to be enjoying traveling all over the world again.

We'll be on board soon - don't miss our next post from Singapore!

【科学部】とうとう出発の日…! / Departure Day

科学部3名、同窓会の方々や先生方に温かく見送られて天草高校を出発しました。

分かってはいましたが、東京の人の多さに圧倒されています。そして、東京は暑いです!

(ニューヨークのWilliam先生からも励ましのメッセージをいただきました。ありがとうございます!)

夜はみんなで東京名物「もんじゃ」をいただきました。おなかがいっぱいになり、ちょっとほっとしました。

羽田のホテルに無事到着して、プレゼンの練習をしています。まだ英語での質疑応答には苦戦している部分もありますが、3人で協力しながら、自分たちの思いを届けられるよう、本番までの時間を大切に、工夫と練習を重ねていきたいです。

明日はいよいよシンガポールに向かいます。応援よろしくお願いします!

We students of the Science club departed school in the morning. Lots of staff from the graduates’ association, as well as Amataka’s teachers came to cheer us on before departure (we got a message from William in New York too! ) Thank you all for your support!

It’s not that we didn’t know Tokyo is the capital of Japan, but we were overwhelmed to see so many people coming and going on the street. And… it’s soooooo hot here!

We enjoyed “monja,” which is known as one of Tokyo's specialties. The monja restraint was very vibrant and it made us feel full of energy!

Now we are at a hotel in Haneda, practicing our presentation. We are still struggling in answering questions in English, but we want to pull together as a team and try ourt best to deliver our message to people abroad. We’ll never give up!

Tomorrow we’ll be heading for Singapore. We’re so excited!

【科学部】出発前最終練習

科学部ホタル班は明日、GLS参加に向けて天草を出発します。

出発前日となった今日も練習を行っていました。

今日は本番と同じ時間配分で発表と質疑応答を行っていました。

【科学部】サラ先生からの最後の指導

ホタル班の3名が、ALTのサラ先生から御指導をいただきました。

サラ先生は本日をもって本校を去られますが、最後まで熱心に指導されていました。

教えていただいたことを生かして、精一杯発表してきます。

サラ先生、ありがとうございました。

これからもお元気でお過ごしください。ご多幸をお祈りしています。

【科学部】「THE TIME」(TBSテレビ)の中高生ニュースに出演します。

毎週月曜~金曜日に放映の「THE TIME」の中高生ニュースに科学部ホタル班が出演します。

下の写真は先日の撮影の様子です。

放映は8月1日6:50前後を予定しています(場合によっては変更になる可能性もあります)。

是非御覧ください。

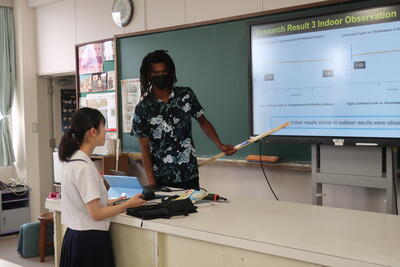

【科学部】ALTや英語科の先生方から指導していただきました。

いよいよ今週末がシンガポールでの本番となった科学部ホタル班の練習が佳境を迎えています。

今日はALTのウィリアム先生とサラ先生、英語科の小玉先生から質疑応答を含めて御指導いただきました。

上手く答えられないこともありましたが、少しずつ上達しています。

本番まで残りわずかではありますが、できる限り努力をしていきます。

【科学部】GLSに向けて

GLSに向けて、ホタル班の努力が続いています。

本番での発表は8分間となりますが、実はこれまでの練習では10分を超えており、短くしなければなりませんでした。

ここ数日間の努力により、今日の練習で初めて8分以内(7分56秒)の発表を行うことが出来ました。

発表6日前にようやく発表が完成しました。

明日からは質疑応答の練習です!

本番まで残り6日、頑張ります!

【ASⅢ】サイエンスインターハイ@SOJOに出場しました

崇城大学が主催するサイエンスインターハイ@SOJO(一般部門)にASⅢの9班がオンラインで出場しました。

九州各地の高校生が物理・化学・生物に関する研究活動の成果を発表する大会で、今年は86件の発表が行われました。

発表を見ていただいた大学の教授や高校生から質問や意見をいただき、結果のまとめ方や解釈について新しい考えを得ることができたようです。

また、他校の発表を聞き、積極的に質問をする姿勢が見られ、活発な議論が交わされていました。

ASⅢ全員で参加する発表会は今回で最後となり、2学期からは論文作成に入っていきます。自分たちの研究で明らかになったことと課題を整理し、2年間取り組んできた研究の集大成を仕上げていきます。

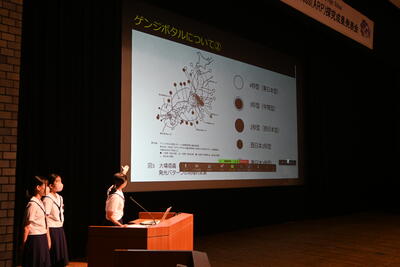

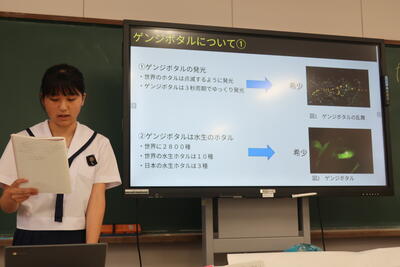

【科学部】渡航前のプレゼンテーション / Presentation on fireflies before departure

終業式後、科学部ホタル班が英語でのプレゼンテーションを全校生徒の前で行いました。世界大会での発表に向けて、これまで英語での発表練習を重ねてきました。貴重な日本のゲンジボタルについて海外の方々に知っていただくために、単に日本語を英語化するだけではなく、より伝わりやすい表現やスライドを工夫しています。英語でのプレゼンテーションならではの難しさもありますが、残りの時間で更に完成度を高め、自分たちのできるベストの発表をしてきてほしいと思います。

The firefly group of the Science club had a presentation in front of all the students today. They have been practicing their English presentation from the day they were chosen as a representative of Japan at the Tsukuba Science Edge 2023 in March. They are to tell people abroad about Genji fireflies, or Luciola Cruciata, which they have been studying so that they could do more for the conservation. What they have done is, not just translating everything into English, but trying to figure out the best way to present their research to people all over the world.

Presentations in English are never easy, and the firefly group still has a lot more to go. We wish them the best - we hope they will have a great learning experience in Singapore. Seven days to go before their departure - we’re sure you can do it! Never give up! Keep up the good work!

【科学部】GLSに向けて

発表まで10日となりました。

今日も発表者の3名は、練習を重ねていました。

なかなか上手くいかない部分もあるようですが、試行錯誤を重ねて練習を続けていました。

何事もそうなのでしょうが、成果は努力によって生み出されると思います。

頑張れ、ホタル班!

【ASⅠ】研究テーマの設定に奮闘中です

1年生のASⅠは、現在研究テーマを設定中です。

同じ分野を選んだ班員と、自分の意見を述べつつ、相手の意見を交えながら話し合いが進んでいました。

【科学部】JTB主催の英語プレゼンテーション講習

2週間後に迫ったグローバル・リンク・シンガポールに参加するホタル班の活動です。

本日はJTB主催の英語プレゼンテーション講習に参加しました。

講習では、英語での質疑応答に関してグループに分かれて実技演習を行いました。

上手くいかないこともありましたが、チームワークで乗り切りました。

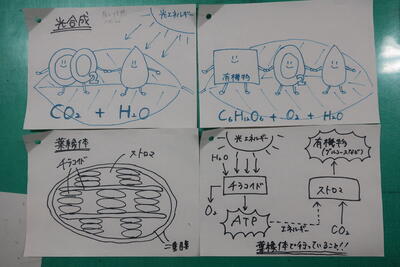

【総合理科】呼吸と光合成を4コマ漫画で学ぼう

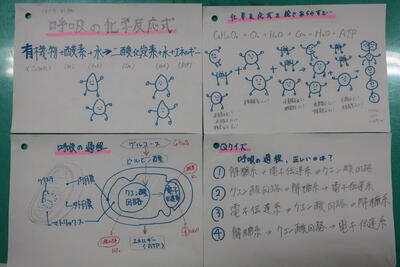

総合理科では、呼吸と光合成という単元を扱っています。

生徒は呼吸と光合成のどちらかについて、はたらきをまとめた4コマ漫画を作成して発表し合いました。

4コマ漫画は教科書や資料集を読んで作成し、イラストやクイズを盛り込んだ力作も多数で出来上がりました。

さらに昨日のARP探究成果発表会に参加したこともあってか、見てほしい箇所を指さして発表するなど、相手にわかりやすく伝えようとする努力も見られました。

今後も勉強する楽しさを感じながらながら、共に学び合える場面を設定していきます。

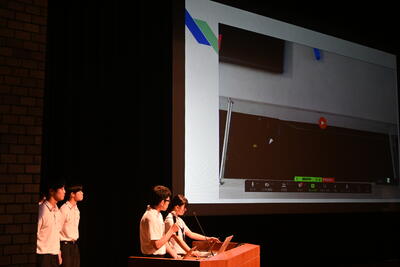

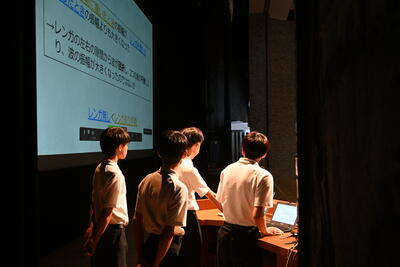

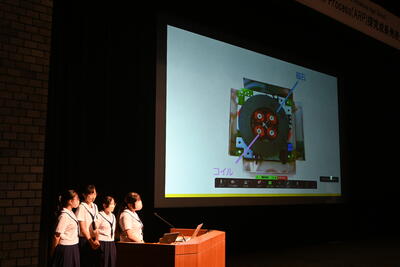

【SSH】ARP研究成果発表会 / “ARP Inquiry Study Presentation'”

本日、天草市民センターにてARP研究成果発表会を開催しました。近年はコロナ禍の影響もあり、思うように外部の方々に研究の成果を見ていただくことができませんでしたが、今回、熊本大学の渡邉教授と崇城大学の田丸教授を来賓にお迎えし、保護者や外部機関の方々にも多数ご来場いただいて、生徒の研究の様子を直接見ていただくことができました。

この発表会はなんと言っても3年生が主役。2年間の研究成果をステージ班・ポスター班それぞれが熱く語ってくれました。ステージでは宮﨑SSH研究主任による、本校における探究活動や研究、その成果等についての概要説明の後、午前中にATⅡおよびASⅡの各3班、午後からASⅡの2班及び科学部ホタル班の発表を行いました。ATⅡの「糖分が集中力に与える影響」に関する発表では、自分達に身近なお菓子を使っての実験結果に、1・2年生の生徒も興味津々の様子でした。また、ASⅡの「天草陶石」についての研究では、発表者が心からプレゼンを楽しんでいる様子が観客にも伝わった様子で、活発な質疑応答も行われました。

ポスター発表では体育館でATⅡおよびASⅠ・Ⅱの各班が、それぞれ3回のプレゼンテーションを行いました。「ミルワーム」が海洋プラスチックを食べるかどうかの研究を行った班や、フェアトレードを推進するための取り組みに挑戦した班、アプリを活用したイルカの識別方法を研究した班など、全54班それぞれがグラフや動画を効果的に使いながら、個性溢れる発表をしていました。活発な質疑応答の様子から、これまでの研究活動を経て「質問力」も伸びたことがうかがえました。

来賓のみなさま、ご来場及びオンラインでご参加いただいたみなさま、貴重なご助言をいただき、本当にありがとうございました。今後とも御指導宜しくお願いいたします。

We had an “ARP (Amakusa Research Project) Inquiry Study Presentation'” at the Amakusa Civic Center today. These past few years it has been difficult to hold it at full capacity. This time, we had Prof. Watanabe from Kumamoto Univ. and Prof. Tamaru from Sojo Univ. as guests, and a lot of guardians and people from the community came to see the students’ presentations.

At today's presentations, 3rd graders were playing the leading role, presenting passionately what they had been up to. On the stage, Mr. Miyazaki, the SSH Chief at Amakusa High, explained the inquiry study at our school and their achievements. Then followed ASⅡ, ATⅡ, and Science Club presentations. An AT presentation presented on the influence of sugar on our ability to concentrate, which interested students in need of concentration. Another presentation done by ASⅡ students, was about Amakusa pottery stones (they have the “lion’s share” in Japan). The presenters were fully enjoying themselves, which led the audience to an exciting Question-and-Answer session.

At the gym, more than 50 AT and AS groups had three presentations each. One presented about the mealworms known for eating plastic waste, while another raised the issue of only a limited number of people taking action for fair trading. There also was a group who researched on the distinguishment of dolphins using an application. One worked on reducing the amount of traffic accidents. All groups were trying their best - using the videos they shot or showing the graphs effectively - to make their presentation the best ever. Surprisingly, audiences were asking many appropriate questions, so that the presenters could find even better perspectives for their research. Looking at those poster sessions, we felt the students also became skilled at not only presentations, but also in asking questions throughout their research.

Thank you to those who came to see the presentations and those who gave us beneficial advice. Thank you to those who watched the presentations online with kind eyes. We’ll be looking forward to seeing you again in our next presentation!

【科学部】GLSに向けて

ホタル班が今日も英語の練習を頑張っています。

今日はALTのウィリアム先生とサラ先生に来ていただき、発音やスライドの表記について御指導いただきました。

本番まであと2週間となりました。

最後まで悔いの無いように頑張ります。

【ATⅡ】ARP探究成果発表会に向けて

今日のATⅡでは、明後日に迫ったARP探究成果発表会に向けた仕上げを行いました。

ATⅡでは、SDGsの視点を持って課題解決に向けた取り組みを探究してきました。

発表会ではその成果を、3班が口頭発表、38班がポスター発表で披露します。

この発表会を通して1人でも多くの方の行動がいい方向へ変化すると嬉しいです。

【科学部】GLSに向けて

今月末に行われるGLS(グローバル・リンク・シンガポール)に向けての準備が進んでいます。

今日は、先日ALTのウィリアム先生に受けた指摘をもとに、スライドの改訂を行っていました。

【科学部】ARP探究成果発表会に向けて

13日(木)に実施されるARP探究成果発表会では、研究発表の最後を科学部ホタル班が務めます。

今回の発表内容は、ホタルの発光周期についての研究です。

発表者は4月に入学した1年生3名が務めます。

今日は発表練習をしていました。

1年生の皆さん、頑張ってください!

【SSH】ARP探究成果発表会に向けて

13日に行われるARP探究成果発表会に向けての準備が着実に進んでいます。

<ASⅢ>

クラゲ班がスライドを作成していました。

多量の数値データから読み取ったことを、よりわかりやすくするために表計算ソフトを駆使していました。

<ATⅡ>

少しでも多くのデータを得ようと、最後の追加実験を進めていました。

<ASⅡ>

ASⅡは研究計画を発表しますが、予備実験を始めている班がありました。

【ASⅡ】夏休みまでもうひとがんばり! / A summer you’ll never forget

期末テストも終わり、久々のASⅡです。生徒たちは、研究計画書をまだまだまだまだ練り直しています。早く実験をしたい! 実験対象のものを実際に触りたい! という気持ちもあるかもしれませんが、研究のベースとなる研究計画をどれだけしっかり立てられるかが今後の研究を左右します。発電の仕組みは?「ソックスレー抽出」って何? 先生方のアドバイスを受けつつ、先行研究を調べたり基礎知識をしっかり蓄えたり、ディスカッションを重ねたり。今日も地学室でみっちり濃い時間を過ごしている2年生です。

いよいよ来週はARP(Amataka Research Process)研究成果発表会。2年生はポスター発表やプレゼンに代えて「研究計画披露」を行い、会場の運営にも携わります。そして、ARPが終われば夏休み! 実験を行ったり、現地調査をしたりと、各班の「研究」がいよいよ始まります。子どもたちを招いての科学教室「サイエンスアカデミー」や、科学の最先端を学ぶ関西研修など、忙しいながらも充実した夏休みになりそうですね!

Long time no AS! Students in ASⅡ class are working on their research plans. Who on earth could imagine that making research plans would take this long? In any case, making a specific research plan is key to their research in the future. Many students are probably eager to do the experiments or see their research object with their own eyes, but hang on, it’s worth waiting! Now is the time to be patient and concentrate on what you should do now in order to get off to a good start.

At the “ARP(Amakusa Research Project) Inquiry Study Presentation'” which is coming soon, ASⅡ students will be managing the event and also presenting their research plans to audiences. Soon after ARP, our summer vacation will finally begin! Students will be doing the experiments they have longed for, and will be conducting field surveys. They will also hold the “Science Academy,” a fun, annual event in which they conduct scientific experiments, inviting elementary and junior high students to join the fun! Moreover, they will visit the Kansai region to learn about the latest technology. This summer will surely be one you’ll never forget!

【科学部】後輩への指導

科学部では、基本的に下級生の指導は上級生が行います。

このことで研究の継続と部員の研究スキルの向上を図っています。

本日は、上級生の指導が白熱していました。

その様子を写真で報告します。

<ホタル班>

13日の発表に向けて3年生が1年生を指導していました。

<海水準班>

珪藻鑑定を後輩にレクチャーしています。

<サンゴ班>

後輩の考えた今後の研究案に先輩が質問してブラッシュアップを図っています。

【科学部】BS番組に出演しました!

6/30に放映されたBSよしもとの「ワシんとこ・ポスト」にホタル班の2人が出演しました。

番組は最終回となりましたが、最後のゲストに選んでいただいて光栄でした。

見逃し配信もあるようです。是非御覧ください。

【ASⅢ】研究✕笑顔=???/ Can’t tell you what fun it is!

さて、ASⅢでは、7月13日(木)に市民センターで行われるARP探究成果発表会に向けて、スライド発表とポスター発表の準備をしています。ほとんどの班がパソコン室で作業しているのですが、そのにぎやかなこと!(※いい意味です)

ARPはASⅢの生徒にとってはまさに2年間の集大成の大舞台でもあるのですが、「主役」の生徒たちは時間に追われて焦るどころか、とっても楽しそうです。これはやはり、今まで研究を頑張ってきたからこその笑顔なのかもしれませんね。

スライドを作ったり、アブストに加筆したり、データを見直したり。それぞれの班で集中しつつ、実に楽しそうに活動をしています。研究を始めたばかり(で、研究計画書に苦しんでいる真っ最中)のASⅡのみなさんも、1年後には班員同士の結束がもっともっと固くなり、他の班とも活発に意見を交わし合って、一人ひとりが研究や発表を心から楽しんでいるのでしょうね。こういった先輩の「楽しんで研究している姿」を間近で見るのも、2年生にとって良い刺激になっています。

研究の楽しさを後輩に分かってもらえるように!

学校内外の人々にこれまでの研究を知ってもらい、その意義を伝えられるように!

ASⅢのみなさん、ARPがんばってください!

In the 7th period, most ASⅢ students are preparing for the “ARP Inquiry Study Presentation,” which will be held on July 13th at Amakusa Civic Center. (“ARP stands for “Amataka Research Project.”) You have no idea how energetic they are in the computer room! There is little time left until their big day, but no one looks frustrated at all! Everyone is fully enjoying what they are doing, smiling and even laughing! Their smiles may be proving that their research days have been full of enrichment.

Some students are making presentation slides, while others are adding some more explanations on their abstracts or checking their data again. They are focusing on what needs to be done in each group. Still, they are enjoying themselves indeed. ASⅡ students, who have just started, would probably enjoying what they’re doing just like their seniors are now. They will be strongly united as a group: discussing and advising each other. Looking at what their seniors are doing with passion always inspires juniors.

We wish they could tell the pleasure of studying to their juniors! We hope they could tell people inside/outside school about what they have devoted themselves to, and the significance of their study would be fully acknowledged!

July 13th - your proudest moment of school life will come soon!

【ASⅡ】研究計画書の奥深さ / Polishing the research plans

ASⅡでは先日提出した研究計画書が返却され、生徒たちは先生方の助言をもとにそれぞれの計画を練り直しています。今日は崇城大学の田丸先生にも来ていただいています。優しい笑顔でしっかり話を聞いてくださり、生徒たちから上手に考えを引き出してくださる、私たちの心強い味方です。

「精油班」は精油のリラックス効果を調べようとしていますが、田丸先生は計画書の中でも「研究の背景」の記述が気になられたようです。先生が指摘されたのは、「リラックス効果を調べたいということは、リラックスできていないという前提があるはずだ」という点。その点を具体的な数値を用いて研究背景に入れてこそ、研究の必要性が説明できる。研究背景をきちんと説明することにより、仮説や研究方法の改善につながるという助言に、生徒たちも納得した様子です。また、「リラックスについて調べる際、普通にページ検索するだけでなく画像検索を試してみては?」とも提案していただきました。素直な生徒たちはすぐに画像検索に取り掛かり、研究背景と関連がありそうな様々なデータやグラフを見つけたようです。活発なディスカッションが始まっています。

木材の持つ防音や吸音性について研究しようとしている「音班」もまた、研究背景に説得力が足りないという指摘を受けていました。「面白そうというきっかけで研究対象を決めるのも悪くないけれど、それだけではなぜこの研究が必要なのかということの説明には不十分」ーここでもまた、研究背景が単なる「きっかけ」の記述となってしまっているという問題点が指摘されていました。最初は少し緊張していた様子の生徒たちでしたが、先生の「正解があるわけではないから、思った通りのことを素直に言っていいんだよ」という言葉かけで、少しずつ、研究への思いを自分たちの言葉で伝えることができてきました。木を使って防音することで、何が解決できるのか?なぜ、他の素材ではなく木なのか?まだまだ、ディスカッションの余地がありそうですね。

研究の第一歩ともいえる研究計画書は、ただ自分たちの研究を計画するためのものではなく、研究の必要性や意義を読む人に納得してもらえるものでなければなりません。書いてはみたものの、考えれば考えるほど、奥の深い研究計画書。完璧な計画書というものは世の中に存在しないのかもしれませんが、自分たちのやりたいことを伝えられる計画書になるといいですね。

With their submitted research plans, ASⅡ students are polishing their plans with teachers’ advice. Today Prof. Tamaru (from Sojo University) is with us - he is the person who always listens with a warm smile and draws out students’ spontaneous ideas - such a strong supporter for us!

Reading the research plan of the group “Essential Oil," which is trying to figure out the oil’s effect on relaxation, Prof. Tamaru is concerned about their research background. He said, “If you say you want to research the relaxing effect of oils, there should also be the fact that people are not relaxed enough or well. You need to write that in the background with related data, so that you can prove the need of your study. Otherwise, your hypothesis or research plan won’t make sense. '' He also advised that students can try searching images online, which may lead them to the useful data for their research. The students immediately tried image search, and it helped them a lot. Now they are actively discussing how to rewrite their research background.

Another group called “Sound,” also got similar advice on their research background. They are to study soundproofing and sound absorption, but the professor pointed out that they need more persuasion in their research background: “It’s ok to start your research from your interest, but that is not enough to explain the necessity of what you are trying to study.” Students were listening with strained faces. The professor added, “There is no one and true answer, so feel free to tell me whatever you think.” Then, students gradually came to tell their thoughts in their own words. He drew out ideas by asking questions like “What problems are you trying to solve?” or “Why would you use wood, but not other objects?” - There seems to be a lot more to discuss in the group.

The first step of their study - “The Research Plan” - is not only for themselves, but also something that can convince others of the necessity and significance of their study. Probably much more profound than what they initially thought, right? Although students say they are finished planning, can we ever consider their research finished? There probably is no “perfect research plan” in this world, but at least it needs to be the one which tells others our true intentions. Such a profound thing, a research plan!

【SSH】課題研究指導に係る職員研修

本日、AS(天草サイエンス)とAT(天草探究)の授業で行っている課題研究指導について職員研修を行いました。今回は「研究テーマ」と「仮説」の設定、「研究計画の立案」に焦点を当て、まず、指導の際のポイントやチェックポイントについて学びました。

次に、3つのグループに分かれ、実際の研究報告書を用いて、生徒の設定した研究テーマや仮説、研究計画についてどのように助言したら良いかの討議を行いました。それぞれのグループで出た意見は以下のようなものがありました。

「研究テーマ」

・なぜその研究をしたいのかをしっかりディスカッションすることが大事である

・実験の目的・方法や場所などを1つ1つ細かく確認し、助言することが必要である

・先行研究を行い、結果により、テーマの見直しも検討する必要がある

「仮説」

・仮説が1年間で検証できるか、スケールを調整することが必要である

・理想とするモデルがあれば、研究の方向性が見出し易いのではないか

・仮説ではなく、事実(当たり前のこと)になっていないかを確認する必要がある

「研究計画の立案」

・その実験が、調べたいことの結果を出せるかどうかを計画時によく考える必要がある

・データを取る方法についてより良い方法を考えていくとよい

・テーマや仮説の設定が適切でなければ、実験で検証した結果も整合性が取れなくなってしまう

課題解決力の伸張は、今後、ますます重要になっていきます。「世の中に解決策のない課題」を研究することは容易ではありませんが、生徒達が工夫して学ぶだけでなく、私たち教師も指導力を高めていく必要があることを改めて感じた1時間でした。

<実践報告>

<グループワーク>

<グループワークで出た意見の共有>

【ATⅡ】発表会に向けて研究成果をまとめています

ATⅡでは7月の発表会に向けて、これまでの研究成果をポスターやスライドにまとめています。

発表会では、基本的にポスターでの発表になりますが、いくつかの班がステージに立って口頭発表を行います。

最後までデータを集め、正確性を高めています。

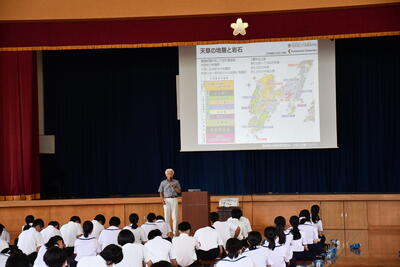

【ASⅠ】天草学連続講義⑥⑦

本日6・7限は、最後の天草学連続講義〜地域課題を知り、研究テーマを決定する〜が行われました。

6限目は「天草の生物多様性」というテーマで、九州大学理学部准教授の新垣 誠司様に講義いただきました。「変化に富んだ熊本の海が場所の多様性を生み、生物多様性に繋がっている」というお話を聞き、天草の海の魅力の要因を知ることができました。また、比較研究の対象には注意が必要であることなど、今後の研究上の注意点もわかりやすくお話しくださいました。

7限目は「天草と災害について〜天草の成り立ちと自然災害〜」をテーマに、熊本大学大学院最先端科学研究部地球環境科学分野教授の松田 博貴様に講義をいただきました。「天草の自然を知りどんな災害が起こり得るのかを知ることが大切」という言葉を聞き、生徒たちも自分ごととしてお話を聞いていました。

全7回に渡った「天草学連続講義」を受けて、次回から始まる研究テーマの決定に繋げてほしいです。

【総合理科】考査に向けた「問い」づくり

本日の総合理科Bでは、来週に控えた期末考査に向けて「問い」作りを行いました。

考査範囲の内容から、一問一答、正誤問題、4択問題、記述式の形式で問題作成にチャレンジしました。

生徒達は、教科書や資料集だけでなく、授業で使用したプリントやノートを細かく読み込んで「問い」を作成していきました。

作問をする中で、新たな知識を得たり、関連するものとの違いが明確になったり、現象を説明する表現力を身に付けたりすることができました。

次回の授業で作成した問題集を共有して知識を整理した上で、期末考査に臨みます。

【ASⅢ】神戸での発表会に向けて

本年度も8月9、10日に、神戸国際展示場にて全国のSSH指定校が一堂に会して生徒研究発表会が実施されます。

今年の天草高校代表はクラゲ班です。

本日はクラゲ班が研究を行っていました。

さて、どのような研究結果となるのでしょうか?

楽しみです。

研究では、県の水産研究センターの御協力をいただきました。

この場を借りて、お礼申し上げます。有り難うございます。

【ASⅠ】熊本大学研修で研究手法を学んできました!

6月15日(木)、1年生全学級で熊本大学に行きました。

生徒たちは、事前に行った希望調査をもとに文・法・教育・熊本創生推進機構・理・工・医・薬・合津マリンステーションのそれぞれの場所に分かれ、熊本大学で行われている最新の研究や、研究手法に触れてきました。

午後には施設見学なども行われ、研究が実際に進んでいる様子を見ることもできました。

いよいよ始まる自分たちの課題研究に向けて、1年生はさらに学びを深めたようでした。

【ASⅡ・Ⅲ】締切迫る!研究報告書 / How nice to have reliable seniors!

今日はいよいよ、研究報告書の締切です。各班、先生方の助言を生かして、最後の追い込みに入っています。

音などに反応して葉が動く、「踊る植物」を研究する舞萩班は、葉の動きをどのようにデータ化するかという点について考えています。先行研究の論文は見つけているものの、論文の解読に四苦八苦している様子。知恵を出し合って、具体的なデータ化の方法を模索しています。

スフェノセラムスの生態を研究している「スフェノセラムス班」は、夏季休暇中に御所浦の「スフェノセラムスの壁」を訪れ、化石の分布などを調べるとのこと。「研究方法をもっと詳しく」との助言を受け、どんなデータを集めるかなど、より具体的な計画を立てています。

「精油班」は、過去の先輩の研究に関連して、天草の植物から精油を抽出し、そのリラックス効果を調べようとしています。「リラックスした状態」は、どのような数値で表すことができるのでしょうか。指標を何にするかについて活発にディスカッションしています。

7限目にはASⅢのメンバーも加わり、地学室もますます活気づいてきました。ASⅢで行っている「魚糞」の継続研究を考えている班が先輩に助言をもらったり、「電磁誘導班」が物理室で活動している「波力発電班」の先輩に報告書を見てもらったりしています。みんなラストスパートがんばってください!

Students’ activity reports are due today, so this is the final sprint!

One group studying “Maihagi,” or telegraph plant in English, has been thinking about how to digitize the movement of the plant. They found some previous research on the plant, but found it difficult to fully understand. They are putting their heads together and discussing the best way.

Another group “Sphenoceranus,” where students are studying a kind of clams that lived during the Cretaceous period, is planning their study trip to Goshonoira, which is known as “Fossil Island.” There is a place, so-called “The Wall of Sphenoceranus,” which has thousands of fossils, since it used to be at the bottom of the ocean. Heeding advice from a teacher, they are trying to make more detailed plans, and deciding what kind of data they should collect.

Another one called “Essential Oil,” is continuing the study of their seniors before. They are trying to extract essential oil from locally-grown plants such as cypresses or olives in order to learn about their relaxing effects. How can we measure the “relaxing effect”? They are currently figuring out how.

In the seventh period (two hours before the deadline!) came ASⅢ students, and some 2nd graders didn’t miss the chance to ask questions to their seniors. While a student studying fertilizer made from fish feces was asking a senior for advice, a student studying electromagnetic induction was asking another senior to check the activity report. How nice to have reliable seniors!

【ASⅠ】SSH熊本大学研修の事前指導

6月15日(木)に実施される「SSH熊本大学研修」のための事前指導が7限目に行われました。「研究者からの研究手法の講義を受け、今後のASⅠに生かす」などの目的を確認した後、各学部ごとに分かれ当日のスケジュールの打ち合わせを行いました。

【ATⅠ】研究計画書、はじめました / Taking A Step Forward

久々のATⅠの今日は、先週までの熊本大学および市役所の方々の講義を振り返るところからはじまりました。今まで学んできたことを基礎として、これから各自研究計画書の作成に入ります。昨年のASⅠのアブストラクトを見たり、今までのATⅠの資料を見返したり、また、SDGsの取り組みを参照したりしながら、今後の研究について考えました。

黙々と個人で取り組むクラス、担任の先生が生徒と対話してアイデアを引き出すクラス、友人と去年の研究などについて意見交換するクラスなど、クラスによって取り組み方は色々ですが、それぞれが天草の課題解決のための1歩を踏み出しました。中には、昨年取り組んだ研究を継続しようと考えている生徒もいるようです。自分の興味・関心のある分野で、天草に貢献できる研究ができるといいですね。みんなの想像力や実行力に期待しています!

Now that students have a bigger picture of regional issues in Amakusa, they started making their AT study plans in class. Some referred to the abstracts written in ASⅠ last year, while others read through the handouts they had worked on, or checked some of the SDGs-related activities online.

The look of students varied a lot from class to class. In one class, all students were working quietly, meanwhile, in the other class, students were actively exchanging their ideas with their classmates in another class. There are some students trying to continue their study in the previous year too. We hope each of them can leverage their skills and experiences to pursue their studies. Now each student is taking a step forward for a brighter Amakusa.

Amataka students of creativity and action, we are counting on you!

【ATⅡ】C1の本評価を行いました

6月13日(水)のATⅡは、C1(数値データを処理する)の本評価を実施しました。

いよいよATⅡの研究もデータをまとめる段階に入ってきました。

7月13日(木)のARP探求成果発表会でもいくつかの班が市民センターのステージで口頭発表する予定です。

どうすれば自分たちの研究成果を聞き手に分かりやすく発信できるのか。

班員で協力しながらスライドやポスター作成を進めています。

【科学部】砂月海岸調査(今年度2回目)

サンゴ班の1~3年生が2回目の調査を実施しました。

今回は前回マーカーとして沈めたレンガのある場所の調査を実施する予定でした。

しかし、波があって見つけることが出来ず、調査を中断しました。

自然相手の研究ですので、中々思い通りにならないことはあります。

これにめげずに調査を続けて欲しいと思います。

【科学部】データの検証作業を進めています。

発光周期の検証実験と並行して、1~3年生がデータの検証を進めています。

昨年度までの河浦町のデータに加えて、楠浦町と山鹿市のデータも検証しています。

はてさて、3秒型のホタルは河浦町の他にも生息しているのでしょうか?

今後の検証結果が楽しみです。

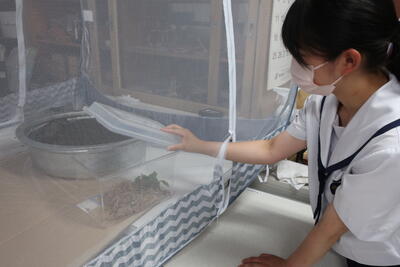

【科学部】巨大ドーム出現!?

科学部が何やら巨大ドームを作成していました。

これは発光周期の検証実験のための飼育小屋です。

今後、気温や明るさを調整し、発光周期が3秒となるゲンジボタルが生活しやすい環境を検証していきます。

【科学部】3年生の引退式

6月で3年生は引退です。

今日は2年生が主催して、引退式が行われました。

引退式では、3年生6人から後輩に向けての言葉の後、2年生からお礼の言葉が述べられました。

3年生からは、「データをしっかり取ることが大事。」「先生とのディスカッションの回数を増やそう。」「ディスカッションをできるようになってからが研究の面白いところだ。」といった言葉がありました。

今回引退する3年生が主となって活躍してくれたことで、サイエンスアゴラなど多くの外部発表会に参加できました。

これからの科学部の進むべき方向を示してくれたと思います。

1、2年生は先輩の示した道をさらに発展させて進んで欲しいと思います。

【ASⅡ】研究計画書の作成

6月8日(木)5,6限目のASⅡです。

今日は授業の冒頭で、実際のASの発表会の様子を確認して、

発表の流れやその後の質疑応答の仕方をイメージしました。

その後は、研究計画書の作成の続きです。

先生方から適宜アドバイスを貰いながら、研究のテーマの決定や、研究計画書の作成を続けていきました。

研究計画書の提出締切は、来週です。研究活動頑張ってください!

Here are some pictures from todays's AS II Class! (July 8th, 2023)

At the beginning of the class, students watched a video of the a presentation made by their seniors.

They listened carefully, and took some notes of what they deemed important. They also tried to grasp the flow of making a presentation, as well as the way to respond to questions from the audience. How studious are they!

After that, they kept working on the research plans, outlining their methods of study.

It seems that they were really active: talking about their study cheerfully while receiving words of advice from their teachers.

The deadline of their plan is coming, next week.

Remember, the seeds of today are the flowers of tommorow. In other words, do your best today for the success of your future! Good luck!

【科学部】発光周期の検証実験

ホタル班の新たな取組として、発光周期の検証実験を行います。

これは自然環境で観察された気温や明るさによる発光周期の変化が、気温や明るさのみによって起こる現象なのか、他と複合的に起こる現象なのか検証する実験です。

方法としては、室内に設置した飼育小屋内の気温や明るさを変化させて検証します。

本日は飼育小屋設置のための飼育に適した泥や苔を採取するために町山口川に行きました。

町山口川では比較的良い土がとれ、飼育に適した小屋が完成しそうです。

※検証に使用するゲンジボタルは専門業者様より購入しました。国内外来種とならぬよう、飼育小屋から逃がさないように十分管理しております。

【ASⅢ】崇城大学での実習

6月6日(火)に崇城大学で実習を行いました。

参加したのはASⅢのバイオエタノール班、クラゲ班、粘土班、マイクロプラスチック班および科学部のホタル班の計5班です。これまでに採取したサンプルを持参して大学の機器でデータを解析しました。

各班の指導には、崇城大学の田丸教授、草壁教授、井野川准教授、水城准教授をはじめ、研究室の学生さんにも手伝っていただきました。また、現在崇城大学で学んでいる卒業生も手伝ってくれました。

実習に参加した生徒たちは、研究手法や原理を学び、データの解釈について先生方とディスカッションを深めることができたようです。今後は、この実習で得られた結果をスライドやポスターにまとめ、7月のARP探究成果発表会に向けた準備を進めていきます。

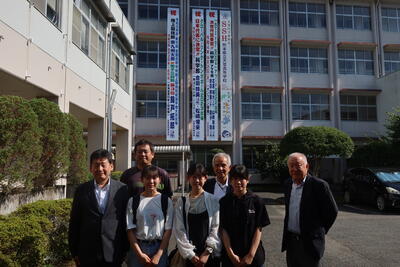

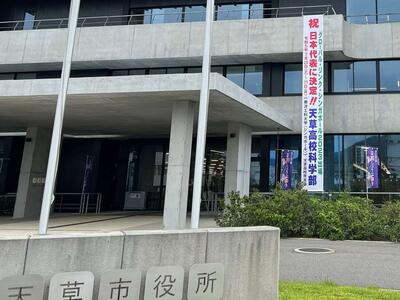

【科学部】天草市役所本庁舎に懸垂幕が設置されました!

ホタル班の受賞を記念して、天草市役所本庁舎正面に懸垂幕が設置されました。

設置に際して御尽力いただきました皆様に御礼申し上げます。

誠に有り難うございました。

多くの方々の声援を受け、シンガポールで発表してきます。

この声援を胸に、天草のゲンジボタルや自然の素晴らしさを一生懸命世界に発信してきたいと思います。。

【科学部】ホタルの季節となりました。

7月末にシンガポールでの発表を控えるホタル班です。

今日は3年生が今年撮影した動画から発光周期を計測していました。

今日は高校総体による午前中授業でしたが、昼食を持参して計測に取り組んでいました。

さて、結果はどうなっているのでしょうか?

今後の結果報告が楽しみです。

【ASⅡ・ASⅢ】貴重な1時間! / Maximize the hour!

今日は授業変更により、1時間だけASⅡを実施しました。各班、研究計画書の作成に取り組んでいます。班によって人数は様々ですが、班員やクラスメイトと協力しながら具体的な計画がだんだん見えてきているようです。

並行して、ASⅢの各班は理科棟のあちらこちらで研究を進めています。おなじみ「アマモ班」は、今日は水槽中の窒素とリン酸の数値を計測しています。アマモが成長するのに必要な栄養塩類の濃度を調べているそうです。予想と違った結果になりそうとのこと、さて、どんな理由が考えられるのでしょうか。

「クラゲ班」は、クーラーボックスからクラゲをバケツに移しています。友達のお父さんが捕まえてきてくれたとのこと、感謝ですね!これから、このクラゲは切り刻まれ、溶解液の材料となります。透明でぷにぷにしていて、なんだか美味しそうに見えますね!(※食べられないそうです)

貴重な1時間、有効に使って研究頑張ってください!

Students in ASⅡ class have been working hard, with group members and classmates alike, falling deep into discussions to map out their plans.

Meanwhile, students in ASⅢ class are proceeding their research, step by step, in the science building. Group “Eelgrass” is checking nitrogen and phosphoric acid levels in the tank where they grow eelgrasses. These are some nutritious compounds, which all plants need to grow. However, the results they are getting isn't quite what they had expected. What could be the reason?

Another group, called “Jellyfish,” which has been trying to use jellyfish as a solution for red tides, is putting some into a bucket. Those jellyfish were caught by their friend’s father for their research. (Thank you, father!) These jellyfish will soon be cut into pieces and dissolved in water. Being transparent and gelatinous, they kind of look delicious! (Please do not attempt.)

Rainy season has started, and it makes many students gloomy. Well, do not give in to the rain and please make the best use of this precious hour!

【数科学探究】なるべく安価に栄養バランスを整えるには?

数科学探究Ⅰの様子です。

「数科学探究」とは天草高校オリジナルの授業で、数学で習ったことを活用し、日常の諸問題を解決する授業です。

本日の授業では線形計画法を活用して「安く日々の食生活の栄養バランスを整える」をテーマに行われました。

具体的には、各自が自身の食生活から摂取した栄養素を算出し、不足している栄養素をサプリメントで補うために必要な金額の最小値を計算していました。

この計算のために線形計画法を活用していました。

生徒たちは自分で作った問題を解き、グラフを書いて、最小値を導きだしていました。

数学の技能向上だけでなく、日々の食生活の見直しにもつながっていました。

本授業での開発教材は以下のURLよりダウンロードできます。

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/wysiwyg/file/download/1/4195

【ATⅠ】はじめてのATⅠ- 教育実習生にインタビュー/ An interview about ATⅠ

本日のATⅠの講義を受けて、先週から本校で教育実習中である

天草高校OGの野本先生(熊本大学文学部4年)に授業の感想をうかがってみました。

Q1 天草探究(AT)の授業を見学されての印象を教えてください。

私の在学時にはASのみで、天草探究の授業はまだありませんでした。

高校生の時に自分たちが住んでいる地域の課題を知り、その課題を解決するために

市や天草の大人がどんな奮闘をしているかを聞けることは貴重であり、

いつか天草に戻ってきたいという気持ちの「芽」を育てる機会にもなっていると思いました。

Q2 今回の天草探究では、持続可能な天草を目指して企業も地元もwin-winになることを目指した取組を見てきました。特に心に残ったものはありますか。

天草酒造の取組です。

天草の芋焼酎というのはまだあまり知られていないと思うのですが、

材料も「天草産」にこだわっていらっしゃることがいいなと思いました。

実は、ケーブルテレビの番組に天草酒造の方が出演され、天草在住の

他の起業家の方々と地域の魅力紹介をされているのを観たことがあるんです。

本業でも、本業以外でも天草を盛り上げようと奮闘されている姿がとても印象に残っています。

Q3 「かっこいい大人」ということが先週の田辺市、今週の天草市の事例でキーワードになっていましたが、

先生は、どんな「かっこいい大人」になりたいですか。

私には高校の国語教師として、将来天草に帰ってきたいという夢があります。

天草出身として、天草の魅力を生徒に伝えていけたらと思っています。

私も、国語の魅力や楽しさを自分の言葉で伝えられる「かっこいい大人」になって、

生徒に希望を持って学んでもらえるように頑張りたいです。

Q4 最後に、「持続可能な天草」を担う後輩にメッセージをお願いします。

天草という自然豊かな地で、勉強や探究活動に思う存分打ち込める、というのは、

みなさんにとって貴重な時間だと思います。私自身、天草を離れてみて、

天草で先生方や地域の人に温かく見守られ、気にかけていただいていたんだと実感するようになりました。

天草を離れても、天草高校で学んだことや感じたことを将来の糧にできるように、

学校生活を楽しんでください。

応援しています!

Here is an interview with Ms. Nomoto, a teacher trainee (Amataka graduate),

who now studies in Dept. Literature, Kumamoto University.

Q1 Could you tell us your impression of the AT (Amakusa Inquiry Study) class?

When I was a student here, we only had the AS classes, so I never had a class like this. I think it’s a good opportunity to learn about regional problems while in high school, and what local governments and many people are doing to solve them. This AT class can also help students grow a stronger attachment to their hometown.

Q2 We have seen some of the projects which aim for a win-win situation both for the region and local companies.

Which project most attracted you?

A project by Amakusa Shuzo, or Amakusa brewery. Sweet-potato shochu made in Amakusa is not as well known as those in Kagoshima, but they have been trying their best to make the shochu unique, using only sweet potatoes grown here. Actually, I have seen a person from Amakusa Shuzo on TV, where he was introducing some local spots to us. Knowing that they work for Amakusa, both in or outside their company, I feel their enthusiasm as “cool adults.”

Q3 As you know, the word “cool adults” has been used as a keyword in this lecture.

What kind of “cool adult” do you want to be in the future?

I have a dream to be a high school Japanese teacher, and come back to Amakusa as a teacher one day. I’m hoping to tell how fascinating our islands are to my future students. I’d also like to be a “cool adult” who can tell them the attractiveness of Japanese as a subject, and to encourage them to keep learning with hope for their future.

Q4 Do you have any messages for students who will play the principal role in “sustainable Amakusa” in the future?

I believe that the time you are spending now is so precious, devoting yourself to your study or anything that interests you, surrounded by a rich natural environment. As for me, after graduating and moving away, I started to realize that we students had been watched with warm eyes and cared about by people on the islands. It doesn’t happen in bigger cities, and I think it’s something special and unique to Amakusa.

Someday you may leave the islands. Please enjoy yourself every single day and do your best. I think what you are doing now will be food for your future. Keep it up!