新着情報

SSH研究開発報告書(4年次)が発行されました

本校のSSH研究開発報告書(4年次)が発行されました。

新型コロナウィルスの影響により、外部での研修が制限され、発表会もオンライン化するといった事業内容の変化が求められた1年でした。

そのような中、生徒・職員が主体的に活動し、研究開発を行った成果をまとめていますので、次のURLにアクセスし、PDFをぜひご覧ください。

■ 今年度の詳細と過去の報告書はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSHreport

【ASⅡ】今年度最後の課題研究と春休みの計画

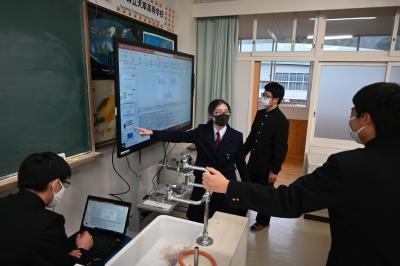

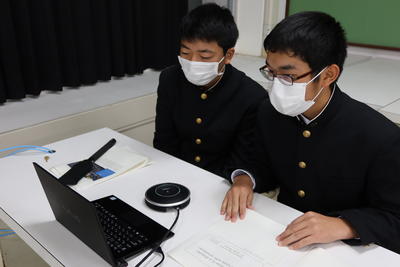

3月18日(木)のASⅡです。

今年度最後のASⅡとなります。

はじめに、自己評価によって、年間の活動を振り返りました。

次に、担当の先生方と本日の流れの確認や、春休みの実験及び調査計画を話し合う姿が見られました。

次年度のASⅢでは、主に研究成果の発表や論文作成を行うため、春休みまでに取ったデータ量が研究の質を決めます。

学習や部活動、外部活動と並行して研究活動も計画的に進めましょう。

【SSH】マラヤ大学(マレーシア)の先生方との Google Meet

3月17日(水)に、例年SSHマレーシア海外研修でお世話になっているマラヤ大学の先生方と、本校のSSH研究部職員が Google Meet の接続確認を行いました。

これは、新型コロナウィルスの影響によって、マレーシア海外研修が中止となったことを受け、その代替となる「英語によるオンライン研究発表」と「マラヤ大学オンラインサイエンスツアー」を実現するための打ち合わせを兼ねて実施したものです。

予定では、次年度の5月に実施することになっています。

天草高校のみなさん、楽しみにしておいてください。

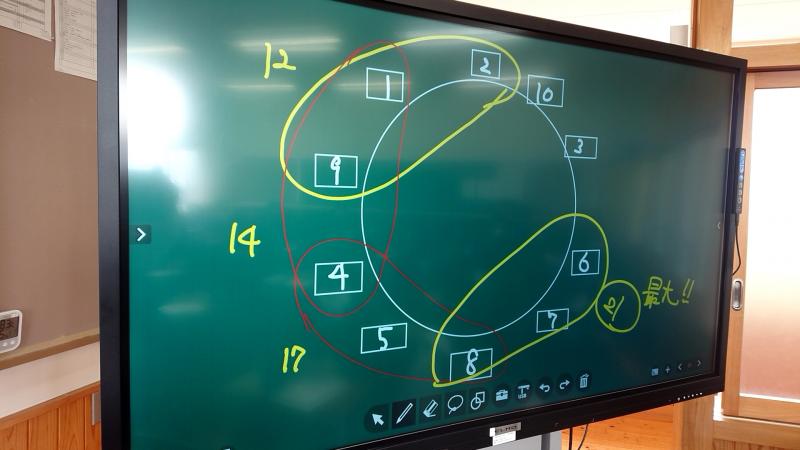

【数科学探究Ⅰ】数字並べゲーム

3月17日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、数字並べゲームを通して、ゲームに負けない方法を数学的に考察することに取り組みます。

みなさんは、次のゲームに負けないためには、どのようにすればよいと考えますか?

■ルール①:写真のように、円の周りにある□に1から10までの数字を書いて、相手に渡す。

■ルール②:相手は、その図の中で、写真の黄色部分のように、隣り合う3つの数の和を計算し、その最大値を自らの得点とする。

■ルール③:得点を互いに比べて、多い方を勝ちとする。

実際にゲームを行い、負けない方法をグループで話し合うことで、解決のために必要な『18』というキーワードに、多くの班がたどり着いていました。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

【ASⅡ】町山口川の水を採取しました。

ASⅡの汽水域班が町山口川の水を採取しました。

本日は大潮であり、海水がどこまで遡上しているのか調べるために行いました。

写真は採水器を使って、水を採取している様子です。

先日の成果発表会での教頭先生からのアドバイスを参考にして、採水器を使っています。

分析結果が楽しみです。

<地域の方々へ>

今回の調査中にも地域の方々から、暖かい励ましの声をかけていただきました。

毎回ありがとうございます。

少しでも天草の地域貢献ができるように頑張っていきます。

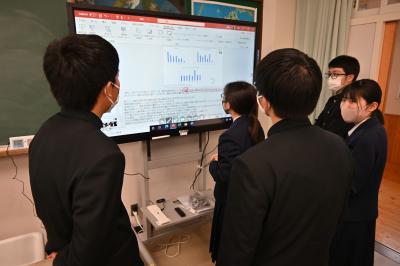

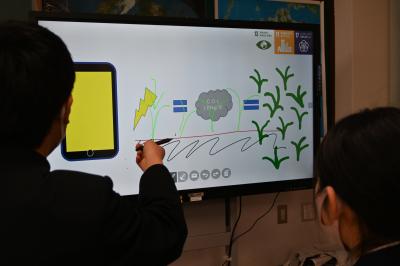

【科学部】WWL・SGH✖探究甲子園に向けて(その2)

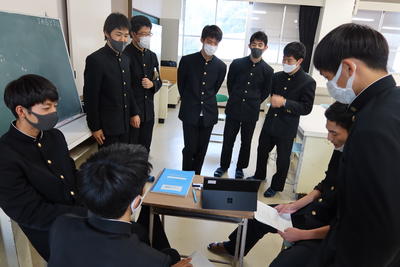

3月21日開催の「WWL・SGH✖探究甲子園」に向けての準備を進めています。

今日は、本日設置された電子黒板を用いて活発な議論が行われいました。

本番が楽しみです!

【科学部】WWL・SGH✖探究甲子園に向けて

科学部は3月21日に開催される「WWL・SGH✖探究甲子園」のプレゼンテーション部門に出場します。

下の写真は、その際使用するスライドを作っている様子です。

活発な議論が行われていました。

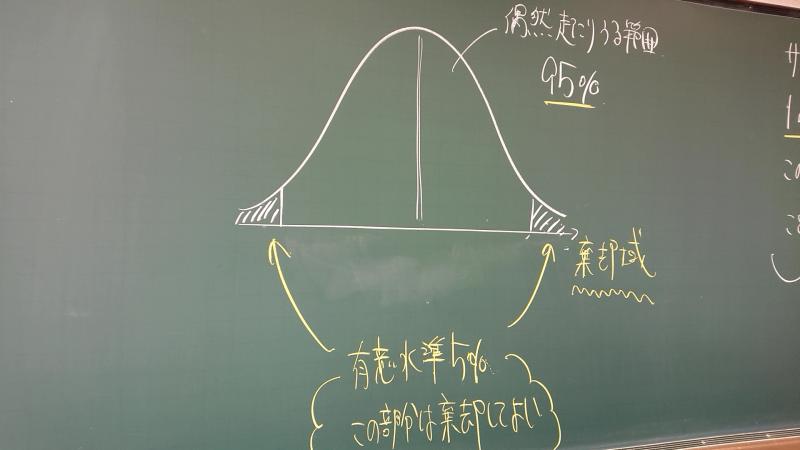

【数科学探究Ⅰ】統計学の基礎⑤

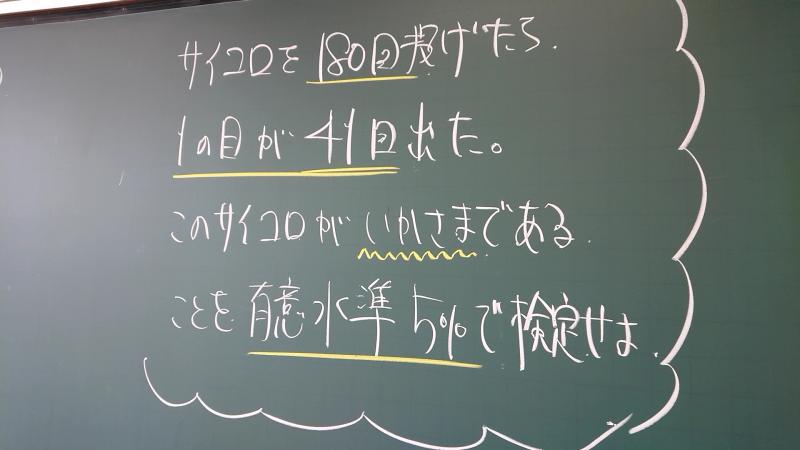

3月3日(水)の数科学探究Ⅰです。

みなさんは「180回投げたら、1の目が41回出るサイコロ」を、いかさまだと思いますか?

サイコロの1の目が出る確率は、1/6なので30回だったら、いかさまでないと解答すると思います。

でも、実際に180回投げると、41回出ることもありそうです。

この問の答えは「このサイコロは、いかさまである」です。

その根拠となる仮説検定を新たに学びました。

【ASⅡ】本渡南小学校に向けて研究発表を行いました

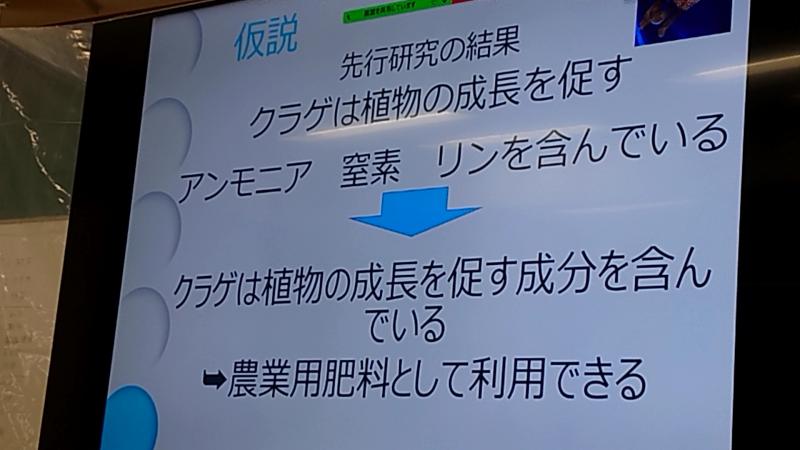

2月25日(木)のSSH研究成果発表会の後、本校の隣にある本渡南小学校の6年生に向けて、研究発表を行いました。

クラゲの研究と石けんの研究をアレンジし、できる限り小学生にわかりやすくなるように工夫して発表しました。

ちょっとしたクイズや、アンケートも交えながら、お互いに楽しんで取り組めました。

発表の後、他のクラゲでは研究しないのかや、アオサのエキスをどうやって抽出したのかといった質問が相次ぎ、小学生の関心の高さに驚く場面もありました。

南小学校のみなさん、先生方、ありがとうございました。

令和2年度SSH研究成果発表会【午後の部】

2月25日(木)、SSH研究成果発表会の午後の部です。

午後は、ヒオウギガイや、クラゲ、ジャンボタニシといった生物系の研究が続きました。

全て天草に生息している生物が対象であったため、生徒からの質問が多く、活発な意見交換も行われました。

最後に、科学部の地球温暖化対策に関する研究成果の発表です。

科学部はホームページでもお知らせしている通り、肥後とみどりの愛護賞や、くまもと県CO2ゼロびっくりコンテストで最優秀賞を受賞するなど、様々な方面で活動を評価されています。

天草高校の探究活動のモデルとしても活動しており、昨年度より進んだ成果の発表がありました。

終わりになりますが、振り返ると、新型コロナウイルスの影響により、思うような活動ができない日が多い一年でした。

しかし、校内では1年生も含め、コロナ禍でもできる研究活動をこつこつと続けてきました。

多くの方々に、その報告ができて、とてもよかったと思います。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

令和2年度SSH研究成果発表会【午前の部】

2月25日(木)、天草高校視聴覚室をメイン会場としてSSH研究成果発表会を開催しました。

本校の研究成果発表会は、生徒が研究者として活動する機会と位置付けて、毎年実施しています。

今年度はZoomを活用したオンラインでの開催となり、発表者以外の生徒は各教室で視聴するといった形式です。

午前中は、宮﨑SSH研究主任の研究概要報告が行われた後、石けんやテトラポットの研究、発電や避難経路、天草高校の周りを流れる町山口川の汽水域の研究といったASⅡの8本の研究発表が行われました。

Zoomのチャット機能を活用しながら、各クラスや科学技術振興機構の鈴木主任調査員をはじめとする外部の方々からの質問を受け、活発に応答する姿がありました。

午後からは、残り3本のASⅡの研究発表と、科学部の研究発表が行われます。

【ASⅠ】Chrome Book で分野別予選会を視聴しました

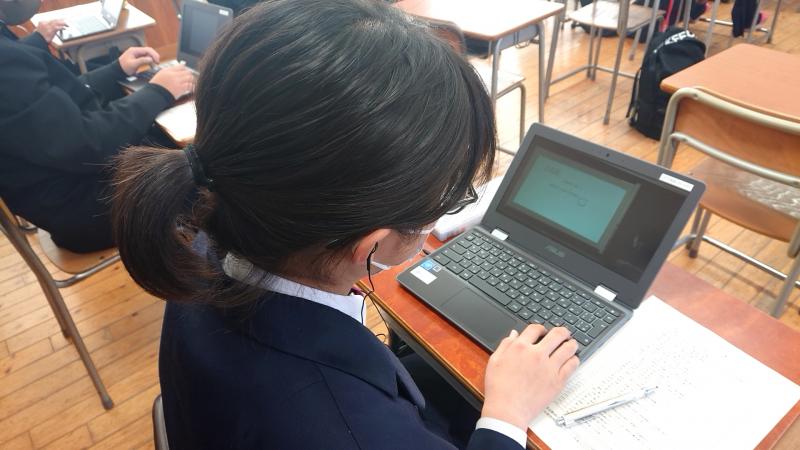

2月24日(水)のASⅠです。

本日は、前回行ったASⅠ分野別予選会の各班の発表を、Chrome Bookで視聴しました。

合計38本の研究動画の中から、各自が関心の高い発表を選択し視聴することで、充実した時間が過ごせたようです。

明日は、2年生の発表もありますので、探究の面白さを感じてほしいと思います。

【科学部】くまモン来校!

2月22日(月)の放課後に、くまモンが天草高校にやってきました!

先日、科学部が受賞した「くまもとCO2ゼロびっくりアイデアコンテスト最優秀賞」の表彰式の特別ゲストとしての来校です。

初めに表彰式が行われ、代表生徒がくまモンに研究内容を説明しました。

くまモンも発表内容に大喜び!

記念写真を撮った後、渡り廊下や中庭で、天草高校を満喫していました。

新型コロナウイルスの影響もあり、昨日からくまモンスクウェアで活動を再開したばかりでしたが、元気いっぱいのくまモンに会えて、今後も研究を頑張ろうという意欲が湧いてきました。

くまモン、そして県庁職員の皆様、ありがとうございました。

■コンテストの詳細はこちら → https://kumamoto-co2zero.com/idea_contest/index.html

ⓒ2010熊本県くまモン 撮影日:2021年2月22日

【先進校視察】鹿児島県立錦江湾高校からオンライン視察がありました。

鹿児島県立錦江湾高校のSSHの先生方からオンライン視察を受けました。

SSHにおける成果物や客観性の高い評価について、質疑応答を行いました。

今日をきっかけとして、錦江湾高校との連携を図っていけたらと思います。

錦江湾高校の先生方、ありがとうございました。

【発表会参加】福井県立若狭高等学校の研究発表会に参加しました

福井県立若狭高等学校海洋科学科の研究発表会に参加しました。

海洋プラスチックの調査について、本校では実施していない調査をされており、大変参考になりました。

今日の学びを参考に、本校の研究を進めていきたいと思います。

若狭高等学校の皆さん、ありがとうございました。

【最優秀賞!】天草チャレンジオリンピック2021

「天草チャレンジオリンピック2021」が開催されました。

天草チャレンジオリンピックとは、天草の様々な可能性を活かすチャレンジのアイデアや実践を発表する会です。

本校からは2チーム(2年文系生徒)出場しました。

1つは海洋レジャーの新しい試みとして、季節や天候を問わずに開催できるイベントを提案しました。

もう1つは天草のモリンガを使った商品開発について提案しました。

審査の結果、モリンガチームが最優秀賞を受賞しました。

今後は審査でいただいたご指摘を参考に、さらに良い研究にしていきます。

↑ 海洋レジャーチーム

↑ モリンガチーム

【科学部】新型水槽導入!

科学部の研究の中にはサンゴの産卵をテーマとしたものがあります。

先日、産卵をより詳しく観察するための水槽を導入しました。

下の写真はその設置の様子です。

研究成果が楽しみです。

【ASⅡ】ジャンボタニシ班の研究

ジャンボタニシ班が最近今までと違うことをしています。

先日は下の写真で示したことをしていました。

何をしているのでしょうか?

ジャンボタニシの研究との関連はわかりますか?

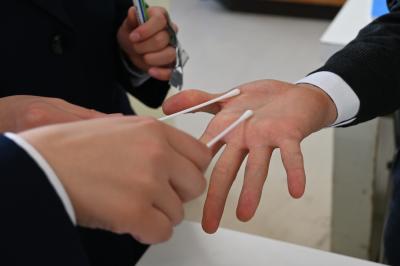

【ASⅡ】成果発表会に向けて

2月25日にオンラインで実施される成果発表に向けての準備が進んでいます。

各班、スライドの作成と同時進行で研究活動を続けていました。

ATP班では、様々な年代の手のひらの汚れを手洗い前後で比較していました。

【科学部】最優秀賞!くまもとCO2ゼロびっくりアイデアコンテスト

今年度、熊本県環境立県推進課が主催して行われた「くまもとCO2ゼロびっくりアイデアコンテスト」で科学部が最優秀賞を受賞しました。

科学部が地道に積み上げてきた成果が認められた結果となりました。

今後も他の高校や団体と連携しながら、研究を継続し、CO2削減に貢献していきます。

コンテストの詳細や特別審査員(厚切りジェイソンさん)のコメントは以下のHPでご覧ください。

【ASⅠ】分野別予選会

ASⅠの分野別予選会が行われました。

各班、これまでの発表成果をまとめて精一杯発表していました。

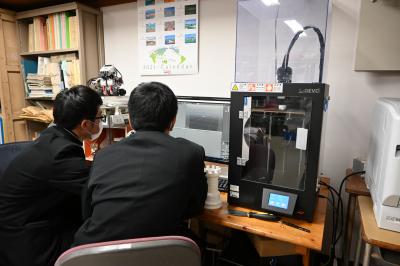

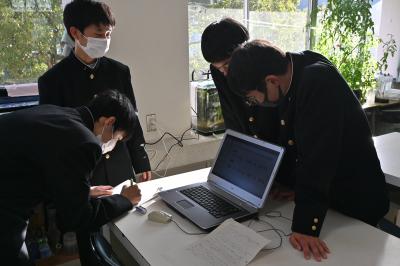

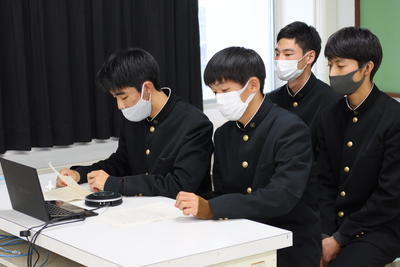

【ASⅡ】データ取りと分析が進んでいます。

本日のASⅡの様子です。

各班、データを取ったり、取ってデータを分析していたりしていました。

以下はデータをとっている場面の写真です。

何のデータをとっているかわかりますか?

<衛生班>

<防災班>

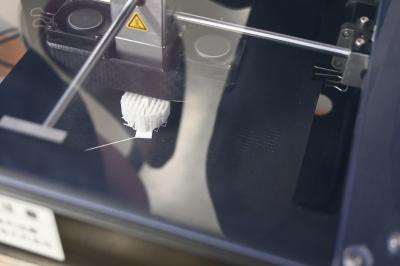

<テトラポット班>

<小水力発電班>

<潮汐発電班>

<汽水域班> ※奥の二人はタニシ班です。

<潮流発電班> ※2枚目は3Dプリンタで作成中のものです。

【科学部】「未来のマークをつくろう」のパネルをいただきました。

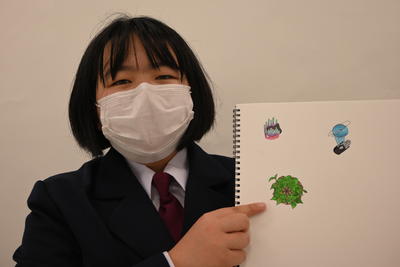

科学部の畑口さんが「未来のマークをつくろう」コンテストで優秀賞を受賞しました。

写真のパネルは、コンテストを紹介するために日本科学未来館に展示されていたものです。

先日、その展示パネルを主催のJST(科学技術振興機構)様よりいただきました。

校内で展示し、未来のマーク作りを広げていきたいと思います。

「未来のマークをつくろう」詳細URL

https://scienceportal.jst.go.jp/explore/reports/20210115_e01/

【ASⅠ】分野別予選会に向けての準備2

今週のASⅠも分野別予選会の発表準備を行いました。

スライド作成では意見を出し合いながら、より良いスライドにしていました。

また、スライドがほぼ完成し、発表練習をしている班もありました。

【ASⅡ】町山口川の調査を行っています。

ASⅡの汽水域調査班では、本校の横を流れる町山口川の調査を行っています。

研究内容は町山口川にどこまで汽水域が広がっているのか明らかにすることです。

今日の調査では、ウェーダーを着て川の水を採取しました。

採取方法は班内で協議し、工夫を凝らしています。

研究結果が楽しみです。

【ASⅡ】2021年の研究活動開始!

今年のASⅡが始まりました。

冬休み中の実験結果を交えながら、担当の先生方とディスカッションしていました。

ディスカッションでは自分たちのデータをもとに根拠立てて研究を説明する様子が見られました。

2月末に発表会が控えていますが、その発表が楽しみに思える活動の様子でした。

【ASⅠ】分野別予選会に向けての発表準備

今月末に行われる分野別予選会に向けて準備を進めています。

多くの班が分担して、研究活動と同時進行で準備を進めていました。

中には担当の先生と考察について議論を白熱させていました。

発表会が楽しみです。

【ASⅡ】成果発表会用のアブストラクト作成

ASⅡのジャンボタニシ班がアブストラクト(発表要旨)を作成していました。

作成しながら、自分たちの研究の課題や今後の研究内容も話し合っていました。

【科学部】「第34回肥後の水とみどりの愛護賞」特別番組放送のお知らせ

12月29日(火)の午前11:10~11:40にRKK熊本放送にて表題の番組が放送されます。

この番組は科学部海水準班が受賞した「肥後の水とみどりの愛護賞」に関連したものとなっています。

内容は海水準班の日々の活動や、愛護賞の表彰式の様子です。

日頃の科学部の活動がご覧いただける内容になっていると思います。

ぜひ、ご覧ください。

【科学部】探究甲子園2021にてプレゼンテーション出場校に選抜されました

科学部海水準班が「WWL・SGH✖探究甲子園」の探究活動プレゼンテーションの出場校に選ばれました。

これは来年の3月21日(日)に実施され、全国のSDGsの達成に取り組む高校の研究成果を発表する大会です。

海水準班は11月末に提出した書類による1次審査を通過し、全国で30校しか参加できないプレゼンテーションの出場校に選抜されました。

今後は研究活動を発展させ、全国の高校生に地球温暖化の危機と対策を発信していきます。

探究甲子園HP

http://tankyu-koshien.jp/

【科学部】アマモの調査3回目

科学部海水準班が天草市倉岳町棚底でアマモ調査を行いました。

今回はドローン(空中、水上)も活用し、調査を行いました。

2回目の調査と比較して、アマモが大きく成長し、生息域を広げていることが確認できました。

次は春に第4回調査を実施し、アマモの定植場所を選定していきます。

【ASⅡ】第15回学生国際会議(ICAST2020)にてベストプレゼンテーション賞を受賞

12月3日に行われた第15回学生国際会議(ICAST2020)にて発表したASⅡタニシ班がベストプレゼンテーション賞を受賞しました。

本日、表彰状に加えて賞品と参加生徒全員の参加証明書が郵送されてきました。

ASⅡの生徒たちは自分の努力が認めてもらえたこと、参加証明書として形になったことを喜んでいました。

この喜びを励みに、次の発表も頑張っていきたいと思います。

また、アドバイスしたASⅢの先輩たちも自分のことのように喜んでいました。

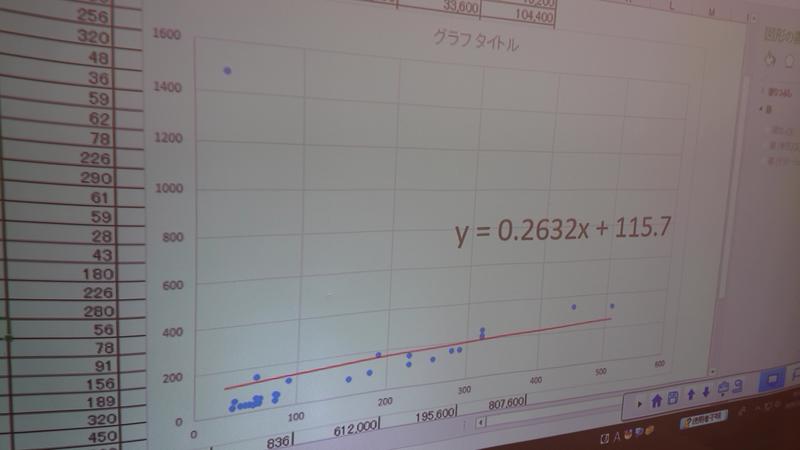

【数科学探究Ⅰ】データサイエンス②

12月9日(水)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、データサイエンスです。

今回は、散布図に回帰直線を引き、数値で予測できることを学びました。

そして、その考え方のもととなる最小二乗法について、考えを深めました。

SSH プレゼンテーション講演会

12月8日(火)、本校体育館においてプレゼンテーション講演会を開催しました。

演題は、「プレゼンテーションの極意」

講師は、日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員の西脇資哲です。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、動画視聴による講義という形で実施しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で世界が変わり、伝えるチカラことが今まで以上に重要になってきたことを皮切りに、プレゼンの仕方、相手により分かりやすく伝える、印象に残すにはどうしたらよいのか様々な手法について講義してくださいました。

これから多くの発表会やプレゼンの機会が求められてくるので、今日の講義で得た様々な手法を実践していってほしいと思いました。

西脇様、ありがとうございました。

【ASⅡ】第15回学生国際会議(ICAST2020)での発表

ASⅡの4班(テトラポットの開発、ジャンボタニシの駆除、汽水域の調査、避難経路の数値評価)がICAST2020に参加しました。

ICASTは熊本大学が主催して毎年行われている英語による研究発表大会です。

今年も日本だけでなく多くの国々から参加がありました。

ASⅡの生徒は高校生の研究発表部門に出場し、質疑応答に苦戦しながらも一生懸命発表していました。

【ASⅡ】第15回学生国際会議(ICAST2020)に向けて

12月3日に行われる熊本大学主催の学生国際会議(ICAST)にASⅡから4班参加します。

下の写真は、ICASTに向けて準備をしている様子です。

準備の中では昨年度に海外研修などで英語発表を行った先輩たちからのアドバイスも受けていました。

初めての研究発表が英語発表となった班もあり緊張していますが、先輩のアドバイスを参考に頑張ってほしいです。

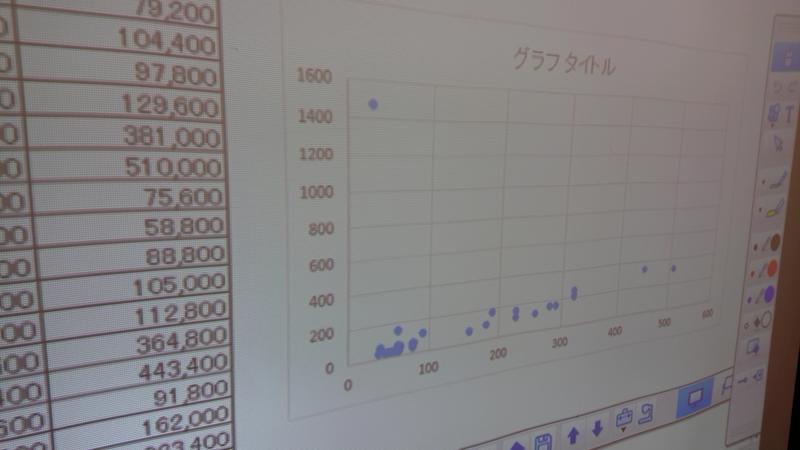

【数科学探究Ⅰ】データサイエンス①

12月3日(木)の数科学探究Ⅰです。

今回から、データサイエンスが始まりました。

今回は、dummydateを使って、Excelで集計を行いました。

その中には、外れ値があるのですが、それを相関図で見つけ、平均などの集計に入れるべきかどうかを考察しました。

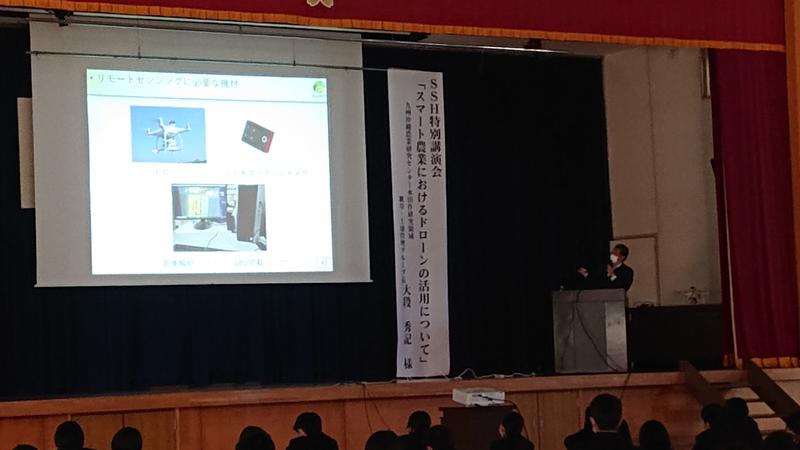

令和2年度 SSH特別講演会

12月1日(火)、本校体育館においてSSH特別講演会を開催しました。

演題は、「スマート農業におけるドローン活用について」。

講師は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターの大段様です。

IoTを利用してデータを蓄積しながら農業を行うことで、農地の管理や収穫された作物の品質を比較して改善策が出せるなど、農業の技術が飛躍的に上昇しているという内容でした。

本校には研究用のドローンがありますので、今回の講演内容を活かした研究に挑戦する生徒が出てくるかもしれません。

大段様、ありがとうございました。

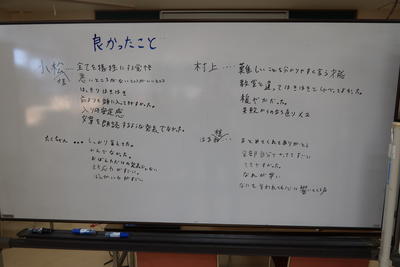

【科学部】エコプロOnline2020参加での反省会

2日間のエコプロOnline2020の参加が終わりました。

終わった後、科学部員が集まって反省会を開いていました。

反省会では、お互いの良かった点について意見を出し合い、次回の改善につなげていました。

【科学部】エコプロOnline2020(2日目)

本日のエコプロは2年生のみの参加となりました。

昨日の先輩方からのアドバイスを参考にし、視聴者に訴える発表となりました。

この発表で、少しでも地球温暖化対策について考えてほしいと願っています。

JSTの藤岡様には大変お世話になりました。

藤岡様、誠にありがとうございました。

【科学部】エコプロOnline2020に向けての準備(2日目)

本日もエコプロOnline2020に参加します。

2年生のみの発表となりますが、一般の人々にも伝わるように午前中から練習する姿が見られました。

【科学部】先輩から後輩へ

3年生のエコプロOnline2020での発表が終わりました。

明日は2年生が主体となって発表します。

発表後に3年生が2年生にアドバイスしていました。

先輩のアドバイスを参考に明日の発表は今日よりいいものにしたいと意欲を燃やしていました。

【科学部】エコプロOnline2020(1日目)

科学部海水準班がエコプロOnline2020に参加しました。

発表は2日行われますが、下の写真は1日目の様子です。

1日目は3年生が主体となって発表しました。

明日発表の2年生は3年生の発表を見て、多くのことを学んでいました。

質疑応答では2年生も参加し、海水準班が全員協力して発表していました。

【科学部】エコプロOnline2020に向けての準備

科学部海水準班は27日、28日にエコプロOnline2020にて発表します。

下の写真は、3年生と2年生が発表の準備をしているところです。

①3年生が発表準備している様子です。久しぶりの発表で緊張している様子でしたが、練習を繰り返し、徐々に勘を取り戻していました。

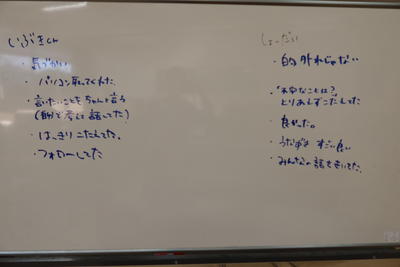

②ホワイトボードに想定される質問を書き出して、どうすれば一般の人にもわかりやすく伝えることができるか相談していました。

【科学部】エコプロ2020でオンラインセミナーを行います!

今年度もエコプロに参加することになりました。

エコプロは持続可能な社会の実現に向けて行われる企業や行政、研究機関などの取組みを紹介する日本最大級の展示会です。

このエコプロに今年も科学部海水準班が参加します。

昨年度の「STI for SDGs」アワードの次世代賞受賞を受けての参加です。

セミナー日時は、

1回目 12月27日 15:00~15:30

2回目 12月28日 13:40~14:10

参加には事前登録が必要ですが、多くの皆様に参考としていただけるセミナーとなっております。

ぜひ、ご覧ください。

参加登録URL https://eco-pro.com/2020/

【科学部】サイエンスアゴラ2020に参加しました

科学部海水準班の二人がサイエンスアゴラ2020に参加しました。

多くの方々のSDGs達成に向けての取組を聞くことができ、今後の研究に生かしていけそうです。

お世話になったJSTの皆様、ありがとうございました。

【科学部】「未来のマークをつくろう」で入賞しました

サイエンスアゴラ2020で「未来のマークをつくろう」コンテストが実施されました。

これは未来社会に新しい技術が広まったとき、その技術を認識するための標識やマークが必要になるので、そのマークを考えてみるものです。

このコンテストで科学部1年の畑口さんが入賞しました。

畑口さんは「走るだけで空気をきれいにするタイヤ」のマークをデザインしました。

審査委員から、「空気を汚さない」ではなく、さらに1歩先の「空気をきれいにする」まで考えた夢のあるデザインだと称賛されました。

表彰式の様子が以下のURLで配信されています。

https://www.youtube.com/watch?v=v7EfIIB_Eo4&feature=youtu.be

【ASⅢ】高大接続研究

11月12日(木)のASⅢです。

前回に引き続き、自身が身につけた研究力を、進学希望先でどのように活かすことができるのかをまとめていきます。

中には、大学院を調べている人も出てきました。

また、先行研究調査などで論文を検索しなれているため、じっくりと論文を読んでいる生徒もいました。

少しずつですが、深まりを見せてきたようです。

【ASⅡ】ヒオウギガイの貝殻に蓄光成分はあるのか?

11月12日(木)のASⅡです。

12月に、熊本県スーパースクール指定校合同発表会(通称:KSH)が、Webで開催されます。

それに向けた準備を、実験と同時進行で行っています。

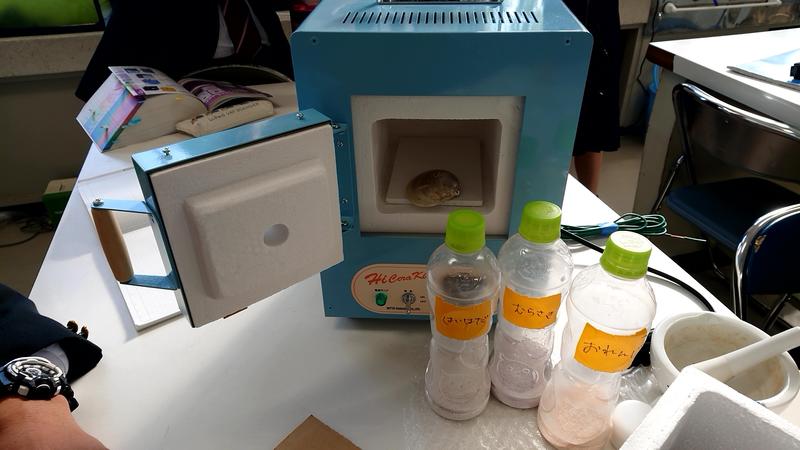

ある班は、小型電気炉でヒオウギガイの貝殻の粉末を熱することに取り組んでいました。

細かく砕いた貝殻を、一度高温で熱し、再度固まったものを再び砕きます。

その後、砕いたものを真水でろ過すると、蓄光成分が抽出できるそうです。

実験、頑張ってください!

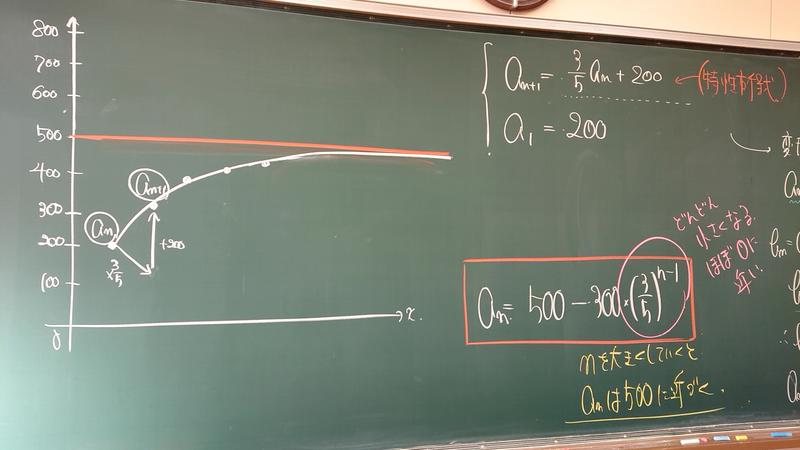

【数科学探究Ⅰ】薬の体内残量と服用量の関係②

11月11日(水)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、薬の体内残量と服用量の関係を題材として扱います。

体内残量の減り方の規則性から漸化式を立て、数列で学んだ解法を用いて数値化します。

すると、実験しながら立てた予想が正解であることが明らかとなりました。

日常の物事を「数学的」に解決することの一端に触れることができたと思います。