新着情報

SSH研究開発報告書(第3年次)を発刊しました

今年度のSSH研究開発報告書(第3年次)を発刊しました。

ASⅢや数科学探究Ⅱの新規実施に伴い、3年間の天草高校SSHカリキュラムが完成したことなど、取り組みの詳細がわかる報告書となります。

下記URLより御覧いただけますので、ぜひご覧ください。

実施報告書PDFはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSHreport

Science Windowに初掲載!【科学部海水準班】

昨日、科学技術振興機構(JST)の「Science Window」に、本校科学部海水準班の特集記事が掲載されました。

下記URLのどこからでも、閲覧ができます。

天草の海や陸を分析・研究する中で芽生えた地球温暖化に対する危機意識。

地域を含めた様々な場所での普及活動の姿。

研究の様子や研究する生徒の想いを記事にしてあります。

ぜひ、多くの方々にご覧いただきたいと思います。

■サイエンスウィンドウトップページはこちら → https://sciencewindow.jst.go.jp/

■サイエンスウィンドウ記事はこちら → https://sciencewindow.jst.go.jp/articles/2020/0312.html

■科学技術振興機構HPトピックス → https://www.jst.go.jp/#tabs-4

■サイエンスポータル右側バナー → https://scienceportal.jst.go.jp/

■サイエンスポータルツイッター → https://twitter.com/ScienceWindow_e/status/1237925333619245057

手洗いのすすめ【ASⅢの研究成果より・実験写真データ付】

みなさんは、普段どのような手洗いをしていますか?

手洗い(手指消毒)は、感染症予防に効果があるといわれていますが、本当なのでしょうか?

天草高校のASⅢの中で、天草産100%石けんの開発を行っていた研究班があり、手洗いに関する研究も行っていましたのでまとめて紹介します。

【手に付着する菌の培養実験】

■ 方法:手洗いなしの手と、アルコール石けんでの手洗い後の手を、手形の寒天培地に押しあて、培養する。

■ 結果:①手洗いなし ②~④手洗い後

①

③

■ 考察:①と②~④の比較から、手洗いは効果的であるといえる。②~④の比較から、共通して手の平の真ん中や指の付け根に菌があることがわかり、よく洗えていないのではないかと考える。

【手洗いチェッカーによる評価実験】

■ 方法:手に専用のローションを塗る。その後、条件を変えて手を洗い、手洗いチェッカーによって評価する。

①手洗い前の状態(左:手の甲、右:手の平)

②手洗い後の状態(左:手の甲、右:手の平)

③爪の間と指先は汚れが残る傾向にある

④手洗い後の石けんにも汚れがついている

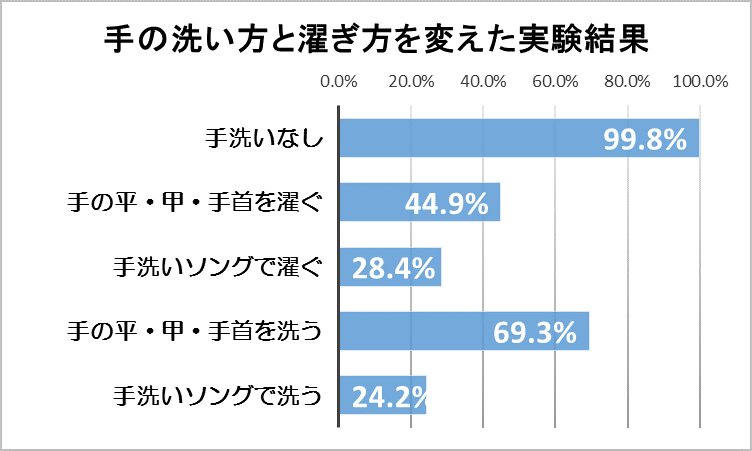

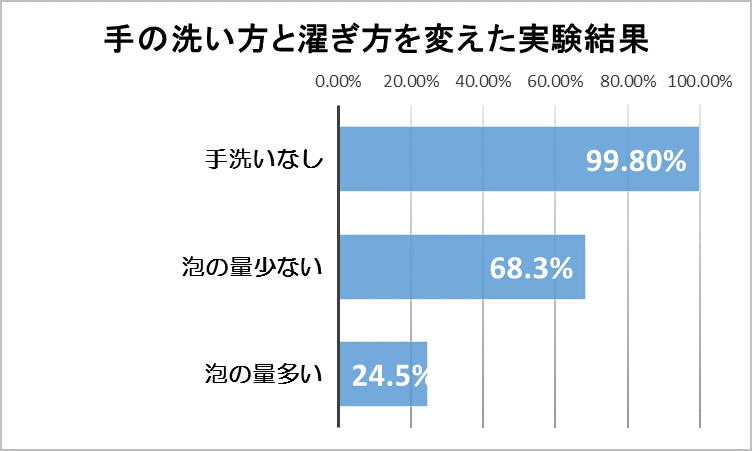

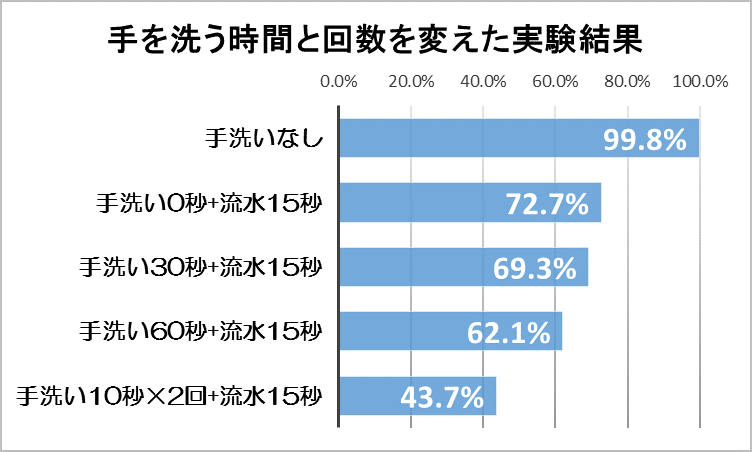

■ 結果:以下の数値は、Excelとペイントを用いて独自に数値化したものである。

【研究結果】

1. 手を洗う時間が長いほど汚れがよく落ちた。しかし、短い時間でも洗う回数を増やした方が長い時間であらったものより落ちていた。(石鹸で1度手を洗った後にもう1度手を石鹸で洗うということ)。

2. 普通に手の甲、手首、手のひらを洗うよりも、ビオレの手洗いソングの指示に従って洗った方が汚れがよく落ちた。

3. 石鹸の泡の量が多いほど汚れがよく落ちた。

4. アルコール入の石鹸は高い殺菌力を示すが、洗いすぎると、手の乾燥がある。

【研究した生徒より】

1. ビオレの手洗いソングは、手を洗う際に適切な秒数、手順が分かりやすく、手をしっかり洗うことができる有効な手段です。しかし、手の中心部や指先、指の付け根など洗えていない部分があるため、手洗いの歌に加え、そういった部分を意識して洗うことが必要です。

2. 手が濡れたままだったり、十分な乾燥がしっかりできていないと菌が増える可能性があるので、乾燥も重要です。清潔なタオルやペーパータオルを使い、乾燥させるようにしてください。

JACSTって知ってますか?

JACSTは、科学技術広報研究会の略称です。

現在、臨時休校対応特別対策として、科学技術のおもしろデジタルコンテンツを作成しておられます。

2年ASクラスが理化学研究所で教えていただいた「プラナリアの再生」や、「アサガオ花色変化実験」など、4分から15分程度の動画にまとめてあります。

その他にも、幹細胞ハンドブックなどの読み物もあります。

家庭学習の休憩時間に、ぜひ視聴してみてください。

将来学びたいことが拡がり、より学習意欲が高まると思います。

サイトはこちら → https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home#h.o66be27e7iad

『地上につくる小さな太陽』ITER計画を知っていますか?

みなさんは、小さな太陽を地上に再現するという巨大な世界規模の研究プロジェクト「ITER(イーター)計画」が行われていることを知っていますか?

太陽がエネルギーを生み出す仕組みは、絶え間なく続く核融合反応といわれています。

それを、地上に再現するプロジェクトが現在進行形で行われているのです。

“核融合エネルギー”と聞くと、危険なのではないかという考えもあるでしょう。

しかし、この計画で扱われる原料は、重水素とリチウムであり、海水中に広く豊富に存在するものが使用されます。

また、二酸化炭素が排出されず、放射性廃棄物は全て低レベルのものとなります。

燃料ガスとして、放射性物質であるトリチウムを使用しますが、その閉じ込めに万全を期した施設となっているようです。

つまり、この計画が目指されているものは『安全で安定して使い続けられるSustainableなエネルギー』なのです。

このプロトタイプは、茨城県那珂市に建設されており、フランスが本拠地となっています。

小さな太陽を地上に。

とても夢のある研究テーマです。

詳細は、下記URLよりご覧ください。

広報コミックが3巻ありますので、そこから入ると全体像が理解できると思います。

■ 詳細はこちら → http://www.fusion.qst.go.jp/ITER/

■ 広報コミックはこちら → http://www.fusion.qst.go.jp/ITER/comic/page1_1.html

第6回SSH運営指導委員会

2月27日(木)、天草高校会議室において、第6回SSH運営指導委員会を開催しました。

初めに、本日市民センターで代表口頭発表を実施する予定であった班の中から、ASⅠ2班、ASⅡ2班、科学部1班の研究発表を行いました。

1年生と2年生の研究内容が高度化していることや、科学部の地域及び世界への普及活動などを高く評価して頂きました。

その後、本校のSSH概要説明を行い、改善点を話し合いました。

ASⅠ・Ⅱ・Ⅲの各班が、互いの研究発表から学び、助言し合えるような仕組みを作ってはどうかなど、天草高校SSH事業が一つ前に進むための有意義な会となりました。

運営指導委員の皆様、ありがとうございました。

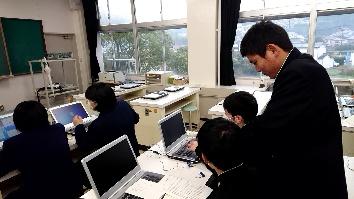

ASⅡ 研究を進めています

2月27日(木)のASⅡです。

SSH研究成果発表会が中止となり、落胆している様子もありましたが、切り替えて研究を進めました。

発表会に向けて、研究をまとめる中で見つかった課題を整理し、春休みまで踏まえた計画を立てます。

また、研究成果発表会に参加する予定だった神戸高校の先生も見学に来られたため、プレゼンテーションしている班もありました。

九州大学農学部での研究助言指導【あおさ班】

九州大学農学部において、2年文系のあおさ班が研究協力依頼を行いました。

あおさ石けんを開発する上で、廃棄されるあおさと、商品化されるあおさの成分分析が必要となり、天草市役所の紹介から九州大学に依頼することとなりました。

本校のプランの説明を行った後、清水先生の研究成果を伺い、今後の進め方を確認しました。

最後に、竹本先生によるラボツアーです。

九州大学の研究を支える設備を見学し、その機能について教えて頂きました。

清水先生、竹本先生、ありがとうございました。

天草市との環境シンポジウム企画会議

2月20日(木)、天草市役所の塩先様、池田様、泉様にお越し頂き、環境シンポジウム実現に向けた企画会議を行いました。

このシンポジウムは、科学部海水準変動班が企画しています。

現在は、実現に向けて様々な提案を行っており、市役所の方々に概要説明をし、助言を頂きました。

今回の意見をもとに、改善案を作成します。

塩先様、池田様、泉様、ありがとうございました。

トレハロースって知ってますか?

2月20日(木)、(株)林原の丸田様が来校されました。

(株)林原は、バイオ技術で暮らしをスマートにすることに挑戦されている企業であり、本校のASⅡの研究で使用しているトレハロースを作られています。

12月の熊本県スーパーハイスクール指定校合同研究発表会でお世話になった京都大学の平田先生から、ご紹介いただき、今回の会が実現しました。

初めに、本校の研究発表を聞いていただいた後、トレハロースの性質について詳しく教えていただきました。

保水性が高く、化粧品等にも活用事例が広がっているようです。

今回教えていただいたことを踏まえ、研究活動を行っていきたいと思います。

丸田様、ありがとうございました。

ASⅡ SSH研究成果発表会に向けて

2月20日(木)のASⅡです。

来週木曜日(27日)に開催される研究成果発表会に向けて、研究のまとめを行っています。

スライドやポスターを作成して、発表練習をしました。

6班が口頭発表、6班がポスター発表を行いますので、ぜひ御来場ください。

地歴・公民研究発表大会結果

2月15日(土)、熊本大学グローバル教育カレッジ棟で行われた第10回熊本県生徒地歴・公民科研究発表大会に参加しました。

この大会は、地歴・公民科の学習を踏まえ生まれた課題を解決する能力や、創造的な学習態度、表現力、コミュニケーション能力を育てるといった目的で、毎年開催されています。

本校からは、ASⅠの起業班が出場しました。

天草の人口減少に伴う空き家の増加に着目し、古民家宿泊施設として経営するといったプランを発表しました。

授賞とはなりませんでしたが、この経験を次に活かしたいと思います。

高校生国際シンポジウム環境部門最優秀賞!GLS推薦権獲得!

昨日の第5回高校生国際シンポジウムでの口頭発表が評価され、環境部門最優秀賞を授賞!

午後から行われる5部門の最優秀賞授賞校によるグランプリ審査に進出しました。

これにより、本校の海水準変動予測の研究成果及び水平展開計画を、多くの方々に発表することができました。

惜しくもグランプリ授賞とはなりませんでしたが、何人もの方々に「環境問題について、深く考えるきっかけとなった。」と言って頂きました。

また、この最優秀賞を得たことで、次年度のグローバル・リンク・シンガポールにおけるポスター発表の推薦権を獲得しました。

今後も引き続き、研究を継続したいと思います。

応援、ありがとうございました。

外部リンク → https://www.glocal-academy.or.jp/symposium

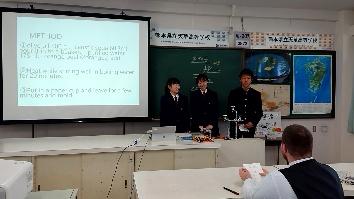

高校生国際シンポジウムでの口頭発表

2月13日(木)、鹿児島県宝山ホールで行われている第5回高校生国際シンポジウムに、科学部が参加しました。

この会は、全国の高校生が集まり、研究成果を発表しあいながら、新たな出会い(知識や学び、人など)を提供する場として開催されています。

午前中は、慶応義塾大学田村教授の基調講演や、専門家によるパネルディスカッションがあり、現代の高校生に求める力について考える機会となりました。

午後からは、いよいよ発表です。

事前に提出した書類審査で、環境問題分野の代表10校に選出されたため、スライド発表を行いました。

珪藻・花粉分析による海水準変動予測の研究成果をもとに、現在地球温暖化を考えるための学習指導案を作成したり、分析キットを作ったりと、水平展開に向け活動していることも伝えることができました。

審査結果は、明日発表されます。

熊本県からは、本校の他に玉名高校1年生が参加していました。

自分たちで考えた新たなカーボン複合構造体として適切な組み合わせを、一生懸命発表されおり、刺激を受けました。

ASⅡ プレゼンテーション予選会

2月6日(木)のASⅡです。

今回は、2月27日に行われるSSH研究成果発表会の口頭発表代表班を決定するプレゼンテーション予選会がありました。

どの班も、これまでの研究成果をまとめ、工夫しながら発表を行いました。

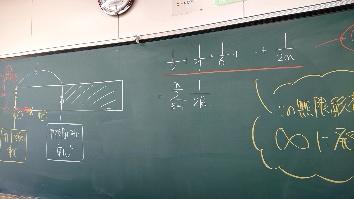

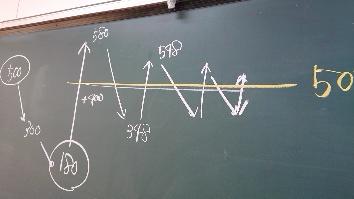

数科学探究Ⅰ 「積み木はどこまでずらせるか②」

2月5日(水)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、積み木をどこまでずらせるのかを数学的に考察します。

今回は、同じ積み木を n 枚積み重ねたときに、ずらせる長さを考察しました。

試行錯誤しながら、∞に発散することを確かめ、何枚でもずらすことができるという結論を得ました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議での研究発表【科学部海水準班】

2月4日(火)、熊本県庁大会議室で行われた第12回熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議の中で、本校科学部海水準班が研究発表を行いました。

この会議は、県民総ぐるみで地球温暖化防止に取り組む気運を盛り上げ、県民運動として県内全域に地球温暖化防止活動を拡大するといった目的で開催されました。

小野副知事の挨拶の後、日本キリバス協会代表理事 ケンタロ・オノ氏の講演や、環境大臣表彰を受賞された玉東エコクラブの取り組みなどの報告があり、STI for SDGsアワード次世代賞を獲得した本校の発表を行いました。

発表後に複数の方々から、今後の取り組みに対する助言を頂きました。

詳細はこちら → https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20342.html?type=top

ASⅠ 研究成果発表会に向けて

2月4日(火)のASⅠです。

分野別予選会を終え、口頭発表に選出された班はプレゼンテーションの改善。

その他の班は、ポスター発表に向け、ポスター作成を行いました。

これらを、2月27日(木)に天草市民センターで行われるSSH研究成果発表会で披露します。

科学実験実習 in 崇城大学

2月3日(月)、崇城大学において、工学部ナノサイエンス学科の西田先生と井野川先生に御協力頂き、科学実験実習を行いました。

石けん班(ASⅡ)は、ヒノキの灰汁の中に含まれるカリウムイオン量をイオンクロマトグラフィーで検出しました。

また、天草陶石班(ASⅡ)は、陶石に含まれる鉄成分量を走査型電子顕微鏡で検出しました。

これらの分析結果を根拠とし、更なる研究の発展に繋げたいと思います。

西田先生、井野川先生、ありがとうございました。

高校生ビジネスグランプリベスト100表彰式【2年あおさ班】

2月1日(土)、第7回高校生ビジネスグランプリでベスト100に選出された2年あおさ班の表彰式が行われました。

天草チャレンジオリンピック内での表彰となり、栄誉あるものとなりました。

日本政策金融公庫の尾崎センター長から「実際に調査をし、工夫・改善を繰り返した点が評価された」と講評を頂きました。

このプランに関わって頂いたみなさま、ありがとうございました。

ビジネスグランプリの情報はこちら → https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/

※「アオサで美肌 高校生が石鹸に 天草高販売見据えた計画全国100選に」(朝日新聞2020年2月8日(日)31面)

天草チャレンジオリンピックでの発表【2年あおさ班】

2月1日(土)、天草信用金庫において行われた天草チャレンジオリンピックで、2年あおさ班が研究発表を行いました。

天草チャレンジオリンピックは、天草を活用した新規ビジネスプランを互いに紹介し合うという目的で今年初めて開催された企画です。

天草市長や京都大学小林教授、若林教授、Ama-biz内山センター長、NEXT LEVEL竹井様など、天草宝島起業塾等でお世話になった方々の前で研究成果を発表する機会でもあります。

あおさ石けんプラン開発までの過程や収支計画など、取り組んできた全てを発表することができました。

チャレンジオリンピックスの情報はこちら → http://ama-biz.jp/aco2019/

SSHマレーシア海外研修【解団式】

1月31日(金)、SSHマレーシア海外研修団が天草空港へ到着しました。

現地に行ってわかったことや、英語の大切さなど、4泊6日の研修で得た学びの報告を行いました。

この学びを天草高校全校に広げたいと思います。

この研修を実施するにあたり、多くの関係者の方々に御協力頂きました。

ありがとうございました。

SSHマレーシア海外研修3日目【クアラルンプール空港にて】

3日間の研修プログラムを終え、クアラルンプール空港に到着しました。

あっという間の3日間であり、様々な学びの機会となりました。

この海外研修プログラムを構築してくださった全ての関係者の方々に感謝し、日本に向け出国します。

明日の昼過ぎに、天草空港到着予定です。

SSHマレーシア海外研修3日目【ルネサス企業研修】

SSHマレーシア海外研修最終プログラム。

ルネサスセミコンダクター クアラルンプール(RSKL)での研修です。

ここでも、海外視野での貢献の在り方を学びます。

会社の概要説明を受け、半導体製造の工場見学、現地で働く日本人の方との質疑応答という形で研修を行いました。

RSKLでは、多国籍の方々が協働されています。

互いの文化を尊重し、英語でコミュニケーションを取りながら、チームワークよく働かれている姿が印象的でした。

また、時代の最先端に望まれるものを提供するために、学び考え抜く姿勢にも感銘を受けました。

RSKLの皆様、研修ありがとうございました。

RSKLの情報はこちら → https://rskl.renesas.com/

※製造過程の説明動画もあります。

SSHマレーシア海外研修3日目【日本大使館】

1月30日(木)、マレーシア海外研修3日目です。

在マレーシア日本国大使館で、一等書記官の石川様に御講演頂きました。

マレーシアと日本の関係や教育の違い、世界視野で活躍するために必要なことなど、具体的な事例を交えながら教えて頂きました。

マレーシアに入り4日目ということもあり、生徒からは、今までの研修で得た体験をもとにした質問もありました。

石川様、ありがとうございました。

在マレーシア日本国大使館の情報はこちら → https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

高校生国際シンポジウムに向けて【科学部】

現在、科学部では2月13・14日に行われる高校生国際シンポジウムに向けて、研究活動を行っています。

3年生も含め、更なる改善をしながら、研究を深めていました。

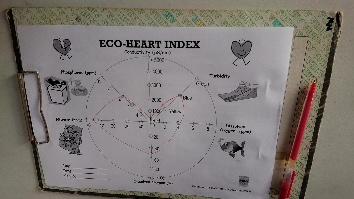

SSHマレーシア海外研修2日目【動物博物館と水質調査】

1月29日(火)の午後の研修は、マレーシアの「自然を学ぶ第2弾」です。

まず、動物博物館を訪れ、骨格標本を教材に、マレーシアに生息する動物の特徴を教えて頂きました。

次に、水質検査です。

筒状の実験具に池の水を入れ、観察や酸素濃度などを数値化していきます。

全てのデータが揃い、グラフ化すると!ハートが現れました。

このハートが大きければ大きいほど、水がきれいだと評価できるそうです。

本校は、海に関する研究が多いため、よい学びとなったようです。

この2日間、マラヤ大学の多くの先生方にお世話になりました。

ありがとうございました。

マラヤ大学の情報はこちら → https://www.um.edu.my/

SSHマレーシア海外研修2日目【英語での研究発表】

1月29日(水)、マレーシア海外研修2日目です。

午前中は、工学部の「THE CUBE」というプレゼンテーション用の講義室で、ASⅡの研究発表を行いました。

これは、マレーシアに「貢献する」という位置づけです。

納豆菌やトレハロース、石けん、海水準といった研究成果を発表し、その成果を活用してマレーシアに貢献できることの提案を英語を使って発表しました。

工学部の先生方からの質問に対し、聞き取りながら、しっかりと答えることができました。

マラヤ大学工学部の先生方、ありがとうございました。

マラヤ大学の情報はこちら → https://www.um.edu.my/

ASⅡ プレゼンテーション予選会に向けて

1月29日(水)のASⅡです。

マレーシアに向けての研究発表の後、2月6日に行うプレゼンテーション予選会の準備を進めました。

担当の先生方とディスカッションしながら、より良いプレゼンテーションができるよう工夫をしていました。

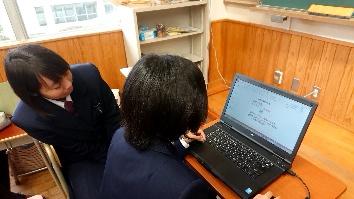

SSHマレーシア海外研修2日目【Skypeでの研究発表】

1月29日(水)、天草高校視聴覚室の遠隔通信システムを利用してマラヤ大学に繋ぎ、イルカ班の研究成果を2年ASクラス10名が発表しました。

マレーシアと日本の時差は、1時間。

これにより、本校の授業時間内での通信が可能となります。

相手の通信状況を確認した後、イルカの研究成果を、英語で発表しました。

海外に向けての発信を初めて体験する生徒が多く、様々な学びを得る機会となったのではないでしょうか。

SSHマレーシア海外研修1日目【マラヤ大学工学部研究室】

1月28日(火)、午後の部の研修です。

マラヤ大学工学部研究室に訪れ、リダ先生からマレーシアの溶接や研磨の技術を教えて頂きました。

これは、マレーシアの「科学を学ぶ」という目的で実施しています。

精密な人工心肺用の型をつくるためには、研磨の精度が高くないといけないそうで、リダ先生は磁気研磨に挑戦されているそうです。

その他にも、様々な研究室の実験設備を見学しながら、理論を丁寧に教えて頂きました。

マラヤ大学工学部のみなさま、ありがとうございました。

マラヤ大学の情報はこちら → https://www.um.edu.my/

ASⅠ プレゼンテーション分野別予選会

1月28日(火)、ASⅠにおいて、プレゼンテーション分野別予選会を行いました。

これは、一年間の研究成果をまとめ、1年生全員が研究者として発信する機会とすることを目的に実施しています。

また、2月27日(木)に実施するSSH研究成果発表会の口頭発表代表班を選出することも目的の一つです。

今年度は「①経済・経営・教育・福祉」「②語学・文学・国際」「③行政・歴史・環境」「④理工学・医療」「⑤水産・農業・食物」の5分野で、互いの研究成果を発表しあいました。

SSHマレーシア海外研修1日目【森林センター研修】

1月28日(火)、マレーシア研修1日目です。

まずはじめに、マラヤ大学付属森林研究センターで、レッスル先生とダイカス先生に習いながら、植生の観察を行いました。

これは、マレーシアの「自然を学ぶ」という研修になります。

熱帯雨林特有の環境下で育った植物は、どれも大きく壮大なものでした。

少し毒をもつカエルや、緑色の羽を持つ蝶など、現地でしか体験できない学びとなりました。

森林センターのみなさま、ありがとうございました。

マラヤ大学の情報はこちら → https://www.um.edu.my/

SSHマレーシア海外研修【クアラルンプール到着】

1月28日(月)、17:00〔現地時刻は16:00〕に、マレーシアのクアラルンプール空港に無事到着しました。

全員元気なようです。

この後、入国審査を受け、ホテルに向かいました。

明日は、マラヤ大学森林研究センターでの実習研修と、生物研究室での水質調査を行います。

数科学探究Ⅰ 「積み木はどこまでずらせるか①」

1月27日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、積み木をどこまでずらせるのかを数学的に考察します。

これを考えるためには、小学校理科で学習した「てこのつり合い」や高校物理で学習する「力のモーメント」の知識が欠かせません。

みなさんは『同じ積み木を積み重ね、 1 枚分より大きくずらすためには、最低何枚必要だと思いますか?』

この問いを、数学や理科の知識を組み合わせながら、具体的に考察しました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

SSHマレーシア海外研修【出発の様子】

1月27日(日)、SSHマレーシア海外研修団が天草空港を出発しました。

本日大阪に一泊し、明日の朝マレーシアに飛び立ちます。

このSSHマレーシア研修では、マレーシアの自然や科学及び、世界視野での貢献の3つについて学びます。

また、英語力の向上と国際性の醸成等も目的の一つです。

昨年度から、マラヤ大学での実習や研究発表、日本国大使館での講演、現地企業訪問と多種多様なプログラムを実施しています。

出発式では、竹元くんが「マレーシア研修のために練習してきたことを発揮し、多くのことを学び掴みたいと思います。」と代表挨拶を述べました。

研修の様子などの情報は、ホームページにて随時お知らせします。

マラヤ大学の情報はこちら → https://www.um.edu.my/

日本大使館の情報はこちら → https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ASⅡ 英語プレゼンテーション演習

1月23日(木)のASⅡです。

1月29日(水)に実施するマラヤ大学(マレーシア)での英語研究発表の練習を行いました。

また、当日はSkypeを用いての研究発表も予定しており、校内にいても海外に発表する機会となります。

その通信実験も同時進行で行いました。

遠隔通信システムでのオンライン面談

1月22日(水)、遠隔通信システムを用いたオンライン面談が行われました。

面談者は、リバネスの石尾様と近畿大学の高橋様です。

12月のサイエンスキャッスル2019でのASⅡイルカ班の発表を聞いて、声をかけて頂きました。

高橋様は、有名な御蔵島のミナミハンドウイルカについて研究されているそうです。

主に、イルカのストレス評価についてディスカッションを行いました。

石尾様、高橋様、ありがとうございました。

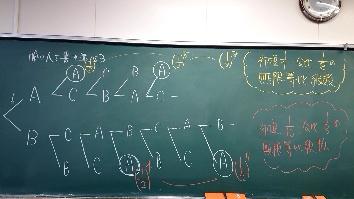

数科学探究Ⅰ 「巴戦は平等か」

1月28日(火)の数科学探究Ⅰです。

今回は、大相撲の優勝決定方式として採用されている“巴戦 (ともえせん)”の優劣を、数学的に考察しました。

そうすると、A, B, Cの3人が巴戦を行う場合、AとBが初めに戦うとすると、CよりもAとBが若干有利であるという結果に至りました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

ASⅠ プレゼンテーション分野別予選会に向けて

1月20日(月)、本日は特別時間割となっていたため、ASⅠがありました。

前回に引き続き、1月28日(火)のプレゼンテーション分野別予選会に向けて活動しました。

パワーポイント資料が完成した班は、実際に本番を想定した練習を行っていました。

ASⅡ プレゼンテーション予選会に向けて準備中

1月15日(水)のASⅡです。

1月29日(水)に実施するマラヤ大学(マレーシア)に向けた英語研究発表や、2月4日(火)に実施するプレゼンテーション予選会に向けて、研究活動のまとめを行いました。

また、同じSSH校である兵庫県立豊岡高等学校から、本校のポスターを豊岡高校の研究成果発表会で掲示したいとの依頼もあり、いくつかの班がポスター作成も行っていました。

多種多様な取り組みを同時進行するために、役割分担を決めて取り組んでいました。

ASⅠ 分野別予選会に向けたプレゼンテーション演習

1月14日(火)のASⅠです。

1月28日(火)に行われる分野別予選会に向けて、プレゼンテーション演習を行いました。

分野別予選会では、2月27日(木)のSSH研究成果発表会の口頭発表代表班を選出します。

地域課題をテーマとし、研究してきた成果を研究者として伝える機会となりますので、十分な準備を行いましょう。

牛深ハイヤ大橋のボーリング資料採取【科学部】

1月11日(土)、牛深支所の橋口様のご協力を得て、牛深ハイヤ大橋建設の際に掘削されたボーリングコアから試料を採取しました。

これをもとに、天草西岸の海水準変動を調査します。

天草の方々の温かいご支援を得て、研究が発展していることに、心より感謝いたします。

橋口様、ありがとうございました。

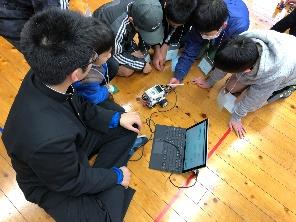

第4回天草サイエンスアカデミー開催【小中学生向け科学講座】

12月26日(木)、天草高校において第4回天草サイエンスアカデミーを開催しました。

これは、小中学生に向けた科学講座で、2年ASクラスの生徒が企画し実施するものです。

また、2年生有志が、運営をサポートしてくれました。

今回は7講座を2回ずつ開講し、200名を越える小中学生に科学の面白さを伝えました。

①キラキラ氷の結晶を作ろう!

②世界に一つだけの空気砲を作ろう!

③これで君も力持ち!? (動滑車の仕組み)

④シャボン玉のふしぎ

⑤プログラミング

⑥顕微鏡でケイソウを見てみよう!

⑦VRを体験しよう!

数科学探究Ⅰ 「薬の体内残量と服用量の関係②」

12月23日(月)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、薬の体内残量問題です。

一日薬を飲み忘れた人が、次の日に2倍の薬を飲んでもよいのかということを、数学的に考察し、記述文でまとめました。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

Skypeで土坪高校の日本語発表大会観覧

12月20日(金)、土坪高校の日本語発表大会をSkypeで観覧しました。

夢や愛犬、翻訳について思うこと、韓国の城の紹介など、土坪高校生が興味・関心のある話題がテーマでした。

また、天高生との交流を話してくれた生徒がいて、聞いていた生徒が感動していました。

最後に、天草高校の生徒たちから、クリスマスメドレーをプレゼントしました。

ASⅡ 研究の様子

12月19日(木)のASⅡです。

今年最後です。

それぞれの研究計画にそって、研究活動を進めました。

AMAKUSA KAERU.labの富崎様にも助言を頂きました。

市長表敬訪問が記事になりました【科学部】

天草市役所ホームページのトピックスに、先日行った科学部海水準班の表敬訪問が記事になりました。

下記URLよりご覧下さい。

→ https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0036563/index.html

サイエンスアゴラ2019のピッチトークが記事になりました【科学部】

11月17日(日)行われたサイエンスアゴラ2019のピッチトークイベントの記事が、科学技術振興機構が運営する“Sience Portal”に掲載されました。

STI for SDGsアワードの受賞者(本校は次世代賞)の研究内容や当日の様子がわかるようになっていますので、ぜひご覧ください。

詳しくはこちら → https://scienceportal.jst.go.jp/reports/other/20191217_01.html

ASⅠ グループ研究

12月17日(火)のASⅠです。

1月末に実施するプレゼンテーション分野別予選会に向けて活動しています。

考察を深める班や、スライド資料を作る班など、様々な取り組みが行われていました。