新着情報

ブルームーンがハロウィンの夜に!

10月31日(土)の夜空に、ブルームーンが現れました。

「ブルー」という名前がついていますが、写真のように、青色ではありません。

1月に現れる2回目の満月のことを、ブルームーンと呼ぶそうです。

大体、2年半ペースの周期で観測できます。

今回は、ブルームーンとハロウィンのコラボということで、世間的にも盛り上がりを見せました。

次のブルームーン観測予定日は、2023年8月31日です。

ぜひ、次回も楽しんでください!

【科学部】アマモ生態調査

天草市倉岳町にてアマモの生態調査を行いました。

前回(9月)の調査よりもアマモが減っており、多くのアマモの葉が短くなっていました。

今後は水中ドローンを使って調査を続けていきます。

【ASⅢ】日本学生科学賞結果

10月29日(木)のASⅢです。

日本学生科学賞の審査結果が告げられました。

今回は残念ながら、中央審査に進むことはできませんでした。

熊本県高校の部の出品数が21件でしたが、本校からは10件の論文を出品しました。

時間がない中、よくまとめることができたと思います。

今回の結果を、次に活かしましょう。

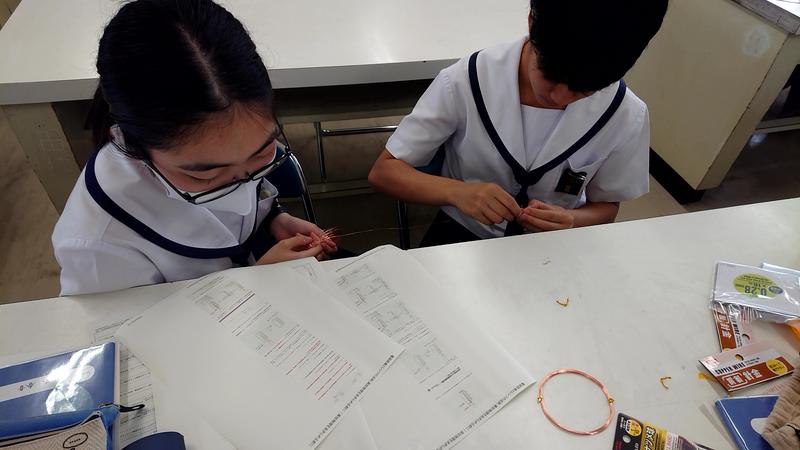

【ASⅡ】潮流発電って知ってますか?

10月29日(木)のASⅡです。

潮流発電の研究を行っている班が、実験を繰り返していました。

水車の形をした歯車を複数作成し、それぞれに砂をかけて回転数を測っています。

発電量で回転数を測定しようとしましたが、上手くいきませんでした。

次回は、もう一工夫するとのことです。

頑張ってください!

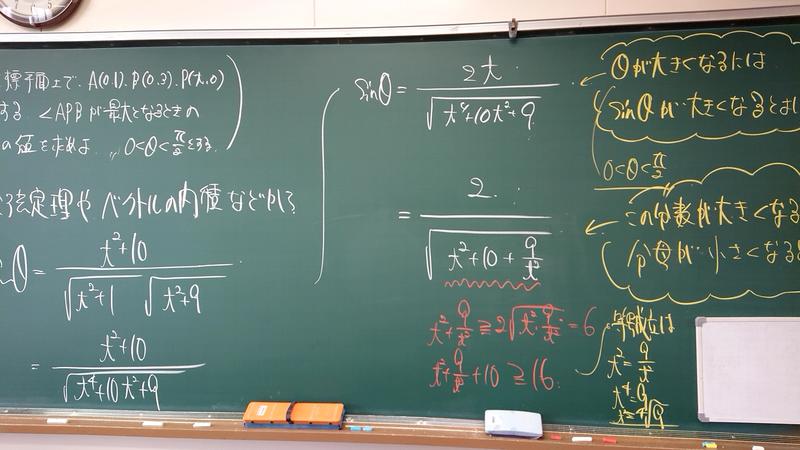

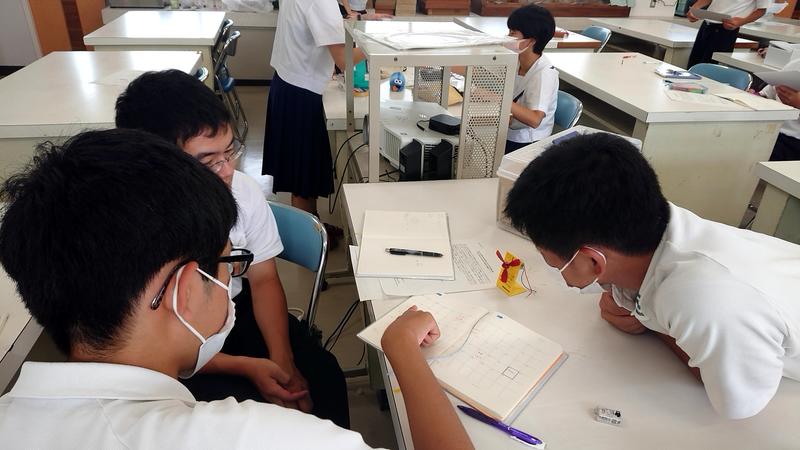

【数科学探究Ⅰ】ラグビーのコンバージョンキックに関する考察②

10月28日(水)の数科学探究Ⅰです。

ラグビーのコンバージョンキックをどこから蹴るとよいのかについて、数学的に解析します。

前回作成した問題を解き、解法をディスカッションしながら考えました。

どの分野の知識を活用すると解決できるかを見つけるまでに、時間がかかったようです。

今回の授業は、様々なスポーツにも役立てることができます。

日常の物事を、数学的に考える楽しさに気付いて欲しいと思います。

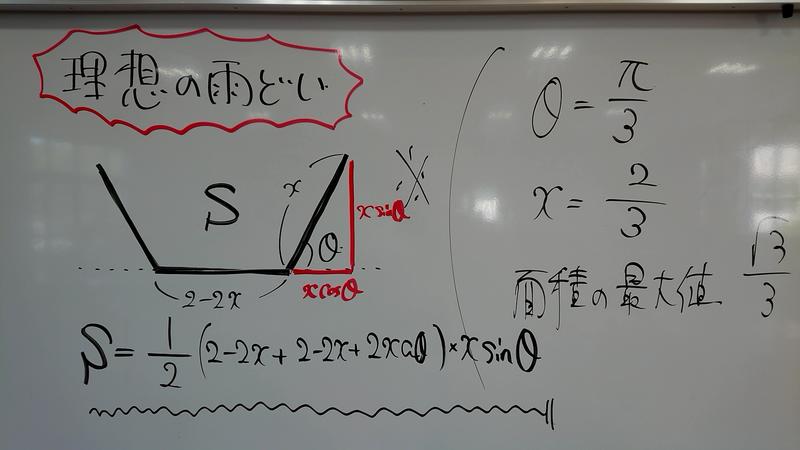

【数科学探究Ⅱ】理想の雨どい②

10月27日(火)の数科学探究Ⅱです。

今回も、理想の雨どいを解析します。

前回、予想を立て、解析するための問題を作りました。

この解析には、変数の設定と、数学Ⅲの微分法が必要です。

その知識を活用して、実際に解いてみました。

【ASⅢ】日本学生科学賞出品!

10月22日(木)のASⅢです。

研究のまとめとして取り組んできた論文が完成し、読売新聞社主催の日本学生科学賞に、多くの班が出品をしました。

この後、地方審査が行われます。

中央審査へ勝ち進めるかどうか!?

楽しみにしておきましょう!

【ASⅡ】ジャンボタニシって知ってますか?

10月22日(木)のASⅡです。

みなさんは、ジャンボタニシを知っていますか?

元々、食用にと考えられ輸入された外来種であり、現在は天草の稲の生育を阻害する問題となってい生物です。

卵は写真のように、鮮やかなピンク色をしています。

このジャンボタニシを育て、卵の孵化を抑制する研究を行っている班があります。

1回目の実験では、オリーブオイルにつけると孵化を抑制できるという結果が得られたようです。

次の実験準備に移りましょう!

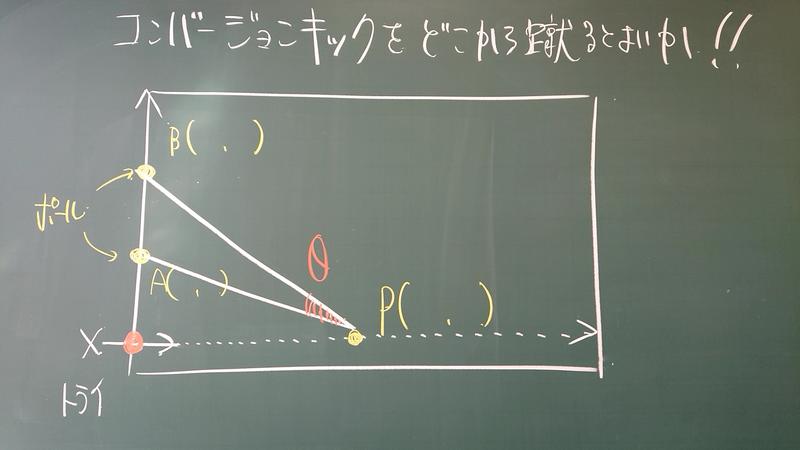

【数科学探究Ⅰ】ラグビーのキックを数学的に考察する

10月21日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、スポーツを数学的に考察します。

みなさんは、ラグビーのコンバージョンキックを知っていますか?

これは、トライを決めた後に、その位置から真っ直ぐ下がってキックし、2点追加を狙うプレーです。

打つ位置は、キッカーが決めることができます。

今回は、成功率を高めるためにはどこから打つとよいのか考えるために、数学の問題作りに挑戦しました。

【科学部】厚切りジェイソンとびっくりアイデア考えてみる!

熊本県の環境立県推進課主催のZOOMを使ったオンラインイベントに参加しました。

このイベントは特別ゲストとしてタレントの厚切りジェイソンさんが参加し、二酸化炭素排出ゼロのためのアイデアを全国の参加者と考えるものです。

科学部員は厚切りジェイソンさんを含めた全国の参加者に向けて、アマモの定植についての研究を紹介しました。

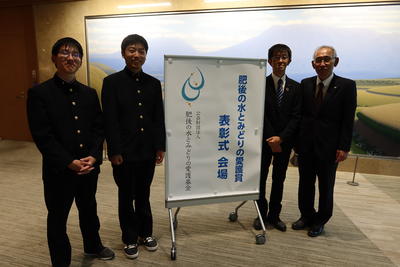

【科学部】『肥後の水とみどりの愛護賞』授賞式に参加しました

科学部海水準班が『肥後の水とみどりの愛護賞』の授賞式に参加しました。

式では部長の田中君のスピーチがあり、ステージ上で身振り手振りを交えて、活動内容を説明しました。

【ASⅢ】ASⅡの研究に対する生徒同士の助言指導

10月16日(木)のASⅢです。

ASⅡ(2年生)のクラゲの利活用を研究する班に対して、ASⅢ(3年生)のトレハロース研究班が助言指導をしていました。

どちらも、実際に栽培実験を行っており、仮説と異なる結果が出た班です。

3年生から、水分が減り、クラゲの成分濃度が高くなったため、かいわれ大根が成長する環境で無くなったことが原因の一つと考えられるという助言があり、2年生も納得したようでした。

その後も、2班のディスカッションは止まらず、2年生は次に向けた研究計画を立てていました。

【ASⅡ】クラゲを農業に活用できないか?

10月15日(木)のASⅡです。

天草にも大量に発生するクラゲの有効活用ができないかと考え、農薬に混ぜることはできないかという研究をしている班があります。

実際に、クラゲの成分を混ぜた水で、かいわれ大根を栽培する実験を行い、仮説と違う結果が現れたようです。

この結果を活かし、次に何をするのかを話し合っていました。

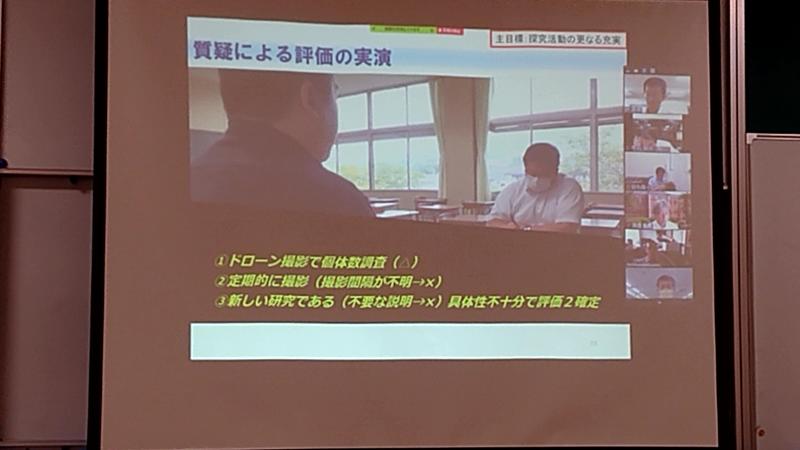

九州SSH担当者オンライン交流会

10月14日(水)、九州SSH担当者交流会が、Zoomで行われました。

本校からは、4名参加しました。

文部科学省担当者からの説明や、福岡県立城南高等学校の実践事例報告、小ルームに別れてのディスカッションと内容は多岐にわりました。

今後のSSH事業の流れなども知ることができ、有意義な時間となりました。

この会を中心となり運営してくださった熊本北高校の皆様、ありがとうございました。

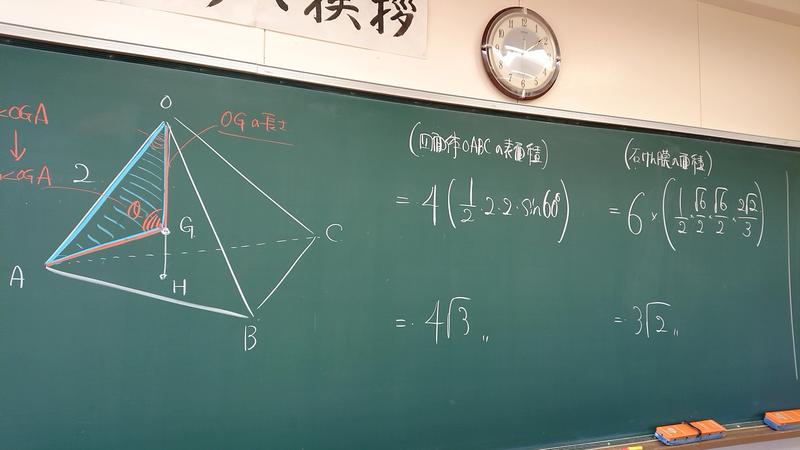

【数科学探究Ⅰ】アンモニアの構造

10月14日(水)の数科学探究Ⅰです。

前回のマラルディの角に引き続き、化学で習ったことを数学で考察します。

アンモニアの立体構造を、ベクトルを用いて角の解析を行いました。

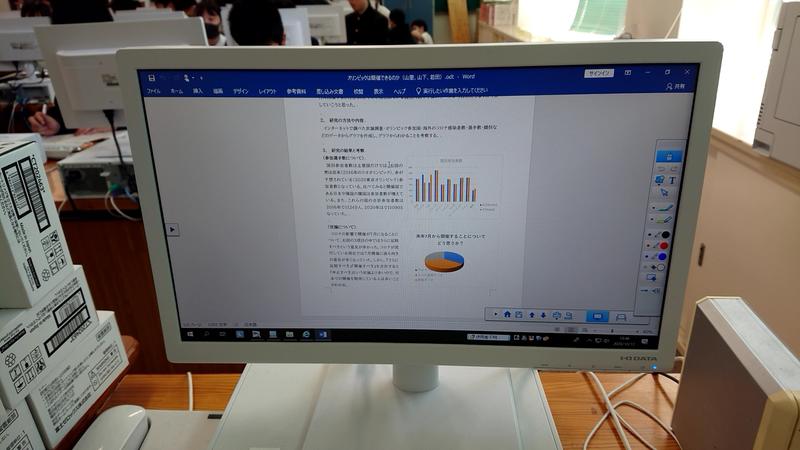

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究完成!

10月13日(火)の数科学探究Ⅱです。

いよいよ数学の課題研究の完成です。

■ 野球の先制点と勝利の確率

■ 帆船はなぜ向かい風でも進むのか

■ テトリスの完全攻略

■ 名探偵コナンのキック力増強シューズの威力に関する考察

■ 次元について

■ 黄金比の利用法

■ オリンピックは開催できるのか

など、様々なテーマによる研究が完成しました。

この取組により、数学を活用しながら、課題解決を行う楽しさを学べたと思います。

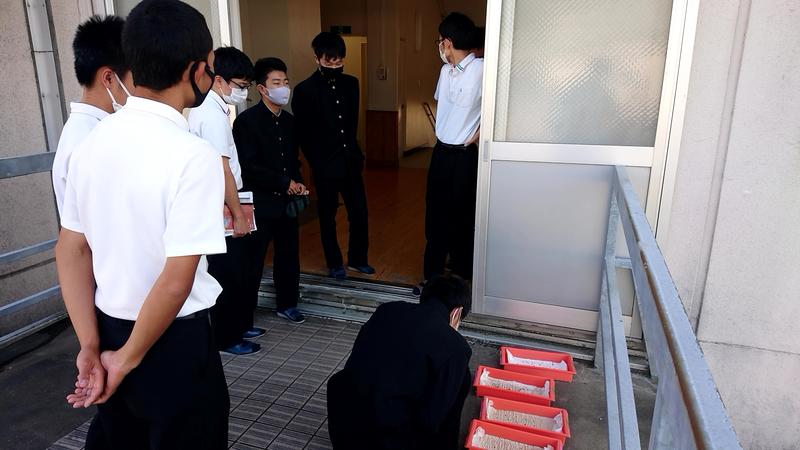

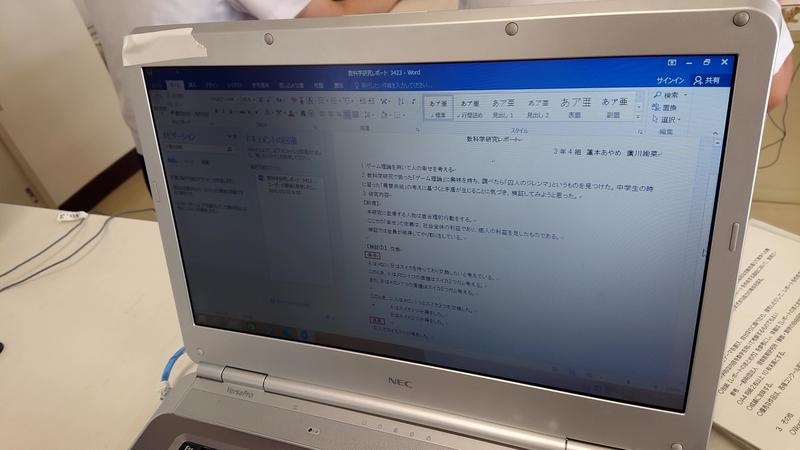

【ASⅢ】論文出品

10月8日(木)のASⅢです。

いよいよ論文が完成し、日本学生科学賞などに出品することになります。

本日は、登録票を作成し、出品準備を行いました。

【ASⅡ】ハザードマップの研究

10月8日(木)のASⅡです。

研究活動を継続しています。

各班が主体的に活動する中、天草市のハザードマップを広げてディスカッションしている班がありました。

数科学探究Ⅰで、天草市の防災を考えたことがきっかけで、新たな研究の方向性が生まれたようです。

生徒の学びの広がりを感じました。

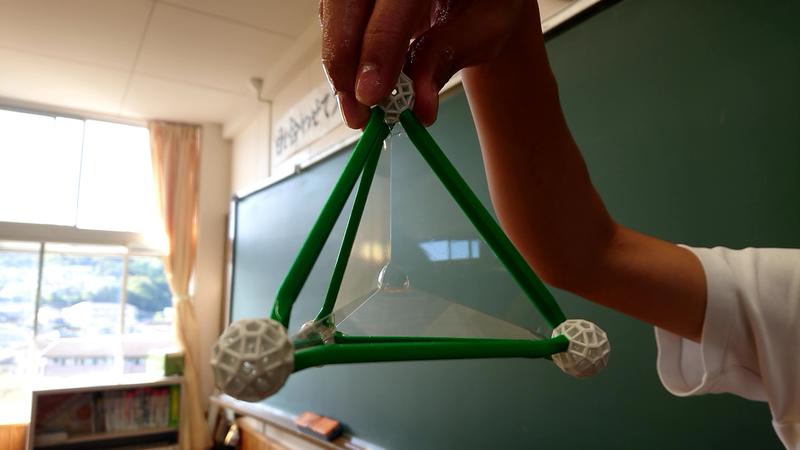

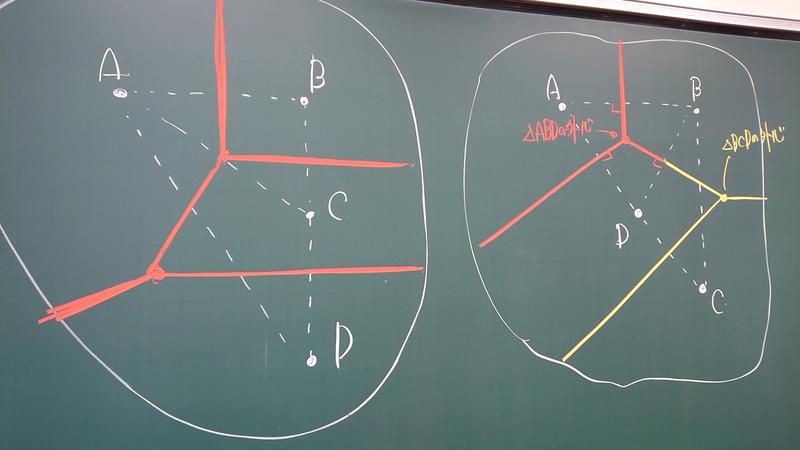

【数科学探究Ⅰ】石けん膜とマラルディの角

10月7日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、石けん膜とマラルディの角というテーマに取り組みました。

みなさんは、四面体(三角すい)の枠を石けん水につけたら、どんな膜になるか知ってますか?

この問の答えを予想し、実際に実験を行い、現れた膜の中心角を計算して求めました。

予想と違う結果に驚き、今まで習った数学の内容を活用すると、立体の様々な問題を解析できるということがわかりました。

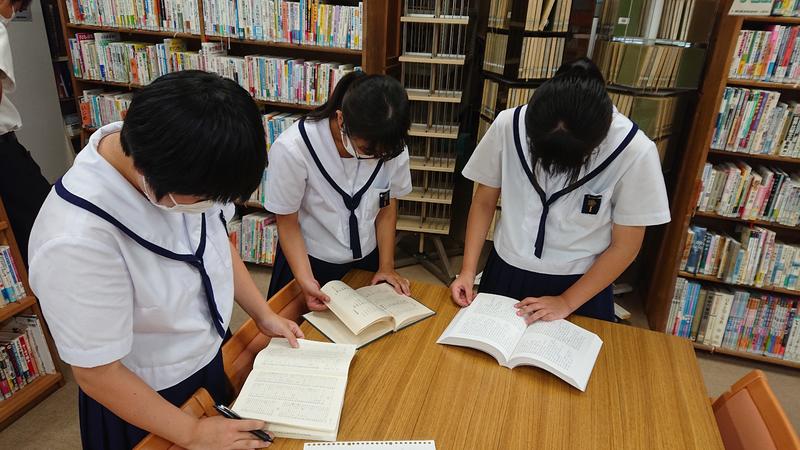

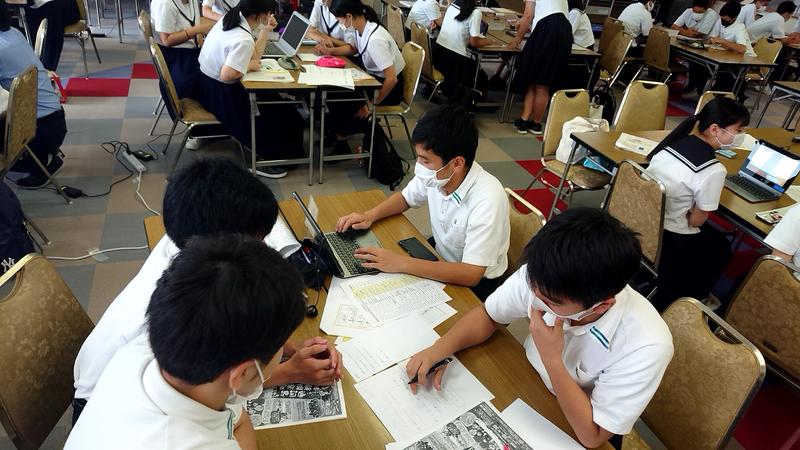

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究⑥「先制点と勝率」

10月6日(火)の数科学探究Ⅱです。

引き続き、数学の課題研究を行っています。

図書館では新聞を広げながら、プロ野球の試合結果をまとめている班がありました。

先制点をとったチームの勝率を計算するために、データを集めているようです。

どのような結果が得られるのでしょうか?

【SSH】SSH運営指導委員会

9月25日(金)、天草高校視聴覚室において、SSH運営指導委員会が開催されました。

今回は、2名の委員が来校され、その他の委員の方々はZoomによるオンライン会議という形式で行いました。

主に、文部科学省から公表された中間発表指摘事項に対する改善点について相談させて頂きました。

探究活動の充実に向けて、本校のAS活動が更なる進化が求められています。

今回の意見をまずは部内で検討したいと思います。

運営指導員の皆様、ありがとうございました。

【ASⅢ】論文コンテストの検討

9月24日(木)のASⅢです。

研究のまとめとして取り組んでいた論文作成も佳境に入ってきました。

完成間近の班の中には、その論文を各班を、コンテストに出品するかどうかを話し合う様子が見られました。

【ASⅡ】ヒオウギ貝に畜光成分は含まれるのか

9月24日(木)のASⅡです。

天草の特産品の一つであるヒオウギ貝の貝殻を研究材料としている班がありました。

この鮮やかな貝の色の中に、畜光成分が含まれているかを調べているそうです。

今後は、電気炉を用いて加熱する手法で、成分分析を行うようです。

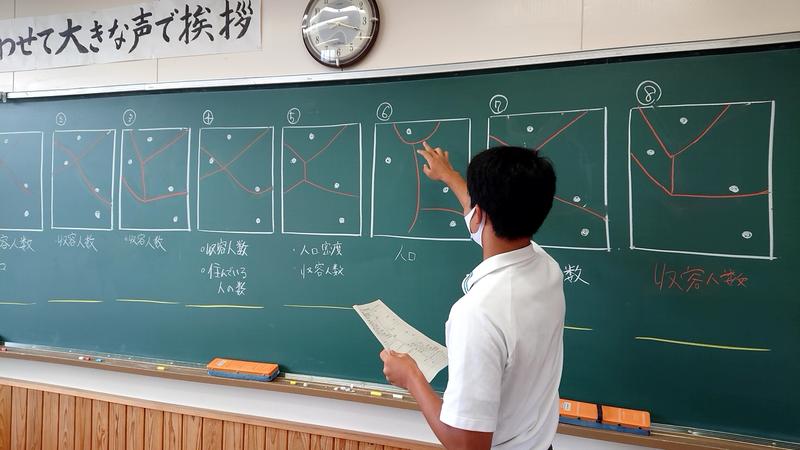

【数科学探究Ⅰ】コンビニ出店問題と天草の防災問題③

9月23日(水)の数科学探究Ⅰです。

コンビニ出店問題と天草の防災の最終回です。

今まで習ってきた分割方法を活用し、天草の防災問題について考えます。

天草市本渡町の地図に、市が指定している第一次避難所が書き込まれたプリントがあります。

そこに、避難所の収用人数や、人口分布など、考えられる課題を克服した境界線を引くといった内容でした。

数学的に考える力を高めることができたと思います。

【科学部】牛深でのハンドボーリング

御所浦白亜紀資料館の長谷先生、天草市役所の鵜飼先生のご指導のもと、天草市牛深町にてハンドボーリングを行いました。

これは今年で4年目となる科学部海水準班の研究活動として行われました。

今後は掘削したボーリングから採取した試料を分析し、これまでの研究と比較していきたいと考えています。

長谷先生、鵜飼先生、ご指導ありがとうございました。

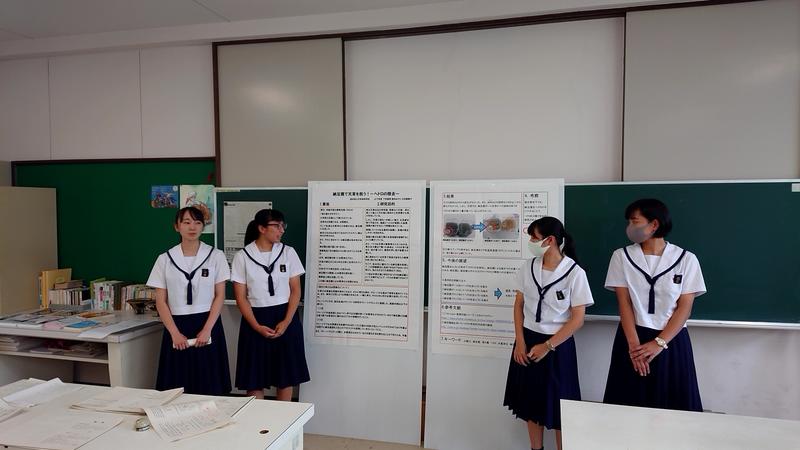

【ASⅢ】プレゼンテーション撮影

9月17日(木)のASⅢです。

いくつかの班が、プレゼンテーションの撮影を行っていました。

7月の研究発表会でまとめたものの撮影です。

これを今後の改善に活かしたいと思います。

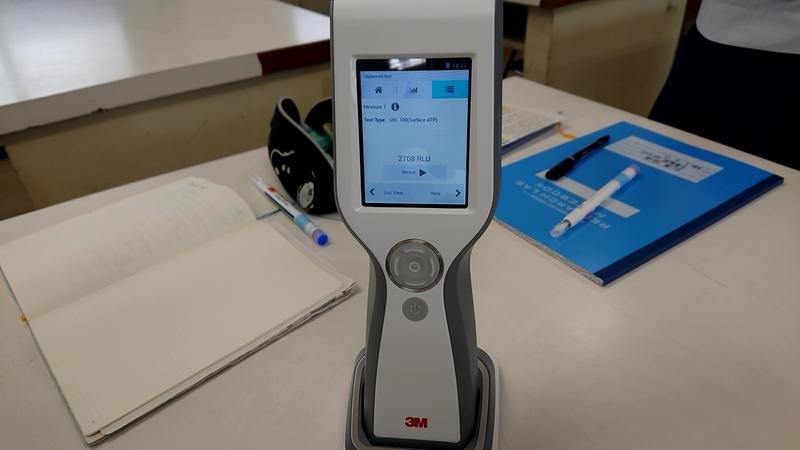

【ASⅡ】ATPって知ってますか?

みなさんは。ATPを知っていますか?

ATPはアデノシン三リン酸の略語で、これは生物に必要不可欠なエネルギーの供給源といわれています。

全ての生物は、このATPという小さな分子をADP(アデノシン二リン酸)とリン酸に加水分解することで生まれるエネルギーによって活動しているのです。

写真の測定器は、このATP量を測定するものです。

ASⅡの石けん研究班が、校内のあらゆる場所のATP量を測定しているようです。

【ASⅡ】先行研究に関する能力調査の練習

9月17日(木)のASⅡです。

まずはじめに、後日行われる先行研究に関する能力調査の説明があり、担当者と確認をしました。

この調査は、課題研究の能力が向上しているかを面接形式で測るものです。

今回の説明を参考として、本番の調査に望みましょう

【数科学探究Ⅰ】コンビニ出店問題と天草の防災問題②

9月16日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、前回習ったコンビニの出店問題を応用して、天草の防災問題を考察します。

天草市の指定避難所が記載されている地図上に、境界線を書き込みます。

三角形の外心の性質を活用すると、うまくいくようです。

【ASⅠ】研究スキル評価と課題研究

9月15日(火)のASIでは、課題研究の計画力に関する面談とそれぞれの課題研究を行いました。

面談では、各班の担当者と課題研究の進捗状況について段階式に到達度をはかる面談を行い、これから研究を進める上での必要な準備や計画について確認を行いました。

その後は、10月20日(火)に行われる中間報告会に向けて、それぞれの研究活動を行いました。

天草の方言について、参考文献を調べています。

海水浴場の砂に含まれるプラスチックを調べてる様子です。

アンケート結果の集計を行い、味覚など官能検査について調べています。

今日の面談での学びを活かして、中間報告会に向けて研究を進めてほしいと思います。

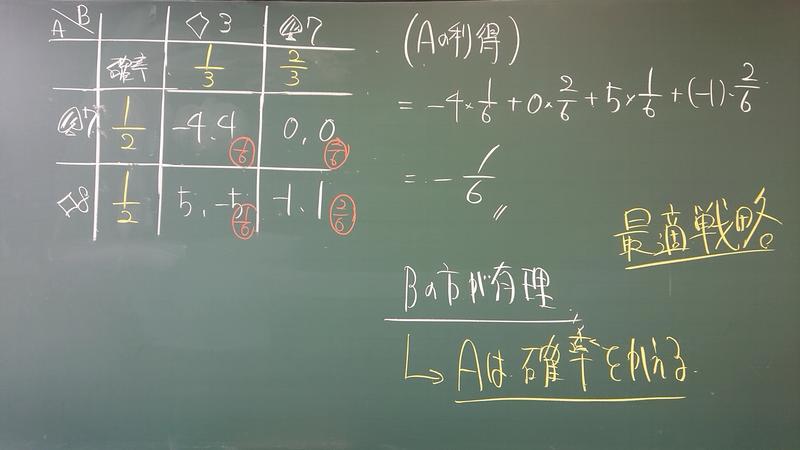

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究⑤「ナッシュ均衡」

9月15日(火)の数科学探究Ⅱです。

みなさんは、囚人のジレンマという問題を知っていますか?

2人が囚人となったとして、罪を自白するか黙秘するかの組み合わせにより、罪の重さが異なるという設定をします。

このとき、2人が最適になるにはどうしたらよいかをゲーム理論により考察します。

このような考え方を、ナッシュ均衡といいます。

経済学などに、応用されているものです。

この問題に、取り組む班がありました。

【ASⅠ】グループリーダー集会の様子

9月15日(火)の昼休みに、ASⅠのグループリーダー集会が行われました。

今回は、10月20日に行われるポスター中間発表会の確認や、課題研究の進め方に関する確認がありました。

これをうけ、リーダーが中心となり、午後からのASⅠが始まります。

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究④「積み木をどこまでずらせるか?」

9月8日(火)の数科学探究Ⅱです。

今回も、数学の課題研究を行っています。

ある班が、C言語でプログラムを組み、同じ大きさの積み木をずらしながら重ねると、何枚で1枚分ずらせるか計算していました。

このプログラムでは、5枚分ずらす計算をするのに、7時間ほどかかったそうです。

各班で、試行錯誤しながら、研究が進んでいます。

【ASⅡ】研究活動中

9月3日(木)のASⅡです。

久しぶりの活動となりましたが、各班の研究計画に沿って、実験やアンケート調査の集計などを行っていました。

徐々に活動が本格化してきているようです。

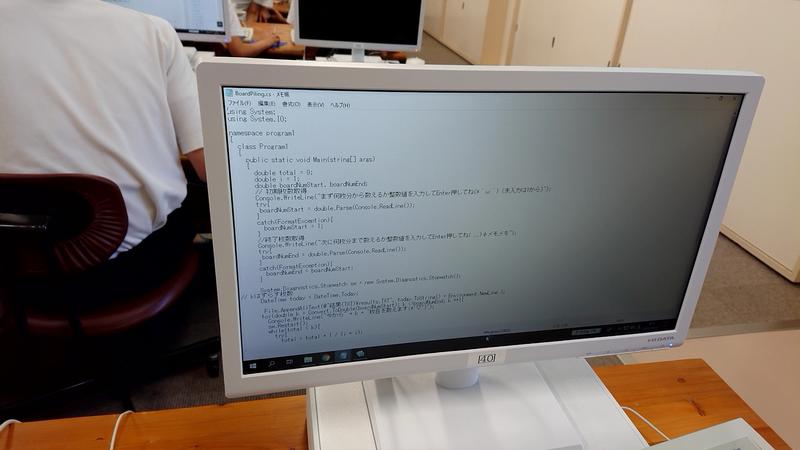

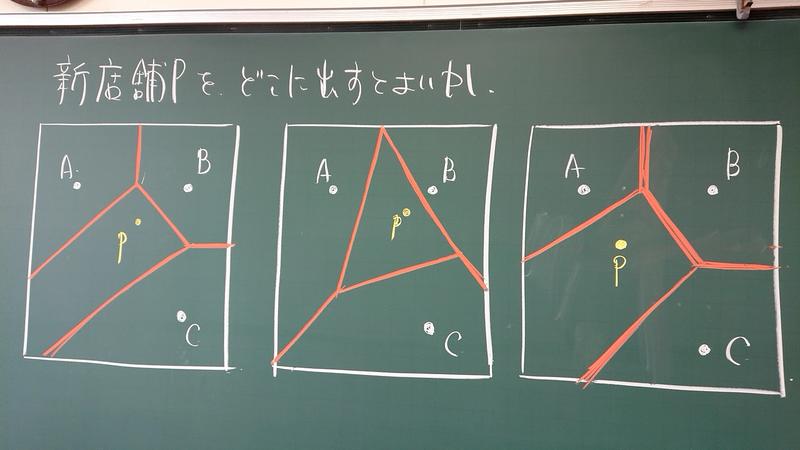

【数科学探究Ⅰ】コンビニ出店問題と天草の防災①

9月2日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回から、コンビニの出店問題と天草の防災というテーマに挑戦します。

ある地域に、3つのコンビニが出店されています。

あなたは、4店舗目をどこに出店しますか?

このことについて、試行錯誤しながら取り組みました。

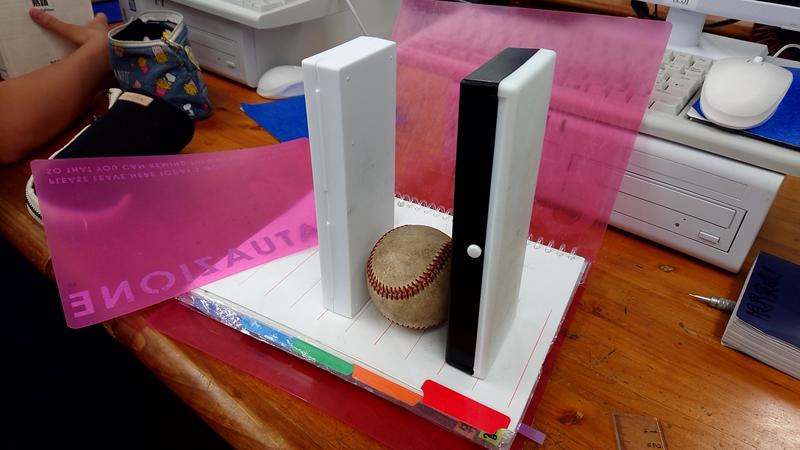

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究③「バイバインとスモールライト」

8月26日(火)の数科学探究Ⅱです。

引き続き、数学の課題研究を行っています。

野球ボールの体積を測定している班がありました。

このボールに、2のn乗をかけていき、どこかのタイミングで1度だけ1/5倍するそうです。

結果として、地球の体積と一致させたいとして計算を進めていました。

この研究テーマのヒントは、ドラえもんの「バイバイン」と「スモールライト」だそうです。

どのような結果になるでしょうか。

写真にある直系の長さの測り方も工夫されていますね。

【ASⅡ・Ⅲ】中和滴定実験

8月7日(金)の放課後に、中和滴定実験を行う班がありました。

ヒノキのアクからとれた灰汁の中に、アルカリイオンがどの程度含まれているのかを測定しました。

約4時間にも渡る実験となりましたが、これまで考察してきた内容と一致する根拠結果とできそうです。

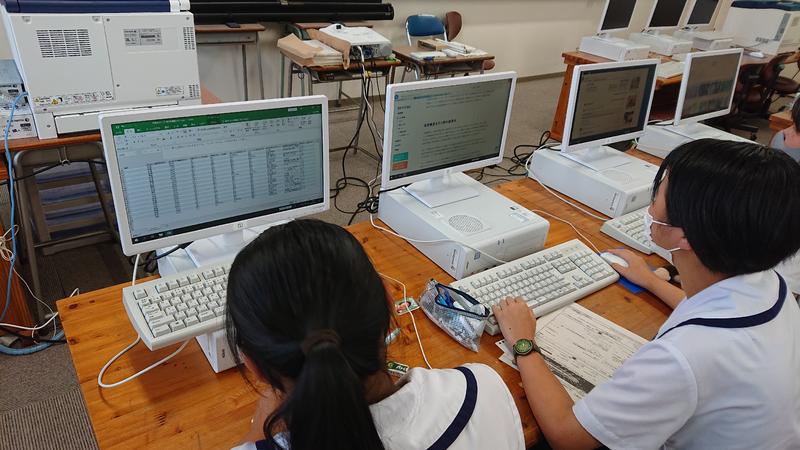

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究

8月5日(水)の数科学探究Ⅱです。

前回決定したグループで、パソコン室と図書館に分かれ、数学の課題研究を行いました。

研究初日であったため、各テーマに対する知識を深めるところ(先行研究調査)から始めたようです。

面白いテーマが多いので、レポート完成までに少しずつ紹介していきたいと思います。

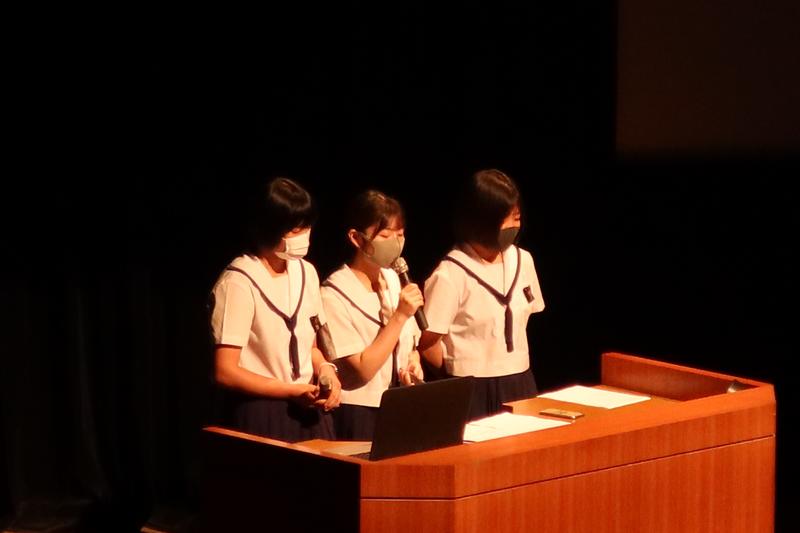

天草宝島起業塾高校生コース最終日“最優秀賞&特別賞!”

8月2日(日)、天草市民センター大ホールにおいて、天草宝島起業塾高校生コースの最終発表会が行われました。

審査員は、天草市長の五木様をはじめ、京都大学教授の若林様、同准教授の金様、Ama-bizセンター長の内山様ほかの皆様が担当なさいました。

本校からは、2年生3班、3年生3班がプレゼンテーションしました。

結果は、3年生の2班が最優秀賞、特別賞を受賞しました。

6日間、グループで起業を考えながら、新たな学びを得ることができました。

関係者の皆様、ありがとうございました。

天草宝島起業塾高校生コース5日目

8月1日(土)、天草市民センターにおいて、天草宝島起業塾高校生コースが行われました。

それぞれのビジネスプランをブラッシュアップしながら、収支計算の仕方を学びました。

プチプレゼンテーションもあり、各校の進捗状況を交換しました。

明日は、いよいよ最終プレゼンテーションです。

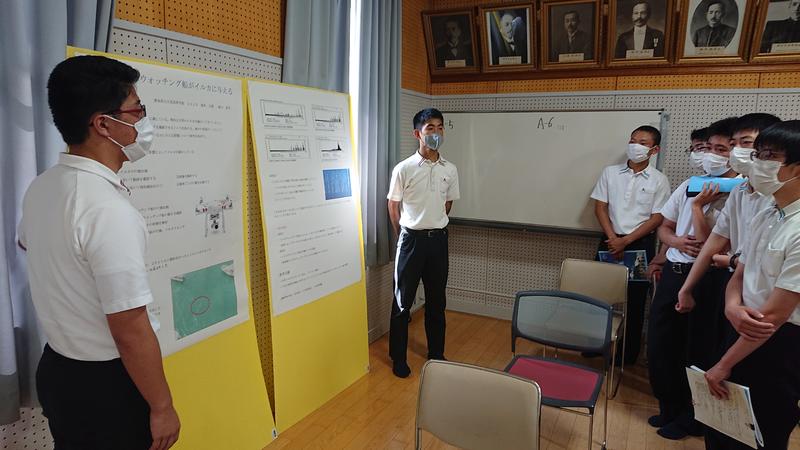

ASⅢ研究成果発表会【SSH】

7月30日(木)、本校学習センターを会場として、ASⅢ研究成果発表会を行いました。

これは、年2回開催する地域に向けた研究成果発表の場の一つであり、3年生にとっての最終発表となります。

口頭発表5班、ポスター発表7班が、それぞれの研究成果を発表しました。

2年ASクラスの生徒も参加していましたが、先輩方の研究に、積極的に質問しながら、自身の研究の参考としていたようです。

また、本校SSH運営指導委員の熊本大学市川副学長や、崇城大学田丸教授、教育センターの馬場先生にもお越しいただき、研究に対する助言を頂きました。

新型コロナウイルスの影響によって、縮小での開催となりましたが、発表者にとって貴重な経験となりました。

開催を支援してくださった皆様、ありがとうございました。

【数科学探究Ⅰ】お見合い問題に挑戦!期待値とゲーム理論④

7月29日(水)の数科学探究Ⅰです。

期待値とゲーム理論の最終回です。

いよいよお見合い問題に挑戦します。

【お見合い問題ルール】

①最大5人とお見合いできる。

②結婚を申し込むと、必ず結婚できるとする。

③一度断ったら、二度と会うことができない。

④5人目の人とは必ず結婚する。

このようなルールのもと、お見合いが始まります。

みなさんは、どういった戦略で臨みますか?

実際に、仮想体験した後、期待値をもとにしながら、グループで最適戦略を考えました。

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究テーマ決め

7月28日(火)の数科学探究Ⅱです。

今回から、数学の課題研究を行います。

まず、ガイダンスを受け、各自でテーマ設定を行いました。

その後、ホワイトボードに付箋を貼り、同じ研究テーマの人とのグループ編成を終えました。

n次元についての考察や、フェルマーの最終定理に関する研究、ジャイアンのパンチ力の測定法等、様々な研究テーマが生まれたようです。

それぞれの班で、計画的に研究を進めたいと思います。

【数科学探究Ⅰ】期待値とゲーム理論③

7月22日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、ゲーム理論がテーマです。

実際に2人組でトランプゲームを行いながら、相手の反応(確率)が変わるごとに、自分の最適反応(確率)を変えることで、有利にゲームを進めることができるということを、数学的に考えました。

高校生物の問題集などに、発展学習として“進化ゲーム理論”というコラムが載っていますので、興味のある人は、今見ておきましょう。

【ASⅠ】テーマ設定と研究活動

7月21日(火)のASIです。

期末考査前から各班での活動が始まり、テーマと仮説の設定を行っています。

商品開発のグループは柑橘系、オリーブを使った試作品の調理を行いました。

【数科学探究Ⅱ】天草市をデータサイエンス⑤

7月21日(火)の数科学探究Ⅱです。

天草市をデータサイエンスの最終回です。

それぞれが作成した統計資料をもとに、相互発表を行いました。

その発表の中で、各自が調査した内容を照らし合わせながら話をする班もあり、効果的な学習となりました。

天草宝島起業塾高校生コース4日目

7月19日(日)、昨日に引き続き、天草宝島起業塾高校生コースが開催されました。

午前中に、顧客と商品のマッチングを考える価値提案キャンパスを作成し、現在のビジネスプランを完成させ中間発表を行いました。

また、本校卒業生であられる(株)リハビリテーションコムラッドの小川社長から講演を頂きました。

小川様は、利用者のニーズに合わせた様々なリハビリサービスを展開しておられます。

起業に対する勇気をもらう機会となりました。

天草宝島起業塾高校生コース3日目

7月19日(日)、天草市民センター第1会議室において、天草宝島起業塾高校生コースが行われました。

今回が3日目の開催となります。

午前中にビジネスプランを練り直し、午後からフィールドワークを行いました。

化粧品販売会社やオリーブ園など、直接訪問することで、自分たちのプランに対するニーズがあるのかを調査しました。

明日は、これまでのプランのまとめを行い、中間発表を行います。

【ASⅢ】ASⅢ研究成果発表会に向けての活動

7月16日(木)のASⅢです。

30日に行われる研究成果発表会に向けて、準備を急いでいます。

ポスター、スライドの発表形態にあわせて、それぞれ活動しました。

【ASⅡ】研究活動中

7月16日(木)のASⅡです。

担当者とのディスカッションを終えた後、研究計画にそった活動を行いました。

主に、論文検索による先行研究を行う班が多いようです。

いくつかの班は、試行錯誤しながら実験を行っていました。