新着情報

【ASⅡ】吊り橋の研究紹介

9月9日(木)のASⅡです。

吊り橋の研究班が、自作の実験道具を使い、実験を行っていました。

この班は、天草と長崎(島原)の間に橋を架ける研究を行っています。

橋の構造とワイヤが路面に及ぼす張力の大きさの関係や、その力の大きさを可視化する方法、ワイヤに発生する定常波について考えるために実験道具を作成しました。

まだまだ試作段階ですが、良い結果が得られることを祈ります!

【科学部】Global Link Online での受賞が天草ケーブルテレビで放送されます!

本日から複数回、天草ケーブルテレビ「あ~ぶるチャンネル①」において、科学部の Global Link Online 受賞が下記の日程の通り放送されます。

ぜひご覧ください。

【日程】

■ 番組名「あまくさ 日々の話題」

9月8日(水)18:50 20:50 23:50 2:50 5:50

9月9日(木) 6:50 7:50 8:50 10:50 11:50 12:50

■ 番組名「あまくさ 日々の話題 総集編」

9月11日(土)お昼12:00 17:00 22:00

9月12日(日)朝 8:00 12:00 17:00 22:00

↓

9月17日(金)朝 8:00 12:00 17:00 22:00

9月18日(土)朝 8:00

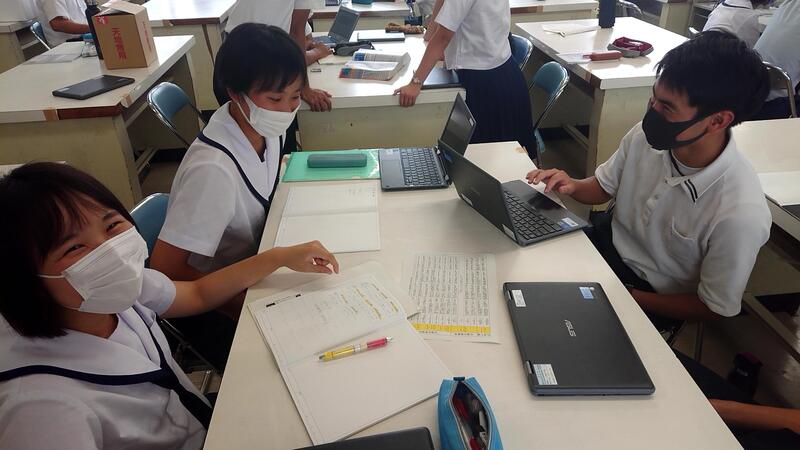

【ASⅠ】研究活動の様子

9月7日(火)のASⅠです。

中間発表会に向けての研究活動をはじめました。

班長と班員が、昼休みに行われた班長集会の内容を共有し、役割分担を行ってからスタートしました。

先行研究調査として論文検索をしている班や、実験等の研究計画を練っている班、同時進行でポスターを作成し始めた班があり、主体的に活動している様子が伺えました。

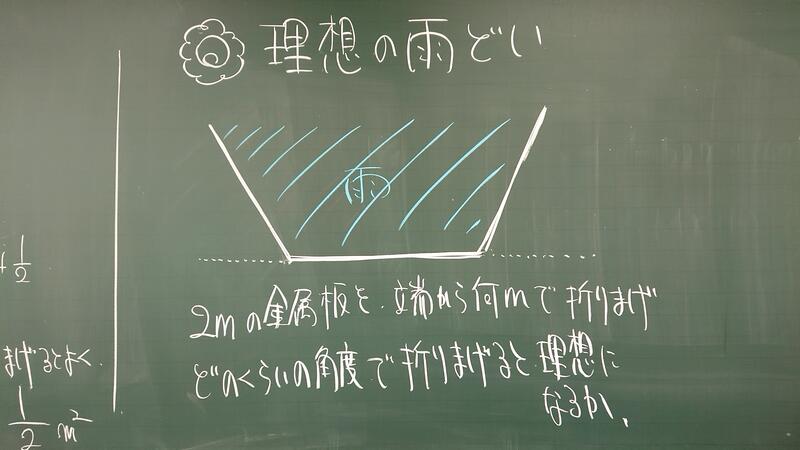

【数科学探究Ⅱ】理想の雨どい①

9月7日(火)の数科学探究Ⅱです。

今回から、理想の雨どいを解析します。

みなさんは、“理想の雨どい”と聞いて何を思い浮かべますか?

雨どいは、屋根に降った雨をスムーズに地面へ流す役割を担います。

今回は、数学ⅠやⅡで履修した2次関数や3次関数の練習問題を解き、理想の雨どいをどのように解析するかについて考えました。

次回、実際に計算して見たいと思います。

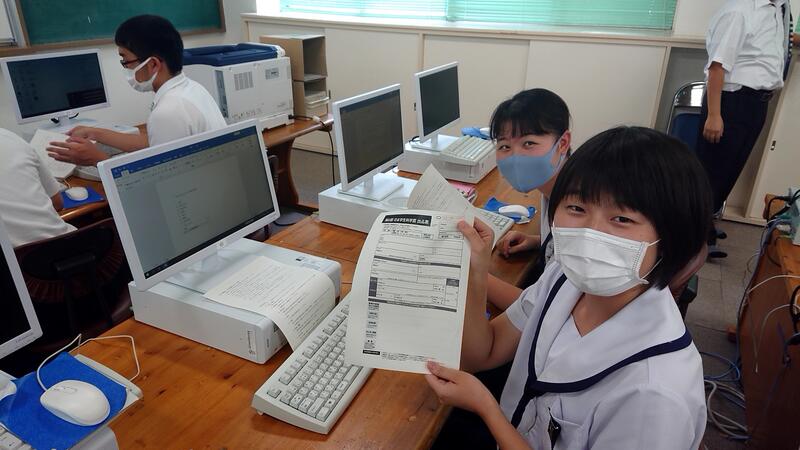

【ASⅢ】研究論文作成

9月2日(木)のASⅢです。

本日から研究のまとめに入り、論文を作成します。

この作成した論文は、日本学生科学賞等のコンテストに出品する予定です。

役割分担を決めて、スムーズに作成していきたいと思います。

【ASⅡ】研究再開

9月2日(木)のASⅡです。

各班が研究活動を再開しました。

夏休みに行った調査や実験をまとめたり、今後の研究計画を立てたりしていました。

10月に行われる中間発表を目標として進めていきたいと思います。

【数科学探究Ⅰ】積み木はどこまでずらせるか!?

9月2日(木)の数科学探究Ⅰです。

みなさんは、積み木を何枚積み上げると、1枚分横に崩さずにずらせると思いますか?

ただし、できる限り少ない枚数という条件をつけたいと思います。

実際に、ジェンガをずらしてみたり、テキストに沿って考えたりしながら解決を目指しました。

■テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

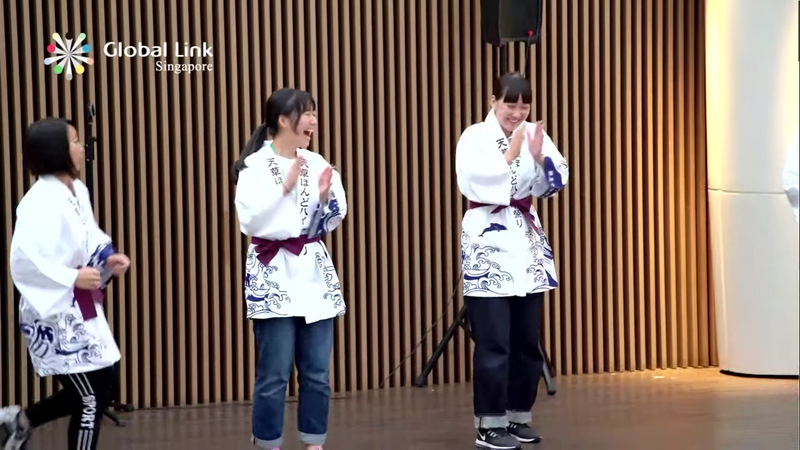

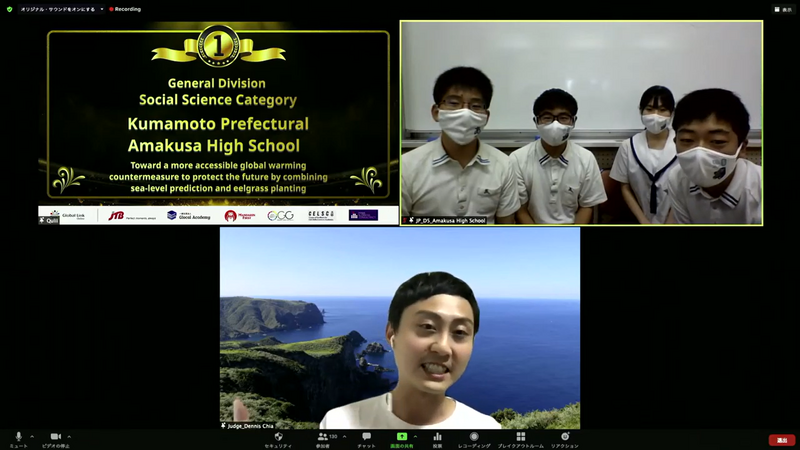

【科学部】Global Link Online General部門 第1位!

8月29日(日)、昨日から行われているGlobal Link Online の表彰式です。

出場したGeneral Division Social Science Categoryで、見事に第1位を受賞しました!

初の世界大会1位です!

受賞者コメントでは、2年生の濵﨑くんが「こんなに大きな大会で、自分たちが取り組んできた研究成果が評価されてうれしい」と喜びを語りました。

また、チア審査員から「科学的な根拠をもとにした研究結果であったことと、グローバルな視点で地域を巻き込んで課題解決に向かっていることへの評価が高かった」という講評をいただきました。

受賞されたみなさん、おめでとうございます!

■Global Link Online の詳細はこちら → https://global-link-online.com/

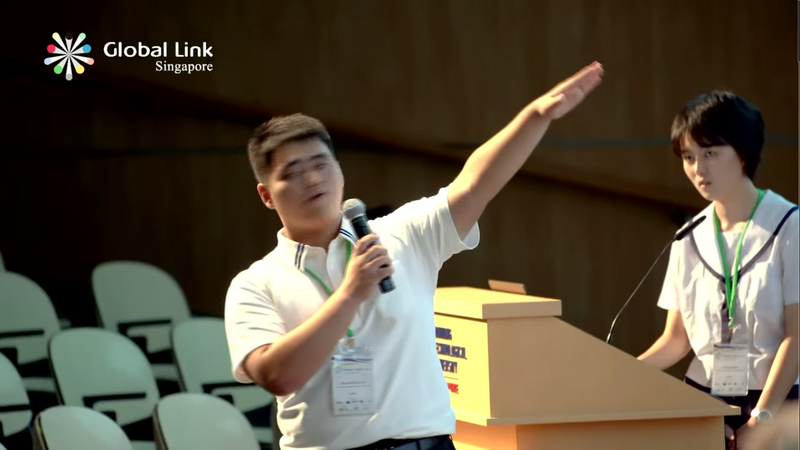

【科学部】Global Link Online に出場しました!

8月28日(土)、Global Link Online が行われました。

この大会は一昨年、日本代表として参加した Global Link Singaporeが、今年度は新型コロナウィルスの感染拡大によりオンラインで行われたものです。

本校科学部は、今年度は推薦参加者としてGeneral部門に参加しました。

推薦参加権は、当時の科学部員が2年前に、鹿児島県で行われた高校生国際シンポジウムで環境部門最優秀賞を受賞したことで獲得しました。

今回は、Social Science分野に出場しました。

この部門は全11発表があり、本校を含めた日本からの参加校5班の他に、シンガポールから3校、台湾から2校、ベトナムから1校の参加がありました。

全て英語を使った発表と質疑であり、少し戸惑う場面もありましたが最後までやり遂げました。

参加した部員は昨年度からのコロナ禍による発表会の中止のため、発表経験が少ない中での大舞台の発表となりました。

不安な部分も多かったのですが、「地球温暖化を止めたい。」との思いを海外の同年代の若者たちに伝えることができました。

今後も海外の方々に積極的に研究成果を伝えていきます。

今はまだ小さな取り組みかもしれませんが、この取り組みを世界に広げて、地球温暖化を止める大きな輪としていきたいと思います。

■ Global Link Onlineの詳細はこちら → https://global-link-online.com/

■ Global Link の詳細はこちら → https://www.jtbbwt.com/files/user/gl/index.html

■ 高校生国際シンポジウム受賞の記事はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/blogs/blog_entries/view/216/ace151cc66125f541f44a12681878d3a?frame_id=195

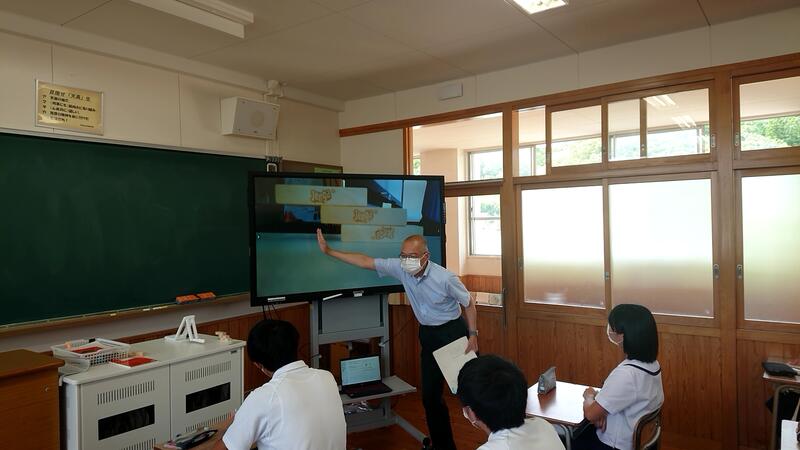

【科学部】Global Link Online の Opening Movieで天草高校が紹介されました!

Global Link Online の Opening Movieで天草高校が紹介されました!

映像は、本校の科学部が、2年前に日本代表としてGlobal Link Singaporeに出場したときのものでした。

口頭発表やポスター発表、交流会で披露したハイヤ踊りなど、懐かしい映像ばかりだったので、楽しんで視聴することができました。

この後、各部門の口頭発表が行われます。

科学部のみなさん、頑張ってください!

■Global Link Online の詳細はこちら → https://global-link-online.com/