新着情報

【数科学探究Ⅱ】ポーカーの役の確率

10月26日(火)の数科学探究Ⅱです。

数学の課題研究ラストとなります。

全員が、今まで取り組んできたことを、レポートにまとめました。

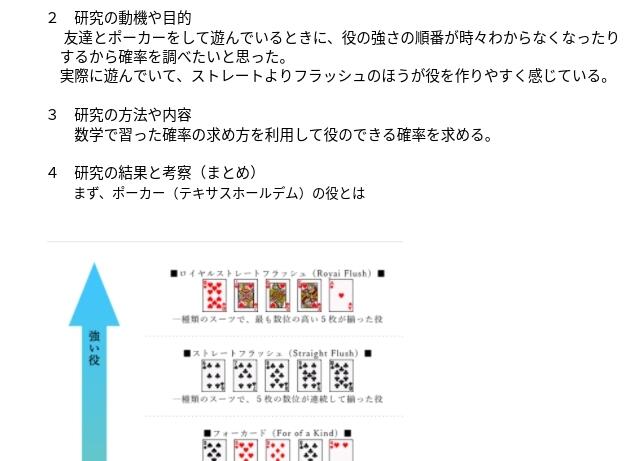

その中で、ある生徒がポーカーの役の確率を求め、役の強さの考察を行っていました。

実体験をもとにした予測等もあり、実際に確率を求めることで内容を深めることができたようです。

【起業塾】最優秀賞の陶板をいただきました。

先日行われた天草宝島起業塾高校生コースで最優秀賞をいただいたプラン名「夢いっぱいランド」のメンバーに天草市より陶板が授与されました。

この陶板は天草陶石を材料として作成されており、陶器と同じく光沢があり、大変きれいな仕上がりとなっています。

最優秀賞の受賞は3年連続となっています。来年も陶板をいただけるように後輩たちは頑張ってほしいです。

【科学部】生徒理科研究発表会

科学部が今年度の生徒理科研究発表会に参加しました。

今年度は過去最多の8件(物理3件、生物2件、地学3件)参加しました。

本日行われた質疑応答では上手く答えられなかった場面が多くありました。

発表会後の反省会では、以下のような反省や感想が聞かれました。

<物理班>

グラフで示した方がわかりやすかった。

当たり前に使っている用語の理解が不十分だった。

研究の新たな方向性を質疑で得た。

他校に学ぶべき点が多かった。

<生物班>

考察に使った結果を上手くつなげて発表できておらず、見ている人に誤解を与えた。

対照実験を行っているつもりだったが、条件設定がうまくできていないことが分かった。

他校に学ぶべき点が多かった。

<地学班>

計画的に研究を進められていないために、直前で急いでスライドと動画を仕上げたので初歩的なミスが多かった。

他校に学ぶべき点が多かった。

反省の総括として、「次の大会はデータをしっかりとって、計画的な発表準備を!」を合言葉に次の発表会に向かって頑張ろうと共通理解を図っていました。

この経験を生かして、3月に実施される「つくばScienceEdge2022」などの発表会に向かって頑張ります。

【科学部】生徒理科研究発表会に向けて

今月24日は生徒理科研究発表会です。

これは県内の科学系部活動が一堂に会して開催される年に一度の発表会です。

本校科学部からは物理部門3件、生物部門2件、地学部門3件の計8件が参加します。

下の写真は本番前々日の接続テストなどの準備の様子です。

まだまだ研究としては未完成ですが、今までの成果をしっかり伝えるために準備に励んでいました。

【ASⅡ】中間発表会を受けて

本日のASⅡは自己評価を実施後に各班研究活動を行いました。

それぞれの班で中間発表会を受けての改善策を話し合っていました。

また、一部の班は英語の発表(熊本大学ICASTや本校オンライン海外研修)に向けて練習を重ねていました。

【ASⅢ】統計資料づくり

10月21日(木)のASⅢです。

引き続き、論文作成を行っています。

ほとんどの班が、今までの研究を振り返るために、集めたデータの再集計を行ったり、画像の再確認を行ったりしていました。

もう少しで完成する班もいるようです。

残り期間を見通しながら、作成に取り組みます。

【ASⅠ・Ⅱ】ポスターセッションによる中間発表会

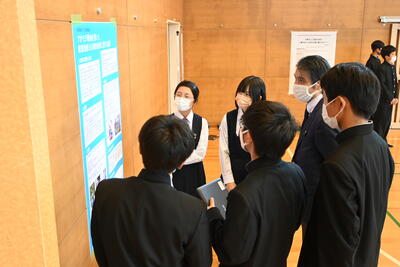

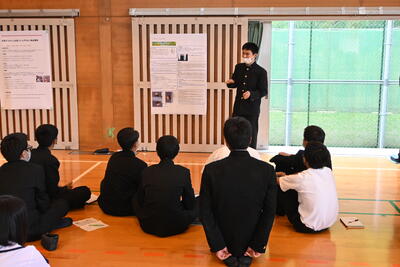

10月19日(火)、本校体育館において、ASⅠとASⅡ合同でのポスターセッションによる中間発表会を行いました。

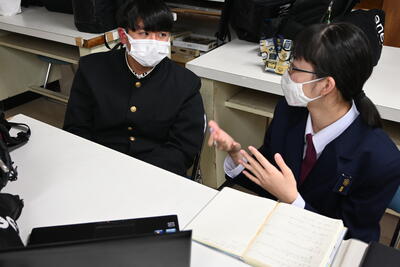

1年生(ASⅠ)は発表や質疑応答を通じて、「現在考えている研究方法がこのままでいいのか。」議論しました。

感想を聞いてみると、「今までにない視点や考えが聞けて参考になった。」や「うまく伝わらない部分があったので、ポスターを改善したり、わかりやすい表現にしないといけない。」など、今後につながる多くの気づきがあったようです。

2年生(ASⅡ)は7月に続いて2回目となりましたが、より分かりやすく伝えるためにポスターのレイアウトや伝えるべきことの精選を行い、発表会に臨みました。前回よりも伝えることができていたようです。

また、当日は崇城大学から田丸先生に来校していただき、御助言いただきました。田丸先生との活発に議論を交わす様子や、発表会が終わっても質問を続ける様子から、2年生の研究に対する熱意が表れていたように感じました。

次回は3月(3/17予定)の発表会となります。こちらは現在市民センターで行う予定です。現状では一般の方の参観も可能ですので、よろしければ生徒たちの研究成果をご覧いただければと思います。

※発表会の様子は天草ケーブルネットワーク様に取材していただきました。

放送は21日18:50~、20:50~の「あまくさ日々の話題」です。ぜひご覧ください。

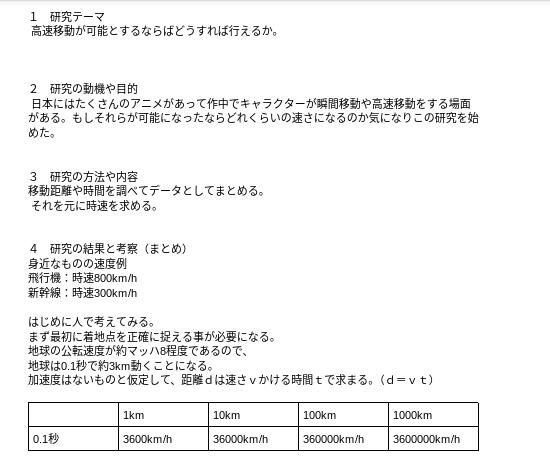

【数科学探究Ⅱ】高速移動はどの程度可能なのか

10月19日(火)の数科学探究Ⅱです。

引き続き、数学の課題研究を行っています。

その中に、高速移動の実現可能性について研究しているものがありました。

まだ、飛行機や新幹線の移動に関するデータしか扱っていませんが、今後の発展が期待できる研究です。

限られた時間の中ではありますが、集中して取り組みましょう!

【SSH】科学の甲子園に向けて

10月14日(木)、科学の甲子園全国大会の熊本県出場校選考会に向けて、2年生の6名が学習会を始めました。

科学の甲子園とは、理科、数学、情報等の筆記競技と実技競技を競う大会です。

2年生の6名が協力しながら、物理、化学、生物、地学、数学、情報の過去問題に取り組みました。

出題内容は未学習の分野もあり、授業で習っていない箇所を自分たちで学習しながら進めていきます。

11月14日()日の本番に向けて約1ヶ月間、チームで協力しながら力をつけていきたいと思います。

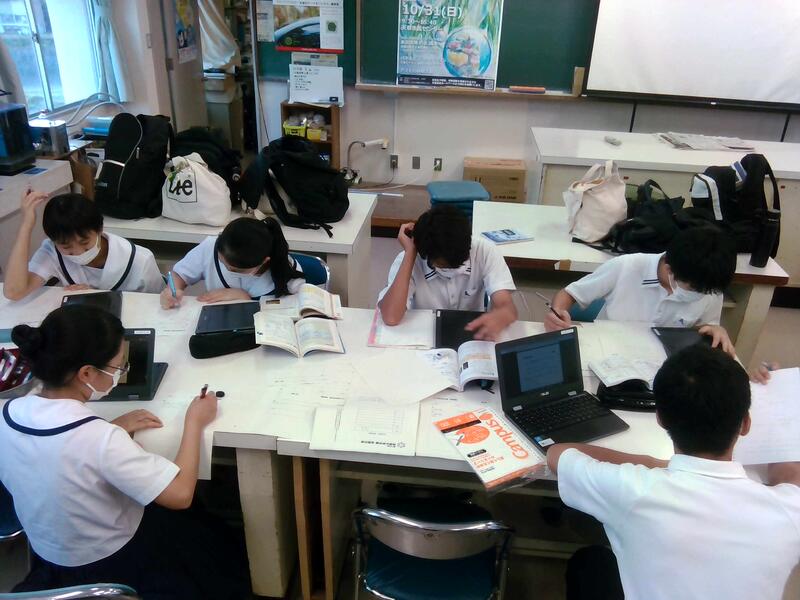

【ASⅢ】研究論文の共同編集

10月14日(木)のASⅢです。

引き続き、研究論文の作成を行っています。

今までの研究ノートにためてきたデータ等を、まとめています。

昨年度から取り組んできたものを、振り返る機会ともなって、有意義な時間となりました。