タグ:電気建築システム科

【建築コース】1年生製図

建築コース1年生の、製図の授業は計画的に、学習を続けています。

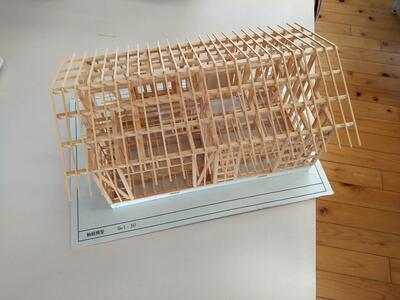

製図室にも、実物投影機やプロジェクター、軸組模型などの設備や教具も充実しており、それらも活用しつつ、効果的な学習を行っています。

入学して間もない1年生ですが、徐々に技術者としての自覚も芽生えているようで、課題に対して真剣に取り組む姿が素晴らしいです。これから、立派な技術者を目指し、日々成長していきます。

【建築コース】新入生、初めての実習

先日、建築コース1年生が初めての実習にチャレンジしました。新しい作業着と安全靴、そして少し緊張した表情。安全教育を受けて、さらに緊張感が高まります。今回の内容は測量です。敷地の形状や広さなどを計れるようになるため、用語や作業手順を学び、実際に測量をやっていきます。

多くの実習がそうですが、測量はクラスメイトとの協力が必要です。まだ入学したてでみんなと話すのも恥ずかしい様子があった生徒も、同じ測量の課題に向かって協力しながら作業を進めると緊張がとれ、自然と笑顔に。みんなで目標に向かって動くと仲良くなれますよね。

チームワークを発揮した新入生は、課題を難なくこなし、作業の正確さに担当教師もびっくり。実習後のレポートには、「楽しかった」や「チームワークの大切さがわかった」など感想が書いてありました。

立派な技術者を目指し、スタートした生徒たち、今後の成長が楽しみです。

【建築コース】【WCP】伐採実習~Wood connect project~

先日、建築コース2年生が、山林業者さんのご指導ご支援のもと、実際に山に入り、チェーンソーでの伐採実習を行ってきました。山は急斜面でかつ装備も重たく大変な作業でしたが、今まで様々な体験を積み、部活動でも鍛えた体力のある2年生は安全に作業ができました。さらに伐採方法のDVDを視聴し事前学習していたこともスムーズに実習できたことにつながりました。

山は木を定期的に伐採し、手入れをしないと荒れてしまいます。また人が入っていくことでイノシシや鹿の生息地域を制限し、害獣として捕獲し殺処分するなど、無益な殺生を減らすことになります。(機械科のイノシカハンターズの取組みとの関連)

「森林伐採」と聞くと、悪いイメージを持つ方もいるかもしれません。森林伐採とは、木を切ってそのままにし、砂漠化していくことです。水俣の山主さんや林業者さんは、老木を伐採後、植林をすることで、何十年サイクルで常に元気な山にし、地球温暖化対策や山の持つ防災機能の維持に努めています。そのためには、木を有効に活用すること、そして我々建築コースはそれを皆さんに知ってもらい、さらに木材を活用できるよう技能の向上を図ることが必要です。

このようにWood connect projectは多くの関係者さんとともに、地域の自然や技能を伝承する取組みを持続可能なものにしています。

【建築コース】【WCP】Wood connect project~出前授業~

先日、建築コース1・2年生が、久木野小学校の1年生から6年生までの15人の皆さんに木製ベンチの製作のため、出前授業をさせてもらいました。生徒たちは、事前に材料の加工や組み立て方の手順の確認、アドバイスや声かけの練習をして臨みました。感染症対策もあり、運動場での作業で寒かったのですが、児童の皆さんは、積極的に取り組んでくれました。高校生もこれまで学んだ技術を活かせた上に、小学生の皆さんに喜んでもらって良かったです。

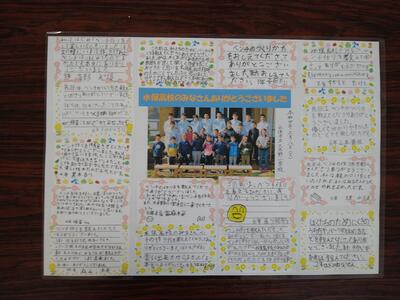

後日、久木野小学校の児童の皆さんから、お礼のメッセージをいただきました。とても嬉しかったです。またこれからも交流をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

【建築コース】【WCP】Wood connect project~出前授業準備~

本日建築コース2年生は、小学生出前教室に向け、見本となる木製ベンチの組み立てを行いました。今回の組み立て作業での目標は、2つ。

1.当日小学生に、写真や映像を見せながら作業できるよう、撮影しながら組み立てる。

2.組み立てのポイントや注意点をみんなで確認し、当日小学生への声かけの仕方やアドバイスの方法を考える。

目標達成のため、みんなで協力しながら楽しんで組み立てることができました。組み立て完成後は、担当教師とベンチを囲んで反省会。これらの体験を通して、また立派な技術者に一歩近づくことができました。出前授業を行う小学生の皆さん、お楽しみに!