カテゴリ:機械科

【機械科】科の集会を行いました

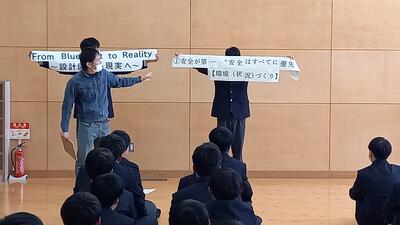

令和7年4月15日(火)7限に、機械科1年から3年までの全生徒と職員が集合し、機械科集会を実施しました。今年度の機械科のみで全学年が集合する初めての集会でした。

はじめに機械科職員の挨拶を行い、機械科主任より機械科の方針の説明があり、「From Blueprint to Reality(設計図から現実へ)」を英語で表現し、ことばに込めた機械科主任の思いを生徒へ熱く暑く語りました。

また、昨年度後期の技能検定受検で、県からの優秀表彰者表彰が、2年生と3年生が1名ずつ、合計2名が受賞したので、紹介と生徒の受賞の思いを話しました。

【機械科】Launchpad of 2025(ロボット製作)

機械科では毎年ロボット製作を行っています。

今年度も、熊本県高等学校アイディアロボット境涯大会に向けた挑戦が始まりました。

この板の上にどのようなマシンが、どのような夢を描くのか。

私たちの挑戦の始まりです。

機械科アイディアの発射台「工作実習室」より

【機械科】企業・上級学校訪問(平田機工・崇城大学)

機械科1,2年生で平田機工株式会社様及び崇城大学空港キャンパス様へ企業・上級学校訪問をさせていただきました。

平田機工株式会社様では、企業の紹介や実際に工場見学をさせていただき、本社エントランスの見学および説明をしていただきました。CMで拝見するようなロボットや様々な産業分野を支える生産設備について学ぶことができました。工場の規模や製品、エントランスでの展示など驚くものばかりで充実した見学になりました。

崇城大学空港キャンパスでは、工学部宇宙航空システム工学科航空整備学専攻について説明を受けました。当日は晴天で屋上からの風景をとても美しかったです。間近で飛行機を見学させていただいたり、実際に乗車させていただきました。ピストンエンジンの体験実習もさせていただき、充実の体験となりました。

この見学を通して、生徒は県内企業や県内上級学校への理解を深め、進路学習への意欲を高め、進路選択について考えを深める機会となりました。ご協力いただきました平田機工株式会社様及び崇城大学様、ありがとうございました。

【機械科】2年鋳造実習で鋳込みを実施しました

機械科では2年生の実習項目に鋳造があります。鋳造実習作業は、大きく砂型作成と鋳込みの作業について学びます。

鋳込みは金属(アルミニウム)を炉で溶かし、鋳型に流し込む製造法です。

令和7年1月27日(月)の実習は鋳込みを行いました。

製法とともに、作業を通して安全作業の大切さを学びます。

【機械科】3年生の課題研究発表会を開催

【機械科】3年生の課題研究発表会を開催

機械科3年生は、この1年間課題研究の授業で3つのテーマで研究を行いました。

一年の集大成を発表する、課題研究発表会を令和7年1月17日(金)に本校柔道場にて開催し、機械科1,2年生の生徒、3年保護者と職員、企業や自治体関係者にもご参加いただきました。

発表テーマは、

1.鳥獣被害対策班 イノシカハンターズの挑戦

2.最新のデジタル機器を用いた製品開発

3.「+ロボットで未来のまちづくり」&「ロボット開発の軌跡」

でした。

今回の発表では、これまで3年間の機械科の学習をもとに身につけた技術を応用した複数の地域の課題解決研究がありました。先輩から数年間の継続研究の実績や今後の後輩への研究への期待を語り、各班はスライドだけでなく自発的に動画作成も行い、創造的に課題解決を図る様子を伝えました。事前にスライド準備や発表練習を行い、一年間、各班が研究してきたことを熱心に後輩や保護者に発表しました。

機械科科長の挨拶

イノシシ罠の製作発表

3D CADによる学校校舎模型の製作発表

ロボット班大会発表

質疑応答

アイデアロボット大会出場ロボットの実演