食品化学科

2C 水分と灰分(食品化学科)

2年生の「食品化学」では、水分と灰分の定量実験を続けていました

今回は、乾燥機で水分を飛ばしたサツマイモの精秤を行い、灰分はダイコンの葉と実の部分に分けて灰化をしました。

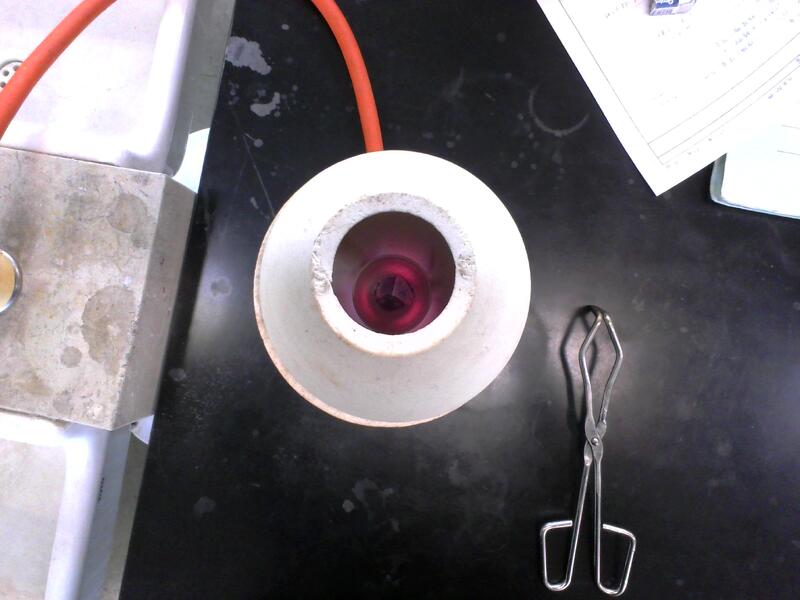

マッフルの中で約550℃で灰化します。上から観察できますが、熱いので注意が必要です

最後に残った灰を精秤し、ダイコンの灰分とサツマイモの水分を計算で求めました

1C 今年度最後の収穫(食品化学科)

1年生「農業と環境」では、来年度に向けて使用してきた圃場の片づけをしました

初めに説明を受けて、今残っているスティックセニョールの最後の収穫をしてから撤去をしました。

マルチを剥がして畝を均して、大きな雑草を取り除いているとテントウムシがちらほら・・・

漉き込まないようにそっと逃がしていました。

この後きれいに耕耘して新1年生にバトンタッチです

1C タンパク質の定性実験(食品化学科)

1年生「食品化学」では、タンパク質の定性実験を行いました

卵白、しょうゆ、グルコースを試料に、ニンヒドリン反応とキサントプロテイン反応の2つの実験をしました

試薬を加えて加熱をすると、ニンヒドリン反応ではタンパク質(アミノ酸)が含まれていると青紫色に呈色し、

キサントプロテイン反応では芳香族アミノ酸が含まれているとオレンジ色に呈色することで確認できます

久しぶりの実験でしたが、時間内に実験を終わらせて、タブレットで記録をとりレポート作成も行えました

2C メロンパン~生地づくり~(食品化学科)

「食品製造」はお菓子作りのイメージがあると思いますが、この日の2年生はメロンパンを作っていましたよ

今回はパン生地とクッキー生地を作って、パン生地は分割して丸めて形まで作り、それを急速冷凍しました。

手でこねた生地が一次発酵が終わって出てくると、スベスベもちもちになっていて幸せな気分になります

次の実習で焼き上げるのが楽しみですね

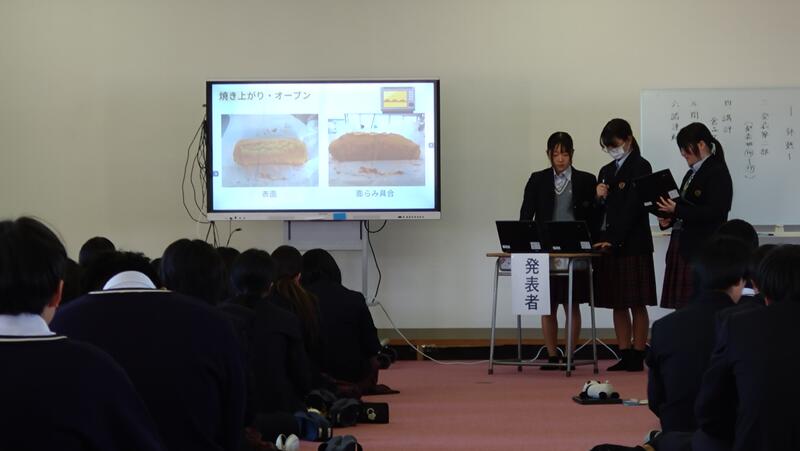

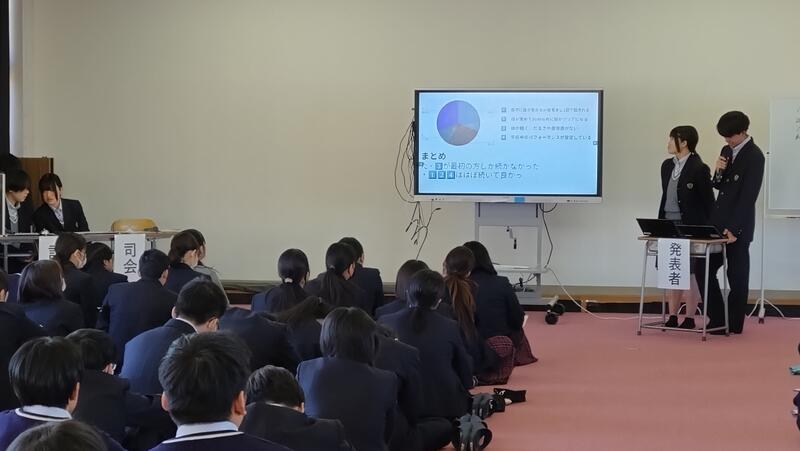

課題研究発表会(食品化学科)

食品化学科課題研究発表会が行われました。

3年生が「課題研究」の授業で、自分たちで課題を見つけ探究・実践したものを発表します

食品製造分野だけでなく、食品化学や食品微生物、食品流通など3年間で学んだことを活かして発表しました

1、2年生も先輩の発表を聞き、今後自分たちがどんな研究をするのかのきっかけになったようです

2C 水分と灰分の定量(食品化学科)

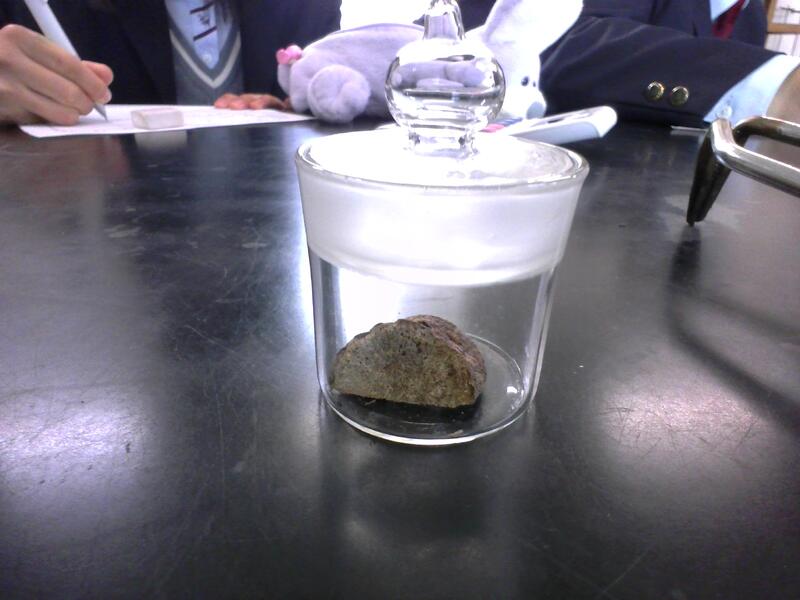

2年生「食品化学」はさつまいもを試料に水分と灰分の定量実験を行いました

水分は秤量びんに入れて乾燥機にかけて水分を飛ばしていきます。

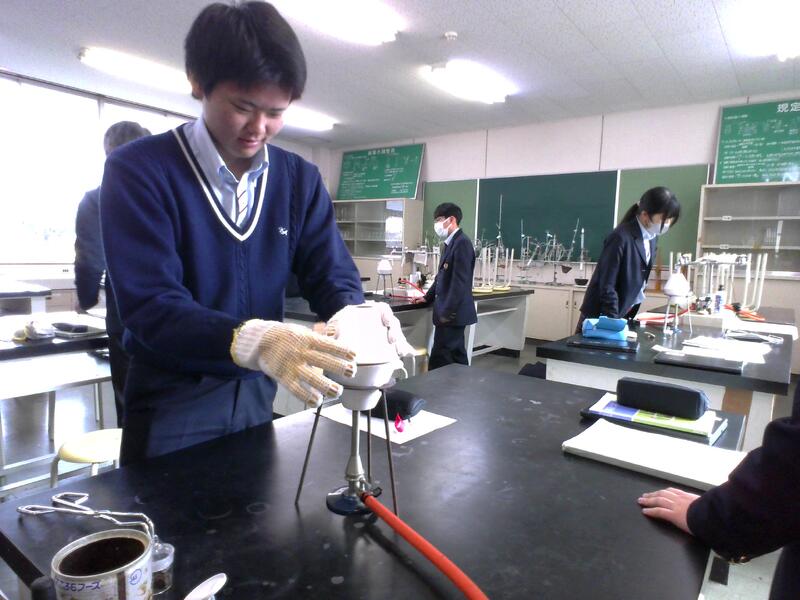

灰分はるつぼに入れてマッフルで550℃近くの高温で加熱して灰化させます。

灰化と乾燥が進むのを待ち続けますが、試料がさつまいもなので実験室はいい香りがしていました

実験前の重さから実験後の重さを引いて求めますが、時間がかかるので最後の計量は来年に持ち越しです

1C デコレーションケーキ(食品化学科)

1年生の「食品製造」はお待ちかねのデコレーションケーキです

先週作った生地に生クリームとキウイ、チェリーでデコレーションをしていきます

回転台を使ってナッペをしていきますが、難しくてスポンジが見えたり苦戦していました

デコレーションはそれぞれのアイディアでデコレーションしていましたよ!

1C スポンジケーキ(食品化学科)

もうすぐクリスマスですね

1年生「食品製造」ではスポンジケーキの生地を作りました!

生地で線が書けるくらいまでふわふわに泡立てるのが大変で一生懸命泡立てていました

焼きあがったらスポンジの高さを確認。みんな膨らんだかドキドキです

来週はいよいよデコレーションです

2C 酸化還元滴定(食品化学科)

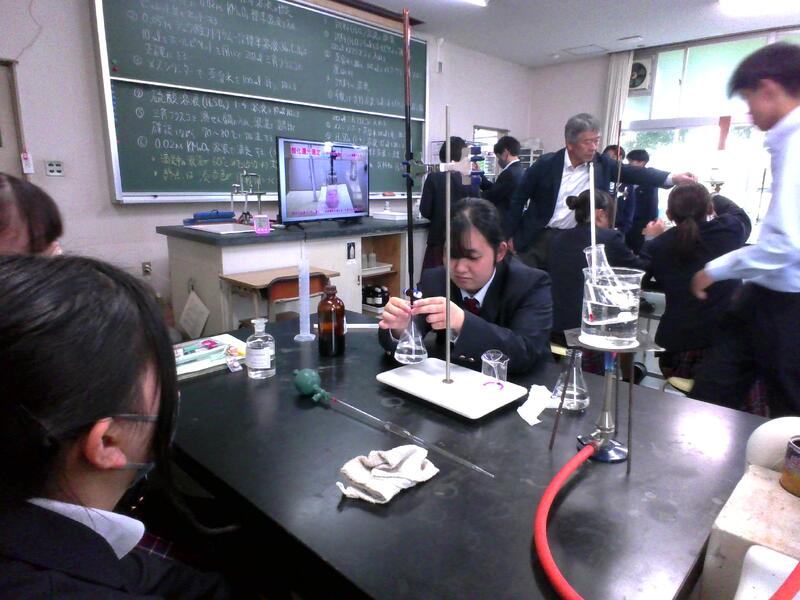

2年生「食品化学」では、11月から12月上旬にかけて酸化還元滴定の学習をしました

今回は先輩たちの調整していた過マンガン酸カリウム標準溶液の力価を求めなおしてからの実験です

過酸化水素水を試料として、含まれる過酸化水素の量を求めました。

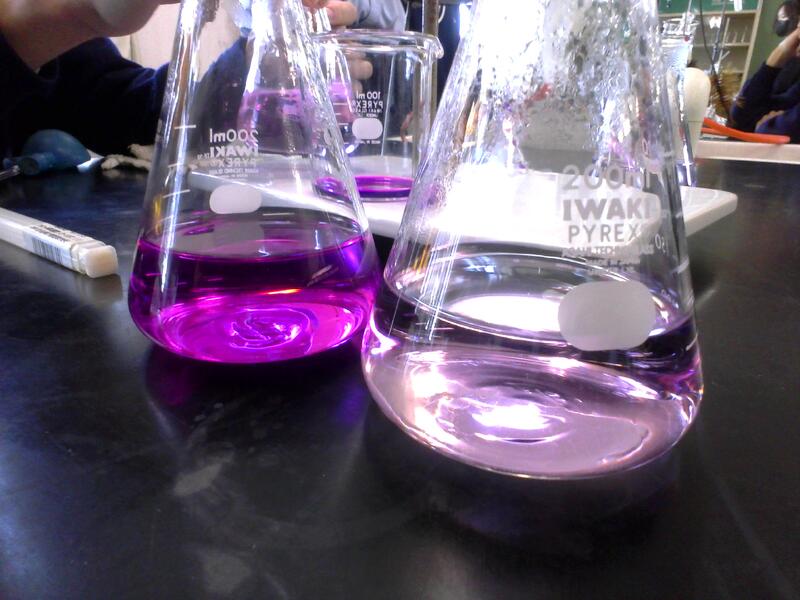

酸化剤の過マンガン酸カリウムは酸性下、60~80℃で反応するため、硫酸を加え加温して滴定を行います。

終点は微紅色ですが・・・すぐに反応して濃いピンクになってしまった班もありました

菊農フェスタの裏側【肉加工品】(食品化学科)

早朝より行列のできる肉加工品の裏側もご紹介!

今年はプレスハム、ロースハム、ソーセージ、ベーコンの4種類を販売しました。

1つの製品ができるまでには肉のカットや香辛料への漬け込み、充填、燻煙、包装などたくさんの工程があり

日数もかかるため、10月末から全学年で協力して衛生面に注意しながら製造を行います

菊農フェスタでの販売は、3年生が責任をもって販売をしてくれました